基于区间模糊双层规划的水资源承载力与产业结构优化研究

2019-07-24雍志勤郝小宇

张 鑫,雍志勤,葛 杰,郝小宇

(西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌 712100)

1 研究背景

水资源不仅是自然资源,同时也是一种战略资源,随着我国经济社会快速发展,水资源问题成为制约我国经济社会可持续发展的主要因素[1],尤其在干旱半干旱地区,水资源供需矛盾更加突出。由于行业特性以及耗水差异等因素影响,水资源在不同行业产生的经济收益存在明显差异。要保证区域水资源高效可持续利用,就要在现有经济规模的基础上,改变经济增长方式,优化产业结构,提高水资源利用效率,从而提高区域水资源承载力,促进水资源可持续利用[2]。

水资源系统是一个十分复杂的不确定性系统,普遍存在随机性、模糊性、灰色性和未知性[3]。受水资源系统自身以及社会经济发展过程中不确定因素的影响,在水资源管理中,存在许多不确定性参数[4],如可供水量、用水定额等。这种不确定性会影响优化过程和相关的决策方案,传统的确定性方法得到的结果虽具有一定指导意义,但在处理不确定性因素间的复杂性关系时存在一定局限性[5]。目前处理不确定性问题的方法主要有区间规划、模糊规划、随机规划等,但这些方法存在各自的缺点,如随机规划需要大量数据来确定其参数分布,模糊规划不能将不确定信息整合到优化结果中,区间规划虽计算简单,可处理无法确定的参数或不能用概率分布来表示的变量,但只适用于数据信息量不足的离散的不确定性问题。因此,常用结合方法来解决问题[5-6],目前主要应用于不同来水条件和不同水源的水资源优化配置[7-10]、产业结构优化[11]和种植结构优化[12]等研究。

现代水资源规划管理新思想是水资源承载力的指导思想和目标要求[13],如最严格水资源管理制度、全民节水行动、双控行动、节水型社会建设等新举措、新思路,其根本目的是指导用水方式由粗放式向高效用水转变,增强水资源对经济社会可持续发展的支撑能力。而要使水资源可持续利用,就必须进行承载力研究[14]。目前针对水资源承载力的研究成果较多[13,15-17],研究方法大致可分为两大类:一类是采用综合评价法计算承载等级;另一类是根据水资源承载力概念建立优化模型求解得到承载规模,如系统动力学法、多目标分析法。这些方法为水资源承载力的研究提供了指导与借鉴,在实际应用中各有优劣。以多目标分析法为例,多目标优化模型可设定多个目标函数,能较好地适应复杂的实际问题,但其求解均是通过降维算法将多目标问题转化为单目标问题进而获得最优解。由于不同决策者对不同目标的偏好存在差异,多个目标不能同时达到最优,这种条件下得到的最优方案仍然忽略了层次关系。因此,众多的研究方法中尚未综合考虑决策者和执行者两方面。实际上,水资源规划管理中通常涉及决策者和多个执行者,它们之间存在明显的层次关系,并相互制约、相互矛盾,故水资源的管理需要决策者和执行者共同完成,双层规划能够很好地适应这种层次结构,使双方都能达到最大满意度。目前双层规划模型广泛应用于过程系统工程中,如能源供应系统优化、供应链规划等[18-19],在水资源规划管理研究中也取得了较多成果[20-21],但大多数都是用交互式模糊规划求解能同时满足上下层目标函数和约束条件的最优解,且模型参数均为确定值,而实际中许多参数都具有不确定性,把它们概化成确定性参数大大降低了研究结果的科学性。虽然有部分学者[22]将区间规划引入双层规划模型中来处理水资源管理问题,并将社会经济参数区间化,但对于未来可能以任意概率随机出现的可供水量,仅在多年平均值的基础上将其简单转化为区间变量,仍有失科学性。当可供水量的变化范围可以确定时,用模糊集理论来表征可供水量的不确定性显得更具合理性。因此,将区间规划、模糊规划和双层规划相结合,能同时处理离散区间、模糊随机变量等多重不确定问题,有效解决上、下层之间的矛盾冲突,通过优化计算得到一系列更加可靠的决策方案供决策者参考使用。本文针对水资源系统复杂不确定性和水资源管理中不同层面之间的利益冲突,建立了区间模糊双层规划模型,在此基础上计算榆林市水资源可承载社会经济规模,并探讨了产业结构和用水结构,为改善区域水资源承载状态,实现水资源高效利用提供科学依据。

2 研究方法

2.1 区间模糊双层规划模型双层规划是一种具有双层递阶结构的数学优化模型,上下层问题都有各自的目标函数和约束条件。上层问题的目标函数和约束条件不仅与上层决策变量有关,而且还依赖于下层问题的最优解,而下层问题的最优解又受上层决策变量的影响。它可以同时考虑全局和个体双方的利益,保证先全局后局部,最终决策结果往往是一个各层之间相互协调的方案,能够很好地解决复杂的实际问题[20]。双层规划模型一般形式如下[23-24]:

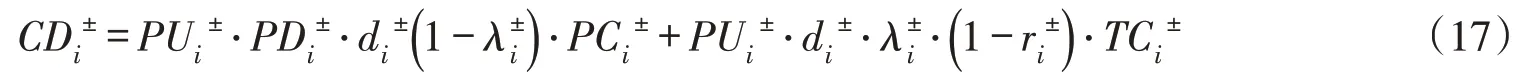

式中:F1(x,y )和F2(x,y )分别为上层、下层的目标函数;G(x,y )和g(x,y )分别为上层、下层的目标函数约束条件。但从水资源管理角度来看,其目的是追求用水效益最大,故需要将最小化目标函数转化为最大化目标函数。

针对水资源管理中参数的不确定性,将区间参数引入模糊双层规划模型,区间参数的上、下限值分别对应不确定性变量的上、下限值。模型构建步骤如下:

(1)上层目标函数。从水资源承载力定义的角度来看,需要将“经济社会规模的最大值”作为模型的目标函数,水资源系统支撑的经济规模是反映水资源承载力的宏观指标,也是最直接的指标[25]。而作为上层领导者,同样更加关心在有限的水资源条件下,通过提高水资源利用效率能创造多大的经济效益,是否满足人民对美好生活的基本需求。所以,本次上层决策层以整体经济效益最大化为目标函数(即可承载最大GDP规模)。

(2)下层目标函数。近几年来,我国大力推行节水型社会建设,上层决策者希望通过调整种植结构、推广高效节水措施来压缩农业用水,进而合理分配水资源,但这势必对农民的利益造成损害。因此,本次下层从农民角度出发,以粮食产量最大为目标函数,最大限度地保障农民利益。

(3)约束条件。水资源承载力系统是水资源系统、人口系统、社会经济系统、生态环境系统耦合形成的复杂系统,各子系统之间是相互影响相互制约的。水资源规划管理中需要兼顾经济、社会和生态环境环境效益,因此模型主要考虑与生活生产相关性密切的约束条件,包括水量约束、人口约束、人均GDP下限、产值规模约束和水环境约束。

①水量约束:计算单元内总需水量不得超出区域可供水量,即:

考虑到未来水资源管理中压缩农业用水,需设置农业用水的限制范围:

式中:WAmini为农业最小可供水量(万m3);WAmaxi为农业最大可供水量(万m3)。

可供水量具有随机性和模糊性,虽然这个值服从一定概率分布,但其具体以何概率水平出现我们是无法确定的。本文采用梯形隶属度函数对其进行相应的量化分级[26],其形式如图1所示,在任意模糊隶属度水平α下,可供水量均为一个闭合区间数[(1-α)A1min+αA1,(1-α)A2max+αA2],随着α水平的升高,模糊性变弱,可供水量区间变小,此时所得方案可变化空间也将变小,因此,决策方案相对保守。

②人口约束:生活用水具有社会公益性,模型优化时,需设置人口和城镇化率下限,防止优化结果不可靠。

图1 梯形模糊隶属度函数

③人均GDP下限约束

⑤水环境约束:为维系良好的生态环境状况,促进水资源开发利用和生态环境可持续,必须对总量进行约束,计算区域内污染物入河量不得超出污染物入河控制总量。

2.2 模型求解

文中采用模糊集理论来处理双层规划模型[20,22,26],求解过程如下:

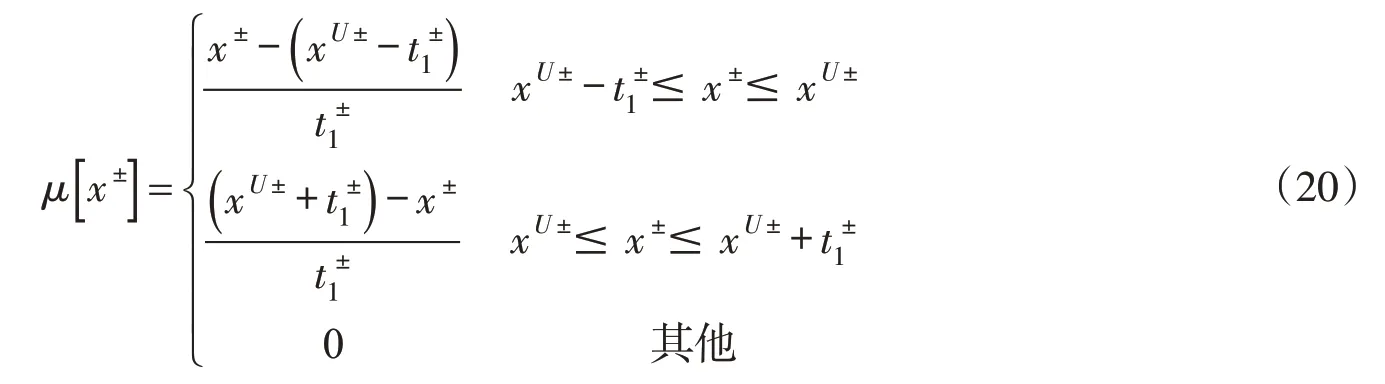

(2)因上、下层目标函数不同,所得最优解往往是不一致的。将上层最优解xU±作为下层的控制变量是不合理的,应当给下层变量一个许可范围去搜寻其最优解。因此决策变量x±的取值范围,在其最优解xU±周边最大容忍范围内,其中和为最差可接受解,当其超出容忍范围时为无效解。本文取容忍范围为最优解xU±的30%,决策变量x±的隶属度函数如下:

(3)要同时满足上下层的要求,需上下层相互交流与反馈,将下层单独求解的最优解xL±代入上层目标函数求解得到将上层单独求解的最优解xU±代入下层目标函数求解得到上层隶属度函数和下层隶属度函数如下:

(4)为使上下层目标函数同时达到最大满意度,计算中引入总体满意度δ(±δ±∈[0,1]):

式中:I为列向量,i为下层决策单元个数。

3 榆林市水资源承载力与产业结构优化研究

3.1 研究区域概况榆林市地处毛乌素沙漠和黄土高原过渡地带,属暖温带半干旱大陆性季风气候区,气候干燥,生态环境脆弱。榆林市水资源贫乏,时空分布不均,人均水资源量仅722 m3,受地形、地貌、泥沙等自然条件的影响,水资源可利用量受到限制,亩均可利用水资源仅60 m3,人均仅254 m3,属严重贫水地区。全市煤、气、油、盐等矿产资源丰富,是21世纪中国重要的能源接续地和陕西重要的经济增长极。近年来,榆林市作为国家级能源重化工基地,产业迸发式增长造成用水需求和水污染的巨大压力,水资源短缺成为其经济社会发展和生态建设的主要“瓶颈”,严重制约区域社会经济的可持续发展,威胁到国家的能源安全[27-28]。

据榆林市统计年鉴,自1995年以来,经济快速发展,从各产业在国民经济中所占比例来看,第二产业逐渐成为榆林市的主要支柱产业,而第一产业所占比例日益下降,退居次要地位。2005—2010 年榆林经济快速上升,煤、气、油、盐等资源开发规模迅速扩大,经济增长率保持在15%以上,2011—2015年受全国宏观经济影响,榆林市经济增长速度逐年放缓,到2015年全市GDP增长率降至4%左右,经济体量增长态势依旧良好。从用水结构来看,榆林市第二产业和第三产业用水比重呈增加趋势,第一产业用水比重呈减少趋势。2005—2010年全市主要以基础设施建设和煤炭能源资源开发为主,且多数煤矿开采、洗选业均采用矿井疏干水(未统计),再加上节水技术的发展,造成总用水量增长相对缓慢。根据《榆林市经济社会发展总体规划(2016—2030年)》,“十三五”期间榆林市经济进入转型期,实施“煤向电转化、煤电向材料工业品转化、煤油气盐向化工产品转化”,工业需水将会有较大幅度增加。三次产业用水效益和用水保证率差异较大,造成不同行业间的用水竞争问题十分严峻,工业用水不断挤占农业用水,尤其是缺水的靖边县,工业和城市生活用水挤占农业灌溉用水,地表水源长期不能满足农业灌溉用水需求,只能依靠超采地下水补回被占水量,致使靖边县地下水位大幅度下降[29],超采面积达207.0 km2。榆林市水资源与经济发展不协调的矛盾日益突出,因此,要实现经济社会可持续发展,必须调整产业结构,以缓解经济增长带来的巨大压力,促进水资源和经济的可持续发展。

3.2 模型参数研究区各行业的需水量均按照用水定额法进行预测,行业用水定额参考《榆林市水资源综合规划2015—2030》和《陕西省行业用水定额》确定(见表1),参考《榆林市水资源综合规划2015—2030》和《榆林市经济社会发展总体规划(2016-2030 年)》给出人口下限和城镇化率下限(见表2)。文献[30-31]中关于人均GDP的分级标准,全面建成小康社会时人均GDP不低于1.95万元/人,基本现代化水平时不低于5.85万元/人,2030年榆林市介于两种情况之间,结合2015年全国人均GDP为4.9万元/人,本文选取5.0万元/人为人均GDP下限。本文行业产值规模约束各行业产值部分是以2015年实际值作为下限,上限值主要参考《榆林市“十三五”经济社会发展总体规划》中行业发展规划估算得到,考虑到产业进一步优化调整,将其提高10%作为上限值。

按照榆林市规划要求,农业用水不超过现状农业用水量,未来将全面推广高效节水措施。参考《榆林市水资源综合规划2015—2030》灌溉水利用系数取[0.80,0.91],农业用水量范围为[43824,53712]万m3。榆林市可供水量引自《榆林市水资源综合规划2015—2030》,单方水农业增加值由统计资料计算得到,单位面积粮食产量采用近三年平均值(见表2)。生态需水是考虑维持生态系统健康所需要水量,分为河道内生态需水与河道外生态需水。目前国内关于河流生态需水量化方法的主要有[32-33]:月(年)保证率设定法,以多年平均径流量的百分比作为河流最小生态需水量;改进7Q10 法,以近10 年最小月平均流量或90%保证率最小月平均流量作为河流最小流量设计值;最小月平均流量法,以河流月系列的最小值的多年平均值作为最小生态需水量。考虑到榆林市是典型的生态脆弱区和敏感区,水量欠丰,年最小月平均流量不一定可以维持河道基本功能,故选取以上三种方法计算的最大值为河道内生态需水,这部分需水量在可供水量分析中已扣除。河道外生态需水主要为园林绿化、城市道路喷洒和生态林草地需水,均采用定额法计算需水量(见表2)。

城镇生活、工业、建筑业、第三产业排污系数按2005—2015年排水量统计数据计算得到,分别取0.7、0.36、0.5、0.7,农业排污系数参考文献[22]取0.1,城镇生活、农业、和第三产业污水COD含量分别取[215,230]、[50,60]和[110,120]mg/L,工业污水COD含量据榆林市“十一五”五年环境质量报告统计数据计算得到。据榆林市全面加强生态环境保护的总体要求,到2030年,工业园区入园项目节水工艺达到国际先进水平,污水处理率达到100%,一般工业用水重复利用率提高85%以上,中水利用率达到95%以上。结合《榆林市水资源综合规划2015—2030》,城镇生活、一般工业和能源化工业水处理率分别取0.98、0.9和1,相应中水回用率分别为0.95、0.95和1。城镇污水处理达标排放COD浓度按一级A标准取50 mg/L。

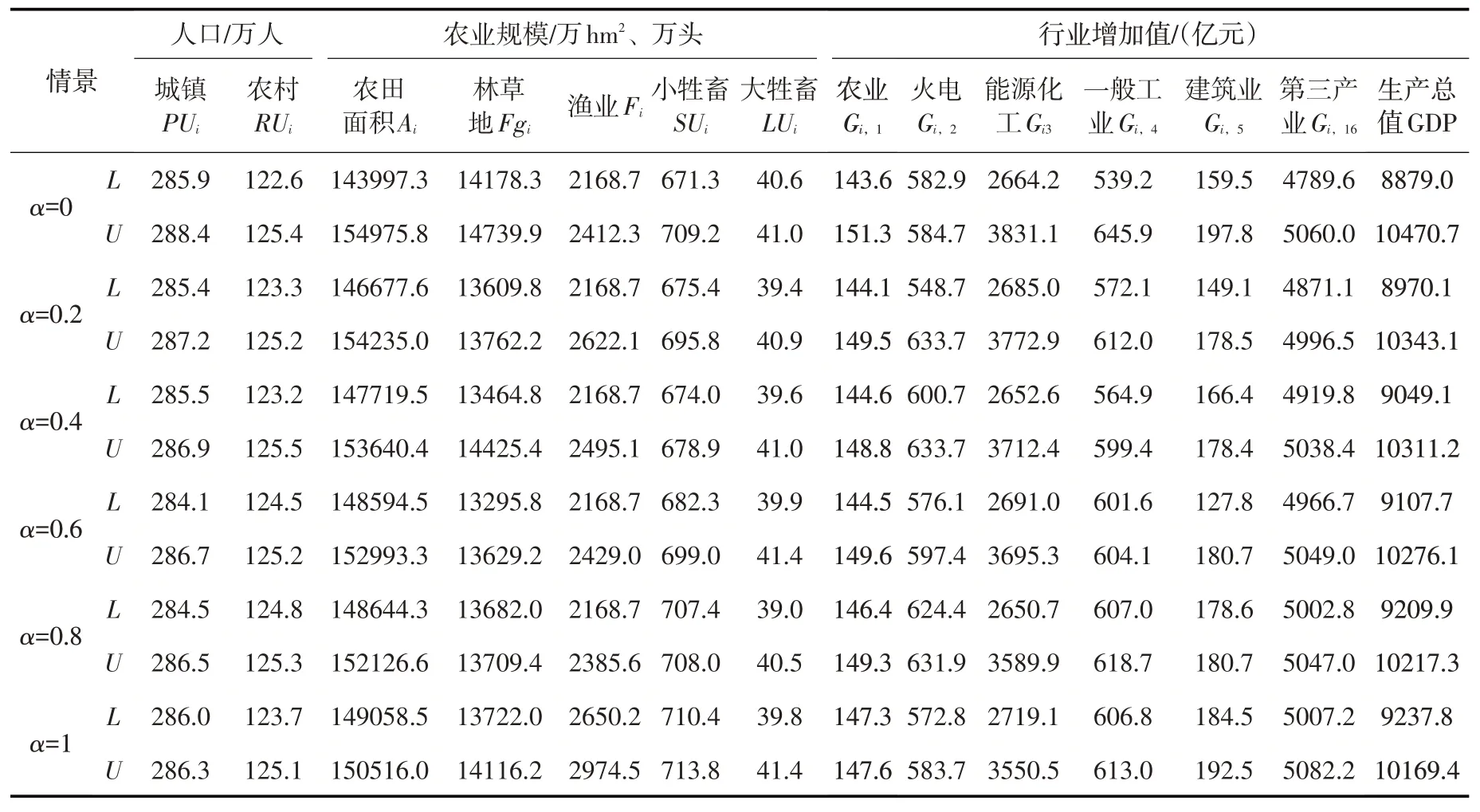

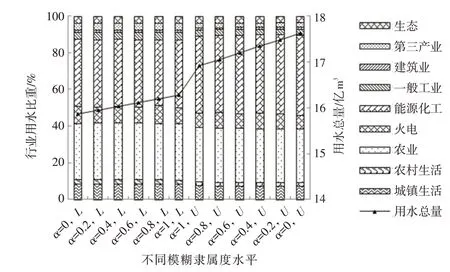

3.3 结果与分析将榆林市产业分为农业、火电、能源化工、一般工业、建筑业和第三产业,通过MATLAB编程构建模型并代入参数求解不同模糊隶属度水平α下榆林市各区域的最优产业结构和用水结构。研究按等距离选取α=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,计算得2030年不同情景下榆林市行业经济效益和粮食产量(见图2)以及各行业承载规模(表3)。当α=0时,全市经济效益为[8879.0,10470.7]亿元,粮食产量为[56.4,60.9]万t,当α=1 时,全市经济效益为[9237.8,10169.4]亿元,粮食产量为[58.7,59.4]万t。整体来看,粮食产量和经济效益具有相同的变化趋势,随着隶属度水平α的升高,模型的模糊性逐渐变弱,对应决策相对保守,优化后得到的经济效益和粮食产量区间间距同时减小。这与传统的单一目标优化模型存在明显不同,当只考虑单一的经济目标或粮食目标时,随着水量的增加,优化结果会向对此目标有利的方向变化而忽略其他层面的发展,而采用双层规划求解最优解能保证社会经济效益与粮食产量同步增减,协调好决策者与执行者之间利益关系,使双方能同时满意。

表1 榆林市行业用水定额

从行业承载规模(见表3)来看,2030年榆林市可承载人口为[408.5,413.8]万人,其中城镇人口为[284.1,288.4]万人,农田灌溉面积为[143997.3,154975.8]hm2,与2015 年相比灌溉面积增加了[7030.7,18009.1]hm2。三次产业中,第三产业增加值为[4789.6,5082.2]亿元,第二产业增加值为[3866.4,5308.5]亿元,其中,能源化工增加值为[2650.7,3831.1]亿元,第一产业增加值为[144.63,151.10]。从产业结构优化结果来看,第三产业所占比例最高,在48.3%~54.5%之间,其次是能源化工,比重在28.8%~36.6%之间。与2015年的产业结构(5.72∶7.21∶10.59∶41.31∶2.35∶32.83)相比,优化后农业和一般工业比重明显下降,而第三产业和能源化工比重明显增加,三次产业平均比

重为1.5∶47.0∶51.5,产业结构由第二产业主导的“二三一”型转为以用水效益最高的第三产业为支撑的“三二一”型。整体来看,榆林市第二产业竞争优势逐步减弱,未来榆林市经济以第三产业为主,能源化工次之(占第二产业的65%~73%),城市由最初的资源型城市转向产业结构多元化的新型城市,这与榆林市未来发展规划是一致的,说明优化方案是合理的,也是有利于区域经济社会的可持续发展的。不同模糊隶属度水平α 下经济规模下限值的平均比重为1.60∶6.44∶29.50∶6.41∶1.77∶54.28,经济规模上限值产业结构为1.45∶5.93∶35.85∶5.98∶1.79∶49.00。可以看出能源化工和第三产业比重变化较大,能源化工比重上升而第三产业比重有所下降,能源化工平均增幅量为1014.9 亿元。这主要是优化过程中水资源优先满足用水效益较高的第三产业,剩余的水资源量在其他行业之间配置,计算经济规模上限值时,可供水量有所增加,在满足第三产业用水后余水增多,能更好地支撑能源化工业的发展。

表2 模型参数值

图2 不同模糊隶属度水平下榆林市生产总值和粮食产量

表3 不同模糊隶属度水平下榆林市水资源承载规模

榆林市各个县区优化结果如表4 所示,限于篇幅仅以α=0 和α=1 为例。可以看出榆阳、神木和府谷的经济约占全市的70%,为榆林市的经济发展中心,尤其是榆阳区,GDP 占全市的30%以上。能源化工产业主要集中在北部六县(榆阳、神木、府谷、横山、靖边和定边),不同隶属度水平下,除榆阳区外,其余地区均以第三产业为主。当α=0,经济规模为下限时,榆阳区能源化工产业相对于第三产业较高,虽然第三产业用水效益高,但考虑到在同等缺水条件下,不能仅支持第三产业发展以取得利益最大化,还应考虑其他行业的基本发展。当α=1,经济规模为下限时,可供水量有所增加,模型在保证能源化工的最低发展要求下,优先考虑第三产业的用水需求,故第三产业规模超过了能源化工规模;当可供水量进一步增加,此时第三产业已达最大规模,增加水量主要用以发展能源化工产业,所以其规模再次超过第三产业。

表4 不同模糊隶属度水平下榆林市产业结构(单位:亿元)

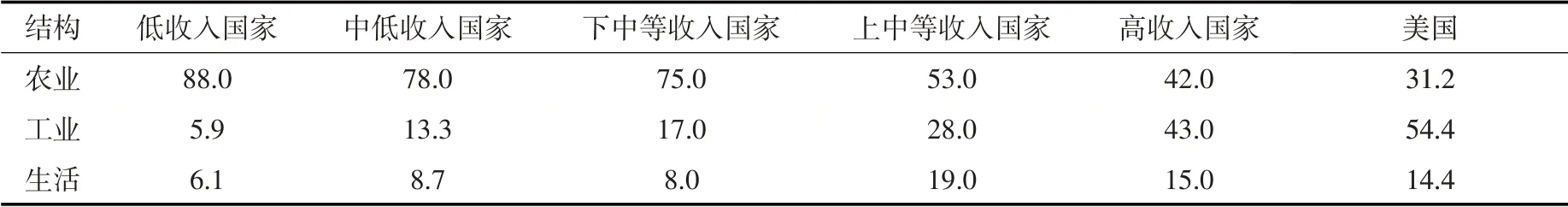

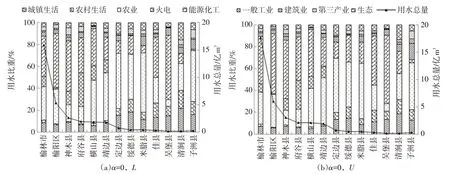

经模型优化后,不同隶属度下榆林市用水结构如图3所示。整体来看,用水比重最大的是能源化工业,占全市总用水量的40%左右,其次是农业用水,比重由2015年的63%下降至30%左右,农业用水可控制在[48510,51332]万m3,平均值为49 921万m3。据参考文献[34]中不同经济发展水平国家用水结构来看(表5),2015年榆林市农业、工业和生活用水比例为0.63∶0.21∶0.16,用水比重均处于下中等收入与上中等收入国家平均水平,2030年不同情景下平均用水比重为0.30∶0.54∶0.16,与美国[35]用水水平(0.312∶0.544∶0.144)相当,处于高收入国家水平,说明用水结构符合演进规律,优化结果具有合理性。从各县区来看,用水结构差异性较大(以α=0为例,如图4所示,L为下限值,U为上限值)。生活用水比重以定边、绥德、佳县、吴堡、清涧和子洲6个县相对较高,均大于20%,其余县区比重小于10%,这主要是由于北部地区工业规模大,与工业用水量相比生活用水量很小。榆阳区、神木、府谷、横山和吴堡工业用水比重均大于50%,处于高收入国家水平,其中能源化工业用水比重在30%~55%之间,其余地区工业用水比重较小,尤其是定边、绥德、米脂、清涧和子洲比重在11%~27%之间,处于中低收入国家与上中等收入国家平均水平之间。定边县和米脂县农业用水较高,比重均超过50%,用水结构处于下中等收入与上中等收入国家平均水平之间,说明这些地区灌溉需水量较大,占据着发展所需水资源的绝大部分,用水结构不合理性仍然存在。因此,发展高新节水灌溉面积,调整农业种植结构,进一步挖掘节水潜力减少用水量是调整用水结构的关键。其次靖边县和子洲县,农业用水比重均超过43%,与高收入国家农业用水结构比重相比,存在一定差距,仍需要控制和减少农业用水。在生活用水比重偏高的地区,可广泛宣传,改变民众用水观念,积极引进节水新技术和器具,降低管网漏损率,推动节水型社会建设。农业比重较高的地区,尤其是水资源贫乏得南部地,应着力发展低耗水的特色经济作物,如红枣、小杂粮等,调整如小麦、玉米、蔬菜等高耗水作物的种植规模。此外,还可以进一步调整灌溉制度和农业措施等,减小下渗和蒸发的水量,提高用水效率。

表5 不同经济发展水平国家用水结构[34-35](单位:%)

图3 不同模糊隶属度水平下榆林市用水结构

图4 榆林市各县区行业用水结构(以α=0为例,L为下限值,U为上限值)

4 结论

(1)针对水资源管理中复杂不确定性和不同层面之间的利益冲突,将区间规划、模糊规划和双层规划结合,构建了区间模糊双层规划模型。该模型可以较好地表示系统中离散型和模糊随机型不确定性参数,在处理具有多重不确定性问题时更加贴近实际。水资源管理涉及到很多方面,它们之间相互影响、相互制约,在决策过程中,决策者与执行者往往会出现矛盾,采用区间模糊双层规划模型可以有效处理层次间的利益冲突,确保二者能同时达到最大满意度,实现共赢。这一点优于传统的单一目标优化模型,能为决策者合理进行水资源规划和管理提供更加科学的参考依据。另外,模型采用模糊集理论来处理可供水量的不确定性,通过设定不同模糊隶属度水平α可以表示不同概率下的可供水量,能为决策者提供更多的决策方案,在未来水资源管理中,可根据实际情况及时选择出合适的参考方案。

(2)区间模糊双层规划模型兼顾经济和社会两个目标,同时考虑水量与水质两方面,在优化过程中,模型会偏向于单位水资源经济收益相对较高、环境影响较小的产业。2030年榆林市可承载最大人口规模为[408.5,413.8]万人,农田灌溉面积为[143997.3,154975.8]hm2,全市经济规模为[8879.0,10470.7]亿元。不同模糊隶属度水平α 下农业、火电、能源化工、一般工业、建筑业和第三产业经济规模下限值的平均比重为1.60∶6.44∶29.50∶6.41∶1.77∶54.28,经济规模上限值产业结构为1.45∶5.93∶35.85∶5.98∶1.79∶49.00,未来榆林市第二产业竞争优势将逐步减弱,产业结构模式转变为以用水效益最高的第三产业为支撑的“三二一”型,在发展主导产业能源化工业的基础上,推动资源型城市转型,实现经济高质量发展。

(3)2030年不同情景下榆林市整体农业、工业和生活平均用水比重为0.30∶0.54∶0.16,处于高收入国家水平,说明用水结构符合演进规律,优化结果具有合理性。但局部地区如定边、靖边、子洲和米脂农业用水较高,比重均超过43%,农业用水占据着发展所需水资源量的大部分,用水结构不合理性仍然存在。因此,发展高新节水灌溉面积,调整农业种植结构,进一步挖掘节水潜力减少用水量仍是提高水资源承载力所必须坚持的方向。