心衰住院患者静脉留置针输液中的风险管理

2019-07-24孙燕琼

孙燕琼

护理风险管理是指提前对潜在的风险进行识别、评估,并采取正确决策,把风险降至最低的管理过程。静脉留置针输液法具有操作简便、对血管的刺激小、方便抢救及治疗工作的顺利实施等优点在临床广泛应用[1,2]。然而,这种输液方法也有较高的风险性,在输液过程中一旦发生皮下血肿、液体渗漏、静脉炎等情况时,轻者影响患者就医感受,严重时还会危及患者的生命,可致医疗纠纷,因此尽量避免发生护理风险对提高医疗效果、提升护理质量有重要意义[3]。我院心衰病房的患者广泛使用浅静脉留置针输液,因心衰患者的补液量少、速度慢,需长时间静脉用药,多数需微量泵入去乙酰毛花苷、多巴胺、硝酸甘油、左西孟旦、米利农、单硝酸异山梨酯等药物,这些药物输注时间较长、有的浓度较高,有的输注次数较多,如去乙酰毛花苷有时需1次/8h、1次/6h或1次/4h泵入,硝酸甘油需1次/8h、1次/12h泵入,米力农3ml/h泵入等等,有的患者尿量少补液完数小时后需临时静注或微量泵入呋塞米或托拉塞米针,有的需临时补充10%氯化钾、10%浓氯化钠等注射液,使用留置针可以尽快的开放静脉通道,避免反复穿刺,减轻患者痛苦,还可减少护士的工作量。如夜间发生急性心梗、急性左心衰等危重患者的抢救时,在一定程度上增加了穿刺困难,如患者有留置针可以尽快把药物输入,为危重患者的抢救赢得宝贵时间,因此静脉留置针在我院心衰病房应用广泛。但静脉留置针也存在极大风险,护理人员可通过提前识别存在的、潜在的风险因素,分析原因,有针对性地采取防范措施,将不安全因素消灭在萌芽状态中,以提高护理质量,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 资料 选取2016年6月至2017年5月实施风险管理前1年内我院心衰住院患者采用静脉留置针输液的220例患者设为对照组,男性142例,女性78例,年龄16~81岁,平均年龄57.46岁。实施后1年内2017年6月至2018年5月收治的260例设为观察组,均为心衰住院患者,男性166例,女性94例,年龄14~82岁,平均年龄57.34岁。两组基本资料对比P>0.05,具有可比性。

1.2 方法 对照组给予浅静脉置管常规护理,包括置管前健康宣教、置管后留置针脱落和堵塞的基础护理、封管等。观察组在浅静脉置管一般护理措施基础上,找出留置针脱管、堵塞、回血凝聚、皮下血肿、液体渗漏、静脉炎等风险后提前给予系统的、有针对性的综合干预措施[4],具体如下:①做好风险评估:了解患者是否服用氯吡格雷及华法林、利伐沙班、阿司匹林等药物,是否有慢阻肺及贫血等疾病。②做好静脉留置针培训考核工作:要求护理人员树立正确的操作观念,严格按照操作规程要求及考核标准,规范护理人员的操作技术,提高技术水平。③履行告知义务:向患者及家属说明使用留置针的目的及可能发生的风险因素,取得患者及家属的理解和配合。④明确静脉留置针的风险种类类型:包括血管部位、血管选择、滞留时间、敷贴更换时间、护理人员技术水平等方面。 ⑤护理人员要做好记录工作:针对置管期间出现的问题及时做好处理及记录,风险管理小组要及时对一阶段的工作情况进行总结,有针对地制定出合理的解决对策。对血管不好的患者由有经验、技术强的护士进行穿刺,并对患者整体的输液过程勤巡视、勤观察,发现问题积极采取相应的护理措施。

2.结果

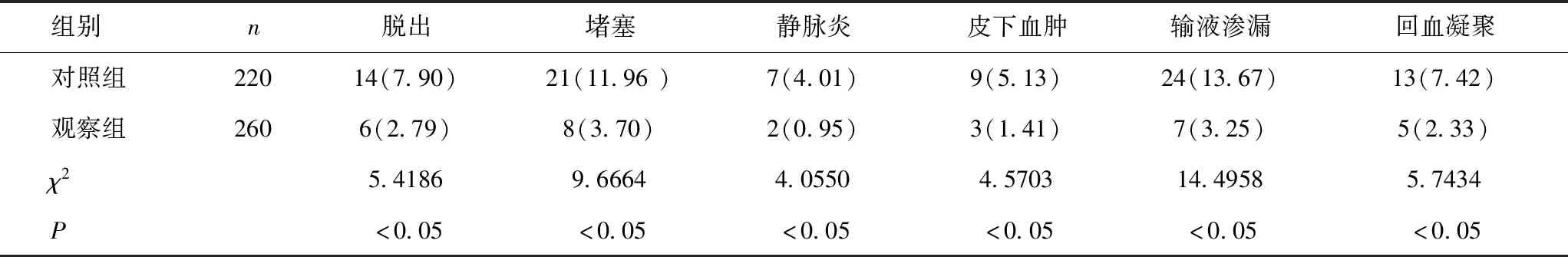

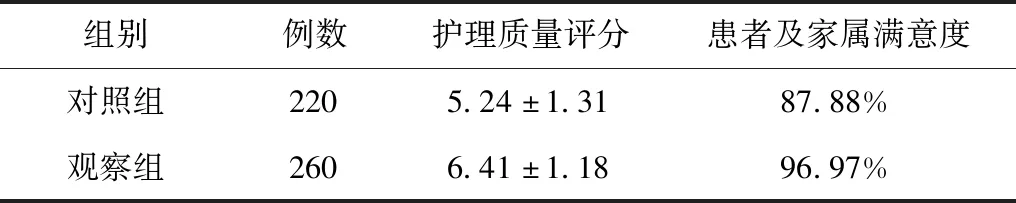

观察组留置针脱管、堵塞、回血凝聚、皮下血肿、液体渗漏、静脉炎等风险发生率均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。观察组护理质量评分(6.41±1.18)高于对照组(5.24±1.31),差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组护理风险发生情况比较[例(%)]

表2 两组患者护理质量及满意度情况

注:观察组干预后护理质量评分及患者满意度均较对照组改善,P<0.05,差异具有统计学意义。

3.讨论

3.1 提高护士的风险意识 静脉留置针输液是有创治疗,如果护理操作不当,容易发生护理风险。对输液过程中可能出现的风险问题制定有效的防范措施,并对发生的不良事件进行分析、总结经验,定期进行静脉留置针操作培训,强化素质教育,严格遵守护理法律法规,减少护患纠纷,杜绝护理差错事故。

3.2 认真健康宣教 护士掌握风险管理知识, 在置管前应有针对性地向患者及家属说明留置针应用的目的、并发症,置管后向患者及家属讲解和示范留置针的安全使用方法和注意事项,让家属和患者一起参与留置针的护理,增进护患情感交流,保证安全使用。

3.3 合理选择穿刺部位和血管 选择走向直、充盈、弹性好、清晰、无静脉窦的血管穿刺,对有外伤、皮肤病及体表感染或瘫痪肢体选择健侧肢体的血管。避免选择下肢置管输液,如双上肢暂时无法输液不得不选择在下肢置管输液时,尽量缩短留置时间,及时更换到上肢输液。

3.4 选择最佳型号留置针 应根据患者的年龄、病情、输液量多少及血管情况选择合适型号的留置针,尽量选择最细的留置针。

3.5 穿刺方法 在距离穿刺点10~15cm处扎止血带,然后采用2%安尔碘对局部皮肤消毒2次、待干,绷紧局部皮肤,将留置针的外套管放松,以15°~30°角进针且保持针尖斜面向上,见回血后降低穿刺角度在10°左右,沿静脉走向再进针少许,保证外套管进入血管内,右手固定针芯,左手将外套管缓慢推入血管,皮肤外只留2~3mm外套管,观察周围皮下无渗漏后拔出针芯,贴膜妥善固定好留置针,用胶布将肝素帽与输液针头连接处呈“U”型妥善固定于皮肤,打开输液器调节夹,调节好滴速,最后标明置管日期及时间。

3.6 留置针穿刺肢体的护理 穿刺侧的手需保持抬高15~20cm,可轻微活动,禁止在留针的肢体上测血压 。连续输液者,每日更换输液器,准确调节滴速,及时记录。

3.7 加强护士对药物基础知识的学习 对血管有刺激的药物或高渗性药物如氯化钾、多巴胺、氨基酸、甘露醇等,先用生理盐水或其他常规补液开通静脉通路,并在输液后用生理盐水冲洗管路,降低药物对血管壁的刺激,防止化学性静脉炎的发生。

4.讨论

静脉留置针和普通的头皮静脉针相比,在选择血管和操作方法上有着不同,针对心衰患者的血管特点(反复多次住院、反复多次使用过去乙酰毛花苷、多巴胺、硝酸甘油、呋塞米、托拉塞米、氯化钾、浓氯化钠等对血管有刺激性的药物,有的皮肤松弛、有的不同程度水肿、有的血容量不足血管不充盈,或者根本看不到血管),如何减轻患者痛苦,提高穿刺成功率及降低置管后风险的发生,均对护士提出了更高的要求,要求护士有更熟练的穿刺技术和更精细的护理技巧[8]。通过风险管理在心衰住院患者静脉留置针输液中的应用,把风险管理方法渗透到每个护理环节和每名护士的工作中,使护士树立强烈的风险意识,增强了责任心,避免了工作中的随意性,有效规避风险发生,利于处理突发病情,减轻护士的工作量,降低护士的工作压力,保证患者日常输液 、输血和抢救需要,真正体现了“以患者为中心”的现代护理理念,对提高护理质量和提升患者及家属的满意度有很大帮助,今后我们将继续大力推进留置针在心衰住院患者中的应用,使患者受益、医护受益。