“宽带乡村”建设模式:国际经验及其启示

2019-07-22岳雪峰王运圣

岳雪峰 王运圣

摘要:宽带网络在新农村经济、社会、文化发展中起着愈加重要的战略性作用,国外乡村信息和通信技术(information and communication technology,简称ICT)基础设施建设模式的创新促进了边远乡村信息化进程,笔者在比较评述意大利、澳大利亚、新西兰、瑞典、印度等国乡村ICT基础设施建设模式的基础上进行经验总结,剖析我国农村农业信息化建设及存在的问题,给出“宽带乡村”建设路径选择与对策建议。研究启示是应当结合区域特征选择“宽带乡村”建设路径,需要构建“宽带乡村”投融资的长效机制,明晰区域“宽带乡村”建设目标,改革与完善信息产业规制政策,健全公私合作的激励机制与约束机制,注重推动农村信息化服务发展。

关键词:宽带乡村;ICT基础设施;建设模式;公私合作制

中图分类号: F631.0;S126 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)11-0017-07

1 国内外“宽带乡村”建设现状

1.1 国外“宽带乡村”建设现状

国外通常将乡村信息化发展区分为普遍服务、数字鸿沟、网络部署及电子商务等(前三者属于“接入”范畴,电子商务则属于“应用”范畴),进行分类规制、分层治理。在边远的农村区域,宽带网络建设成本和运维成本高,电信部门难以从中获得预期的投资收益[1]。对这类区域,国外已经私营化、自由化的电信运营商在客观上缺乏独立投资的经济实力,在主观上对投资预期持保守态度。而鉴于推动农村信息和通信技术(information and communication technology,简称ICT,基础设施供给为政府刺激经济发展的重要手段之一,在意大利、澳大利亚、新西兰、瑞典、印度等国出现了一些“政府主导,私营部门参与”的公私合作案例。在适度市场竞争、政府规制下,这样的ICT基础设施投融资机制使公共部门、私营部门各自的资源禀赋优势[2]得以充分发挥,改善了供给与经营管理效率,从而实现社会福利和企业盈利的双重目标[3]。国外学术界对这些案例进行了较为深入的研究,Nucciarelli等通过概念模型分析农村ICT基础设施部署的经验教训[4]。Peronard等从需求角度出发,通过手段-目的理论探讨农村ICT推广策略的工具[5]。ICT基础设施部署中的参与革新可促进政策变革,使一些决策权力下放[6]。Ragoobar等认为,公私合作中规制干预是必要的,即使在下一代接入市场竞争激烈时[7]。Ruhle等通过分析推动下一代接入网络部署中的干预与供给政策模式认为,规制政策应动态地适应技术变化、经济发展[8-9]。

1.2 我国“宽带农村”建设现状

近年来,我国农村农业ICT基础设施建设步伐在不断加快,2014年7月,《关于四川省、云南省“宽带乡村”试点工程的通知》下发,明确云南省与贵州省为“宽带乡村”一期工程试点;与此同时,各地结合区域实际,推进“宽带乡村”工程,效果较为明显的有辽宁省盘锦市、湖南省邵阳县、贵州省桐梓县等。宽带网络具有高渗透性、高带动性等特征,加快电子政务、电子商务、远程教育、新农合等应用在农村的推广,是农村经济、社会转型发展的重要支撑。至2016年12月,我国农村网民规模达2.01亿人,占比27.4%,互联网普及率增速放缓,城乡差距呈现扩大趋势(农村互联网普及推进工作的成果在一定程度上被城镇化进程所掩盖)。《国务院办公厅关于支持农民工等人员返乡创业的意见》(国办发[2015]47号)鼓励输出地资源对接输入地市场带动返乡创业,ICT基础设施是农民工借力“互联网+”发展农村经济、缩小城乡差距、改善民生的重要前提和基础。但是,由于历史欠账较多、资金投入有限、融资渠道不畅等,农村ICT基础设施总体上仍比较薄弱,与新农村建设的要求依然存在较大的差距。行政村通宽带以及提升网速与性能需要大量投资,后期的更新、维护及运营等都面临较大的资金压力,资金需求与资金供给矛盾的解决需要创新农村ICT基础设施建设项目融资模式。

在我国普遍服务、数字鸿沟、网络部署及电子商务等正在集成于单一的农村信息政策平台[10],即农村信息化,可以通过改善ICT接入与发展ICT应用进行推动。宽带乡村的投融资涉及到我国电信产业的混合所有制改革,我国已经在垄断行业改革、放宽市场准入等方面出台了一系列政策和措施。2010年5月,《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》指出,鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场,支持民间资本开展增值电信业务;2012年6月,《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》提出引导民间资本通过多种方式进入电信业,拓宽民间资本的投资渠道和参与范围。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,积極发展多主体资本交叉持股、相互融合的混合所有制经济[11]。2017年1月,《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》提出,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展。2013年12月,工业和信息化部向京东、天音通信等11家民营企业发放首批移动通信转售业务试点批文,标志着民营资本进入基础电信领域出现实质性突破;2014年以来,中国电信、中国移动、中国联通3家基础电信运营商在基地公司、子公司乃至集团新组建的下属互联网公司中积极探索推进混合所有制改革,混改投融资有望在2017年迈出实质性步伐;2015年6月,苏宁云商、长城宽带和网宿科技3家民营企业获得宽带运营牌照,进入宽带接入网市场。

关于“宽带乡村”建设模式的研究缺乏,国内针对农村ICT基础设施的研究也多停留在一般性的政策文件上,鲜有较为深入的理论研究,主要观点为ICT基础设施落后且缺少用户支持,使我国出现了信息化快速发展与信息化应用水平排名呈下降趋势的矛盾[12]。农村ICT基础设施建设是一个动态过程,需要与新农村目标较好结合起来的长效机制[13];完全由市场主体承担ICT基础设施投融资无法达到最优效率水平,需要政府进行干预[14]。综合信息化进程、规制政策及研究现状,当前创新“宽带乡村”建设模式存在3个亟需解决的问题:(1)如何加快宽带乡村建设步伐?对应的理论问题是在投融资机制上,应该由各级政府来承担,或是应该主要由市场来承担。(2)如果在切实发挥基础电信运营企业主体作用下,政府补贴是必要的,那么“宽带乡村”补贴构成与私营部门参与又是如何确定的。(3)如何充分促进应用,释放“宽带乡村”对农村经济、社会的增长效应。这3个问题在“宽带乡村”建设模式确立中不仅具有重要的理论意义,而且具有重大的现实意义。我国农村存在ICT基础设施增长效应显著,但建设水平滞后的尴尬局面,在投融资体制上存在诸多障碍。本研究拟通过对意大利、澳大利亚、新西兰、瑞典、印度等国农村ICT基础设施投融资机制进行观察分析,总结“宽带乡村”建设的国际经验;深入研究我国农村农业信息化实践存在的问题、ICT基础设施建设现状与投融资中存在的问题,探索“宽带乡村”路径选择,审慎给出适合我国“宽带乡村”建设的对策建议。

2 “宽带乡村”建设模式的国际经验

2.1 “宽带乡村”建设的国际实践

2.1.1 意大利 2009年1月,意大利政府发布“E-GOV 2012计划”,目标是推进电子政务,提高行政工作效率;通过弥合数字鴻沟(bridging digital divide,简称BDD)和下一代接入网(next generation access network,简称NGAN)2个宽带网络建设战略的推动,提升宽带网络普及率,增加用户带宽。意大利政府与多家电信企业进行了长时间的谈判,签订合作框架协议,公共部门与私营部门共同推动宽带网络部署,比较典型的案例是布雷西亚省。经过多年的发展,布雷西亚省的支柱产业已不再是传统农业、制造业,而是第三产业。经济的转型使布雷西亚省政府重视电子政务建设,向着服务型政府转变,缩小不同区域之间的数字鸿沟,推动布雷西亚省经济、社会协调发展。在宽带基础设施建设中,布雷西亚省政府拥有全部的宽带网络所有权,通过面向私营部门招标协商,选择无线厂商Megabeam公司和思科公司作为合作伙伴,分担风险、分享市场机会。Megabeam公司获得15年运营商资格,负责信息网络的维护与接入,按年度向当地政府上缴税费。思科的动态网架构技术采用灵活的接入光纤作为骨干网,无线基础设施减少了对固网的依赖。该项目分为2阶段,分别为120、210个乡(镇)提供宽带网络解决方案,受益者不仅包括工业区、当地政府、医疗中心及学校等众多企事业单位,而且包括广大农村区域及人口稀疏地域,在一定程度上缩小了布雷西亚省数字鸿沟。

2.1.2 澳大利亚 2009年2月,时任澳大利亚总理的陆克文宣布国家宽带网络战略,联邦政府、州政府、地方政府联合发布加快宽带网络部署的政策框架。依照国家宽带网络发展计划,具体实现目标包括:(1)推进澳大利亚乡村与边远区域的宽带网络部署与升级;(2)协调不同区域的指导意见,确保导向一致性,实现宽带网络的有效建设与接入;(3)鼓励标准与宽带接入网业务开放,增进宽带网络业务的竞争。2009年4月,澳大利亚联邦政府宣布启动“FTTP plan”(光纤进家庭计划),在未来8年,拟投资434亿澳元在全国范围内建设新的宽带网络,其中约2/3的资金来自建设澳大利亚基金及澳大利亚基础设施债券的融资。联邦政府主导与私营企业合作组建公司,推动NBN建设,宽带网络部署完成后,预期可以使澳大利亚90%以上的家庭与工作单位光纤接入的带宽达到90 Mbps,其他10%的乡村或边远区域居民宽带接入(无线或卫星通信)的带宽也可以至少为 12 Mbps。澳大利亚宽带网络建设的模式是建设-运营-移交,即澳大利亚联邦政府组建合资企业,负责宽带网络部署,联邦政府在该合资企业中持有不低于51%的股份,相应的私营部门所占股份不高于49%,且规定单个参与的私营部门持股量不高于20%;在宽带网络部署完成、进入市场运营阶段之后,澳大利亚政府在5年之内分阶段地将所持有的股份转让给私营部门,同时,将宽带网络业务的实际运营权转移给具有运营资质的公司。

2.1.3 新西兰 新西兰之前是一个以农业为主的国家,现已转型为具有国际竞争力的工业化国家,新西兰的宽带网络普及率比较低,网速也不够快。在一些人口稀少、经济不够活跃的乡村地区,宽带网络部署显然难以给电信运营商带来较好的投资回报,在这些区域,宽带网络的接入更为缺乏。新西兰政府于2009年3月推出高速宽带网络战略,目的在于通过政府参与宽带网络建设,激发电信运营商宽带投资的积极性,预期的目标是新西兰3/4的人口可以享受到高速宽带网络接入。新西兰政府成立国有投资公司(Crown),致力于宽带网络建设,公开向社会招标宽带网络项目合作公司,程序透明、合作细节可讨论。对合作公司的选择,主要是从以下几个方面加以衡量:合作方的宽带网络建设资质,有无其他的光纤宽带部署计划;合作方的资本结构、战略规划及主营业务的商用能力等。与合作的私营部门共同投资15亿新西兰元,政府、私营部门各约占50%,预期10年,进行宽带网络建设与升级。共同投资的资金被分别注入到各个区域的光纤网络公司,拟第1步在25个城镇建设高速宽带网络,实现居民接入网速度达到100 Mbps。为预防政府部门对宽带网络运营的过度干预,新西兰政府在项目实施前已明确在高速宽带网络部署完成后,将其全部出售给具备运营资质的私营公司。

2.1.4 瑞典 瑞典是信息化程度非常高的国家之一,跻身于世界前10,2011年高速网络已覆盖超过98%的人口,光纤入户比例达40%。瑞典电信自由化始于1993年,目前,TeliaSonera、Telenor、Tele2、ComHem、Hi3G等主要运营商分别占宽带市场份额的37.7%、19.2%、12.2%、11.9%、6.5%,其中,TeliaSonera为政府所有,固定语音市场份额高达64.1%,占据垄断地位。瑞典政府重视缩减城乡之间的数字鸿沟,自2001年开始关注乡村地区的宽带网络接入。年轻用户对带宽的需求更大,电信运营商虽然相信速度更高的宽带需求已迫在眉睫,但是,依然更倾向于投资升级接入基础设施,下一代接入网建设投资可以增加宽带可用性,改善宽带需求,提高使用率,解决数字鸿沟问题,不过在经济、商业上存在一定的保留态度,需要在政府监管下开展。瑞典公用事业公司在下一代宽带基础设施部署中起到重要作用,能源和电力公司的地下管道为光缆铺设提供了便利,降低了开挖及其他安装成本。宽带计划推动了ICT基础设施部署,TeliaSonera公司拥有覆盖全国50%的光纤到户(FTTB)和光纤到节点(FTTN),2.7万家庭实现NGA接入。不过,瑞典国家监管机构不负责网络间的开放访问,有待实现标准化。

2.1.5 印度 印度信息化程度不高,在解决农村信息“最后一公里”上,拨号上网是最常用的连接方式,在电信基础设施匮乏的区域通过小口径卫星终端实现网络接入。公私合作制是印度农村农业ICT基础设施建设的一大特征,公共部门与私营部门合力打造农村数字化。国家信息中心通过1 400个卫星基站将新德里、省会城市及区域城市连接起来,农业部、农村开发部、信息技术部等农村农业86个部门之间实现网络连接。克拉拉邦区级机构与玛哈拉斯特邦地区的70个村庄实现网络连接,国家农产品行销协会与卡纳塔克邦农产品运销部联合开发了保障农民利益的农产品价格预测系统。通过国家农产品市场地图项目,印度农业部、农产品营销协会及国家信息中心形成合作关系,实现市场发展排序、产量与需求量识别,帮助寻找农用物资、农产品的最佳调配路径。在阿鲁纳恰尔邦的Kuppam,设立惠普社区打开市场,开发新产品或服务,以村庄建立社区信息中心为平台,集成公私合作制生态组织——通过可靠宽带实现公私部门接入,推动区域ICT基础设施发展。同时,政府积极采取措施扩大农村地区的宽带连接范围,一些邦政府启动了专门的信息技术方案,也充分注意应用培训,如私营的Datamation公司通过挑选农民进行免费信息技术培训,提高农民们计算机应用技能,经过培训后的农民可以参与到该公司的国际外包项目中。

2.2 “宽带乡村”建设的国际经验

在“2.1”节的案例中,各国从本国开放程度、信息产业市场化程度及区域信息化水平等实际情况出发,通过对区域乡村宽带网络建设进行有益探索,提高了网络部署及其在低收入人群中的普及,在侧重点、具体目标及建设细节等上各有不同,但是在主导主体、参与主体、合作模式、规制政策等方面具有类似特征。借助4阶段“金字塔”概念模型(图1)诠释“宽带乡村”建设的国际经验[15],每一层代表一个阶段,从下而上,达到顶点后,进行反馈,实现项目的扩展、减少或修改等。

2.2.1 确定社会和经济指标 中央政府、地方政府、电信运营商等共同确定区域乡村宽带网络建设的社会和经济目标,识别利益相关主体共同的或相互竞争的目标和关键问题。影响建设项目背后社会和经济目标的是2种不同的战略:(1)“推式”战略通过宽带网络建设,开发具有潜在需求的产品/服务,需求预计随之形成;(2)“拉式”战略则是指面对日益增长的宽带网络需求,通过网络部署、产品/服务供给来满足需求。有必要确定地方部署乡村宽带网络的关键战略,以求与宽带网络建设战略相匹配,考虑潜在的电子政务、普遍服务、电子商务、远程医疗等。在“2.1”节的案例中,较多的地方政府承担起宽带网络建设模式决策的重任,这是因为地方政府更为熟悉本地区自然风貌、人文特征及用户需求,更易于确定本地区宽带网络建设的社会和经济目标,更便于在宽带网络上作出较为妥帖的选择;宽带网络建设与建成之后的运营管理缺乏统一的规则,需要结合区域宽带网络部署的实际情况作出决策。

2.2.2 核心资源和能力的识别与匹配 宽带战略要转化为真正的合作,需要核心资源和能力的识别与匹配,特别是投资资金的管理与项目风险的分担。在“2.1”节的案例中,多是政府主导的做法,政府部门与私营部门在规制政策约束下,就具体的宽带网络项目签订合同,共同推动宽带网络项目的建设、运营与服务。政府的职能主要包括:(1)结合区域地理特征、经济发展及用户需求,选择宽带网络建设项目,确定宽带网络项目的开发主体;(2)为所选择的宽带网络项目提供信用担保,承担宽带网络项目可能的风险;(3)为宽带网络部署与接入过程可能出现的法律问题提供法律保障,为宽带网络部署过程中的用地、交通、电力等问题提供政策支持;(4)对宽带网络建设进行直接投资,对项目实施过程、接入服务及可能涉及的运营权转让等进行监督管理。核心资源和能力的识别与匹配体现着公益与盈利的平衡,政府引导与激励私营部门参与宽带网络建设,使私营资源得到充分的利用,包括宽带网络设计、网络部署、业务运营及后期维护等。

2.2.3 網络部署 宽带网络部署若照顾少数带来高收益的用户,则更容易在短期内获益,但是推动宽带网络普遍服务是区域均衡发展的必需条件,宽带网络部署需要寻求平衡。宽带网络项目利益相关主体的参与程度,取决于初始建设资金来源、所采用的商业模式、选择的宽带网络技术及(半)公共部门的参与程度等。宽带网络部署阶段是资源与能力实现的阶段,(地方)政府与私营部门依照自身的远见、专业知识与使命等行事。启动资金来源于政府与私营部门(基于公私合作协议),宽带网络部署与升级由专业企业负责。对于公共部门,不需要直接面对宽带部署或升级、宽带接入及运营服务,任务相对简单;若无法维持宽带网络零售水平的竞争(即需求未能达到预期),任务可能会变得更为复杂。宽带技术选择也是一个核心问题与条件,技术标准安排、连接方式选择与投资的时间范围、技术更新换代等相关联。

2.2.4 服务提供 在“2.1”节的案例中多数宽带网络建设举措是由于网络容量不断增加而产生的,乡村宽带网络的需求日益增长,提供了“拉动”战略,需要弥合数字鸿沟。宽带基础设施形式的选择潜在地促进高速网络服务需求的增长,基于此逻辑,宽带网络的盈利能力主要与互联网服务提供商(Internet service provider,简称ISP)实施的投资密集型战略相关。公共资金的支持体现了全方位性,不局限于企业网络供给,关注宽带潜在用户,提供接入支持与技能培训等,促进网络与数字内容的需求。在“2.1”节的案例中,一些国家或地区对宽带服务提供采取了奖惩措施,如对大企业,降低接入成本;对不积极接入的企事业部门在优惠税率等方面加以限制。在农村信息中心、农业信息网等上,各个国家的提供性质、市场化程度是有差别的,如在印度,以公益性为主,市场化程度较高;在澳大利亚,属于纯公益性,市场化程度低。

2.2.5 法律政策的配套与完善 在乡村宽带网络部署中,公私合作制若要得以实现,需要法律政策的配套与完善,“2.1”节的案例中国家或地区的实践证明了这点。在乡村宽带网络的项目设计、项目融资、网络部署、业务运营、后期管理与维护等各个阶段,需要在法律框架下,明确界定各参与主体需要承担的义务与风险。良好的审计制度、健全的监督体系及有效的方法,可以实现对乡村宽带网络建设中“灰色地带”的监管,确保“宽带乡村”建设得以健康顺利实施。除了保障责、权、利严格界定与划分的法律政策外,还有对公私合作过程中可能出现的纷争进行有效解决的法律政策,私营部门的利益能够得到妥善的保护,也是缓解私营部门参与乡村宽带网络建设顾虑的基础。

3 我国农村农业信息化建设及存在的问题

3.1 我国农村农业信息化建设

3.1.1 建设政策演进 2005年以来,共计有12个“中央一号文件”(2005—2010年与2012—2017年)强调推进农村农业信息化工作。《2006—2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)确立了我国信息化战略目标;2007年,《全国农业和农村信息化建设总体框架(2007—2015)》提出发挥信息化在现代农业、新农村中的重要作用,推动城乡经济社会发展一体化;2009年,科学技术部、工业和信息化部、中央组织部联合启动了国家农村农业信息化示范省建设;2010年4月,农业部、工业和信息化部、科学技术部及商务部等共同制定了《农村农业信息化行动计划(2010—2012年)》;2011年,《全国农村农业信息化发展“十二五”规划》明确提出信息化与城镇化、农业现代化同步发展;2014年7月,《关于四川省、云南省“宽带乡村”试点工程的通知》(发改办高技[2014]1723号)下发,明确“宽带乡村”一期工程在云南省与四川省2个省进行试点;《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》(农市发[2016]5号)提出推动信息技术与农业农村全面深度融合。在中共中央国务院、部委政策文件的基础上,各省(市、自治区)出台了适于本地区的关于农业农村信息化的专项规划与重要措施。

3.1.2 建设阶段划分 农村信息化具体的建设阶段主要依据工业和信息化部与国家广播电影电视总局推动电话、广播电视建设规划,粗略地可以划分为2个阶段:(1)村通工程阶段。从2004年的《关于在部分省区开展村通工程试点工作的通知》《农村通信普遍服务——村通工程实施方案》出台,历经工业和信息化部(原为信息产业部)几轮推动,以2005年与2008年取得的成效最为显著,至2010年,全国的行政村都实现了通电话的目标,20户以上的自然村通电话的比例也已达94%;互联网在农村地区得到了一定程度的普及,其中,实现宽带网络接入的行政村比例达80%。广播电视普及的过程是有效覆盖与有效服务提高的过程,在国家广播电影电视总局的推动下,至2010年,广播电视已实现全国行政村、20户以上自然村的基本覆盖。(2)全面推进农村信息化阶段。随着互联网发展、宽带战略实施,农村信息化建设的关注点与衡量指标已从电话、广播电视演变为宽带网络及其应用,从接入概念升格到应用层面,智慧农村、智慧农业等概念相继被提出。2个阶段相比较,全面推进农村信息化阶段的建设目标与制度安排尚不够明确,因此,较多的实践是具有部门性、区域性的“游击战”式的自发建设。

3.1.3 建设效果评价 信息化建设综合体现了“接入”与“应用”,在宽带基础设施建设方面,据工业和信息化部统计数据,至2016年12月,我国光缆路线长度已达3 041万km,同比增長22.3%,整体保持较快增长态势;接入网光缆、本地网中继光缆、长途光缆线路所占比例分别为62.4%、34.3%、3.3%,表明新建光缆主要集中在“最后一公里”。在网络应用方面,据《2015年农村互联网发展状况研究报告》,至2015年12月,农村网民规模达到1.95亿人,互联网普及率达到31.6%,网络视频、网络游戏、网络购物、网上支付的用户规模分别为1.31亿、1.05亿、9 239万、9 320万人,年增长率分别为20.3%、8.5%、19.8%、48.5%。“宽带乡村”的实践,以云南省为例,经过大约1年的建设,至2016年年初,昆明市、玉溪市、西双版纳自治州3个市(州)1 727个行政村实现4G网络和固定宽带的全覆盖。综合信息服务平台(汇聚12316、农产品市场信息、涉农科技成果等)在不断完善,以电信运营商为例,主导建设了“信息田园”“农信通”“惠农百事通”等农村综合信息服务平台;另外,农村信息云服务(农技云、农科云、农场云等)、基于电商平台的信息服务(农资购买信息、农产品销售信息等)等应用模式在不断搭建与逐步推广。

3.2 我国农村农业信息化建设存在的问题

3.2.1 农村信息化建设与利用水平“双低” 农村信息化建设取得长足发展,体现在电信、广电及互联网覆盖率明显增长方面,但是,硬件设施整体水平有待提高——众多经济落后、边远区域的宽带网络接入滞后,存在着较为明显的数字鸿沟。据工业和信息化部统计数据,2015年农村宽带用户净增 199.4万户,不足城市宽带用户净增量的20%。宽带网络建设具有成本高、周期长等特征,以云南省、贵州省、四川省山区为例,铺设1根10 km光缆的成本要上千万,而接入的用户可能10多家或几十家,显然,投资回报遥遥无期。随着“宽带乡村”建设的深入,施工难度增大、项目投资增多、技术要求升高。显然,自然条件复杂、人口分布分散以及网络部署成本高、后期维护难度大等因素都影响着电信运营商投资的积极性。若能够与其他已建成的线路(比如电力杆路)实现共建共享,将可以节省成本,有助于乡村“最后一公里”问题的解决,目标的实现有待共享政策的出台。农村居民在宽带网络上多表现为需求不迫切、不明确,信息利用意识不高,数字媒介素养有限,电脑、智能手机等终端设备使用不够熟练,信息消费能力有限,对通信资费比较敏感,每用户平均收入值较低。

3.2.2 缺乏根据农村区位情况的信息化建设 在“2.1”节的案例中,国外乡村宽带网络建设都体现了根据农村区位情况进行信息化建设的特点,所采取的模式是政府主导、私营部门参与,其中政府多是地方政府,与一般公私合作模式有所不同,具体体现包括:(1)地方政府在选择宽带网络建设项目、确定项目实施主体、信用担保、提供法律保障、规制供给及直接投资等中都担负责任;(2)从角色上,(地方)政府既是“宽带乡村”的发展者,又是使用者(电子政务),还是规制制定者与项目出资方[16]。我国农村地域广阔、地理条件复杂、边远区域人口分散,在轻重缓急、时间要求上存在差异。与国外相比,我国在基站部分、宽带基础设施部分对接入方式进行了较为合理的建设方式选择,但是,整体上乡村宽带网络建设依然是“粗放式”,没有充分结合区域农村农业信息需求、区位特征及优劣势等灵活采取推进与3G/4G网络普及、数据通信兴起及光纤网推广相适应的多样化建设模式,应依据具体技术量体裁衣,作出成本较低、实用性较强、适合本地区发展的宽带网络建设选择。

3.2.3 运营商主导、财政支持的资金投入不足 “宽带乡村”建设的投融资与电信运营商的发展息息相关,从区域划分角度,中国联通、中国电信分别主导着各自所在区域(北方10省份、南方21省份)的宽带建设;中国移动、广电的宽带业务虽然近几年取得了较快发展,但是在竞争中依然处于劣势;达通网络、苏宁云商、长城宽带、网宿科技等民营宽带所起作用更是不明显。近年来,在人口红利消失、移动互联网冲击下,加上“营改增”、运营费用消减等原因,电信运营商盈利能力下降,4G资本支出巨大,“宽带中国”预计在2020年前有 1 400亿元资金供给缺口。在央企年度经营业绩考核压力下,电信运营商不得不倾向于投资短期盈利显著的项目,大多数竞争缺乏的农村地区宽带网络项目显然不符合条件。国外政府通常通过直接财政补贴和实施税收减免来支持私营电信部门网络提速和拓展普遍服务,而我国从2年多的“宽带乡村”建设实践看,投融资不足问题显著,省(市)2级财政资金支持不足以保障项目预期;在混合所有制上处于探索阶段,投融资机制创新需要协调公共部门与私营部门;需要就管道、线路、基站、机房等用地问题与规划、建设、交通、电力等多个部门打交道,也是民营资本进入电信业所顾虑的。

3.2.4 农村农业内容资源供给薄弱 与宽带网络建设或升级相比,内容资源更是农村农业信息化的瓶颈。在广大农村地区,普遍存在现有信息传播媒体缺乏集中整合、高速信息网络平台建设滞后及配套信息服务薄弱等问题。涉农内容资源本地化缺乏、实用性不够、有效性不足等问题的存在与建设协调性有关[17]:重建设轻维护,一些网站建成之后成为不能连通的死站;重网络轻内容,一些涉农网站专业特色缺乏,制作无质量可言,更有甚的沦落为有域名无内容的虚站;重硬件轻软件,不少农村农业信息系统、数据库等存在技术水平低、功能不够完善、个性化不强的问题。涉农内容资源的供给部门包括政府部门、IT企业、农民组织等,存在多头建设、收集或发布机制不完善等问题,而其深层次的原因是,一些农村ICT基础设施项目是在急于出政绩情形下进行的,缺乏科学规划。从国外经验看,电信业对网络、业务全面掌控的局面已趋向松动,地方政府有理由扮演起更为重要的角色,衔接国家农村信息化目标,促进网络公平接入,同时注意面对与解决内容资源供给薄弱问题。

3.2.5 配套的规制政策亟待完善 在“2.1”节的案例中,乡村宽带网络建设引入公私合作制,需要法律体系的完善。在我国尽管工业和信息化部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》(工信部通[2014]577号),鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场,促进宽带网络基础设施发展和业务服务水平提升,但是还没有明显效果,民营宽带接入所占市场份额很小(不足10%),配套的法律规制供不应求、适应性差是重要原因。配套的规制政策需要考虑农村区域接入垄断、本地接入可能被割裂、农村网络繁杂及市场推动力巨大等因素,推动信息产业的盈利和公益屬性平衡、资源充分利用及公私合作意向等细节问题的处理。投融资机制的调整,需要在对项目前期准备、项目论证、合作公司选择、成立项目公司、招投标、项目融资、项目建设、项目运营及项目移交等各阶段公共部门和私营部门各自承担的义务和风险能够明确界定的基础上进行。良好的审计、监督体系和方法,有助于较好地监管“宽带乡村”建设中公私合作可能存在的灰色地带,保护私营合作主体的利益,消除其参与“宽带乡村”建设的顾虑。

4 路径选择与对策建议

4.1 “宽带乡村”建设路径选择

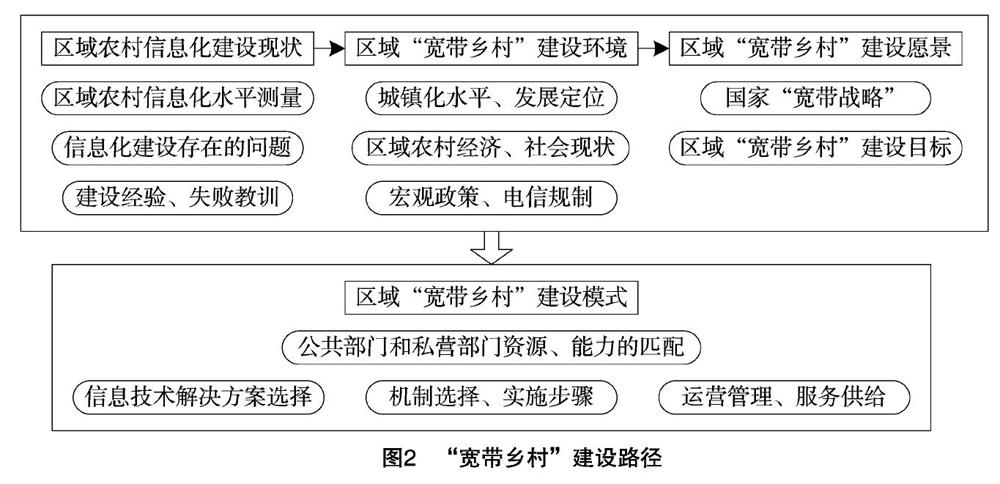

政府需要为区域“宽带乡村”建设确立正确的发展方向,站在推进基础公共服务均等化、统筹城乡发展、构建和谐社会的高度审视;从区域农村、农业现状出发,推动“宽带乡村”建设,以适应新时期农业发展、新农村建设。“2.1”节中的国外案例表明,区域乡村宽带网络发展水平取决于公共部门参与情况、私营部门参与情况、本地业务需求状况及信息产业规制政策等因素。本文描绘了区域“宽带乡村”建设项目实施路径(图2):(1)农村信息化建设现状。以农村农业信息需求为导向,对区域信息化水平进行测量,获得农村信息化具体指标信息,发掘信息化需求与存在的问题,总结“宽带乡村”试点的建设经验与失败教训。(2)“宽带乡村”建设环境。总结区域自然条件、人口分布,分析评价农村经济、社会发展,综合研究支持政策与信息产业规制政策。(3)“宽带乡村”建设愿景。结合“宽带中国”战略、“宽带乡村”试点实践,根据区域农村实际情况进行调整,形成区域“宽带乡村”建设愿景。(4)“宽带乡村”建设模式。以农村农业信息服务为目标,进行“宽带乡村”建设模式选择,包括信息技术解决方案确定、投融资机制选择、项目实施步骤制定、后期网络运营等,对涉农信息服务、电子政务、远程教育等应有所考虑。

4.2 “宽带乡村”建设对策建议

4.2.1 构建“宽带乡村”投融资的长效机制 “宽带乡村”建设是一项长期工程,受到规制政策、农民观念、信息化水平及区域经济等内外因素的影响。在国家层面,应明确“宽带乡村”的短期和长期发展目标,以公平与效率为指导,制定“宽带乡村”投融资机制规范;在政策层面,应完善项目基本准则和行业项目具体准则;在运行机制层面,应组建公共项目资源管理机构,建立运行与监督机制;在产权层面,应明晰国有资产主体与市场参与合作主体,遵循市场规则,实现合作双方的价值最优。在实施细节上应做到规划长远、参与主动、切实落实及连贯渐进:(1)“宽带乡村”建设受多因素制约,从长远目标考虑资金来源、规章制度等,制定长远投融资计划;(2)激励各参与主体的积极性,集思广益,形成内驱力;(3)将项目投融资与农村农业需求紧密结合,使信息资源得到充分利用;(4)渐进式完善、升级ICT基础设施,实现扎实有效、可持续发展。对信息技术的选择范围和遵循的标准进行相应的规定,保证长期稳定的同时,使技术水平、产业发展与时俱进,把握“宽带乡村”发展脉搏,推进投融资体制机制创新、建设管护机制创新、产权制度改革等有机结合,及时缩小城乡数字鸿沟。

4.2.2 明晰区域“宽带乡村”建设目标 不同地区的“宽带乡村”建设面对的发展阶段不同,经济、社会及技术环境各有不同,建设的复杂度亦各有不同。借鉴国外经验,结合区域农村实际发展状况,制定科学、细致的“宽带乡村”建设目标。加强领导,统筹规划,明确区域“宽带乡村”建设的时间安排、技术手段、应用领域、突出问题及规制政策,科学配置资源,分阶段、分轻重缓急规划建设。发挥政府投资的引导与撬动作用,担当起项目标准的制定者、合作秩序的维护者、监督管理的调控者等3个角色,灵活利用区域农村资源,综合判断,进行项目分类,将具有一定实力、服务资质的私营部门吸纳进来。“宽带乡村”建设显然不是最终目标,需要将其应用到新农村建设中,国外农村ICT基础设施建设都充分体现了既资助网络供给,又促进信息需求的路径。地方政府可以因地制宜,从当地实际出发,指导和推动基础电信企业简化资费结构,通过税收、补贴及政策性贷款等措施改善低收入农民支付能力,提高农村宽带上网等业务的性价比,在终端或使用技能上对落后区域给予支持。

4.2.3 改革与完善信息产业规制政策 完善法律法规,健全市场监管体系,实现产权保护,营造公平竞争环境,可以缓解私营部门参与“宽带乡村”建设的顾虑,是“宽带乡村”建设中引入私营资本的前提和基础。我国电信产业历经移动剥离、政企分开、拆分重组等数次改革后,绝对资本依然由国家掌控,产权结构单一,行政垄断依然强势。2000年9月,《中华人民共和国电信条例》规定电信市场准入采用许可制,基础电信业务须经国务院信息产业主管部门审查批准。关于外部资本进入电信业,多依据相关部委意见、通知及暂行规定等进行规定,立法权威不够,规范性缺乏。以建设-经营-转让(build-operate-transter,简称BOT)、建造-拥有-运营(build-owning-operation,简称BOO)等为代表的公私合作制已在我国有20多年的实践历史[18];2015年6月,《基础设施和公用事业特许经营管理办法》鼓励与引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营,以提高公共服务质量和效率。借鉴国外农村ICT基础设施投融资经验,以立法为先导,提高法律位阶,出台健全的私营化条例,严格界定公共部门与私营部门的责任、权利及纷争解决途径,包括私营资本可能的“撇脂”经营等,提高法律法规条款的可操作性,保护投资者合法权益,维护公平有序的市场投资环境。

4.2.4 健全公私合作的激励机制与约束机制 在“2.1”节的国外案例中,针对不同地区农村的实际情况,发挥政府投资与私营资本的合力,在通信公益和盈利二者之间寻求平衡。在我国应根据具体的“宽带乡村”建设项目,综合考虑区域状况、项目规模、项目周期及回报率等因素,进行公私合作模式选择。地方政府可以利用自身的资源优势,因地制宜,采取灵活的投融资机制,认真贯彻落实税收、土地使用等方面的优惠政策,促进区域“宽带乡村”发展。在约束机制方面,明确公共部门与私营部门在区域“宽带乡村”建设项目中的责、权、利关系;加强公私合作过程中的监督管理,规范合作行为,对违规行为加大处罚力度。公私合作的程序可以遵循以下步骤:(1)结合区域农村经济、社会实际情况,确定区域信息化愿景,如宽带接入、电子商务、电子政府等;(2)政府负责起核心资源的匹配,对重点区域(农业基地、工矿厂区等)和贫困区域给予财政补贴,选择合作伙伴,确定各方投资额度、风险分担机制、所有权分配;(3)结合项目的各方资源,确定网络标准、接入方式及运营管理方式等;(4)提供涉农相关的应用服务(三农服务、电子医疗、远程教育等),并对业务运营加以效果检验、成本核算等。

4.2.5 注重推动农村信息化服务发展 若不能很好地解决弱势群体使用宽带网络的门槛问题,可能造成宽带荒地的局面;若不能形成良性的信息消费生态环境,会给运营商带来更大负债压力,降低其投资积极性。部分发达国家已将宽带接入纳入普遍服务,对落后区域的民众给予终端补助、使用技能帮助;从内容、应用角度,对电子政务、企业信息化、远程医疗及远程教育等都有所考虑。由于部分农村区域人群会因为缺乏知识、兴趣、可用的计算机或无力支付信息服务费而放弃使用信息服务,计算机中心、培训等软件配套必不可少。工业和信息化部已明确将弱势群体作为宽带普及的重点市场,尤其是在改善公益机构与低收入群体的接入条件方面。信息互通性、共享性和公用性是“宽带乡村”建设的瓶颈,信息相对分散,差异性大,共享程度低,需要推动信息技术与农村农业的有效结合[19-20]。建立完善的管理体系及农村农业信息统计、分析与报告制度,为农民、农资部门等提供及时、全面、精确的市场信息和参考资料。信息供给主体需注意提供差别化的信息产品,提高个人终端的可用性。针对欠发达、落后区域的农村居民,围绕政务信息化、商务信息化、民生信息化提供多种类型的应用培训,提升农村地区信息化人才支撑。参考文献:

[1]Huigen J,Cave M. Regulation and the promotion of investment in next generation networks-a European dilemma[J]. Telecommunications Policy,2008,32(11):713-721.

[2]Pongsiri N. Regulation and public-private partnerships[J].The International Journal of Public Sector Management,2002,15:487-495.

[3]贾 康,孙 洁. 公私合作伙伴机制:新型城镇化投融资的模式创新[J]. 中共中央党校学报,2014(1):64-71.

[4]Nucciarelli A,Castaldo A,Conte E A. Unlocking the potential of Italian broadband:case studies and policy lessons[J]. Telecommunications Policy,2013,37(10):955-969.

[5]Peronard J P,Just F. User motivation for broadband:a rural Danish study[J]. Telecommunications Policy,2011,35(8):691-701.

[6]Gómez-Barroso J L,Feijóo C. A conceptual framework for public-private interplay in the telecommunications sector[J]. Telecommunications Policy,2010,34(9):487-495.

[7]Ragoobar T,Whalley J,Harle D. Public and private intervention for next-generation access deployment:possibilities for three european countries[J]. Telecommunications Policy,2011,35(9/10):827-841.

[8]Ruhle E O,Brusic I,Kittl J,et al. Next generation access (NGA) supply side interventions-an international comparison[J]. Telecommunications Policy,2011,35(9/10):794-803.

[9]Ruhle E O,Lundborg M. EU policy for next generation access-an innovative or incremental step forward?[J]. Telecommunications Policy,2010,34(1/2):36-44.

[10]夏 俊. 農村公共信息服务管制:挑战与展望[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2013,13(1):81-86.

[11]陈 宪. 中国基本经济制度的新突破[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2014,22(2):6-9.

[12]杜振华. “互联网+”背景的信息基础设施建设愿景[J]. 改革,2015(10):113-120.

[13]李 影,刘 岩. 构建我国新农村信息基础设施建设的长效机制[J]. 情报科学,2014(3):81-85.

[14]荆林波,马 源,冯永晟,等. ICT基础设施:投资方式与最优政策工具[J]. 经济研究,2013(5):47-60.

[15]Nucciarelli A,Sadowski B M,Achard P O. Emerging models of public-private interplay for european broadband access:evidence from the Netherlands and Italy[J]. Telecommunications Policy,2010,34(9):513-527.

[16]Gillett S E,Lehr W H,Osorio C. Local government broadband initiatives[J]. Telecommunications Policy,2004,28(7/8):537-558.

[17]辜胜阻,杨建武,刘江日. 当前我国智慧城市建设中的问题与对策[J]. 中国软科学,2013(1):6-12.

[18]肖海翔. “公私部门伙伴关系”模式:新农村基础设施供给的新选择[J]. 财经理论与实践,2007(2):19-22,39.

[19]毛阳南. 新媒体背景下的农村生态环境治理途径[J]. 江苏农业科学,2018,46(5):255-257.

[20]李 瑾,马 晨,冯 献. 信息化对城乡一体化影响的作用机理与实践路径[J]. 江苏农业科学,2017,45(4):251-254.