家庭资本、政治信任与教育扶贫政策满意度

——基于全国31个省240个村庄的实证分析

2019-07-22邢敏慧1

邢敏慧1,张 航

(1.武汉大学 社会学系,武汉 430072;2.华中师范大学 中国农村研究院,武汉 430079)

消除贫困是人类自古以来的愿景和追求。自新中国成立、尤其是改革开放以来,党和国家高度关注贫困人口生产生活,采取了一系列重大措施推动扶贫开发进程,7亿多农村贫困人口摆脱了贫困[注]《中国40年扶贫历程谱写人类反贫困史上辉煌篇章》,(2018-12-13)[2019-03-07],http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/39447/zy39451/Document/1643540/1643540.htm。。党的十八大以来,扶贫开发被纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,并将教育扶贫作为扶贫开发战略的重要组成部分。教育扶贫将教育与扶贫相联动,既能帮助人们摆脱贫困,又为区域经济社会长远发展打下基础,肩负着阻断贫困代际传递的历史使命,其推进顺利与否关乎脱贫攻坚的成败。

我国的教育扶贫主要围绕基础教育、职业教育、高等教育、继续教育等几个方面,在取得了显著成就的同时,不可避免地出现了供给主体单一、受益主体认知不足、政策供需错位等问题。本文试图从贫困人口视角了解教育扶贫政策的实施效果,准确把握影响政策满意度的关键要素,着力提高脱贫质量和实效,推动教育扶贫落实落地。

一 问题提出

回顾学界当前对教育扶贫政策评价的相关研究,主要分为四种进路。第一,教育扶贫政策的评析。钟秉林认为注重教育扶贫政策的关键是延续性、一致性、系统性以及明确责任主体。[注]钟慧笑《教育扶贫是最有效、最直接的精准扶贫——访中国教育学会会长钟秉林》,《中国民族教育》2016年第5期,第22-24页。吴霓和王学男对教育扶贫政策类型模式转变、目标调整及文本表达与知晓进行了审辨性反思[注]吴霓、王学男《教育扶贫政策体系的政策研究》,《清华大学教育研究》2017年第3期,第76-84页。,并对十八大以来教育扶贫政策在价值取向、目标定位、战略理念、工作机制和全球视野等五大特征进行了评析。[注]吴霓、王学男《党的十八大以来教育扶贫政策的发展特征》,《教育研究》2017年第9期,第4-11页。第二,教育扶贫政策实践评价。张琦和史志乐对教育扶贫政策的实施过程进行了评价,认为教育扶贫政策制定了合理的实施方案和操作性较强的项目工程,取得了初步成效,但因尚未形成系统完善的机制,仍存在种种问题和困难。[注]张琦、史志乐《我国教育扶贫政策创新及实践研究》,《贵州社会科学》2017年第4期,第154-160页。代蕊华和于璇分析了教育精准扶贫在思维理念、扶贫方式以及社会力量参与等方面存在的矛盾。[注]代蕊华、于璇《教育精准扶贫:困境与治理路径》,《教育发展研究》2017年第7期,第9-15页。第三,教育扶贫政策困境成因分析。刘长庚和郑品芳将教育扶贫实践未达到预期成效的原因归结为对教育精准扶贫认识不到位、教育理念偏离教育本源、“内卷化”严重、职业教育整体水平较低、对接市场需求不充分等方面。[注]刘长庚、郑品芳《论习近平精准扶贫思想对教育精准扶贫实践的指导》,《湖南大学学报(社会科学版)》2018年第6期,第1-6页。付先全从理论认识不到位、实践上轻视“造血功能”、过于注重治标忽视治本、关注眼前效果缺乏长效机制等方面阐述了我国农村教育精准扶贫中存在的问题。[注]付先全《当前农村教育精准扶贫的困境与破局》,《继续教育研究》2018年第10期,第41-47页。第四,第三方视角的政策效果评估。陈平路等利用描述性统计分析,通过政策目标对象受益程度和政策影响效果等六项指标,评估了“雨露计划”职业教育专项扶贫政策效果。[注]陈平路、毛家兵、李蒙《职业教育专项扶贫机制的政策效果评估——基于四省雨露计划的调查》,《教育与经济》2016年第4期,第56-62页。阿海曲洛以政策实施的投入、产出和满意度为教育扶贫政策绩效评估的目标内容,建构起适合西部少数民族地区的教育扶贫政策绩效评估指标体系。[注]阿海曲洛《西部少数民族地区教育扶贫政策绩效评估指标体系构建研究——以凉山彝族自治州美姑县为例》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2018年第4期,第103-112页。王林雪和殷雪建立了一套教育扶贫绩效评价指标体系,分别包含扶贫对象的识别、资源投入、教育扶贫的产出与成效四个方面,并构建基于灰色关联度分析法的评价模型。[注]王林雪、殷雪《精准扶贫视角下教育扶贫绩效评价体系构建》,《统计与决策》2019年第3期,第65-68页。

综上所述,已有研究为全面认识教育扶贫政策问题奠定了重要基础。但这些研究着重于教育扶贫政策本身探讨政策价值、成效、问题、成因,缺乏对政策的直接受益者——贫困人口的关注,从而对教育扶贫帮扶措施的精准程度把握不足。针对相关研究的不足和教育扶贫政策满意度的重要性,本文将立足贫困人口教育扶贫政策满意度视角,建立合理分析框架,运用最优尺度回归分析对贫困人口家庭资本、政治信任与教育扶贫政策满意度的关系进行研究,以期为教育扶贫政策推进提供参考,进而提高教育扶贫政策的实施成效。

二 理论框架与研究假设

基于贫困人口主观感受视角能够客观衡量并反映政策效应[注]汪红梅、魏思佳《基于农户满意度的农村环境综合治理政策效应研究》,《福建论坛(人文社会科学版)》2018年第10期,第59-66页。,诸多学者将农户满意度作为政策执行效果的衡量,认为满意度侧面反映了政策落实情况和效果,对政策的完善具有重要参考价值。随着满意度理论及其评价分析方法的完善,越来越多的学者将满意度理论运用于农村扶贫政策研究。然而,目前尚无针对教育扶贫政策满意度影响因素的研究,但精准扶贫政策满意度研究所取得的丰硕成果可为本文研究提供重要基础。刘裕和王璇从个人、家庭、政策和环境特征考察贫困人口对精准扶贫满意度影响因素,发现年龄、文化程度、家庭收入来源、致贫原因、政策了解程度、人均收入增长及退出精准度是满意度的主要影响因素。[注]刘裕、王璇《贫困地区贫困人口对精准扶贫满意度及影响因素实证研究》,《经济问题》2018年第8期,第98-103页。石靖等研究认为,人口和家庭特征对精准扶贫政策满意度的预测作用较小,代际支持、干群互动及政策了解和参与显著提升政策满意度。[注]石靖、卢春天、张志坚《代际支持、干群互动与精准扶贫政策的满意度》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2018年第2期,第49-56页。曹军会等将个人因素、家庭因素、贫困状况及政策相关程度等变量纳入扶贫政策满意度相关分析,发现政策知晓度、参与度及收益度与贫困人口教育扶贫政策满意度呈正相关。[注]曹军会、何得贵、朱玉春《农民对精准扶贫政策的满意度及影响因素分析》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2017年第4期,第16-23页。

总的来说,当前精准扶贫政策满意度及影响因素的研究主要集中于个人、家庭和政策三个层次,但缺乏合理的理论分析框架。在以往研究基础上,结合教育扶贫的特殊性,本研究拟从人口特征、家庭资本和政治信任三方面出发,重点考察家庭资本和政治信任对教育扶贫政策满意度的影响机制。

(一)家庭资本与教育扶贫政策满意度

资源禀赋在一定程度上影响个体行为决策的方式和结果,表现为个体在应对外部不确定性过程中以资源为基础进行的理性选择。[注]Jay B. Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management,Issue 1, 1991, pp. 99-106.家庭资本为个人行动提供各种有用资源,进而影响到他们的认知和心理过程。贫困人口作为教育扶贫政策的行为主体,其对教育扶贫政策的认知、参与决策、参与成效及评价等行为很大程度上取决于家庭资本存量,即家庭资本影响着贫困人口的行为决策、行为过程和行为结果,进而决定其对教育扶贫政策的满意度评价。由此,提出假设H1:家庭资本对教育扶贫政策满意度具有正向影响。

进一步界定家庭资本这一概念。贝克将家庭资本认定为一种家庭收入、教育、职业、社会关系等指标的综合衡量,布迪厄把家庭的社会资本分为经济资本、文化资本和社会资本三种类型。[注]皮埃尔·布尔迪厄《文化资本与社会炼金术:布尔迪厄访谈录》,包亚明译,上海:上海人民出版社,1997年,第192页。科尔曼则建构了经济资本、人力资本和社会资本的多维框架,他指出:“社会经济背景的测量只抓住了家庭资本的形成和传递的一种维度,而其他如社会资本维度在传递过程中同样施加了独立的影响。”[注]James S. Coleman,“The Concept of Equality of Educational Opportunity”, Harvard Educational Review,Issue 1,1968, pp. 7-22.国内学者郑雅萍将家庭资本划分为经济资本、文化资本、社会资本和政治资本。[注]郑雅萍《家庭资本对教育机会平等的影响研究》,《东南学术》,2017年第5期,第220-225页。在此基础上,本研究将家庭资本划分为经济资本、社会资本和人力资本,并提出以下研究假设:

H1.1 家庭经济资本对教育扶贫政策满意度具有积极影响;

H1.2 家庭社会资本对教育扶贫政策满意度产生正向影响;

H1.3 家庭人力资本对教育扶贫政策满意度具有促进作用。

(二)政治信任与教育扶贫政策满意度

在政治系统运行过程中,公众对政治体系的信任是公众遵从政府政策的心理基础。[注]戴维·伊斯顿《政治生活的系统分析》,王浦劬等译,北京:华夏出版社,1999年,第179-183页。也就是说,政治信任的水平影响公众对政策的响应及主观评价。政治信任与公共政策具有高度互动耦合性,政治信任水平高低与公共政策密切相关。[注]何丽《基于公共政策视域下的政治信任研究》,《湖湘论坛》2017年第2期,第95-99页。一方面,公共政策信任是政治信任的关键和核心;另一方面,政治信任对公共政策评价产生重要影响。本研究所讨论的政治信任,主要是指贫困人口对农村基层组织中政策落实主体、过程、结果及未来预期的总体评价。由此,提出研究假设H2:政治信任对教育扶贫政策满意度发挥积极影响。

当前对政治信任的研究生成两大分野:一是以理性选择理论为基础的制度生成论,二是以社会资本理论为基础的文化生成论。本文更倾向于制度生成论,即政治信任是公众对政治体系、政治机构及其运行产生的基本评价与情感取向[注]李艳霞《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期,第16-26页。,是对政府或政治系统运行产生出与他们期望相一致结果的信念。[注]Marc J. Hetherington, “The Political Relevance of Political Trust”, The American Political Science Review,Issue 4, 1998, pp.791-808.就政治信任的内涵而言,它既是对历史可靠性的评价,也是对未来的一种预期评估。公众对政治体系的信任包括执行者信任、执行机制信任、执行绩效信任。其中,绩效信任一方面体现在对已经产生结果的判断,另一方面还包括对未来预期结果的托付。在此基础上,提出以下研究假设:

H2.1 对执行主体越满意,贫困人口对教育扶贫政策满意度越高;

H2.2 对执行机制越信任,贫困人口对教育扶贫政策满意度越高;

H2.3 对执行成效越满意,贫困人口对教育扶贫政策满意度越高;

H2.4 对未来预期越积极,贫困人口对教育扶贫政策满意度越高。

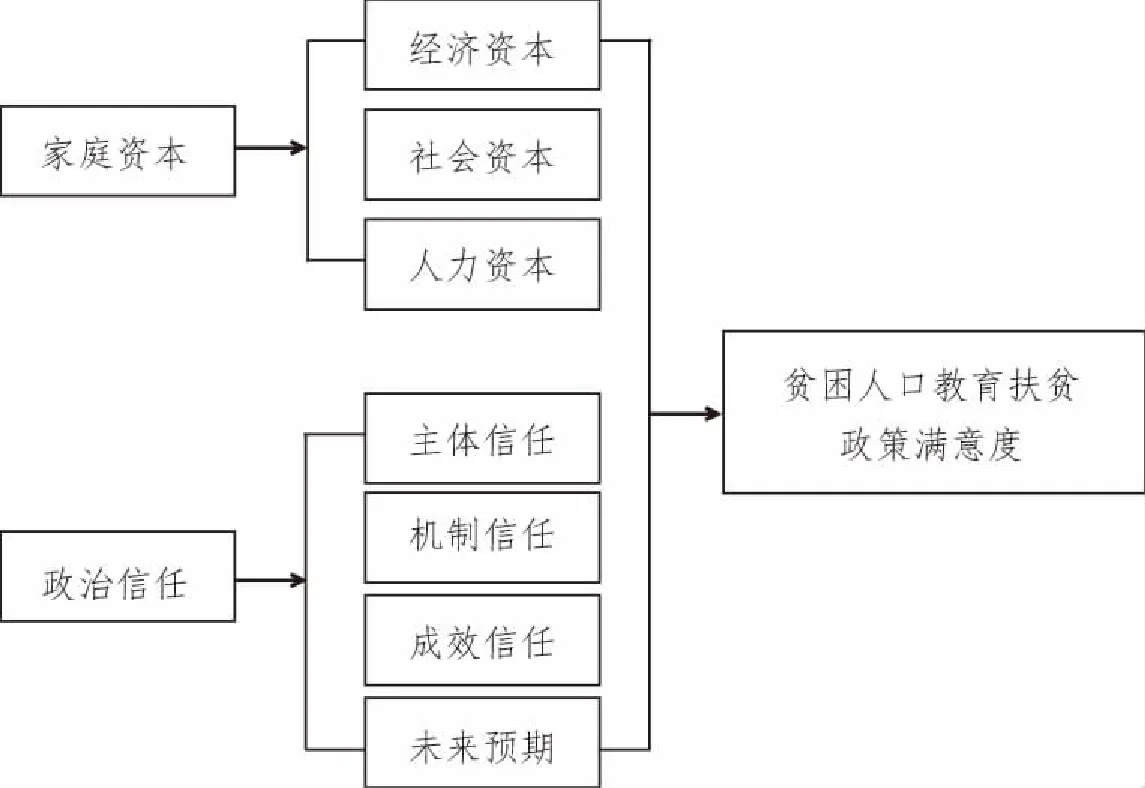

综上所述,本研究将贫困人口教育扶贫政策满意度的影响因素归纳为经济资本、社会资本、人力资本、主体信任、机制信任、绩效信任、预期信任等七个方面,从而建立起贫困人口教育扶贫政策满意度的分析框架,如图1所示。

图1.贫困人口教育扶贫政策满意度分析框架

三 数据来源与研究设计

(一)数据来源

本研究所使用数据来源于华中师范大学中国农村研究院“百村观察”项目组于2018年暑假对全国31个省240个村庄开展的随机抽样调查所获的核心数据。本次调查共发放问卷3437份,回收3437份,最终有效问卷3437份,有效回收率为100%。为满足本次贫困人口(建档立卡贫困户)对教育扶贫政策的满意评价研究,遂抽取原始数据中针对建档立卡贫困户的“教育扶贫政策专题”部分的有效样本472份,结合个案访谈资料进行本次研究,以提高调查研究的真实性和有效性。

(二)变量设置与定义

1.因变量

本文考察的因变量为贫困人口对教育扶贫政策的满意度。本研究通过向被调查者询问“您对教育扶贫工作的满意度如何”进行测量,答案设置“非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意”五个,分别赋值1~5。为便于统计分析,本文将选项赋值进行反向处理,分值越高,表明被调查对象对教育扶贫政策的满意度越高。

2.自变量

家庭资本和政治信任是本研究的核心自变量。根据前文对家庭资本的理论回顾,家庭资本分为经济资本、社会资本和人力资本。结合“百村观察”调查问卷,将家庭资本操作化为家庭年收入、教育支出一正一反两个变量。在统计分析时,将家庭年收入由连续变量转换为五分类有序变量;家庭教育支出为农民培训费、学生学费、生活费、学杂费和住宿费及其他教育开支的总和,保留为连续变量。家庭社会资本以社会交往对象来表征,筛选出的指标为“经常打交道的人群”。家庭人力资本操作化为教育水平、健康状况和家庭规模。其中,教育水平为五分变量,由教育年限转换而来;健康状况为五分变量;家庭规模由家庭类型进行测量并保留为连续变量。

基于政治信任对历史可靠性和未来预期评价的界定,本研究拟采用“主体信任”、“机制信任”、“成效信任”和“预期信任”四个测量指标进行表征。为便于后续回归分析,统计分析时将调查问卷中四个变量赋值设置进行反向转化。

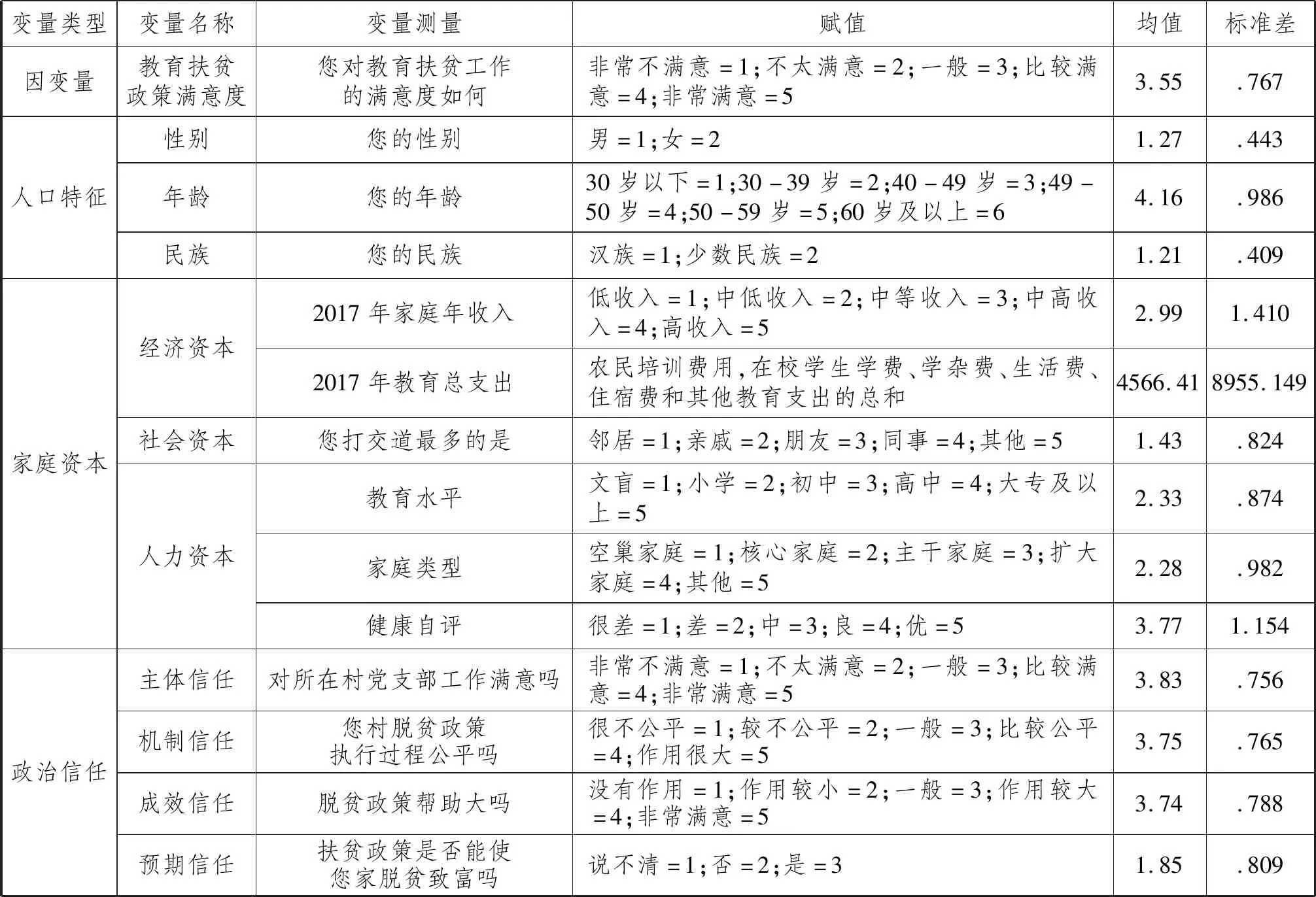

此外,研究还将性别、年龄和民族作为控制变量。其中,年龄由原来的连续变量转换为了五分类有序变量。研究所涉及的所有变量及其赋值如表1所示。

表1.变量定义与赋值

(三)计量模型选择

本文的因变量是贫困人口对教育扶贫政策满意度评价,是一个有序多分类变量,因变量主要是以有序多分类变量和无序多分类变量为主的离散变量,适合使用最优尺度回归模型进行分析。最优尺度回归分析是专门针对突破分类变量对分析模型选择的限制,解决在统计建模时如何对分类变量不同取值进行量化处理的问题,能够准确地反映分类变量不同取值的距离。其基本思想是基于希望拟合的模型框架,分析变量各类别对因变量影响的强弱变化情况,在保证各自变量间的联系为线性的前提下,通过一定的方法进行反复迭代,为原始分类变量找到一个最佳的量化评分,用这个评分代替原始变量进行后续的分析,并拟合出最佳回归方程。[注]张文彤、钟云飞《IBM SPSS数据分析与挖掘实战案例精粹》,北京:清华大学出版社,2013年,第209-214页。最优尺度分析所得出的结果中,各变量系数是标准化系数。最优尺度回归模型的一般形式如下:

其中,Y为标准化后的教育扶贫政策满意度,χi为各个自变量,n为自变量的个数,βi为自变量的标准化回归系数,ε为随机误差项。

四 贫困人口对教育扶贫政策满意度现状及影响因素分析

(一)贫困人口对教育扶贫政策的满意度

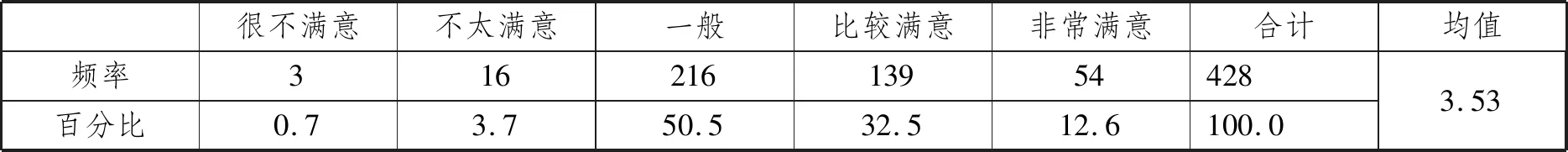

对贫困人口教育扶贫政策满意度进行描述统计分析,结果如表2所示。当前,贫困人口对教育扶贫政策的满意度处于中等水平。一方面,教育扶贫政策满意度评价不低。仅有4.4%的贫困人口对教育扶贫政策持否定态度,且教育扶贫政策满意度均值为3.53,大于中间值2.50,说明教育扶贫政策的持续推进取得了一定成效,获得了贫困地区和贫困人口一定程度的支持和认可;另一方面,教育扶贫政策还有待进一步提升,贫困人口对教育扶贫政策持明确肯定态度的比例为45.1%,不足50.0%,持“一般”评价的比例达50.5%,表明有相当一部分贫困人口因认知不足或需求未得到满足而对教育扶贫政策持保守态度。其原因是多方面的,贫困人口自身的人口特征因素和家庭因素,以及该群体对政府、政策、制度等方面的信任因素,共同影响了贫困人口对教育扶贫政策的满意度评价。

表2.样本贫困人口教育扶贫政策满意度现状

(二)家庭资本、政治信任与教育扶贫政策满意度的影响分析

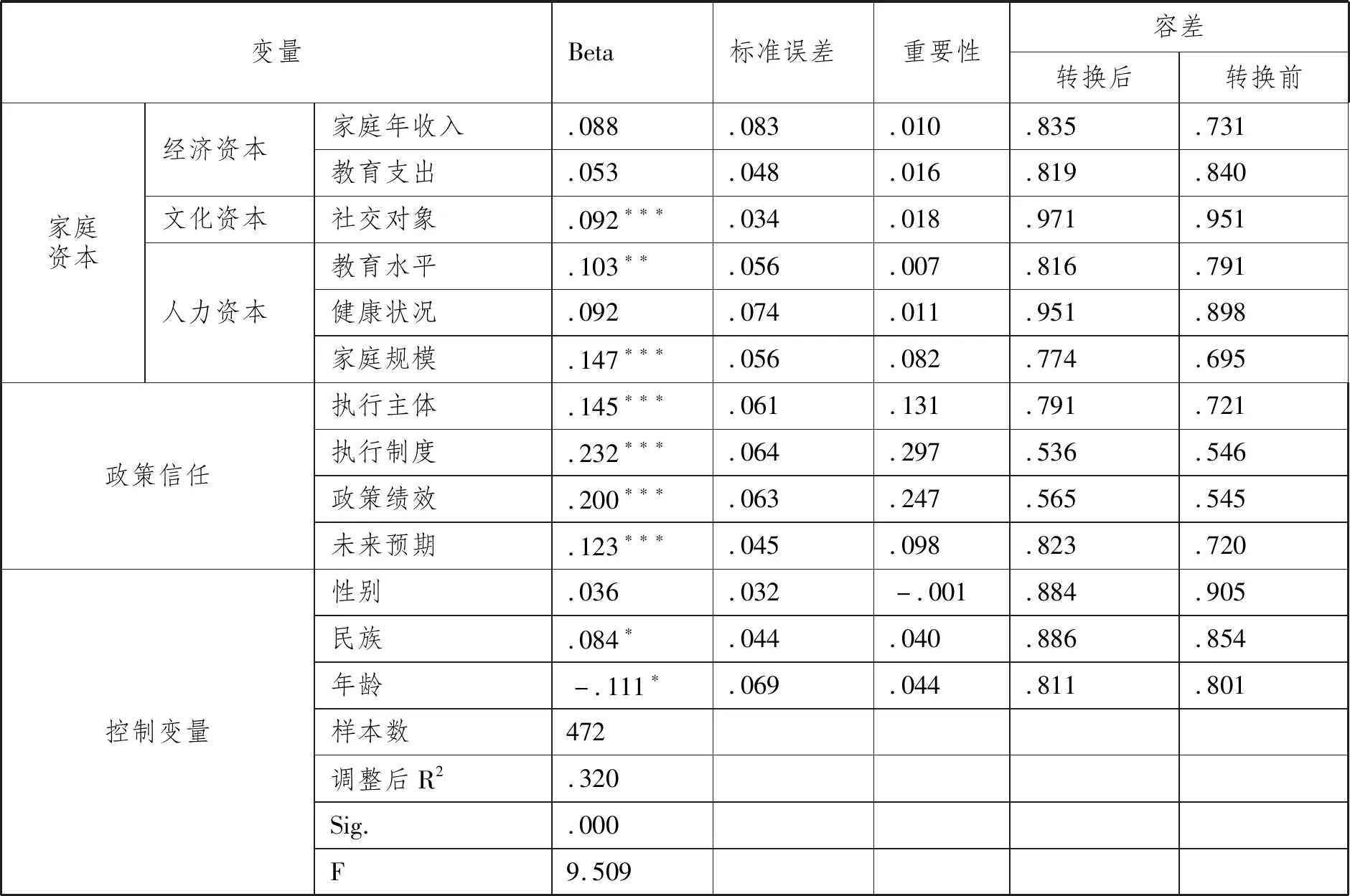

本文利用SPSS20.0分析软件,将人口特征、家庭资本和政治信任各变量纳入最优尺度回归分析模型,得出结果如表3所示。首先,回归模型ANOVA分析结果中F=9.509,P值趋近于0,小于显著性水平临界值0.05,说明该回归模型具有统计学意义;其次,调整后R2等于0.320,模型对变量总变异的解释能力为32.0%,说明所建立模型整体拟合效果较好;再次,各自变量转换前和转换后的容差值均大于0.1,表明自变量通过多重共线性检验,各自变量之间没有明显的共线性。

表3.教育扶贫政策满意度影响因素的最优尺度回归分析结果

注:(1)***、**、*表示自变量对因变量的影响分别在1%、5%、10%水平上显著;(2)对样本中的缺失数据,纳入回归模型之前进行了缺失值分析并进行了合理替换处理。

从表3的模型分析结果来看,人口特征、家庭资本和政治信任对教育扶贫政策满意度均表现出不同程度的显著影响。从各自变量在模型中的重要程度来看,重要性数值越大,表明变量对教育扶贫政策满意度的预测越重要。模型分析结果显示:政治信任变量在模型中的重要性最大,其对教育扶贫政策满意度具有较高的预测作用,所占比例为77.3%;其次是家庭资本变量,其对教育扶贫政策满意度的预测作用占比为14.4%;重要性最低的是人口特征变量,其对教育扶贫政策满意度的预测作用十分有限,仅为8.3%。

首先,家庭资本对教育扶贫政策满意度具有一定程度影响。第一,家庭年收入和家庭教育支出的sig.值大于0.1,表明家庭经济资本对贫困人口教育扶贫政策满意度不具有显著影响。假设H1.1未得到验证。第二,社会交往对象对教育扶贫政策满意度的影响在1%的水平上显著,且回归系数为正,说明家庭社会资本对贫困人口教育扶贫政策满意度具有显著正向影响,即随着社会交往对象由近及远,教育扶贫政策满意度相应表现为由低及高。一般来说,拥有社会关系网络越大的家庭往往能够获得更多的政策认知途径,越有可能采取主动参与行为并获得更多的教育扶贫资源和补贴,进而影响其对教育扶贫政策做出较高评价。假设H1.2得到验证。第三,人力资本变量中的教育水平与家庭规模分别在5%和1%水平上显著影响教育扶贫政策满意度,且回归系数均为正,说明教育水平越高、家庭人口数越多的贫困人口对教育扶贫政策的满意度越高。不难理解,较高教育水平的家庭,其对政策认知和接受能力也更高,从而促使其对教育扶贫政策作出较高评价的可能性相应提升。家庭规模越大的贫困人口对包含基础教育、职业教育、高等教育和技能培训在内的资源需求也随之增强,因而倾向于对教育扶贫政策作出肯定评价。而健康变量的sig.值大于0.1,表明健康对教育扶贫政策满意度不具有显著性影响。假设H1.3得到部分验证。

其次,政策信任因素对教育扶贫政策满意度的影响。在政策信任变量中,主体信任、机制信任、成效信任及预期信任均在1%水平上,对教育扶贫政策满意度显著,且回归系数均为正,说明贫困人口对政策执行主体越信任、对执行公平越认同、对执行成效越满意、对未来预期越积极,越可能促使其对教育扶贫政策做出肯定评价。也就是说,政治信任越高,贫困人口教育扶贫政策满意度也越高。由此,假设H2得到验证。

最后,在控制变量中,民族和年龄变量对教育扶贫政策满意度具有显著影响,而性别变量均对教育扶贫满意度不具有显著影响。具体来看,民族对教育扶贫政策满意度显著,回归系数为正,说明相对汉族而言,少数民族贫困人口对教育扶贫政策满意度更高。可能原因是,少数民族地区因地处偏远、自然环境恶劣、经济发展滞后,成为我国实施教育扶贫政策的重点关注对象,大量教育扶贫资金、项目、举措向该地区贫困人口倾斜投入。年龄对教育扶贫政策显著,但回归系数为负,表明年龄与教育扶贫政策满意度成反比,即教育扶贫政策满意度不会随年龄增大而上升。此结论与以往研究结果有所出入,普遍观点认为,年龄越大越容易满足,对公共政策更倾向做出积极评价。该结果的可能原因是,教育扶贫的直接受众主要是中年群体和青少年群体,老年群体并非是该政策的直接受益群体。此外,性别变量对教育扶贫政策不具有统计学显著意义。

五 研究结论与启示

本文利用2018年“百村观察”教育扶贫数据,运用最优尺度回归分析对贫困人口教育扶贫政策满意度评价及其主要影响因素进行了实证研究。研究结果表明:第一,贫困人口对教育扶贫政策的满意度评价处于中等水平,教育扶贫政策效果还有待进一步提升;第二,家庭经济资本对教育政策满意度不具有显著影响,贫困人口对教育扶贫政策满意度评价并非主要源于经济因素,而是他们对政策的认知、认同以及参与过程中获得教育资源的能力;第三,社会资本对教育扶贫政策满意度具有显著提升作用,贫困人口社会交往网络越大,其获取政策信息和政策资源的可能性越大,对教育扶贫政策的评价越高;第四,人力资本中教育水平与家庭规模对教育扶贫政策满意度具有促进作用,教育水平越高、人口数量越多对教育扶贫政策的满意度越高;第五,政治信任对教育扶贫政策满意度具有尤为显著的积极作用,主体信任、机制信任、绩效信任和预期信任越高,贫困人口越倾向于对教育扶贫政策做出满意度评价;第六,人口特征对教育扶贫政策满意度的预测作用十分有限,教育扶贫政策满意度主要受家庭资本和政治信任的影响。综上所述,贫困人口“知不知道教育扶贫政策”、“会不会用教育扶贫政策”和“想不想用教育扶贫政策”,直接影响到其对教育扶贫政策的满意评价及实际参与,进而关系到教育扶贫政策在农村社会的有效落实。

上述研究发现,具有重要的政策意义。

第一,创新教育扶贫政策宣传形式,提高贫困人口教育扶贫政策知晓程度。贫困人口对教育扶贫政策的认知度,是其主动寻求政策帮助并作出较高评价的前提,这就启发我们通过加大教育扶贫政策宣讲和解读的力度,减少对教育扶贫政策认知误差所带来的负面效应。既有的政策宣传形式不够贴近农村实际,需要借助村庄社交网络和熟人社会基础,创新宣传形式。鼓励享受过教育扶贫政策的高中生、大学生在假期开展教育扶贫政策宣传实践,以自身政策享受经历向贫困人口宣传教育扶贫政策;组织开展教育脱贫先进个人评选活动,挖掘教育脱贫工作中涌现的典型先进个人、家庭,让教育脱贫故事走进千家万户,引导贫困人口积极参与教育扶贫政策。

第二,优化配置教育帮扶资源,增强教育扶贫政策的精准性和有效性。针对不同家庭资本的贫困户对教育扶贫政策的不同需求,精准分类、精准施策,避免出现资源供给过于分散、供给与需求不匹配等问题。一方面,聚焦家庭资本较弱的建档立卡贫困户所处的具体教育困境,努力把握贫困群体内部多样化的教育诉求;另一方面,在对象识别精准化的基础上,采取针对性措施分类提供教育扶贫资源与服务,与此同时还应兼顾贫困户的接受能力,采取更加接地气的教育帮扶形式,以期增强建档立卡贫困户的教育获得感。

第三,规范农村基层组织运行,提升贫困人口教育扶贫政策参与意愿。农村基层组织能否规范有序运行,直接关系到国家对农村各项方针政策有效落实。将贫困人口与基层组织的信任关系作为教育精准扶贫工作的突破口,以此激发贫困人口对教育扶贫政策的认同、信任和主动参与。基层组织在执行和落实国家各项方针政策时,要做到公开透明、客观公正,在各个流程中都要确保民主决策、民主管理和民主监督,以规范有序的基层组织获取群众的信任,进而提高群众参与教育扶贫政策的满意度及参与水平。