会昌毁佛时期南方地区的佛教信仰与实践

2019-07-22陈俊雯

陈俊雯

一、前 言

佛教自西汉末年入华,经历汉魏以来数百年之发展,到了隋唐时期勃然兴盛,北朝国家统制佛教的传统亦被继承并因南北统一而适用于全境。然而隋唐佛教极盛之趋势于唐武宗即位后发生了转变。唐武宗在位时期相继颁发打压佛教的政令,并于会昌五年实行全面彻底的毁佛政策。佛教遭遇的这场法难被后世称为“会昌毁佛”,历来学界对会昌毁佛颇多研究,然综观所论,这些研究多侧重于从毁佛的背景原因、意义影响进行剖析探究①相关著述有:汤用彤:«隋唐佛教史稿»,中华书局1982年版,第40~51页;中村元:«中国佛教发展史»,天华出版事业股份有限公司1984年版,第373~374页,作者认为武宗毁佛除了与异族入侵和藩镇叛乱所导致的异常心理有关外,更重要的原因是武宗个人对道教信仰的偏爱导致了佛道对抗的失衡;张国刚:«佛学与隋唐社会»,河北人民出版社2002年版,第162~168页,作者认为会昌时期佛教遭遇毁废有经济、政治、文化、宗教四层原因,尤其是统治者的态度决定了佛教的变迁;龚国强:«隋唐长安城佛寺研究»,文物出版社2006年版,作者对会昌毁佛前后长安城的佛事活动和寺院保留情况有一定整理;刘淑芬:«中古的佛教与社会»,上海古籍出版社2008年版,第66~67页,作者认为会昌毁佛有政治、经济方面的因素,也有宗教上的因素,其中政治和宗教因素是纠合在一起的;芮沃寿:«中国历史中的佛教»,常蕾译,北京大学出版社2009年版,第84页,作者认为会昌年间毁佛政策和行动的基础是佛教的外来背景以及佛教界内部的经济腐败,并且这一时期在精英阶层中本土的儒家传统开始复兴;斯坦利•威斯坦因:«唐代佛教»,张煜译,上海古籍出版社2010年版,第126~149页,作者认为武宗实行毁佛政策不仅是出于政治与经济原因,还与他信奉道教以及长期以来佛道之间的矛盾有关,等等。,关注视角多偏向于政治史方面,更多的是从主导者——国家的角度出发,探究决策者实行毁佛政策的动机,毁佛活动对国家政治、经济、社会的宏观影响,较少关注毁佛政策执行的细节以及经历这场毁佛活动的当事者的心态和反应。不过值得注意的是,中国台湾学者黄运喜的专著«会昌法难研究——以佛教为中心»依据史传、佛教文献等史料记载细致全面地论述了会昌法难发生的宗教背景时代背景以及法难始末,呈现僧侣、寺院在法难中的境况并从佛教的社会功能、宗派、义理等方面分析法难影响。②黄运喜:«会昌法难研究——以佛教为中心»,花木兰文化出版社2011年版。尽管这本著作侧重于从中国佛教发展进程的角度考察会昌毁佛,但其中对于毁佛期间佛教徒和佛寺境况的整理值得参考,基于此,本文试图以南方地区为范围,利用僧传、经幢、地方志等材料,梳理唐武宗朝陆续颁发的佛教政策,考察经历会昌毁佛的僧俗面临的具体形势以及对此做出的选择和实践,并借此管窥中晚唐时期南方地区的佛教信仰图景。

二、唐武宗朝的毁佛政策

唐武宗于开成五年(840)即位后,朝廷官方的佛教政策逐渐收紧,并于会昌五年(845)下达了堪称“毁佛”程度的敕令。现以会昌五年为界,简略梳理武宗朝佛教政策之内容,以便观察朝廷抑佛的具体范围和措施之变化。

(一)唐武宗朝前期对佛教的打压和整顿

9世纪中期,武宗面临的社会现实是,佛教已经体制化并且形成了一个庞大的由僧尼构成的特权阶层。僧尼是专职修行佛法的人群,不事生产,按照戒律,寺院僧众可以拥有世俗财产,接受信众布施的资产,钱物谷斗庄园这类常住①常住:厨房和仓库、寺院及建筑、各种物品、鲜花和水果、树木和森林、田园、奴仆和牲畜等。见[法]谢和耐:«中国5—10世纪的寺院经济»,耿昇译,上海古籍出版社2004年版,第88页。物属于寺院的共同财产,不可在僧侣间分配。但实际上,很多僧人都会侵吞挪用常住物,«佛祖统纪»记载的许多沙门私吞寺产遭到报应的感化故事可以印证。②志磐撰,释道法校注:«佛祖统纪校注»卷39,上海古籍出版社2012年版,第369页。僧尼的灰色资产规模庞大,若能收归官有,又是一笔巨额收入。

自会昌二年(842)三月初三李德裕呈递条流僧尼奏疏开始,武宗颁布了数条清理佛教僧徒的政策。③“天下所有僧尼解烧炼咒术禁气、背军身上杖痕鸟文、杂工巧,曾犯淫养妻不修戒行者,并勒还俗。”见白化文、李鼎霞、许德楠校注:«入唐求法巡礼行记校注»卷3,花山文艺出版社1992年版,第397、408页。至会昌四年(844),武宗下令“毁拆天下山房兰若、普通佛堂、义井、村邑斋堂等:未满二百间、不入寺额者。其僧尼等尽勒还俗,充入色役”①白化文、李鼎霞、许德楠校注:«入唐求法巡礼行记校注»卷4,花山文艺出版社1992年版,第445页。。给寺赐额可以区别寺院是否合法,控制佛寺数量。②张弓:«汉唐佛寺文化史»,社会科学出版社1997年版,第221~242页。按照这种标准拆毁佛寺,既能够破坏僧尼的传教据点让僧尼无处安身,又回收了大量佛教地产,从物质、精神两方面限制了佛教影响。十月,武宗颁布了拆毁工作的具体安排:拆毁全国小寺,经书、佛像搬入大寺,钟由道观收管。被废除的小寺里的资深僧人由大寺收留,行止不依戒律的僧人无论年龄大小一律还俗。③白化文、李鼎霞、许德楠校注:«入唐求法巡礼行记校注»卷4,花山文艺出版社1992年版,第454页。

由是可见,唐武宗朝前期针对佛教的政策整体趋势是逐渐扩大对僧人的整顿范围,从清理不合格僧人到以不合法寺院为单位批量条流僧尼,回收寺产。

(二)会昌五年的毁佛政策

会昌五年(845)正月,武宗颁布«加尊号后郊天赦文»大赦天下,僧人不在此列④董诰:«全唐文»卷78«加尊号后郊天赦文»,中华书局1983年版,第819~820页。,条流僧尼的诏令继续执行。赦文规定各道每年年终要上报僧尼的具体人数、死亡及还俗情况。不过,对于南方数州,武宗允许拆毁工作的进度稍缓,但他特意强调不管年龄和户籍,长吏要仔细挑拣出品行不端的僧人澄汰之。“如闻两浙、宣、鄂、潭、洪、福、三川等道,缘地稍僻,姑务宽容。僧尼之中,尚多逾滥,委长吏更加拣。其有年少无戒行者。虽先在保内亦须沙汰。”⑤李昉:«文苑英华»卷429,中华书局1966年版,第2174~2175页。

会昌五年(845)的春季,武宗下达了按照年龄标准条流僧尼的敕令,“天下僧尼五十已下尽勒还俗,递归本贯讫。后有敕云:天下僧尼五十已上、无祠部牒者,尽勒还俗,递归本贯;有祠部牒者,委当州县磨勘,差殊者,尽勒还俗,递归本贯。城中僧尼,委功德使准此例条流者。中书门下准敕,牒诸道讫”①白化文、李鼎霞、许德楠校注:«入唐求法巡礼行记校注»,花山文艺出版社1992年版,第461~462页。。与此前的条流僧尼令相比,此令牵涉了全国绝大多数普通僧尼。按照年龄标准大规模复僧为民,显示出武宗制定政策时的急切粗暴。

会昌五年(845)七月,为了避免寺院再次吸纳僧徒,武宗严格限定了境内各地的寺院数量和寺院可容纳僧人的数目,并要求拆毁规定数目之外的佛寺:

中书门下条疏闻奏:“据令式,诸上州国忌日官吏行香于寺,其上州望各留寺一所,有列圣尊容,便令移于寺内;其下州寺并废。其上都、东都两街请留十寺,寺僧十人。”敕曰:“上州合留寺,工作精妙者留之;如破落,亦宜废毁。其合行香日,官吏宜于道观。其上都、下都每街留寺两所,寺留僧三十人。上都左街留慈恩、荐福,右街留西明、庄严。”②刘昫:«旧唐书»卷18上,中华书局1975年版,第605页。

八月,武宗在诏书中总结了毁除佛寺,条流僧尼以来的成果。③«资治通鉴»卷248,唐武宗会昌五年八月壬午,“凡天下所毁寺四千六百余区,归俗僧尼二十六万五百人,大秦穆护、祆僧二千余人,毁招提、兰若四万余区。收良田数千万顷,奴婢十五万人。所留僧皆隶主客,不隶祠部”(中华书局1956年版,第8019页)。绝大多数寺院僧人遵从拆寺令还俗为普通纳税百姓,唐朝境内佛教僧徒和寺院骤减。幸而毁佛政策执行的时间十分短暂,随着会昌六年(846)武宗之死,宣宗即位后下令在京城重建佛寺,毁佛活动宣告终结。④刘昫:«旧唐书»卷18下,中华书局1975年版,第615页。又见徐松:«唐两京城坊考»,中华书局1985年版,第68页。

如上所述,唐武宗的毁佛政策主要从拆毁寺院和强制僧人还俗两方面重创佛教势力,所有寺院和僧人都成为甄选对象。在这样紧张严峻的宗教局势下,身处该社会环境中的各群体反应十分值得关注,但传统的历史叙述往往忽略了他们作为当事人的信仰取舍和实践应对,下面笔者将借助相关材料梳理分析各群体对武宗实施毁佛政策的反应和态度。

三、南方地区僧俗的反应

(一)政府官员的反应

政府官员食君之禄,忠君之事,面对毁佛政策首选必定是履行职责,但他们个人的价值取向及信仰偏好会影响具体的操作过程。毁佛政策颁布后,按照法令,京城只能保留四座佛寺①刘昫:«旧唐书»卷18下,中华书局1975年版,第615页。,可谓形势严峻,但仍有官员将废寺壁画收于家中,“会昌中(寺观画壁)多毁折,今亦具载,亦有好事收得画壁在人家者”②张彦远:«历代名画记»,«记两京外州寺观画壁»,上海人民美术出版社1964年版,第60页。。身处中央政府政令所出的政治核心区的官员存在私下违背政策的行为,而本文所关注的南方地区的政府官员在实施毁佛政策过程中同样存在与政策要求有偏差的现象。由«太平广记»所录,“会昌毁寺时,分遣御史检天下所废寺,及收录金银佛像。有苏监察者,巡检两街诸寺,见银佛一尺以下者,多袖之而归,人谓之‘苏扛佛’”③李昉:«太平广记»卷174,中华书局1961年版,第1291页。,这则轶闻可知,在各地执行毁佛政策的官员有中央分遣到各地的御史。在官僚体系中的各成员由于其特定的角色和位置,在具体执行中央统一性政策时的处理权限是宽泛灵活的。南方地区的官员在管辖范围内对毁佛政策的执行力度会直接影响各地佛寺在这场禁毁运动中的存废,故在此借助考察毁佛时期佛寺的留存情况以了解当地官员对佛教人士与佛教信仰的态度。

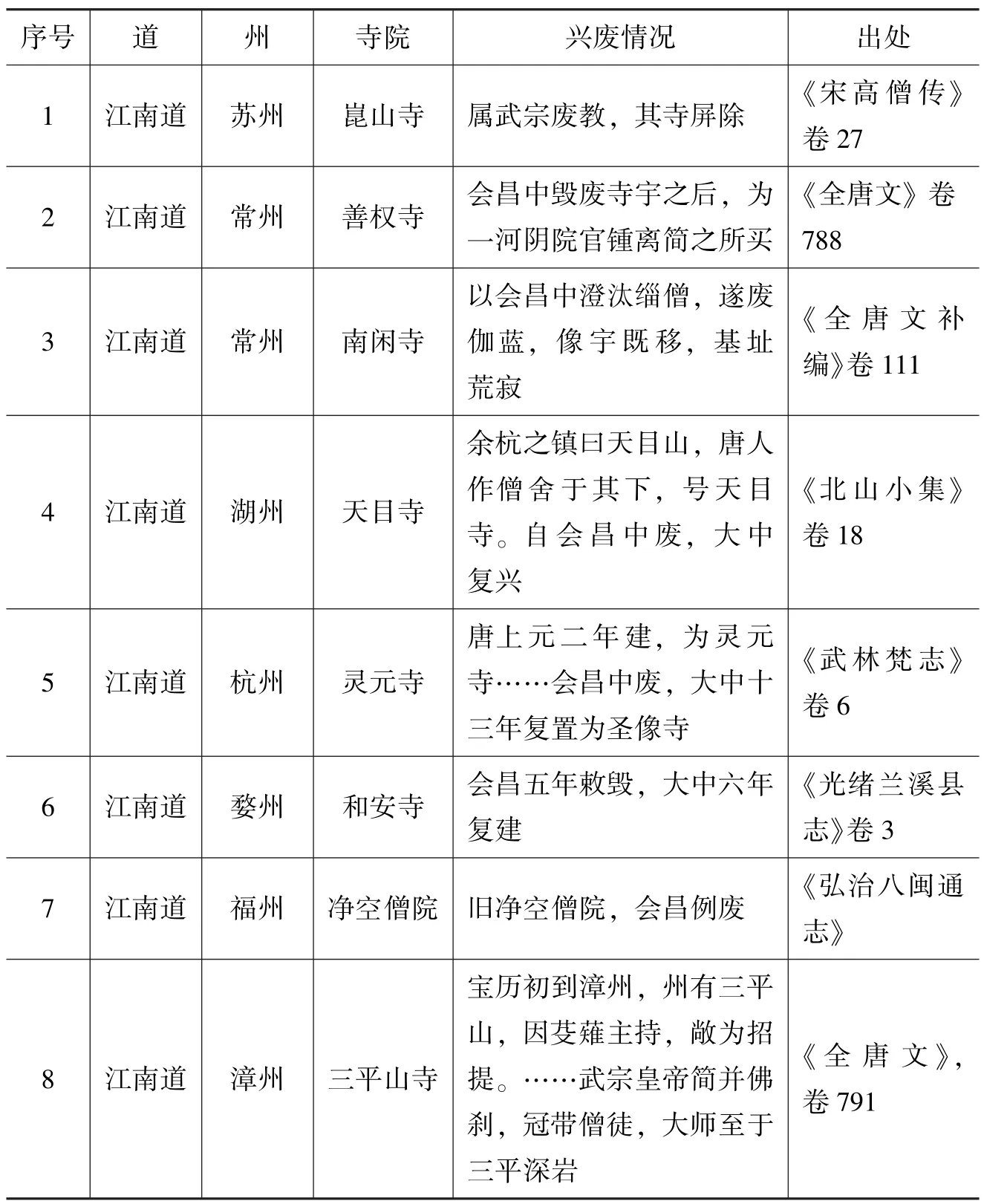

黄运喜先生在«会昌法难研究——以佛教为中心»中“各地区废寺经像的破坏”一节根据佛寺志、金石文献等资料按照现代行政区划将会昌毁佛期间各地废寺情况进行了整理统计。①黄运喜:«会昌法难研究——以佛教为中心»,花木兰文艺出版社2011年版,第64~72页。今检核原统计,笔者发现尚有以下数条可资补充,分栏列表如下(见表一)。

表一

续表

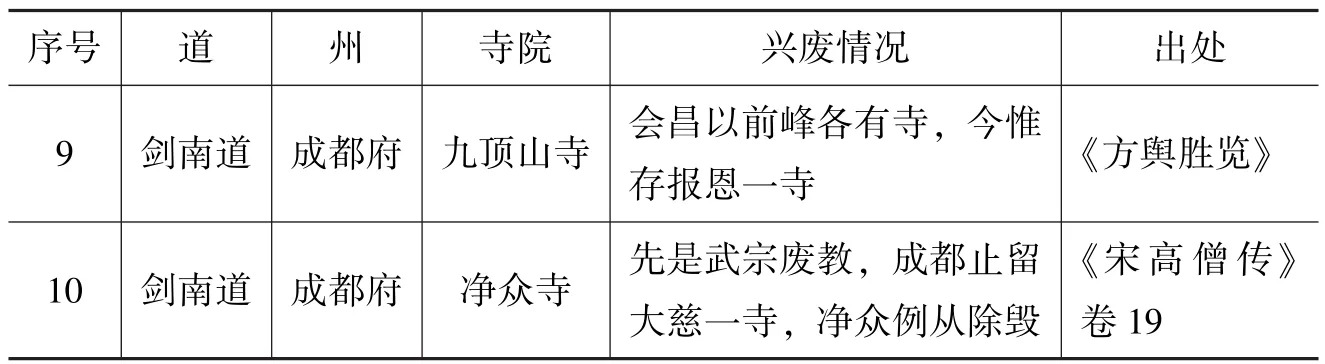

现根据«新唐书•地理志»将表一与黄运喜先生所统计废寺情况进行整合,可知南方部分地区文献可见寺院毁废数目如下(见表二)。

表二 会昌毁佛时期文献所见寺院废毁数目

续表

通过表二我们可以很直观地发现会昌毁佛时期常州、苏州、湖州、杭州、越州、台州、福州的废寺数量十分突出。其中福州只有官寺开元寺保留,“会昌中汰天下寺,州存一,即是也”①梁克家:«淳熙三山志»卷33,海风出版社2000年版,第514页。。开元寺的前身是大云寺,“天授元年十月二十九日,两京及天下诸州各置大云寺一所。至开元二十六年六月一日,并改为开元寺”②«唐会要»卷48,中华书局1955年版,第850页。。开元寺的设立原则是两京及诸州各一所,而武宗拆寺令规定“天下所谓节度观察同、华、汝三十四治所,得留一寺,僧准西京数,其他刺史州不得有寺”③董诰:«全唐文»卷753«杭州新造南亭子记»,中华书局1983年版,第7809~7811页。,那么其他严格遵循法令执行毁佛政策的州府治所很有可能像福州一样,只保留当地的开元官寺。聂顺新认为开元寺处于地方诸州寺院体系的核心地位,承担着国忌行香的官寺功能,所以各地官员在实际执行会昌五年七月所颁布的上州以上诸州保留寺一所充国忌日行香的敕旨时,应当会优先保留开元寺④«唐会要»卷48,中华书局1955年版,第853页。,根据他的整理研究可知除了福州之外,扬州、越州、洪州、黔州的开元寺在毁佛期间得以保留⑤聂顺新:«会昌毁佛前后唐代地方州府佛教官寺的分布与变迁»,«中国历史地理论丛»2018年第4期,第95~104页。。

毁佛政策执行的具体情况还可通过会昌五年的几则奏疏进行了解。会昌五年四月,中书门下上奏:“天下诸寺奴婢,江淮人数至多,其间有寺已破废,全无僧众,奴婢既无衣食,皆自营生。或闻洪潭管内,人数倍一千人以下,五百人以上处。计必不少。”①«唐会要»卷86,中华书局1955年版,第1572页。七月,李德裕在奏疏里反映:“访闻自有还俗僧以来。江西劫杀。比常年尤甚。自上元至宣池地界。商旅绝行。缘所在长吏。掩闭道路。颇甚怨嗟”②董诰:«全唐文»卷704«请淮南等五道置游奕船状»,中华书局1983年版,第7224页。,并建议建造、组织游奕船在淮南、池州、浙西、宣州、江西、鄂州各处巡视,搜捕贼盗③董诰:«全唐文»卷704«请淮南等五道置游奕船状»,中华书局1983年版,第7224页。。八月,政府还在针对奴婢被隐匿的问题颁布政令。④«唐会要»卷86,中华书局1955年版,第1572页。这些诏令的频繁程度显示了问题的严重性。洪州、潭州、淮南、池州、浙西、宣州、江西、鄂州等地遭受严重的流民盗贼问题很大一部分原因是这些地区大规模拆毁佛寺,导致大量寺院奴婢和僧尼失去了既有的生存环境和社会身份,而且官府并没有准备好相应的安置措施,所以才会出现地方豪强私占寺院奴婢、僧人沦为草寇的情况。

朝廷下达的拆毁佛寺的政令要求“中书又奏,天下废寺,铜像、钟磬委盐铁使铸钱,其铁像委本州铸为农器,金、银、石等像销付度支”⑤刘昫:«旧唐书»卷18上,中华书局1975年版,第605页。。“永平监官李郁彦请以铜像、钟、磬、炉、铎皆归巡院,州县铜益多矣。盐铁使以工有常力,不足以加铸,许诸道观察使皆得置钱坊”⑥欧阳修:«新唐书»卷54,中华书局1976年版,第1390~1391页。,因此拆除佛寺所收缴的金属制品,交由寺院所属各道的观察使所设置的钱坊用以铸钱,“淮南节度使李绅请天下以州名铸钱,京师为京钱,大小径寸,如开元通宝,交易禁用旧钱”⑦欧阳修:«新唐书»卷54,中华书局1976年版,第1391页。,可知会昌年间开元通宝的背字代表着铸造该钱币的州府名,目前可见的开元通宝背字所反映出的南方州府有桂州、潭州、广州、福州、越州、洪州、润州、鄂州、梓州、襄州、宣州⑧张天胤:«唐代会昌时期铸币及钱坊研究»,«中国钱币»2019年第1期,第35~42页。,说明以上数州存在拆除佛寺收缴铜像、钟磬以铸币的情况。

具有崇佛盛名的裴休①孙光宪:«北梦琐言»卷6,中华书局2002年版,第122页。又见«册府元龟»卷927,总录部佞佛条,“家世奉佛。休尤深于释典,太原凤翔近名山,多僧寺,视事之隙,游践山林,与僧讲求佛理。中年后,不食荤血,常斋戒,屏嗜欲;香炉贝典,不离斋中;咏各赞呗,以为法乐”(凤凰出版社2006年版,第10749页)。在毁佛政策实施时担任潭州刺史、湖南观察使。②郁贤皓:«唐刺史考全编»卷166,安徽大学出版社2000年版,第2423页。根据大中八年李节所记:

会昌季年,武宗大剪释氏。巾其徒且数万之民,隶具其居,容貌于土木者沉诸水,言论于纸素者烈诸火。分命御史,乘驿走天下,察敢隐匿者罪之。由是天下名祠珍宇,毁彻如扫。天子(唐宣宗)建号之初,雪释氏之不可废也,诏徐复之。而自湖以南,远人畏法,不能酌朝廷之体。前时焚撤书像,殆无遗者。③志磐:«佛祖统纪校注»卷43,上海古籍出版社2012年版,第995页。计有功:«唐诗纪事校笺»,中华书局2007年版,第2025~2026页。又见董诰:«全唐文»卷788«饯潭州疏言禅师诣太原求藏经诗序»,中华书局1983年版,第8250页。

湖南地区对毁佛政策没有应付敷衍,大量经书佛像被销毁,以至于宣宗即位恢复佛法时,潭州道林寺僧人疏言要远赴太原求大藏经。④“潭州岳麓寺沙门疏言往太原求大藏经,河东节度使司空卢钧、副使韦宙,以经施之。”见志磐:«佛祖统纪校注»卷43,上海古籍出版社2012年版,第995页。“岳麓寺”应是指道林寺建于岳麓山。可见,裴休在湖南任职期间并没有因个人信仰而对毁佛政策阳奉阴违。

在润州地区,由李德裕在宝历年间(825—827)建造的甘露寺在这场佛难中幸存并成为其他寺院珍贵壁画最后的庇护所。⑤卢宪:«嘉定镇江志»卷8,江苏古籍出版社1988年版,第197页。

先是宰相李德裕镇浙西,创立甘露寺,唯甘露不毁。取管内诸寺画壁置于寺内,大约有:顾恺之画«维摩诘»在大殿外西壁。戴安道«文殊»在大殿外西壁。陆探微«菩萨»在殿后面。谢灵运«菩萨»六壁在天王堂外壁。张僧繇«神»在禅院三圣堂外壁。张僧繇«菩萨»十壁在大殿两头。张僧繇«菩萨»并«神»在文殊堂外壁。展子虔«菩萨»两壁在大殿外。韩幹«行道僧»四壁在文殊堂内。陆曜«行道僧»四壁在文殊堂内前面。唐湊«十善十恶»在三门外两头。吴道子«僧»二躯在释迦道外壁。吴道子«鬼神»在僧迦和尚南外壁。王陁子«须弥山海水»在僧伽和尚外壁。①张彦远:«历代名画记»,上海人民美术出版社1964年版,第74~75页。

这样大批量地转移佛寺壁画很可能是在当地官员的默许下才得以进行。其中顾恺之«维摩诘»和戴安道«文殊»塑像本属于建于东晋的瓦棺寺,据«韵语阳秋»所载:“唐会昌中杜牧尝寄瓦棺维摩摹本于陈颖,张彦远刻于郡斋”②葛立方:«韵语阳秋»卷14,上海古籍出版社1984年版,第187页。,可见这些佛教题材塑像的艺术价值是很受士人官僚重视的。而甘露寺不在各州允许保留的官寺范围却能够幸存并庇护当地其余诸寺佛教题材的壁画,可能是官员在执行拆寺令时考虑到建寺者为当时武宗重臣李德裕而有意通融之故。而在剑南道成都府的佛教壁画遭遇则不同,静德精舍和福圣寺被拆毁时,当地官府任由薛稷、展子虔所作壁画陷于废墟。③郭若虚«图画见闻志»卷5,“又成都静德精舍有薛稷画杂人物鸟兽二壁,有胡氏嗜古好奇,惜少保之迹将废,乃募壮夫操斤,力剟于颓坌之际,得像首三十七。马八蹄”,“又于福圣寺得展子虔天乐部二十五身,悉陷于屋壁,号宝墨亭。司门外郎郭图作记”(上海人民美术出版社1963年版,第133页)。

巴蜀地区毁佛政策的执行力度似乎是南方最严格的。成都府严格遵循法令,只保留了大慈寺,“先是武宗废教,成都止留大慈一寺,净众例从除毁。其寺巨钟乃移入大慈矣”④赞宁:«宋高僧传»卷19«唐成都净众寺无相传»,上海古籍出版社2014年版,第446页。。会昌三年(843)德阳日入宫劝谏不被采纳的知玄当时归隐巴岷深山,但到了会昌五年由于搜检僧人越来越严格,“方扁舟入湖湘间,时杨给事汉公廉问桂岭,延止开元佛寺”①赞宁:«宋高僧传»卷6«唐彭州丹景山知玄传十三»,上海古籍出版社2014年版,第18页。。可见当时桂岭地区僧人生存的政治环境相对宽松。同样受毁佛政策影响较小的还有建州,会昌年间尚有新建寺院。②黄仲昭:«弘治八闽通志»卷78,书目文献出版社1988年版,第1105~1107页。

其时正处在池州刺史任上的杜牧,他对佛教塑像的关切是与佛教剥离开的。在他所作«杭州新造南亭子记»记录了会昌末年杭州刺史李播用拆除的佛寺的建筑材料在杭州建造南亭之事,并感叹道:“予知百数十年后,登南亭者,念仁圣天子之神功,美子烈之旨迹。”③«全唐文»卷753«杭州新造南亭子记»,中华书局1983年版,第7810~7811页。在此文中,他简述佛教在中国境内的发展情况及历史上几位帝王的态度,批判了佛教的功德布施制度,他对僧徒享受普通百姓供养却为鱼肉百姓者卖福消罪,而占据大量财富的情况感到担忧。文中提道:

武宗皇帝始即位,独奋怒曰,穷吾天下,佛也。始去其山台野邑四万所,冠其徒几至十万人,后至会昌五年,始命西京留佛寺四,僧唯十人,东京二寺。天下所谓节度观察,同、华、汝三十四治所得留一寺,僧准西京数,其他刺史州不得有寺。④«全唐文»卷753«杭州新造南亭子记»,中华书局1983年版,第7810页。

武宗大规模清除佛寺,强制僧人还俗,在杜牧看来是颇具魄力的君主整顿佛寺泛滥的局面,澄汰修行不足的伪滥僧人,是于国有益的功业一件。

面对佛寺拥有丰厚寺产、僧侣群体中充斥腐败的投机分子的现象,朝中官员和儒生基本认为应该大力整顿控制,但对于佛教的存在是不排斥的,甚至因为中国境内崇佛传统已久,树立经幢之类具有礼佛性质的仪式已经渗透到不少官员儒士生活中被他们所接受,这些新宗教景观的背后是民众信仰世界的变化:随着佛教深入中国社会,民众的观念和行为也被改造。①魏斌:«南朝佛教与乌伤地方——从四通梁陈碑刻谈起»,«文史»2015年第3期。如令狐就曾于会昌三年(843)十月在湖州归安县天宁寺山门外树立经幢,只是后来在会昌五年拆除佛寺时被毁。②阮元:«两浙金石志»卷3«唐安国寺经幢»,浙江古籍出版社2012年版,第47页。令狐家族有着深厚的佛教信仰背景,其子令狐专曾为比丘尼广惠撰写塔铭③端方:«匋斋臧石记»卷34«唐故都唐安寺外临檀大德比丘尼广惠塔铭并序»,清宣统元年石印本,第353~354页。,并在文中自称弟子。塔铭中述及广惠出身韦氏,门籍清流,为京城唐安寺比丘尼,于大中十年充任外临坛大德。广惠的墓志铭反映出当时唐代社会出身世族的比丘尼取得大德地位并且与官僚世族在佛法上密切交往的现象。

(二)部分士人及知识分子的态度

佛寺是士人经常游览的场所。除了官方规定的慈恩寺题名外④王定保«唐摭言»卷3,“进士题名,自神龙之后,过关宴后,率皆期集于慈恩塔下题名”(中华书局1959年版,第28~29页)。,不少士人会在游历时主动接触佛寺,唐代士人投身于山林寺院间学习者不可胜数⑤严耕望:«唐人习业山林寺院之风尚»,«严耕望史学论文集»,上海古籍出版社2009年版,第886~927页。,可以说唐代的佛寺与其时的社会文化是结合为一体的。如张祜⑥张祜当于贞元八年(792年)至大中八年(854年)在世。见吴在庆:«关于张祜生平及诗歌系年,辨伪的几个问题»,«文学遗产»1985年第4期,第63~69页。关于张祜题咏佛寺可见平野显照著:«唐代文学与佛教»,张桐生译,华宇出版社1984年版,第5页。“性爱山水,多游名寺,如杭之灵隐、天竺,苏之灵岩、楞伽,常之惠山、善权,润之甘露、招隐,往往题咏唱绝”⑦傅璇琮:«唐才子传校笺»卷6,中华书局1995年版,第174页。。会昌毁佛期间灵隐寺、惠山寺、善权寺皆遭废毁,张祜心有不舍。其他士人与其有类似情况者当不在少数。即使是肯定毁佛政策的杜牧对于被迫还俗而生活没有着落的老僧,也是怀有同情之心的。会昌五年(845)秋冬之际,池州刺史任上的杜牧遇一还俗老僧,曾有感而发:“雪发不长寸,秋寒力更微。独寻一径叶,犹挈衲残衣。日暮千峰裹,不知何处归。”①吴在庆:«杜牧集系年校注»,中华书局2008年版,第445页。这正说明了杜牧对毁佛一事认识的复杂性,身为官员的他考虑的是实施毁佛对社稷的益处,但作为诗人他与还俗老僧共情,体会当事人孤苦无依的处境。

唐代士人与僧人的文化交往密切,常以文学作品互酬,甚至时有文人官僚为高僧大德撰写碑铭之事,透过这些文人官僚之笔能够稍许了解他们的态度和取向。会昌毁佛期间卢简求为杭州盐官县海昌院禅门大师齐安于会昌二年(842)所撰写的碑铭塔石遭遇拆毁②董诰:«全唐文»卷733,中华书局1983年版,第7569~7570页。,待寺院恢复重建时他撰写了«禅门大师碑阴记»“班示县道”③董诰:«全唐文»卷733,中华书局1983年版,第7568页。。

现存记载会昌毁佛的材料有很大一部分都与佛教文献有关,考虑到这类文本的宗教性质,真实程度或许难以判断,但它们至少反映了对会昌毁佛的某种普遍看法,才会有被保存流传的价值,并且,由于文本的记录者或创作者的选择,编辑文本时融入了个人的价值判断,通过分析文本的具体内容能够了解它们产生的社会语境和创作者对会昌毁佛的态度。

有这么一个出现在众多高僧经典问答中的问题:“会昌沙汰时,护法善神向什么处去?”④普济:«五灯会元»,中华书局1984年版,第439、683、833页。这个问题的出现说明,尽管武宗允许少数寺院保留,但这场大规模的拆除佛寺,强制僧尼还俗的行动还是对佛教造成重创,被视为佛教史上的一场劫难,只是在佛教幸存之后被解读为考验。

以会昌毁佛时期为背景的文本不少,其中具有代表性的就是感应故事。这类故事有些还融合了灵验因素,放大了其中宗教灵异的成分。«宋高僧传»载:

又武宗将废佛教也,近寺有陆宣者,梦圣者(道鉴)云:受弟子供施年深,今来相别,且归西天去也。宣急命画工图写真帽。至会昌五年,毁拆寺宇,方知告别之意焉。①赞宁:«宋高僧传»卷18«唐齐州灵岩寺道鉴传»,上海古籍出版社2014年版,第419~420页。

故事中的灵岩寺一说在齐州,一说在苏州。②«唐齐州灵岩寺道鉴传»中齐州和苏州两处都出现僧人道鉴化形。道鉴被绘于寺庙庑下壁画中,能够化形与人交往,向信士托梦告别,与后来的武宗毁佛相印证。

同书又载:

会昌三年癸亥岁,武宗为赵归真排毁释门,将欲堙灭教法。有淮南词客刘隐之薄游四明,旅泊之霄,梦中如泛海焉。回顾见塔一所,东度见是淮南西灵寺塔。其塔峻峙,制度校胡太后永宁塔少分耳。其塔第三层,见信(怀信)凭阑与隐之交谈,且曰:“暂送塔过东海,旬日而还。”数日,隐之归扬州,即往谒信。信曰:“记得海上相见时否?”隐之了然省悟。后数日,天火焚塔俱尽,白雨倾澍,旁有草堂,一无所损。③赞宁:«宋高僧传»卷19«唐扬州西灵塔寺怀信传»,上海古籍出版社2014年版,第446页。

淮南西灵寺塔被焚毁殆尽,而旁边草堂完好无损,这样不合常理的情况通过刘隐之梦游寺塔与怀信的交谈,被暗示为是高僧怀信为将寺塔从武宗毁佛的势态中保全下来施法单独移动的结果。故事里寺塔表面已毁,但给人留下一线希望:寺塔矗立东海,终有一日得还。

分析上述文本,我们可以发现它们的共同特征是:时代背景为会昌毁佛时期,以梦为媒介向主人公传递信息,信息内容与佛教有关,文本叙述本身暗含或明示的主人公对佛教的态度基本是友好的。此类文本产生并被流传保留的基础是当时尚有一部分人,包括创作者(至少为士人阶层)和读者(一般民众),认为佛教遭受这样毁灭性的打击是令人同情的。

(三)僧人的反应

遭遇国家层面的强令断绝佛缘,大多数僧人选择了顺从,在政治威权的高压之下求取自保。会昌五年(845)十一月,李德裕上奏反映:“今缘诸道僧尼。尽已还俗。悲田坊无人主领。”①«唐会要»卷48,中华书局1955年版,第863页。«册府元龟»卷314,外戚部谋猷第四,凤凰出版社2006年版,第3553页。«全唐文»卷704«请两京及诸道悲田坊状»,中华书局1983年版,第7224~7225页。悲田坊是唐代社会救济机构②相关研究可参看祁晓庆:«唐代病坊研究综述»,«敦煌学辑刊»2010年第2期,第95~103页。,会昌毁佛前由寺院僧人负责管理。可见毁佛政策执行后还俗的僧尼人数之多、规模之广已使原有的悲田制度难以维持。

还有一些僧人因为难以正面对抗统一性的中央政策,于是选择诉诸隐性的抵抗形式来维护个人追求。江州庐山东林寺有两名僧人将文殊像藏在锦绣谷峰顶③志磐:«佛祖统纪校注»卷43,上海古籍出版社2012年版,第993页。,福州霍童山甘露都尉院僧人元表承受着违反拆寺令的压力,偷偷用木函盛放佛经藏于石室④赞宁:«宋高僧传»卷30«唐高丽国元表传»,上海古籍出版社2014年版,第680页。。北宋陈舜俞游庐山时记录:

观门之上有朝真阁,殿前有先生蘸石,高六七尺,方广丈余。其向乾亥亦名礼斗石。殿之后有道藏,石刻目录列于四壁,藏中铜天尊像。耆旧云:“是像也,本归宗寺之佛,会昌之毁寺也,为道士所得,寺虽复而不还,故其像衣沙门服而加冠焉。”闻者叹之。⑤陈舜俞:«庐山记»卷2,南宋绍兴年间刊本。

佛像被僧人用冠巾伪装成老子像得以幸存,只是简单的外形改造,偶像的宗教象征意义却彻底改变,迷惑了负责拆寺的官员,不啻是对会昌年间武宗营造的佛道两教水火不容的气氛的绝妙讽刺。

面临着朝廷拆毁佛寺强制僧尼还俗的搜检,一些僧人为了逃避国家控制选择隐匿在深山或者信士家中继续修行佛法。如越州静林寺僧允文“属乎武宗澄汰,例被搜扬。昼披缝掖之衣,夜着缦條之服,罔亏僧行,唯逭俗讥”①赞宁:«宋高僧传»卷12«唐杭州大慈山寰中传»,上海古籍出版社2014年版,第362页。。漳州三平山僧人义中“值武宗澄汰,隐避三平山”②释静、释筠编撰:«祖堂集»卷5,中华书局2007年版,第268页。。玉涧寺僧人行标“洎武皇帝(会昌元年辛酉)除佛舍,籍释子于户部,师则巾华阳,衣缝掖,晦迹樵客,庐于西岩石室。律身守道,如居千众”③董诰:«全唐文»卷826,中华书局1983年版,第8701~8702页。。明州奉化僧人宗亮躲藏在当地月山洞穴里④赞宁:«宋高僧传»卷27«唐明州国宁寺宗亮传»,上海古籍出版社2014年版,第628页。:温州永嘉县的僧人文质隐遁于乐成县大芙蓉山中⑤赞宁:«宋高僧传»卷27«唐会稽吕后山文质传»,上海古籍出版社2014年版,第628页。;泉州莆田县玉润寺的僧人义存,藏在芙蓉山继续修行⑥释静、释筠«祖堂集»卷7,“于莆田县玉润寺依庆玄律师以守业焉。值武宗澄汰,变服而造芙蓉山。有若冥契,蒙圆照大师询而摄受”(中华书局2007年版,第345页)。雪峰和尚義存传可见赞宁:«宋高僧传»卷12,上海古籍出版社2014年版,第261~263页。,“暨武宗皇帝乙丑之否,乃束发于儒冠,莱中而蓬迹。来府之芙蓉山,宏照大师见奇之,故止其所”⑦董诰:«全唐文»卷826,中华书局1983年版,第8702~8703页。。明州大慈山上一寺的僧人寰中易装成百姓,躲在当地戴家别墅中⑧赞宁:«宋高僧传»卷12«唐杭州大慈山寰中传»,上海古籍出版社2014年版,第249页。;泉州龟洋山灵感禅院遭遇澄汰的僧人无了,被信士收留在家中,他的弟子慧忠则隐匿在龟洋山中⑨释静、释筠编撰:«祖堂集»卷15,中华书局2007年版,第696页。,“及武宗皇帝乙丑之否,弃之而条帽潜匿,大师允檀信之迎,隐于数家。和尚栖于岩穴之内,不离兹山”①董诰:«全唐文»卷826,中华书局1983年版,第8700~8701页。。潭州大沩山同庆寺僧人灵祐被澄汰后受士人崔慎由的照应。②赞宁:«宋高僧传»卷11«唐大沩山灵祐传»,上海古籍出版社2014年版,第243页。这些个体或隐匿于山林间,或受信士庇护,尽管逃避国家强制政策的方式不同,但这些不同的抵抗模式却有力地反映出他们维护个人信仰的诉求。

不过我们需要注意的一点是,这些能被记录下行踪的僧人都是后来被视作高僧的佛学素养高深之人,他们在会昌毁佛时期不改向佛之心的事迹在僧传中被强调与僧传这一体裁的歌颂性质有很重要的关系。而根据李德裕«请淮南等五道置游奕船状»所奏来看③董诰:«全唐文»卷704,«请淮南等五道置游奕船状»,中华书局1983年版,第7224页。,淮南、浙西等地流民盗贼之患严重,说明这些地区有部分僧人奴婢在佛寺被拆毁后,未按照政策要求还俗入籍,而是与官府公开对抗。

四、结 语

会昌毁佛前夕,南方社会的佛教信仰因为地理原因免受安史之乱兵燹的破坏,承续东晋六朝以来佛教深入地方发展的趋势,广立佛刹以弘法。而唐武宗即位后之佛教政策从整顿打压逐步升级为毁灭清除,也使得不似河朔藩镇具备更大自主权的南方地区面对中央政府的统一性政策时受到了更明显的影响。南方地区的僧俗群体面对毁灭性的禁教政策表现出不同的反应。各地官员对佛教信仰的认识和态度影响他们所在辖区毁佛政策的执行力度,其中常州、苏州、两浙、福州、潭州、巴蜀地区的官员执行毁佛政策的力度较大。桂岭地区的官员对僧人相对宽容,而江南道南部的建州,当地长官基本没有配合执行毁佛政策,可以将此现象解释为是中央政令效力辐射的地理范围和地方长官意志综合影响的结果。当时社会上关于毁佛政策的认识有一部分被士人和读书阶层记录加工成文字,反映在作品中。作为佛教信徒的一些僧人和居士面对劫难仍然坚守信仰,维护佛法的行为,在一定程度上显示出了佛教对人精神力意志的强力支持。而部分僧人寺院奴婢被强制还俗则落草为寇,也反映出隐藏在佛教信仰氛围下的世俗功利,佛教在南方民间扩张过程中因其僧伽组织形式和布施传统也招致了一些投机分子。

武宗毁佛一事在传统叙事中是掌握国家权力的武宗君臣掀起的政治风暴,重点关注诏令内容和最终成果,对此事的价值判断也始终围绕着国计民生这样宏观的角度。普罗大众囿于社会处境和知识文化水平等条件,很难有机会将自己的体验保存流传。幸而佛教作为理论知识丰富的宗教,形成了撰述文本的传统,我们得以了解到官方话语之外的“会昌毁佛”,它向我们展示了毁佛政策的目标对象——僧人——在面对国家层面的强令时的脆弱和坚韧,也展示了信仰佛教的一般民众冒不韪向落难僧人施以援手的纯善。通过这些分析,我们可以对毁佛政策实施时期的南方地区各僧俗群体对佛教的态度有更清晰的认知。