自然、生态、人文的融合

——成都十陵青龙湖湿地一期工程

2019-07-20蔡一民

李 伟, 蔡一民

(四川省建筑设计研究院, 四川成都 610000)

1 项目概况

青龙湖所在的十陵生态湿地位于成都市东部,面积约10 km2,是东部新区最重要的城市绿肺,是建构城市湖泊水系和森林体系的重要工程。

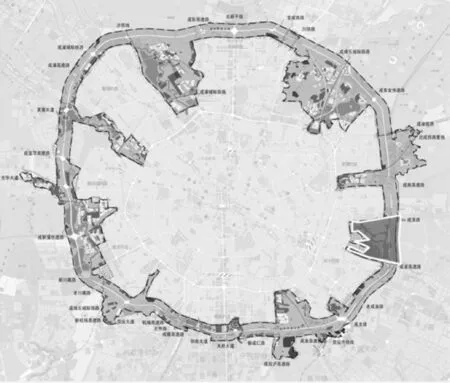

项目基地北起成洛路,南抵成渝高速,西至十洪大道,东临绕城高速,地铁4号线连接地块北部与城市中心,区域交通十分便捷;地块北面为成都大学,西面与南面为规划城市二类居住用地,东面为外环500 m生态带。用地属于成都市环城生态区133 km2的生态用地(图1)。

图1 项目区位

青龙湖中心湖区位于项目基地中北部,面积约82 ha,水深至6 m,是成都市第一大湖泊之一,是成都市“四湖映城”规划设想中的重要部分。此外,十陵青龙湖湿地还拥有东风渠和国家文物保护单位明蜀王陵等重要场地条件,以及丰富的林盘和植被资源。

十陵青龙湖湿地一期项目以现状青龙湖湖区为核心的周边区域,占地面积约300余ha,位于成洛路以南,绕城高速以西,东风渠以东以北(图2)。

图2 一期范围

基地属于浅丘地形地貌,地势相对平坦略有起伏,青龙湖岸线蜿蜒曲折,拥有总长度约为13.2 km的滨水景观面。迂回的岸线造就了多样性的水域形态和差异显著的水域空间尺度。

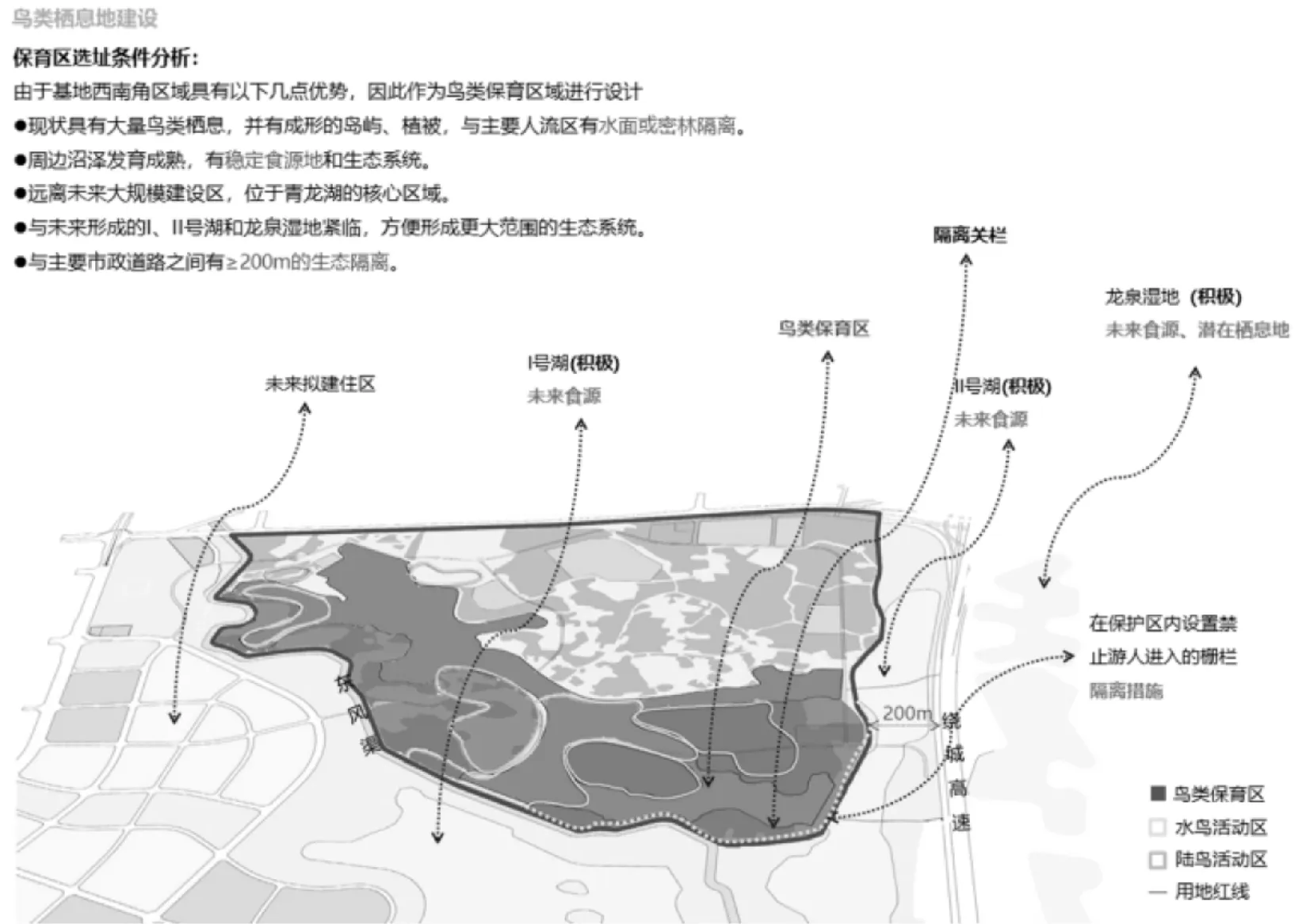

此外,青龙湖湖区已经聚集了白鹭、灰鹤等上百种鸟类在此栖息。保护鸟类栖息地对于维护青龙湖自然生态环境及水生生态系统平衡有着重要的意义。

2 设计理念

基于上述现状条件,项目规划设计如何维护青龙湖原有生态环境、如何传承项目基地属地明文化、如何利用现状基底、如何定位本项目、如何与周边城市道路交通、水系、绿地无缝衔接与有机串联,如何定义本项目功能需求等等,都是本项目需要解决的问题,也是设计由始至终思考的重点。

设计通过理水、通脉、塑园、建瓴、织绿等设计手段打造,强调生态先行:构建完善的生态植物群落,形成稳定的生态循环系统 ;传承文化:延续蜀地明文化的基本文化框架,引入明代建筑园林风格;尊重现状:保留现状山水地貌、植物群落、现状环湖路基,重视鸟类保护。

未来,这里将形成一个集旅游观赏、观光休闲、鸟类保护和生态教育为一体的都市生态湿地典范。

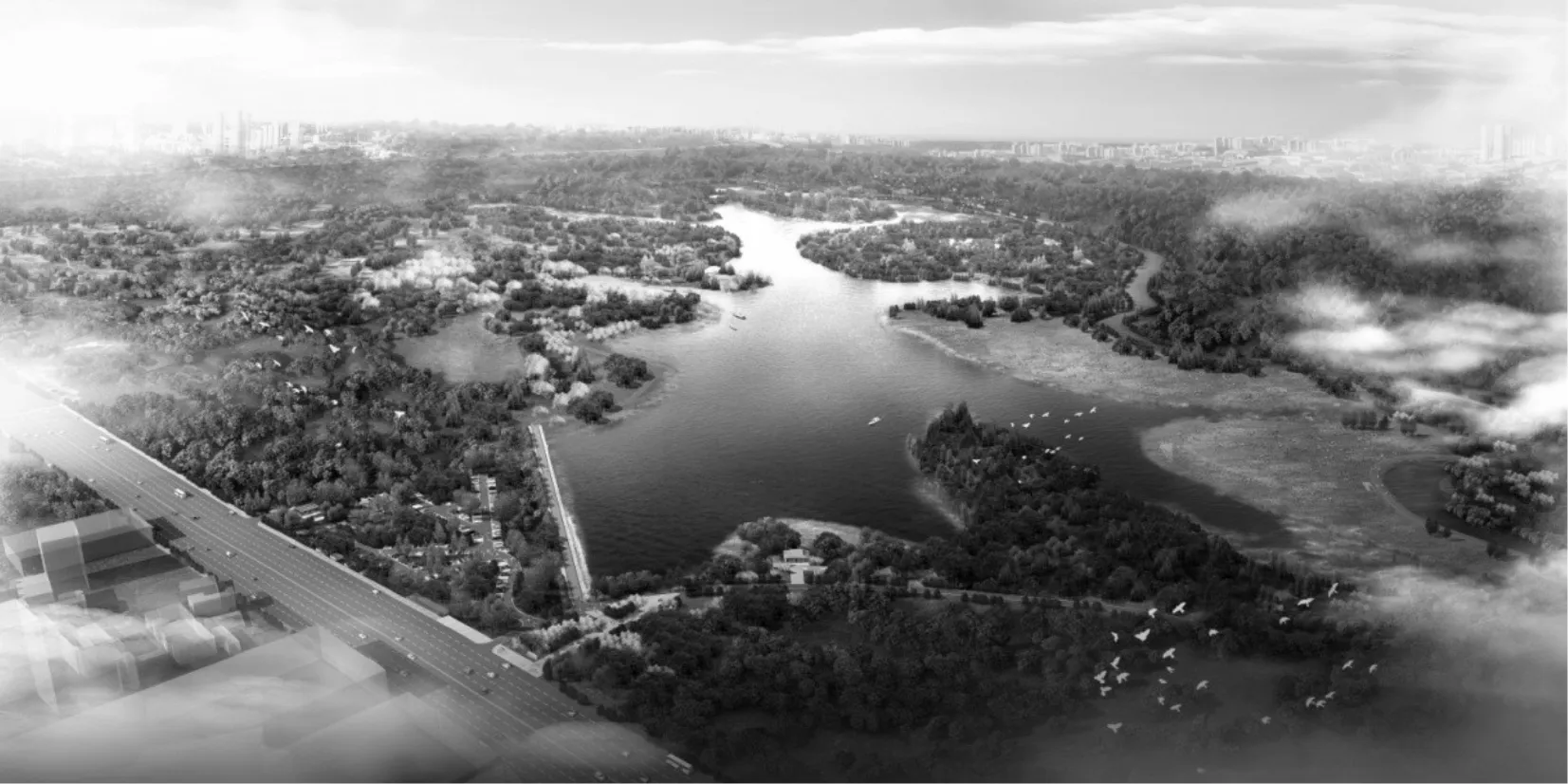

在区域发展的大背景下,核心区将依托青龙湖,以生态绿地为主体,尊重区域历史文化背景,突出生态环境保护,满足可持续发展要求,使青龙湖核心区成为富有活力、环境宜人的湿地公园,打造“国际湿地瑰宝,成都生态名片 ”(图3)。

图3 总体鸟瞰

3 总体设计

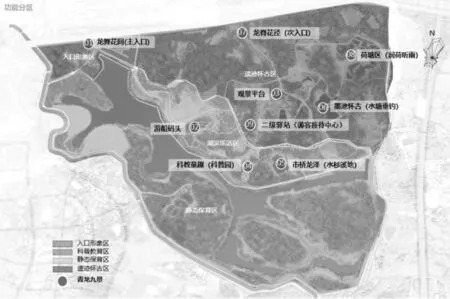

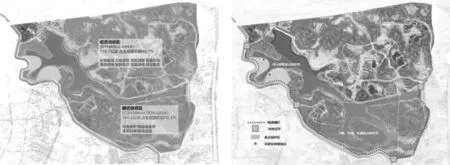

一期项目总体设计强调重点区域营造,一期范围总体分为两个区域打造,青龙湖以北,为这次重点打造的区域—动态活动区占159.7 ha 占全园面积的49.7 %;青龙湖以南,东风渠以北为重点鸟类保护区域—静态保育区占161.2 ha 占全园面积的50.3 %。我们将重点打造区域—动态活动区划分成三个细化分区,滨湖乐活区、入口形象区、遗迹怀古区,湖北侧这三个区与静态保育区形成四大功能分区统领全园,打造“青龙九景”主题园区:(龙舞花间(主入口)、济川野渡(湿地码头)、科教童趣(科普园)、市桥龙泽(水杉溪地)、墨池怀古(水塘垂钓)、 润荷听雨(田园体验)、龙脊花径(次入口)平湖赏樱(樱花主题园)、秋枫林影(彩叶园)(图4)。

图4 功能分区

区域间通过三级园路紧密联系:一级园路是景区主游线,宽6 m,供主要游人和电瓶车使用,串联了园区各出入口,和最主要的滨水特色景观;二级园路是各分区内部的主要道路宽2.4~3 m,呈枝状或环状,是园区交通系统的重要组成部分;三级园路专属于步行者宽1.2~1.8 m,提供给游人慢速游览园区的可能。

充分尊重现状植被条件,梳理与保留为主,景点与道路两侧补种花乔及色叶树,注重植物种类多样性;以多品种、多层次的滨湖四季特色植物,形成“月月花不断,四季景不同”的观赏效果,尤其是多达5 000株樱花树和3 600株彩叶树,可春赏樱花,秋观枫叶。

此外,在蜀地明文化的基本文化框架下,引入明代的建筑园林风格,以现代的手法将游憩功能有机的融入到建筑和园林当中,形成风格特色的建筑与湿地景观。

设计通过防灾应急疏散规划使园区内部成为一个具有良好减灾、防灾功能的绿地系统,与十陵生态湿地一道担负起城市在灾难来临时的防灾、减灾功能。

在此规划布局的基础上,对项目可持续发展、海绵城市、园区照明等等都有详细规划设计,着力构建人与自然和谐相处的生态文化景区(图5);为实现这些目标,项目设计主要突出以下重点。

图5 总平面

4 项目设计重点

4.1 场地尊重与现状利用

顺应地形。设计强调对场地原始地貌特征的保护,强调依山就势、显山露水的设计理念,对现状地形尽量不进行大开挖,景点与场地布置时仅对局部地势做调整,强调土方挖填平衡,并注重与原始地貌的顺接和恢复。

保留植被。分析现状生长良好、有价值、观赏性好、特色性强的苗圃区域进行保护(图6),再利用园区内的裸土与荒地进行植物补种,结合景点种植高大乔木和观赏性植被,并对主干道与景点区域现状较差的植被进行梳理与补植。

图6 绿化现状

利用路基。园区三级游线系统80 %都建立在原有路基上,设计通过现场走访与踏勘对场地现状道路状况进行结构分析(图7),根据道路地质条件进行路基保护利用与装饰美化,并结合现状道路系统布置景点与场地。

图7 现状路网

涵养水体。恢复水库水位至原设计水位标高,以形成更广阔的水域形态,增强水域岸线的亲水性。对现状已破坏的水岸线进行生态构建与恢复,于滨水岸线补种水生植物和观赏性草本植物。注重水体生态系统的构建,在新建水体部分种植挺水、浮水、沉水等植物,构建水下生态系统。除此之外,设计还利用水库边界的水塘和污水恶化的湿地区域打造成水生植物景点,并在水岸边界局部种植色叶乔木,形成季象变化、灵动、丰富、活力的水岸线景观体系。

4.2 生态保护与生境重建

设计以构建完善的河湖生态群落为目标,期望形成稳定的生态循环系统。

早期湖区建绿工程种植了大量的苗木林,经过几年的封闭管理,现状植被涵养生长,形成了原始的植物生态群落。水库串联起现存的溪流、坑塘、湿地、和洼地,形成一系列蓄水池和不同承载力的净化湿地,自然构建了完整的雨水管理和生态净化系统。湖区现已记录野生鸟类224种,占全市鸟类的50.33 %,其中极危(青头潜鸭)、濒危、稀有、易危鸟类30种,国家一级保护鸟类1种,二级保护鸟类17种,对水库周边的鸟类进行保护十分必要(图8)。

图8 保育设计

设计完整保留了青龙湖水库原生林带、湿地及生长较好的次生林带,仅对枸树等侵略性极强的外来物种进行适当清除处理,充分保护场地现状生态基底;在项目中设立专门的鸟类栖息地,划分出鸟类静态保育区,补种吸引鸟类的果树群落,希望通过努力来保持青龙湖鸟类的生存环境和栖息地,共建人与鸟类和谐共存空间。

4.3 文化传承与景观表达

青龙湖湿地一期项目范围内现存以蜀王陵为代表的多座明代陵墓,使项目具有极高的历史与文化价值。设计以这独特的蜀地明文化历史为背景,在设计中传承与借鉴蜀地明文化建筑和园林风格,通过符号化的植入以现代手法创新表达传统意蕴,并将历史文化体验有机地融入游憩功能中,构建了具有时代特征与地域性的景观风貌。

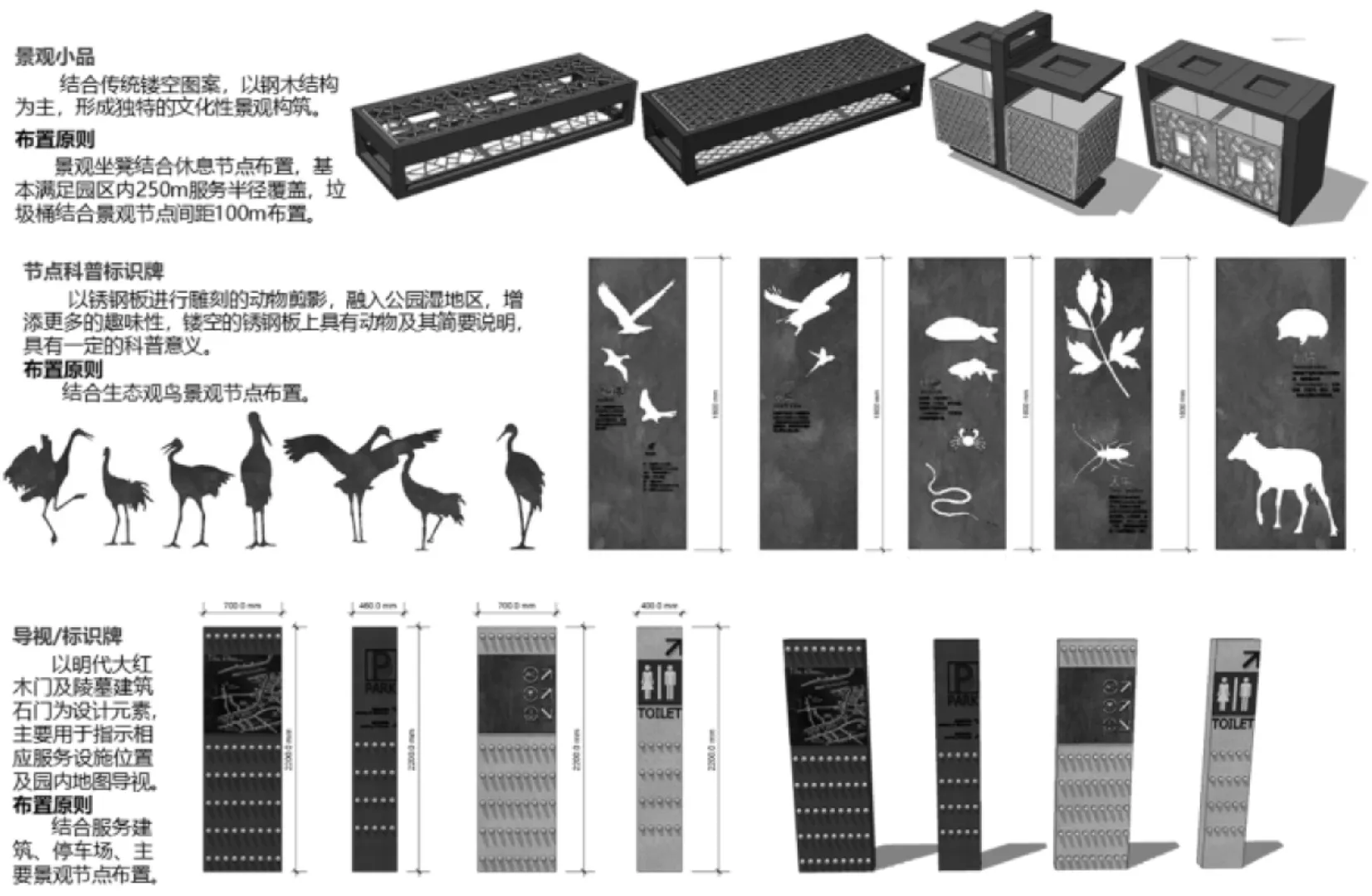

景观铺装设计提取明蜀文化中的传统符号,注重于传统铺装格局的结合和创新;景观小品设计以钢木结构为主,结合传统镂空图案形成独特的文化性景观构筑物;标示系统以明代大门及陵墓建筑石门为设计元素(图9),结合游线、服务建筑、停车场和主要景观节点布置,形成贯穿全园的文化指示符号;景观建筑从形态与材料等多方面传承明代四川地区建筑特征(图10),形成质朴雅拙的园林景观风格。

图9 景观小品

图10 园区建筑

4.4 游憩规划与人文关怀

设计通过现场踏勘的方式精心选取需要进行景观重点打造的区域,以较少扰动的方式充分尊重和保护现状生态资源。设计划分出静态保育区和动态活动区:静态保育区旨在保护珍稀鸟类(图11),为野生动物、植物提供相对独立的生态空间;动态活动区则按功能细分为多个各具特色的景观分区以满足游览需求,并结合多级步行游线借势取景,设置“青龙九景”来展现项目的自然人文魅力。

图11 划分保护区

于此同时,设计还结合现状地形条件与自然资源分布状况,规划了交织成网的连续公共空间系统。园区公共空间系统包括人行步道和自行车骑游道,以及通往水体边界的联接通道,结合大量融入自然环境的休憩座椅、景观亭廊、观景平台、环境标识解说系统等设施,丰富了游览者的观览体验,体现了现代景观设计的人性化关怀。

5 结束语

青龙湖湿地一期项目规模大、工期紧、品质要求高,现状场地存在大量的保留植被和池塘保护区,同时项目还面临与城市道路改建以及地铁走廊等的交接问题,条件十分复杂。在设计与建设过程中,还涉及到许多现场处理和衔接的工作,我方组织有经验的团队常驻现场,主动与相关单位沟通协调,了解不断变化的设计边界条件、协同调整、处理现场与设计相关的突出问题。

在项目业主及各级领导的带领下,提供优质的设计服务和施工服务,较好地完成工程的设计工作,项目于2015年年底完工并交付使用,受到成都市民及外来者的好评。成为成都市最受欢迎的湿地公园之一。