1960—2009年间河南省≥0℃和≥10℃活动积温时空变化*

2019-07-20郝成元李明秋

郝成元,李明秋

(河南理工大学测绘与国土信息工程学院,焦作 454150)

0 引言

植物生长发育都需要一定的温度(热量)条件。在其他条件均得到满足时,一定数量范围内的气温与植物发育速度成正相关关系,同时还要累积到一定的温度总和才能完成其发育期,这个温度累积数量称为积温。任何植物都有一个生长发育的下限温度(或称生物学起点温度),只有高于这个下限温度,植物才能正常发育[1]。学术研究中,就把高于生物学下限温度的日平均气温值叫做活动积温。在区域性农业气候区划时,≥0℃活动积温是三大指标之一,因为只有日平均气温稳定通过0℃后,农耕活动才能正常开始,喜凉耐寒植物才能萌动生长; 同时,≥10℃活动积温也是农业气候资源最重要的指标之一,因为只有日平均气温稳定通过10℃后,喜温植物才能开始生长、喜凉植物积极生长,其直接影响春播时间。研究≥0℃和≥10℃积温的时空分布规律,揭示热量资源分配格局,对现有农业经济结构和作物种类调整有重要意义[2,3]。

目前为止,农区活动积温时空格局研究还没有全面展开,特别是两种最常用的活动积温时空格局变化的比较。刘实等[4]利用1951—2005年东北地区100个气象站日平均气温资料,得出各年代稳定通过10℃和0℃积温及其持续天数和起止日期分布的变化。杨凤海等[5]以ArcGIS为支撑、气象站点观测的1997—2006年旬平均气温为插值变量,采用径向函数方法,对黑龙江旬平均气温进行空间插值,同时计算出全省≥0℃和≥10℃积温。安昕等[6]通过对沈阳市近半个世纪的10℃活动积温不同尺度的年际、年代际、极值等数量变化特征,分析得出了若干具有农业生物学意义的、带有标示性意义的气候特征值。李钰春等[7]利用1961—2009年河北省139个观测站的逐日气温资料,应用线性趋势分析、样条函数插值等方法分析了≥0℃和≥10℃活动积温的时空分布特征。朱保美等[8]利用1971—2014年德州市11个气象观测站逐日平均气温资料,研究了该市0℃界限温度变化及其对粮食作物的影响。刘洋等[9]利用东北地区89个气象站的逐日地面气候观测资料,对1956—2009年东北地区热量资源时空变化特征进行了分析。

河南省是农业大省、粮食大省,2013年粮食播种面积和总产量均居全国第二位,仅次于黑龙江省[10]。但对河南省内各主要区域的热量资源及积温研究也仅做了部分工作,特别是在当前的全球气候变化背景下[11]。韩相斌等[12]基于南乐县2007年气候要素,特别是≥0℃和≥10℃活动积温对农业生产的影响状况进行了初步评价; 仝文伟等[13]利用1951—2005年河南省气候和小麦产量数据相关和响应分析,得出≥0℃积温与小麦产量一定程度内正相关; 张鹏岩等[14]以1981—2004年河南省17个气象站点日气象资料为基础,分析了各县市夏玉米光合、光温资源利用效率的空间差异。但这些研究多侧重于≥0℃积温分析,或只针对少数站点,或时间序列长度不够,对全省范围内的活动积温系统性研究还较少。文章拟对河南省≥0℃和≥10℃活动积温进行点面结合分析,对作物生长发育和产量提升应该能够起到一定的指导作用。

1 资料来源和处理方法

1.1 资料来源

研究数据来源于中国气象局国家气候中心提供的1960—2009年河南省17个气象站50年的逐日平均气温实测数据; 数字高程数据采用美国地质调查局(U.S.Geological Survey,USGS)发布的全球90m空间分辨率DEM数据。

1.2 研究方法

1.2.1 多元线性回归模型

利用河南省17个气象站50年的≥0℃和≥10℃年活动积温数据,主要采用多元线性回归模型确定参数。其原理如下:

在多要素的地理系统中,多个要素之间必然相互影响、相互关联[7,11]。假设某一因变量y受k个自变量x1,x2,…,xk影响,其n组观测值为ya,x1a,x2a,…,xka,a=1,2,…,n。那么,多元线性回归模型的结构形式为:

ya=β0+β1x1a+β2x2a+…+βkxka+εa

(1)

式(1)中,β0,β1,…,βk为待定参数,εa为随机变量。如果b0,b1,…,b分别为β0,β1,…,βk的拟合值,则回归方程为:

(2)

(3)

在该研究中,考虑到活动积温主要受纬度和高程的影响[15,16],因此建立多元线性回归模型:

(4)

式(4)中,φ为纬度,H为海拔高度。

分别将建模站点不同代际≥0℃和≥10℃活动积温及其纬度、高程代入式(4)进行建模分析,并通过显著性统计检验进行判断。

1.2.2 GIS空间插值

该研究中,站点积温的空间化基于多元线性回归建模。17个气象台站空间分布位置相对较为均匀,满足空间插值基本条件; 采用反距离插值方法(inverse distance interpolation,IDW)认为空间面上的点估计值主要受插值点到已知点之间距离的影响,距离越近已知点权重越大,距离已知点越远权重越小[17,18]。基于ArcGIS13.0平台生成空间栅格数据(图2、4)。

2 结果与分析

2.1 ≥0℃积温总体变化特征

统计分析图1a显示,1960—2009年河南省≥0℃积温年均值为5 226℃,其中最高5 471.4℃、最低5 049.8℃,极差为421.5℃。同时,从图1a也看出,自1960年以来,河南省≥0℃积温基本以4年为单位呈周期性变化,变化规律呈上下波动且逐步上升。

由图1b可知,≥0℃积温年均变化幅度为0.13%,其变化幅度最高为6.87%,最低为-4.81%,极差为11.7%; 同时,积温正变化幅度有不断增大的态势,而负变化幅度则有减小趋势。总体来看,1960—1992年≥0℃积温数值呈现正负变化幅度平衡的趋势,1992—2000年则变化幅度总体有正增长幅度较大、负增长幅度较小的特征,2000年以后的变化幅度又有了恢复平衡的趋势。

图1 1960—2009年河南省≥0℃积温均值变化过程及波动

空间格局上(图2a),研究时限的50年≥0℃年积温幅度为4 479.2~5 643℃,平均值5 234.1℃; 南北方向的高低纬度间没有明显差异,东经113°~114°30′之间的平均积温明显低于其他地区,即郑州—许昌—驻马店等区域的≥0℃积温值明显偏低。

2.2 ≥0℃积温代际变化特征

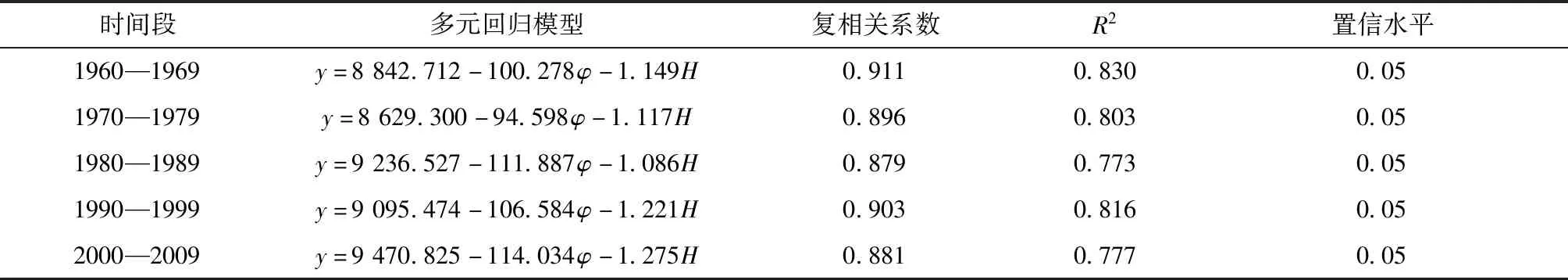

由表1多元线性回归分析得知,各个代际≥0℃积温均与纬度、海拔相关性较强,且都呈线性负相关,与纬度和海拔相关性都较强,各代际置信水平α均达到0.05,复相关系数均大于0.88,R2均大于0.77,达到精度验证要求。

表1 研究区不同代际≥0℃积温的多元线性回归模型

由图2b~f可以分析,≤4 800℃的区域始终是以卢氏和栾川为中心的河南省西部区域,其主要原因是在17个气象站点中,海拔高度大于500m的气象站点也只有卢氏和栾川两个,即在纬度相差较小的条件下,高程决定了积温数值高低,同时50年内变化趋势很小。然而,≥5 400℃的区域在空间分布上有低纬向高纬扩展趋势。20世纪60—70年代,豫南的南阳、驻马店、固始和信阳地区的年均积温≥5 400℃; ≥5 400℃区域范围20世纪80—90年代开始有向北扩张态势,但变化幅度较小、扩展区域不大; 直至2000—2009年,河南省≥5 400℃的区域范围较2000年之前有明显扩增,豫南和豫西的部分地区及豫中的绝大部分区域的积温都≥5 400℃。即1960—2009年的河南省≥0℃活动积温总体呈现有由低纬向高纬的区域扩增态势,特别是≥5 400℃的区域范围。

图2 1960—2009年河南省年际均值及不同代际≥0℃积温空间格局

2.3 ≥10℃积温总体变化特征

由图3a可知,河南省近50年≥10℃积温均值为4 658.5℃,其中最高4 893.5℃、最低4 451℃,极差为442.6℃。总体而言,河南省≥10℃积温基本以3年为单位做周期性振荡,并逐渐增大。由图3b可知,≥10℃积温年均变化幅度为0.22%,其幅度最高为6.66%、最低为-4.78%,极差为11.4%。

空间格局上(图4a),河南省近50年≥10℃年积温幅度为3 802.75~4 985.3℃,平均值4 656.3℃。河南省≥10℃积温整体有北部低于南部、西部低于东部的空间格局。同时,≥4 800℃积温高值区域在空间上有明显扩展趋势,由东向西、自南而北。

图3 1960—2009年河南省≥10℃积温均值变化过程及波动

2.4 ≥10℃积温代际变化特征

应用统计分析软件SPSS得到多元线性回归模型(表2),各个代际≥10℃积温均与纬度和海拔的相关性较强,都呈线性负相关,其中与纬度的平均相关系数λ=-58.99,与海拔的平均相关系数φ=-1.30; 各代际置信水平α均达到0.05,复相关系数均大于0.88,R2均大于0.78,达到精度验证的要求。

表2 研究区不同代际≥10℃积温的多元线性回归模型

图4 1960—2009年河南省年际均值及不同代际≥10℃积温空间格局

图4b~f可知,≤4 200℃的区域也始终是卢氏和栾川,其主要原因也是海拔高度较高所致,而且50年内也基本没有变化。但≥4 800℃的区域在空间分布上也呈明显扩展趋势,由低纬向高纬扩增。20世纪60年代,豫南的南阳、驻马店和固始地区的积温均值≥4 800℃,不连续分布;20世纪70年代,豫南的南阳、信阳、驻马店和固始则呈空间连续分布; 20世纪80—90年代,仅新增了许昌市; 2000—2009年,≥4 800℃的区域范围较2000年之前有明显扩增,除豫西地区和商丘、安阳、新乡地区外,河南省其他地区的10℃积温均≥4 800℃。即1960—2009年河南省≥10℃的活动积温呈现由低纬向高纬扩增的趋势,尤其是≥4 800℃的区域范围。

3 讨论与结论

3.1 讨论

关于≥0℃和≥10℃两种活动积温时空变化研究有必要开展,因为两种活动积温分别对喜凉和喜温两种农作物的正常生长及粮食产量起着控制性作用[19,20],特别是在气候变化变化背景下的最近60年[21,22]。对于该研究结果,河南省活动积温的区域分异特征显然不同于其他地区,因为不同地区的纬度、地貌、气候、植被等自然因子的空间分布差异悬殊。即没有区域可比性,在此不作论述。就河南省活动积温随代际变化的区域特征上也多与其他省区有相似之处。如南到整个华南地区[19]|、西藏自治区[22],北到黑龙江省[20]、内蒙古自治区[23]等。

3.2 结论

利用河南省17个气象站最近50年日均气温数据,计算出1960—2009年日平均气温稳定≥0℃和≥10℃年的年活动积温,基于ArcGIS13.0平台研究其空间变化规律,结果如下。

(1)总体变化格局上,1960—2009年河南省活动积温总体呈上升态势。≥0℃积温均值5 226℃,年均增幅为0.13%,波动周期约为4年; ≥10℃积温均值4 658.5℃,年均增幅为0.22%,波动周期约为3年。

(2)代际变化上,≥0℃积温和≥10℃积温趋势特征相似,只是增幅有所不同。2000年前均无发生较大变化,而2000—2009年积温增幅趋势较为显著,呈由东向西、自南而北的增大趋势。

(3)空间分布上,虽然两种活动积温都展示着西低东高、北低南高的基本格局,但≥10℃积温的趋势更加显著; 同时,伴随着时间推移两种活动积温的空间分布规律越来越显著。

(4)通过建立多元线性回归模型,得出两种活动积温均与纬度和高程有较大相关性的结论,各代际积温数值均达到0.05的置信水平、R2均大于0.77,满足精度验证要求。