青藏高原地区草原生态旅游资源及其SWOT分析*

——以若尔盖草原为例

2019-07-20孙飞达陈文业陈晓霞高娟婷

孙飞达,朱 灿,陈文业,刘 琳,陈晓霞,高娟婷

(1.四川农业大学草业科学系,成都 611130; 2.甘肃省林业科学研究院,兰州 730020)

0 引言

草原旅游是依靠草原和草原生态环境发展起来的一种新的旅游形式[1]。我国草地资源丰富,既是重要的畜牧业生产基地,并具有独特的自然、社会和人文景观[2]。草地农业系统是由前植物生产层、植物生产层、动物生产层和后生物生产层4个生产层构成,是自然、经济和社会属性高度耦合并具有各自独特的功能和价值[3],而草原景观、草原旅游、草原文化等产业经济形式是传统饲草—家畜产业的有益补充和内涵和外延,是“草牧业”经济的新型产业发展方向。草原景观以其独特的辽阔、坦荡、悠扬闻名于世,它与草原植物、动物(家养动物及野生动物)及传统游牧、风土人情、民俗美学、宗教文化等紧密结合,构成了极具旅游价值的草原旅游景观,伴随着城市化迅猛发展和旅游业的兴盛,其独特的自然禀赋及生态服务功能将蕴藏巨大的经济和社会价值[4]。

草原旅游资源的开发利用,核心是基于草地自身生态环境不被破坏或较小破坏下的低影响开发利用,其独特的草原景观、配合人为的造景规划与设计,给人以美学、视觉、文化、休憩体验等诸多回馈,在自然、生态功能的基础上产生一定的经济价值。20 世纪90 年代以来,草原生态旅游资源与区划已成为政府与学者关注的热点[1,4-7]。青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”和“第三极”,其独特的地理位置、地质地貌、动植物资源、民族民俗文化,已成为高原生态旅游的最佳胜地。文章采用SWOT分析法对青藏高原东缘川西北若尔盖草原的生态旅游资源进行分析,并对川西北草原生态旅游的发展进行分析研讨,并提出发展草原生态旅游的建议和对策。

1 若尔盖草原旅游发展现状

1.1 国内草原旅游发展现状

草原旅游是指利用草原牧区独特的草原自然生态环境和民俗风情资源,为游客提供观光、度假、体验、娱乐等旅游经营活动[8,9]。在国外,草原旅游倍受青睐,20世纪80年代的美国西部一些牧场就已经开始针对游人开发特殊形式的生态旅游产品[10,11]。我国的草原旅游是在20世纪90年代后得到快速发展,在传统的草原大省均有分布,并逐渐形成以生态观光、疗养度假和游牧文化为核心的三大主要功能。我国草原旅游价值巨大,但是这种价值的实现必须建立在草原旅游生态系统健康安全的基础上。据中国“人与生物圈国家委员会”对我国自然保护区发展旅游业的现状调查发现,44%的自然保护区内存在垃圾公害,12%的已出现水污染,11%存在噪音污染和3%存在空气污染,同时由于草原旅游的不良开发,2015年全国90%以上可利用的天然草原发生了草地退化,其中重度退化、中度退化和轻度退化的草地面积分别占到了12%、31%和57%,这些问题如不能得到重视和有效解决,最终将会导致“旅游摧毁旅游”的结局[12]。

从中国天然草地资源分布来看,不同草原片区的草地类型各异,但草地旅游资源还是主要集中在自然景观、人文景观和打造景观三大类(表1)。自然景观蕴含独特的植物、动物及草地地貌景观而外,给暂时脱离城市拥挤、嘈杂、车水马龙、压力大、焦虑忙碌的城市居民,给予享受草原上的碧水蓝天、萋萋芳草、新鲜空气,带给游客“世外桃源”般的舒适和惬意。草地人文景观主要包括少数民族风情、歌舞、宗教、历史、饮食等独具特色的民族文化,给游客提供摄影、美学、文化、身心等沁人心脾般的体验和享受。随着各地旅游资源的开发和深度挖掘,各地结合自然、经济、社会、历史等特点,在积极打造新的人造景观,例如草原红色旅游、草原温泉、草原打猎、亭台楼榭、建筑小品等,以及体验式、参与式旅游理念的深入,不断开辟打造新的旅游点和配套提高服务设施和质量。

表1 我国主要草原旅游景区的旅游景观类型

1.2 川西北草原旅游发展资源

图1 川西北地区草原旅游景点分布

川西北草原位于青藏高原东南缘和四川省的西北部,狭义上主要包括阿坝藏族自治州和甘孜藏族自治州,是长江黄河的重要生态屏障和全国重要的生态功能区之一[13]。生态旅游资源丰富,景点数量多,自然风光优美,同时也是国家“藏羌彝文化产业走廊”的中东部区域,依托其独特地貌环境,使该区域成为我国历史上重要的民族或族群迁徙、多元文化交融的“民族走廊”,形成了丰富多姿的民族文化[14]。川西北草原的旅游景点也大致分为自然景观、人文景观和人造景观3类(图1)。自然景观主要有若尔盖湿地、红原大草原、塔公草原等; 而人文景观多集中于草原游牧文化较发达的地区,以文化遗产、历史遗址、特色民居等为载体,代表景点有色达五明佛学院、德格印经院、格尔底寺、理塘新时期时代遗址、年宝玉则、莲宝玉则等藏族神山; 人造景观贯穿于各草原景区和景点内,例如阿坝州红原县的命名和历史,就是红军经过的草原,因此红原若尔盖草原旅游也是贯穿于红色旅游的始终; 红原县日干乔湿地修建了诸多的栈道亭榭。总体来看,川西北旅游主要集中于以草原为载体的自然景观与人文景观之上,也意味着草地资源决定着未来川西北旅游的发展潜力。

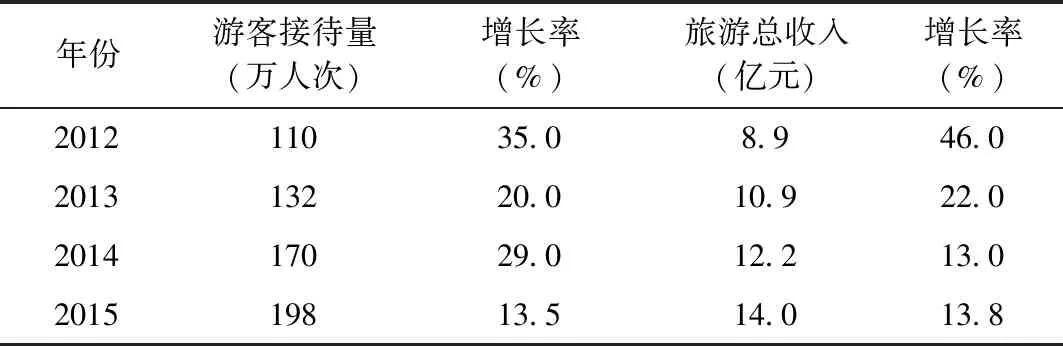

表2 2012—2014年若尔盖县游客接待量及旅游总收入

以阿坝藏族羌族自治州为例,2013年全州实现地区国民生产总值233.99亿元,其中旅游收入达到195.67亿元,接待境内外游人达到2 289.6万人次[14]。旅游业已经逐渐成为其支柱性产业,从而带动了整个地区的农牧业、民族手工业以及文化产业等发展。但由于规划欠妥、管理滞后以及对资源利用过度等原因,一些草原旅游区的生态环境出现严重退化。有数据显示,截止2011年,川西北草原的“三化”面积已达1 004.133万hm2,占可利用草原的56.2%,水土流失面积490万~574万hm2,占川西北草原总面积的30%~40%[15]。无序的草地旅游资源开发和旅游经济发展,将会对川西北草原带来破坏和风险,会成为草地退化的潜在推动力,因此选择合理的草原旅游发展模式,对草原生态保护具有重要的意义。

表2显示若尔盖草原旅游业接待游客的能力及旅游总收入(据《若尔盖县2015年统计年鉴》),但就目前若尔盖草原旅游业依然存在可持续发展能力较弱、生态旅游亟待深入、牧家乐经营较为混乱等问题。

1.3 潜在生态环境风险

生态风险(Ecological Risk,ER)指一个种群、生态系统或者整个景观的正常功能受到外界胁迫,从而在目前和将来减小该系统内部某些要素或其本身的健康、生产力、经济价值、遗传结构以及美学价值的可能性[16]。然而草地、湿地作为川西北生态系统的主体,对维持川西北生态系统安全起着重要作用,但当前旅游业的快速发展,草原旅游活动所带来的区域生态环境潜在风险也不容忽视。

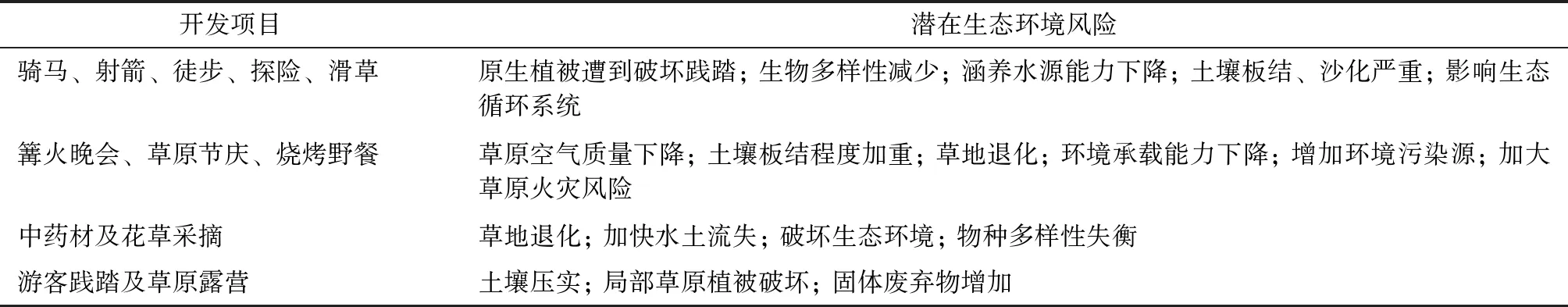

表3 草原旅游活动对草原生态环境的潜在风险

表3表明,旅游对草地所带来的负面影响主要集中在工程建设、旅游践踏、固体废弃物污染、餐饮和游客采摘5个方面,加之草地旅游发展区域大部分处在我国最典型的生态环境脆弱带[16],对人为活动的干扰尤为敏感,草地旅游及其经营本身就是一种密集的人为活动,这些人为活动的取向将会给草地生态环境带来一系列不利因素,当不利因素由量变到质变后,在传统模式发展下的这些旅游活动,就会给草原带来草场退化、水体污染、野生动植物资源减少等一系列环境问题[17]。最终造成草地群落发生改变,区域生态问题突出,出现目前的草原生态环境问题。

2 若尔盖草原生态旅游发展的SWOT分析

若尔盖湿地地处青藏高原东缘,是典型的高原沼泽湿地。依托规划区优质的生态旅游资源,开展具有高原湿地特色的生态旅游活动,将规划区打造成为高原沼泽湿地最亮眼的一颗明珠。突出若尔盖草原作为“四海五湖、最美花湖”,全力打造“若诗若画若尔盖”、“魂牵湿地大草原·梦绕天边若尔盖”的旅游品牌[注]引自四川若尔盖湿地国家级自然保护区生态旅游规划(2016—2025年)。

2.1 优势分析(S)

若尔盖已有“国家级自然保护区”的品牌优势; 拥有丰富的地貌、植物、动物、藏文化等自然资源,适于发展生态旅游; 地处青藏高原东缘,交通便利,通往兰州的国道线(G213)贯通若尔盖的主要草原区,尤其是甘孜是川藏线必经之地,可吸引部分入藏的游客; 青藏高原旅游在游客中已形成较高知名度,大众市场逐渐扩大。

2.1.1 具有“国家级自然保护区”品牌

若尔盖保护区是国家级自然保护区,位于高寒泥炭沼泽湿地的腹心地带,是青藏高原高寒湿地生态系统的典型代表,也是国际重要湿地。生态系统结构完整,湖泊数量多、生物多样性丰富和特有种多,可以开发观赏性、体验性、科教性等多种功能的综合性旅游产品,将会对游客产生具大的吸引力。若尔盖县位于“西部川陕渝陇金三角”经济圈中,经济区位优势明显。“西部川陕渝陇金三角”经济圈包括以重庆为中心的成渝城市群、以西安为中心的关中城市群、以兰州为中心的西兰银城市群。规划区位于“西三角”经济圈的中西部,承接西北与西南地区,起到沟通南北的作用。经济圈中人口总量达1.3亿,包含60个城市,人口数量庞大,经济实力可观,是未来规划区旅游发展的强劲市场依托。因此,保护区初期可利用国家级自然保护区品牌进行生态旅游开发,在川北及西部地区形成应有的市场知名度和影响力。

2.1.2 草地类型多样、野生动物资源独特

若尔盖保护区不仅拥有独特的高原、花湖、高寒泥炭沼泽等高品质资源,还拥有多种国家重点保护动物和珍稀濒危野生动物,同时当地藏族文化底蕴深厚,生态自然资源、动植物资源、藏族文化资源等在空间上可形成形态丰富、变化较多的组合,利用度较高,适于生态旅游的发展。

若尔盖保护区湖泊数量较多,总计有41个是重要的水源涵养区。保护区内维管植物有362种,其中国家Ⅱ级保护野生植物3种; 保护区内维管植物有362种、脊椎动物196种等,其中国家Ⅰ级保护野生动物有黑颈鹤、黑鹳、金雕、玉带海雕、白尾海鵰、胡兀鹫、斑尾榛鸡、马麝等8种,国家Ⅱ级保护野生动物有灰鹤、乌鵰、大鵟、纵吻腹小鸮、大天鹅、豺、水獭、鬣羚等25种。因此,若尔盖保护区在我国生物多样性保护中占有极其重要的地位。

2.1.3 易与周边旅游景点串连成线

若尔盖保护区为以湿地为主的生态旅游地,与外围诸多景区景点在旅游资源上具有明显的差异性,可与铁布梅花鹿保护区、若尔盖国家湿地公园、西部牧场和降扎温泉,巴西会议旧址、包座战役遗址、红军长征草地第一村、黄河九曲第一湾、潘州古城、格尔底寺、达扎寺和嘎哇民俗村等景区一起,串联形成主题各异的旅游线路,有利于共享市场、联合促销,实现“多赢”。四川旅游形成了“1335”的旅游发展格局,其中规划区位于四川西北环线、大九寨国际旅游区之内。规划区可充分依托九寨沟的世界级影响力,并入四川西北部旅游环线,依托自身独特的生态优势,与周围丰富的旅游资源串联成线、共同发展,将规划区旅游提升到更高的发展平台。

2.1.4 旅游大众市场逐渐扩大

若尔盖保护区是高寒沼泽湿地的腹心地带,起初的旅游活动以游客自发性探险行动为主,因其极佳的原生态自然资源吸引越来越多的游客到来,已形成较高知名度,随着国民旅游意识的加强和出游条件的提高,保护区生态旅游的大众市场必将逐渐扩大,为保护区开展生态旅游奠定了坚实的市场基础。电影《重返狼群》故事发生地及拍摄地都来自若尔盖草原,随着大众传播手段的普及,众多民族性、地域性文艺文化民俗(影视、歌曲、舞蹈、饮食等)有力推动和宣传了草原生态旅游。

2.2 劣势分析(W)

若尔盖草原属高寒草甸类,和大多数草原旅游一样,具有开发初期的诸多不利因素,而处于高海拔、寒冷区的青藏高原草原旅游的劣势更为突出。例如潜在的游客年龄结构、旅游季及配套设施、基础设施和服务水平、游客体验性和满意度等方面。

2.2.1 旅游季节性强,淡旺季明显

因若尔盖保护区位于青藏高原东缘,属高原寒温带湿润气候,仅5—10月是比较舒适的时节,而旅游更为集中在7、8两个月,其余均为漫长而寒冷的冬季,形成了保护区适游期较短,季节性差异较大,淡旺季明显的特点,规划区可针对较长冬季宣传特色冬季观光旅游资源,吸引游客,延长适游天数。

2.2.2 基础设施不完善,游客满意度较低

目前若尔盖保护区旅游发展基础设施不完善,基础较为薄弱,软硬件还不能满足旅游业快速发展的需要,旅游旺季时经常会出现宰客等现象,游客满意度较低; 若尔盖保护区内部与周边景区之间尚未构建起便捷的交通联系方式和旅游线路,对开展生态旅游十分不便,只能自驾车旅游; 核心区域花湖附近的草原栈道较短,游客与马匹的容易随意踩踏而造成草原的退化与破坏。因此,亟需完善基础设施和交通组织方式,以便景区建设和生态旅游的发展。

2.2.3 游览区域集中,游客体验性较差

若尔盖保护区旅游发展目前主要集中在花湖湖泊附近,且游览线路和观赏景点单一,造成游览区域集中,随着大众旅游的快速发展,在旅游旺季容易造成拥挤,使游客的体验性较差,并给景区生态环境带来很大压力,不利于景区未来发展,应整合保护区生态旅游资源,规划丰富的旅游项目和多条游览线路,保障保护区未来的生态旅游发展。

2.3 机遇分析(O)

紧随国家乡村振兴、区域经济发展及国家生态文明建设政策的出台,以及康定机场、红原机场的通行,对于建设2小时经济圈和九环线精品旅游圈,建设高原旅游精品示范区。随着社会经济发展和人民生活水平的提高,人们在忙碌的生活中寻求亲近自然、回归自然,远离喧闹、回归安宁,远离现代,回归原始,为草原生态旅游发展带来了契机。

2.3.1 国家及地方政策及规划机遇

近年来,国家出台了一系列大力发展生态旅游的政策,2009年的“国民休闲计划”充分调动了旅游市场需求; 2015年5月国务院印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》,指出要发展绿色产业,开展生态旅游活动; 党的十九大提出“绿水青山就是金山银山”的发展理念,以及乡村振兴计划,建设美丽中国; 若尔盖要积极融入红原机场旅游2小时经济圈和九环线精品旅游圈,以及兰成高铁的修建,都为若尔盖保护区开展生态旅游提供了良好的政策机遇。

近3年的若尔盖《政府工作报告》明确提出要大力推进若尔盖县旅游业上档升级,不断提升和扩大“湿地大草原、天边若尔盖”的知名度和美誉度。打造草原生态度假、安多藏族风情体验、宗教文化旅游等多元化、复合型文化产品,加快建设全域、全时、多元复合型生态文化旅游景区,逐步形成“三核·两翼·一中心”的旅游发展格局,将花湖湿地、若尔盖大草原和若尔盖国家湿地公园风景名胜区作为核心区域,打造若尔盖国家湿地公园和花湖两个AAAA级景区,积极融入红原机场旅游2小时经济圈和九环线精品旅游圈,建设最优的高原旅游精品示范区。

2.3.2 公众追求自然回归原始的需求

随着我国经济发展及国民生活水平的快速提高,人们在忙碌的生活中越来越渴望回归自然回归原始,使得生态旅游的需求日益旺盛,为若尔盖的生态旅游发展带来了契机。若尔盖要充分利用自身的生态资源优势,将生态理念融入到具体的旅游开发过程中,打造深层次和多样性的生态旅游产品,为游客带来全方位的旅游体验,做到资源、设施、旅游方式的多重生态化,成为优秀生态旅游目的地。

2.4 挑战分析(T)

若尔盖高寒湿地是我国两大湿地之一,第一大高原泥炭沼泽湿地,具有资源面积大、珍稀动物资源科普与观赏价值大、藏族文化浓郁及生态旅游资源利用程度低的特点。但资源保护与开发利用之间的矛盾,旅游需求多样化与景区设施服务之间的差距等问题依然突出。

2.4.1 资源保护与开发利用存在矛盾

我国自然保护区内生态旅游活动的开展受到各方面的限制,若尔盖保护区在下一步的发展中,要解决资源保护限制与合理开发利用之间的矛盾,需在“以保护为前提,以开发促保护”的原则下,开展适度适量的生态旅游活动,核算不同功能区的游客承载力,通过旅游活动反哺生态保护,实现保护区的可持续发展。

2.4.2 旅游需求多样化,对景区要求提高

随着我国居民收入水平的增加和旅游经验的增长,单一的旅游观光体验已不能满足游客的需求,创新产品、提供独特的旅游体验、满足游客多样化的需求是规划区面临的重要问题。不再是“一片草原,一座包; 一条哈达,一碗酒; 一首民歌,一块肉; 一匹马,外加一块石头”的初期雷同景观,而要将体验性、独特性、文化性融入到景区规划建设中。

3 青藏高原地区生态旅游开发对策

在全国草原生态旅游不断发展的背景下,青藏高原草原旅游也开始逐步升温。在开发和利用草地旅游资源时,基于草地生态旅游资源可持续发展的理念,前期应做好生态旅游资源调查与评价、客源市场定位与预测、发展定位与空间分布、生态旅游服务设施与基础工程规划、生态环境评价与监测、资源环境及社区文化保护、生态环境容量分析及开发时序与投资估算等环节。应遵循:(1)保护优先,容量限制,核算环境承载力; (2)将“寓教于游”的生态旅游观贯穿始终; (3)保持自然人文原生态,进行合理分区与分级保护; (4)突出体验互动全方位,重视游客的亲身感受; (5)以草原文化为载体,深度挖掘、传承和演绎民族文化主题; (6)鼓励发展家庭牧场旅游经济,规范牧民经营行为,加强监管力度,保障生态旅游的可持续发展。