基于相控阵雷达的舰炮联合反导技术

2019-07-20周克强王海川

周克强,王海川

(江苏自动化研究所,江苏 连云港 222006)

0 引言

国内海军装备的舰炮武器系统中,小口径系列主要用于近程反导,中大口径系列以对海和远程对岸为主要使命,兼顾对空作战,各系统传感器配置相对独立,在舰艇编队舰炮对空防御/火力打击时,作战资源使用效率较低。随着网络中心战技术的发展,舰艇编队内传感器组网可以提高信息的共同感知能力,通过在各武器系统中共享舰炮火控数据,控制舰炮武器发射,支持舰炮武器协同成为提高海军作战能力的途径。

目前协同交战能力[1](CEC)数据链将战场上的舰载和机载传感器/武器链接起来,以产生非常精确的单一、共享空中态势图,支持舰艇与它本身传感器作用距离以外的目标作战,例如一个作战平台可以在其自身雷达从未捕获目标的情况下,使用从其他CEC单元接收到的数据,发射导弹并引导它拦截目标。然而要做到对舰炮武器系统的协同指挥,特别是舰炮火力的精确到达控制,对共享目标数据的实时性,以及火控数据的共享形式提出了特殊的要求。

本文立足于国内现有装备,对舰炮武器系统的作战信息进行深度挖掘利用,促进舰炮武器战技战法的提高,将探讨在相控阵雷达建立舰炮武器杀伤数据链的基础上,建立舰炮武器系统信息网,并通过联合反导的作战场景,分析该网络如何通过舰炮火力的精确控制,提升舰艇编队舰炮武器系统的联合反导拦截效能。

1 舰炮武器系统互通互联

国内舰艇数据链实现各种战术数据实时的传输和交换,为指挥决策和战场实时控制提供保障。然而真正能被舰炮武器系统直接使用的火控数据尚未通过数据链接入舰炮武器控制。联合合成跟踪网重点关注传感器数据整合,但是对于舰炮武器的精确控制尚缺乏进一步考虑。舰炮武器系统对共享数据存在其特殊性:1)对目标数据实时性要求高,舰炮火控解算通过对当前目标跟踪数据的滤波来预测和弹丸的相遇点,滞后的目标数据将增大火控系统误差,对高速机动类目标影响更大;2)对数据空间一致性要求高,各传感器在各自舰艇平台的安装位置不同,探测时舰艇甲板摇摆不定,目标跟踪频率各异;3)需要关注全弹道时空数据,特别是火力达到的精确计算;4)数据链终端需要一定的数据存储和计算能力,例如校射偏差转换时需要本舰航程累计。

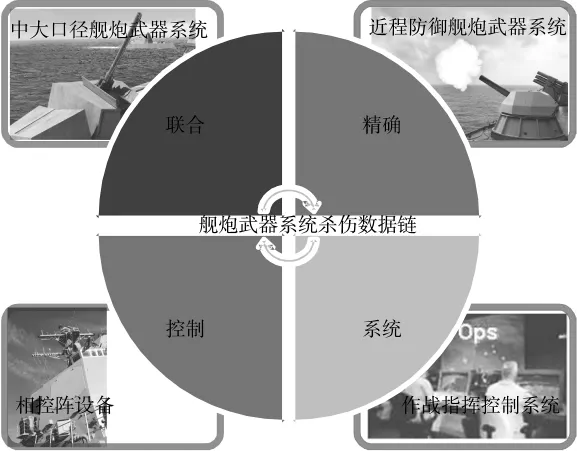

随着相控阵雷达在新型驱逐舰的列装,对舰炮武器系统而言将具备更强的火控管理能力,相控阵雷达为大口径舰炮武器系统提供多个目标的精跟资源通道,另外可以通过相控阵雷达构建一体化舰炮武器系统数据链,结合雷达自身的特点以及数据传输的需要,利用雷达平台进行通信,满足舰艇舰炮武器系统之间的协同。图1显示了在作战指挥系统的调配和授权下,通过相控阵雷达形成舰炮武器系统杀伤数据链,为舰艇编队舰炮武器系统提供火控级共享数据,达到舰炮火力精确控制的示意图。文献[2]结合舰载一体化发展的需要,以CEC网络中的DDS设计技术,以及Link16数据链中的网络技术为启示,提出了基于舰载相控阵雷达实现雷达通信一体化设计的思路,并从通信系统的链路流程、时间资源、时隙分配以及通信协议几个方面进行了论述。2007年雷声公司演示有源相控阵雷达传送大量文件,作为指挥与控制平台或者地面站的能力,性能远优于现有的宽带战术数据链和通信系统,雷声公司称,提供有源阵列、相应的算法和软件就能过的这种新功能,并将其命名为“超级通信”(Super Communication)功能;2013年雷声公司在荷兰岸基设施上成功演示双波段数据链与先进相控阵雷达(APAR)的集成,并演示了其作战能力,扩大了欧洲能够进行舰船弹道导弹防御的舰船数量。

图1 舰炮武器系统互联互通示意图

2 火力精确控制提升反导能力

高射速小口径舰炮依靠高密度弹群集中覆盖提前点来毁伤来袭反舰导弹,然而对于高速机动目标的情况,该集火射击方法的缺点也变得日益突出,目标高速机动性,极易导致火控预测的提前点精度下降,而少量的弹丸对反舰导弹的毁伤极为有限[3],为克服此类不足,本文尝试通过中大口径舰炮结合小口径舰炮进行联合反导的方案,来增强舰艇编队舰炮武器系统的联合反导能力。

目前舰艇装备的中大口径舰炮以76 ms、100 ms和130 ms口径为主,一般认为中大口径舰炮的有效杀伤近界在3 km,而小口径舰炮的有效杀伤远界在1.5 km,两者一般通过梯次拦截来提高全航路对反舰导弹的毁伤效能,本文通过相控阵雷达建立的舰炮武器系统杀伤数据链,真正通过信息手段实现舰炮火力的精确到达控制,实现1.5 km处中大口径弹丸水柱和小口径弹幕的联合精确控制,能有效地提升舰炮武器系统的反导能力。舰炮武器系统联合体系结构[4]见下页图 2。

2.1 水幕反导原理

图2 舰炮武器系统联合反导体系结构

以往认为中大口径舰炮由于自身固有的系统偏差,对1.5 km处拦截掠海高速机动目标作用有限,文献[5]提出了对反舰导弹进行抗击的水幕反导射击方法,文中指出海水密度约为空气密度的1 000倍,弹丸水柱由海水和空气混合组成,其密度远远高于空气密度。根据流体动力学原理,当高速运动的导弹撞击到远大于空气密度的水柱时,瞬间增大的流体动力压会使导弹弹体承受一个很大的过载,这一过载远远超过导弹弹体结构及组件所能承受的过载极限,从而导致导弹解体、爆炸或失控偏航。试验和实践经验表明,中大口径舰炮达到有效拦阻密度的水柱高度可达15 m~20 m,直径可达5 m~7 m,考虑到大中口径舰炮,从弹丸入水到水柱升起到最大高度一般需要2 s~4 s,虽然水柱形成过程与舰炮口径和弹种有关,但对大中口径舰炮水柱形成时间进行分析,弹丸入水爆炸后到形成较为理想的弹着水柱的时间为3 s左右。

目前绝大多数反舰导弹的末段弹道为掠海飞行弹道,高度在10 m以下。因此,在高度上舰炮水幕可以抗击绝大多数的反舰导弹。水幕反导射击时火控解算的诸元控制弹丸落水点,水柱的形成需要时间,控制水柱形成时刚好目标达到。

2.2 联合反导流程设计

舰炮武器系统联合反导射击时间紧迫,为减少射击指挥层次和操作程序,便于实施,一旦舰炮武器系统联合反导方案获得批准后,编队舰炮武器系统直接无缝共享相关火控数据。

以某型小口径舰炮武器系统和某型大口径舰炮武器系统联合反导为例,其中大口径舰炮武器系统内配备跟踪雷达数据通讯周期为20 ms,具备弹丸跟踪能力,系统联合反导流程见图3,打击过程如下:

1)大口径舰炮火控设备以水柱形成阻拦导弹为目的控制舰炮击发,并通过测速雷达的红外脉冲信号,记录弹丸出炮口的准时刻T0,并锁定弹丸出炮口的舰炮架位数据;

图3 舰炮武器系统联合反导功能流程图

2)火控设备计算理论弹道,向跟踪雷达进行弹迹指示;

3)火控设备接收到跟踪雷达反馈的弹丸跟踪数据(对齐到开火时刻),进行弹道滤波;

4)火控设备可根据弹道偏差数据,分离部分射击误差如弹道气象等信息;

5)火控设备进行弹迹预测,估算弹丸落水时刻和位置信息;

6)通过舰炮武器系统杀伤数据链,共享即将出现的水柱信息;

7)小口径近防舰炮武器系统修正目标未来点预测模型进行射击;

8)同时形成水柱阻拦和弹幕拦截的火力到达控制。

其中步骤1)中舰艇编队通过协同控制大口径舰炮的发射时刻,可以尽可能保证多个水柱同时出现,增加水柱阻拦的范围;步骤4)中通过分离的弹道气象误差信息,也可以在编队舰炮武器系统中进行共享。

3 关键模型与可行性分析

3.1 射击时间控制

舰炮武器系统联合反导时间紧迫,控制流程严格,大口径舰炮武器系统在完成弹道跟踪后,需要在小口径舰炮发射之前,向小口径舰炮火控设备完成反馈。

在标准气象条件下,如图4所示,某型大口径舰炮武器系统,假设发射时刻为T0,通过射表可知1 500 m处落水点飞行时间约为1.86 s,假设弹丸入水到水柱升起到最大高度需要3 s,并在此时与目标相遇,则相遇时刻T2=T0+4.86;假设小口径舰炮发射时刻为T3,1 500 m处命中点飞行时间约为2.25 s,如果要实现水柱和弹幕同时到达的效果,可知发射时刻T3=T2-2.25=T0+2.61。

图4 联合反导时间控制

根据以上时间估算,如果水柱和弹幕实现联合反导,小口径舰炮在大口径舰炮发射后约2.61 s后即要进行击发,在这个时间段内,主要需要实现两个主要功能:大口径舰炮发射后,火控设备立即指示跟踪雷达进行弹丸跟踪和落点预测(分配约1.5 s);小口径舰炮火控根据水柱威胁进行预测模型的调整和解算诸元的校正(有解算诸元的情况下进行调整,分配约0.5 s)。通过分析舰炮武器系统在1 500 m处联合反导在时间反应上基本可行。

3.2 弹迹跟踪和预测

舰载大口径舰炮发射后,测速雷达可测得的弹丸出膛的红外脉冲信号以及弹丸初速,火控设备在收到该信号后,综合利用捷联垂直基准的舰艇姿态数据以及本舰综合导航数据,计算火炮空间指向角,在地面坐标系下采用弹道积分方法[6],求解弹丸出膛后经过K个火控解算周期在空中飞行的运动参数,即位置和速度值,当前运动参数由火控设备用于指示跟踪雷达捕获跟踪弹丸,所用的外弹道模型为:

火控设备对接收的弹道测量数据采用卡尔曼滤波进行平滑处理,求取地理坐标系下的弹丸测量数据即位置和速度。由于击发后舰艇在运动,因此,各弹道点数据均要修正到舰炮射击时刻,主要是修正击发后的本舰航程,x方向修正公式为,y方向修正公式为为第i个周期的本舰航程在x、y方向的分量。

获取弹丸跟踪滤波处理的信息后,采用3.3节弹道气象误差提取方法,根据修正后的气象参数、弹丸初速,以及弹丸被稳定跟踪时刻的当前运动参数,在地面坐标系下采用弹道积分方法实时积分,预估未来弹丸数据即位置和速度。比较弹丸高度数据与海平面高度数据(假设海平面高度为0)的高度差,若大于给定的阈值δ继续积分,直至高度差<δ,此时弹丸位置数据,即为所求解的弹丸水柱坐标。

3.3 气象偏差提取

引起弹道偏差的因素有很多,对于大口径舰炮而言,除测速雷达可以测量弹丸发射后的实际初速外,弹道偏差的一个主要来源是弹道气象误差,因此,尽可能地分离气象偏差,短时间内可以共享给其他舰炮武器系统,提高射击精度。

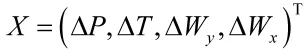

建立偏差模型,通过弹道微分方程的泰勒级数展开,并保留一阶项,可得到气象因素对弹道偏差的影响,需要辨识参数向量为:

表示为Y=AX;

其中,△P为气压偏差,△T为气温偏差,△Wy为横风偏差,△Wx为纵风偏差,△x、△y、△z分别为弹道偏差在3个坐标轴上的分量。

根据当前使用的气象参数,结合修正量X,得到修正后的气象参数;利用修正气象参数以及弹丸被稳定跟踪时刻的位置和速度,当作弹道方程重新计算的初始条件,进一步提高弹丸落点的预测精度。

3.4 火控预测模型调整

以某小口径舰炮火控多模型自适应跟踪算法为例[7-9],对于机动复杂的目标而言,同一时刻采用多个模型完成滤波,根据它们的似然函数,计算每一个模型的正确概率,然后求它们的加权和。改进后的多模型算法结构如图5所示,大口径弹丸采用水柱拦截模式计算诸元,发射后由于采用弹迹跟踪预测模式,能够马上较为准确地预知水柱信息;小口径舰炮采用跟踪集火射击模式,在进行加权系统计算时,充分考虑到水柱即将产生的“区域拒止”效果,修正当前滤波器加权系数,保证小口径弹丸向更多的非水柱区域进行集火射击,提升舰炮武器系统联合拦截概率。

图5 多模型算法结构图

4 结论

本文结合舰炮武器系统的特点,以舰炮火力精确控制为出发点,提出基于相控阵雷达建立舰炮武器系统杀伤数据链,分析了共享火控数据的内容和要求,并以小口径和大口径舰炮武器系统联合反导为例,展现了一体化火控网络提升反导拦截概率的能力,该火控网络也可应用于舰艇编队作战,结合新型激光炮和电磁轨道炮装备,进一步提高防空反导和区域火力兼容控制能力。