江南市镇空间布局的再研究

2019-07-19李晓潘柯邑皇甫生鸿

李晓 潘柯邑 皇甫生鸿

摘要:目的:为深化与完善江南常州市镇空间研究。方法:通过比对市镇街区长度的数据,证明了清代后期常州市镇空间普遍偏小的基本观点;以常州市镇为中心,论证了当前江南市镇空间布局研究的客观局限;重点研究了常州市镇空间中,河道与官道对街市布局、巷弄组织以及商业职能的影响。结果:總结出常州市镇空间布局的形制类型。结论:该研究可作为江南市镇——常州段的专题研究成果。

关键词:常州;小型市镇;空间布局;街河关系;官道

引言

明清时期,中国江南地区,即环太湖流域的杭、嘉、湖、苏、松、常六府[1],经济繁荣,文化昌盛,孕育了独具一格的江南水乡聚落体系。该体系可划分为村落、市镇、城市三级,是构成明清江南水乡商业化城镇网络的关键节点。其中,市镇是整个网络中上通下达的中坚环节,“在市场体系中处主体地位,是重点构成部分”[2],塑造了江南典型的水乡空间形态。

一、常州市镇空间的整体概况

近代以前,“市镇”并非行政单元,而是属于经济活动范畴,正如明代董斯张在《吴兴备志》卷一四中所言“商贾聚集之处,今皆称为市镇”。市镇具体包含两类空间。乾隆年间《吴江县志》卷四《镇市村》中云:“有商贾贸易者谓之市,设官将禁防者谓之镇”;嘉庆年间《石冈广福合志》卷一《疆域考·市镇》中云:“大抵市小而镇大也”;民国时期《嘉定县续志》卷一《市镇》中认为“以商况较盛者为镇,次者为市”。[3]一般而言,在规模上镇多大于市,且由于镇规模庞大,故多设“官将禁防”以维持治安。但在咸丰年间的《咸丰元年武进县知县向柏龄乡镇免派罪犯碑》上也出现了与此结论相“冲突”的说法,即常州“安家舍镇,系偏僻小集,并非大镇”。由此可见,常州安家舍镇在体量规模层面上,并不符合对市镇的一般定义。常州地区类似情形的出现并非个案。今常州市地处江南西北的边缘地带,明清时期属于江南常州府的武进县与阳湖县(清雍正四年,即公元1726年,析原武进县为武进、阳湖二县,包括今常州天宁、钟楼、武进与新北四市辖区;常州府其余诸县市镇前人已多有研究,不在本文研究范围之内;为方便阐述,后文均以“常州”或“常州地区”代指常州府武进、阳湖二县)。据有关学者统计,从明成化年间至清康熙年间,常州地区镇的数量从3处增至6处,横林镇、奔牛镇等均是当时的重镇;至清朝后期,常州地区镇的数量呈井喷式增长,道光年间增至22处,光绪年间更多达93处。[4]然而,与庞大的增量形成鲜明对比的是,新增设的镇在街区规模上却普遍较小。以道光年间新增的焦店镇(即焦溪镇)、浮荡镇(即湖塘镇)为例,其规模分别在常州东大门、南大门市镇中属最大,但的街区长度仅为奔牛镇的1/2,更有甚者如郑陆镇则小至其1/8。

有相关学者提出,按照市镇人口的多寡,江南市镇可大致分成四级,拥有万户的商业聚落为巨镇,千户者为大镇,百户者为一般的镇或较大的市,不足百户者为小型市镇。据此,笔者进一步统计了不同人口规模市镇的街区长度,发现大镇及以上者,较长的单向街市长度9里至3里不等,一般的市镇则有一、二里,小型市镇多不足1里。按街区长度作标准计算,清代后期常州地区的93处镇中,有九成的镇属于一般市镇与小型市镇的范畴。如表1所示,笔者选取了常州地区影响力较大的10处市镇(表中灰色部分)与江南其余地区的20处市镇,在街区规模上进行比对,由大到小、从上至下排列。虽然此种市镇规模划分标准既是一家之言,也是一个较为模糊的区间概念,但有一点是相对明确的,即常州地区的大部分市镇的街区空间规模较小,此为常州市镇空间的一个基本特征。

二、江南市镇布局研究的客观局限

江南市镇空间的布局研究,至少包括两个层面。从外部整体而言,市镇与河道组构是前提。陆元鼎先生认为江南“水乡集镇总体布局的框架主要根据集镇与水体的组构关系形成的”,即江南市镇空间布局的核心是处理市镇与河流之间的关系。据此,从总体布局的形态上而言,可分为四类:沿河流或湖泊一面发展、沿河流两面发展、沿河流交叉处发展以及围绕多条交织河流发展。[5]从内部结构而言,街河关系是核心。街市,是江南市镇的中心区,涉及人们居住、生产、商业、娱乐、宗教等各种社会职能,街、河、桥三者交汇处往往是其最具生命力的地段。就目前学界形势而言,街河关系是市镇布局研究的主要方向。

何荣昌先生早在1984年便提出“夹河为市”是江南市镇布局的共同特征。[6]在此基础上,后继学者做了进一步修正与完善,提出河流与沿河街市、建筑之间的空间布局形制,可分为面河式(包括一河两街、一河一街等具体形式)与背河式(即建筑——街巷——建筑——河流的形式)两种。[7]此外,以陈学文与樊树志两位先生为首的学者,则将市镇街河布局问题置身于,河道数量、走向具有多样性的大环境中去考量,进一步关注了不同走向街市之间的组织关系,归纳的布局形制主要包括“一字形”、“十字形”、“丁字形”[8]及“环状形”四类。[9]

笔者认为,以常州市镇研究为中心,过往江南市镇空间布局研究的视角,至少有三方面值得探讨。

1.以往江南市镇研究,对常州地区关注较少,主要以苏、松、嘉、湖四府市镇为重点研究对象。例如樊树志的《江南市镇:传统的变革》一书中,便未把常州地区的市镇纳入江南市镇范畴考量。以总结的“十字形”市镇为例,其定义为在十字港前提下构成十字形街市,并未对一河穿镇而过却形成十字形街市的布局方式(例如常州焦溪镇),进行归类说明。

2.由于江南市镇在规模上差异巨大,因此在市镇布局研究的过程中,研究样本的抽取应充分遵循分层抽样的基本原则。而目前江南市镇空间布局的研究样本,普遍集中在大镇与巨镇层级,对常州小型市镇一类的关注明显不足。

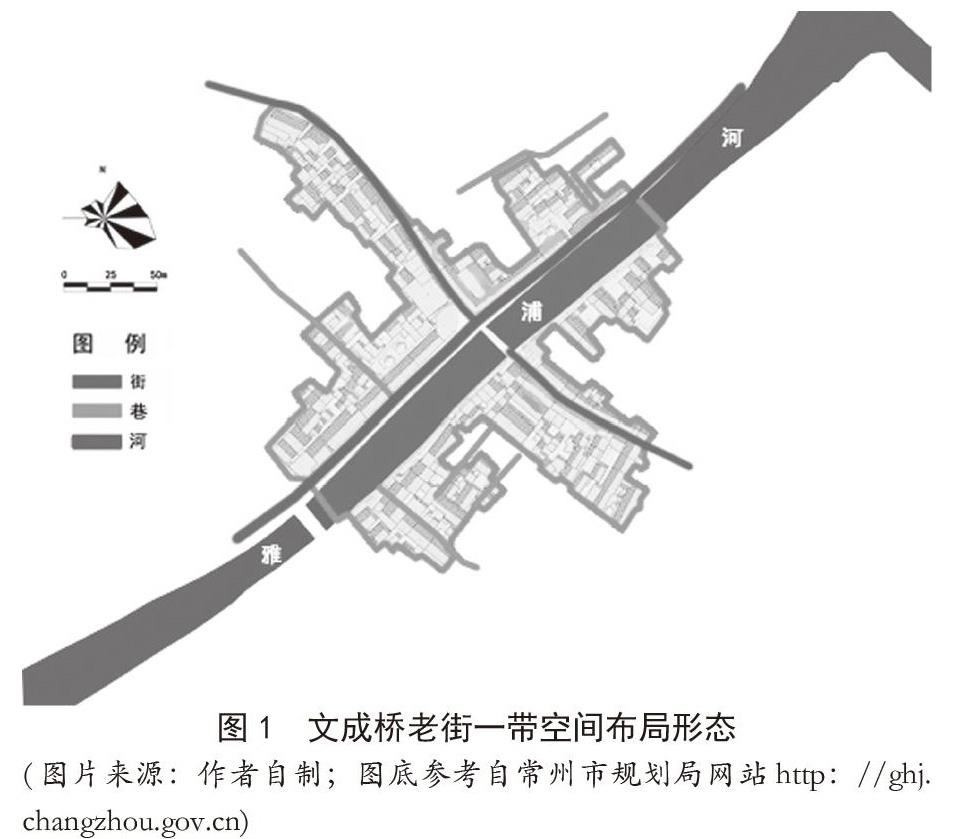

3.目前市镇布局形制的分类,普遍基于河流与沿河街市之间的空间关系展开,与此同时忽略了内陆街巷对市镇布局形态的影响作用。以常州文成桥老街一带为例,若仅从沿河街市的角度考虑,沿雅浦河北侧平行排布的街市使得该市镇形成了看似“沿河流或湖泊一面发展”的布局形态,然而内陆街市雪西街——雪东街一线的存在,使得该市镇实际上构成了完全不同的“沿河两面发展”的空间格局。

因此,江南市镇研究的整体视域下,常州地区市镇空间布局的专题研究亟待进一步完善与深化。

三、常州市镇空间的布局形态

从建筑学的角度讲,矩形平面空间的利用通常是最高效、最充分的。古人们很早就认识到这一点,在市镇空间中,为高效利用空间而采取矩形式总体规划,使得街市与河道的走向最常呈现两种关系,一是近似平行,二是近似垂直。商品集散,是市镇承载的最基本的经济活动之一。在河网交错的水乡地区,市镇主要依赖河道运输的方式实现商品的集散,故而街市与河道码头之间的活动流线需要保证足够的畅通与高效。从空间句法的角度而言,即要提高对象空间单元的可达性与渗透性,具体到操作手法表现为降低这一单元的深度值。相较街市垂直于河道的关系,若街市贴河平行蔓延,且其间又多码头,则从河岸至街市就不存在明显的“深度”概念。综上所述,为实现市镇商品集散效益的最大化,街市与河道呈平行关系往往是最优选择。以此关系为基础形成的常州市镇,其布局类型可归纳为“街河平行形”,具体包括以下几类。

(一)“街河平行形”布局。

1.“工字形”布局。此类型是“街河平行形”布局方式的基本母型,即紧贴河流一侧发展的市镇空间中,只存在平行于河流的街市。此类空间集中体现了市镇商品集散的职能,以提高运输效益为第一要义,呈现出街巷组织极度简洁,街河关系极度直接,商业中心分布极度单一(仅沿街河一侧)的空间特征。通常而言,“工字形”布局的小型市镇,如常州东部的郑陆镇,商品集散规模较小,街市仅采取面河式足以满足多数的商业活动;若发展成商品集散的商业大镇,如奔牛镇,其街市趋向于采用背河式,则沿街排布的店面数量可增加一倍。此外,以商品集散职能为导向,此类市镇大多分布在河面宽阔的河道周边,以满足大型货船航行与停泊的需求。以郑陆老街濒临的北塘河为例,平均水面宽30米,河道底宽10米以上,是常州运北水系的骨干河道,而奔牛老街南侧的大运河水面则更宽达100米。

2.“土字形”布局与“≠字形”布局。在母型基础上,常州市镇还衍生出了“土字形”布局(即在平行街市的一侧同时出现了垂直关系的街市,例如三河口镇)与“≠字形”布局(即垂直关系的街市通过桥梁延伸至河对岸,例如文成桥老街一带)。如图1所示,空间中除简单的面河式街市以满足商品集散外,与河流呈垂直关系的街市,使得市镇的商业活动中心逐渐分散至内陆,生产贸易作为重要的商业职能逐渐被凸显出来。以常州南部的文成桥老街一帶为例,在与雅浦河呈垂直关系的雪西街两侧,还保留有圆作店、茶馆、中药铺等老旧店面。

3.“丰字形”布局。相较于以上三类,此形态是一种更为复合与成熟的市镇空间布局类型,河道两岸都存在与河流呈平行与垂直关系的街市,典型代表有焦溪镇、漕桥镇、杨桥镇等。宏观角度而言,这类市镇大多远离府城与县城,是偏僻农村地区的商业命脉,商业职能愈加复合,商业中心呈现离散化,宗教文化等元素也渗透其中,出现了寺、庵、戏楼以及书院等非商业节点。微观而言,关系河道均为骨干河道的狭窄支流,市镇空间格局不似前三类般舒朗简洁,街巷体系更为复杂,巷弄数量明显增多,街市道路愈加拥挤。以焦溪镇为例,如图2所示,分布在舜河支流、河面均宽8米的龙溪河两岸,至今依旧保留有“一河、四桥、七街、两巷、十三弄、多圈门”的格局,面河式、背河式街市共存,老新街等主街宽不足2米,局部背河式街市宽不足半米,分布着鹤峰书院、姚记豆腐坊、耶稣堂、典当行、美新照相馆、杀猪场、牛马场等各类社会属性的空间单元。

(二)“街河垂直形”布局。

此布局类型指的是该市镇的主要街市垂直于河道,且不存在或少量存在沿河平行布局街市的空间形态。前文已经论证,“街河平行形”布局被广泛采用,主要基于其商品集散效益的优越性。而“街河垂直形”布局类型存在的缘由,笔者认为,主要与古代官道的设置有关。官道,又称驿道,古人多称“官路”,属于古代政府规划的官方公路系统。常州地区水网密布,效率为先的官道不适合依河蜿蜒设置,往往需要涉水而过,故而与河道形成垂直形相交的格局。在清道光二十三年(即公元1843年)与光绪五年(即公元1879年)的《武进阳湖县合志》(后文简称《合志》)中,均清晰地记载了常州府各处的官道,涉及有魏村镇、湖塘镇以及横山镇等[10]。如表2所示,由于制图技术存在时代局限,并且历经百年变迁,河流多次改道,故而图本中描绘的市镇环境与当前实际现状有所不同,但基本格局依旧可辨认;而图本中描绘的市镇官道,与现实的市镇主街,在地理位置与脉络走向上也高度吻合。

同济大学教授邵勇在《江南水乡传统城镇研究》中便指出,江南市镇中存在御道一类的官方特设道路[11]。换而言之,此类市镇中的主街,既处在市镇道路系统的顶层,同时也是官道系统中的一部分。此外,笔者进一步统计了“街河平行形”市镇官道的设置情况发现,在《合志》中除焦溪镇以外,其余的“街河平行形”市镇境内,并无官道存在的图本记录。“街河垂直形”布局的市镇,具体包括以下几类。

1.“T-H形”布局。以魏村镇(今魏村老街闸南片)为例,其处在老德胜河与潘郎河交汇形成的锐角内陆一侧,曲折蜿蜒的河岸线与内部南北向的官道(即主街)都直接制约着市镇空间的发展。魏村镇本质上是江防要津,北侧控制着长江德胜河口至常州大运河间的航段,东侧又是从依西乡通往依东乡的水路必由之地。据传明代为防倭寇,魏村闸南部分便设有五重圈门,独立成寨,是常州地区少有的几处具有明显政治、军事地位的要镇。此种背景下便出现了魏村老街“T-H形”的灵活布局:二百余米长的主街,与老德胜河呈近似垂直关系交汇,构成“T”字形的基本街河格局;潘郎河畔一侧相对平直,适宜商品集散,故沿河布置一段五十余米长的外东街,与桥、河构成“H”字形格局;两者之间又以“一”内东街相连,构成互通的街市体系。这些街道均宽3~4米,符合古代官道宽一丈的建设标准。此外,与闸南部分独立成寨的格局不同,魏村闸北部分街河呈平行关系布局,完全契合《合志》中官道止于老德胜河闸口的记录。

2.“牛字形”布局。与魏村镇类似的还有湖塘镇,同样官道穿镇而过,东北侧两河交汇。湖塘镇的街河布局相对简单:南北向约600米的主街,以大通河、横街为界分为北街、中街与南街,街河关系呈“牛字形”布局。值得一提的是,横街以南部分,南北向的街市被一列同样走向的建筑一分为二,形成两街夹一屋的有趣格局,使得此段街市长度与沿街店面数量增加一倍。

3.“上字形”布局。最能体现官道作为主街对市镇布局产生决定性影响的,是常州东部的横山镇。横山镇濒临的新沟河,河道平直,河面宽阔,最适宜街河平行的布局方式,实际却在官道走向的影响下,采用了“上字形”的街河垂直布局。

(三)其他布局类型

除以上两大类情况外,官道、市镇、河道三者平行布局的格局也是极为常见的。此类市镇最为典型的便是孟城北街。如图3所示,孟城北街实质上是常州北部孟河城北门外沿官道两侧分布的集市,鼎盛时期店面多达186家。其街市長约560米,东侧二百米处是南北向延伸老孟河,构成“11字形”的街河布局类型。在此种类型中,尽管街市与河道近似平行,但由于两者相距甚远,商业联结较为薄弱,街市走向主要受官道影响,故不能简单地归入“街河平行形”一类。

综上所述,以街河关系为核心总结的常州市镇空间布局的形态类型,如表3所示至少包括三大类:一类是主要顺河流走向延伸的市镇,采用“街河平行形”的基本布局,具体包括“工字形”、“土字形”、“≠字形”、“丰字形”等类型;一类是主要顺官道走向延伸的市镇,形成了“街河垂直形”的布局方式,具体包括“T-H形”、“牛字形”、“下字形”等类型;还有一类,非沿河官道与河道呈平行走向,市镇构成“11字形”布局形态。需要说明的是,本文统计测量的样本数依旧不够充分,对常州市镇布局形态的研究,有待后继学者进一步指正与完善。

结论

虽然常州地处江南文化圈的边缘地带,小型市镇也非江南市镇类型的典型代表,但从益于学术研究长久发展角度而言,完善与深化对江南各地区、各类型市镇空间的研究,客观展现江南市镇文化的差异性与多样性是极为必要的。本文以常州地区为中心,在前人街河关系研究的基础上,重点关注了官道在市镇空间布局中的影响作用,对常州市镇空间布局形态做了基础分类,一定程度上拓展了江南市镇空间布局研究的思路,具有一定的学术参考价值。

参考文献:

[1]雍正华.江苏民居[M].北京:中国建筑出版社,2009:60.

[2]陈学文.明清时期太湖流域的商品经济与市场网络[M].杭州:浙江人民出版社,2000:255.

[3]陈国灿.江南城镇通史——清前期卷[M].上海:上海人民出版社,2017:4-7,19-21.

[4]叶舟.江南市镇的再认识:以常州市镇的历史与演变为中心[J].社会科学,2009 (6):152-156.

[5]陆元鼎.中国民居建筑——中卷[M].广州:华南理工大学出版社,2004:344-346.

[6]何荣昌.明清时期江南市镇的发展[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),1984 (3):96-101.

[7]周学鹰.中国江南水乡建筑文化[M].武汉:湖北教育出版社,2006:112-115.

[8]樊树志.江南市镇 传统的变革[M].上海:复旦大学出版社,2005:118-194.

[9]包伟民.江南市镇及其近代命运 1840-1949.[M].北京:知识出版社,1998:93-98.

[10]常州市图书馆.常州古地图集[M].南京:凤凰出版社,2013:200、208、243、245、250.

[11]邵勇.江南水乡传统城镇研究[D].上海:同济大学,1996:49.