现代旅游启示录

2019-07-19袁洁

袁洁

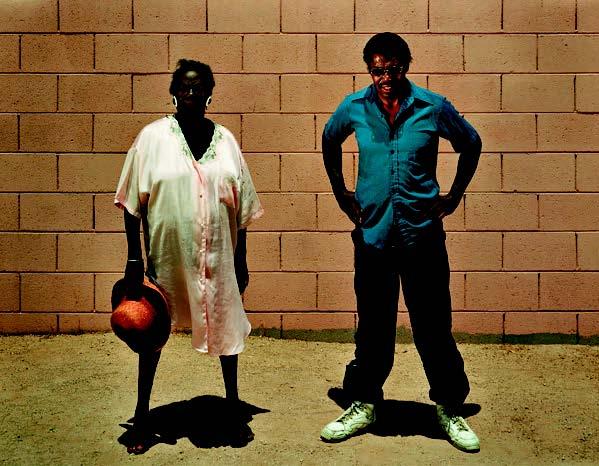

遠行前的杰克· 凯鲁亚克,[ 美] 罗伯特·弗兰克/摄,1958年。

我对成都的鹤鸣茶社向往已久,但当我真的坐在静谧河边的茶社竹椅上,努力让自己融入这熟悉的陌生地时,举目四望,我明白这又是一次无效的旅行。

只要你在网上搜“成都必游景点”,就能很快得到一系列的推荐目的地,鹤鸣茶社一定名列其中,它的网络评分超高,是慢生活的标配之一。来到成都的外地游客都会被建议来这里喝一喝茶,采一采耳,再到旁边的路口处吃一顿油辣冒汗的火锅……但我完全无法享受这份刻意安排的闲适,好似套上了一件别人的衣服,假模假式。

有效的旅行让所有人神往。1958年,美国作家杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)再次拿起行李,远走他乡。作为“垮掉一代”的王牌代言人,凯鲁亚克诠释着有关旅游的终极定义:平衡与反抗、击碎与回归、浪漫与牺牲。同样对这些定义感同身受的还有美国摄影大师罗伯特·弗兰克(Robert Frank)。我看过一张弗兰克拍摄的凯鲁亚克临行前的照片。画面中他穿着最朴素的美式条纹衬衣,纷乱的头发半遮着额头,结实的手臂提着一个老式旅行箱,他面带微笑,望向弗兰克,那是一个战友般的微笑,弗兰克用摄影抓住了这个理想者坚定又温柔的一面,我想象着凯鲁亚克在被定格的这一瞬间后果断转身,走向他的那辆破旧的老式汽车,拉着他的老母亲和那条最亲密的老狗,三条生命就这样欣然交给了公路。

凯鲁亚克在旅途中写出了最负盛名的自传体小说《达摩流浪者》,弗兰克在旅途中拍出了奠定现代摄影方向的《美国人》,他们两人的旅行升华了人生与艺术,我羡慕不已。但根本做不到如此。

时代变了。

鹤鸣茶社的竹椅上坐着一个个躁动不安又极度焦虑的现代人,现代的旅行早已无关真实的内心,而是一场盲从感与形式感十足的产业链:下载几个旅游APP软件,查找上面排名靠前的旅游攻略和点评,去评分最高的住所和餐厅打卡,寻找网络上流行的那些最佳拍摄点并拍几张纪念照片,取景一样,姿势一样,流水线一般的旅游照片就这样被制造了出来。

商家无时无刻不在暗示着我们——久醉于大都市中的你污秽不堪,需要一场告别式的旅行来洗涤心灵,解决现实焦虑的最佳办法就是来一场说走就走的旅行。于是,我洗脑般地从繁闹的北京逃离到悠闲的成都,试图屏蔽一切干扰,如同正遭受精神罹难的逃犯要切断过往,重新做人,去陌生之地寻求治疗,可治疗什么?不得而知。

《无辜》,[美]泰伦·西蒙/摄,2002年。因为受到迪士尼乐园回绝信的启发,泰伦·西蒙用一组名为《无辜的人》的摄影作品来质疑摄影被过分夸大了的证明属性:她走访了美国各地因为照片而被错误当成罪犯的人们,这些人都是被照片当成呈堂证供的受害者,他们中的很多人甚至都没有到过案发现场,就被受害人从几十张嫌疑人的备选照片中挑选了出来被宣判有罪,莫名其妙地成为了替罪羊。这组照片让人们思考摄影作为证明现实真相的功能应该受到怀疑。

我们到底是真的在旅游,还是在演绎着旅游?

美国艺术家女艺术家泰伦·西蒙(Taryn Simon)提到自己曾向迪斯尼乐园发去拍摄申请却收到拒绝信的真实经历。说来奇怪,像迪斯尼乐园这样和谐快乐的地方,摄影师的出现怎会对那里造成威胁?迪斯尼的拒绝信写得颇有深意,道出了现代人对避世行为的精神性依赖——人们到迪斯尼乐园旅游,是去逃避现实困境的,这里仿佛是一座与世隔绝的造梦场,如果一架专业照相机出现在那里,像一根现实的刺,威胁着人们的想象力,立刻把梦境拉回了现实。

热爱旅行的英国文艺评论家约翰·伯格(John Berge)说:“场所是一种心灵状态,而不仅仅是地图上的一个小点。”是啊,一场真正有效的旅行才不会惧怕什么相机。如果心灵是丰盈的,在任何地方都会自如。现代人无限向往的 “求野”,恰恰说明了我们多么脆弱,过得多么无力,需要这么强的形式感来逃避没能力控制的现实生活。成年人的悲剧可能就像一座迪士尼主题乐园,只有不断进去才能造梦。

为什么不勇于承认我们早已经长大,就爱这忙碌无限的大都市:全是动物性、全是焦虑、全是高科技!正如我在鹤鸣茶社里其实最想念的是一杯星巴克咖啡一样,回不去了,是的,这就是进化。

凯鲁亚克的那句名言“永远年轻,永远热泪盈眶。”或许应该改一改,一个更现代的版本:“永远坦然,永远热爱今朝。”回到北京后,我急忙打开关机多日的手机,一条银行发来的商业短信非常应景:“六一儿童节来游乐园做一个仲夏夜之梦,信用卡积分可兑换欢乐谷游乐园门票,大人专属,不可错过哦!”