上海市环城绿带的游憩转型潜力分析及策略*

2019-07-19李春晖赖思琪LIUSongLIChunhuiLAISiqi

刘 颂 李春晖 赖思琪 LIU Song, LI Chunhui, LAI Siqi

从20世纪90年代起,上海开始面临城市快速扩张所带来的生态、环境与社会问题。上海市第三次规划工作会议提出,要抓紧规划在外环线外侧建成一条宽度至少为500 m的环绕整个上海市区的大型绿化带[1],由此提出环城绿带的构想。环城绿带的功能定位主要集中在限制中心城区蔓延、增加生态服务功能与提供游憩活动空间3个方面,并由带状防护林带串联各游憩节点(公园),形成“长藤结瓜”的环状结构。然而,随着中心城区建设用地蔓延至环城绿带以外区域,环城绿带由位于城郊边缘区的绿带转为中心城区内部绿带,显然抑制城市扩张不再是其主导功能。

《上海市城市总体规划(2017—2035年)》提出构建“双环,九廊、十区”多层次、成网络、功能复合的生态空间体系[2]。其中,环城绿带既是上海市生态环廊体系中的重要一环,也是网络化绿道体系的组成部分,对环城绿带的游憩转型提出了新要求。同时,根据《上海市15分钟社区生活圈规划导则(试行)》构建多类型、多层次、步行可达、网络化布局的城市公共空间的要求[3],外环绿带也承载着为其两侧密集的居住社区提供公共空间的重要功能。因此,在上海逐步由高速扩展步入高品质宜居环境建设的发展背景下,环城绿带面临转型与突破,以适应并配合新时代的城市建设要求。

国内外实践证明,环城绿带本身拥有较大的休闲游憩开发潜力。如大伦敦规划方案中的绿带圈以农业和游憩为主[4],北京市将二环绿带转化为多样化的游憩空间[5],成都市则依托环城绿带建成环城湿地公园[6]等。本文通过多源数据分析上海市外环绿带游憩转型的潜力,从而为环城绿带的可持续发展提供依据。

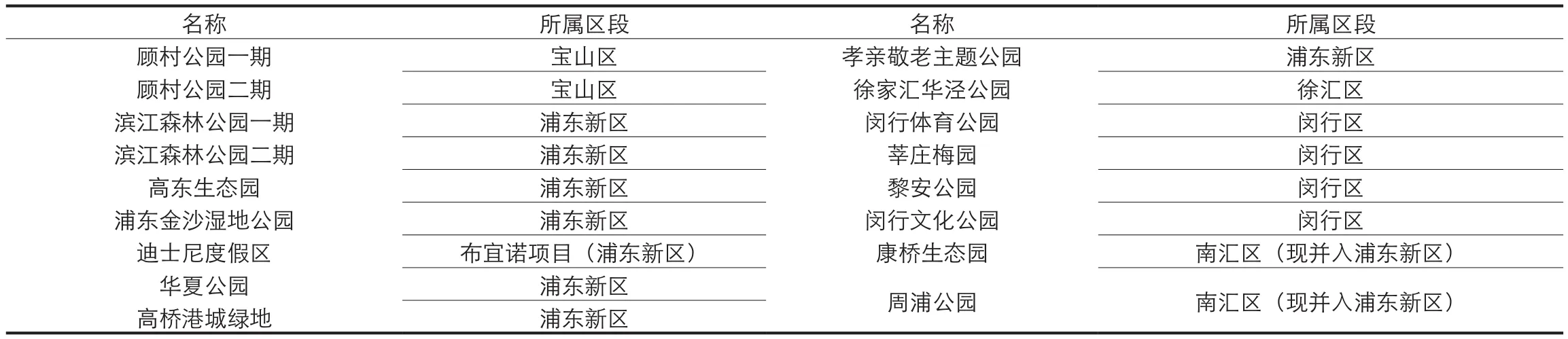

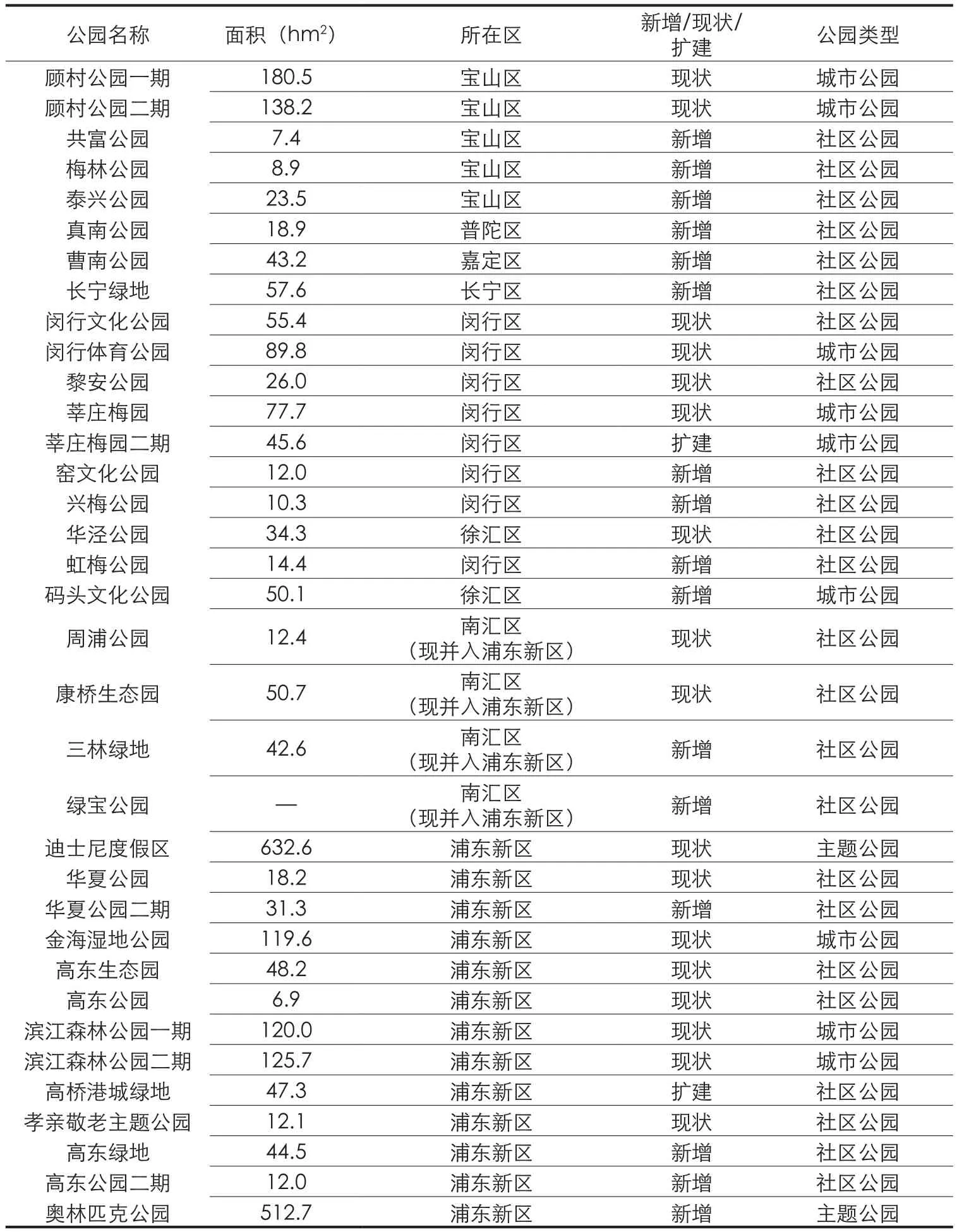

表1 环城绿带已建公园绿地建设情况

1 上海市环城绿带的建设现状

上海环城绿带建设于20世纪90年代,根据规划,上海环城绿带全长97 km,总面积为7 241 hm²[1],全线穿过宝山区、闵行区、徐汇区、嘉定区、浦东新区、南汇区(现并入浦东新区)、普陀区、长宁区8个行政区。环城绿带的形态结构被称为“长藤结瓜”,“藤”为以500 m为基本宽度的林带,其中100 m为纯林带,400 m为以生态林与经济林为主的绿带;“瓜”为沿线局部较宽的地方布置而成的大型主题公园。

从现状调研结果来看,截至2018年,100 m纯林带基本建设完成,公园绿地已建成17处(表1,图1),面积为1 697 hm²。

目前,大部分公园的使用率较低。除顾村公园、滨江森林公园、闵行体育公园(含热带风暴)、迪士尼度假区外,其他公园知名度低,游客量较少。公园距离中心城区远,周边各项公共服务设施少且分布不均,部分公园绿地可进入性较差、可达性不高等也是导致使用率较低的主要原因。

环城绿带中的“藤”均为人工林。经过多年的生长,种植密度过大、郁闭度高,沈沉沉[7]研究发现环城绿带的植物种类较丰富且群落物种多样性指数较高,生态系统服务功能提升显著。因此,如何在保护现有生态格局的基础上,有的放矢地增加公园绿地,提升绿带的游憩服务功能,满足居民日益增长的对游憩开放空间的需求是本研究的重点。

图1 环城绿带现状公园绿地分布图

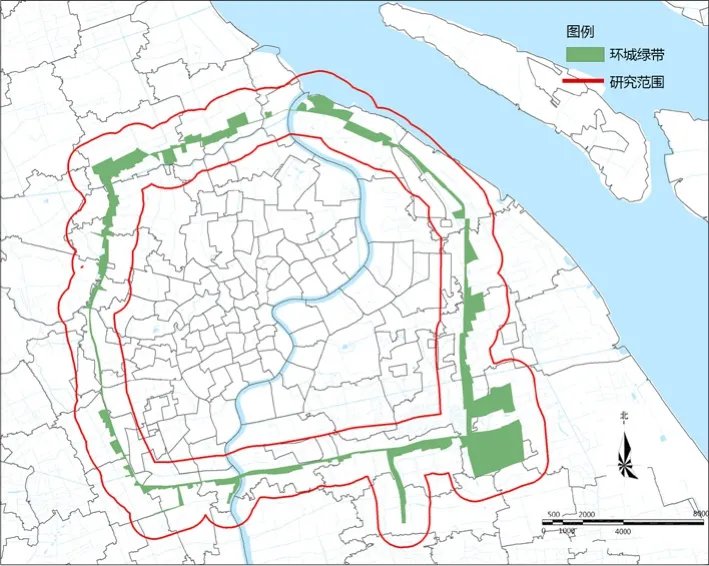

图2 研究范围示意图

2 上海市环城绿带游憩转型潜力评价

2.1 研究范围

有学者[8-9]认为15 min步行时间以内的距离为公园绿地服务的最佳距离,而15—30 min步行距离可作为公园绿地服务的可接受距离,大于30 min步行距离则为不可达距离。因此,本文以环城绿带两侧30 min步行距离(约1 800 m)缓冲区范围为研究边界(图2)。

2.2 游憩转型潜力评价体系构建

本文所指的游憩转型潜力评估是评价环城绿带部分地段由防护绿地转化为公园绿地的适宜性。已有研究表明[10-11],公园绿地选址或吸引力受到其自身条件、外在交通条件(可达性)、周边服务设施水平,以及使用人群的需求度等要素的影响。因此,本文将环城绿带的游憩转型潜力评价因素分为3个方面:游憩需求、交通条件、游憩聚集度。

游憩需求即为使用者对公园绿地所呈现的兴趣与需要,这主要取决于其所服务对象的数量,即本地居民聚集度,尤其以周边居民为主。一般地,周边居民的空间聚集度越大则游憩需求越大,反之则越小。因此,对游憩需求的评价取决于周边居民的空间聚集度,居民的空间聚集度由人口密度与居住用地聚集度两个因子决定。

交通是连接游憩服务供需间的工具,便利的交通条件将增加居民与公园绿地接触的频度与机会。大多数居民前往公园活动主要采用步行、骑行的方式,距离较远的游客选择乘坐公共交通或自驾的方式。因此,交通条件的评价分为道路网络与公共交通两部分。其中,道路路网影响步行、骑行与自驾的便利程度,公共交通的便利程度取决于公园周边的公交与地铁的分布。

聚集效应(Combined effect)在经济学领域指各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果以及吸引经济活动向一定地区靠近的向心力[12]。游憩空间存在同样的效益,游憩空间相对聚集的区域对居民的吸引力较大,居民前往活动的意愿则越强烈。选择聚集度较大的区域建设公园,则吸引居民进入公园游憩的机会更大且居民在公园中的潜在停留时间更长,公园的使用频率越高。

综上,从游憩需求的角度,以周边居住用地聚集度、周边人口密度分布作为评价指标。从交通便捷的角度,分别对交通路网、公共交通站点的空间聚集分析。从游憩空间聚集的角度,分别分析购物、餐饮、文化、旅游、娱乐设施5项因子的空间聚集度。由此形成由9项核心评价指标构成的环城绿带转型潜力评价指标体系,并通过专家打分法与层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)获得3大指标的权重(表2)。

2.3 数据来源与处理

本文所需的基础数据主要包括以下几个部分:道路交通数据、公共交通数据、人口数据、服务设施的POI数据等。

人口数据采用上海市第六次人口普查数据,以街道为统计单元。道路交通数据与公共交通数据由原创数据媒体“城市数据团”提供,其中道路数据包含城市快速路、高速路、国道、省道、县道、乡镇村道、行人道路等类型(图3左),公共交通数据包含公交与地铁站点位置信息(图3右)。

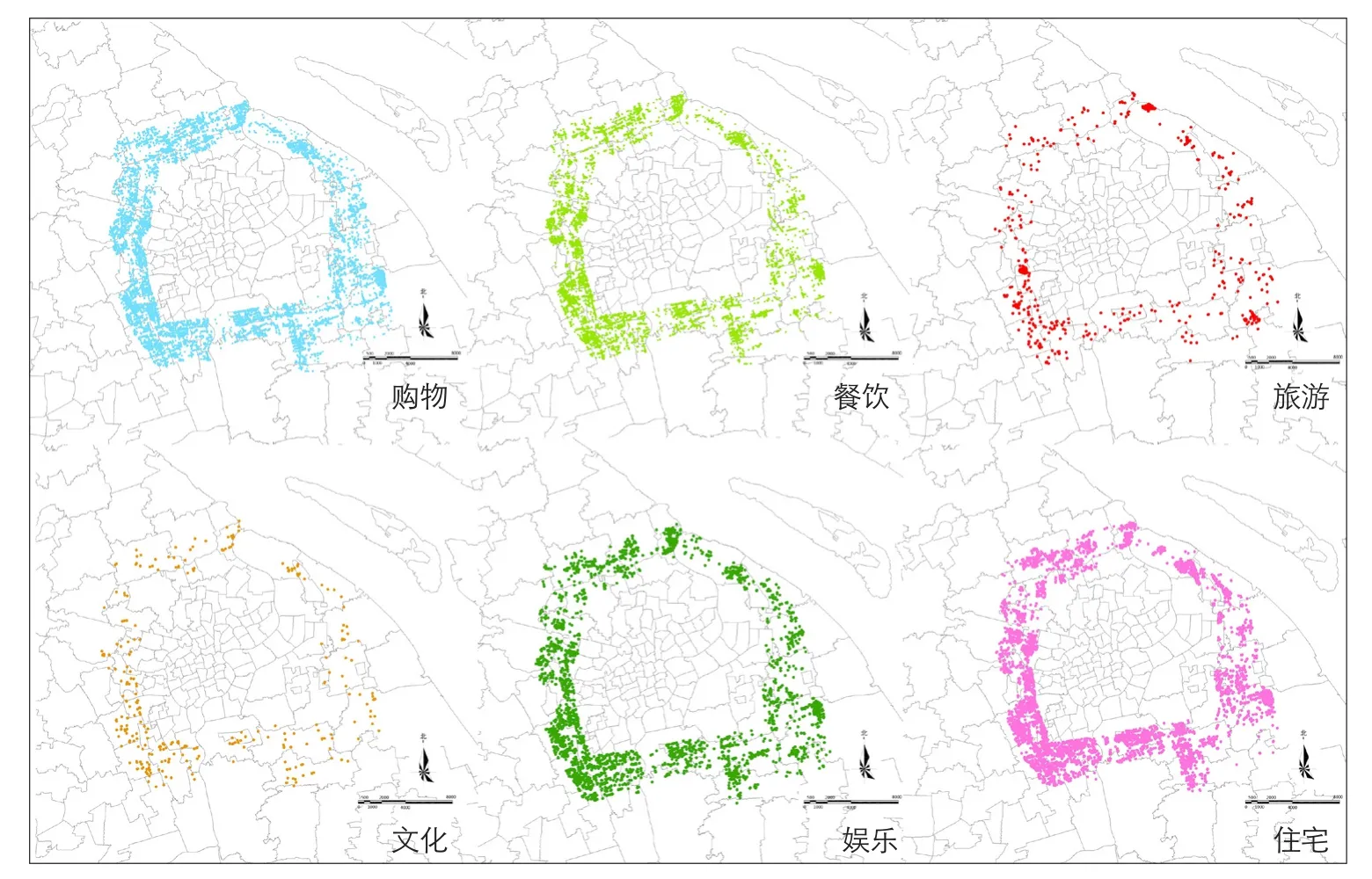

鉴于居住、购物、餐饮、文化、娱乐、旅游等设施空间分布信息难以获取,本文采用POI数据,通过网络爬虫由高德地图①https://ditu.amap.com/。POI接口获得上述设施信息,包括名称、地址、经纬度、所属区县等(表3,图4)。

表2 环城绿带游憩转型潜力的评价指标体系

POI为兴趣点(Point of interest)的缩写,是电子地图中基于位置服务的信息点,是带有空间属性的数据。它涵盖城市中各类基础设施,例如医院、公园、小区、便利店、超市、加油站、学校等,包括各点的位置信息与属性信息,如名称、类别、经纬度、地址等。POI数据是当前热门的大数据分析经常使用的一项开源数据,在城市规划、城市管理、城市分析中已有广泛应用,如研究城市旅游热点[13]、城市各类基础设施的可达性[14-16]、城市产业聚集性[17]、商业业态的空间分布[18]等。

各大电子地图及社交网站如Google earth、百度地图、高德地图、新浪微博、Twitter等均建立了POI数据库,并将POI开发接口向公众开放,可通过网络爬虫高效、便捷地爬取所需的POI数据。

3 游憩转型潜力评价结果分析

利用ArcGIS对上海市人口普查数据和居住点等设施的POI数据进行核密度分析,再利用重分类和叠加分析工具获得各要素的评价分级和综合评价结果。

3.1 游憩需求度

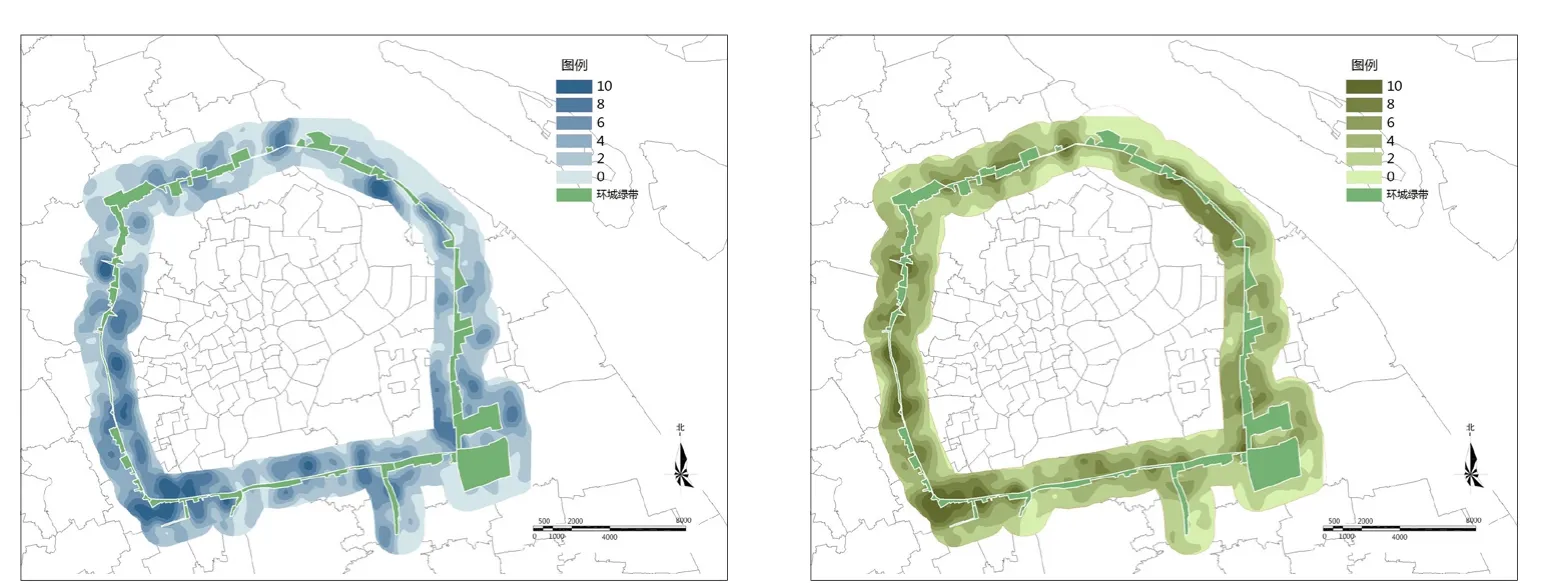

环城绿带周边主要的人口聚散程度差异显著(图5-图6)。较聚集的区域为环城绿带西南侧的嘉定区、普陀区、闵行区、徐汇区,这些人口聚集的区段所在的古美镇街道、真新街道、长征镇街道、东明路街道、长桥街道、凌云路街道等人口密度均超过20 000人/km²。原南汇区、宝山区的人口聚集程度整体偏低,对公园绿地的需求度较低。浦东新区内除高桥镇政府、高东镇政府所在片区外,其余部分人口聚集度较低。

表3 POI数据点分类

图4 研究范围内各类设施POI分布图

图5 人口密度评价结果(左)与居住点POI核密度评价结果(右)

3.2 交通便捷度

从分析结果来看(图7-图8),交通较便捷的区段依旧集中分布于普陀区桃浦镇,闵行区虹桥镇、梅陇镇、莘庄镇,长宁区新泾镇、程家桥街道,徐汇区华泾镇,环城绿带两侧的交通可达性均较好。浦东新区高行镇、东明路街道、张江高科科技园、唐镇中的部分区域交通可达性也较好。宝山区、原南汇区的交通可达性整体较差。值得一提的是,滨江森林公园所在的高桥镇、顾村公园所在的顾村镇,以及迪士尼所在的川沙新镇在道路与公交两个方面均得分较低,作为环城绿带中的大型公共游憩地,这3处公园的交通可达性均不足。

图6 游憩需求度评价结果

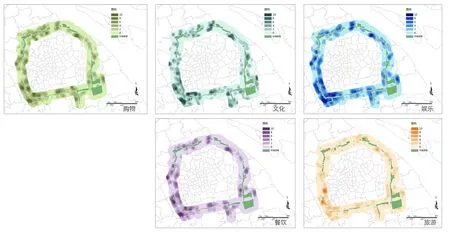

3.3 游憩空间聚集度

游憩空间在环城绿带中的分布主要集中于长宁区东侧上海动物园、西郊宾馆一带,以及闵行区政府所在地、七宝镇一带。普陀区、嘉定区、宝山区吴淞镇街道、浦东新区高东镇周边为游憩空间的集聚点。在建成公园中,高东生态园、顾村公园、滨江森林公园周边也分布着小范围的游憩空间聚集点,意味着这些建成公园周边的配套服务设施已初具规模(图9-图10)。

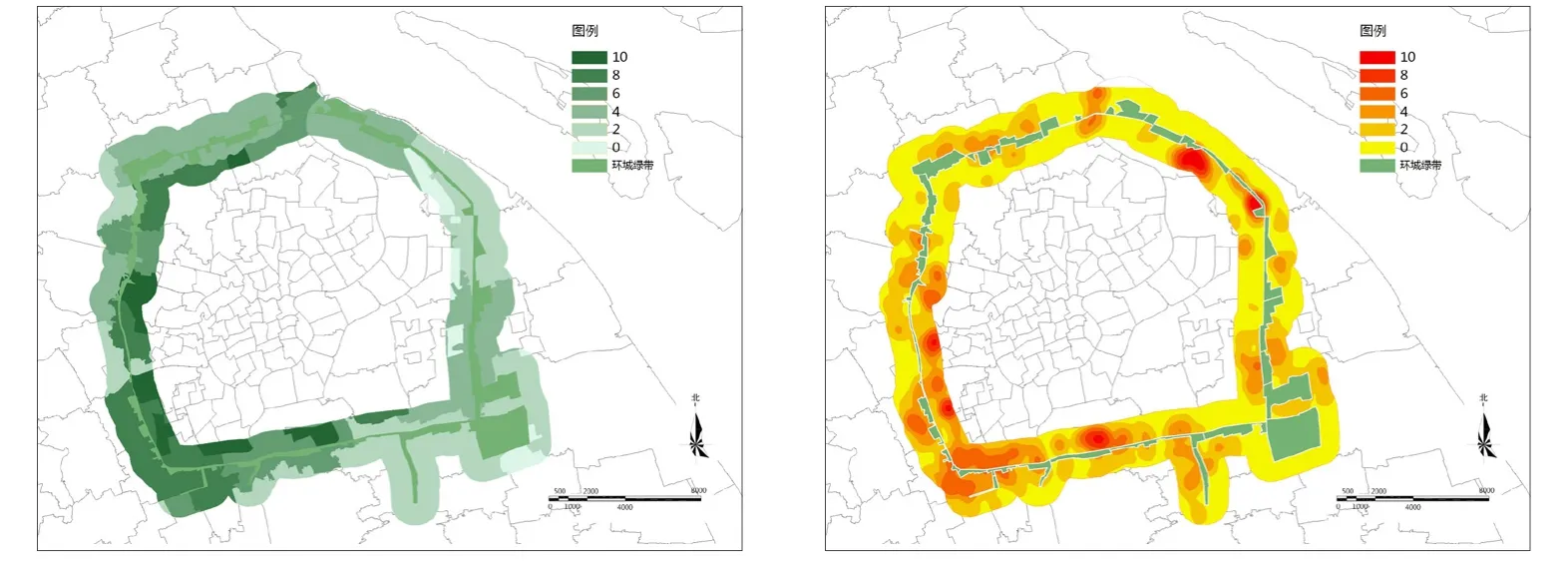

3.4 综合评价结果

将以上3类因子的评价结果进行叠加分析,得出环城绿带主导功能向游憩型绿带转型潜力评价的最终结果(图11)。图11中红橙色区域为最具转型潜力的区域,黄色为较具转型潜力的区域,绿色为不具转型潜力的区域。将红橙色的区域作为新一轮环城绿带规划中公园绿地布局的重点转型区域,最终得出具有较强转型潜力的区域共13处。

由图11可见,重点转型区域主要集中在环城绿带西南部的徐汇区、闵行区和长宁区。这些区域人口密度较大、人口聚集度较高,且交通可达性较好,而其中建成公园周边的配套服务设施水平尚待提升,因而具有较强的转型潜力。

图7 公共交通可达性分级结果(左)与路网可达性分级结果(右)

图8 交通便捷度评价结果

图9 游憩空间聚集度各项因子的分级结果

图10 游憩空间聚集度综合评价结果

图11 游憩转型潜力综合评价结果及重点转型区域

4 上海市环城绿带游憩转型优化策略

4.1 增加公园数量和类型, 构建环城公园体系

根据转型潜力评价结果,建议在17处现状公园绿地的基础上,在具有高转型潜力的区域新增与扩建公园绿地共18处,面积共986 hm²。形成35处、总面积约2 730 hm²的环城公园体系(表4),构建“主题公园+城市公园+社区公园”的多级多类型公园体系。其中,主题公园为现有的迪士尼度假小镇与奥林匹克度假小镇,是具有强烈文化特色、创意性、趣味性的主题度假区,主打旅游品牌以吸引客源;城市公园为大型公园绿地,包括综合公园、专类公园,强调公园景观特色鲜明、主题亮点突出且具有一定的规模,配有完善的服务设施,为全市居民休闲度假提供空间场所;社区公园为服务于绿带周边居民日常使用的公园,面积偏小,为周边居民锻炼、运动、交往提供空间(图12)。3类公园共同形成环中心城区的“翡翠项链”。同时,结合《上海市城市总体规划(2017—2035年)》中心城区绿地网络布局中提出的桃浦、三岔港、东沟、张家浜、北蔡、三林、吴中路、吴淞江和吴淞等10处楔形绿地规划,形成“环形+楔形”结合的绿地骨架结构。

表4 环城公园体系建议

4.2 加强连通, 构建外环绿道体系

《上海外环林带绿道建设实施规划》提出,2020年环城绿带林带区内将建成总长约112 km的绿道,其中98 km将实现贯通[19]。由此可见,环城绿道将进一步连通游憩公园,为市民提供更便捷可达的休憩空间,成为贴近中心城的“生态游憩环”。

结合环城绿带的资源类型分布及建设条件,对绿道进行因地制宜建设,打造形式多样、功能各异的绿道。建议将外环绿道分为滨河型、都市型、林地型3种。滨河型绿道主要依托环城绿带中的水系、河道、小溪等,通过设置滨水游憩步道,增加滨水活动与滨水体验。都市型绿道用以解决环城绿带中由于用地限制而产生的绿道系统的断裂问题,主要依靠优化道路断面、拓宽道路红线等方式。林地型绿道主要依托于现状林带,通过在林地中布置步道增加林地的可进入性与使用度,可结合地形坡度形成多种步道类型。

建议在外环绿道的基础上,在外环周边增加社区绿道。通过依托现有的生活型交通干道,以优先连接35个公园为原则,通过社区绿道连接外环绿道与周边社区、交通枢纽以及周边公园、商业等游憩聚集点,形成外环绿道与外界的连接纽带,提升外环绿道的可达性,增加其与周边其他城市空间的联动关系。此外,环城绿带中存在诸多道路交叉口、高架闸道等步行不适宜的区域,建议采用立交桥、地下通道或是绕行附近其他线路以确保绿道全线贯通,同时在地面铺设引导标志,最大限度提供安全、舒适的步行空间。

图12 环城公园体系布局

4.3 配套服务设施进一步完善

服务于游憩需求始终是公园建设的基本价值观,除满足公园绿地设计规划中所要求的基本服务设施外,建议重点布设适宜各个年龄层的游憩设施,如运动锻炼类设施等。大型公园中还应重点规划体现公园文化特色的功能设施,如金海湿地公园应重点提升湿地资源的服务价值,增加廊、桥、汀步等设施,亲近湿地。此外,建议大型公园预留一定的空间及配套服务设施用于举行主题活动或节庆活动,外环绿道还可用于组织定向越野、马拉松、林间骑行等群众性体育健身活动,提升绿道的使用度以及衍生经济价值。

建议在外环绿道及公园绿地内设置标识系统、基础设施等配套基础服务设施以提升其便捷性、安全性与舒适性。此外,还可将智慧服务运用其中,包括全程电子监控设备、感应装置、环境质量检测传感器、无线Wi-Fi、互动型艺术装置、电子信息平台等,打造智慧型环城绿带。

4.4 植物景观优化提升策略

环城绿带中的林地均为人工林,且由于种植密度过大、郁闭度高,外加绿带建设投入资金有限导致对林地的养护与管理不到位,致使环城绿带的现状景观特征单一,缺乏突出亮点。建议林带地区保护自然、野趣的景观风貌,以乔木为主体,适当配置乔、灌、地被和草坪,形成稳定的混交林结构。林中开辟绿道的区域配置可观花、观果、观叶、芳香类植物,用以优化提升植物景观特色与视觉、嗅觉效果。

大型公园绿地宜结合资源特色打造景观形象,如金海湿地公园应突出自然生态的风貌,营造多样化湿地景观形态,形成赏心悦目的景观单元和丰富多彩的湿地空间。社区公园在植物选配方面应根据场地功能围合出封闭、半封闭、密闭的空间,注重群落的色彩与层次搭配,在局部可选择具有趣味性、艺术性的景观小品加以点缀。

5 结语

随着城市化的日益完善和高品质宜居环境建设的新要求,上海外环绿带的主导功能由最初的抑制建成区蔓延、保护城乡生态环境向生态、游憩、经济、社会等多功能集成的游憩型环城绿带转型。根据居民的现实需求、交通条件和区域游憩服务水平的总体情况,有的放矢地将外环绿带部分节点建设成城市公园,既可完善城市公园体系,满足居民日益增长的对宜居生活的需求,也是提高外环绿带的综合效能,促进其可持续发展的有益途径。