放牧方式对草地植被特征的影响

2019-07-18车宗菊李玉权丽向玫车宗全

车宗菊,李玉,权丽,向玫,车宗全

(1.甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所,甘肃 兰州 730070;2.甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站,甘肃 甘南746300)

我国草地面积近4亿hm2,占国土面积的41.7%,主要分布于西北干旱半干旱牧区、北方半干旱草原牧区、青藏高原高寒牧区[1]。然而,近些年来,在全球气候变暖、人类活动加剧以及管理和利用方式不当等共同作用下,草地地区的人口、资源和环境关系开始失衡,草地退化问题凸显[2,3]。已有资料显示,全国近90%的草地出现不同程度的退化,退化面积达1.35亿hm2,且每年以200万hm2的速度增加[4,5]。草地的退化,对我国牧区社会经济的可持续发展,以及社会稳定造成严重的负面影响。因此,探寻合理的草地利用方式,对当地牧业资源的可持续利用和经济环境协调发展政策的制定与推行具有现实指导意义,亦可为牧区社会-生态系统弹性的维持提供一定的科学依据。

1 放牧方式对草地生产力以及植被群落高度、盖度的影响

1.1 对草地生产力的影响

草地生产力是一定时期内单位面积上植被生物量的总量,通常与放牧方式和放牧强度密切相关。例如,在禁牧草地中,通过不同放牧方式和不同放牧强度的处理,张树海等[6]发现:四季放牧三区轮牧区>冷季放牧区>四季放牧区,而相同放牧强度的四季放牧三区轮牧区比四季放牧区的产草量高;随放牧强度的增加,地上生物量和凋落物量都呈递减趋势,且重度放牧的最低[7]。不过,也有研究显示,虽然放牧对草地地上净初级生产力有较大的影响,但不放牧并不有利于草地健康的维持,而草地健康对有效地缓冲放牧和气候干扰,以及维持较高生产力和生物多样性等尤为重要[4]。

1.2 对植被群落高度、盖度的影响

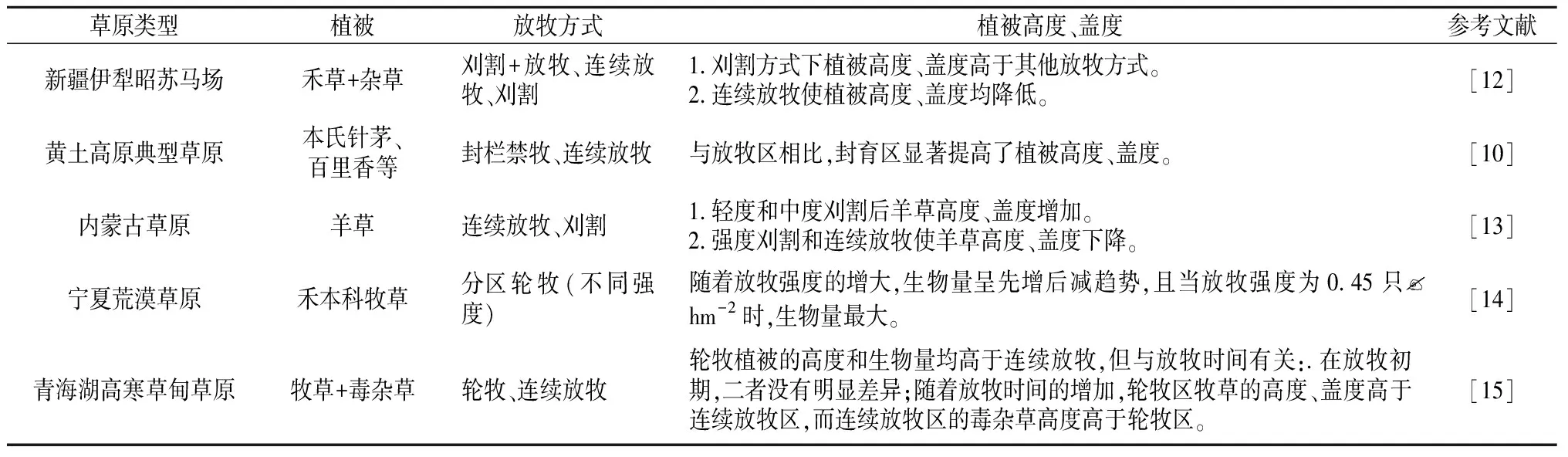

植被高度、盖度以及地下生长量是草地植物生长状况的一个重要评价指标,研究植被生长量与放牧方式的关系,有利于深入了解草地植被退化的根本原因。许多学者对这一问题进行了大量研究。如,包秀霞等[8]和萨拉斯琴等[9]通过对不同放牧方式下内蒙古荒漠草原植被群落特征的研究,发现游牧区建群种和多年生杂草类的高度、盖度都大于定居放牧区,而1年生杂草类的高度、盖度则与之相反,定居放牧区大于游牧区。造成这一结果的原因是:在采食、践踏和排泄物等的作用下,放牧直接或间接影响植被和土壤环境,进而改变了草地生态系统的原有结构和功能。另外,也有研究表明,过度放牧不仅会使植被盖度下降,物种数减少,且可造成生态系统生产力、土壤养分和保水能力等的衰退。如陈芙蓉等[10]、郑伟等[11]对黄土高原典型草原和环青海湖区高寒草地的研究,发现放牧区的植被高度、盖度明显低于封育区,因为采食和践踏抑制了植物的生长,并造成具有光合能力叶面积的减少。而叶面积的减少,使地上生物量的积累变少,向下可输送的营养物质也减少,由此导致总生物量的下降。不同地区、不同放牧方式对植被高度、盖度的影响见表1。由该表可知,在综合考虑植物多样性、草地生产力和群落物种组成与结构的情况下,休牧为较理想的草地管理和利用方式。也就是说,草地在围栏封育一段时间后,应进行适当的利用(放牧或割草),从而有利于草地的健康演替。

表1 不同类型草原的不同放牧方式对植被高度、盖度的影响

2 不同放牧方式对草地植物群落资源分配和补偿性生长的影响

2.1 植物群落经济类群

植物群落经济类群指从经济利用角度,特别是从饲用价值角度划分的具有大致相似利用价值的草地植物类群(具有相似的经济特性及其内在的生态学与生物学特性)。已有大量有关不同放牧强度对植物类群的研究报道,如武新等[12]等研究表明:划区轮牧可提高禾本科牧草的比例,降低菊科牧草的比例。而在暖季时,由于连续放牧区和季节放牧区的放牧强度都较大,从而使禾本科等适口性较好的牧草比例下降,适口性差的菊科植物(主要是茭蒿、铁杆蒿)增加。随着放牧强度的进一步增大,禾本科类群、豆科类群和菊科类群的质量指数减小,而委陵菜属和杂草类的质量指数呈增大趋势[13]。另外,还有其他研究人员(如董全民等[14]、朱志红等[15]和赵哈林等[16]等)的研究为草地的合理利用提供了依据。

2.2 植物群落的资源分配

植物资源分配格局在一定程度上能反映植物对环境的响应和适应。杜利霞等[17]对不同放牧强度下短花针茅荒漠草原优势植物的资源分配模式进行了研究,结果表明:随着放牧强度的增加,资源更多投资到冷蒿根部,轻牧区投资到繁殖器官的资源最多,因此适当放牧可提高冷蒿的拓殖能力;在重牧区,投资到短花针茅和无芒隐子草根茎叶上资源同时减少,这是植物为适应环境而做出的资源分配方法上的响应。

2.3 植物补偿性生长

目前,很多研究人员主要通过比较放牧前后植被生长量及其分配的变化来研究植物类群的生长补偿效应。董全民等[18]认为,采食是影响植物生产力和植物补偿性生长的一种生态学过程,但超补偿性生长现象并不一定发生,因为其与植物被采食前后的状况、环境条件及放牧史密切相关;暖季放牧草场中,不同放牧处理下的所有植物类群都存在超补偿生长现象,但莎草科和禾本科植物的这一现象发生在8月份,而阔叶植物的这一现象发生在6月和7月份,且前者的禾本科植物的超补偿生长效应强于莎草科植物和阔叶植物,轻度和中度放牧的补偿效应更明显;冷季放牧时,不同植物类群也存在超补偿生长现象,但补偿效应不明显。因此,暖季适度(轻、中度)放牧更有利于超补偿生长,而重度放牧对植被生产力的稳定具有潜在的不利影响。

3 不同放牧方式对草地植物群落多样性的影响

3.1 不同划区的轮牧方式对植物群落多样性的影响

王占军等[19]和赵青山等[20]分别以宁夏河东沙地退化草场和混播人工草地为研究对象,对植物群落结构及其多样性进行了研究。前者的结果表明:不同轮牧方式在一定程度上改变了植物群落优势种的分布,并使物种数增加、群落结构逐渐趋于稳定;6区轮牧、4区轮牧和2区轮牧下,植被的盖度比单轮(自由放牧)分别增加了28.26%、39.13%和10.87%;2区轮牧和6区轮牧下的植物群落多样性最高,自由放牧(单轮)的最低,且均匀度指数与多样性指数趋同,而生态优势度指数和多样性指数呈相反趋势;封育、6区轮牧、4区轮牧、2区轮牧生物量比自由放牧(单轮)分别高出133.04%、47.96%、33.99%和40.65%。这一结果说明,轮牧可提高生物量,其中以6区轮牧的效果最好。后者的研究表明:不同利用方式地上生物量和丰富度呈正相关关系,且拟合程度依次为:对照区>轮牧区>自由放牧区;三种利用方式的地上生物量和多样性指数均呈负相关关系,但与优势度均呈明显的正相关关系,且拟合程度依次为:对照区>轮牧区>自由放牧区;地上现存生物量和均匀度指数均呈负相关关系,且拟合效果依次为:对照区>轮牧区>自由放牧区。麦地娜 ·买买提[21]通过对新疆那拉提高寒草甸天然草地进行围栏(3,5,30a)和自由放牧处理的对比研究,发现在自由放牧下,由于干扰太强,使得草地退化,物种多样性和生物量下降;而在围栏草地中,随着围封年限的增加,群落高度、盖度和地上生物量都增加,其中地上生物量的增加趋势为放牧草地<围栏3 a草地<围栏5 a草地<围栏 30 a草地。

3.2 不同季节性放牧方式对植物群落的影响

目前,大多研究者认为草地在适度和合理的利用下,草地的生产力较高,植物的补偿性生长明显,且家畜的生长和繁殖性能较好。如董全民等的研究发现,中度放牧时,草地群落的物种多样性指数、丰富度指数和均匀度指数都较高,与“中度干扰理论”吻合。不过,多样性与稳定性的关系一直是个有争议的问题,二者不存在简单的线性关系,可能存在一个多样性(复杂性)的阈值。易津、包秀霞等[22,23]人通过内蒙古东乌珠穆沁旗典型草原三种不同放牧方式的比较研究,表明:四季轮牧草地中建群种(克氏针茅)的重要值最大,而定居放牧区中1年生植物的比例明显增加;两年中,除均匀度指数外,四季轮牧草地中的其他三个指数都有所增加,但四季与两季轮牧的植物优势度小于定居。

4 结语与展望

综上所述,虽然就不同草地利用方式对草地生态系统的各方面进行相对深入的研究,但通过进一步的分析和总结,发现目前的研究还存在如下不足,未来应加强这方面的研究:

在草地退化的情况下,如何恢复植被是亟待解决的关键问题之一。然而,对何种放牧方式才能有效缓解草地退化,以及种植何种人工牧草方可实现退化草地的恢复和草地畜牧业的可持续发展等方面的研究还相对缺乏。

目前,在放牧方式对植被资源分配和补偿生长影响的研究中,对同一种植物在不同草地类型中的资源分配模式及不同植物的补充生长现象关注不够,使得草地资源无法实现优化利用。另外,对刈割+放牧方式交替利用时间间隔的研究也相对缺乏,难以为草地的高效管理提供依据。

除了放牧影响草地处,气候和地形也是非常重要的因素。而在目前的研究中,有关气候尤其是降水和温度以及地形因子(如坡向和坡度)等对草地生态系统影响的研究并不多见,无法全面认识草地生态系统变化的驱动机制或变化过程。基于此,后续研究中,需将这些因素也纳入其中,以制定适应性的草地管理策略。