枣食芽象甲触角感器的扫描电镜观察

2019-07-18王远征李英梅陈志杰

张 锋,洪 波,王远征,任 平,李英梅,陈志杰

(陕西生物农业研究所,西安 710043)

枣食芽象甲(ScythropusyasumatsuiKono et Morimoto) 属鞘翅目,象甲科,又名枣飞象、灰象鼻虫、枣月象、太谷月象等,是枣树上的一种重要害虫[1]。主要分布于陕西、山西、河南等地红枣主产区[2-4],它不仅危害枣树,还危害苹果、梨、核桃、杨树、泡桐等多种树木。该虫近年在陕西的黄河沿岸延川、清涧、佳县等地连续暴发成灾[5],成虫春季主要取食枣树的嫩芽,严重时可将嫩芽全部吃光,导致尖端光秃。枣树二次萌芽后造成枣吊发育及开花结果延迟,严重降低枣果的品质和产量[3]。

研究发现6种枣树品种枣叶挥发物对枣食芽象甲成虫的引诱作用不明显,但是‘赞皇枣’‘壶瓶枣’和‘骏枣’等几个品种的枣芽挥发物对枣食芽象甲的引诱作用比较明显,说明枣芽的挥发性气味能够对枣食芽象甲的寄主选择发挥重要作用[6]。昆虫的嗅觉作用通过一个复杂的辨认识别过程,能够对寄主植物气味的“化学指纹图谱”进行综合识别[7-8]。因此,只有通过对植食性昆虫嗅觉感受器的形态与结构进行深入研究,才能进一步阐明其对寄主的嗅觉行为和识别机制[9]。

近年来,国内外学者广泛关注昆虫触角感器的研究,特别对鞘翅目昆虫的触角感器进行深入研究。仅在象甲科昆虫研究领域,目前至少已有20种昆虫的触角感器的形态、结构、数量及分布特点被报道[10],但国内外尚未见关于枣食芽象甲触角感器研究的文献。本试验对枣食芽象甲成虫触角的感器类型、形态和分布特点,利用扫描电镜首次进行观察和报道,为深入研究枣树挥发性物质与枣食芽象甲之间的互作机理奠定基础。枣芽在生长过程中,一些信息化学物质被释放出来,能够对枣食芽象甲成虫的定向活动产生直接影响,因此,探明触角感器的形态、结构和分布,也将进一步揭示触角感器在枣食芽象甲寻找寄主的过程中所起的重要作用。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

2015年4月中旬,在佳县小会坪村未喷施杀虫剂的山地枣园内采集刚羽化的枣食芽象甲成虫,通过象甲的形态特征将雌虫和雄虫区分开,分别放置于培养皿中,每个培养皿中饲养50头(性别相同),用新鲜的枣树嫩芽进行饲喂。

1.2 观察方法

在解剖镜下剪取雌、雄成虫的头部各10只,并用镊子摘取单个触角,浸入体积分数为700 mL/L的乙醇溶液中,用超声波清洗仪清洗1 min以除去表面杂质,分别用体积分数为80%、90%、95%和100%酒精进行梯度脱水,触角样品自然干燥好后,在扫描电镜样品台上用双面胶带按照以下4个角度粘好:背面、腹面和两个侧面,用中科科仪SBC-12离子溅射仪喷金,通过Phenom pro台式扫描电子显微镜对触角和感器观察和拍照。电镜工作电压为5 kV,样品放大80~13 000倍。采用Phenom Prosuite控制软件对触角及其感器进行测量,各节长度和感器的长度及数量为10个重复样的平均值,感器的数量为各节中部(100 μm×100 μm=10 000 μm2)面积的数量。

2 结果与分析

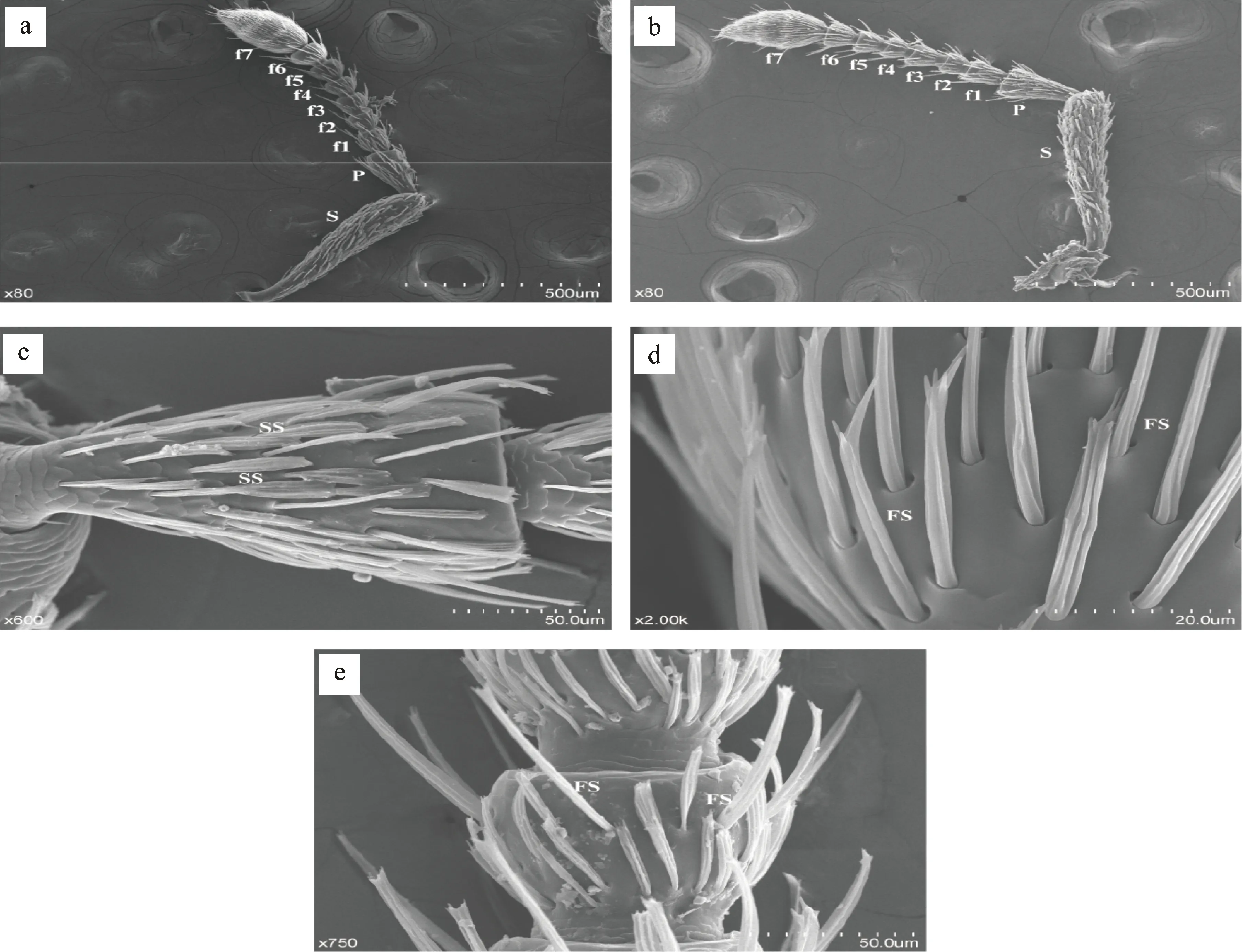

2.1 触角的形态特征

枣食芽象甲的触角呈膝焰状,着生在喙管前端两侧;从基部开始分为柄节、梗节和鞭节,鞭节分7个亚节。其中,第1鞭亚节在形态上与梗节相似,第2~6鞭亚节形态相近,第7鞭亚节膨大呈蜡烛火焰状。枣食芽象甲触角的各节的平均长度见图1,鞭节最长,柄节次之,梗节最短。雌虫触角长约(1 445.78±96.88)μm,雄虫触角长约(1 477.47±132.21)μm,雄虫触角比雌虫触角长度略长。

图1 枣食芽象甲雌、雄成虫触角各节长度Fig.1 Length of antennal segments of Scythropus yasumatsui

2.2 触角感器的类型和结构

枣食芽象甲触角上有7类感器,分别为鳞形感器、端指形感器、毛形感器、刺形感器、锥形感器、栓锥形感器和芽孢形感器。在这些感器中,端指形感器和毛形感器的数量较多。表皮上有少量表皮孔。总的来看,从柄节至第7鞭亚节,以第7鞭亚节上的感器类型最多,有5种类型,其分布最密,数量最多,说明此鞭亚节在其触角所有部位中的感受能力最强(图2-a,2-b)。

2.2.1 鳞形感器(Sensilla squamiformia,SS) 鳞形感器呈鳞片状,像鱼鳞单层覆盖在触角表面,表面具有纵脊,端部有短小突起,长约(37.79± 2.75)μm,宽约(10.01±1.46)μm,分布在柄节、梗节及第1至第3鞭亚节(图2-c)。

2.2.2 端指形感器(Finger-like sensillum,FS) 触角表面有一些圆形或椭圆形的凹窝,端指形感器着生其中,它分为长端指形感器和短端指形感器两种,长端指形感器长约(72.29±9.15)μm,直径约(4.79±1.09)μm,短端指形感器长约 (36.70±3.07)μm,直径约(3.61±0.71)μm,纵长形,表面纵贯脊或沟槽,形状像微管束,端部分叉,形似手指,倾斜于触角表面,与触角表面角度约30~45°。该类感器大小、端部的分指长度和数量略有差别,分布于雌成虫和雄成虫触角的每1节,是枣食芽象甲触角上分布最广、数量较多的1种感器(图2-d,2-e),鞭节的第7亚节主要分布在下端。

2.2.3 毛形感器(Sensilla trichoid,ST) 毛形感器呈毛发状,表面具有纵沟,顶端较细,在靠近端部时略微弯曲,呈现弧形,长约(33.0±2.58)μm,在触角表面倾斜夹角约45°。第5~7鞭亚节有分布,以第7鞭亚节数量最多(图3-a,3-d)。

2.2.4 刺形感器(Sensilla chaetica,SC) 刺形感器与毛形感器相似,直径较粗,基部的关节窝较宽,有特别分化向上突起的臼状窝,基部挺立,顶端较圆钝,向触角顶端弯曲,与触角表面约45°~60°,表面具有纵沟、无孔,长约(48.54±3.84)μm,分布在第7鞭亚节(图3-a,3-b)。

2.2.5 锥形感器(Sensilla basiconic,SB) 锥形感器较短小,顶部钝圆,基部无关节窝,向触角端部倾斜,与触角呈60°夹角,长约(14.4±1.31)μm,直径约(1.58±0.12)μm内,数量较少,零散或成簇分布。仅分布在触角7鞭节。感器的表面孔较多,壁很薄,内部神经细胞较丰富(图3-c)。

S.柄节 Scape(Sc);P.梗节 Pedicel (Pe);f1.第1鞭节 Flagellum 1;f2.第2鞭节 Flagellum 2;f3.第3鞭节 Flagellum 3;f4.第4鞭节 Flagellum 4;f5.第5鞭节 Flagellum 5;f6.第6鞭节 Flagellum 6;f7.第7鞭节 Flagellum 7;a.雌成虫的触角(80×) Antennal of adult female(80×);b.雄成虫的触角(80×) Antennal of adult female(80×);c.雌虫梗节上的鳞型感器SS(600×) Sensilla squamiformia of pedicel on antennae of adult female(600×);d.雄虫第7鞭亚节的短端指形感器FS(2000×) Finger-like sensillum of flagellum 7 on antennae of adult male(2000×);e.雌虫第2鞭节的长端指形感器FS(750×) Finger-like sensillum of flagellum7 on antennae of adult female(750×)

图2 枣食芽象甲触角感器扫描电镜照片(Ⅰ)

Fig.2 Morphology of antennal sensilla ofScythropusyasumatsui(Ⅰ)

2.2.6 栓锥状感器(Sensilla styloconica,SST) 栓锥状感器底座为圆环形,小锥呈圆柱形,末端钝圆, 表面具有纵沟,直立, 实心。底座直径 (3.40±0.18)μm,高(8.27±0.59)μm,感器直径 (1.22±0.12)μm。顶端有孔,能够感觉湿度、味觉和嗅觉,只在成虫触角第7鞭亚节中上部分布(图3-e)。

2.2.7 芽孢形感器(Sensilla gemmiformium,SG) 芽孢形感器外形和植物芽孢相似,基部粗大,短小,顶端尖,呈锯齿状排列,主要分布在第1至第3梗节之间的节间表面(图3-f)。

2.2.8 表皮孔(cuticular pore,CP) 表皮孔存在于触角各节均,呈圆形或椭圆形,向表皮内凹陷,其在各节上的分布位置、数量各不相同,成虫个体间、雌虫和雄虫之间也存在差异。

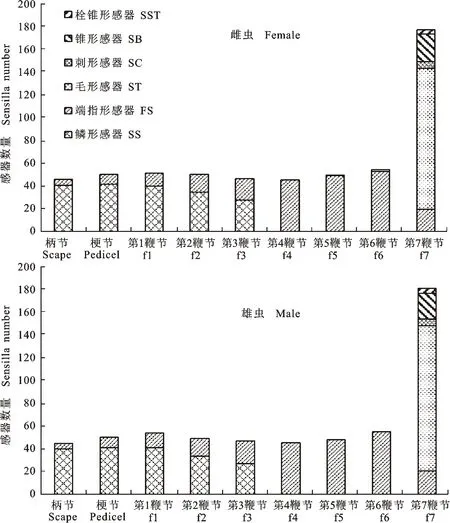

2.3 雌、雄触角感器数量及分布的差异

枣食芽象甲雌、雄成虫触角各节感器的分布及数量如图4所示。雌、雄成虫间触角感器类型及分布基本一致,但雄虫触角总长比雌虫略长。在雌、雄虫触角柄节、梗节和第1~3鞭节分布两类感器,鳞型感器和端指形感器;在第4鞭节仅分布一类感器,端指形感器;在第5~6鞭节分布两类感器,端指形感器和毛型感器;在枣食芽象甲触角第7鞭亚节上各种感器分布类型和数量最多,共有5类感器,分别为锥形感器、毛型感器、刺形感器、端指形感器及栓锥状感器,这种分布结构可能与第7鞭亚节最先感受外界刺激相适应,并有利于枣食芽象甲的生存繁衍。栓锥状感器仅在雌虫触角第7鞭亚节上分布,而且数量极少。锥形感器分布在触角第7鞭亚节,形成3个几乎平行的环状带,其分布情况和数量在雌虫和雄虫触角上没有明显差异。从数量上来看,毛形感器最多,为123.3个/10 000μm2,其次是端指形感器,平均数量为25.1个/10 000μm2,鳞形感器的平均数量为20.1个/10 000μm2,锥形感器、刺形感器和栓锥状感器数量较少,分别为11.7、5.9和3.9个/10 000μm2。

a.雌虫第7鞭亚节的毛型感器ST和刺形感器SC(1000×) Sensilla trichoid and sensilla chaetica of flagellum 7 on antennae of adult female(1000×);b.雄虫第7鞭亚节的刺形感器SC(1800×) Sensilla chaetica of flagellum 7 on antennae of adult male(1800×);c.雌虫第7鞭亚节的锥形感器SB(3200×) Sensilla basiconic of flagellum 7 on antennae of adult female(3200×);d.雄虫第7鞭亚节的毛形感器ST(2700×) Sensilla trichoid of flagellum 7 on antennae of adult male(2700×);e.雌虫第7鞭亚节的栓锥形感器SST(13000×) Sensilla styloconica of flagellum 7 on antennae of adult female(13000×);f.雌虫第2~3鞭节芽孢感器SG(5500×) Sensilla gemmiformium of flagellum 2-3 on antennae of adult female(5500×)

图3 枣食芽象甲触角感器扫描电镜照片(Ⅱ)

Fig.3 Orphology of antennal sensilla ofScythropusyasumatsui(Ⅱ)

3 结论与讨论

研究结果表明,枣食芽象甲雌成虫和雄成虫的触角感器类型和触角形状都相似。触角上着生有7类8种感器,分别为2种端指形感器、1种毛形感器、1种鳞形感器、1种刺形感器、1种锥形感器、1种栓锥形感器和1种芽孢形感器。在这些感器中,毛形感器和端指形感器的数量较多。感器在成虫触角上种类与其寄主、栖境及空间分布型等生活习性有关,枣食芽象甲寄主较为单一、食物充足、栖境简单、在田间为聚集分布[11],因此其触角感器类型相对较少。

图4 枣食芽象甲雌、雄成虫触角各节感器的分布及数量(个/10 000μm2)Fig.4 Sensilla distribution and number (sensilla/10 000μm2) of antennal segments of Scythropus yasumatsui

枣食芽象甲触角鳞形感器主要分布于柄节,其形态与一些象甲上的鳞形感器相似:包括茶丽纹象甲[12]、稻水象甲[13]以及樟子松球果象甲[14],另外,其与其他象甲的某类触角感器:如松梢象的棒状感器[9]、沙蒿大粒象上的板形感器[15]及长足大竹象上的芽形感器[16]比较相似,但分布和数量都有显著不同。毛型感器的作用是可较早感受各种信息素,据报道在棕榈象甲触角的毛形感器壁上发现了具有嗅觉功能的微孔,因此推断毛形感器属于嗅觉感器[17],而在枣食芽象甲的毛形感器上没有观察到微孔,可以推断其不具备嗅觉功能,但从其分布位置和着生方式推断或许具备机械感器的功能。端指形感器在触角上从柄节到鞭节都有分布,分布较密集的部位处于第7鞭亚节下缘,在雌雄成虫触角上的分布情况和数量差异不大。端指形感器有其自身的独特功能,目前在鞘翅目中鲜有报道[18]。刺形感器和大多数象甲科昆虫在形态上相似,主要分布在第7鞭亚节上,适于首先接触物品,其功能是感受机械刺激[19]。栓锥形感器具有味觉、嗅觉及感受湿度的功能,可能与枣食芽象甲的取食过程关系密切。阎雄飞等[6]报道枣食芽象甲雌虫对枣树的挥发性气味比雄虫更为敏感,可能与栓锥形感器仅在雌虫上分布有关。锥形感器的结构可以选择通透性,属于嗅觉感器的1种,可以识别并感受植物气味的刺激[20]。芽孢形感器分布于柄节节间部位,当触角受到外界的机械刺激时,芽孢形感器能够起到缓冲重力的功能,因此芽孢形感器或许能够感受重力的一种机械感器[21]。另外,在枣食芽象甲的触角上发现了少量表皮孔,其在触角各节均有分布,可能具有分泌润滑剂的功能[22-23]。

枣树枣食芽象甲雌、雄成虫分布在同一生境,并具有聚集分布特性。羽化后出土,雌雄成虫都需要补充营养,以便雄虫寻找雌虫交配和雌虫寻找寄主及产卵场所[19]。虽然枣食芽象甲雄成虫体型比雌成虫小,但是雄虫触角长度平均较雌虫长,这与触角较长能够提高雄虫的择偶效率有关,因为雄虫的择偶习性主要是凭借触角定位、接触和识别雌虫来完成的[24]。雄成虫率先识别寄主植物枣树上的枣芽并进行取食,然后释放出聚集信息素,吸引同性的雄成虫进行取食,以及引诱异性雌虫进行交配。本研究利用扫描电镜观察分析枣食芽象甲成虫触角的感器类型、形态特征及分布特点,对其触角感器的功能做了推测,而关于枣食芽象甲各感器的特定功能有待进一步探究,尤其需明确枣食芽象甲与寄主植物间的化学通讯机理,以确定寄主挥发物及与信息素相关的化学物质,对其综合防治提供理论依据。