根据气象信息指导南疆棉花膜下滴灌的试验研究

2019-07-18王兴鹏王洪博段爱旺

樊 凯,高 阳,王兴鹏,王洪博,段爱旺

(1.中国农业科学院农田灌溉研究所/农业部作物需水与调控重点实验室,河南 新乡 453003;2.中国农业科学院研究生院,北京 100081;3.塔里木大学水利与建筑工程学院,新疆 阿拉尔 843300)

新疆南部地区日照充足、降水稀少、蒸发强烈,农业生产的发展完全依赖于水资源的可利用数量,是典型的灌溉农业区。该地区农业用水占区域总用水量的90%以上,进一步拓展的潜力几乎为零。因此,大力发展节水灌溉,提高灌溉水利用效率对于保障南疆地区农业生产的可持续发展具有重要意义。

膜下滴灌是将覆膜栽培与滴灌技术相融合的一种新型栽培模式[1],自1996年提出以来,已在新疆地区得到大面积推广应用,目前应用面积高达266万 hm2[2],成为棉花栽培的主导模式。有关新疆膜下滴灌棉花适宜的灌溉制度及灌水量的研究已有许多[2-22],蔡焕杰等[3]通过研究确定了荒漠气候区膜下滴灌棉花适宜的灌水定额及灌水次数;刘新永等[4]通过田间试验,制定了南疆膜下滴灌棉花在充分供水条件下的灌溉制度;杨鹏年等[5]、黄晓敏等[13]针对浅层地下水对灌溉的补偿作用,研究了不同地下水埋深下的膜下滴灌棉花的灌溉制度。这些研究多从固定灌水周期和固定灌水定额出发探求最优的灌溉制度,这样处理的好处是成果易于理解与使用,不足之处是无法根据各地的实际气象条件及棉花生长状况来调整灌水量和灌水时间,容易在一些特殊年份引起较大的偏差。为了提高灌溉的精准性,赵波[6]采用根据土壤墒情监测结果进行灌溉决策的思路,研究了膜下滴灌棉花自动化灌溉适宜的土壤水分控制指标。许多地区也建设了根据土壤墒情监测信息指导棉田灌溉,甚至是自动控制灌溉的系统,试图做到适时、适量、精准、自动灌溉。但从实际生产中的应用情况看,效果还不是太理想,主要问题有几个方面:一是设置的土壤墒情监测点数量很少,监测结果的代表性不足,易产生较大的偏差;二是系统运行易受到人为或其他外来因素影响,可靠性没有保证,对农田耕作的影响也较大;三是系统建设费用较高,严重制约其大面积的推广应用。

作物的蒸腾蒸发过程在很大程度上决定于气象条件,因此根据气象信息进行农田灌溉管理具有较好的理论基础。相较于土壤墒情信息的监测,气象信息的监测更为方便,代表的区域面积也更大。在生产实践中,或通过两种方法来实施这一技术:一是对于较大规模的种植户或兵团的团场,可以自主设立自动气象站,并预置相应的程序,自动计算并输出逐日ET0值,甚至(ETc-P)的值,用户只要记住各田块上次灌溉的时间,然后根据这些信息即可确定累计(ETc-P)值,当该值达到30 mm时,即是需要灌溉的时间,这样的方法也很容易置入自动灌溉控制系统,实施自动灌溉;对于小规模的零散种植户,在大面积推广应用时,可以委托气象站或农技服务部门定时向广大种植户提供逐日ET0值或者(ETc-P)值,供种植户使用;在建立农田管理档案的情况下,也可由农技服务部门直接向种植户推送需要灌溉的信息。一般情况下,一个气象监测点至少可以控制直径为50 km的区域。基于这样的考虑,本试验依据在试验田实时获取的气象数据,利用FAO-56推荐的方法估算膜下滴灌棉田的作物蒸发蒸腾量(ETc),将其作为灌溉决策的重要参数,然后结合设置不同的灌水定额,探索在南疆地区根据气象信息指导膜下滴灌棉花精准灌溉的可行性及适宜的灌溉管理方案。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验在新疆生产建设兵团一师水利局水土保持试验站开展。该站距离阿拉尔市区10 km,地理坐标为81°2′E,40°6′N,海拔1 014 m。试验站所在区域属典型的内陆极端干旱气候区,多年平均气温11.3℃,降水量45.7 mm,蒸发量2 217.75 mm,日照时数2 950 h,无霜期207 d。试验区地下水埋深整个棉花生育期均在3 m以上,土壤质地为砂壤土,0~100 cm土层平均容重为1.58 g·cm-3,田间质量持水率为22.1%。

1.2 试验设计

1.2.1 灌水时间确定 试验自蕾期(5月25日)开始,利用气象信息计算确定每天的水分盈亏量,当累计亏水量达到30 mm(即累计作物腾发量(ETc)-降雨量(P)=30 mm)时进行灌水。

作物蒸发蒸腾量(ETc)采用FAO-56推荐的单作物系数法计算[7]:

ETc=ET0×Kc

(1)

参考作物需水量(ET0)采用FAO-56修正并推荐的Penman-Monteith公式[7]计算。

(2)

式中,Rn为净辐射(MJ·m-2·d-1),G为土壤热通量(MJ·m-2·d-1),T为平均气温(℃),ed为实际水汽压(kPa),Δ为温度-饱和水汽压关系曲线上T处的切线斜率(kPa·℃-1),γ为湿度表常数(kPa·℃-1),u2为高度2 m处的风速(m·s-1),ea为饱和水汽压(kPa)。

作物系数(Kc)是实际蒸散发(ETc)与参考作物腾发量(ET0)的比值。作物系数分为双作物系数和单作物系数,双作物系数将土壤蒸发和作物蒸腾分开考虑,而单作物系数则将两者结合在一起考虑。本试验采用单作物系数法,利用FAO-56给定的作物系数参考值计算棉花需水量。

作物系数在生长初期和生长中期是一个常数,分别为Kc-ini和Kc-mid,在生长最后阶段是Kc-end,在快速生长期和生长后期,Kc呈线性变化。FAO-56给定的参考值需根据当地的气候条件进行调整。提供的Kc-ini需要考虑湿润条件(灌溉和降雨)的频次,当灌溉或降雨的强度小于10 mm时,还需要考虑潜在蒸发的强度。FAO-56提供了用于调整较小灌溉和降雨强度条件下的Kc-ini图表,Kc-ini被看作是降雨或灌溉频次和潜在蒸发强度的函数。Kc-mid需根据当地的气象条件、作物高度进行调整,计算公式如下:

Kc-mid=Kc-mid(Tab)+[0.04(u2-2)

(3)

其中,Kc-mid是根据当地气候条件调整的后的FAO作物系数,Kc-mid(Tab)是FAO-56给定的标准条件下的参考值,u2是高度为2 m处的平均风速,RHmin是平均最小相对湿度,h为生长中期作物高度。Kc-end的调整方法与Kc-mid一致,使用的是生长后期对应的参数。

试验区周边地区,棉花在蕾期和花铃期累计作物腾发量(ETc)的多年平均值为380 mm,多年平均有效降雨量(P)为45.7 mm,在充分考虑降雨对土壤水的补给作用的条件下,棉花生育期需灌水约334.3 mm。

蔡焕杰等[3]研究发现,在荒漠气候区膜下滴灌棉花全生育期灌水12~14次,灌水定额25~30 mm之间可实现优质高产和提高水分利用率的目的。王峰等[8]的研究指出,在南疆一膜两带六行的种植模式下,棉花生育期内灌水12次,灌水量控制在300 mm左右是比较适宜的灌溉制度,与蔡焕杰等人研究结果接近。据此,将单次灌水量控制在30 mm左右。

1.2.2 灌水定额设置 灌水定额设置3个水平,分别为水分亏缺量的0.8、1.0和1.2倍,即T1:30×0.8=24 mm,T2:30×1.0=30 mm,T3:30×1.2=36 mm,另设1个按照当地常规灌溉制度进行灌溉的处理T4,作为对照。T4处理的第一次灌水日期为6月15日,然后按照蕾期灌水周期7 d、花铃期灌水周期5 d、灌水定额40 mm的模式进行灌溉。每个处理设置3个重复,共12个小区,按照完全随机区组设计进行田间布置。

1.3 栽培模式及灌溉管网布置

试验田棉花于4月3日播种,7月11日打顶,10月20日全部收获完毕。试验地在2016年11月进行冬灌,灌水定额200 mm;2017年3月进行春灌,灌定额100 mm。

施肥方式为随水施肥,第一次灌溉按150 kg·hm-2用量施用尿素,第二次灌溉不施肥,第三次按150 kg·hm-2施用滴灌专用肥(总养分≥43%,N∶P2O5∶K2O =18∶12∶13),至8月20日施最后一次肥。

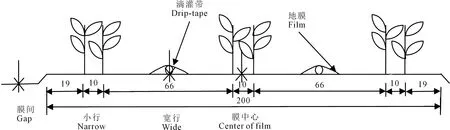

供试棉花品种为“新陆中56”,覆膜种植,田间布置方式为一膜两带六行[23](见图1),行距为10 cm+66 cm+10 cm+66 cm+10 cm,株距10 cm。膜宽2 m,两膜之间留未覆膜白地33 cm。滴灌带规格为Φ16 mm,滴头间距20 cm,滴头流量2.29 L·h-1,供水压力0.1 MPa。每个试验小区长22 m,宽度为3个膜带,约6 m,使用同一个支管供水,由安装在支管上的水表和闸阀监测与控制各试验小区的灌水量。

图1 滴灌带布置方式/cmFig.1 Scheme of cotton field layout

1.4 观测项目及观测方法

1.4.1 土壤含水率 每个处理选择一个试验小区,在小区中部选择一条具有良好代表性的滴灌带,在其正下方安装EM50土壤水分自动监测系统,探头安装深度为10、20、40、60 cm和80 cm,并在每个生育阶段内用土钻取土对仪器设备进行校正。

1.4.2 植株生长发育指标 从棉花现蕾期开始,在每个试验小区内选择具有较好代表性的3株棉花进行标记,每10 d测定一次株高,每15 d测定一次叶面积。株高为地面到冠层自然顶部的高度用直尺测定;叶面积测定时,用直尺逐个量取标记棉株叶片的长度和最大宽度值,用“单叶面积=长×宽×0.75”计算各叶片的面积,然后将所有单叶面积值累加,得到单株叶面积。植株生物量每15 d测定一次,在各试验小区内随机选择3个具有较好代表性的棉株,连根拔起,除掉附带的土壤后,置于烘箱中在105℃下杀青30 min,之后调至65℃烘干至恒重,取出称取棉株的总重量,分解后再测取棉株各组成部分的干物质质量。

1.4.3 气象信息观测 气象信息由设置在试验田内的HOBO自动气象站记录,监测项目包括气温、太阳辐射、风速、风向、相对湿度、降水量等项目,每10 min记录一次。每天早上8∶00定时下载气象数据,利用相应的程序计算ET0、ETc和水分亏缺量,并计算确定自上次灌溉后的累计水分亏缺量。

1.5 数据分析处理

采用SAS ver9.2与Microsoft Excel对数据进行统计分析和作图,采用Duncan’s新复极差法进行方差分析和差异性检验(α=0.05)。文中平均值指其加权平均值,加权平均值=∑(样品含量×取样深度/分析深度)。

2 结果与分析

试验执行期间,利用自动气象站监测的气象信息,根据Penman-Monteith公式计算的每日参考作物蒸散量(ET0),采用单作物系数法确定棉田每日蒸散量(ETc),以及2017年5-9月逐日降雨量的变化与分布情况如图2所示。

2.1 不同处理的土壤含水率动态

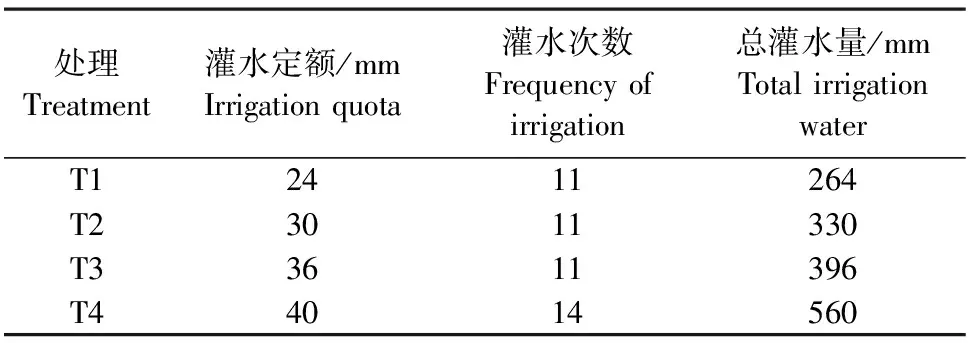

棉花进入蕾期(5月25日)后开始进行灌水处理,一直持续至花铃期结束(8月24日)。T1、T2和T3处理的第一水灌水日期为6月7日,T4常规灌溉处理则为6月15日,各处理的实际灌水情况见表1。文献[9,14-15]及本试验取样结果显示,膜下滴灌条件下,地表以下40 cm土层范围集中了85% 以上的根系,为棉花的主根区。据此,取0~40 cm处不同深度测量值的算术平均值为主根区土壤平均含水率,生育期内各处理主根区的土壤含水率动态变化如图3所示。从图3可以看出,各处理土壤含水率变化周期与灌水周期一致,每次灌水前都处于相对低值,灌水后显著增加。根据气象信息指导灌溉的处理,土壤含水率变化趋势一致,因灌水定额的不同,呈3种梯度,即T3>T2>T1,且3个处理的灌前土壤含水率的相对低值在蕾期呈现出逐渐降低趋势,进入花铃前期后又开始上升,之后逐渐趋于稳定。T4对照处理灌前土壤含水率的相对低值与其他3个处理呈现出不同的变化趋势,从蕾期到花铃期,先增大后减小,在花铃前期达到峰值,之后逐渐减小,并在花铃后期趋于稳定。

图2 ET0、ETc及降雨量Fig.2 ET0、ETc and rainfall

表1 各处理实际灌溉情况

图4显示的是各灌水处理在蕾期、花铃前期和花铃后期的土壤含水率剖面分布情况。可以看出,不同生育阶段各处理的土壤含水率剖面分布均随着土层深度的增加而增大,在60 cm处达到峰值后又逐渐减小。0~40 cm土层土壤含水率的波动幅度较大,60 cm以下土壤含水率变化幅度逐渐减小,在80 cm处土壤含水率基本保持稳定。T4对照处理因灌水定额大,灌水间隔时间短,0~60 cm土层的土壤含水率要显著大于其他3个处理,而T1~T3处理在该土层的土壤含水率与灌水定额呈正相关关系。

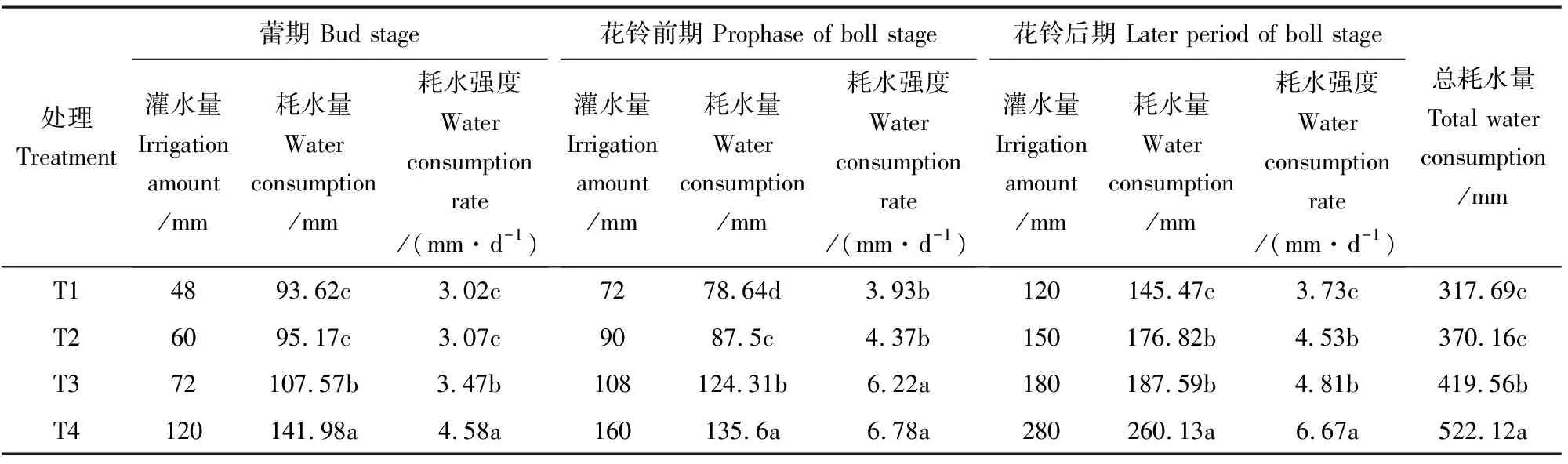

2.2 不同处理的水分消耗规律

试验结果 (表2)表明,各处理的总耗水量及生育期内各阶段耗水量差异较大。T4作为对照处理,供水充分,其耗水量最大;T1处理灌水量最小,耗水量也最小;其他处理耗水量在两者之间浮动。从土壤水的供需关系来看,虽然苗期植株弱小,蒸腾微弱,地面覆膜抑制了蒸发[25],但由于苗期不进行灌溉,降水稀少,耗水量仍远大于补给量。而播种前进行的春灌,使土壤贮水充足,在没有灌水及降雨补给的情况下,棉花苗期的生长发育得到了保障。进入蕾期后,各处理的灌水及降雨补给量仍不能满足其耗水需求,仍需土壤贮水的补给。花铃期随着灌水时间间隔的缩短,T4处理逐渐出现了供过于求的现象,T3处理则接近于供需平衡,而其他2个处理仍出现了不同程度的水分亏缺。

图3 各处理主根区土壤水分动态图Fig.3 Soil water dynamic diagram in main root zone of each treatment

图4 各处理不同生育阶段内平均土壤含水率剖面分布图Fig.4 Map of average soil water content profiles of each treatment at different growth stages

2.3 不同处理对棉花生长发育及产量的影响

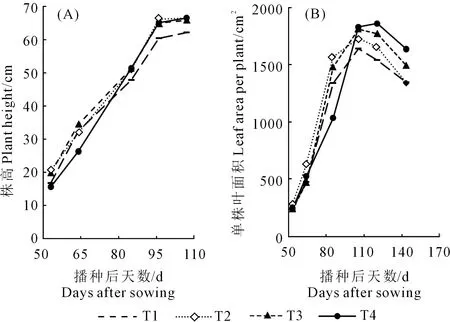

不同灌水处理下的棉花株高生长过程如图5(A)所示。T1~T3处理生长过程基本一致,前期增长缓慢,在播种85 d后,进入快速生长期,至96 d时生长基本停止;而T4处理的快速生长期要比其他3个处理提前,在播种64 d后其株高日增长量就达到了1.19 cm·d-1,至播种后85 d,T4处理的株高长至51.4 cm,其他3个处理均略低于它,T1处理最低,为47.84 cm。相比于对照处理,根据气象信息指导灌溉的处理,前期灌水定额小,灌水时间间隔长,棉花植株生长发育滞后。因灌水定额最小,T1的株高及其日增长量显著低于T2和T3处理;T2和T3处理虽有灌水定额差异,但自第一次灌水之后,2个处理的株高没有明显差异。说明较高的灌水定额虽有助于棉花生长速度的提高,但单纯的提高灌水定额对棉花生长的促进作用有限。

不同灌水处理的棉花叶面积变化如图5(B)所示。单株叶面积在棉花生育期内呈现出先增大后减小的趋势。T1~T3处理的叶面积增长趋势基本一致,而T4作为对照处理,自播种64 d后与其他3个处理的差异逐渐增大。播种85 d后T4处理的叶面积比T1~T3分别低了43.2%、51.9%和29.5%。播种后105 d依据气象信息指导灌溉的T1~T3处理叶面积达到峰值,且灌水定额越高,叶面积越大。而对照处理T4则相对滞后,在播种120 d后才达到峰值。说明传统灌溉方式的高定额、短周期持续促进了棉花的生长,使棉花生育阶段延长,发育滞后[24]。

表2 各处理耗水规律

注:同列不同字母表示处理间差异显著(P<0.05),下同。

Note: Different letters in the same column mean significant difference among treatments atP<0.05 level. The same below.

图5 不同处理下株高、叶面积变化过程Fig.5 Changes of plant height and leaf area underdifferent treatments

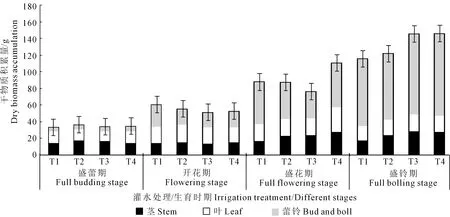

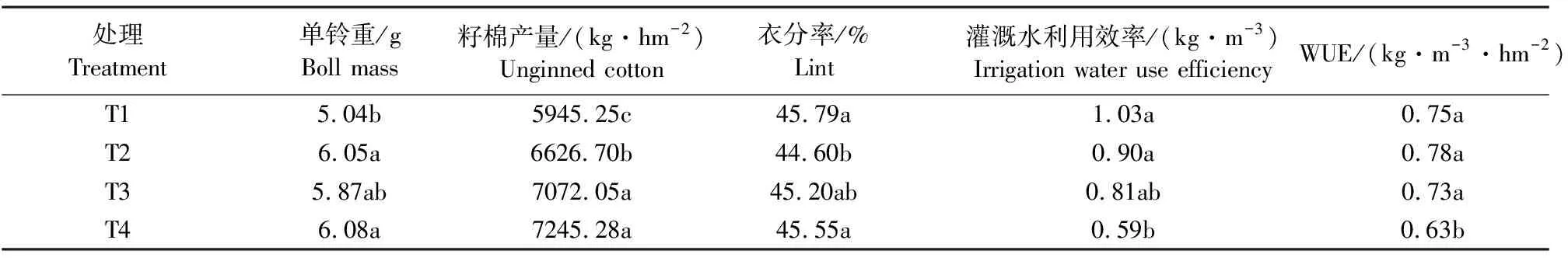

不同灌水处理的棉花地上干物质量如图6所示。随着棉花的生长发育,植株茎干重、蕾铃干重、地上部干物质总量均不断增加,其中蕾铃干重的增长极为显著,T3、T4处理从盛蕾期至盛铃期蕾铃干重增长比例分别高达1 735%、1 466%。这是由于棉株生殖生长所占比例不断提高,光合产物向生殖器官运输累积导致的。开花期及盛花期,T1、T2处理干物质总量及蕾铃干物质量显著高于T3,这是由于低灌水定额造成的一定程度的水分亏缺,棉花营养生长受阻,提前进入生殖生长导致的[22]。相对的,T4处理蕾铃占地上干物质的比例为47.80%,显著低于T1处理的54.2%,此时对照处理的营养生长依然旺盛。盛铃期, T1~T3处理干物质总量T1 从棉花产量结果 (表3)看出,T4对照处理籽棉产量最高,根据气象指导灌溉的3个处理籽棉产量随着灌水定额的增加而增加,其中灌水定额最高的T3处理,籽棉产量仅比T4低了2.45%,其WUE值虽然是3个处理中最低的,但仍比T4高了15.87%。说明根据气象指导灌水的灌溉方式在保证产量的前提下能显著提高WUE值。 图6 不同处理下地上干物质变化Fig.6 Change of aboveground dry matter of cotton under different treatments 表3 不同处理对棉花产量和灌溉水利用效率的影响 本试验中,常规灌溉处理灌水定额最大,灌水时间间隔相对较短,生育期内灌水量和耗水量最大,在不同土壤深度处各生育阶段的平均土壤含水率也处在最高水平。T1~T3处理,灌水定额越高,棉花主根区土壤含水率及纵向剖面处土壤含水率越高,生育期内耗水量也越高。T1~T3灌水量分别为264、330、396 mm,这与蔡焕杰等[3]提出的膜下滴灌棉花灌水量可降至240~345 mm的结论基本一致。从阶段耗水量来看,花铃期最大,占全生育期耗水的60%以上[4]。 T1~T3与T4处理的叶面积分别于播种后105 d和120 d达到最大值,说明常规灌溉的高灌水定额、短灌水周期对于棉花生长具有持续促进作用,并在一定程度上使棉花生育阶段延长,发育滞后。余美等[10]的研究也发现过量灌溉会造成棉花生长过于旺盛,贪青晚熟。 各处理产量随着灌水量的增加而增加,而灌溉水生产率则随着灌水量的增加而减少,与杨九刚等[11]的研究结论相似。T3处理的产量最高为7 072.05 kg·hm-2,与T4的7 245.28 kg·hm-2无显著差异,而WUE值却比T4提高了15.87%。说明以气象信息为基础进行灌溉是可行的。 T4对照处理与其它3个处理在土壤水分动态及棉花生长发育上的差异,除了受灌水定额的影响,还与灌水周期有关。杨九刚等[11]在研究中发现,棉花的生长发育受灌水定额和灌水周期双重作用的影响,高龙等[9]在研究中注意到棉田盐分的累积运移也受这两个因素的影响。根据气象信息指导灌溉的3个处理,单次灌水时间由选定的累计亏水值(即累计作物腾发量(ETc)-降雨量(P))及气象因素来决定。选定的亏水值较大时,灌水时间间隔长,单次灌水需补充的水分较多,容易造成深层渗漏;选定的亏水值较小时,灌水时间间隔短,但对设备及能源的损耗较大。因此对累积亏水值的选取,除了要考虑当地历时气象资料及灌溉经验外,还需参考土壤的田间持水率等物理特性及不同的灌水间隔对土壤盐分累积运移的影响。目前,这方面的研究仍十分有限,需要做更多的探索。 根据气象信息指导灌溉,除了可以利用实时气象资料外,还应充分考虑对预测气象资料的使用。当预测到有降雨发生时,可以适时将灌水时间推迟,以免灌水后降水造成不必要的深层渗漏。 1)受灌水定额大、灌水周期短的影响,常规灌溉处理棉花的生长发育比根据气象信息指导灌溉处理棉花相对滞后。 2)根据气象信息指导确定灌溉时间后,采用不同的灌水定额对棉花生长发育和产量有明显影响。较高的灌水定额可以显著增加株高,提升光合产物累积量,保证棉花产量,如T3处理的籽棉产量达到了7 072.05 kg·hm-2。相较而言,低灌水定额处理虽然可以促进棉花早熟,但棉花产量较低,T1处理籽棉产量仅为5 945.25 kg·hm-2。 3)基于气象信息指导灌溉的处理能充分利用降雨,提高灌溉水利用效率。T1~T4处理灌水量分别为264、330、396、560 mm,灌溉水利用效率分别为1.03、0.90、0.81、0.59 kg·m-3。 4)综合灌溉用水量、产量及水分利用效率几方面的因素,认为当棉田作物蒸发蒸腾量与降水量的差值累计达到30 mm进行灌溉、灌水定额设置为36 mm的组合,可以在保证棉花产量不显著降低的条件下,显著减少灌溉用水量,提高灌溉水利用效率和田间水利用效率,适于在南疆地区根据气象信息指导膜下滴灌棉花时使用。

3 讨 论

4 结 论