石林石漠化地区可培养石生真菌多样性研究

2019-07-18陈晓溪熊忠平李选文聂中良

陈晓溪,熊忠平,李选文,聂中良,张 珊,凌 溪,熊 智

(西南林业大学生命科学学院,云南 昆明 650224)

【研究意义】云南省石林县位于云南东部岩溶高原(滇东岩溶高原),分布于云南省昆明市石林县境内,地理位置是北纬24°30′~25°03′,东经103°10′~103°40′,海拔1600~1950 m[1]。石林地区是典型的喀斯特景观,是世界唯一位于亚热带高原地区的喀斯特(溶洞)地貌风景区,素有“天下第一奇观”、“石林博物馆”的美誉。全县喀斯特面积超过900 km2,石林分布面积超过350 km2,分布有大量较纯的碳酸盐岩,碳酸盐岩主要由CaMg(CO3)2含量较高的白云岩和CaCO3含量较高的石灰岩组成。石林以石灰岩较多,岩石CaCO3含量在50 %以上[2]。岩石作为特殊的生境,因其环境干旱、营养缺乏、温度波动大,对生存于其中的生物具有极大的挑战,但在岩石表面和裂缝中存在多种类型的微生物,这在很多年前就受到研究者们的关注[3]。微生物数量巨大,并且存在于喀斯特地貌中,参与许多喀斯特地区演化历程中微观化学作用,特别是岩石、矿物的矿化及风化作用,土壤的形成等过程[4]。石生真菌(rock-inhabiting fungi,RIF)是指生活在岩石表面或伸入岩石内部的一大类微型真菌[5]。石生真菌大多数生长缓慢,很少在岩石上与其他生物共生,产生黑色素,分生组织状生长,能够适应较严酷的生存环境,是一个生态复合群,研究表明其具有丰富的物种多样性[6]。【前人研究进展】研究发现,石生真菌能引起建筑物表面腐蚀。石生真菌会造成其生长的岩石表面选择性吸收太阳辐射,导致岩石晶体局部产生微小裂缝,石生真菌菌丝延伸进裂缝,进而破坏建筑物整体连续性[7]。丁丽君等[8]的研究认为碳酸盐岩的微生物风化可能是化学降解、生物降解和酶的作用等因素引起的,微生物可能通过直接接触或分泌酶等活性物质来加速对碳酸盐岩的风化。目前,关于石漠化地区微生物多样性的研究已有相关报道,但石林石漠化地区石生真菌多样性的研究却并未见报道。【本研究切入点】采集石林石漠化地区岩石作为研究对象,采用纯培养技术、形态学和rDNA-ITS序列分析研究石生真菌多样性。【拟解决的关键问题】为开发利用石漠化地区微生物资源提供理论依据,并为后期探索微生物在碳酸盐岩风化过程中的作用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 岩石样品

岩石样品采自石林石漠化地区(图1),选择有黑色微型菌落的岩石,随机选取8个样点,每个样点取样5份共计40份岩石样品。每次采样前用75 %的酒精冲洗工具(凿子、小锤、刀片),凿取石块碎片,将岩石与附着的石生真菌一同装入无菌袋中密封保存,带回实验室保存于4 ℃冰箱中备用[9]。

1.2 培养基

PDA培养基:新鲜去皮马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂15~20 g,加蒸馏水配制1 L,pH自然;MEA培养基:麦芽浸膏30 g,大豆蛋白胨3 g,琼脂15 g,加蒸馏水配制1 L,配成溶液后pH值调至5.6±0.2,以上培养基均在121 ℃下灭菌30 min。

1.3 石生真菌的分离纯化及保存

实验材料的处理参考苏磊[6]的方法,稍作改变。预处理:将岩石样品放置在无菌培养皿中,用95 %乙醇清洗,用无菌解剖刀将岩石样品凿成小岩片,将岩石样品放入含有8 %H2O2溶液的无菌培养皿中消毒4 min,将处理过的岩石样品用生理盐水冲洗2次。离心富集菌体:将岩石样品放入含1 mL 0.1 %吐温20的1.5 mL无菌离心管中,震荡培养1 h,3000 r/min离心2 min,用无菌水冲洗,将岩石样品置于灭菌滤纸上,吸干自由水。用无菌的研钵将岩石样品研碎,加入5 mL ddH2O。混匀后,分别吸取300、500、1000 μl悬浮液滴在PDA和MEA培养基上,涂布,28 ℃培养3~4 d,待长出菌丝后,挑取菌丝最先端,分别接种于PDA和MEA培养基上,观察生长情况,检查特征是否一致,进行多次分离与纯化,直到获得纯的菌株。经分离纯化后得到单一菌株,4 ℃ 砂土管法保存。

1.4 石林石生真菌形态观察及分类

采用插片法进行石生真菌形态学显微观察[9]。参照《真菌鉴定手册》[10]、《真菌分类学》以及Mycobank 网站数据库[11](http://www.mycobank.org/)对菌株进行形态鉴定。

1.5 石生真菌DNA抽提及PCR扩增

采用Ezup柱式真菌基因组DNA抽提试剂盒提取石林石生真菌基因组DNA。抽提产物经 1.0 %琼脂糖凝胶电泳检测,将合格的DNA抽提物作为ITS序列扩增模板。扩增引物[12]:ITS1(5’-CCGATGGTAACCTGCGG-3’);ITS4(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)(引物由昆明硕擎生物科技有限公司合成)。PCR扩增体系为50.0 μl:Mix为25.0 μl;ITS1为2.0 μl;ITS4为2.0 μl;模板DNA为2.0 μl;双蒸水补充至50.0 μl。PCR扩增程序:95 ℃预变性4 min;95 ℃变性45 s,56 ℃退火1 min,72 ℃延伸1 min,共30个循环;72 ℃延伸10 min[13]。

图1 部分岩石样本采样点Fig.1 A few of sampling points

表1 石生真菌分离结果Table 1 Isolation results of rock-inhabiting fungi

取4.0 μl PCR扩增产物与上样缓冲液混合,通过1.0 %琼脂糖凝胶进行电泳检测。检测合格后送昆明硕擎生物科技有限公司纯化并测序。运用软件Sequencher4.14对测序结果进行分析校正及拼接,并于NCBI中进行比对,选取比对后相似序列,应用MEGA6.06 软件构建Neighbor-Joining系统发育树,自展法检测,自展数据集为1000次,根据系统发育树中组群关系对菌株进行分类。

1.6 分离率及多样性指数

1.6.1 分离率与相对分离率 分离率[14]用来衡量石林石生真菌丰富度,指从分离得到的菌株数与全部样本石块数的比值;相对分离率用来衡量某种石生真菌的优势度,指分离到的某种石生真菌株数占分离到的总菌株数的百分率。

1.6.2 多样性指数(H′)——Shannon-Weiner 指数 Shannon-Weiner 指数[15]可以反映石生真菌的物种多样性程度。按Shannon-Weiner 指数计算,若Shannon-Weiner指数数值越大,说明石林石生真菌的多样性越高。其中,Pi表示某种真菌的相对分离率。

2 结果与分析

2.1 石生真菌分离结果

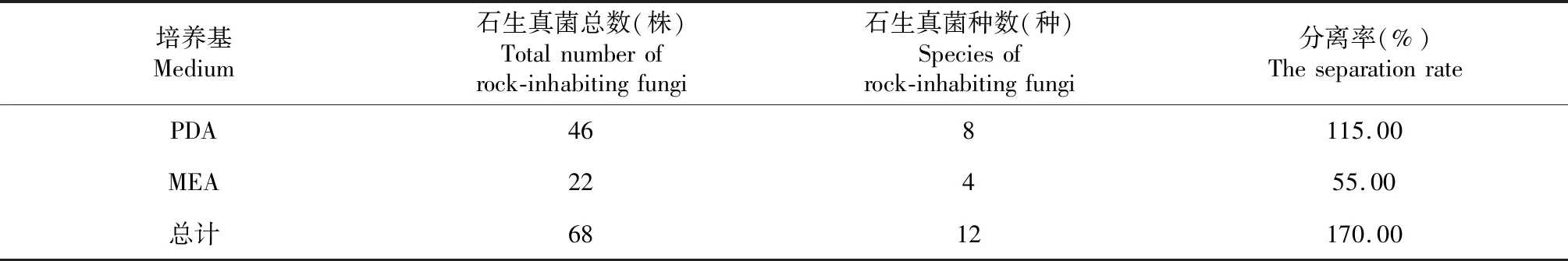

采用PDA培养基和MEA培养基从石林石漠化地区岩石中共分离得到68株石生真菌。2种培养基分离得到的菌株总数、分离率及种数见表1。2种培养基对石生真菌的分离效率差异较大。PDA 培养基分离石生真菌的效率较高,分离率达到115.00 %,种数为8;采用MEA培养基分离石生真菌,其分离率和种数,分别为55.00 %和4。

2.2 石生真菌形态鉴定

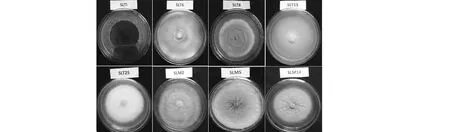

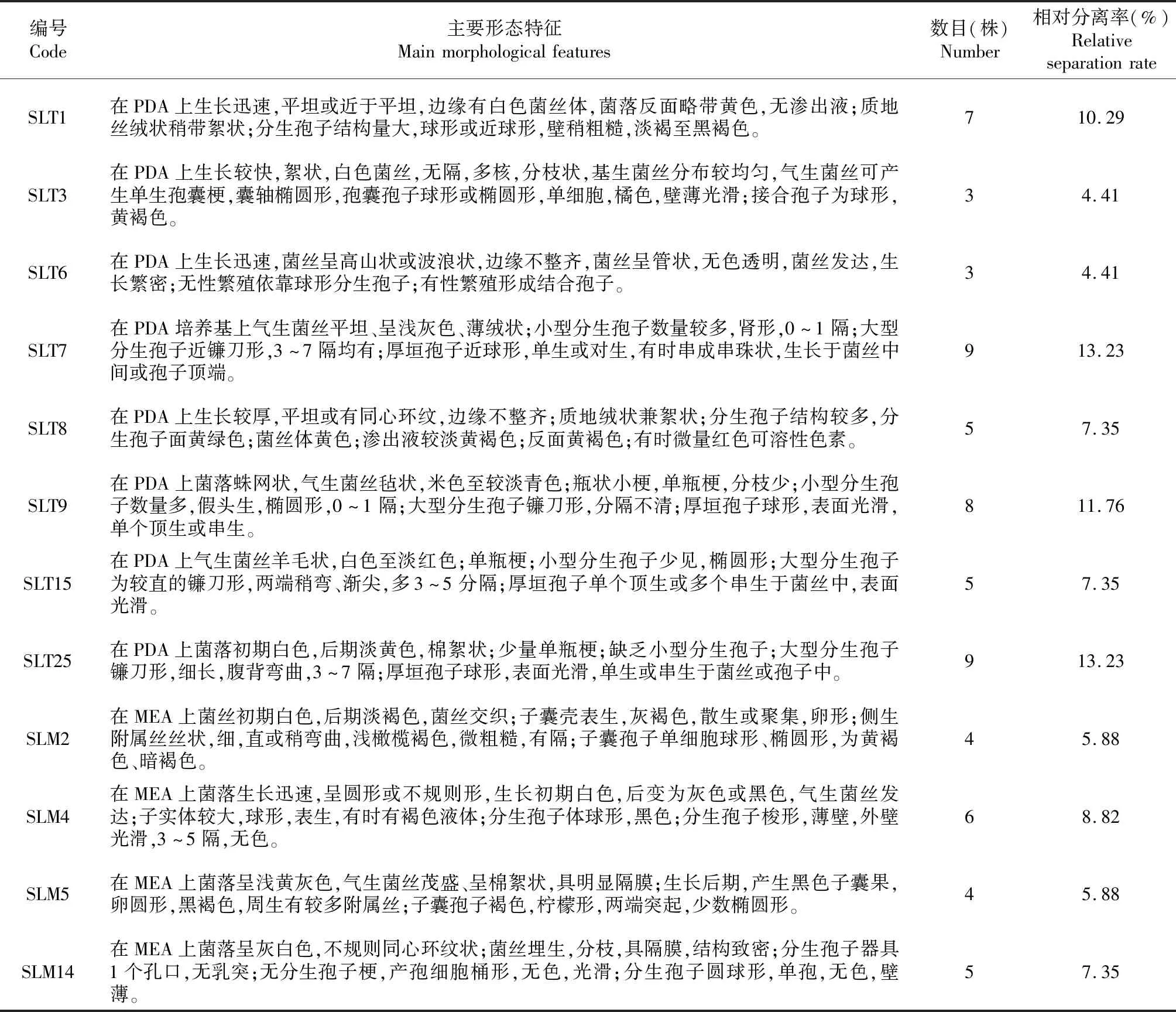

将分离的68株石生真菌根据菌落形态特征(图2)、菌丝及孢子(表2)等显微结构特征初步鉴定为12 种形态型。初步判定SLT1为曲霉属(Aspergillus),SLT3为毛霉属(Mucor),SLT7、SLT9、SLT15和SLT25为镰刀菌属(Fusarium),SLT8为青霉属(Penicillium),SLM2、SLM14为毛壳菌属(Chaetomium),其他菌株难以根据形态学特征进行鉴定,需通过分子生物学进行鉴定。

从石生真菌的分离比率(表2)可看出,68株石生真菌中,Fusarium属(SLT7、SLT9、SLT15和SLT25)、Chaetomium属(SLM2、SLM14)、Aspergillus属(SLT1)为优势菌群,相对分离率分别为45.58 %、13.23 %、10.29 %;其他种群的分离比率均低于8.82 %。根据计算,PDA培养基分离到石生真菌的多样性指数高于MEA培养基,分别为1.67995和0.73927。2种培养基分离得到的石生真菌多样性指数为2.41922。显示石林石生真菌具有丰富的多样性。

图2 部分石生真菌菌落形态Fig.2 Morphology of some rock-inhabiting fungi colonies

表2 石生真菌形态特征Table 2 Morphological characteristics of rock-inhabiting fungi

2.3 石生真菌ITS序列PCR扩增及序列分析

提取分离纯化后的石生真菌DNA,检测纯度合格后采用引物ITS1(5’-CCGATGGTAACCTGCGG-3’);ITS4(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)进行PCR,取4.0 μl PCR扩增产物加上样缓冲液混合,通过1.0 %琼脂糖凝胶进行电泳检测,在凝胶成像系统中观察扩增产物条带均在600~700 bp左右(图3)。

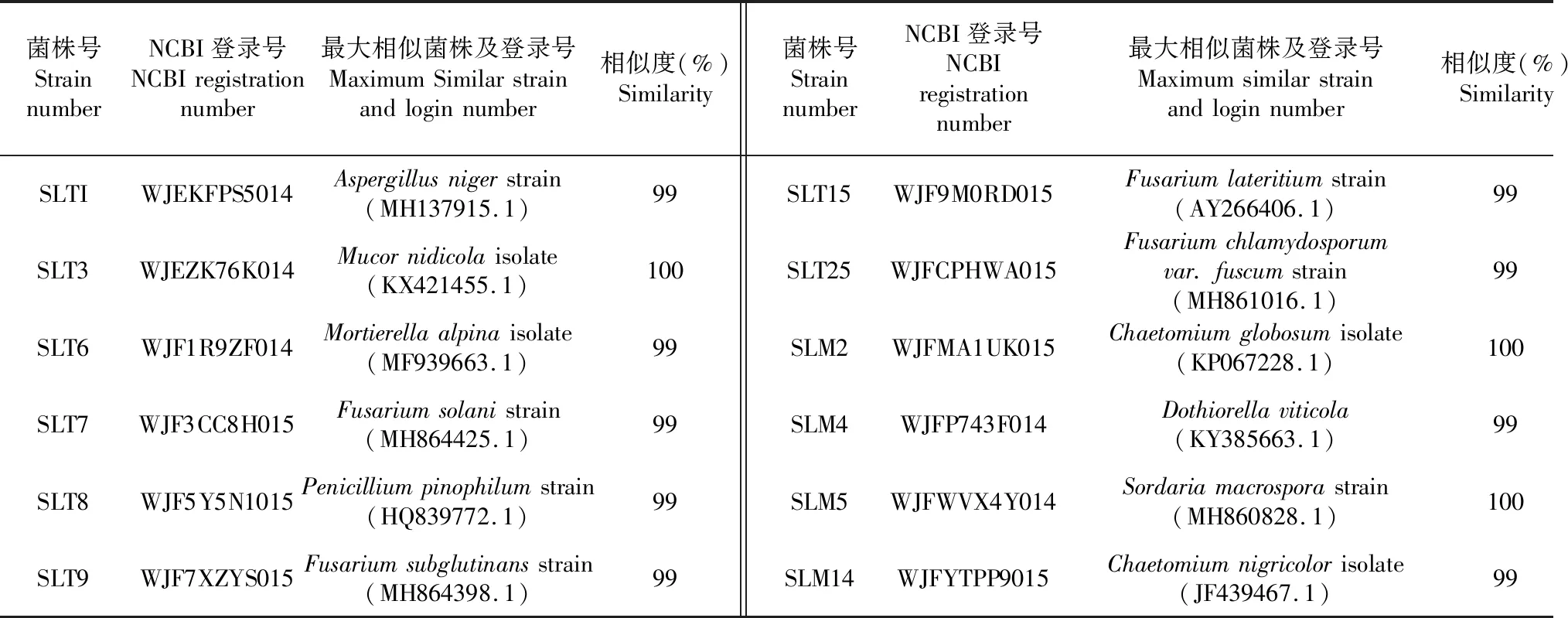

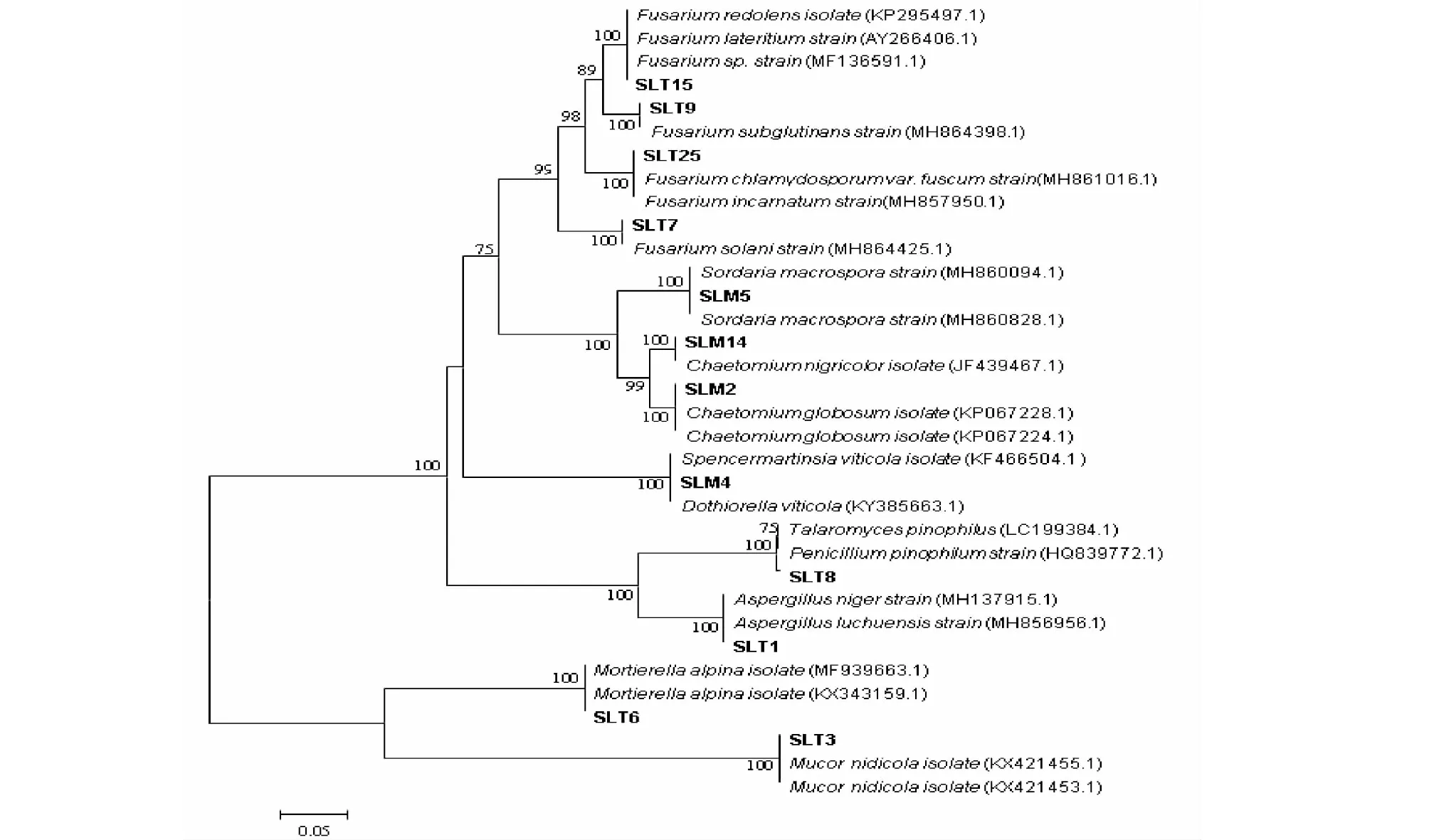

所得12株石生真菌rDNA -ITS序列提交至NCBI数据库中进行同源性比较,以同源性最高序列作为参照菌株(表3)。所有真菌与数据库中已知的真菌ITS序列相似度均在99 %~100 %。选取每种真菌GenBank数据库中相似度最高的ITS参照序列,与获得的12种真菌ITS序列一起,应用MEGA6.06 软件构建Neighbor-Joining系统发育树,自展法检测,自展数据集为1000次,根据系统发育树中组群关系对菌株进行分类(图4)。

图3 石生真菌ITS序列PCR电泳结果Fig.3 The results of PCR electrophoresis of rock-inhabiting fungi ITS sequences

表3 石生真菌GenBank登录号及最大相似菌株Table 3 The rock-inhabiting fungi GeneBank accession number and the maximum similarity strain

系统进化树显示所分离得到的12种真菌除SLT3、SLT6属接合菌门(Basidiomycota)外,其余均为子囊菌门(Ascomycota),子囊菌门占优势地位,相对分离率为91.18 %。在5个真菌纲中,半知菌纲的真菌多样性最高,有4种真菌,相对分离率为45.58 %。其余的菌株种类分别为散囊菌纲(2种)、接合菌纲(2种)、子囊菌纲(3种)和粪壳菌纲(1种)。

68株石生真菌分属于2门5纲7目8科8属12种,SLT1为黑曲霉(Aspergillusnigerstrain);SLT3为尼迪科拉毛霉(Mucornidicolaisolate);SLT6为高山被孢霉(Mortierellaalpinaisolate);SLT7、SLT9、SLT15和SLT25均为镰刀菌属真菌(Fusarium),SLT7为腐皮镰刀菌(Fusariumsolanistrain),SLT9为芬芳镰刀菌(Fusariumsubglutinansstrain),SLT15为砖红镰刀菌(Fusariumlateritiumstrain),SLT25为水贼镰刀菌(Fusariumchlamydosporumvar.fuscumstrain);SLT8为嗜松青霉(Penicilliumpinophilumstrain);SLM2、SLM14均为毛壳菌属(Chaetomium),SLM2为球毛壳菌(Chaetomiumglobosumisolate),SLM14为黑毛毛壳菌(Chaetomiumnigricolorisolate);SLM4为葡萄座腔菌(Dothiorellaviticola);SLM5为粪生粪壳菌(Sordariamacrosporastrain)。

3 讨 论

目前有关碳酸盐岩及石漠化地区石生真菌的研究较少。形态学结合分子生物学证据表明,大多数石生真菌属于子囊菌门的座囊菌纲和散囊菌纲[16]。苏磊[6]等对中国石生真菌的分类学与生态学的研究表明中国石生真菌的种类丰富,笔者在全国采集了348份岩石样品,利用纯培养技术分离出石生真菌1215株。通过多基因序列分析,并结合形态特征的鉴定获石生真菌21属,81种,隶属于子囊菌门、盘菌亚门,座囊菌纲、散囊菌纲、星裂菌纲。唐源[17]等研究贵州南江大峡谷碳酸盐岩表生微生物的多样性,分离到17株碳酸盐岩表生真菌,均属于子囊菌门,为环境中较为常见的真菌。而对石林石漠化地区石生真菌的研究中采用PDA 培养基和MEA培养基分离培养,共获68株石生真菌。通过显微形态结构特征及rDNA-ITS基因序列观察和分析,68株石生真菌归于12个种。12种真菌中除SLT3、SLT6隶于接合菌门外,其余均为子囊菌门,相对分离率为91.18 %,为优势类群。

2 种培养基分离的石林石生真菌在数量和种类有较大差异。PDA 培养基分离石生真菌的效率较高,分离率达到115.00 %,种数为8,多样性指数为1.67995;而MEA培养基分离石生真菌,分离率为55.00 %,种数为4,多样性指数为0.73927。究其原因PDA培养基比MEA培养基含有更丰富的碳水化合物、蛋白质、微量元素等[18],更适于石生真菌的生长。利用不同培养基进行分离的方法,获得了更多的可培养石生真菌,为石漠化地区石生真菌多样性的研究提供了丰富的菌种资源。

石生真菌只是石林表生微生物中的一部分,研究石林微生物的多样性是一项综合性的研究,这对改善石林环境,提高对喀斯特地貌的认知具有重要意义。为全面了解微生物对喀斯特地貌的影响,对不同岩石表生微生物多样性以及不同岩石表生微生物对岩石矿化及风化的影响有待研究。

图4 基于ITS序列邻接法构建的石生真菌系统发育树Fig.4 Phylogenetic tree of stone fungi based on ITS sequence neighboring method

采用传统的平板培养法对石生真菌进行分离培养,不能分离出所有石生真菌。究其原因可能是没有合适的培养基或者培养基的组成成分及培养条件较自然状态下差异较大;还有对石生真菌生活的微小环境缺乏了解,不能准确地评价石生真菌的结构组成。近年来,随着宏基因组测序技术的发展,它克服了传统纯培养技术的不足,直接提取DNA进行微生物的群落组成和多样性调查,为开发利用未培养微生物资源、发现新的基因提供了便利[19],也给研究特殊环境中石生真菌的多样性、群落组成和功能提供了新方法。这种方法已经广泛应用到土壤[20]、温泉等环境的微生物多样性研究中,但是目前未见有应用宏基因组技术系统研究石漠化地区石生微生物多样性的相关报道,课题组前期进行了预实验发现岩石上微生物的DNA的提取难度较大,抽提的DNA样品浓度达不到上机测序要求,有待研究。

中国石漠化地区分布广阔,开展系统的石漠化地区石生微生物多样性研究不仅能极大程度地丰富物种多样性,而且对阐明石漠化区系石生微生物的起源、进化以及如何参与形成石漠化地区特有景观的机制具有重要意义。

4 结 论

从石林石漠化地区40份岩石样品中,共分离得到68株石生真菌归为12个种,隶于2门5纲7目8科8属。12种真菌中除SLT3、SLT6隶于接合菌门外,其余均为子囊菌门,相对分离率为91.18 %,属优势类群。在5个真菌纲中,半知菌纲的真菌多样性最高,有4种真菌,相对分离率为45.58 %。其余的菌株种类分别为散囊菌纲(2种)、接合菌纲(2种)、子囊菌纲(3种)和粪壳菌纲(1种)。Fusarium属(SLT7、SLT9、SLT15和SLT25)、Chaetomium属(SLM2、SLM14)、Aspergillus属(SLT1)为优势菌群,相对分离率分别为45.58 %、13.23 %、10.29 %;其他种群的分离比率均低于8.82 %。

2种培养基分离的石林石生真菌在数量和种类上均有较大差异。PDA培养基分离石生真菌的效率较高,分离率达到115.00 %,种数为8,多样性指数为1.67995;而MEA培养基分离石生真菌,分离率为55.00 %,种数为4,多样性指数为0.73927。石生真菌多样性指数为2.41922,上述结果显示石林石生真菌多样性丰富。