深厚覆盖层地基渗透破坏试验研究

2019-07-18辛圆心詹美礼

辛圆心,詹美礼

(1.中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西 西安710065;2.河海大学 水利水电学院,江苏 南京210098)

深厚覆盖层是指第四纪松散堆积物厚度大于30 m且主要堆积在河床之中的地层[1],主要由漂卵砾石层、块碎石层、粉砂及细砂层等组成。其形成原因及方式异常复杂,造成地基地层结构较为松散,往往表现出级配的不连续性,多数缺乏中间粒径,且在水平和垂直方向上土体级配均变化悬殊,最终导致地基土体的渗透特性、物理性能等都有极大的不均匀性。由于这种地基对水流的阻力非常小,透水性较强,建坝后,在上下游高水头差作用下很容易发生渗透稳定问题,因此,开展深厚覆盖层地基渗透破坏试验研究非常有必要。

目前,对深厚覆盖层渗透稳定问题的研究并不系统和深入,多数都集中于不同因素对试样渗透特性的影响。刘杰等[2]研究了二元堤基中砂砾石层不同的细颗粒含量对管涌破坏的影响,发现当细颗粒含量超过20%时,上部土层的稳定性与渗流通道的形成有密切关系;丁留谦等[3]进行了不同层地基土的渗透试验,研究了管涌发展破坏全过程;张家发等[4]采用室内试验模拟了渗透破坏发生破坏全过程,得出悬挂式防渗墙对防渗效果并不显著的结论;陈群等[5]研究比较了最大粒径和细颗粒含量不同的缺级试样土条件下对应的管涌渗透规律;刘杰等[6]基于砂槽模型研究了两层地基的渗透破坏特性以及地基渗透破坏机理,得出地基下层砾石层对渗透稳定起关键性作用的结论;段祥宝等[7]通过砂槽模型试验,模拟了水库水位降落过程中由粉砂、黏土等多种材料组成的大坝边坡的非稳定渗流过程;罗玉龙等[8]进行了大量不同应力状态下堤基砂砾石层的管涌破坏机理试验研究,并提出临界渗透坡降经验公式;陈建生等[9]通过对双层堤基土的渗透变形研究得出管涌过程中流量随时间变化规律;詹美礼等[10]建立了堤坝饱和-非饱和渗流系统,进行了土样的非饱和导水率试验以及堤坝在不同水位变化工况下的非饱和渗流试验研究;王璠[11]也通过大尺度流固耦合试验对深厚覆盖层上建坝地基内管涌发生-发展-破坏的全过程进行分析研究,准确描述了不同阶段试样内部水压力和渗透梯度对应的不同变化规律。

针对深厚覆盖层上建坝出现的一系列渗透稳定问题,以及目前对于深厚覆盖层地基渗透破坏研究的现状和不足,本文介绍了自行研制的大土柱渗透破坏试验装置,并对设计的管涌型土体开展了0.0、0.3、0.5、0.7 MPa上覆压力作用下相同颗粒级配土样的渗透破坏试验研究,揭示了渗透破坏前、破坏发生、破坏后的全过程,并讨论了基准局部渗透坡降的变化规律以及渗透破坏前后渗透特性变化规律。

1 试验装置及原理

1.1 试验装置

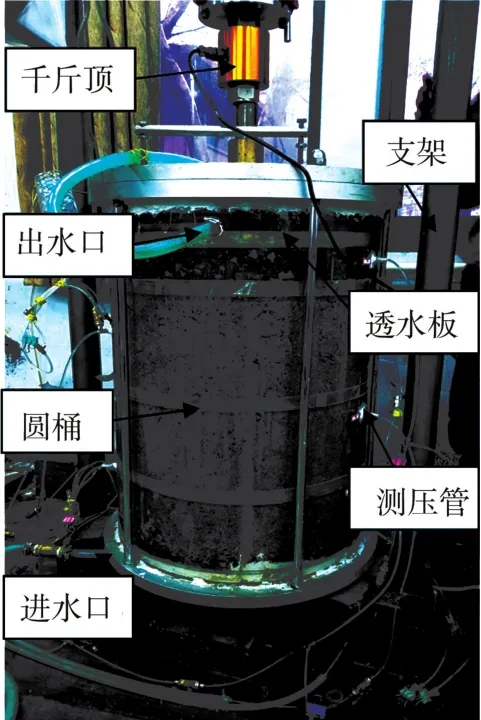

试验装置见图1,该装置可以较好模拟深厚覆盖层地基所处实际应力状态。

图1 试验装置

该装置量程为20 t,压力仪单位为kN,精确度为0.1 kN。桶壁四周钻了4排圆孔,共9个,用来安置透水石、测定土样中不同位置的水头,探头均放置于试样中心位置。装置供水主要通过溢流桶,可供给0.0~3.0 m的水头,通过人工调节溢流桶的高度来改变进水口处水头;当需要的水头大于3.0 m时,则需要利用实验室自来水管的水压调节水头的大小。在小于3.0 m水头低压条件下,由测压管直接读取;当水头高于3.0 m时,由孔隙水压力传感器测量。为了试样受力均匀,同时不影响水流出流,在试样上表面放置透水石板,在试样下表面放置土工布防止砂子下漏堵住进水口。

1.2 试验原理

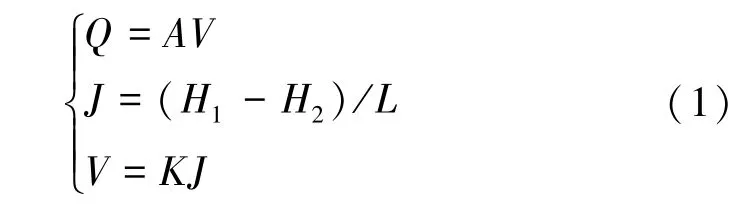

认为水流服从达西定律,由此得出渗透坡降与流速的关系。

式中:Q为流量;A为土样截面积;V为流度;J为水力梯度;K为渗透系数;H1、H2分别为上下游水头;L为渗流长度。

2 试验设计与步骤

2.1 试验设计

2.1.1 几何条件

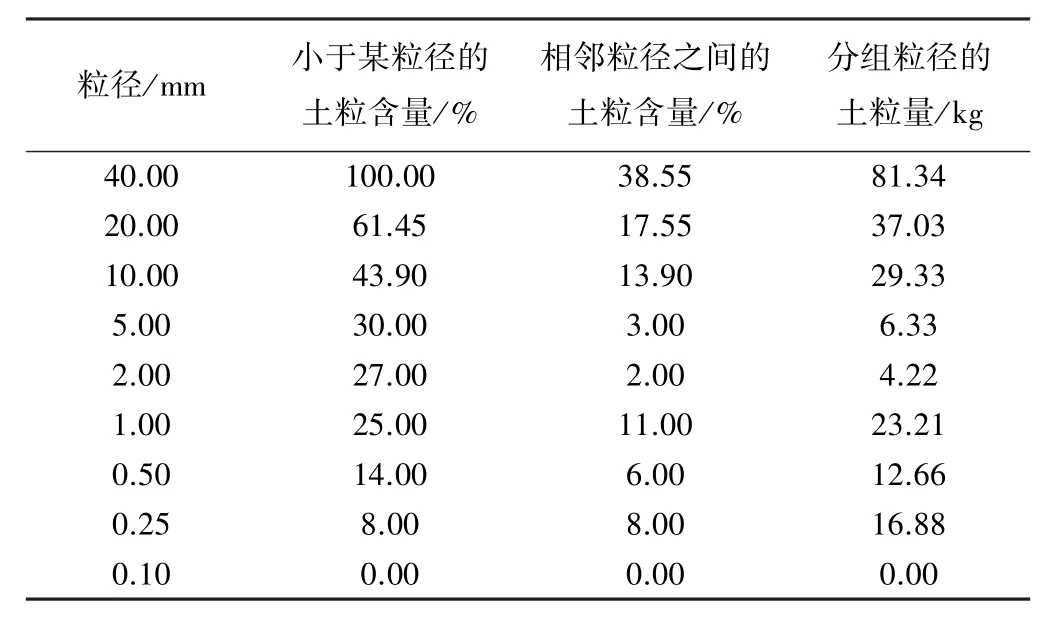

为了使得渗透破坏现象明显,易于观察,本试验所选土体为“管涌型”级配土体,此种级配土体在一定水力梯度作用下会发生渗透破坏。本试验装置采用圆桶型,直径为0.46 m,根据土工试验土样设计要求,本次试验选用的土样最大粒径为0.04 m,密度为2 000 kg/m3,总重为211 kg,分5次填筑。试验土样颗粒级配见表1。

表1 试验土样颗料级配

2.1.2 试验模型

本试验将进水口设在装置底部,出水口设在上部,为了防止砂子堵塞进出水口,在装置底层和顶层分别铺设厚度为0.01~0.02 m、粒径为0.005 m的粗石子充当反滤层,在上游进水口处铺设土工布,为了真实模拟深厚覆盖层地基渗透破坏,本试验水流采用自下而上。试验土样设计高度为0.55 m,在圆柱中心处以高度0.07 m为单位共放置9个测压管探头,进行不同位置的水头测量。

2.1.3 压力组合

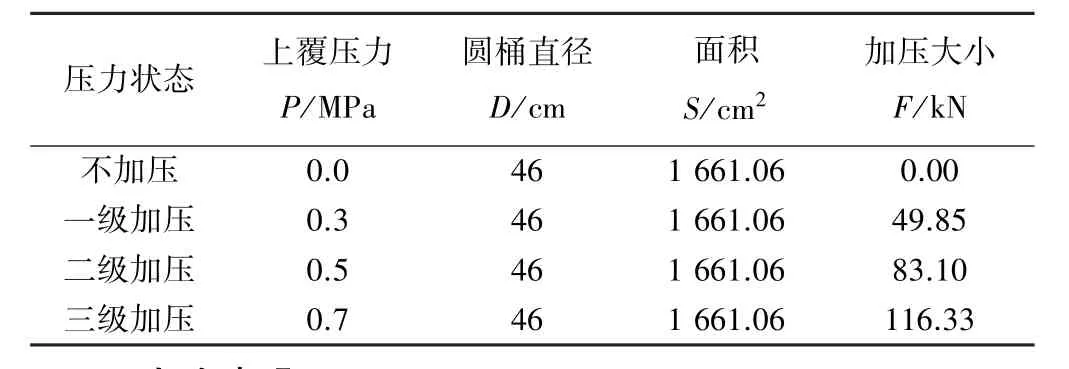

本试验分别设计了上覆压力为0.0、0.3、0.5、0.7 MPa时土体的渗透特性研究,上覆压力组合见表2。

表2 上覆压力组合

2.2 试验步骤

(1)试验装置气密性检查。

(2)土样装填。首先进行砂子筛分配置,配置好以后加入适量水将其搅拌均匀。然后按设计的模型在试样底部铺设反滤层,为了防止细颗粒流入粗颗粒里面,在其表面放置直径0.046 m的土工布,试样分5次填筑,每次填筑好以后必须用击打实器进行击实。装填过程中需时刻量取试样装填高度并在圆桶外壁标注好测点的放置高度进行测压管的放置,因测头较多,埋设位于试样中间部位,在此过程中需要保证测压管“对号入座”。填筑完成后在上层同样铺设反滤层,放上透水板并保证水平,放上盖子,拧好螺丝完成装填。

(3)饱和试样。首先用夹子将9个测压管夹死,将进水口阀门关闭,然后将溢流桶和进水口连接好,并将溢流桶提高到圆柱筒靠近下边缘约三分之一的位置,打开阀门往溢流桶内冲水直至其发生溢流为止,关闭供水装置阀门,打开试样进水口阀门往试样内部注水进行饱和。

(4)加压排气。饱和过程中摘掉所有测压管上的夹子进行排气,待每根测压管彻底排完气以后接上去,饱和完成后记录各测压管压强。

(5)渗流特性试验。首先把溢流桶提高到略高于下游出水口的位置,保证有水流流出。然后给溢流桶供水,并调节阀门使溢流桶始终保持稳定溢流状态,保证恒定水头条件,试验中每隔10 min进行一次流量测量,待连续两次所测得流量基本相同时认为水流达到稳定状态,记录流量值,与此同时,记录各个测点的水头数据,且在每一级渗压过程中需时刻观察记录圆桶边壁发生的现象。如此重复,待溢流桶达到最高时,关闭测压管及进水口阀门,将进水口连接到有水压表的自来水上面,打开所有阀门,调节水压大小重复上述步骤直至测压管超过其量程,改用孔隙水压力计进行测压管压力大小的测量,继续增大水头直至发生渗透破坏。

(6)完成试验以后进行压力卸载,然后取出桶内的试样进行重新烘干、配样,继续进行下一级试验。

3 试验结果分析

3.1 渗流场演变规律

3.1.1 上覆压力0.0 MPa(无上覆压力)渗流场

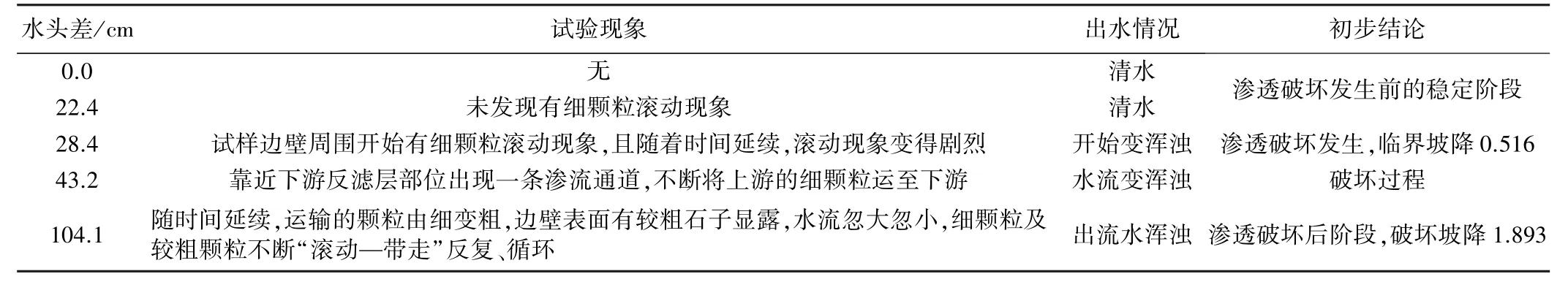

为使得土体完全饱和且不发生渗透破坏,饱和历时13 h。上覆压力0.0 MPa的试验过程见表3。

表3 上覆压力0.0 MPa试验过程

无上覆压力作用下水力梯度随时间的变化关系如图5所示。水力梯度随时间增加而增大,且增加幅度越来越大。在水力梯度为0.516的时候水力梯度增幅产生微弱的减小,验证了上面分析结论,即此刻土体发生渗透破坏,对应的水力梯度称为临界坡降;在水力梯度达到1.893的时候水力梯度变化并不明显,由上文分析初步认为此时为土体渗透破坏后的阶段,对应的水力梯度称为破坏坡降。

3.1.2 上覆压力0.3 MPa渗流场

土体饱和历时11 h。上覆压力0.3 MPa的试验过程见表4。

图2 水力梯度随时间变化(0.0 MPa)

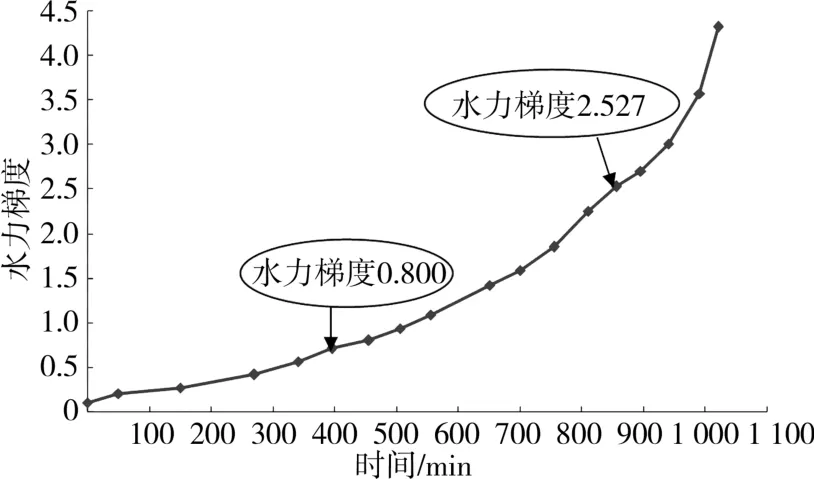

上覆压力为0.3 MPa时水力梯度随时间的变化如图3所示。水力梯度随时间增加不断增大,在达到0.800的时候增幅突变减小,验证了渗流场分析结论,表明此刻发生细颗粒移动,也就是渗透破坏开始发生;水力梯度为2.527的时候水力梯度增幅突变减小,初步分析此时为渗透破坏后阶段。

3.1.3 上覆压力0.5 MPa渗流场

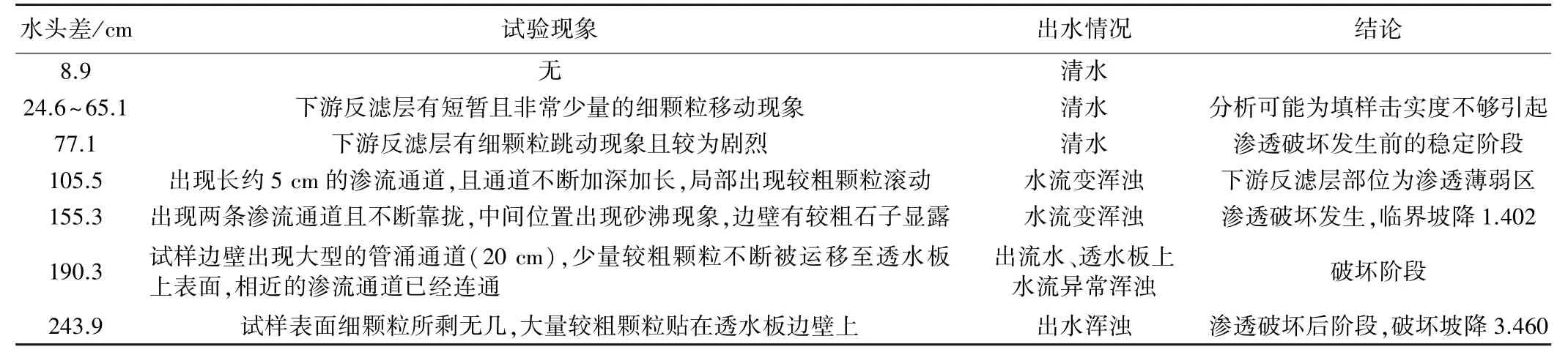

土样饱和历时11 h,饱和后上下游水头差为8.9 cm。上覆压力0.5 MPa的试验过程见表5。

图3 水力梯度随时间变化(0.3 MPa)

表4 上覆压力0.3 MPa试验过程

表5 上覆压力0.5 MPa试验过程

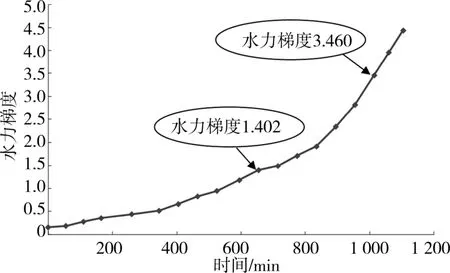

上覆压力为0.5 MPa时水力梯度随时间的变化情况如图4所示。水力梯度随时间增加而增大,且增幅越来越大。在水力梯度为1.402的时候产生“拐点”,增幅突变减小,即在此刻开始发生渗透破坏;水力梯度为3.460时,水力梯度增幅突变减小,初步分析此刻为渗透破坏后的阶段。

3.1.4 上覆压力0.7 MPa渗流场

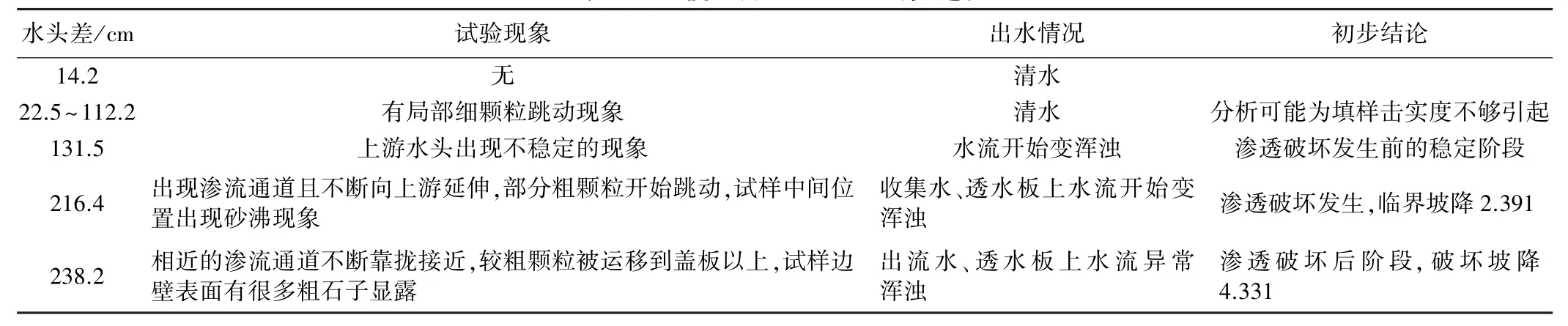

土样饱和历时10 h,饱和后上下游水头差为14.2 cm。上覆压力0.7 MPa的试验过程见表6。

表6 上覆压力0.7 MPa试验过程

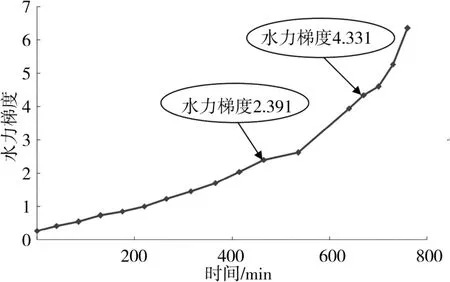

上覆压力为0.7 MPa时水力梯度随时间的变化情况如图5所示。水力梯度随时间增加不断增大。在水力梯度为2.391时,增幅突变减小,此时发生渗透破坏;水力梯度为4.331时,增幅同样突变减小,此刻为渗透破坏后的阶段。

3.2 基准试验局部渗透坡降的变化规律

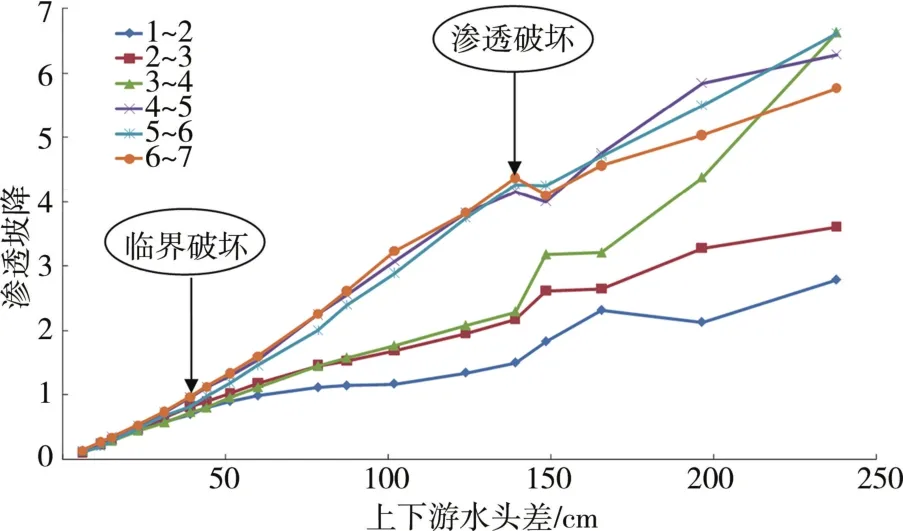

以上覆压力0.3 MPa为例,分析1~7测压管之间局部渗透坡降规律和渗透破坏从发生至破坏后的全过程。

0.3 MPa上覆压力作用下各测点之间局部渗透坡降随上下游水头差的变化情况如图6所示。在低水头作用下,典型测点之间渗流坡降基本同步增长,当上下游水头差增大到 0.44 m 的时候,1~2、2~3、3~4 与 4~5、5~6、6~7出现差异,下游反滤层为潜在的薄弱区,随着水头差增大,首先在这个区域附近开始发生渗透破坏,细颗粒跳动并被运移,导致渗透性增大。水头差增大到1.39 m 时,1~2、2~3、3~4产生了突变增长,4~5、5~6、6~7 产生了突变减小,说明渗透压力冲破上游土颗粒的防御力,造成渗透性增大,细颗粒整体被运送至下游,填充了下游粗颗粒骨架,导致下游区域渗透性降低,局部渗透坡降减小。

图4 水力梯度随时间变化(0.5 MPa)

图5 水力梯度随时间变化(0.7 MPa)

3.3 土体渗透特性的变化规律

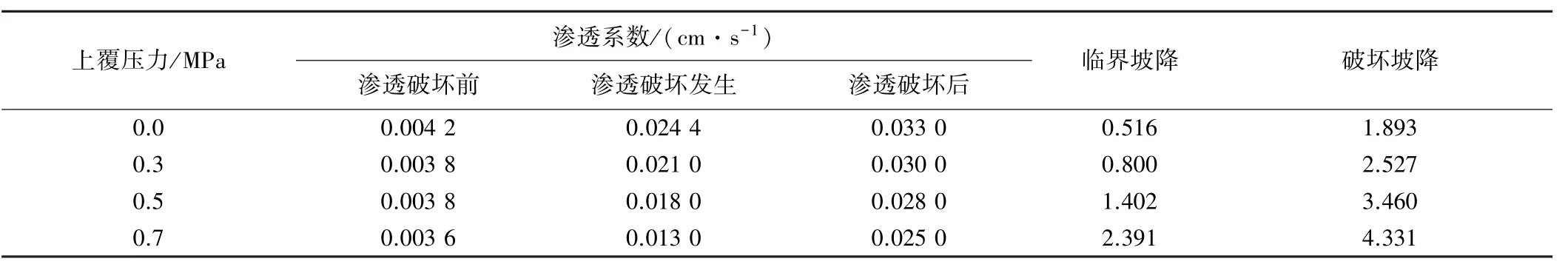

以上覆压力0.5 MPa和0.7 MPa为例,流速与水力梯度的关系如图7、图8所示,图中分别给出了渗透破坏前、破坏发生、破坏后对应的拟合曲线。不同上覆压力作用下渗透系数及坡降见表7。

可见,随着上覆压力的增大,渗透破坏前、破坏发生、破坏后阶段分别对应的临界坡降与破坏坡降均呈现增长趋势,渗透系数呈现减小的趋势;在同一上覆压力作用下,随着上下游水头差增大,渗透破坏前、破坏发生、破坏后对应的渗透系数也在不断增大。

图6 分段渗透坡降与上下游水头差关系曲线(0.3 MPa)

图7 流速与水力梯度的关系(0.5 MPa)

图8 流速与水力梯度的关系(0.7 MPa)

表7 不同上覆压力对应的临界坡降、破坏坡降及渗透系数统计

4 结 论

分别进行了同一级配土样在不同上覆压力(0.0、0.3、0.5、0.7 MPa)作用下的渗流-应力耦合试验,监测了大量的试验数据,获得了一系列的试验成果。

(1)渗透破坏过程一般分三个阶段:渗透破坏前的稳定渗流阶段、渗透破坏发生阶段、渗透破坏后阶段。同时在此过程伴随着颗粒的“运移—堵塞—带走”反复、循环的过程。

(2)渗透破坏过程中局部渗透坡降变化规律:在较低水头作用下,各测点之间渗流坡降基本相同,随着水头差的增大,上游水力梯度与下游水力梯度增长分组开来;当水头差增大到一定程度的时候,下游区域水力梯度突变增大,对应上游区域附近突变减小;随着水头差继续增大,上游区域附近水力梯度突变增大,对应下游区域附近突变减小,分析原因为渗透力使得上游细颗粒被带走并运送至下游,填充了下游粗颗粒骨架,导致上游渗透性增大,下游渗透性减小。

(3)上覆压力对渗透破坏的发生、发展有显著影响,随着上覆压力的增大,渗透破坏前、渗透破坏发生、渗透破坏后阶段分别对应的临界坡降和破坏坡降均呈增大趋势,对应的渗透系数呈减小趋势;在同一上覆压力作用下,渗透系数随着渗透破坏前、渗透破坏发生、渗透破坏后呈现出增大的趋势。