当贝里奥遇到斯特拉文斯基

2019-07-17徐乐娜

徐乐娜

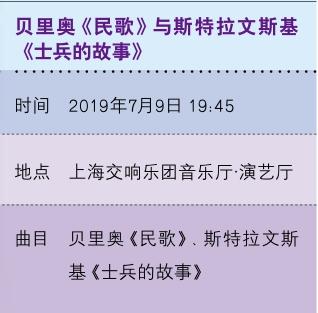

一千个人有一千个爱上上海的理由,而永不断档的精彩演出一定是古典乐迷们爱上海的必选项。不说其他,上海每年大大小小的各类音乐节、艺术节着实令人目不暇接、耳不胜闻,其中上海夏季音乐节更是古典发烧友以及年轻音乐爱好者的嘉年华。晃眼间,这个由上海交响乐团音乐总监余隆发起,上海交响乐团、上海市教育委员会创办的音乐节,竟已十岁了。如果说十年前余隆发起音乐节的初衷只是想以轻松的形式让更多年轻观众走进古典音乐的话,那么十年后的上海交响乐团早已在普及推广古典音乐之外,赋予了音乐节更多的意义,比如说让更多的人体验到音乐与趣意生活之间的关系,比如说为青年乐迷、业余乐手搭建专业训练与展示的平台,比如说在利用名家名团名作或流行跨界融合来迎合大众口味的同时,也坚持让更多观众看到二十至二十一世纪音乐或复古或先锋的语言风格,以及或传统或实验的创作手法背后对现当代科技、人文、历史、时政的写照与关怀。今年的MISA中,7月9日的一场音乐会便是一例。

音乐会的两首曲目分别是贝里奥创作于1964年的《民歌》和斯特拉文斯基创作于1918年的《士兵的故事》。尽管创作年份相隔近半个世纪,两位作曲家的生活年代与社会环境相去甚远,音乐的个人辨识度也颇高,但两位作曲家却都似练就了“吸星大法”的高人,在吸纳多种音乐元素的同时,总能将它们操控在自己的音乐体系当中,既保留了原素材的风貌特征,又彰显出了作曲家个人独特的音乐气质。

作为继韦伯恩之后西方二十世纪五六十年代最杰出的先锋派代表之一,贝里奥集作曲家、指挥家、教育家、批评家于一身,其音乐创作“戏路很宽”,序列音乐、偶然音乐、电子音乐、具体音乐、空间音乐等战后新兴的流派均有涉猎,被视为现代音乐的“小百科全书”,是了解战后音乐不可回避的人物。贝里奥涉猎的体裁广泛,既有为独唱或各种独奏乐器谱写的著名作品《模进》,也有歌剧及合唱作品。作为战后意大利最重要的作曲家之一,贝里奥的作品既具有那个时代共有的“世界主义”倾向,也总能透出意大利音乐那种特殊的抒情性与戏剧性,他最平易近人的作品《民歌》便是其中的典型。

这部为次女高音与长笛、单簧管、中提琴、大提琴、竖琴及两件打击乐而作的声乐套曲,是贝里奥1964年应美国Mills学院委约而改编创作的。九年后,作曲家又将之改编成了管弦乐与独唱的版本。作品包含了十一首“民歌”的改编,其中选自美国两首、亚美尼亚一首、法国三首、意大利四首(有两首实为贝里奥原创)和阿塞拜疆一首。贝里奥不仅保持了原有的歌词与曲调,也通过节奏的不同变化、非大小调体系和声的衬托、配器上精妙的音色处理,让这些来自不同地理位置及不同语言体系,甚至不同年代的音乐融合成一个丰富多样的、既对比又融合的作品。作品在尽显作曲家功力之深厚的同时,也使战后一度消寂的民族音乐在更高的层次上得到复苏。当然,一部作品写得再好也需要有好的演释,有难度的作品更是如此。《民歌》的可听性很强,难度也不小,不同语言、不同风格对演唱者的要求尤其高。贝里奥当初写次女高音的对象正是他的妻子、歌唱家凯茜·伯贝里安(Cathy Berberian)。尽管当时他们快要离婚了,但《民歌》的首演仍由伯贝里安担任,并且之后贝里奥的声乐作品依然由这位“前妻”首唱,可见他对这位“前妻”的艺术水准是多么的信任,亦可见能唱好他作品的人实在不多。据我所知,除了2008年阿姆斯特丹新音乐团在国家大剧院演出过这部作品,2007年上海歌剧院演出过这部作品外,国内几乎没有演出过该作品。7月9日晚的演唱者、意大利女高音西尔维娅·瓦延特(Silvia Vajente)毕业于意大利博洛尼亚音乐学院,出道以来一直演唱巴洛克时期以及现当代作品,这不禁让人对她的演唱抱有极大的兴趣与期待。

相较《民歌》,《士兵的故事》在中国的上演几率多一些,且主要集中在近几年。2010年上海国际艺术节的香港文化周,香港小交响乐团曾在叶咏诗的指挥下于东方艺术中心演出过这部作品。此外,2015年和2017年,国家大剧院与杭州爱乐室内乐团分别上演过这部作品,而上海交响乐团亦在2014年的室内乐系列音乐会中,由各声部年轻的乐手演释了这部作品,前两年竟然还将这部作品列入了普及室内乐课堂的曲目中,可见虽然是现当代作品,但是《士兵的故事》在普通观众中的接受度还是不错的。

之所以如此,首先应该归功于其欣赏性颇强的表演方式。这部“为舞蹈、表演和朗诵而作”的音乐戏剧似乎是舞剧、音乐剧,甚至歌剧(虽然从头到尾没有一句演唱)的交集點,除了两个木管、两个铜管、两把小提琴和一个打击乐组以外,只有士兵、魔鬼、公主(舞蹈)三个角色和一位叙述人,哪边都像,却又都不完全合套。可正是这样体裁“模棱两可”的表演方式,使观众们能够清楚而高效地看明白一个取材于俄罗斯军队士兵中流传的“浮士德式”故事。

描绘性、叙述性俱佳是这部作品容易被大众接受的另一大原因。说起来,这也算是斯特拉文斯基放弃原始主义、向新古典主义风格转型的“首战告捷”。除了舞蹈、表演与朗诵的叙事外,代表士兵的小提琴及其行进式的节奏,探戈、华尔兹、拉格泰姆音乐元素的运用与各故事场景的对应,皇家仪式音乐、吉普赛风格音乐及路德宗合唱旋律等与情节叙述的匹配与配合,都为这部音乐戏剧提供了自由却很难跑偏的“脑补”机会。尽管整部作品是以几个“蒙太奇式”的片段来设计的,但音乐、解说、表演等各方面的有机配合却让这样一种“非戏剧性”的手段很好地实现了故事的可听性和可看性。不得不说,这部高度体现其进步戏剧观的音乐戏剧,对之后音乐戏剧的创排有着很大的启发。

斯特拉文斯基在这部作品中采用的独奏编制,将乐队压缩到了最低限制,虽然阵容看似单薄,但却将每一种乐器的性能发挥到了极致。与此同时,如此精简的设计也成为该作品排演方便、上演率高的重要保证。乐队成员少,便于组合,三位演员及叙述人表演灵活度高,可发挥的自由度很大,这样精简的阵容对演出场地的要求较低,演出的可能性尤其是巡演机会都会较高。如此设计无疑与作曲家创作时的境遇密切相关。一战期间被迫到瑞士寓居的斯特拉文斯基,因为失去了原有的生活来源,在瑞士开办了一家“袖珍剧院”,并在瑞士乡间做巡回演出。《士兵的故事》当然相当适合这样的剧院老板与乡间巡演,而放到今天来看,它也同样受到主办方、演出方和观众的欢迎。

事实上,当初斯特拉文斯基选择这样的形式,除了客观条件之外,也同样是出于对“瓦格纳式”强调身临其境的戏剧带入感的排斥。简约的舞台呈现的确为更为开放式的解读与诠释提供了便利。尽管这部作品是斯特拉文斯基与俄罗斯管弦乐学派最后的决裂,但他却在这部作品中用表现主义沉重而痛苦、辛辣与嘲讽的艺术反思,将俄罗斯的民间传说转化为战争中随处可见的欲望与灵魂的较量,是在任何时代都能引人深思的“故事”。这样一个故事,7月9日晚,作为叙述人的莫华伦又将怎样与指挥洛伦佐·安东尼奥·约斯科(Lorenzo Antonio Iosco)和他执棒的香港管弦乐团一起来诉说呢?让我们拭目以待!