舍受:一种被忽视的佛教情绪理论

2019-07-17彭彦琴徐佳佳

彭彦琴 徐佳佳

(1.苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123;2.四川传媒学院 戏剧演艺学院,四川 成都 611745)

一、引言

正性和负性情绪在心理学研究中受到重视,然中性情绪仅仅是作为基线水平,对其本身少有关注[1],查阅文献发现,以中性情绪命名的论文只有寥寥几篇。[2][3]西方心理学强调通过情绪维度的两极趋向来判定情绪状态的优劣,情绪的中间状态在这一评价体系中无足轻重,然而这种所谓的“中性”情绪状态——舍受,在佛教心理学体系中却有着极为重要的意义。

舍受根植于东方经典文本,直到最近才获得心理学的一些关注。有的学者提出正念训练中“接纳的态度”与舍受相似[4],有的学者则认为舍受是一种泰然自若(even-mindedness)的心理状态[5],或是一种平静的情绪[6],或是去中心化的能力[7],还有学者把舍受作为理想的幸福状态,认为舍受是改善幸福感最重要的心理因素。[8]可见,西方心理学界关于舍受的概念及内涵之表达未能达成一致。

鉴于目前舍受的概念尚未统一,本文将结合传统佛教,从科学心理学角度出发,澄清舍受的概念、挖掘它的心理学内涵、整理它的测量方法、并梳理传统佛教关于舍受的训练方法,且与正念训练做比较,以便更准确地理解、定位舍受的本质,以彰显一种具有本土文化特色的情绪理论。

二、佛教视角下的舍受

舍受是由舍(upekkha)加上受(vedana)组合而成的复合词。

(一)受的概念及分类

“受”(梵语和巴利语均为vedana)的基本定义是“领纳为体,爱缘为业”[9],指根(感觉器官)、境(外部刺激)、识(感觉机能)三者和合相触,通过领受承纳产生苦、乐等主观感受,进而引发远离逆境、追求顺境等一系列趋乐避苦的爱欲本能需要。由此可知“受”与西方心理学的情绪概念大致相同。据《杂阿含经》卷十七记载,受的分类有:一受、二受、三受、四受、五受、六受、十八受、三十六受、百八受、无量受等。[10]其中最常见的分类是二受、三受,其余诸受均是在二受、三受基础上的进一步细化。

二受是按照主体满足低级/高级需要而划分为身受与心受。“身受者,谓五识相应受。心受者,谓意识相应受。”身受是对作用于感官的直接刺激加工时所产生的原始情绪体验;心受是意识对抽象外部信息加工时所产生的高级的情感体验。

三受则依据积极/消极的情绪体验划分,《大乘广五蕴论》中:“云何受蕴?受有三种:谓乐受、苦受、不苦不乐受。乐受者,谓此灭时,有和合欲。苦受者,谓此生时,有乖离欲。不苦不乐受者,谓无二欲。无二欲者,谓无和合、及乖离欲。”乐受是对符合意愿的外境产生快乐趋近的正性情绪;苦受是对违背意愿的外境产生痛苦回避的负性情绪;身心无逼迫亦无舒悦,此为舍受,人们常将这种既不苦亦不乐的特性解释为心理学的中性情绪,事实上两者之间差异极大,此差异正是本文论述的重点部分。

繁复诸多的分类表明情绪在人的心理活动中占有重要位置,因此在佛教心理学体系中专门将之合并为一个独立的心理机能系统,即受蕴(注:蕴指积聚、集合之义)。如果说作为佛教基础教义的“五蕴”是对心理机能——包括色蕴、受蕴、想蕴、行蕴和识蕴五大信息加工机能系统的高度概括,那么,其中的受蕴就是信息加工的情绪编码系统。[11]受蕴是主体加工信息时形成的生理及心理感受,领纳是“受”的特性。主体一旦纳入、加工外部信息,必然产生情绪体验,即对外部信息产生爱或憎的倾向,此为“受”的基本功能。受蕴是五蕴中最为丰富的一蕴,可见佛教对此关注度极高。

仅就受的概念与分类可知,佛教情绪理论与西方心理学情绪理论在关于情绪产生的基本要素、情绪与生理需求(低级中枢)、情绪的分类等方面大致类同。但两者的差异更值得关注:一是佛教心理学主张苦乐喜忧是人的基本情绪模式,而嗔恨、恼怒、嫉妒等复杂情绪则属于行蕴(即心理动力系统),其功能是“起诸恶业”,即可以直接引发不良身心活动。西方心理学则未做区分,但凡主观体验均归为情绪范畴;另一个差异点则是中西两种心理学对于所谓的情绪“中间”状态——舍受的关注度,这也是本文探讨的重点所在。

(二)舍受的概念与分类

舍之巴利文Upekkha是由Upa和KKha组成的,Upa指公正的、平等的、正确的,kkha指见、知识和观看。意思是正确的认识、公正的看待或平等的对待,完全没有贪欲和憎恨、喜爱和厌恶之分。Upekkha在汉语经典中被翻译成“舍”和“护”,并以“监视、监督”来表达其旁观、不参与的特质,即放下执着、粘连,但并非不管不顾,而是监督关注的状态。舍受也称“不苦不乐受”,在《六处相应94经》中有详细的解说:“接触乐触不沉迷,接触苦触亦不动摇,在乐、苦二种触平等观察,无任何违逆与不违逆。”指平等地看待苦、乐两种感受,没有任何的排斥或沉迷。一般而言,苦、乐是情绪最具代表性的两极状态,是很粗糙的体验及感受,而舍受则处于苦、乐之间均衡的状态,是一种极微细的、不易把握的情绪体验,故而佛教经典中常以“不苦不乐”这种双遮(双重否定)形式予以表述。[12]总之在佛教看来,情绪是双向性的,而非对立、两极性,此为舍受的核心特征。

早期经典《杂阿含经》第485经中论述了舍受的三种类型[13]:

1)舍根:按照情绪基本模式可分为“乐根、喜根、苦根、忧根、舍根”共五种,可知舍根既不同于生理意义的苦乐,也非心理意义的喜忧,而是一种微细、平稳情绪状态。

2)随六舍行受:依据产生情绪的六种感知机能(眼耳鼻舌身意)可分为“随六喜行、随六忧行、随六舍行受”共十八种。其中“随六舍行受”是对自身的六种感知机能在“作意思惟”[注]以视觉加工为例,《阿毗达磨集异门足论》里描述为:“眼见色已,于非可爱非不可爱、非可乐非不可乐、非可欣非不可欣、非可意非不可意色,以顺舍处作意思惟。若于此,是名眼见色已顺舍处色近行。”意思是伴随视觉加工产生的既非积极也非消极的情绪必须在注意的作用下进行,故而它不是一般意义上的中性情绪。的状态下所产生情绪体验,即在注意状态下对作用于不同感知通道的色声香味触法(各种外部刺激)进行反复检查,且以“伺察”(反复寻察)为根本特征,因此这是一种主观能动的情绪类型。

3)依六贪着舍和依六离贪着舍:按照情绪高级反应模式与低级反应模式的对立关系划分为“依六贪着喜与依六离贪着喜,依六贪着忧与依六离贪着忧,依六贪着舍与依六离贪着舍”共三十六种。其中,依六贪着舍和依六离贪着舍是一组性质相左的情绪体验。依六贪着舍,是处于低级机能状态下的舍受体验,即由感官接触刺激产生的一种既不积极也不消极的心理状态,也就是中性情绪,这是一种较为低级的情绪反应模式。与之形成对比的是“依六离贪着舍”,它的特点是:“云何舍依无欲?知色无常、变易、尽、无欲、灭、息,前及今一切色无常、苦、灭法忆已,舍住。”它是建立在掌握了一切现象(物质和精神)皆因各种因缘条件和合而成,故一切事物皆是“无常”(非永恒性)本质的充分觉悟的基础上而产生的情绪体验。这是认知发达、心智机能成熟者的体验,是一种高级的情绪反应模式。

诸多佛教学者对舍受理论进行了深入研究,如菩提比丘(Bhikkhu Bodhi)提出舍受有两层含义:一是指中性感受(neutral feeling),一种非乐非苦的情绪体验,既不增强也不抑制当下的心理状态,与西方心理学中性效价概念相对应;二是指“一种不被偏见和喜好所左右心理状态”,“不管快乐或痛苦是否存在,它是面对各种经历的泰然自若的心态,表现为对快乐和痛苦的平衡反应”。[14]

再如向智尊者(Nyanaponika Thera)认为舍受作为沉着平静的情绪状态,本质上根植于对一切心理活动及自我本质的深刻洞察(insight)。一切生命,包括精神现象的本质在于“无我”,万物皆由色法(物质现象)、名法(精神现象)组成,这些极其细微的物质与精神现象,始终处于刹那生灭的状态,根本不存在一个永恒不变的实体或所谓的恒常“自我”。[15]一旦洞悉了“无我”,了解心理现象(包括情绪体验)始终处于生往坏灭动态变化的过程中,那么无论苦与乐均不会粘着。

综上,无论是早期佛教经典,还是后期佛教学者,均指出舍受在通常被描述为中性感受——不苦不乐之外,还提供了另一层思考,即“不苦不乐”是六根(感官机能)接触外部环境刺激时,直观环境的非永恒、变异、生成、衰败的本质,继而超越此中的执着、眷念、束缚所产生的泰然自若、沉着平静的情绪体验。

三、心理学视角下的舍受

(一)舍受的心理学内涵

1.西方心理学关于舍受的定义

舍受英文是“equanimity”,在西方心理学的语境中有关舍受的直接讨论较少,主要是围绕正念及其相关研究的副产品,例如接纳(acceptance),不判断(non-judgment),无为(non-striving),不反应(non-reactivity),等等。

目前,西方心理学对舍受的观点主要有以下几种:

1)舍受与正念训练的核心要素“接纳的态度”相类似。[5]主张通过正念训练可以直接培育舍受,认为常用的正念量表中某些维度能够测量舍受,如认知情感正念量表(CAMS-R)和费城正念量表(PHLMS)以及弗莱堡正念问卷(FMI)中的“接纳”、肯塔基州觉知量表(KIMS)中“没有评价的接纳”、五因素正念度量表(FFMQ)中“对经验的不评价”和“对经验的不反应”等。[16]此类观点将舍受等同于正念训练中“接纳的态度”,并未考虑两者的差异。

2)舍受是对所有经历的泰然自若的精神状态或气质性倾向,无论这些经历的来源或情绪效价是愉快、不愉快或中立的。[5]此类观点明显受传统佛教学者的影响。

3)舍受是对经验效价(愉快或不愉快)的平衡,是将欲望(desire)即贪爱和嗔恨从当前经验效价中脱离出来,这就是舍受的解耦模型(Decoupling Model of Equanimity)。在这个模型中效价分离主要表现在两个方面:一是无论经验效价如何(愉快或不愉快),是对此经验有意接纳的态度;二是降低对经验效价的自动反应(情绪反应、认知阐述等)。“接纳的态度”反映欲望与效价的有意解耦(intentional decoupling),“降低自动反应”反映欲望与效价的自动耦合(automatic coupling)减少。此理论同时也认为正念训练可以培育舍受,进行正念训练后发现被试的状态正念显著提高,对不愉快经验的反应性显著降低。[17]解耦模型敏锐地指出舍受是将欲望从经验的效价中分离出来,分离效价的方法之一是降低对经验的自动反应,类似于切断个体的惯性反应,这一认识基本吻合佛教本义。虽然该模型提出舍受与愉快、不愉快的经验都有关,但在相关实证研究中只关注了舍受与不愉快经验的关系,忽略了舍受与愉快经验的关系,且在舍受的训练方法上也仍未脱离西方正念训练的框架。

4)舍受是一种平静(peace)心境,即一个人放弃自我意识(无我),积极进行精神修养与训练,在面对死亡和生活中的其他挑战时保持平静的状态。[8]此观点使舍受的表征形式更加量化,为测量舍受提供了重要依据。但已有研究发现视频、自传体回忆、图片等都能诱发个体的平静情绪[18],然而通过视频、自传体回忆、图片等诱发的平静情绪与经过系统专业训练的舍受体验有本质区别。

5)舍受是构成心理弹性(resilience)重要维度之一。学者将舍受作为心理弹性量表编制的维度之一,比如舍受维度的项目有:“我踏踏实实过好每一天;我不会沉溺于做不到的事情;我通常对事情都能泰然自若;我很少想知道这一切有什么意义;如果有人不喜欢我也没关系;当我处于困境时,通常能找到摆脱困境的方法。”[19]以上观点从个体的社会适应角度分析舍受,认为个体在面对环境不断变化时,舍受能帮助个体达到对环境的动态调控和适应,使之从消极经历中恢复过来。此观点强调了舍受具有促进个体灵活适应外界多变环境的功能。

6)舍受是一种“去中心化”(decentring)的能力。个体“退后”(standing back)将内部感受(念头、情绪等)作为观察对象,且不依附或厌恶这种感受,同时领悟到内部感受是暂时的、客观的事件,而不是对自我的真实反映。这种能力使个体将注意力重新定位到当前的瞬间体验,而不是对消极刺激的持续精化处理。[7]此类观点突出了佛教一直以来孜孜以求的洞察力/智慧在去中心化过程中发挥的作用,唯其如此才能洞察纷杂刺激的短暂性和虚幻性,通过这种方式与自己的感受保持距离,进而更快地回到平衡的情绪状态。总之,学会退后一步来看待和观察自己的念头和情绪,并将其理解为暂时、客观的存在,也即认识到精神活动的非永恒性,此为舍受的本质。

7)舍受是一种理想的幸福状态。随着积极心理学的兴起,人们越来越关注幸福感,有学者从东方儒释道角度重新审视苦难和幸福的本质,认为舍受是改善幸福感最重要的心理因素。[8]

2.舍受的心理学重新定义

伴随西方心理学者对舍受关注度的提升,舍受的心理学定义不断丰富发展。但如前文所述,大多数观点较为片面,有些与佛教经典有关舍受的完整解读相去甚远,因此,针对西方心理学舍受研究中存在的问题,本文试图对舍受的心理学定义重新做补充和修正。

其一,舍受之“不苦不乐”的特性极易导致人们对其产生误解,即将它直接等同于中性情绪,比如有学者提出领纳承受既不满足亦不违背本能需求的中性刺激,所产生非苦又非乐的感受就是舍受。[20]然而舍受并非所谓的“中性情绪”,两者差异有如下几点:①在效价上,舍受是效价偏高,而中性情绪是中等效价。②中性情绪是主体“执着于境”,依旧是应对外部刺激产生的本能反应,只不过这个刺激既不满足个体需要,也不违背个体需要,故引起不了任何兴趣或反应;而舍受的产生是“不执着于境”,即不是由外部刺激引发的直接反应,而是主体自主控制下的结果。③中性情绪可在日常生活体验到,是一种本能的情绪反应,研究发现日常用品、生活工作场景、建筑物、交通工具、饮食、几何图形、面无表情的人等都能引发人的中性情绪。[21]但舍受是不易实现的心理状态,需要系统的训练[14],唯有通过专业心理学训练才能达到的一种高级的情绪状态(心理状态)。

其二,既然舍受不是中性情绪,且能让个体对痛苦或快乐的经验不反应,那么这是否意味着它缺乏情绪体验,类似于麻木、冷漠?舍受有时在英语语境中被描述为“从正在进行的体验中(暂时)脱离(detachment)出来的感觉”,“detachment”一词含有冷漠之意,这就极易使人产生误解。[5]事实上舍受非但不是冷漠、麻木,反而具有高度的敏感性,培育舍受的前提是个体有高度的觉知水平,可以明辨因环境引发的情绪反应。其实,佛教心理学清楚地区分了舍受和冷漠,认为冷漠意味着某种程度的冷淡漠然(apathy)和懒散(lethargy),其本质是由于对事物本质的无知而导致的不善(即有害的)的情绪状态,是一种微妙的厌恶形式,而舍受则是沉着冷静的情绪,是积极的状态。[22]

其三,大部分西方心理学者将舍受等同于正念训练中“接纳的态度”,事实上,佛教心理学已经明确舍受本质上是一种特殊的情绪状态,而非态度。鉴于此,有学者提出舍受是“平静情绪”,这种平静情绪被定义为低唤醒度的正向情绪,此定义合乎中国本土文化主静的特质,因为儒释道三位一体的中国传统文化,均有偏好低唤醒度的正向情绪倾向。[6]本文赞同此观点,但在这一基础上做一补充——儒释道三家毕竟有差别,尤其是佛教舍受基于佛教特有的理念——诸行无常,即无论是物质还是精神(包括情绪)都不是永恒不变的实体,这一点既是舍受的本质,也是佛教情绪理论的核心特质。

其四,舍受是通过系统训练建立的高级情绪反应机制,这种机制能打破个体情绪的惯性反应本能。通常情境下,无论感觉快乐抑或悲伤均是常态反应,然而佛教心理学却深刻认识到,人们在觉知快乐时会希望快乐持续长久,即产生贪爱执着,这又会引发新的痛苦;当人们感到痛苦时会生起愤怒,于是要么沉浸于愤怒中难以自拔,要么一味拒绝回避却从未分析引发痛苦产生的根源,最终导致痛上加痛。舍受看似违背了个体寻求愉快、远离不愉快的习惯倾向,但在佛教心理学看来,这两种倾向都是贪爱的形式,它是构成一切精神苦痛的起源。因此舍受的训练,并不是否定情绪本身,而是否定个体情绪反应的本能机制,从而建立一种高级的、合理的情绪机制,唯有通过这种机制,人们才能真正消除负性情绪。

其五,舍受不仅是一种高级情绪机制,同时也是建立个体灵活认知机制的重要组成。认知神经科学研究表明情绪与认知的神经有功能整合[23],佛教心理学很早就认识到情绪和认知紧密联系,提出纯认知基本上不存在;受蕴作为独立的情绪编码系统同样也是信息加工过程的重要构件,认知本质上是知情相涉的过程。[11]舍受训练能帮助个体快速恢复情绪或身体压力,回到平衡状态以应对各种外部情境,并根据当前情况选择最优反应,而不会停留在不良的习惯性思维模式上。[5]因此,佛教特别重视通过禅修技术达到这种状态。《瑜伽师地论》有“云何为舍?谓于所缘,心无染污、心平等性;于止观品,调柔正直、任运转性;及调柔心有堪能性”。意思是,“舍”需要经过系统止观训练(即调整心理状态的禅修技术),在主体接纳外部刺激时不加入其他经验,使情绪柔和平衡持续,并最终达到自动化加工的心理水平。[11]

由此,本文可对舍受做一操作性定义——通过系统训练,透过对物质和精神活动非永恒性本质的深刻敏锐的观察,所建立起的高级情绪反应机制;并由此产生对所有经历(无论愉快、不愉快或中性)泰然自若、沉着平静的情绪状态,其特征是效价偏高、唤醒度较低。

(二)舍受的测量

1.自陈式量表

Kraus和Sears(2009)编制四无量心问卷(Immeasurable Qualities)用于测量佛教教义“四无量心”,即“慈悲喜舍”四种品质,其中舍受这一项代表的是“接纳”之义。

癌症经验中的平和、舍受和接纳量表(Peace,Equanimity,and Acceptance in Cancer Experience Scale,PEACE)是Mack等人(2008)编制的,此量表并未明确提及舍受,但其中“对诊断的接纳度”、“平静的面对它”及“内心的平和与和谐”等内容与舍受相关。

精神性表达问卷(Expressions of Spirituality)则是由Buessing,Ostermann和Matthiessen(2007)编制的,舍受是其中一个维度,包括三个题目:“试图练习舍受;试图达到宁静;禅修。”但这些题目是衡量主体在舍受训练上的尝试或努力,而不是直接测量舍受。

Lundman等人(2010)编制了心理弹性量表(Resilience Scale),其中将舍受视为人生平衡的视角,此量表不仅将多个概念(如自我价值和反思性)混为一谈,且未将舍受与冷漠区分开。

Sahdra,Shaver和Brown(2010)三位学者以佛学观点为基础编制了不执着量表(Nonattachment Scale,NAS),并提出不执着(nonattachment)的心理表征概念。所谓不执着是指个体心理的弹性与不固着,且能融入当下处境但不受环境的影响,接纳生命的短暂与变化无常,此概念与舍受有相似之处。

王诗茗等人(2016)编制的平静心境量表(Inner Peace State Scale,IPSS),用于测量大学生的内心平静水平,其条目精简清晰,结构明确,具有良好的效度和信度。[6]该量表测量的仅是个体当下的平静心境,这只是舍受的一个方面,不能代表舍受的全部含义。

2.生理测量指标

除自陈式问卷自身固有的局限性之外,人们发现在大多数情况下情绪虽然存在,但因过于短暂、模糊,导致无法意识到它。因此,生理指标则可提供更有意义、更为准确的舍受测量标准。

自主神经功能指标在心理生理学领域已经使用了数十年,它可以评估情绪在身体中的表现,常用指标包括皮肤电传导、心率、呼吸频率和心率变异性(HRV)。有学者建议这些指标也可用于评估舍受[5],例如,在一项研究大学生情绪和动机取向对学业成绩的影响中,就采用HRV的一个组成部分(呼吸窦性心律失常)测量舍受,但在这项研究中舍受仍然只是作为一种平静沉着的状态。[24]

3.神经机制

最近的神经影像学研究揭示了舍受可能的潜在神经机制,虽然这些研究并未明确用于测量舍受,但提供了在各种实验情境下舍受在大脑中如何表现的重要见解。

研究发现,与新手相比,长期禅修者在练习禅修时,自我报告对疼痛刺激的不愉快程度显著降低。[25]一项研究调查了经验丰富的禅宗修习者对痛苦的处理,他们被明确指示不进入禅修状态时,在对疼痛(热)刺激的反应中,与对照组相比,经验丰富的禅修者表现出较低的疼痛敏感性,并在初级疼痛感觉处理区域(岛叶、丘脑和前扣带皮层)表现出更强的激活,而在与执行、评估和情绪相关区域(前额皮质、杏仁核和海马)的激活较少。更为重要的是,禅修者较低的疼痛敏感性是通过认知评估的前额叶区域的活动和感觉疼痛区域之间的解耦(decoupling)来预测的。[26]这种解耦可能对应于禅修者更中立地看待痛苦刺激的神经基础,而保持中立地看待痛苦刺激的能力是舍受的一个方面,因此,这种神经基础可能是舍受神经机制的一种解释。

除了对特定刺激的情绪反应外,最近的神经成像研究已经开始关注在专家禅修者身上自发形成的大脑状态,他们可能比非禅修者拥有更多的舍受状态。对自发性大脑活动(spontaneous brain activity)的调查是研究舍受状态特别有前景的一种方法,因为它可能揭示大脑区域与神经元组件之间的连通性的潜在变化,这些神经元组件被认为会影响我们对刺激的即时反应。例如,研究发现,与无经验的禅修者相比,有经验的禅修者在大脑默认模式网络(brain’s default mode network)的激活较低,这一区域与走神和自我参照处理相关。[27]其他研究也发现,禅修者和非禅修者的默认模式网络功能连接存在差异。[28]这些研究表明,禅修训练不仅能使心理功能发生变化,也可导致大脑某些特定区域发生持久变化,这就意味着通过舍受训练,可使其对应的大脑特定区域不断地发展和变化,不过,这可能需要一个长期的过程。

鉴于西方心理学未达成对舍受结构的共识,目前大部分测量评估仅关注了舍受某一方面,更有效的测量工具必须建立在对舍受的内涵精准把握的基础之上。

四、舍受的训练

(一)传统佛教舍受训练的理论模型与操作方法

日常经验中,合意或不合意的刺激具有产生贪爱或厌恶的倾向,但刺激本身并不能使个体做出任何反应,而是个体盲从于感官机能的本能反应,即自动对满足需要的刺激产生贪爱,对不满足需要的刺激产生嗔恨。而传统佛教训练则是阻断这一本能反应来培育舍受,本文依据佛教经典提出了新的舍受训练模型。

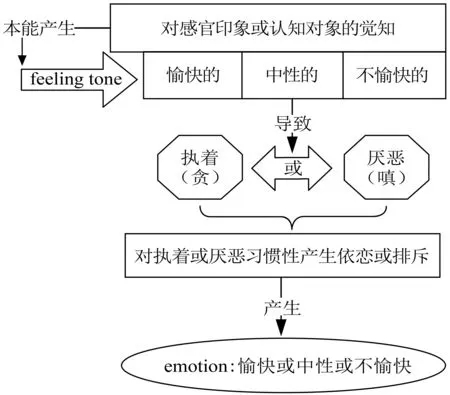

首先,本文结合Grabovac等人(2011)的论述整理出情绪惯性反应模式,见图1。

图1 情绪惯性反应模式

从这个模式可知,当刺激进入感知领域并与感官机能接触产生了感官印象(sense impressions),或者当思想、记忆、情感等认知对象(心理事件:mental events)出现在头脑中时,就会产生相应的觉知(awareness)。随着对感官印象或认知对象的觉知,个体本能地产生与之相伴的三种感觉基调(feeling tone),即愉快、不愉快或中性。个体对“感觉基调”的习惯性反应是追求令人愉快,避免令人不愉快的刺激,这就导致对觉知到的刺激产生执着或厌离,进而对这一感受产生依恋或厌恶反应,以及后续的各种情绪(emotion)的出现(愉快、不愉快、中性的)。佛教心理学认为,最终的情绪与最初的感知印象或认知对象几乎没有关系,但如果没有意识到这种本能反应模式,会导致个体在日常经验中一直维持着惯性的情绪反应倾向。[29]

与之形成对比的是,传统佛教训练通过对根(感官)接触境(外部刺激)产生的反应给予逆向操作,可有效地断阻个体的惯性情绪反应倾向,最终达到舍受这种特殊情绪状态。《杂阿含经》第282经详细地论述了系统训练的四个阶段[30]:

第一阶段:个体对自己身心反应准确及时的觉知,并能明辨内在的惯性反应倾向——对满足需要的刺激产生执着,对不满足需要的刺激产生厌恶。此时正念、正智在这一阶段中发挥着重要作用,“正念”是指个体在感官接触环境的当下直观感觉、情绪、认知等的生起,相当于觉知。向智尊者(1962)对此进行了清楚描述:“正念是突出地体现于纯然接受状态下的单纯觉照之态度与修习(纯然注意),‘纯然注意’是清楚且专一的觉知,觉察我们自身及内在究竟发生什么事。被称为‘纯然’,是因其仅注意透过感官或心识所呈现出的纯然的知觉事实,如:注意六种感官知觉时,正念只是纯然地关注所观察的事实,并未在身体、语言、思维上有所反应——这些反应可能是自我指涉(self-reference)、评判或反思等。”[30]“正智”,也称“正知,正见”,巴利为sampajana,“正确的知道”的意思,能在感官面对合意或不合意刺激时发挥引导性作用,它扮演着观察、辨别的角色,能主动对主观感受做出判断,引导心不再盲从于本能反应。正念必须在正智的指导下进行,这样的正念和正智才是整个禅修训练的核心、基础及保障,而西方的正念训练体系往往忽略了正智的作用。

第二阶段:单一逆向操作,“缘眼、色生眼识,见可意色,欲修如来厌离,正念、正智;眼、色缘生眼识,不可意故,修如来不厌离,正念、正智”。以视觉加工的体验为例,对满足需要的刺激(可意色)产生厌离(不执着/不贪求)的体验,对不满足需要的刺激(不可意色)产生不厌离(不排斥/不嗔恨)的体验,如此通过逆向训练来降低对外境喜好、厌恶的敏感度。《无碍解道》里提供了有效的操作方法:“可用不净观、无常观的方法获得对满足需要的刺激不产生执着、贪求的体验,用四界差别观、慈心观的方法获得对不满足需要的刺激不产生排斥、嗔恨的体验。”[12]

第三阶段:仍以第二阶段训练为基础,但复杂性与困难度增加,此阶段需要进行交叉训练,比如:“眼、色缘生眼识,可意、不可意,欲修如来厌离、不厌离,正念、正智;眼、色缘生眼识,不可意、可意,欲修如来不厌离、厌离,正念、正智。”如图2所示。

图2 逆向操作交叉训练图

如何进行交叉训练呢?《杂阿含经》解释:“以何因由,比丘能于不厌恶与厌恶处觉察厌恶?‘愿我对引生贪之物不生贪求,亦不对令人瞋恼者生瞋。’以此意念而如是觉知。以何因由,比丘能于厌恶与不厌恶处觉察不厌恶?‘愿我不对令人瞋恼者生瞋,亦不对引生贪之物生贪求。’以此意念而如是觉知。”即同时呈现喜爱与厌恶的刺激,个体既要对引起积极情绪的刺激不产生贪爱和执着,也要对引起消极情绪的刺激不产生瞋恨和排斥。针对这一阶段向智尊者又解释道:“同时于喜爱与厌恶中觉察厌恶,则同时运用不净观与无常观;同时于厌恶与喜爱中觉察喜爱,则同时运用慈心遍满与四界差别观。”[12]第三阶段的训练实际上是第二阶段的变式,以达到对情绪反应新模式的强化。

第四阶段:方法上依然延续第三阶段的训练,即“眼、色缘生眼识,可意、不可意、可不可意,欲修如来厌、不厌俱离,舍心住,正念、正智”。所谓“可不可意”,表示操作技巧上已经完全熟练,对外境感受的逆差也已臻平衡,最终体验到舍受。

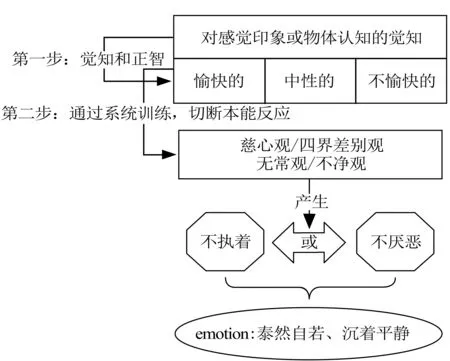

总之,上述四个阶段可概括为两个步骤,第一步是通过正念和正智使个体如实觉知身心反应,明辨情绪惯性反应模式。第二步是在明辨情绪惯性反应的基础上,经由慈心观、四界差别观和无常观、不净观逆向训练阻断惯性的反应,达到对三种感觉基调不产生执着或厌恶,进而引发泰然自若、沉着平静的情绪状态,即舍受。可知,舍受并非单纯缘取中性外境,而是经由严谨、有顺序的系统训练来实现的。见图3。

(二)传统佛教训练与西方正念训练的比较

如前所述,大部分学者提出正念训练可以培育舍受,本文不认同此观点,故将两种训练方法做异同比较,进而突出佛教舍受训练体系的特色与价值。

图3 系统训练阻断情绪惯性反应模型

西方正念训练是通过将注意指向当下目标而产生的意识状态,且要不加评判地对待此时此刻的各种经历或体验。[32]根据此有学者提出正念训练的双因素模型,第一个因素是自我调控的注意(self-regulated attention),其目的是保持对当下、此时此刻体验的觉察;第二个因素是对体验采取开放、好奇和接纳的态度。[33]

1) 相同之处

都需要保持对当下身心的觉察。正念训练核心元素之一是需要对当下(此时此刻经验)的关注(觉察),这类似传统佛教训练舍受第一步中的觉知。

2)相异之处

第一,传统佛教训练在觉知的过程中有正智的指导,它扮演着观察、辨别的角色。正念训练强调不判断、不评价,却忽略正智的指导。这与佛教经典的解释不相符,而且有可能对如何正确修习正念产生误导。因此,但凡传统佛教训练,正智的指导非常关键。正念一定要和正智(正见/正知)共同合作,这意味着训练者必须时时评估自己的起心动念,对它们进行判断,并投入有意识的行动。正念和正智相互配合,才能让训练者具有分辨细微心理活动及情绪变化的能力,此种心理机能正是佛教禅修训练期望达成的智慧之核心,以及彻底断除所有不当情绪根源(即烦恼)的基础。[30]

第二,在培养个体觉知和正智后,传统佛教训练采用逆向操作以断除惯性反应,已有研究表明佛教禅修能够导致个体认知上改变,减少个体的习惯性反应,从而提高对事物本质的觉察。[34]而正念训练没有逆向操作训练,仅强调对当下的觉察保持开放、接纳的态度,这有可能导致情绪惯性反应的断除不彻底。

第三,正念训练中虽强调要始终保持对当下活动关注,但它的核心机制在于注意力的训练,对觉知到一切体验接纳即可。而佛教传统要求训练者时刻觉察身体感觉和情绪感受的起伏变化,从而领悟没有任何心理现象(包括情绪)是永恒的,执着于不断变化的心理现象(即无常)及对自我存在恒常的依附是导致所有痛苦体验的根源。最终了解情绪、念头等都是短暂的、非真实的心理事件,而非对现实的准确表达,此即洞察生命及心理本质的智慧。佛教心理学认为真正智慧是认识到物质和精神都没有永恒不变的实体,从中体验到无我,才能断除痛苦。这才是传统佛教训练独特之处,也是核心所在。

第四,正念训练主要集中在对负性情绪的调整,它最初是针对抑郁症、焦虑障碍、物质成瘾等精神障碍等,即将所有负性情绪调整为积极情绪,所以没有强调在面对所谓积极情绪时持平和态度,不像佛教那样追求超脱或终极平和。[35]传统佛教训练比较完整,它不仅强调脱离负面情绪,而且还关注面对积极情绪的平和泰然。贪能导致痛苦,抑制对积极情绪的贪是训练中更深更难的部分之一。

综上可知,与西方正念训练培养的所谓的“舍受”主要是接纳当下(体验层面)不同,传统佛教训练是建立在敏锐观察到物质和精神活动非永恒性的本质的基础上,是一种智慧且高级的情绪模式,通过这一模式,能体察到所有相关感知、情绪或认知的短暂性,而不至于陷入对内部和外部环境的习惯性反应中。

五、总结与展望

西方心理学重视情绪的两极划分,较少考虑情绪的双向性,本文关注了西方心理学对情绪领域研究所缺失的部分,从而重新审视所谓情绪中间状态的内涵及功能。

首先,通过对舍受的重新定义更深刻地理解这一概念,认识到舍受不是正念训练的副产品,而是一个独立的概念,并提供了一套完整且行之有效的训练方法;其次,促进更有效的舍受测量工具的开发。目前已有量表测量的仅是舍受的某一维度(如:平静情绪)。需要指出的是,大多数人并不能准确地评估自己的舍受状态,因此在未来研究中揭示舍受的生理基础和脑机制将成为更为客观的评价指标,当然前提是对舍受内涵及特征的准确把握。

总之,通过佛教舍受情绪理论的研究,进一步确认了可对西方心理学予以补充的佛教心理学的价值所在。