他克莫司治疗炎症性肠病的最新进展

2019-07-17王静静范一宏

王静静,范一宏

王静静,范一宏,浙江中医药大学附属第一医院消化内科 浙江省杭州市 310006

0 引言

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一种以复发和缓解为病程特点的肠道慢性免疫失调性疾病,包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)和克罗恩病(crohnʼs disease,CD).IBD目前的用药有氨基水杨酸制剂、糖皮质激素、硫嘌呤类药物、抗肿瘤坏死因子药物(anti-tumor necrosis factor,anti-TNF)如英夫利西单抗(infliximab,IFX)、阿达木单抗(adalimumab,ADA)和维多利单抗(vedolizumab,VED)、钙调磷酸酶抑制剂等[1-4].近年来研究发现相当一部分患者是激素抵抗或者激素依赖性IBD,anti-TNF药物显著增加了这类难治性IBD患者治疗的选择[5,6].60%-80%的IBD患者对其显示出良好的初始反应.然而,三分之一的缓解期患者在停用anti-TNF治疗后1年左右复发[7].同时,据报道,长期anti-TNF治疗中有增加淋巴瘤和机会性感染包括肺结核等严重不良反应的风险[1,8].钙调磷酸酶抑制剂,包括环孢素和他克莫司(tacrolimus,TAC),已被用作激素难治性IBD的二线治疗药物[3,5],环孢素可以有效诱导缓解,但由于其不良反应和长期治疗的失败率,它的长期使用是受限的[9,10].同时环孢霉素在肠道吸收少且不稳定,因此,口服环孢素很难达到最佳血清谷浓度[3,11].TAC为大环内酯类免疫抑制剂,可通过抑制T细胞激活和增殖以及抑制炎症因子反应起免疫抑制作用,控制肠道炎症反应.虽然其免疫调节作用与环孢霉素相似,但其体内免疫抑制活性为环孢素的10-20倍,且肠道炎症对其口服吸收影响较小.鉴于TAC的这些特点,在激素难治性IBD中,TAC的使用可能比环孢素更安全[12,13].本文拟从TAC在IBD中的治疗最新进展进行作一综述.

1 在UC治疗中的应用

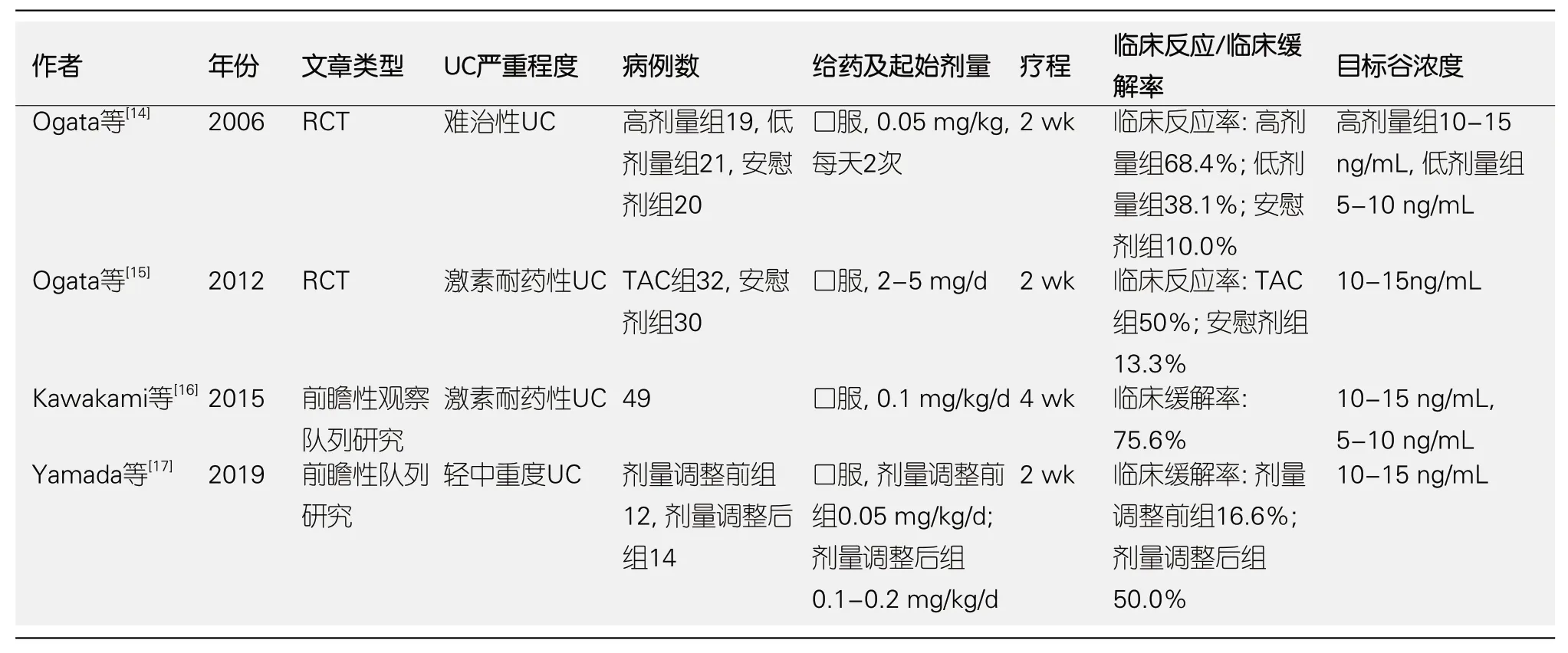

1.1 短期疗效 Ogata等[14]的双盲安慰剂对照研究表明,口服TAC治疗2 wk时,高谷浓度值组(10-15 ng/mL)、低谷浓度值组(5-10 ng/mL)和安慰剂组的临床反应率分别为68.4%、38.1%和10.0%,TAC诱导缓解治疗难治性UC是有效的且呈剂量依赖性,研究还显示他克莫司的最佳谷浓度范围为10-15 ng/mL,两周治疗效果较好.Ogata等[15]在一项包括激素耐药性UC患者的随机对照试验中进一步探究了口服TAC的疗效,结果表明,在2 wk时,TAC组的临床反应率为50.0%,安慰剂组为13.3%.黏膜愈合率TAC组为43.8%,安慰剂组为13.3%.这些结果表明,口服TAC治疗激素耐药性UC患者,可以缩短急性期,并有助于黏膜愈合.已知在治疗UC中TAC的靶谷浓度建议在最初2 wk为10-15 ng/mL,后期为5-10 ng/mL,在最近的一项观察性研究中[16],激素耐药性UC患者接受了口服TAC治疗,初始剂量为0.1 mg/kg/d.剂量调整以维持较高的血清谷浓度(10-15 ng/mL).结果表明,前7 d时,93.5%的患者维持10-15 ng/mL的谷浓度值.2 wk时临床反应率为73.1%,临床缓解率为31.4%,4 wk时临床缓解率为75.6%.这说明口服TAC的快速诱导治疗缩短了达到合适谷浓度值的时间,是治疗难治性UC的有效方法.Yamada等[17]的前瞻性队列研究中评估了快速达到TAC靶谷浓度对UC的临床疗效和安全性的影响,TAC的初始负荷剂量从0.05 mg/kg/d增加到0.1-0.2 mg/kg/d,通过与实测血药浓度的比例计算确定维持剂量为12.5 ng/mL,以达到靶谷浓度.结果显示,与剂量调整前相比,剂量调整后的初始剂量明显增加(P<0.001).通过剂量调整,达到10 ng/ml以上的目标谷浓度所需的时间明显缩短(P= 0.048).表明增加初始负荷剂量可使达到目标谷浓度时间缩短.此外,剂量调整前和剂量调整后的临床缓解率分别为16.6%(2/12)和50.0%(7/14)(P= 0.114).在不影响不良事件发生率的情况下,剂量调整后大便频率评分显著提高.研究表明,快速达到TAC目标谷浓度对于改善UC患者的临床症状是有效的且相对安全.TAC在UC中的短期疗效研究情况见表1.

这些结果表明TAC短期诱导缓解治疗难治性UC,可以缩短急性期,有助于黏膜愈合,且疗效呈剂量依赖性.对于短期诱导难治性UC患者的缓解,TAC的最佳血谷浓度范围为10-15 ng/mL.还发现TAC的快速诱导治疗可以缩短达到合适谷浓度值的时间,对于改善难治性UC患者的临床症状是有效的且相对安全.

1.2 长期疗效 一般而言,在UC中,超过3 mo的他克莫司治疗视为长期.钙调磷酸酶抑制剂在难治性UC中通常作为硫嘌呤类药物长期维持治疗的桥梁药物[18,19].然而,一些患者因为不能耐受硫嘌呤类药物必须停药.在这种情况下,我们必须考虑硫嘌呤类药物的替代药物[20].TAC长期治疗已被广泛应用于器官移植患者.因此,TAC理论上可用于UC的维持治疗[11].

已有研究证明TAC治疗难治性UC是有益的.如果进行适当的监测,可以长期安全地继续治疗[21,22].Ikeya等[23]对TAC在难治性UC的中远期疗效进行了评估,结果显示,在临床缓解的患者中,黏膜愈合率为60.9%.结果表明,黏膜愈合与较好的缓解维持时间有关.结果还显示,12 mo和24 mo无复发生存率分别为56%和50%,而治疗4 mo以上者无复发生存率较高,说明中、长期TAC治疗难治性UC是有益的.Landy等[9]评价TAC维持治疗在难治性UC的疗效.TAC治疗的平均时间为9 mo.结果显示,6 mo时临床反应率为52%,缓解率为44%.平均MTW评分明显下降.24 mo时无结肠切除的累积生存率为80%.这些结果表明,TAC的长期维持缓解治疗是有效的,并有较高的一年内无结肠切除术的生存率.此外,Mayo内镜评分明显降低,提示长期使用TAC可促进黏膜愈合.Olmedo等[22]的研究表明,在平均随访54 mo时,无结肠切除术的比率为75%.53%的患者出现不良反应,无一例停药.研究表明,TAC长期维持治疗是有效和相对安全的.此外,对于预后,Nishida等[24]评价了接受TAC治疗的UC患者的预处理中性粒细胞与淋巴细胞比(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)作为预后因素的临床意义.结果显示,多变量Cox回归分析提示预处理NLR是TAC治疗UC患者的独立预后因素.

以上研究显示,TAC维持缓解治疗在难治性UC是有益的,且TAC可以改善黏膜愈合,降低结肠切除率.在适当的监测下,TAC治疗可以长期安全使用.还发现,预处理NLR是TAC治疗UC患者的独立预后因素.目前尚缺乏长期维持治疗的随机对照试验,且不清楚TAC的最佳治疗时间和维持治疗的最佳TAC浓度.

1.3 TAC与anti-TNF药物的比较、转换和联合治疗 对于短期疗效的比较,荟萃分析[6]发现IFX是治疗难治性UC最有效的药物,其次是TAC和安慰剂.而IFX和TAC之间的差异很小,表明两种药物的疗效相当.另一荟萃分析[25]中对TAC和IFX作为中重度和激素难治性UC患者的抢救药物进行了比较,共纳入了6项研究.分析显示,TAC组的短期临床有效率、临床缓解率和3 mo结肠切除率分别为72.1%、52.4%和10.1%,IFX组分别为76.9%、48.8%和12.4%.都没有显著差异.但在TAC组中不良事件发生率更高.提示TAC和IFX作为抢救治疗药物对中重度活动性UC和激素难治性UC的是有效.另一研究[18]中得到了相似的结论.在10 wk时,TAC组与IFX组临床缓解率分别为67%与86%,临床反应率分别为76%与92%.均无严重的不良反应发生,TAC组不良反应发生率更高.提示TAC和IFX对中重度UC患者的短期诱导缓解疗效是相同有效且相对安全的.Yamamoto等[26]回顾性研究发现结果提示在中重度活动性UC的治疗中TAC和anti-TNF都是有效且安全的,且TAC倾向于治疗重度活动性UC患者.

对于长期疗效的差异,Matsumoto等[27]回顾性研究中纳入了激素难治性活动期UC患者.结果显示,在一月、六月和十二月累计的无事件发生率(复发、住院和手术)在TAC组分别为65.5%、39.4%和39.4%,在anti-TNF组分别为95.7%、77.2%和71.7%(P= 0.0037),提示当转为维持治疗时,anti-TNF组疗效更好.Otsuka等[28]的回顾性观察研究中比较了IFX与TAC治疗中重度UC的远期疗效.结果显示,在52 wk时,IFX组患者临床疗效和临床缓解率分别达到76.5%和70.6%.TAC组临床有效率和临床缓解率为50.0%.Kaplan-Meier曲线分析发现IFX组的无复发和无结肠切除生存率明显优于TAC组(P<0.05).表明,与TAC相比,IFX产生更好的长期结果,尤其是在避免结肠切除术的情况下.另有研究显示[13]在118 mo(从2-118 mo)时TAC组免除结肠切除率为77.3%,在79 mo(从0.5-79 mo)时IFX组免除结肠切除率为85.7%,提示,TAC和IFX的长期治疗效果相似.

对于TAC与IFX的转换治疗,Endo等[19]评估了转换治疗的疗效.结果显示,TAC治疗失败的患者转为IFX治疗是有意义的,但是IFX治疗失败的患者转为TAC没有得到很好的治疗效果.Takeuchi等[29]总结了5篇比较TAC和IFX的研究,提出IFX作为TAC治疗失败后的二线挽救治疗药物是有利的,相反,TAC作为IFX治疗失败的药物治疗是有问题的.Minami等[13]回顾性研究探究了TAC或IFX治疗重度UC的疗效,29例患者中13例(TAC组10例,IFX组3例)在临床治疗中接受了转换治疗(TAC→IFX/IFX→TAC),其中TAC组中6例以及IFX组中的3例通过转换治疗实现和维持缓解,该研究提示在UC患者中,初始TAC或者IFX治疗失败时,转换治疗可以考虑实施.

表1 他克莫司在溃疡性结肠炎中的短期疗效

事实上,联合钙调磷酸酶抑制剂和anti-TNF疗法是相对禁忌的,有严重感染的风险,甚至死亡.然而,VED对免疫反应、最小副作用和感染风险的主要肠道选择性作用与其作为单一疗法的使用有关,这意味着添加一种广泛免疫抑制作用的系统作用制剂可能不会产生比个别药物更大的感染和其他并发症.基于此,Christensen等[8]研究了钙调磷酸酶抑制剂和VED联合治疗难治性IBD的安全性和有效性,纳入了9例CD和11例UC患者,患者前12 mo接受钙调磷酸酶抑制剂(TAC和环孢菌素)和VED的联合治疗,结果显示在14 wk时,44%的CD患者和55%的UC患者实现了免除激素的临床缓解;52 wk时,33%的CD患者和45%的UC患者实现了免除激素的临床缓解.提示VED与环孢菌素或TAC的联合治疗诱导和维持IBD患者临床缓解是有效的.结果还显示开始对VED单独作用没有反应的患者,在短疗程运用钙调磷酸酶抑制剂后有效.提示,环孢酶素和TAC成功而迅速地诱导IBD的应答和缓解,这一策略可以作为VED治疗的桥梁,用于VED的起始治疗或在对VED有初始无反应的情况下.这种联合治疗的方案,适用于中到重度IBD患者,对于激素耐药或anti-TNF治疗失败的患者可能有效.

以上研究表明TAC与IFX在中重度UC的短期诱导疗效是相似的,且TAC可能更倾向于重度活动性UC的治疗.与TAC相比,IFX可能产生更好的长期维持疗效.但它们长期疗效的比较研究还很少.此外,TAC与IFX的转换治疗还存在争议,TAC与VED的联合治疗也还需要更多的研究来探讨.

1.4 个体化基因多态性优化TAC在UC中的治疗 与TAC代谢有关的细胞色素CYP3A5(P-450 3A5)和ABCB1(ATP binding cassette subfamily B member) (1)有几种基因多态性.Onodera等[30]研究了在严格剂量调整下,ABCB1和CYP3A5的基因多态性对TAC治疗UC疗效的影响.结果显示,ABCB1多态性对早期诱导阶段的药物动力学没有影响,但ABCB1 1236 C>T显著影响12 wk时TAC治疗难治性UC的治疗结果,并且多元逻辑回归分析显示它是与缓解有关的一个独立因素.结果还显示,CYP3A5基因型与治疗效果没有联系,但CYP3A5多态性与TAC的药物动力学之间有强烈的联系.与不表达者相比,CYP3A5表达者需要更高的剂量达到足够的TAC血浓度.与表达者相比,CYP3A5不表达者在4 wk时临床病情活动度(p-DAI评分)显著降低,提示为了实现快速诱导缓解,使用CY3A5基因型信息调整最初的TAC剂量优化治疗是可行的.Onodera等[31]在此基础上研究了预测CYP3A5多态性的因素.结果显示TAC治疗24 h后的谷浓度可以预测CYP3A5多态性.当24 h谷浓度≤2.6 ng/mL时,患者为CYP3A5表达者.提示通过使用24 h谷浓度这种方便的参数,CYP3A5多态性可以特异性地被预测,而不需要检测其基因分型,并且在预测CYP3A5多态性基础上执行剂量的优化可以实现更早更安全的缓解诱导.最近一项研究中,Okabayashi等[32]探讨了在UC患者中应用CYP3A5多态性和TAC短期个体化治疗以达到目标血谷浓度水平的可行性,这是应用遗传药理学方法治疗UC的第一篇报道.该研究对21例患者进行前瞻性治疗,根据其CYP3A5状态调整初始剂量(CYP3A5*3/*3、CYP3A5*1/*3和CYP3A5*1/*1分别为0.1、0.15和0.2 mg/kg/d).将其临床结果与固定剂量(0.1 mg/kg/d)治疗的患者进行比较.结果显示,在个体化剂量组中,CYP3A5表达者、CYP3A5*1/*3或CYP3A5*1/*1的第一个血清谷浓度和一周内达到目标血清谷浓度水平的总比率明显高于固定剂量组(5.15±2.33 ng/mLvs9.63±0.79 ng/mL,P= 0.035 and 12.5%vs66.7%,P= 0.01).结果提示,个体化剂量治疗不仅增加了加速TAC疗效的可能性,而且通过个体化初始剂量可以减少剂量调整次数,提高TAC治疗UC的可行性,特别是对于CYP3A5表达的患者.结果还显示通过个体化的初始TAC剂量,CYP3A5表达者在2 wk时的临床缓解率与非表达者相当,这支持了个体化治疗的应用.该试验还发现在进行剂量调整后,没有观察到CYP3A5多态性与肾功能不全的发生率有直接关系.所有发生肾功能不全的患者在减少剂量或停药后均恢复到基线状态,这表明个体化治疗并未增加副作用的风险.

2 在CD治疗中的应用

2.1 肛周CD 肛周疾病是一种常见的CD的表现形式,通常表现为肛门直肠的脓肿、瘘管或裂缝[33].随着anti-TNF疗法的使用,CD的疗效有很大的提高,降低了手术和住院的频率,有助于黏膜愈合,并且提高患者的生活质量[34].然而,每年有10%到20%的患者失去对其的反应,长期治疗中有些患者因为不耐受而停药.因此,当anti-TNF治疗失败,我们要考虑其他药物治疗[35,36].有研究表明TAC可作为anti-TNF治疗无效时的替代用药,尤其对肛周病变[33,37].

Sandborn等[38]在随机对照试验中探讨了TAC在肛周CD治疗的疗效,48例患者随机分为口服TAC 0.2 mg/kg/d或安慰剂10 wk.结果显示TAC组与安慰剂组瘘管改善率分别为43%和8%(P= 0.004),瘘管缓解率分别为10%和8%(P= 0.86),提示在启动肛周瘘管的改善口服TAC是有效的,但在实现瘘管缓解没有显著疗效.Hart等[39]随机对照试验中探讨了局部使用TAC在肛周克罗恩病中12 wk的疗效,纳入了19例肛周CD的患者,其中溃疡7例,瘘管12例.予以TAC 1 mg/g(1 g软膏,2次/d)局部治疗或者安慰剂治疗.结果显示,TAC组中,4例溃疡患者3例得到了改善;安慰剂组中,3例溃疡患者均无改善.而在肛周瘘管CD中,局部使用TAC治疗不起作用.提示局部TAC治疗在肛周或者肛门附近的溃疡CD中是有效安全的,但在肛周瘘管CD中的治疗并不理想.前瞻性随机试验[40]纳入了20例肛周CD患者,结果表明外用0.1%TAC软膏或抗菌栓剂联合激素软膏治疗肛周CD的患者都是有效的,而且0.1%TAC软膏治疗可使PCDAI降低.McSharry等[41]总结了TAC治疗在CD中的疗效.结果显示在口服或者静脉注射TAC治疗的肛周CD中,28.6%(0%-64%)的患者实现缓解,38.8%(0%-57%)的患者为部分反应.两项局部使用TAC治疗肛周CD的研究中,35.7%的患者实现了缓解,28.6%的患者部分反应.提示,现在的研究证据支持了TAC在肛周CD中的应用.

这些研究表明,TAC治疗肛周CD是有益的.口服或者静脉注射TAC在肛周瘘管的改善是有效的.局部TAC治疗在肛周溃疡CD中是有效安全的,但在肛周瘘管CD治疗中不是有利的,可能的原因是瘘管的解剖形态和渗出物的流出导致的吸收障碍[42].

2.2 难治性CD 在儿科难治性CD中,研究表明,TAC被建议作为其他药物的替代药物或在等待其他药物发挥作用时作为短期过渡药物,但在治疗过程中需要监测相关的副作用[43,44].Gerich等[45]对anti-TNF难治的重度CD患者进行了口服TAC的回顾性研究.24例患者接受TAC治疗,平均治疗时间为4 mo.结果表明,临床反应率为67%,缓解率为21%.此外,当仅分析TAC谷浓度值为10-15 ng/mL的患者时,结果显示,临床有效率和缓解率分别为86%和57%,与其他患者相比,该组患者可延迟手术时间.这些结果表明,口服TAC治疗anti-TNF难治的重度CD是有效的,尤其是在谷浓度为10-15 ng/mL的情况下.Tamaki等[46]研究了TAC在常规药物难治性CD的疗效,包括强的松龙、硫唑嘌呤和IFX.结果表明,所有患者在治疗40 d后均有明显改善或缓解.4 mo时,64%的患者获得缓解,14%的患者有明显改善.这些结果表明TAC治疗对常规治疗无效的CD患者是有效的.试验结果还表明TAC具有节省类固醇的作用.特别的是TAC在治疗肛周瘘管、内瘘、肠管狭窄和脓肿等并发症方面也有一定的作用.Ierardi等[47]在一项早期前瞻性研究中报告了口服TAC对激素难治性CD的长期疗效.13例患者接受了平均27.3 mo的治疗.结果显示,13例患者中有11例在6 mo时CDAI评分明显下降,13例患者中有9例在一年内明显下降.这项研究表明长期TAC治疗激素难治性CD是有效的.

以上研究表明,小儿难治性CD可考虑口服TAC,但一般作为短期过渡药物,在治疗过程中需严格监测相关副作用.TAC疗法在传统药物(包括anti-TNF)治疗成人难治性CD方面是有效的,特别是在10-15 ng/mL的谷浓度下.此外,长期TAC治疗激素难治性CD是有效的,但是TAC治疗难治性CD的远期疗效和安全性还有待进一步研究.

2.3 皮肤CD 皮肤CD是相对常见的,发生率在11%和44%之间,该病严重影响生活质量.常见的类型有肛周疾病,典型的脓皮病坏疽等,不常见的有转移性的CD(MCD)[42].研究表明当局部使用TAC时可以抑制T细胞的激活和增殖,改善皮肤炎症.TAC可通过表皮屏障很好地吸收,而且即使药物应用于皮肤或黏膜,血清水平仍然很低或检测不到.与局部皮质激素治疗相比,TAC并不影响胶原蛋白合成,因此不引起皮肤萎缩[48].Shah等[48]报道了一例面部皮肤损伤的22岁CD患者,予以1 d两次0.1%的TAC软膏治疗后,病灶减小,超过12 mo的TAC治疗进一步改善了皮肤损伤,口腔内的特征消失,全沟深度重新建立,说明了局部使用TAC治疗CD皮肤表现是有效的.有研究发现1例术后复发的阴茎MCD患者,在ADA治疗效果不佳时,外用TAC治疗有助于病灶的治愈.提示MCD患者经历生物制剂治疗效果不佳时,外用TAC可以是一个选择[49].Satake等[50]发现1例UC行直肠直肠切除术后的顽固性坏疽性脓皮病的患者经口服TAC治疗后所有皮肤溃疡都成了疤痕,回肠袋内多处溃疡也得到改善,提示口服TAC治疗对于患有难治性坏疽性脓皮病和袋腺炎的UC患者是一个有价值的治疗选择.Rice等[42]探讨了局部使用0.1%的TAC软膏在侵犯皮肤的CD中的作用,纳入了20例多种表现形式的皮肤CD患者,予以1 d一次0.1%的TAC软膏治疗12 wk.结果显示17例患者完成了12 wk的治疗.在12 wk时15例得到临床改善,尤其是会阴疾病和脓皮病坏疽,其中1例实现了治愈,4例显示明显的改善(51%-75%),10例表现出轻度(1%-25%)或中度改善(25%-50%).12 mo时,有11例患者仍在治疗中,9例得到改善,1例治愈,1例则没有改变,该研究表明在治疗皮肤CD时0.1%的TAC软膏是有效的,尤其是会阴疾病和脓皮病坏疽,但它很少治愈损伤.整个研究中TAC血清水平无法检测到,提示0.1%的TAC长期应用于破损的皮肤和黏膜是安全的.

这些研究表明TAC治疗皮肤CD是有效且安全的,尤其是会阴疾病和脓皮病坏疽.但还需要更多的试验来研究TAC治疗皮肤CD的复发情况.

3 安全性评价

一项系统回顾和荟萃分析[51]评估了TAC作为活动期UC的一种补救疗法的安全性.在随机对照试验的研究中,结果显示,与安慰剂治疗相比,TAC的总体不良事件发生率更高,但TAC不会增加严重不良事件的风险.此外,在14项观察性研究中,结果表明,TAC治疗不良事件发生率低,其中治疗持续时间为3.75-11 mo.这些发现支持了它的长期安全性.在所有观察到的研究中,随着TAC剂量的降低或停药,严重不良事件有所改善.这些发现表明TAC治疗UC是相对安全的.此外,一项系统性回顾[41]研究了TAC治疗CD的安全性,结果表明,主要的不良反应是轻微的,包括震颤、感觉异常、头痛、腹泻和钾代谢紊乱等.未观察到严重或者危及生命的不良反应.值得注意的是,16%的患者出现了可逆性肾毒性,没有报道长期肾损伤的病例,检测血清肌酐和调整TAC的使用是重要的措施.这项研究表明,在治疗过程中仔细监测的情况下,服用TAC的不良反应是可以控制的.局部TAC治疗中最常见的不良事件是局部烧灼感或瘙痒,两者均以轻至中度强度出现,并可瞬间消失.此外,局部治疗TAC的不良事件通常发生在开始的几天内,并可随着时间的推移而减少[48].

研究发现,与TAC相关的肾功能障碍可以通过减少TAC的剂量来减轻.但所有研究中没有患者接受过肾活检评估,也没有说明何时观察到肾功能障碍[12].已知TAC可引起急、慢性肾毒性.急性肾毒性被认为是由于血管收缩传入的小动脉,似乎是可逆的.但慢性肾毒性的组织学改变被认为是不可逆的[52].最近,Hosoi等[43]回顾性研究了儿童肾损害的临床和组织学特征,发现在较高的谷浓度水平进行长期TAC治疗与肾毒性有关.研究表明,仔细监测肾小球滤过率,并在某些情况下,肾活检,在长期TAC治疗时是重要的.

这些研究表明,尽管TAC药物不良事件多,但大多数较轻微,而且可随剂量的减少而恢复.但是长期使用可能会造成不可逆的肾损伤,使用过程中需监控肾小球滤过率.关于TAC长期使用的安全性,还需要进一步的研究.

4 结论

在UC方面,TAC用于短期诱导缓解治疗难治性UC,TAC的最佳血谷浓度范围为10-15 ng/mL,且其快速诱导治疗对于改善难治性UC患者的临床症状是有效的;TAC维持缓解治疗在难治性UC是有益的,在适当的监测下,TAC治疗可以长期安全使用;TAC在中重度UC的短期诱导疗效与IFX是相似的;还发现在特异性预测CYP3A5多态性基础上执行TAC的个体化剂量优化可以使UC患者达到更早更安全的缓解诱导.在CD方面,口服或静脉注射TAC可用于治疗肛周瘘管CD.外用TAC治疗肛周溃疡CD是安全有效的,但对肛周瘘管CD疗效不佳;对于难治性CD,TAC疗法是有效的,特别是在10-15 ng/mL的谷浓度下.长期TAC治疗激素难治性CD可能是有效的;TAC治疗皮肤CD是有效且安全的,尤其是会阴疾病和脓皮病坏疽.尽管TAC药物不良事件多,但大多数较轻微,而且可随剂量的减少而消失或减轻.

总之,TAC在IBD中的治疗中发挥着越来越重要的作用,但还需要更多的研究来探讨TAC在IBD中的长期疗效和安全性,而且,尚不清楚TAC最优的长期治疗疗程以及作为长期维持治疗最佳的浓度.TAC与IFX的转换治疗,TAC与VED的联合治疗还需要更多的研究证明其有效性和安全性.基于基因多态性的个体化治疗也需要进一步的临床研究.从目前取得的成效来看,其优越性较为显著,存在广阔的应用前景,有望可以在临床上掀起新潮.