龟兹石窟的历史价值及其存在的现实意义

2019-07-17□赵莉

□ 赵 莉

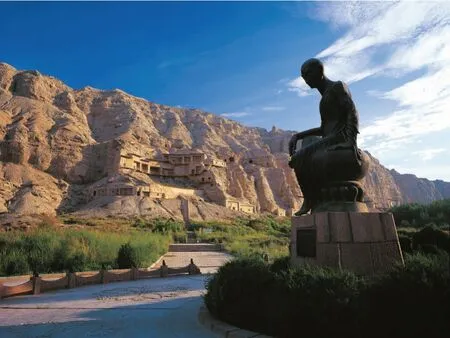

克孜尔石窟前鸠摩罗什铜像

龟兹是中国古代西域举足轻重的城邦国之一,其疆域以库车绿洲为中心,最盛时北依天山,南临塔克拉玛干大沙漠,西与姑墨与疏勒接壤,东抵铁门关与焉耆为邻,成为“东西千余里,南北六百余里”的城邦大国。其大致范围包括现今新疆维吾尔自治区阿克苏地区八县一市、喀什地区的巴楚县以及巴音郭楞蒙古自治州的轮台县等地。都延城,唐代称伊逻卢城(今库车东郊皮朗古城)。

《汉书·西域传》载“龟兹国,王治延城······南与精绝、东南与且末、西南与扜弥、北与乌孙、西与姑墨接。”从此,龟兹的记载不绝于中国史籍。公元前140年,汉武帝继位,经过多年经营,取得了对匈奴征讨的重大胜利。公元前60年,汉宣帝在乌垒城(今轮台)设立西域都护府,总管西域事务,任命郑吉为第一任西域都护。

从此包括龟兹在内的西域正式成为中国版图的一部分。两千多年来,尽管在历史发展中,西域与内地的关系时紧时松,有密有疏,但任何一个王朝都把西域视为故土,行使着管辖权。多民族大一统格局是我国历史发展的主脉,也是我国自秦汉以来就基本形成的历史传统和独特优势。西域是中国领土不可分割的一部分已是不争的事实。

一、龟兹的政治、经济和文化

龟兹在西域的政治地位举足轻重。汉代西域都护府建立后,龟兹在西域的重要地位开始显现。东汉时,征战西域的班超深知龟兹在西域的重要性,他在上奏朝廷的疏状中说“若得龟兹,则西域不服者,百分之一耳。”魏晋南北朝时期,龟兹与中原政治交往不断,文化交流频繁。吕光西征与东归揭开龟兹文化东传的序幕。公元641年,唐于西州交河设立安西都护府。至公元658年,将安西都护府从交河移至龟兹,并升为安西大都护府。从此,龟兹成为天山以南,包括葱岭以西广大地区的政治、经济和文化中心。中国汉唐盛世的西域统治中心两度设置在龟兹,其特殊的地位毋庸置疑。

汉唐之际的龟兹历史跌宕起伏,但龟兹本土的白氏政权长期发挥着重要作用。这是社会大局保持基本稳定的重要条件,也是龟兹社会不断发展进步的可靠保障。

龟兹经济发展也位居西域前列,农牧业发达,矿业、手工业领先于西域各地。皑皑的天山耸立在其北境,蕴藏着黄金、铜、铁、铅、锡和雌黄等矿物。现在在库车和拜城县还保存有很多汉唐时期的冶炼遗址,如阿艾炼铁遗址等。天山融化的雪水潺潺流过条条沟谷,滋润着谷间和山前的广阔牧场,孕育着羊群、良马、耕牛和骆驼等。后凉的建立者吕光赞誉龟兹马为“天骥龙麟”。涓涓细流汇成的龟兹文明的摇篮——渭干河和库车河,一泻百里,纵贯境内,浇灌着万顷良田。汉朝中央政府在龟兹实行屯田制,在汉宣帝时,仅轮台、渠犁的屯田士卒已有1500 多人。在龟兹境内,现在还可发现两汉时期的屯田遗址。龟兹地区气候温热,盛产麻、麦、葡萄、梨、奈、桃、杏等,“饶葡萄酒,富室至数百石”。南北朝时期的“龟兹锦”、宋朝的“花蕊布”极负盛名,并都曾充当过货币职能作用。龟兹处在丝绸之路干线上,贸易发达。繁盛的贸易需要货币,“汉龟二体钱”的铸造流通,显示了龟兹在西域经济和贸易交流中的重要地位。汉唐之际,龟兹都城规模巨大,史载“城有三重,外城与长安城等”“王宫壮丽,焕若神居”,龟兹经济实力之雄厚,可见一斑。唐代安西大都护府期间,修筑大量衙府、戍堡、驿站、烽燧等,这些遗址在今库车、新和、沙雅、拜城境内随处可见。

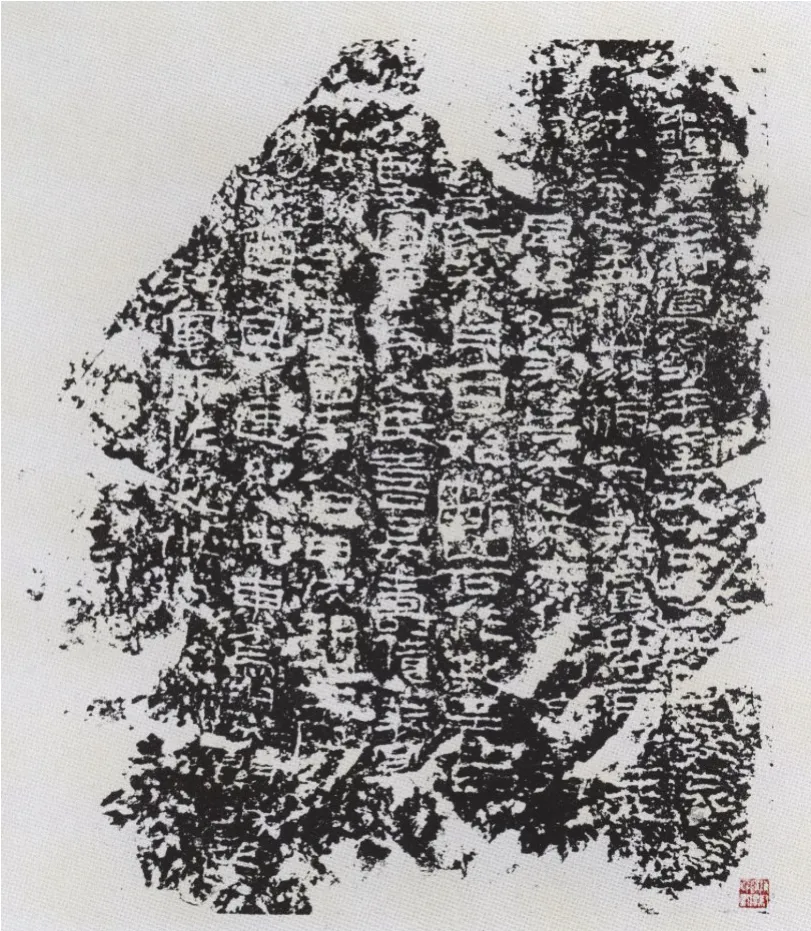

《刘平国治关城诵》石刻拓片

龟兹地灵人杰,精英辈出。汉宣帝时,龟兹王绛宾审时度势,结营汉室,朝贺中原,将中原礼仪制度、文化艺术引进龟兹,开创了汉文明注入龟兹的新时代。龟兹出生的一代大师鸠摩罗什忍辱负重,献身中土,跻身中国佛经翻译事业之首。北周时期的苏衹婆,随时代潮流东进,携带龟兹乐律、琵琶及舞蹈艺术亮身两京,掀起“胡乐”风靡朝野的浪潮。鸠摩罗什和苏衹婆的成就还对东亚各国产生深远影响,他们不愧是世界性的文化巨擘。除了这两位世界级人物外,龟兹历代人才辈出。佛教人物有佛陀舌弥、达摩跋陀、木叉毱多、勿提提羼鱼、若那、直月、地战涅罗等;文化名人有音乐家白明达、白智通;军事家如白孝德等。还有众多没有留下姓氏的龟兹人,接踵比肩,从西向东,不绝于途。他们在中国历史发展上的贡献,永远彪炳于青史。

文化交流历来是双向的,除了上述龟兹精英人才和群体流向中原外,更有中原群体或人物,远赴西陲守疆戍边,开展政治、经济和文化活动。张骞凿空西域、班氏纵横大漠,青史留名。大批汉人伎乐随绛宾王西迁龟兹。拜城县黑阴山“刘平国治关亭诵”记录了汉、羌等中原人在龟兹的踪迹。现库车县友谊路晋十六国时期的汉式墓葬群,反映出这一时期中原汉地文化对龟兹的直接影响。晋墓出土的汉地半两钱、五铢钱、骨搏具等以及龟兹小五铢钱等,明显地反映出汉晋时期汉文化向西域传播并与龟兹当地文化的交流与融合。苏衹婆介绍龟兹乐律时用“华言”注释,表明龟兹通行汉语。唐高僧玄奘初到龟兹,住在高昌来的汉僧寺院里。到了安息大都护府时期,中原汉人大批入居龟兹,官兵和文人活动屡见史籍。库木吐喇和阿艾石窟记录着中原汉人在龟兹的生活状况、宗教信仰和姓氏组成的情况。唐代的龟兹佛经翻译家——勿提提羼鱼能将梵文翻译成汉文。龟兹出土的大量唐代汉文文书,都标明汉文化很早就在龟兹普及、扎根并传承,胡汉相处,文化融合。历史赋予龟兹以豁达开放、兼收并蓄以及独具魅力的文化特色。世界各种文化,中原汉文化、希腊、罗马、印度和波斯文化都曾在此汇集,并创造出绚丽多彩的古代龟兹文化艺术,构成了中华文化不可或缺的一部分。

乐舞图 苏巴什佛寺出土舍利盒局部

天宫伎乐 克孜尔第38 窟主室右壁局部

龟兹乐舞闻名于世。玄奘在《大唐西域记》中记载龟兹“管弦伎乐,特善诸国”,高度概括了龟兹乐舞的繁盛。宋人沈辽诗歌中记载“龟兹舞,龟兹舞,始自汉时入乐府。”则揭示了龟兹舞传入中原的时间与盛况。龟兹乐舞的东传扩散,从更大范围内丰富和充实了中华文明宝库。

公元9 世纪末,原居蒙古草原的回鹘部落西迁,定居塔里木盆地周边和帕米尔以西地区。“回鹘”原称回纥,是铁勒(中国古族名)诸部之一。最初活动于色楞格河和鄂尔浑河流域,后迁居土拉河北。公元744年,统一了回纥各部的首领骨力裴罗受唐朝册封。788年,回纥统治者上书唐朝,自请改为“回鹘”。公元840年,回鹘汗国被黠戛斯(中国古族名)攻破,回鹘除一部分迁入内地同汉人融合外,其余分为三支:一支迁往吐鲁番盆地和今天的吉木萨尔地区,建立了回鹘高昌王国;一支迁往河西走廊,与当地诸族交往交融,形成裕固族;另外一支迁往帕米尔以西,分布在中亚至今喀什一带,与葛逻禄、样磨等部族一起建立了喀喇汗王朝,并相继融合了吐鲁番盆地的汉人、塔里木盆地的焉耆人、龟兹人、于阗人、疏勒人等,构成近代维吾尔族的主体。

回鹘西迁后,在龟兹出现了“安西回鹘”或“龟兹回鹘”政权,龟兹地区历史掀开了新的一页。“龟兹回鹘”后来并入“西州回鹘”,并向宋朝、西辽不断“遣使纳贡”,关系十分紧密。后来喀喇汗王朝的势力影响到龟兹,但实际控制的程度有限。而喀喇汗王朝的统治者自称为“桃花石汗”,即“中国君王”。

蒙元统一西域时期,龟兹出现新的称谓。古籍上将龟兹改称为“古先”或“曲先”“苦叉”,至明朝时称为“苦先”。在连接西域和中原地区政治、经济和文化交流中,龟兹继续发挥着重要作用。之后经历一系列社会动荡和文化演变,库车进入了清朝统一天山南北的历史时期。清乾隆二十四年(1759),新疆结束了数百年的地方割据,重新置于中央政权的治理之下。

清朝收复西域并改名新疆,是表示“故土新归”的奥义,是对汉唐辽宋元明时期开拓的西部疆土的回归与继续守护。从这个意义上讲,清朝作为中国历史上最后一个封建王朝,在维护祖国统一大业上,顺应了历史潮流,对维护边疆的稳固、民族团结和社会发展进步,建立了不可磨灭的历史功绩。

龟兹历史在新疆地方史发展过程中起到了至关重要的作用。由于特殊的战略地位,龟兹成为汉唐之际西域政治、经济和文化中心。从西汉时期的西域都护府到唐朝安西大都护府,龟兹作为中央政府统辖天山南北各地军政事物的中心,在维系西域各地同中原地区的政治和经济联系,以及巩固中央王朝对西域及其以西各地的统辖起着不可低估的重要作用。

二、龟兹佛教

佛教源于印度,大约于公元前后传入新疆。佛教在新疆得到全面发展后,形成了有特色的“西域佛教”。佛教传入中原,是以“西域佛教”为中介的。龟兹是佛教最盛的地区之一,它西承印度、犍陀罗佛教的续脉,东启新疆以东内地佛教的发展,是北传佛教的重要纽带和阶梯。

关于佛教传入龟兹的时间和早期流行情况,历史文献没有明确记载。龟兹地处丝绸之路的交通要冲,是贯通欧亚大陆的商业和文化的必经之地。因此,公元1~2 世纪沿着丝绸之路随使者和商人而来的僧侣,首先在龟兹传播佛教是可信的。很快,佛教便成为龟兹最广泛、最长久的统摄思想。

魏晋南北朝时期,由于王室的大力推崇和扶植,龟兹佛教进入了迅猛发展时期。文献记载,公元3~4 世纪,龟兹已有不少僧人赴中原翻译佛经。魏甘露三年(258)龟兹人白延在洛阳白马寺译出《无量清净平等觉经》。晋武帝太康五年(284),沙门法护翻译《阿惟越致遮经》,其梵本乃法护于敦煌得自龟兹副使羌子侯。太康七年(286),法护译《正法华经》时,有天竺沙门与龟兹居士帛元信共参校之。西晋永嘉年间(307—312),有龟兹沙门帛尸梨密多到内地的建初寺传译《大灌顶经》《大孔雀王神咒经》和《孔雀王杂神咒经》。至公元4 世纪中叶,已有关于龟兹佛教的直接资料见诸文献,如《出三藏记集·比丘尼戒本所出本末序》中载:“拘夷(龟兹)国寺甚多,修饰至丽。王宫雕镂,立佛形象,与寺无异。”当时这里不仅佛寺栉比,僧尼众多,佛教极为兴盛,而且葱岭以东、塔里木盆地边缘诸国的王族妇女都来此受戒学法。从以上记载可知,在公元4 世纪时,龟兹佛教就已经非常兴盛了,龟兹成为了西域佛教的一个中心。在这一时期,龟兹还出现了不少高僧大德,对中国佛教的发展产生了深远的影响,鸠摩罗什便是其一。至玄奘西行去印度取经途经龟兹时,这里已是“伽蓝百余所,僧徒五千余人,习学小乘教说一切有部”“·····每岁秋分数十日间,举国僧徒皆来会集,上自君王,下至士庶。捐废俗务,奉持斋戒,受经听法渴日忘疲。”

苏巴什佛寺(西寺中部佛塔)

库木吐喇石窟五联洞外景

随着佛教的发展和东传,伴随而来的佛教寺院和石窟寺也沿着丝绸之路在龟兹地区发展和兴盛起来。《晋书·四夷传》记载:“龟兹国西去洛阳千二百八十里,俗有城郭,其城三重,中有佛塔庙千所。”东晋僧人僧纯、昙充赴龟兹时见“拘夷国(龟兹国)寺甚多,修饰至丽。王宫雕镂,立佛形象与寺无异。有寺名达慕蓝,百七十僧。北山寺致隶蓝,六十僧。剑慕王新蓝,五十僧。温宿王蓝,七十僧。右四寺佛图舌弥所统·····”。

龟兹佛教向重小乘,但也有大乘。公元3~4世纪,龟兹佛教徒在内地所译经中就有大乘经典,但当时大乘在龟兹的势力很微弱。后来龟兹著名高僧鸠摩罗什改信大乘,于公元359年~385年间在龟兹宣扬大乘佛教,大乘佛教也曾一度在龟兹盛行。鸠摩罗什离开龟兹后,小乘佛教的势力又占了上风,而且延续时间很长,直至公元7世纪末,唐慧英所辑《华严经感应传》中记载:“龟兹国中惟习小乘,不知释迦分化百亿,现种种身,云示新境界,不信华严大经。有梵僧从天竺将华严梵本至其国中,小乘师等皆无信受,梵僧遂留经而归。”

公元7~8 世纪,唐代管辖龟兹百余年。随着政治关系的加强,中原文化更多地西传龟兹,佛教在龟兹得到了极大的发展,大批汉族官吏、士兵和民众及僧侣移居龟兹,带来了中原汉化的大乘佛教,与龟兹本地的小乘佛教并肩而立。汉人僧侣及信奉大乘佛教的官吏在龟兹广设寺院、开窟造像、彩绘壁画,中原大乘佛教成为龟兹佛教的重要组成部分。

克孜尔石窟谷西区外景

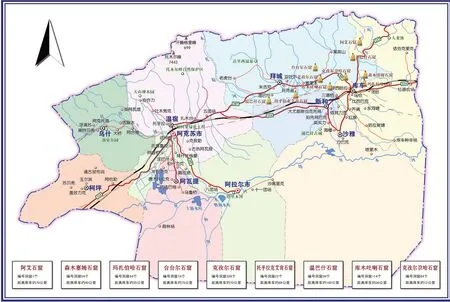

龟兹石窟分布图

公元840年,回鹘西迁。回鹘原在漠北时期就深受汉文化的影响,回鹘信仰佛教后,接受的是中原汉地大乘佛教。西迁后的回鹘在龟兹修建和改建的石窟实际上是唐代汉风洞窟的继续和发展。在艺术风格上,回鹘风首先以汉风为基础,吸收了龟兹本土艺术,发扬了自己的文化传统,形成符合本民族爱好和审美观的风格及特色。

公元11 世纪以后,随着伊斯兰教的东进,龟兹地区佛教开始衰落并最终消亡了。

从佛教传入到衰亡这一千多年,龟兹地区无论是佛教经典的翻译,还是佛教乐舞、绘画、雕塑和建筑等都达到了一个相当高的水平,被载入史册。

龟兹是印度佛教东传的重要桥头堡,也是中国佛教的策源地之一,对佛教大、小乘的发展都作出了重要贡献。龟兹佛教里保存着部派佛教时期的思想特质,现存佛教遗址可弥补佛教发展史上缺失的关键环节。龟兹佛教艺术风格独特,绚丽多姿。龟兹佛教艺术形成了有影响力、辐射力的“模式”,是敦煌、龙门、云冈等中原早期石窟艺术的滥觞。

三、龟兹石窟

龟兹地区现存佛教遗址40 处,其中石窟寺21 处,佛寺遗址19 处。经过千余年的历史变迁,佛教寺院多已顷废。龟兹现存规模较大的佛寺有苏巴什、乌什吐尔和夏合吐尔等佛寺。由于龟兹特殊的地理条件,依靠砂岩的陡壁开凿的石窟大都保留下来了。仅从这些经过千年沧桑变化,历经劫难仍留存至今的佛寺和石窟寺来看,就可得知古代龟兹地区佛教寺院和石窟的规模及气势了。

中心柱窟 克孜尔第38 窟主室

菩萨 库木吐喇石窟新2 窟穹隆顶

菩萨 库木吐喇石窟新2 窟穹隆顶

在新疆拜城县、库车县和新和县等境内遗存有许多古代佛教石窟群。现存规模较大的石窟群有克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、玛扎伯哈、克孜尔尕哈、托乎拉克艾肯、台台尔、温巴什、苏巴什以及阿艾石窟等,保存洞窟总计达600 余个,壁画近1万平方米。这十处石窟群先后被列为全国重点文物保护单位。

龟兹石窟洞窟形制类型齐备,主要有中心柱窟、大像窟、方形窟、僧房窟和龛窟等,还有一些异形窟,如长条形窟、“十”字形窟、窖窟等,其用途可能是库房、作坊等。洞窟组合形式多样。

雕塑本来是石窟中形象最为鲜明的艺术品,然而在历史沧桑中,龟兹石窟内的雕塑遭到了最严重的破坏,现存的已是凤毛麟角。中心柱窟主室正壁龛内原来大都设置有主尊塑像,还有一些大型中心柱窟以及大像窟主室两侧均有成排的立像,现在几乎毁坏殆尽。后室涅槃台上塑有佛涅槃像,绝大部分也已不复存在。早期中心柱窟主室正壁龛外均浮塑山峦,现仅有个别洞窟尚存。

壁画则成为龟兹石窟中保存面积最大的遗存了。龟兹石窟壁画现存面积近1 万平方米,内容丰富,题材多样,有本生故事、佛传故事、因缘故事、经变画、供养人、飞天、天相图以及佛陀和菩萨尊像等。壁画成为龟兹石窟最主要的艺术品了。

龟兹石窟的风格基本上分为三大体系:龟兹风、汉风和回鹘风。龟兹风是指在本地传统文化基础上,吸收外来因素,逐渐产生和发展起来的佛教艺术风格。它有特定的内容与形式,形成了长期而相对稳定的模式和特色,如龟兹石窟的中心柱式洞窟、菱形构图、龟兹人体造型、龟兹服饰、龟兹乐舞形式等。汉风是指中原政权在西域实行管辖,或在丝路贸易交往时,大批中原汉人迁移西域,他们带来了中原大乘佛教及其艺术形式。回鹘风是指公元840年回鹘西迁后,在龟兹修建和改建的石窟,实际上是汉风洞窟的继续和发展。

泥塑彩绘龟兹供养人立像(克孜尔石窟出土)

泥塑彩绘天人像(库木吐喇石窟出土)

菩萨塑像模(克孜尔石窟出土)

龟兹石窟群中,克孜尔石窟是龟兹风的典型代表,库木吐喇石窟则以多元文化并存而闻名遐迩。

龟兹石窟的年代分期可划分为四个阶段:即初创期、发展期、繁盛期和衰落期。由于龟兹各个石窟群发展情况不同,每个石窟的阶段是有差别的,但大体都经过上述几个时期。龟兹石窟群大多数洞窟是在发展期和繁盛期开凿的。

龟兹石窟早期洞窟受犍陀罗艺术影响。而发展期和繁盛期的社会背景,正是西域与中央政权关系最为密切的时期,也是东西方文化交流最频繁的时代。特别是唐代,在龟兹设立安西大都护府,统辖西域四镇,地域广及中亚。这种局面进一步促进了佛教的繁荣和发展,龟兹佛教达到鼎盛时期。因此,此时期的龟兹石窟不论数量、规模和壁画的题材内容都极大地发展与丰富起来。尤其是这个时期汉地佛教传入西域,为龟兹石窟增添了崭新的内容,出现了西域佛教和中原佛教并存与交融的生动局面。

随着佛教在新疆的衰落,龟兹石窟在宗教更迭、社会大动荡、文化大转型中遭到毁灭性的破坏。伊斯兰教传入新疆后,各地的佛教寺院和石窟寺遭到大肆摧毁,一尊尊塑像被推倒砸毁,壁画中的人物面部尤其是眼睛被刮毁,丹青斑驳,满目疮痍。龟兹石窟的辉煌与价值在历史风云中逐渐消失,被遗忘并湮没在历史尘埃之中。公元18—19 世纪,清朝文人重新发现了龟兹石窟,随后在西方兴起的西域探险考察热潮中,龟兹石窟被逐步展现于世,震动了国际学术界,成为20世纪新兴的学术研究焦点之一。

19 世纪末20 世纪初,随着西方掀起的西域探险热潮,先后有俄国、日本、德国、英国和法国等探险队来龟兹石窟考察探险。伴随考察与探险,这些探险队或多或少地都从克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈、温巴什以及托乎拉克艾肯石窟切割揭取过壁画,并劫走了残留在洞窟内的塑像、佛经残卷、文书残片以及木板画、木构件等珍贵文物。现在这些文物分散在世界各地。

四、龟兹石窟的历史价值及存在的现实意义

龟兹地处塔里木盆地的北沿,自古以来就是沟通中西方交通的桥梁。龟兹佛教艺术是中国古代早期佛教艺术的渊源,是中华佛教文化的有效组成部分。在世界佛教艺苑中,龟兹佛教艺术独树一帜,为佛教艺术东传起到了巨大的推动作用。

龟兹石窟群分布比较集中,洞窟形制类型完备,洞窟组合形式多样,壁画题材内容丰富。随着佛教东渐而出现的东西文化交融现象也有脉络可寻。

龟兹石窟是世界性的佛教文化遗产,遗存数量和规模堪与阿富汗巴米扬石窟、中国敦煌石窟媲美,是世界屈指可数的大型佛教石窟群之一。尤为重要的是,龟兹石窟所蕴含的佛教思想、艺术形态等代表了佛教历史上一个承前启后的重要历史阶段,在世界佛教历史中占有极其重要的地位。龟兹石窟影响着西域和中原佛教石窟艺术的发展。因此,龟兹石窟不仅在中国佛教艺术史上占据极为重要的位置,在中亚佛教艺术史上也占有重要的地位,它是联系中亚和东方佛教文化艺术的桥梁和纽带。

古代新疆曾是中华文明、印度文明、希腊文明、波斯文明四大文明融合的地方,所以新疆石窟艺术呈现的是一种融合性的文化,虽然它包含着多种文化因子,但始终有一种文明在起主导作用,以保持传统的继承性,那就是中华文化。中华民族一体多元,中华文化一体多元,各民族共同创造的新疆地域文化是中华文化的重要组成部分,是中华文化的宝贵财富。龟兹文化是中华文化不可分割的一部分,是多元一体文化的典型代表。它所蕴含的丰富内涵是新疆历史、民族发展史和宗教演变史的鲜活教材。

总之,龟兹石窟的存在印证了新疆自古以来就是祖国领土不可分割的一部分,证实了新疆是一个多民族共同生活、多宗教并存的地区;龟兹石窟的存在为反对民族分裂,加强民族团结,维护新疆稳定和长治久安具有深远的历史意义和重要的现实意义。