两种不同的腕手固定重建手部抓握功能对颈6A~B级脊髓损伤ADL的影响

2019-07-17石芝喜,王俊,蔡朋等

颈段A-B级脊髓损伤上肢功能的大部分丧失,特别是手抓握功能的丧失对患者的日常生活活动能力(ability of daily living,ADL)影响明显,也成了颈段完全性脊髓损伤康复中重要的一部分,手部抓握能力的保留与否,直接影响患者日常生活活动能力的深度与广度,而目前对于此类病人手抓握能力的重建主要有外科手术与非手术的方法,外科手术也并非所有病人能接受及达到预期。为此,本文主要通过两种不同方式的保守方法来重建颈6A~B级脊髓损伤患者手部抓握功能,并探讨对其日常生活能力的影响。从2016年起,在本院对41颈6 A-B级脊髓损伤患者(手部抓握能力丧失),给予配戴腕手夹板将腕手部固定至功能位及弹力绷带固定两种方法,并给予适当的训练,如双上肢残存肌群特别是腕背屈肌群的肌力训练等,通过治疗后显示,患者的日常生活活动能力较前明显提高。

1 资料与方法

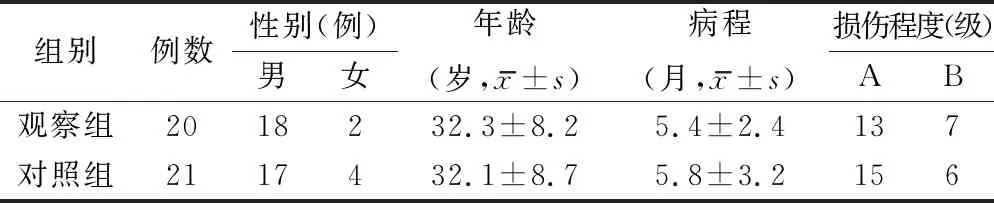

1.1 一般资料 本研究经广东省工伤康复医院医学伦理委员会同意。选取2016年2月~2017年4月在我院住院,并符合上述准入标准的颈6A~B级脊髓损伤患者41例,准入标准:所有病人需符合美国脊髓损伤协会标准中A及B级的诊断标准[1];均为颈6脊髓节段损伤(手部抓握能力丧失)无合并颅脑损伤及臂丛神经损伤等;躯干及双下肢肌肉无明显的肌痉挛≤2级(修改的Ashworth标准);腕背伸肌群肌力至少3级及以上;无认知功能异常。采用数字随机表法将41例颈6A~B级脊髓损伤患者分为观察组20例及对照组21例。2组患者的一般资料经统计学分析,差异无统计学意义,具有可比性,见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法 2组患者治疗时间均为8周,每周一到六均进行相同的功能训练,包括肌力训练、被动关节活动度训练、站立训练、平衡训练、转移及其它综合康复训练等。每次训练60min。残存肌群肌力训练注重双上肢肌群,值得注意的是要特别注重腕背伸肌群的训练;被动关节活动度训练要注重被动伸腕训练、手部屈肌腱的滑动训练等,同时手部各关节应保持在功能位,不可对手部屈肌群进行牵伸。观察组手部采用腕手支具固定至功能位,对照组采用弹性绷带固定手部。①腕手固定支具:腕手固定支具采用低温热塑板材制成。支具制作完成后一般穿戴3~6个月,每天要求至少穿戴6h。支具腕部背屈角度约为20°~30°伴10°左右的尺偏,掌指关节屈曲约40°~45°,近端指间关节屈曲约60°~80°,远端指间关节保持自然轻度屈曲即可。此固定的目的在于可以让指深屈肌和指浅屈肌处于充分缩短的位置,有助于其挛缩,该位置可保证腕关节屈肌在还没发生挛缩时,先将指深屈肌和指浅屈肌缩短。见图1。②弹力绷带:利用医用弹性绷带,将患者腕关节背伸角度依据患者目前可主动背伸的角度,主动背伸最大角度处包扎固定,同时,掌指关节保持屈曲90°,近端指间关节保持关节屈曲约90°,远端指间关节保持在屈曲位,手掌内可握一插件(直径为2cm左右的圆柱)保持;保持时间:夜间可保持,但注意腕部不能固定太紧;拇指近端关节用贴布固定在伸展位。见图2。

图1 腕手固定支具

图2 弹力绷带固定

1.3 评定标准 由资深专业的作业治疗师对2组患者在入院时及出院时采用功能独立性评测FIM(functional independence measure,FIM)量表和改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)量表进行ADL评定[2-5]。FIM总共18项,满分126分。MBI共10项内容,满分100分,两项评估均分值越高,表示患者ADL能力越好。

2 结果

治疗8周后,2组患者FIM 及MBI评分总分及进食、梳洗/修饰、洗澡项分值均较入院时明显提高(均P<0.01),且观察组各项评分均高于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 2组治疗前后FIM和MBI总分及在进食、梳洗/修饰、洗澡项的比较 分,

与组内入院时比较,aP<0.01;与对照组相同时间点比较bP<0.01

3 讨论

下颈段特别是颈6水平的脊髓损伤患者,因为上肢仍残存有较多肌肉功能,但因为绝大多又存在手部抓握功能的丧失,导致患者在日常生活能力上受到严重的限制,且在脊髓功能重建及脊髓损伤外科手功能重建尚无明显突破的今天,通过保守的方法,对颈6A~B级脊髓损伤进行腕手支具固定或弹力绷带固定腕手于功能位后,通过腕手部多关节肌被动不足的原理,同时,再通过系统、规范的康复治疗,对提高患者手部的抓握功能及日常生活活动能力有很大的意义。从研究结果可以看出,2组患者通过腕手支具固定或弹力绷带固定腕手于功能位后,日常生活活动能力的改善差异有显著性,值得一提的是,2组患者不管是FIM或MBI其进食项、梳洗项及洗澡项的改善在出院时与入院时改善差异也有显著性。

在临床上,部分脊髓损伤患者特别是颈段脊髓损伤患者在康复治疗过程中,只注意患者的残存肌力、转移能力、平衡能力及站立步行能力等其它方面的功能,甚至绝大多数认为手部的抓握能力已无恢复的可能性,而放弃。更有的医务人员及家属为了防止手部屈肌群的挛缩或对已经挛缩的屈肌群进行了牵伸,从而失去了将腕手部屈肌群早期固定在屈曲位的最佳时期,而最后担误了病情及失去了早期固定手部至屈曲位的最佳时期。对于颈6水平A~B级脊髓损伤患者,在早期患者病情稳定后即可进行腕手部的固定来重建抓握功能,一般在固定3~6个月即可达到腕手部多关节肌发挥被动不足的目的。手部被动抓握的原理是利用颈6A~B级脊髓损伤残留的腕背伸肌群(桡侧腕长、腕短伸肌)及将手部屈肌群固定在屈曲功能位让其缩短后,利用腕手部多关节肌的被动不足,在腕主动背伸的情况下,致指深屈肌、指浅屈肌及掌长肌等在腕关节被拉长后,在手部的掌指关节、近端指间关节及远端指间关节就无法再被充分的拉长,再加上手部屈肌群已有一定程度的挛缩,所以,当腕背伸时利用手部屈肌群的多关节肌被动不足而产生手部抓握功能。同时,在腕关节被动掌屈时。又利用了腕手部伸肌腱的被动不足来达到手部伸展的功能。C6水平运动功能完全型脊髓损伤患者,腕手部屈肌腱虽然无法进行主动的运动控制,但能通过C6脊髓水平残留的腕背伸肌群在主动背屈的情况下,被动牵位缩短的指深屈肌、指浅屈肌、掌长肌等手部的屈肌腱,来达到多关节肌的被动不足而完成手部被动的抓握功能。从上述2组患者的研究结果中也体现出其效果。

据报道,全球每年100万人中约有80个脊髓损伤的发病率,而四肢瘫约占三分之一,四肢瘫手功能的残缺与否,对日常生活活动能力的独立起到重要的作用[6-7]。本文41例颈6A~B级的脊髓损伤患者,通过两种不同的固定方式来产生腕手部肌群的被动不足,从结果看,2组患者均在日常生活活动能力上有一定的效果,但采用腕手部支具固定的患者效果要优于采用弹性绷带固定的效果,在其中的进食、洗澡及修饰方面也是如此,其原因可能与弹性绷带的固定效果、时间不够持续、固定的角度及强度也不及腕手支具的稳定有关。特别在夜间及其它的上肢功能活动增多后,弹性绷带产生了松脱现象等问题,但其优点则是经济、简便。另外,值得一提的是在应用弹性绷带固定的部分实验患者中,后期发现因弹性绷带固定致手部屈曲的角度过大,手部的屈肌腱如指深屈肌、指浅屈肌及掌长肌等发生了过度的挛缩,而导致在腕关节背伸时,手部的伸展不足而影响功能的发挥,也是影响对照组整体日常生活活动能力不如观察组的原因之一。当然,除了上述研究所提利用两种不同形式的腕手固定重建手部抓握以外,近期,功能性电刺激植入电极技术及脑机接口技术在四肢瘫手上肢功能和重建方面也日渐被提及及重视,也是未来值得关注的研究领域。

综上所述,两种不同形式的腕手固定重建手部抓握功能,对颈6A~B级脊髓损伤患者ADL均有一定的效果,其中腕手部支具固定效果更优。