忆陈明老

2019-07-17查振科

查振科

中国艺术研究院

陈明老去世几天,我才得知消息。错过送他老人家最后一程的机会,成了一个无法弥补的遗憾。

本文作者与陈明、张钰合影

准确地说,这是丁玲与陈明曾经的家,而现在是陈明与老伴张钰的家。1986年丁玲去世后,陈明与张钰结合,巧的是丁玲比陈明大13 岁,而陈明又比张钰大13 岁。

两位老人热情而友好地接待了我。陈明先生个头不高,脸庞饱满、红润,长寿眉,大耳垂,健谈,风趣,显示着历尽沧桑后的从容与沉着。陈明先生1934年在高中时就参加进步剧社活动,1935年参加进步学生运动,是一位老资历的革命者,然而在他身上却看不见老干部常见的居高临下的矜持。张钰老师优雅,知性,乃著名报人张友鸾先生之女,张友鸾先生是我老家怀宁县人,所以张钰老师用“小老乡”称呼我,让我觉得很亲切。

就这样开始了我的采访、记录、整理的进程,我的周末、节假日差不多都用在这上面了。陈明先生那时已有八十多岁,讲着讲着又回到前面,这种情形经常出现。有时我会提醒他回到当下的叙述中,有时会让他信马由缰,看看有什么重要遗漏被唤醒,对可能跳脱的环节提示和引导补充回忆。每次采访回来,都是尽可能快地录入电脑,除去完全重复的部分,使事件面貌清晰起来,时间合理衔接。这项工作的繁杂超乎我最初的预想,幸亏老人配合得积极,到1999年的夏天,采访、记录、整理的工作总算基本完成,将近20 万字的“陈明自述”稿交到老人手里,时间启讫是他的童年,直到他与丁玲结束漫长的贬黜回京之后。

采访陈明,让我对他的人生有了一个大体的了解,也让我不由得想到一个问题。他的一生默默无名,作为名人丁玲的丈夫而被人知晓。但如果不是丁玲的丈夫,以他最初加入革命的势头与显露的风华,他的人生道路、人生节奏与事业成就,必定有另一番模样。然而,已经完成的人生,假设是没有意义的,其中的得与失,也只有陈明先生自己才有评判的权利。

1917年,陈明出生在江西饶州一个大户人家。他在说自己出生年份时,说只是一个大概的推算,实际或许要大些,老家是一幢三进的大宅子,人丁兴旺,父辈兄弟四人,其父敦敏行二。家中有四百亩田产,在当地是个响当当的富裕人家。伯父敦安在北平海关做事,家族中部分成员便跟随着在北平生活。这样他在10 岁时也来到北平,在北师附属小学读书。1929年伯父升迁,到上海海关工作,第二年举家迁到上海,小学毕业后,陈明进入东吴大学附属二中。1933年进入上海麦伦中学读高中,这是一所高水准的教会学校,开明,正规,学生能得到良好的训练,很多老师都是外国人,甚至有很多社会名流,如陶行知、章乃器、王造时等来学校讲演。祖国的苦难、民主爱国进步思想的激荡,使一颗年轻的心迸发出炽热火光。很快,陈明参加了学校主办的民众夜校工作,给工人学员当教员,还把夜校办到校外。又担任学生未名剧社社长,演出田汉、于伶、陈白尘等进步剧作家创作的戏剧,如《走私》《顾正红之死》《放下你的鞭子》《谁是朋友》《扬子江的暴风雨》等,魏金枝、黄九如、张庚、崔嵬纷纷前来给他们导演、排练。剧目每学期在学校公演。后来,他又担任学校学生自治会主席,负责联络上海各中学,筹备成立上海市中学生救国联合会,组织中学生爱国大游行。因为是中学联的核心成员,不久即被中学联中的党员介绍加入共产主义青年团,并在1936年夏转为中共党员。从1933年到1936年暑期毕业,陈明组织和参加了几乎所有的中学生爱国进步运动,爱国激情得到极大释放,组织和宣传能力也得到极大锻炼,也包括他的戏剧表演才能。

三年如火如荼的高中生活结束,1936年秋,陈明进入上海商学院。对于一个富有表演天赋、组织才能,热衷于文艺活动、社会活动,向往革命的热血青年来说,所学专业完全让他提不起兴趣。他感到无所作为,苦闷异常。当他得知民窑堡有个红军大学,便渴望去那里,切身投入到革命洪流中去。陈明向组织提出请求,很快得到批准。1937年1月,他与浦东中学的林瑾一起,离开上海,踏上奔赴延安的旅程。在北平与组织接上关系后,又随慰劳团去绥远劳军。绥远归来,又启程去太原。在太原,他参加了薄一波主导的军政训练班。训练班一共12 个连,有很多中共党员和进步青年学生,陈明被分在12 连。4月中旬,上级批准这一批20 多人,经西安到达革命圣地延安。

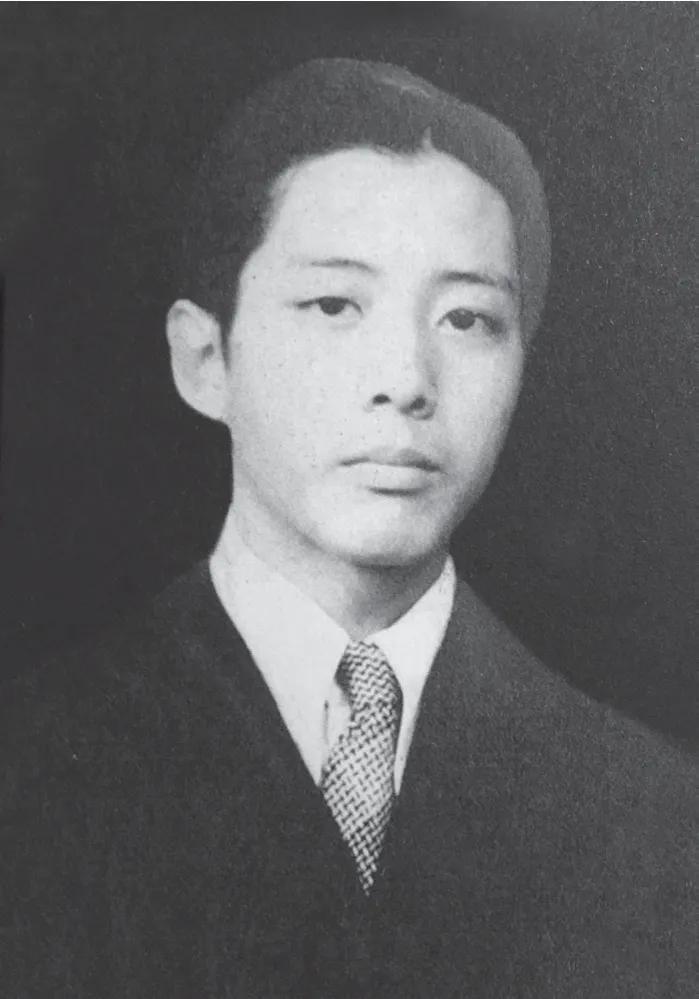

1936年秋,陈明在上海商学院

陈明先生清楚记得到达延安的日子:1937年5月4日。他说这是他值得永远怀念的日子,到了朝思暮想的延安,他有一种整个身心都获得自由解放的强烈感觉。民窑堡红军大学,此时已迁到延安,改名为抗日军政大学。他如愿以偿地成为抗大的一员,被分在13队。按部队编制,队相当于连,下设排、班,陈明当了一个排的排长。抗大有文艺活动,于是陈明又成了活跃分子。与人民抗日剧社一起,演出过丁玲小说改编的独幕剧《一颗未出枪膛的子弹》。因为文艺演出的缘故,他被上级安排进了西战团。

西战团全称叫西北战地服务团,毛主席亲自指定丁玲为主任,吴奚如为副主任。下设三个股:通讯股、宣传股和总务股。陈明担任宣传股股长。宣传股下又设音乐组、戏剧组、杂技组、张发组、演出委员会等。由此可见,宣传股在西战团具有举足轻重的作用,西战团所有的对外活动几乎都是由宣传股来承担的,也是组织上对陈明工作能力的肯定。

句尾语气词的同现是有层次的,二词同现,主要出现在陈述句尾、疑问句尾、反问句尾和感叹句尾。同现的语气词通常具有不同的语法功能,以便各司其职。[6]杨永龙把句中同现的语气词从后往前依次记作P1、P2、P3;与之相应的直接组合成分依次记作S1、S2、S3[6]。“也夫”是用在感叹句尾的语气词,它的组合类型是[(S2+P2)+P1](其中S2+P2=S1),[6]“此命也夫”中“也”与“夫”在不同层次,“也”表判断、肯定语气,与“命”组合,“夫”表示感叹语气,与“此命也”组合,故整句为感叹句。

西战团1937年9月从延安出发,经延长,过黄河,入山西,进太原,一路行军,一路演出。太原失守前两天,西战团又到了榆次、太谷。在榆社遇到八路军总部,西战团便跟随总部行动。经武乡、沁县、沁源、洪洞,又到临汾、运城。按照中央指示,不仅在乡村,八路军部队演出、宣传,还要到国民党的大后方西安去开展工作。1938年3月,西战团到达西安,不仅演出抗战戏剧,还深入学校、工厂,教唱抗战歌曲,开演讲会;到火车站、医院慰问伤兵;张贴标语,宣传我党的抗战主张。在西安做了三次公演,产生很大影响。国民党看到了西战团的力量,感到害怕,下令限期离开西安,开赴战区,否则逮捕领导人。西战团的行动产生巨大的社会效应,陈明立下了汗马功劳。作为宣传负责人,不仅要布局安排、统筹协调,而且每天的搭台、拆台、搬道具、布置舞台,他都抢着去干,舞台演出上,更是少不了他的身影。那时他还只是一个20出头的小青年。1938年7月底8月初,西战团凯旋延安,胜利完成党中央交给的任务。

历史的拐点常常是毫无预兆地出现。一个名字出现在陈明的生活中,此后的人生再也无法与之分开,这就是丁玲。初入西战团,丁玲只是他的领导,而他也只是丁玲手下的一员干将,渐渐地,情况出现了微妙的变化。领导不知什么时候开始以女性的眼光关注这位能干又太年轻的下属,在生活细节上不经意的点滴照顾似乎都透露出某种不同寻常的信息。最初他以为是领导对他工作的赞赏,慢慢地他感到情况不对。西战团从临汾坐火车去西安,恰好陈明生病,而车站人员拥挤,很难上得了车。丁玲不知哪来的力气,背起陈明就往车上冲,那速度连年轻力壮的小伙子也赶不上,还为他抢到一个卧铺。

回到延安,陈明与丁玲都进了马列学院学习,陈明常犯胃病,丁玲便把大米全给了陈明,自己吃小米。学习之余,他们常在一起散步、交谈,而关于他们的传言已经在延安不胫而走。由于两人经历不同,使陈明对与丁玲恋爱不得不产生顾虑与犹豫。陈明决定离开延安。1939年9月,陈明去了烽火剧社担任社长,在那里认识了席萍并于1940年秋结婚,他把他和丁玲的关系如实告诉了席萍。丁玲得知陈明结婚后,非常痛苦,朋友把丁玲的情况告诉陈明后,陈明受到很大震动,如果事先告知丁玲,就不会出现与席萍结婚的事了。他决定离开席萍,回到丁玲那里。他觉得席萍年轻,还能找到自己的幸福。虽然席萍不同意,他还是断然作出了决定,而此时席萍已经怀孕。1942年陈明与丁玲结婚。我在木樨地采访他时,他不止一次对我说:“我的余生为丁玲活着。”在他的《自述》中,他是这样表达的:

丁玲是值得我去爱的,值得我用我的一生去爱的。我欣赏她的为人,她在西战团的工作,她一生的创作,我希望她能不断取得成功。她是个热情、正义、直率的好人,值得我终生帮助。丁玲并不总是那种男人化的风风火火,她也有女性妩媚的一面。

1939年,陈明在延安

丁玲听不到陈明的这段话了,不知在她生前陈明对她有无类似的表白。但我能感受到,那是陈明的肺腑之言。

1940年底,陈明离开烽火剧社,到延安文化俱乐部任副主任。一年后又去了中央研究院(原马列学院)新闻研究室。在那里他参加了整风运动。他把这次整风比作是一次思想爬坡。整风开始时,每个人都要学习讨论整风文献,对照检查,讲清自己的思想、历史,从家庭出身、学校教育、社会影响等方面分析,写出思想的发展变化。当时他很不理解,从大城市到陕北农村,过艰苦生活,不是为生活出路而来,是为投奔共产党、寻求革命理想而来,却要经受这样一种“思想爬坡”,但经过学习总结,他提高了思想认识。

整风到1943年转入审干阶段,陈明本人没有受到什么冲击,但丁玲却被隔离,俩人无法互通消息。那时丁玲的精神状态,被她记录在日记中。她不仅因为写了《“三八节”有感》而受到严厉批评,而且因为她有曾经被捕的经历,而受到严格审查甄别。在日记中她表达了对陈明的思念,也吐露出她思想的极度苦闷。陈明在《自述》中说道,直到60多年后翻看那时丁玲的日记,仍然禁不住心痛如绞,悲从中来。

整风运动以后,丁玲到陕甘宁边区文协专职写作,没有担任任何职务,而周扬在延安的位置跑到了丁玲前面。陈明此时也没有实际工作,与丁玲一样看书、写作,是不是受到丁玲情况的影响,不得而知,但审干后组织并未给丁玲作出政治结论,这也间接说明组织上对丁玲前面的历史还处在甄别阶段。1945年抗战胜利,党选派了大量干部奔赴全国各地,开展新的工作。而丁玲与陈明,加上柯仲平、萧三等自发组织了一个延安文艺通讯团,准备去东北,得到中央办公厅的批准后,便一路北行,边走边采访。1946年春节前后到了宣化,紧接着解放区土改开展起来。他们在宣化、涿鹿等地实际感受与了解到土改运动推进的情形。因为这些关于土改的实际经历,到阜平后,丁玲开始创作《太阳照在桑干河上》,而陈明则写了一首长诗。当时解放战争进行得很激烈,陈明到胡耀邦所在部队体验生活,写了好几篇通讯报道。这段时间,他们感受到了解放战争的快速推进,另一方面也真实体察到农村土改的复杂情形。石家庄解放前夕,陈明参加了石家庄的接管工作,创办了《石门日报》,而丁玲则在正定县宋村负责几个村的土改工作。石家庄与正定县宋村相隔不远,陈明便常常去宋村与丁玲相见。

丁玲在完成《太阳照在桑干河上》之后,去匈牙利参加世界妇女大会,陈明在日记中记录了与丁玲分别后的思念关切之情。或许受丁玲影响,陈明在写作上特别用功,丁玲离开之后,他与别人合作创作了多幕剧《十九号》。后来组织上派他去东北,在沈阳的鲁艺,他又写话剧《老少心》《死车复活》。丁玲在世界妇女大会回国之后回到沈阳,很快又去布拉格参加保卫世界和平大会。再回沈阳后不久,到北京参加第一次全国文代会筹委会,陈明作为文化代表,随即也到了北京。

1958年3月,陈明去黑龙江农场前与丁玲在家中留影

中华人民共和国成立之初直到1955年,陈明与丁玲在北京过了几年波澜不惊的平静生活,除了作协领导工作外,丁玲继续潜心于《在严寒的日子里》的写作。陈明工作单位落在文化部电影局,开始陈波儿让他去担任艺术委员会审查科科长与艺委员会代主任,不久,袁牧之又调他去电影局当办公室主任,陈明却只肯接受副主任职务。这期间他写了电影剧本《海港生涯》《六号门》,又改编了《太阳照在桑干河上》。《六号门》拍成了电影,其他两个则因故未能投拍。后来陈明的工作关系又转到了北影。

1955年6月,批判丁(玲)陈(企霞)反党集团运动陡起,中国作协一连开了十几次党组扩大会进行专题批判,这个运动诡异之处:一是把胡风反党集团与之联系起来,二是把丁玲反党错误与她被国民党逮捕的历史联系起来。陈明也被波及要写检查。1957年丁玲问题在反右声浪中被重新高调批判。丁玲、陈明被双双定为“右派”,开除党籍。陈明的处分是:保留厂籍,撤销级别(中华人民共和国成立初评定工资级别,陈明评为文艺三级,相当于行政十级、十一级,工资200 多元),到黑龙江密山监督劳动。处分下达后的1958年3月,陈明就到了密山农场。6月,丁玲也到了密山,劳动改造的农场换到汤原农场,在这里他们待了6年多,1964年底又换到宝泉岭农场。当时王震是农垦部部长,对丁玲夫妇颇为照顾,把他们安排在农场当文化教员。1960年,王震还找了一个借口,让他们短暂回到北京,在远东饭店住了一段时间。1961年,陈明摘去了“右派”帽子。到了“文革”,丁玲不可避免地再被批斗,1970年被送进了秦城监狱,陈明也遭受了同样的待遇,只是与丁玲分别关押,直到1975年5月释放。释放后并未让他们回到北京生活,而是发配到山西长治嶂头村。在嶂头村,陈明见到了分别6年的丁玲。1978年,丁玲终于摘去了“右派”的帽子。1979年1月,丁玲与陈明回到北京,此时丁玲已经75 岁,而陈明也已年近古稀了,他们却还要为自己的平反昭雪奔走。从1958年初到1979年初,整整21年的时光就这样被打上痛彻心灵的烙印。在那些黑暗的日子里,丁玲能度过漫长的没有光亮的岁月,陈明的有力而温暖的支撑,是那样的举足轻重。从延安整风开始,数十年的遭际,他们从未怀疑过自己的信仰。回京以后,他们拖着年迈的身躯奔走申诉,不公的结论最终得到更正,终于可以堂堂正正地走在阳光底下,然而逝去的再也无法追回。不仅如此,曲解他们的声音甚至还不时出现,他们不得不起而为自己的尊严抗辩。

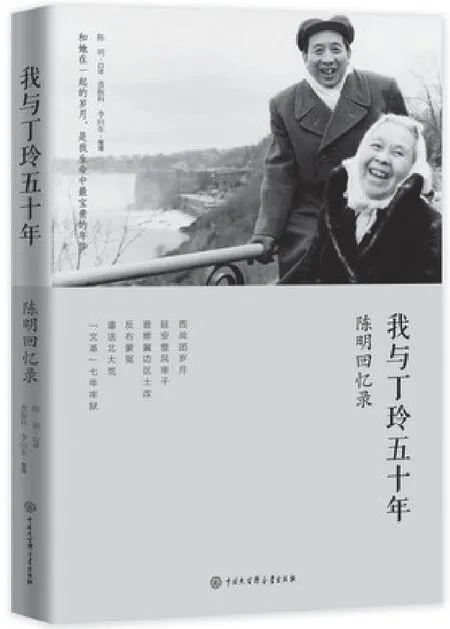

1999年我将《陈明回忆录》文字初步整理完成时,出版社已经放弃丛书的计划。但是陈明与张钰两位老人却没有放弃,不顾日渐衰弱的身体,一点点地修改,一点点地补充,与很多出版社洽谈出版事宜。最后中国大百科全书出版社郭银星老师从我这里得知有这部书稿,义无反顾地决定出版,丁玲秘书王增如女士的丈夫李向东先生作了最后的校改整理,《陈明回忆录》终于面世。能够亲口向世人讲述他与丁玲的故事,澄清那些被遮蔽的历史真实,无疑是陈明在生命最后阶段所梦寐以求的。

《我与丁玲五十年 陈明回忆录》

丁玲走了,陈明也走了,留下了他们一个世纪的故事。