巴金的第一次文代会时光

2019-07-17周立民

周立民

上海巴金故居

“我还好,像通常一样继续从事文学工作”

1949年召开的第一次文代会,对于共和国文艺体制的确立有着奠基和开创作用,对于很多作家来讲,那也是他们新时代、新生活的开始,巴金也不例外。不过,相对于1952年他奔赴朝鲜战场而言,恐怕文代会的影响还要小一点。1949年,巴金还有一定的旁观者的超然感,而1952年,他则必须是融入者、参与者了。

1949年的巴金,不像沈从文那样,经受那么大的精神震荡,他们的境遇完全不同,巴金几乎不存在“抉择”的问题,因为他早有选择:他与国民党政府向来保持距离,与共产党的新政权也不存在冲突,用不着跑到海外去,最坏的打算也不过是靠翻译文学名著生活。巴金的朋友毕修勺回忆1949年初关于去不去台湾征求巴金的意见时,巴金明确表示反对。“我们去找巴金,征询他的意见。在霞飞路巴金家找到了他,他与朱洗的意见一样,说共产党不会算旧账;即使算,我也无大罪恶,我做的都是抗战时的事,并说将来如有事,他和朱洗可以替我说话。”(毕修勺:《我信仰无政府主义的前前后后》,葛懋春等编:《无政府主义思想资料选》北京大学出版社1984年5月版,第1038 页)这番话,可以代表巴金对于共产党的态度。

他在给外国友人的信上说:“我还好,像通常一样继续从事文学工作,想是没有什么麻烦。我的小说曾经卖得很好,但最近市场流通在很坏地紧缩。可是,我能够依靠翻译世界名著来维持生活。”(巴金1949年12月31日致Agnes Inglis 信,原信为英文,《佚简新编》大象出版社2003年11月版,第21 页)从巴金给国外友人的私人信件中可以看出:巴金一直努力固守以往的生活方式,力争保持一个书生的本分。1949年5月底,他平静地迎来了新的政权,对于“新气象”还有很多赞赏的话语,他也谨慎地谈到了个人生活,强调没有什么改变,依旧做着翻译和文化工作,对于这一点他似乎很知足。他也谈过自己的打算。1949年6月3日在致啸尘、钟时的信中,他说:“我的生活和工作都不会改变。《六人》快要译完了。仍将续译克氏的《俄法狱中记》。”(巴金1949年6月3日致啸尘、钟时信,《佚简新编》第78 页)1949年10月29日致钟时信中又说:“我目前生活较前稍苦,但仍能活下去。解放军入城后,一切比较国民党时代都好得多。国民党政府的腐败真是天下第一,他们五月中旬败退前还杀了不少的良民。我现在继续译妃格念尔的自传。什么时候能印出,还说不定,因现在书的销路较差,我的书的销路也少了。”(巴金1949年10月29日致钟时信,《佚简新编》第79 页)

关于转折时期的巴金更为细微和具体的心态,我在《巴金画传》(江西人民出版社2015年5月版)第二部分“等待与希望”一章有具体的描述,在此不再重复。总之,巴金既拒绝了张道藩等人去台湾的船票,也拒绝了去解放区的邀请,他一如既往地在原有生活轨道上,直到新政权的到来。巴金小心翼翼地与新的时代磨合,特别是40年代初在桂林不了了之的“巴金研究”、抗战胜利后在上海的“新伤感主义”等左翼阵营对他的批评,不能不让他心有余悸,他以谦卑的姿态参加各种活动,但是有一点是可以肯定的,新时代并没有拒绝他,反而是团结他、接纳他。1949年6月5日下午,上海市人民政府在青年会邀请文化界人士举行座谈会。有科学、文化、教育、新闻等各界代表162 人,巴金被邀请与会,并与冯雪峰、章靳以代表文学界发言。那次会议由夏衍主持,陈毅市长、潘汉年副市长、沙千里副秘书长出席,是一次极其隆重的大会。(《沪人民政府邀文化界座谈》,1949年6月11日《人民日报》)巴金在会上的地位,能够看出新政权对他的礼遇和重视。

不久,他又作为第一次文代会的代表奔赴北京,这在当时,也是一个光荣的使命。

“我参加像这样一个大规模的集会,这还是第一次”

第一次文代会的经历,巴金自己的记录并不多,也并没有像阿英等人那样的“文代会日记”留下来。好在,通过同时代人的记录和历史文献,在众多代表中,我们还能寻找到巴金的身影。那么,用最小的细节呈现历史时刻的一个人的微观时光吧。

1949年6月10日,巴金所在的南方代表第二团召开会议,商量参会的细节,1949年6月23日香港《文汇报·文艺周刊》报道:

本月十日下午七时,夏衍、于伶、周而复三人代表全国文艺工作者代表大会筹备委会,假新生活俱乐部,邀请上海当然代表(文协理监事)及邀请代表,到冯雪峰、巴金、陈望道、许杰、梅兰芳、刘开渠、陈白尘、靳以、周小燕、周信芳、熊佛西、郑君里、唐弢、吴茵、应云卫、袁水拍、罗荪、赵丹、佐临、赵家璧、沈知白、联抗、庞熏琴、虞哲光、莫蔚斌、野夫等六十多人。……

根据大会拟定的代表产生办法,第一条即为:“当然代表:五大解放区(华北、东北、华东、西北、中原)文协的理事及候补理事,中华全国文艺协会总会及各地分会之正式候补理监事为当然代表。”(《大会筹备经过》,《中华全国文学艺术工作者第一次代表大会纪念文集》[以下简称《纪念文集》]大会宣传处编,新华书店1950年3月发行,第127 页)巴金自文协成立起就是理事,属“当然代表”。关于南方代表二团代表的组成和产生,冯雪峰在1968年10月25日《关于第一次全国文代会时上海的代表团等》有过一个说明:

第一次全国文代会开会是在49年7月初。上海的代表团(当时称南方代表团第二团)人数相当多,确实数目我已记不清楚,可能是七八十人或百人以上;从上海动身是在49年6月25日左右。

我带队是在代表团动身的前一天,由上海军管会指定的(副团长是陈白尘);代表产生的事情我没有参与,因此怎样产生的具体经过我不了解。但夏衍是当时上海军管会中文教方面的主要负责人;当时参加第一次文代会的上海代表人选,大概是由夏衍提出和北京筹备会(周扬负责的)联系后决定的。

当时参加的代表相当广泛,凡有过著作、多少有点进步倾向和多少带有代表性的文艺工作者,大多数都在代表之内了(如在文学方面,我记得张慧剑、姚蓬子都是代表;陈子展好像也是代表,——我已记得不确实。电影、戏剧方面的代表还更广泛,占的人数也更多)。

按照后来的统计数字,南方代表二团共有181 人,是各代表团中最大的一个。其中文学界代表83 人,音乐界18人,戏曲界58 人,美术界22 人。(《各代表团人数一览表》,《纪念文集》第556 页)出席预备会的60 多人,仅占全团人数的三分之一。这个团,团长由冯雪峰担任,副团长是陈白尘、孔罗荪。巴金、孔罗荪、沈知白、吴组湘(缃)、倪贻德、陈白尘、陈望道、黄佐临、冯雪峰、靳以、熊佛西11 人为团委,可以视作团队的核心了。

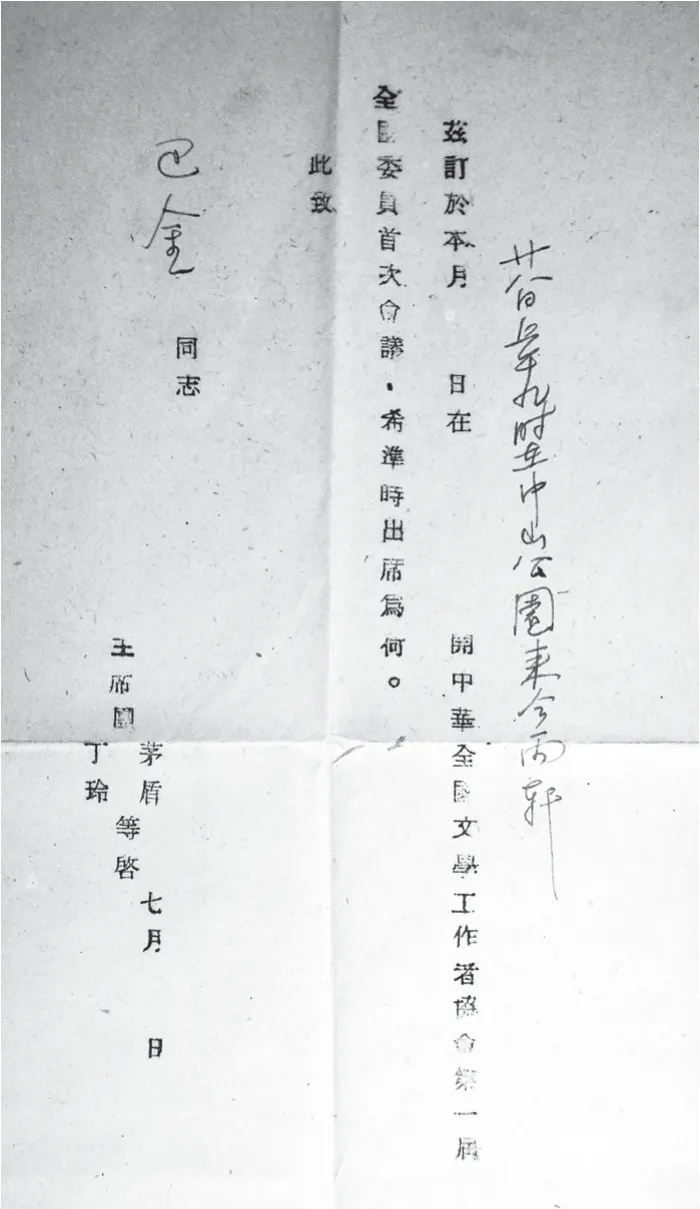

文协第一届全委会会议通知

就在南方二团开会的6月10日当天,巴金给朋友田一文的信中,透露要进京出席文代会的消息:“信收到。你走后我一直忙,《安娜》也有几十页待OK。房子问题弄得我头痛。我实在无法写信给你。现在我仍忙,书店仍在排书。我翻译的一本书《六人》今晚上可以完稿。过两天要到北平走一趟。许多话等回来再谈。我们都好。”(巴金1949年6月10日致田一文,《巴金全集》第22 卷,人民文学出版社1993年8月版,第273页)从此信中还可以看出,巴金为文化生活出版社编书、校书,自己在译书,过的仍然是书生的生活。

代表团坐火车去北平,车到南京时,南京市市长刘伯承接见并设宴招待。刘伯承说:“由于过去诸位与军事结合而斗争,因此才有胜利会师的今天。毛主席说过,一个社会的前进,有两个轮子,一个就是生产建设,一个就是思想建设。今后文艺界朋友,要推动思想建设的工作。”“国民党二十二年的时间的统治,虽然用不了二十二年的时间被肃清,可是要建立新民主主义的思想和文化还有待我们大家的努力。”(我闻:《刘伯承告文艺代表 反动派不打也要垮》,1949年6月29日上海《新民报》晚刊)像这样,领导接见,处处受到欢迎,并被寄予厚望,在今后的岁月里成为作家和艺术家渐渐要习以为常的事情了,这也反映了他们在新中国非同寻常的社会地位。

到达北平,他们受到更为热烈的欢迎,《人民日报》是这样报道的:“出席全国文化大会的南方第二代表团,昨(二十六)日下午七时半由沪抵平。该团由正团长冯雪峰、副团长陈白尘、秘书长姚时晓率领,到代表巴金、陈望道、靳以、唐弢、陈子展、路翎、许杰、吴组缃、罗荪、陈中凡、方令孺、袁水拍、刘开渠、陈烟桥、庞薰琴、倪贻德、舒模、孙慎、江定仙、沈知白、梅兰芳、熊佛西、应云卫、赵丹、沈浮、周信芳、吴蔚云、冯亦代、李健吾、吕君樵等七十七人。文代大会筹备会及在平文艺界人士周扬、茅盾、丁玲、欧阳予倩、艾青、田汉、冯乃超、洪深、柯仲平、周文、程砚秋、胡风、马思聪、钟敬文等均前往车站欢迎。全部代表昨晚即下榻留香饭店。”(柏生:《出席全国文代大会 南方第二代表团抵平 周扬同志等赴站欢迎》,1949年6月27日《人民日报》)这则报道记下了他们抵达北平的时间:1949年6月26日下午七时半;居住地:留香饭店。还有一个细节,这趟车到达的有77 人,不是代表团名单上的全部人员。

南方第二代表团的抵达,令北平火车站一时沸腾起来,据说是因为代表里有梅兰芳。徐迟回忆:“当上海代表团乘火车前来北京时,就已显得盛况空前,整个北京市都沸腾起来了。前门火车站外人山人海,都来迎接,主要是迎接梅兰芳。梅先生离开北京多少年了,仍然是北京人心中的‘王子’。上海代表中还有麒麟童、袁雪芬等,多的是名重一时的人物。文学家则有巴金、靳以、李健吾、吴组缃。此外还有画家,音乐家,真叫做‘群贤毕至,少长咸集’,难怪要轰动北京市。”(徐迟:《江南小镇》,作家出版社1993年3月版,第712 页)阿英在《第一次文代会日记》中也记下了那天接车的细节:

一时半,与周扬同志等至车站,接上海代表团,尚滞天津,未开车。

晚饭后,复至车站,七时三刻顷车到,中原代表团亦来。在站间闲谈许久,即与少其同志漫步归。

根据《人民日报》的报道,代表团抵达北平的时间应为26日,阿英日记中为什么记成27日,不清楚。不过,胡风的日记,是记的26日,很简单的一句话:“到车站接上海代表团,一路到留香饭店。”(胡风1949年6月26日日记,《胡风全集》第10 卷,湖北人民出版社1999年1月版,第82 页)随后,胡风还与路翎、亦门(阿垅)、冯雪峰“谈了一会”。

正式开会前的两三天,是朋友们相互拜访和欢聚的日子。6月27日上午,巴金和靳以去拜访先期到达北平的胡风。胡风1949年6月27日日记记载:“巴金、靳以来。”(《胡风全集》第10 卷,第82 页)6月28日上午,常任侠到住处来看巴金等人:“晨赴留香饭店访方令孺、陈子展、梅林、倪贻德、应云卫、巴金、萧亦五等。”(常任侠1949年6月28日日记,《春城纪事》,大象出版社2006年5月版,第49 页)这一天的中午,还有一次会面令巴金兴奋和激动,就是跟他的“责任编辑”叶圣陶的重逢。叶圣陶在日记中记载:“唐弢偕柯灵来访,唐与文代会上海代表七十余人同来。既而巴金、辛笛、健吾、家璧四人来,即与云彬、彬然邀之往灶温小叙。诸友对于上海解放,颇多好感。”(叶圣陶1949年6月28日日记,《叶圣陶日记》,商务印书馆2018年6月版,第1121 页)这里同时记下的是这批作家们对于上海解放的态度。宋云彬的日记特别提到了巴金的“兴致”:“唐弢、柯灵来。十一时,巴金、李健吾、赵家璧、王辛笛先后来,同赴灶温聚餐。巴金兴致甚佳,态度亦好,前传彼已避台湾,皆好事者故造蜚语也。”(宋云彬1949年6月28日日记,《宋云彬日记》,中华书局2016年10月版,第188 页)多年后,巴金曾回忆这次难忘的相聚:“一九四九年初北平解放,叶圣老他们从香港到了北方,当时那边有人传说我去了台湾,他很着急,写信向黄裳打听,黄裳让我看了他的来信。几个月后我去北平出席第一次全国文代会,我紧紧握着他的手,我们谈得很高兴。”(巴金:《我的责任编辑》,《巴金全集》第16 卷,人民文学出版社1991年版,第677 页)

第一次文代会纪念章

接下来是繁重的开会。白天开会,晚上常常是看各种戏剧、音乐和舞蹈演出。6月30日,第一次文代会预备会在中南海怀仁堂召开。7月2日,大会正式召开。7月3日,郭沫若作总报告。7月4日,茅盾作国统区文艺运动情况的报告。7月5日,周扬作解放区文艺运动的报告。7月6日,周恩来作政治报告,期间,毛泽东莅临会场讲话。之后的几天,是专题发言、自由发言、讨论提案等。7月17日,投票选举中国文联全国委员会。7月19日,公布选举结果,举行大会闭幕式。7月23日,中华全国文学工作者协会在中法大学大礼堂举行成立大会;当天下午,文联全委会召开第一次会议,选出全国文联的领导机构……在各种会议和机构中,第一次全国文代会大会主席团成员99 人中,有巴金;中华全国文学艺术界联合会全国委员会委员87 人中,有巴金;中华全国文学工作者协会全国委员会委员69 人中,有巴金,同时21 名常委委员会委员中有巴金。——相对于后来他荣任副主席、主席等职务,第一次文代会中,巴金在整个作家中的位置并不显赫。

大会的主要活动,巴金都参与其中,有两个场面令很多人记忆深刻:

1949年7月1日,文代会的全体代表参加北平市“七一”纪念大会,“下午文艺代表大会(代表)赴天坛参加七一共(产)党二十八周年庆祝大会,会场在先农坛运动场,适遇大雨,浑身淋漓皆湿。毛泽东同志及郭沫若、沈钧儒等十时始来。梅兰芳坐雨中,初犹硬撑,旋走。夜有烟火、秧歌剧等,十二时半始归”(常任侠1949年7月1日日记,《春城纪事》第50 页)。同一个大会,胡风是这样记载的:“四时吃饭后,到中南海齐集,到体育场,参加三万人的庆祝中共二十八周年的大会。暴风雨来了,全场不动,暴风雨过后庆祝会开始。中途毛泽东主席来到,全场欢动。近十二时散会。”(胡风1949年7月1日日记,《胡风全集》第10 卷,第84 页)后来,徐迟以诗人的笔调记下这个“全场欢动”:“到时候,来了车子,大家乘车去到先农坛体育场。我们上了看台,只见场上红旗招展,人山人海的,解放军的许多部队,列成方阵,席地而坐,坐在一起,坐满一个足球场的场地。看台上是干部居多,起码也有三五万人吧。这么大的庆祝大会我还是第一次参加。但闻歌声,有如浪涛一样的,此起彼伏,美妙的歌曲多得怎么唱也唱不尽。”大雨也不曾浇灭人们的热情,他第一次经历人们喊“毛主席万岁”:

四点,忽然下起一场雨来了。我一看大家都在淋雨,当然是不好意思退场的。结果大家都淋得湿淋淋的。可是人群显得更加高兴,歌声唱得格外的嘹亮了,这就叫做“天洗兵”。大家在雨下直唱歌,跳舞,一直坚待(持)到雨止了为止。当夕阳又照耀了全场时,七月的灼热的阳光,只一会儿,就把大家的湿润了的衣服晒得干干净净了。

俄尔,夜幕拉上。星光闪烁。强大的灯光照亮了全场。《东方红》的乐声奏出来了。欢呼之声大起。这是说毛主席到来了,中共中央的领导人入场了。庆祝大会就这样开始了。

这次我听到了“毛主席万岁!万岁!万万岁!”的呼声。多么令人激动的欢呼呵!

但我还不曾跟着喊,从来也没有喊过“万岁”,觉得怪别扭的,还喊不出口。

这晚上很美,太美了,令人心醉,恍然如同一梦,是一场美梦,没有再美的梦了,因为所有的理想现在都已实现。(徐迟:《江南小镇》第711-712 页)

7月6日晚上,毛泽东突然出现在文代会的会场上,现场掌声雷动。常任侠平静地叙述:“下午二时赴怀仁堂开会,周恩来演讲六小时。七时毛主席亦莅会,会场鼓掌时间极长。”(常任侠1949年7月6日日记,《春城纪事》第51 页)胡风则记载:“毛主席来,全场欢呼,他讲了几句话。”(胡风1949年7月6日日记,《胡风全集》第10 卷,第85 页)宋云彬的回忆更为具体些:“五时半,周正作报告,毛泽东忽出现主席台上,全场欢呼鼓掌再三,约十分钟始息。”(宋云彬1949年7月6日日记,《宋云彬日记》第191 页)当晚的会议主席阿英则透露了更多的内部消息:“七时许,毛主席来——先有一电话,谓昨夜未睡,不来——全场欢动。前后掌声,达半小时之久。”(阿英1949年7月6日日记,见《第一次文代会日记》,《阿英文集》第546 页)

巴金也在这个人群中,他是怎样的心情和感受呢?他原本几乎不出席这样的社会活动,这样的大会,这样的场面,这样的气氛,一定令他印象深刻。在他所写的参会感想中,他在《我是来学习的》中写道:“而且我参加像这样一个大规模的集会,这还是第一次。”他还略带抒情地表示:“我感到友爱的温暖。我每次走进会场,总有一种回到老家的感觉。在七百多个面孔中至少有一半我不曾见过,可是它们对我并不是陌生的。我看到的全是诚恳的、亲切的脸。我仿佛就生活在自己的弟兄们中间: 谈话,讨论,听报告,交换经验,我不感到一点拘束。自由,坦白,没有丝毫的隔阂,好像七百多个人都有着同样的一颗心似的。”

“我是来学习的”

巴金(左一)在第一次文代会上

大会的纪念文集中有一张巴金在会场的照片,坐在代表中间,他安静地听着什么,又像是若有所思。这张照片,颇能表现巴金开会时的状态,在这样的场合里,他从来都不是活跃分子,相反,表现得有几分羞怯。1949年7月20日《人民日报》在《全国文代大会代表对大会感想》标题下刊出冯雪峰、白杨、梅兰芳、周信芳、巴金等人的感想。巴金说:“参加这个大会,我不是来发言的,我是来学习的。而且我参加像这样一个大规模的集会,这还是第一次。在这个大会中我的确得到了不少的东西。”(后巴金将此文拟题《我是来学习的》收入文集,现收《巴金全集》第14 卷,第3页)这是17日他写下的感想。7月23日,中华全国文学工作者协会成立那天,会上有人点名要他发言,不善于在大庭广众下讲话的个性再次彰显,他竟然逃会了。“去年七月二十三日全国文学工作者协会在北京成立的时候,朋友们要我在大会上讲几句话,他们叫出了我的名字,但是我逃走了。我不会讲话,站在台上我讲不出一个字。我有过这样的经验。因此我不愿拿我的缺点折磨别人。那天离开会场以后,我走在街上,忽然起了抑制不住的感情的波动,我想写点东西,我想写一封信,我心里有许多话,需要找一个机会痛快地倾吐出来。”(巴金:《一封未寄的信》,《巴金全集》第14 卷,第9 页)半年后,他才以公开信的形式作了“发言”。

这两篇感想,是他留下的关于这次会的正式文字,虽然都是带有表态性质的,但是能够看出巴金态度的谦恭和情感的真实。在《我是来学习的》中,他谈了三点感想,一是“我看见人怎样把艺术跟生活揉在一块儿,把文字和血汗调在一块儿,创造出一些美丽、健康而且有力量的作品……”;二是“现在我却发见确实有不少的人,他们不仅用笔,并且用行动,用血,用生命完成他们的作品”;三是在这样的会场中,“我感到友爱的温暖”(巴金:《我是来学习的》,《巴金全集》第14 卷,第3 页)。在《一封未寄的信》中,他一再表达的是“羞愧”:“我们同是文艺工作者,可是我写的书仅仅在一些大城市中间销售,你们却把文艺带到了山沟和农村,让无数从前一直被冷落、受虐待的人都受到它的光辉,得到它的温暖。”他一再表明:“因为有你们这样的文艺工作者活在新中国的土地上,我才觉得做一个文艺工作者是一桩值得骄傲的事情。”(巴金:《一封未寄的信》,《巴金全集》第14 卷,第11、14 页)

多年后,巴金曾对友人说过这样的话:

朋友中间,也有议论,建议我去台湾的。我也没有去。

一九四九年后,既然这是为人民拥护的政权,我就向人民投降,接受改造。我希望能改造自己成为人民所需要的。但是不熟悉工农兵生活就写不好小说。

参加政协,是第一次参政。我先是推辞。我推荐陈望道。后来陈望道是特邀代表。我也不知自己怎么被选上了。我给陈蕴珍信中说,“天天开会”,是因为心里着急,惦记着写作。(1993年10月15日与陈丹晨谈话,见陈丹晨:《灵隐长谈》,收《明我长相忆》,生活书店出版有限公司2017年1月版,第190 页)

“向人民投降”,向群众学习,这是巴金的真实心态。不仅仅是巴金,这也是一代知识分子的共同心态。很多皮相的研究者,仅仅抓住巴金“我是来学习的”这样的题目,便大加发挥,好像巴金比别人更“积极”,其实,在那样的时代巨浪中,大家的心情常常是一致的,仅仅看一看与这篇感想同时刊出的其他几位作家、艺术家的感想,我们就清楚,他们的共同性:

白杨:

在这样的一心一德的群众场面里,我只觉得个人是太渺小了,除了把自己的菲薄力量全部贡献出来,不可能再有别的想法了。

梅兰芳:

我今后要根据我这次学习所得,很虚心地,跟着毛主席的思想脚踏实地向前迈进,以达到为人民服务的目的。

周信芳:

这次来参加空前未有的文代大会,是预备习学为人民服务。……虽然这一个月内看的、听的、学了许多,总觉还是不够。我们自然应该努力多多的学习,使旧剧和时代合流。

骆宾基:

这个大会现在是在毛泽东的光辉旗帜的照耀之下,竖起来一个霞光万道的指示牌,那就是——到工农兵的队伍里去。

古元:

过去,作家们和艺术家们的作品真正到了群众中去的还不多,群众文艺运动开展得还很少。

我带着兴奋的心情回去,努力学习,勤劳工作。

(以上均引自《全国文代大会代表对大会感想》,1949年7月20日《人民日报》)

对于巴金的感想,也有研究者提醒:“我是来学习的”是巴金过去使用过的一句话,别有深意(见坂井洋史:《读巴金——“违背夙愿的批判者”的六十年》,《巴金论集》,复旦大学出版社2013年7月版第32 页)。这句话是1920年无政府主义者柏克曼踏上俄国大地时,面对欢迎他的群众所讲的一句话,不乏有对故国幻想的幻灭的意味。1925年,巴金在翻译柏克曼《俄罗斯的悲剧》一文所附的译者按语中,提到柏克曼的这句话:

于此,我还有一点意见要说的,就是本篇所述,是著者在俄国觉察的结果。著作并没有“主义者的偏见”,他的态度是很公平的。他以前对于俄国那样热诚的赞颂,真无适当的言语可以形容出来。他到了俄境,便说:“亲爱的同志们,我们不是来教训的,是来学习的,是来帮助的。”他与共产党领袖很接近,又和那些最活动的男女往来,加入他们的工作且到各处去与农民和工人的真生活接触;但他所得到的唯一的结果,便是:“俄国革命已被布党弄死了!”这位对于俄国抱了无限热诚的朋友,到此不能不令他失望!不能不是他从良心上来揭发布尔雪维克之内幕!(芾甘[巴金]:《〈俄罗斯的悲剧〉译者按语》,《苏俄革命惨史》,自由书店1928年版,第59 页)

多年后,重新使用类似的话,未必表达同样的意思,也并不能表明巴金要反对什么。首先,它最多证明了一个人思想的连续性,包括巴金使用“到民间去”这样的话语,都能够看到他的知识和思想信仰的背景。其次,也能够看出巴金的某种自矜和矛盾的心理,就像他多年没有公职、不曾领取国家工资一样,在意愿上,他还是想保持个人生活的独立性,尽管,现实中这很难做到。同时,这样的会议气氛,对他不可能没有触动,要改变就要有放弃,内心就不可能没有矛盾,而在矛盾中,他又想保持一点旁观者的超然性——后来被安排到朝鲜战场去采访,就是要打破他的这种“超然性”,让他从以往的个人书斋生活中走出来。在《一封未寄的信》中,巴金处处用“我们”与“你们”来称谓,固然是因为“我们”不经过“改造”,不配成为“你们”,但是,客观上也显现出“我们”与“你们”之间的距离和分别。这从大会的发言和会场的气氛中都能够感觉到,来自解放区的作家和艺术家,自然而然地认为自己代表着新的文艺方向,而国统区的文艺工作者难免有低人一头之感。徐迟曾回忆:“解放区的作家都侃侃而谈,讲他们在抗日战争、解放战争中的经历,讲工农兵的文艺,讲他们深入生活的体会等等。国统区的代表都表示,愿意向解放区的作家学习,学习他们的深入到火热的、沸腾的,人民革命斗争生活中去的好作风。在当时这一切都是非常新鲜,非常鼓舞人心的。”(徐迟:《江南小镇》第714 页)

要说杂音,也不是没有,比如,巴金的老朋友、杰出的小说家沈从文就不曾出现在第一次文代会的会场上,他连代表也不是。那一年,在精神压力下,沈从文还自杀过。文代会期间,巴金与靳以、李健吾、辛笛等一批朋友曾去家中看望他,“首届文代会期间我们几个人去从文家不止一次,表面上看不出他有情绪,他脸上仍然露出微笑。他向我们打听文艺界朋友的近况,他关心每一个熟人。然而文艺界似乎忘记了他,不给他出席文代会,以后还把他分配到历史博物馆,让他做讲解员……”(巴金:《怀念从文》,《再思录》,作家出版社2011年4月版,第32 页)另外两位朋友:萧军,不仅被排除在外,还成了被批判的对象;胡风,处境也不妙,如同一头困兽。巴金自己也时时感觉有一柄达摩克利斯之剑悬在头上。1948年10月,吉林创办的一份刊物上,就有对巴金的批判文章,“罪名”有六项之多。在文代会结束后,丁玲也在几次演讲中提到巴金对青年学生的消极影响,这些文章也都公开发表了。就在文代会召开的同时,天津的一份青年报纸还曾刊文批评巴金,多年后巴金还记得:“四九年第一次文代会时,有一张报纸(青年方面)批判我,我没有见到。后来是何其芳写文章阻止的。”(1993年10月21日与陈丹晨谈话,见陈丹晨:《灵隐长谈》,收《明我长相忆》第186 页)这话可与采访大会的记者徐盈的当时笔记相参证,徐盈在7月10日的笔记中曾记:“为了天津《青年报》有人写文骂巴金,大会今天特别声明一切要审查。”(徐盈:《采访第一届全国文代会手记(二)》,《档案与史学》2000年第2 期)看来,这是一次自发的行动,而当时大的形势是强调团结,并不主张这么做。可是,群众的敏感、觉悟乃至不可反驳的神圣性,在那个时代中总是有着先觉的暗示性的……

“又要同路回上海去”

在北平前前后后住了一个多月,够长的了,不过,总要到分别的时刻。

那一年夏天,雨水似乎特别多,大雨淹没了铁路,又让他们在北平多留了两天,叶圣陶在7月31日的日记中写道:“至留香饭店,晤上海来参加文代会之诸友。彼辈本以今日返沪,因大水没铁路,遂留滞数日。与巴金、梅林谈较久。旧日文协取消,梅林需有服务之所,一时亦无由决定。”(叶圣陶1949年7月31日日记,《叶圣陶日记》第1127 页)他们真正离开北平是8月2日上午:“八时半往车站送行,与雪峰、巴金、子展、家璧等话别。”(阿英1949年8月2日日记,见《第一次文代会日记》,《阿英文集》第553 页)胡风也随他们的火车返沪:“晨八时到东车站,十时十分开车,附在南方第二团内回上海。”(胡风1949年8月2日日记,《胡风全集》第10 卷,第93 页)

巴金的文代会时光,到这里即将结束,但是文代会的记忆却不会终结,有几份文献和实物还将永远留下去:

1949年7月,文代会期间,巴金(左二)、章靳以(右二)、王辛笛(右一),看望沈从文夫妇(左一、中)

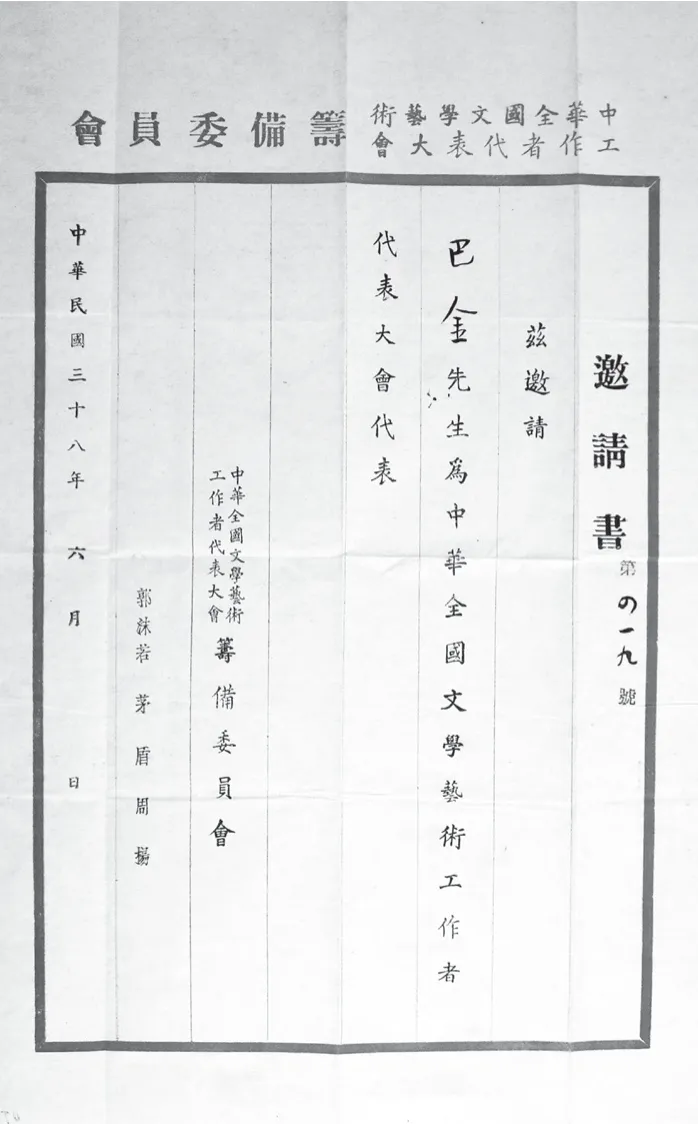

1.文代会邀请书

信封上写:留香饭店巴金同志。落款印的是:中华全国文学艺术工作者代表大会,另行小字是:北平邮政信箱四号。

邀请书打印在有“中华全国文学艺术工作者代表大会筹备委员会”抬头的信纸上,内容如下:

邀请书 第四一九号

兹邀请

巴金先生为中华全国文学艺术工作者代表大会代表

第一次文代会邀请书

中华全国文学艺术工作者代表大会筹备委员会

郭沫若 茅盾 周扬

中华民国三十八年六月 日

2.文协第一届全委会会议通知

使用的是“中华全国文学艺术工作者代表大会筹备委员会”信封,上书:巴金同志。

内文是打印的信函,时间地点和邀请人姓名为手写,内容如下:

兹订于本月廿八日上午九时在中山公园来今雨轩开中华全国文学工作者协会第一届全国委员会首次会议,希准时出席为何。

主席团 茅盾 丁玲等启

七月 日

3.赠送全国文协图书清单

三页,手写。以翻译作品和文学丛刊中的现代作家作品为主,共计130 册。

4.一枚纪念徽章

中间图案是毛泽东和鲁迅头像,上面是红旗,中有“1949”字样,下方是白底金字环绕,写的是“中华全国文学艺术工作者代表大会”。

5.几段题词

大会给代表发了一本代表纪念册,很多人以此相互题词,近年部分题词发表出来,巴金的几段不妨摘录如下:

希望你开完了文学工作者协会才离开北平。

唐弢兄

巴金 七月十一日

到民间去,为人民服务。

静闻兄(钟敬文——引者)巴金

七月十六

我们同路从上海来,又要同路回上海去。我永远忘不了你为大家服务的热心。

亦代兄(冯亦代——引者)

巴金 七月廿一

为人民服务

李蕤兄

巴金 七月廿三

进步 进步 不断地进步

辛笛兄

巴金 七月廿四 北平

他们的火车,8月3日,“九时过到浦口”。8月4日,还遭遇过敌机轰炸,“五时左右从下关开车,到新丰站停住。飞机来袭两次,在一小村买鸡蛋、粥,在那里农家坐了三四小时。下午五时开车(车头被打穿了几个洞,补好后开出)”(胡风1949年8月3日、4日日记,《胡风全集》第10 卷,第93 页)。当天晚上十二时,到达上海北站。

巴金给王辛笛题词

这时候,新的生活才真正开始。

在这一期间,牵挂和烦扰巴金的,还有他为文化生活出版社的事情与朋友吴朗西的矛盾,多年的心血、事业和理想,到了破碎的时候。巴金给朋友的信写道:“我月初从北平回来,过两天还要到北平去。我想我是了解你的,但目前我无法帮忙了。我去北平前几天朗西夫妇约了几个朋友来跟我吵,要我交出文生社,我答应回沪后办交代。现在是康嗣群做总经理,朱洗做董事长。我无权请你回来了。不过你可以写信给康嗣群商量,说愿意帮忙他做事。他或许有办法。要是不成功,那么过一两年文生社业务发展时,我当向小康介绍,劝他把你请回来。我对书店的兴趣差得多了……”(巴金1949年8月29日致田一文,《巴金全集》第22 卷,第274 页)在这样一个时代的转折点,新与旧,生与死,都是大势,个人的一切也都只能顺其自然。