安娜·奈瑞贝科与2006年萨尔茨堡版《费加罗的婚礼》

2019-07-12钱赫

钱赫

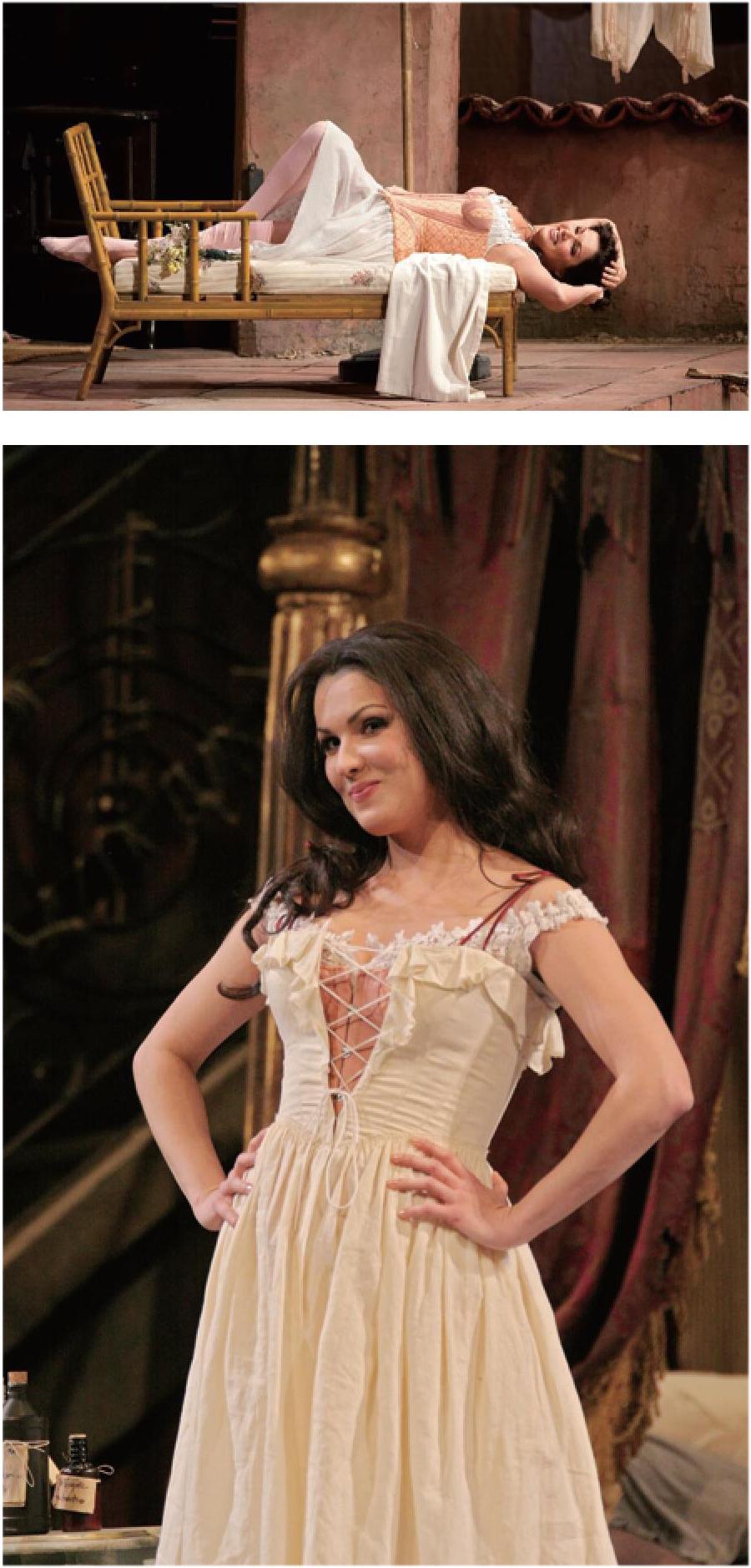

由莫扎特毕生创作的22部歌剧组成的“M22”全集极具纪念意义,作为2006年萨尔茨堡音乐节纪念莫扎特250周年诞辰系列演出,足以载入演出史册:而其中的《费加罗的婚礼》尤其令人瞩目和称道,从歌唱家到指挥和导演群星荟萃,是真正意义上的“梦幻阵容”。安娜·奈瑞贝科在该版制作中出演的苏珊娜一角,正是她22岁出道时饰演的第一个角色。到萨尔茨堡再次出演,十多年过去了,她逐渐形成了自己的舞台风格,歌唱技巧更为成熟,且当时的安娜正值35岁的黄金年华,无论从外形还是音色来考量,出演苏珊娜都是非常合适的。

实际上,萨尔茨堡音乐节的剧目常常别出心裁地采用现代版来呈现。这里指的“现代”不仅是表面可以看见的舞台效果和现代服装,更是指内在的诠释方式和现代观念。这个男仆和女仆智斗贵族主人的喜剧,在全新的呈现方式下,有了影视作品的特质,表现出丰富复杂的人性和现代人对情欲、婚姻和家庭关系的新思考。也因此,歌剧演员所要做的不再是仅仅以唱高音或是高难度的花腔获得满堂喝彩,时代的发展也对他们的歌唱和表演提出了新的要求。

在传统的歌剧表演环境中,只有前几排的观众能看清演员脸上的表情,因此在演出时,配合情节的表演主要体现在姿态、动作和走位上,表情没有必要控制得太精细:但是现在各大歌剧院很多都会录制演出实况,演员的一举一动,甚至是一个眼神、一个表情都会被放大得清清楚楚。这个时候,控制自己歌唱时的微表情,或者更进一步,通过眼神、表情来赋予剧情更多的内容,都变为可能,甚至成为歌剧表演的重要组成部分。

英国的《每日电讯报》在2006年对安娜进行采访时描述道,她在台下是位有着少女气质又十分有趣的姑娘。纯真与性感并存——这正是古灵精怪的女仆苏珊娜的特质。安娜·奈瑞贝科在演唱时的面部表情非常自然。全剧至少有两处,她的表情为本来烂熟于心的剧情增添了多样性与新鲜感,成为导演对此版《费加罗》进行现代性阐释的重要组成部分。

第一处是第三幕开头,苏珊娜受伯爵夫人之托,以借嗅盐为名,假意答应伯爵的幽会请求。在二重唱“狠心的女孩!为何让我苦苦等待”(Crudel perche finora)中,一般舞台上只有伯爵和苏珊娜两个人,但这一版本中,伯爵夫人站在高高的台阶顶端,默默俯视着伯爵和苏珊娜。也就是说,尽管伯爵意识不到夫人的在场,苏珊娜是能意识到的,这使她的处境更为微妙和尴尬,因而增大了演唱者的表演难度。另一方面,按照传统的演绎方式,苏珊娜在面对伯爵时,内心并无过多波动,主要是假意逢迎和胸有成竹的戏弄(如同样是2006年上演的皇家歌剧院版):在这一版本中,苏珊娜时常与伯爵夫人遥遥进行眼神交流,在答应伯爵的请求时她看着的却是伯爵夫人,安抚夫人的情绪,但当她转身面对伯爵时,表情又显出了犹豫和矛盾,伯爵这个富有的男人对她展开甜言蜜语的攻势,对她并非毫无吸引力。一曲结束后,两人忘情拥吻,有那么一瞬间,苏珊娜自己都忘了自己是假意还是真心。

同样是第三幕,费加罗与父母相认后,一家人欢乐地唱起了唱“在拥抱中相认”(Riconosci inquesto amplesso),唯有苏珊娜面部表情言不由衷,在唱完“谁能像我这般快乐”这一句后,噘起嘴唇翻起了白眼,其他人都欢天喜地,但之前的过节又怎么是相认后能马上消融的呢?这样的处理赋予了人物更真实、深刻的心理活动表现。

当然,这种细节化的呈现方式也有缺点:现场许多观众可能看不清这些细微的表情,只能注意到那些颠覆性的情欲戏,就会觉得这样的处理有些莫名其妙。我自己就读到过一篇剧评,对于这种导演手法颇有不满。但无论如何,精细化的表情和神态随着技术的发展,必将在歌剧表演中占有越来越大的比重。

导演一个非常大胆的编排就是把原本音乐中暗示性的、模棱两可的段落配上了舞台上明目张胆的亲热戏。例如在第二幕苏珊娜和伯爵夫人为凯鲁比诺换女装的咏叹调“过来,跪下”(Yenite,inginocchiatevi)中,苏珊娜和伯爵夫人竟然争先恐后地对凯鲁比诺“上下其手”,安娜·奈瑞贝科唱一句,吻凯鲁比诺一下,又唱一句,气息丝毫不乱,接下来又是躺着唱,又是趴着唱,整个咏叹调行云流水。

另一个令人印象深刻的场景是第四幕苏珊娜的咏叹调“快来吧,别迟疑”(Deh vieni,non tardar)。她边唱边与小天使共舞,向后弯下腰,甚至被举至双脚离地,却完全没有影响她唱出响亮连贯的高音。观众在欣赏表演的同时,完全不必为她提心吊胆,放心地沉浸在舞台营造的世界中。

安娜本人也喜爱出演那些极富戏剧张力的角色:“我演得最好的往往是那些个性强烈的角色。我必须找到角色内在的力量,并一直在寻找能全方位地展现我能力的角色。”安娜·奈瑞贝科的气息之稳定、音域之宽和音高之高,的确是女高音中的全能。她对声音和气息的控制在2010年大都会版本的《唐帕斯夸莱》中更臻于化境,她饰演的诺丽娜在第二幕末尾签订婚姻协议后,立刻装出一副疯癫野蛮的样子,其间跑来跑去,甚至在床上蹦蹦跳跳,这一切激烈的动作都对她的演唱质量毫无影响,令人叹为观止。随着歌剧演出中表演成分的不断增加和强化,能在各种高难度动作下保持高质量演唱,显然成了对歌剧演员的重要要求之一。

該版《费加罗的婚礼》最引人注目的一个改编是增添了一个新的角色——小天使。他并没有任何台词,但出现频率却非常之高,总是在角色们的独唱和重唱中上场,有时摸摸他们的头,有时向他们挥洒羽毛或纸屑,有时还蹬着独轮车。但是剧中的人物被设定为看不见这个天使,他们必须不受干扰地投入表演和歌唱。我本人倾向于认为天使是人物内心暖昧情感和混乱情欲的具象化,因为我们可以看到,在所有表现人物内心情感的唱段中(如第三幕伯爵发现自己被苏珊娜戏弄后唱的愤怒的咏叹调“Vedra,mentr'io sospiro”,或是第二幕结尾众人的合唱),小天使都会出现,戏弄、操控着每一个人;但是到了第四幕结尾,一切真相大白后,所有矛盾都获得了(至少是暂时的)解决,在进行曲般的众人合唱中,所有人重新坚定了自己的内心,挥开了小天使,拒绝再受他摆布,最后小天使只能灰溜溜地跳出了窗子。

另外该剧中还有一些容易导致演员“出戏”的设计。比如第二幕凯鲁比诺在被“捉奸”时跳出窗外,而苏珊娜去阻拦他的过程,是以慢动作的形式呈现的:第三幕六重唱时昏暗的灯光形成的剪影等等,这些舞台设计使得本剧有了电影般的质感,但同时也需要歌剧演员时而全情投入剧情,时而抽离出熟悉的情节,保持“间离感”,两者的过渡必须自然。

尽管安娜坚持走古典音乐演绎的道路并尽量避免“跨界”的名号,但她也与所谓的“正统主义”搭不上边,是个心态十分开放的艺术家:“歌剧界与其他领域一样,必将历经变革。有时候歌剧过于沉闷了,舞台设计和制作可以更有挑战性、更有激情、更现代化。”她对“入戏”和“出戏”的尺度有着精准的把握,例如在上面提到的慢动作设计的场景中,她一边在奔跑的慢速分解动作中保持身体的平衡和声音的稳定,同时为了配合这种风格化的设计,刻意将表情变化也放缓;但慢动作一结束,她便恢复了正常的体态和灵动的表情。在完成最基本的歌唱任务的同时,捕捉到这么多表演上的细节,实属不易。

歌剧自17世纪正式登上历史舞台,已历经了400余年的变迁,那些经典之作的光芒却永不消逝。但个人认为,当今的歌剧从业者在演绎这些人们耳熟能详的歌剧作品时,最重要的不是呈现出一个“正确”的、“不冒犯观众”的版本,而是融入了新想法、能给观众带来不同视角和思考的版本。尽管肯定不是每个观众都能喜爱或是赞同这种新的诠释,但它却能给歌剧界注入新的活力。

萨尔茨堡是莫扎特的故乡,但萨尔茨堡音乐节在庆祝莫扎特诞辰之际,呈现的这部作品却没有走中规中矩的“正统”路线:在音乐上,指挥尼古拉斯·哈农库特处理速度更慢,对音乐的表现更为细致,尤其是序曲明显体现出古乐器的风格,弦乐声部柔美,管乐声部清亮;在编排上,导演克劳斯·古思大胆地采用了各种新元素,加入了情欲戏,表现出更为矛盾复杂的人性。正如时常出现的小天使象征的那样,每个人都陷入情欲的漩涡,贞洁的伯爵夫人也对凯鲁比诺情不自禁,苏珊娜在伯爵和费加罗之间犹豫摇摆不定,更贴近注重人物内心层面的挣扎和自省的现代呈现方式。这种音乐上的“复古”和编导上的“新潮”对歌剧艺术家的表演有更为微妙和多方面的要求,而安娜·奈瑞贝科以过硬的演唱功底和充满灵气的表演方式堪称完美地完成了这一任务。