网络商业广告的罪恶感诉求论析

2019-07-12杨星元

白 琳,杨星元

安徽大学商学院,安徽 合肥 230601

引言

伴随着手机和电脑在人们生活中的全面普及,越来越多的人们选择通过网络进行购物,因此网络中的产品广告就显得尤为重要。Malik等认为,广告是大部分营销手段的主导工具,因为它可以给消费者的购买行为带来积极的影响[1]。同时广告在商业战略中也扮演着重要的角色,它可以通过吸引消费者购买其销售的产品来提高商业绩效。

然而,市场的竞争愈演愈烈,传统单一的广告并不能帮助企业取得竞争优势,广告类型和信息框架也日趋雷同。因此,为了取得更好的广告效果,一些企业在促销中采用了不同的广告诉求方式,包括恐惧诉求、罪恶感诉求、幽默诉求和性诉求等负面情绪表达方式[2]。但产生的预期效果不尽相同,负面情绪的运用犹如刀尖舞蹈,有时一味地强调和渲染反而过犹不及,最终效果背离初衷。而且,关于负面情绪诉求多是基于善因营销背景,慈善因素往往会稀释诸如罪恶感诉求带来的反效果。当前,学界对在纯商业背景下罪恶感诉求的运用情况的相关研究乏善可陈,这一定程度上阻碍了负面情绪诉求在商业领域的广泛应用和广告商对其的合理把控。因此,笔者拟通过分析网络商业广告中不同罪恶感元素的频率以及它们之间的关系,以帮助理解罪恶感的运用方式。

1 文献综述

1.1 罪恶感诉求的内涵

罪恶感是生活中比较常见的负面情绪,同时也被广告商广泛使用,并且国外在20世纪90年代就开始了对罪恶感诉求广告的研究。Huhmann和Brotherton最早运用内容分析法对2 769个真实的杂志广告中的罪恶感诉求进行分类分析[3]。Wen也采用内容分析法对在动物保护广告中出现的罪恶感诉求进行了内容分析[4]。但国内还缺乏关于这方面的研究,对于广告情绪诉求的研究还是多集中于正面情绪(如愉悦、温馨、幸福及同情),少量探讨负面情绪的文献也是聚焦于恐惧[5-6],或聚焦于罪恶感的某一情绪维度(如内疚),具有代表性的是费显政运用扎根理论对内疚诉求广告机理进行了探讨,以及营销互动环境中内疚对消费者行为的影响[7]。

随着罪恶感在商业活动中的广泛应用,许多学者开始讨论罪恶感诉求在市场营销中的作用。Gans和Grove发现,那些接触有罪恶感广告的受众要比其他人更容易产生罪恶感[8]。从积极的方面来看,罪恶感诉求可以成为帮助实现说服目标的有用工具,因为罪恶感的唤起可能会改变人们的行为[9]。Gans和Groves证实,使人们感到罪恶感的广告活动将会导致人们购买产品或服务[8]。

1.2 罪恶感诉求的类型

Huhmann和Botherton的研究表明,广告中使用的3种主要罪恶感是:反应性罪恶感、预期性罪恶感和存在性罪恶感[3]。首先,当人们违反自己的行为标准时,他们可能会产生反应性罪恶感[10]。Burnett和Lunsford认为它可以被归类为事后的罪恶感[11]。在现实生活中,当我们做了一些违背自己道德标准或社会纪律的事情后,比如没能归还别人丢失的钱包时,就会产生反应性罪恶感。

其次,与反应性罪恶感不同的是,当人们将要违背自己的标准时,就会产生预期性罪恶感,比如在减肥期间还是想要吃高热量食物的时候[10]。反应性罪恶感和预期性罪恶感的区别在于:前者是决定后的罪恶感,而后者是决定前的罪恶感。同样的,Richard,Pligt和Vries认为预期罪恶感关注的是尚未发生的行为[12]。

最后,当人们觉得自己比别人幸运时,他们可能会有一种同理心,这也会导致一种罪恶感。这就是存在性罪恶感的例子。正如Nelissen等所解释的,当人们从一些不正当的利益中获利时,就会产生存在性罪恶感的道德情感,并且在这种情况下,人们倾向于通过向有需要的人提供帮助来缩小自己和他人之间的贫困差距[13]。

1.3 罪恶感诉求的文本和视觉信息

文本信息总是有助于表达罪恶感。在交流过程中,文本信息是诱发罪恶感的重要方式。对于文本信息,Vangelisti,Daly和Rudnick列出了17种能够引发罪恶感的文本形式[14]。在这17种形式中,Chang确定了4种主要的能够引起罪恶感的陈述方式,这些陈述方式被广泛应用于平面广告中[15]。第1种是事实陈述,它描述了实际的环境和信息,从而使受众产生了罪恶感[15]。例如,“昨晚,中国有200万名儿童饿着肚子睡觉。”第2种文本信息是行为陈述,代表个体应该或不应该发生的个人行为[15]。同样,上述例子也可以被编辑成行动陈述,“昨晚,你让孩子再次饿着肚子睡觉”。第3种陈述是建议陈述,它为你提供未来的建议并指导你的行为[15]。在这个方式中,上述例子也可以表述为“你应该捐钱来帮助消除我们孩子的饥饿感”。第4种类型的陈述是问题陈述[15],上述例子可以表述为“你今年做了什么来帮助我们的孩子结束饥饿?”

同时,视觉信息在平面广告中也扮演重要的角色。Macpherson和Ransom认为,广告商总是用视觉来吸引观众的注意力,增加广告信息的影响力[16]。从文献中可以看出,视觉信息有3种类型[4]。第一种,视觉信息可以描述一个负罪者(Guilty People),他可能会引起读者同样的感受[4]。例如,一张图片可以描绘一个人在注意到小偷在偷一个乘客的钱包时保持沉默。第二种,视觉信息可以描绘出另一个指责读者的人(Blaming People)[4],就像其他人指责读者没有为乘客说话一样。第三种,照片也可以站在另一边,描述利益受损者(Victims)[4]。在这种情况下,这幅图描绘的是乘客将因读者的不作为而遭受痛苦。同时,Bukowski和Samson认为图像可以在读者和诱导罪恶感的信息之间建立联系[17],并且语言信息和视觉信息结合在一起增强了广告效果[18]。

2 研究方法

2.1 抽样标准

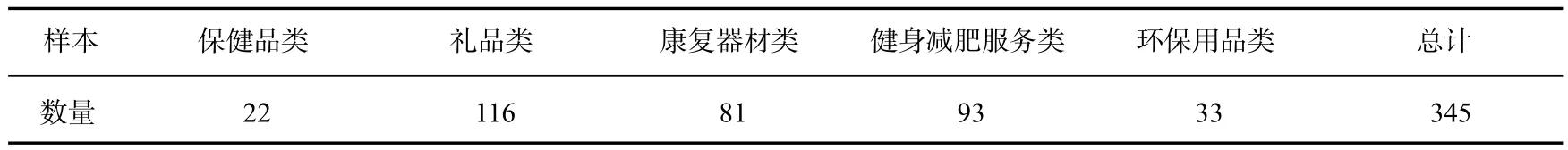

为了统计罪恶感诉求广告中各个元素构成情况,笔者采用了内容分析法,因为它是一种对传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法[19]。内容分析的样本是在京东与淘宝两个线上购物平台的产品介绍中进行截图收集,进而得到431条广告。通过对这些广告进行整理和分类,人工划分出5个类别,分别是保健品类、礼品类、康复器材类、健身减肥服务类和环保用品类,并对收集的广告进行进一步的筛选,得到最终用于研究的样本345份。具体分布如表1所示。

表1 样本分布表

笔者在选取这些广告样本时,采用以下标准来确定其涉及的罪恶感:广告的内容描述了违反个人或社会标准的行为;广告的内容使受众产生了一种后悔的感觉。同时,由于笔者研究的是罪恶感诉求广告,而不是一般的图片,所以广告还应符合以下标准:包含与产品有关的名称或标志;期望取得一定的成果或达到与产品销售相关的具体目标;广告使用的语言为中文;包括文本和视觉信息;广告图像不得重复。也就是说,所有不符合上述标准的广告样本都被排除在外。

2.2 编码过程

通过严格抽样,最终确定的样本有345份,之后有两位编码人员经过适当的培训,对这些样本进行编码。培训开始时解释了什么是内容分析法,定义了罪恶感,讲解了具体的编码过程。在两个编码人员完全理解编码方案后,对其进行了一项预测试,用来检验编码方案的可行性。

为了确保编码的客观性,编码人员分别独立对所有广告进行编码,然后两名编码人员从广告的类型、构成和内容信息3个方面对这五类罪恶感诉求广告进行编码。在这一过程中,详细的编码规则如下所示。

(1)在罪恶感诉求广告中,最常使用的罪恶感类型有哪些?为了回答问题1,两名编码人员要编码3种类型的罪恶感:预期性罪恶感、存在性罪恶感、反应性罪恶感。对于那些虽被广告所使用但又不属于上面列出的任何类型的罪恶感,编码为“其他”。4个元素的编码如下,即:1=预期性罪恶感,2=存在性罪恶感,3=反应性罪恶感,4=其他。例如,如果在罪恶感诉求广告中存在反应性罪恶感,那么在名为“罪恶感类型”的专栏中,它被标记为“3”。最后,由编码人员统计出每个类型的罪恶感的频率和所占百分比。

(2)在罪恶感诉求广告中,最常被使用的文本信息类型有哪些?Chang发现了4种能够引发罪恶感的陈述方式,它们在平面广告中被广泛使用[15],分别是:事实陈述、行动陈述、建议、问题陈述以及其他。当某些广告使用不属于以上任何类型的文本信息时,编码人员编码为“其他”。同时,当一个罪恶感广告包含多个句子,使用不同类型的文本信息,编码人员只编码最重要的一个。在具体编码时,文本信息元素基于以下准则进行编码:1=事实陈述,2=行动陈述,3=建议,4=问题,5=其他。

(3)在罪恶感诉求广告中,视觉信息的运用情况如何?编码人员在编码视觉信息时,还需要标注每个罪恶感诉求广告的视觉信息类型。有3种主要类型的视觉信息需要标记:负罪者、责备者、利益受损者。对于某些广告使用了不同类型的视觉信息的组合,它们被编码为“不止一类”。而对于不属于前4种的罪恶感广告,则编码为“其他”。视觉信息元素是根据以下原则编码:1=负罪者,2=责备者,3=利益受损者,4=不止一类,5=其他。

(4)在罪恶感诉求广告中,广告中的文本信息如何与视觉信息相关联?通过使用从问题2和问题3收集的数据创建文本信息和视觉信息的交叉表来回答哪些文本信息和视觉信息的关系更为密切。

(5)在罪恶感诉求广告中,不同强度的罪恶感是如何与特定类型的视觉信息相关联?根据Turner和Underhill的研究,通过“改变不遵循信息建议的后果的严重程度”,罪恶感的强度可以分为3个层次[20]。在本研究中,根据所描绘的视觉信息的严重程度,可将罪恶感的强度分为3个层次。这3个层次的罪恶感分别被定义为:一是强——广告在视觉信息部分显示极端严重的负面后果,1=强;二是适中——广告在视觉信息部分表现出了消极的后果,或者让观众通过让他们看到不舒服的场景后产生了中度的罪恶感,2=适中;三是低——广告显示的是正常状态,但可能包含心理上的负面影响并且大多数都是可以忍受的场景,3=低。问题4通过创建罪恶感强度和视觉信息类型的交叉表,回答了视觉信息是如何与不同强度的罪恶感联系在一起的。

(6)在罪恶感诉求广告中,每个元素(文本信息、视觉信息)如何与特定类型的罪恶感(反应性、预期性和存在性)相关联?通过使用从问题1到问题3收集的数据,创建罪恶感类型和其它元素的交叉表,来回答哪些文本信息和视觉信息与罪恶感类型之间的关系更为密切。

3 统计结果

3.1 可靠性检验

本研究使用了Holsti Reliability(霍斯提公式)来检验编码的可靠性。使用该方法的Holsti值应该在0.90及以上,最后计算得出为0.94,所以编码规则、流程以及结果是可靠的。内容分析采用SPSS20.0软件进行统计。

3.2 研究结果

本研究一共分析了345条罪恶感诉求广告。结果表明,这些元素中有几个明显的趋势,具体情况如下。

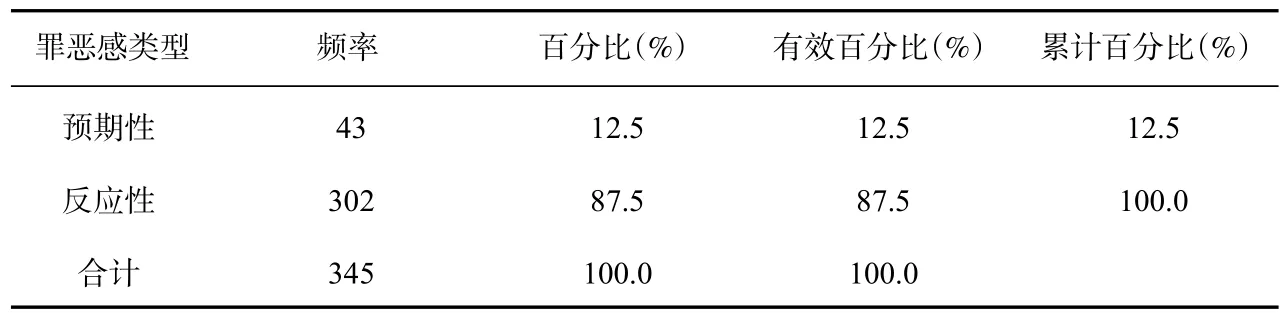

(1)在罪恶感诉求广告中,最常使用的罪恶感类型有哪些?如表2所示,总的来说,反应性罪恶感在罪恶感诉求广告中最为常见(n=302,87.5%)。然而没有发现存在性罪恶感,经过对广告样本的排查和编码规则的重新审核,发现主要的原因是:存在性罪恶感是当一个人感到比其他人更幸运并且对他们的困境产生同情反应时,就会出现这种情绪,并且这种类型的罪恶感常常出现在慈善广告和善因广告中。而在京东与淘宝两个购物平台上收集的样本,全部都是商业广告并且统计中没有发现存在性罪恶感,从而导致存在性罪恶感的数量为0。

表2 罪恶感类型分布表

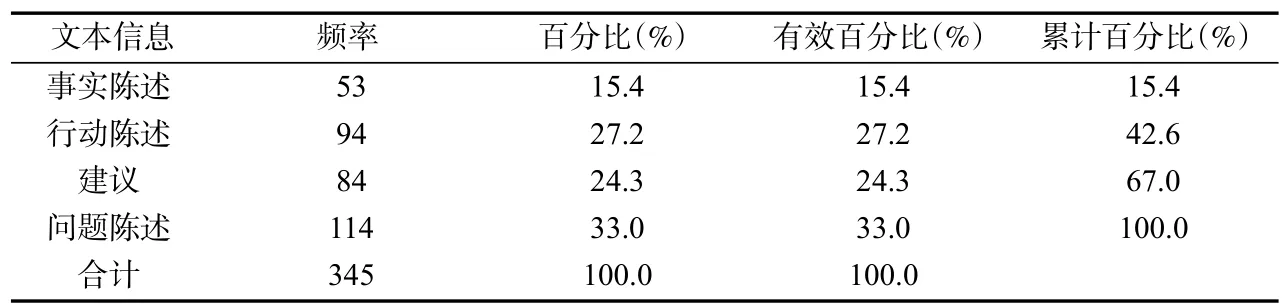

(2)在罪恶感诉求广告中,问题陈述是罪恶感诉求广告中最常用的文本信息(n=114,33%),其次是行动陈述(n=94,27.2%)。这两种文本信息分别被罪恶感诉求广告频繁使用,具体数据如表3所示。

表3 文本信息分布表

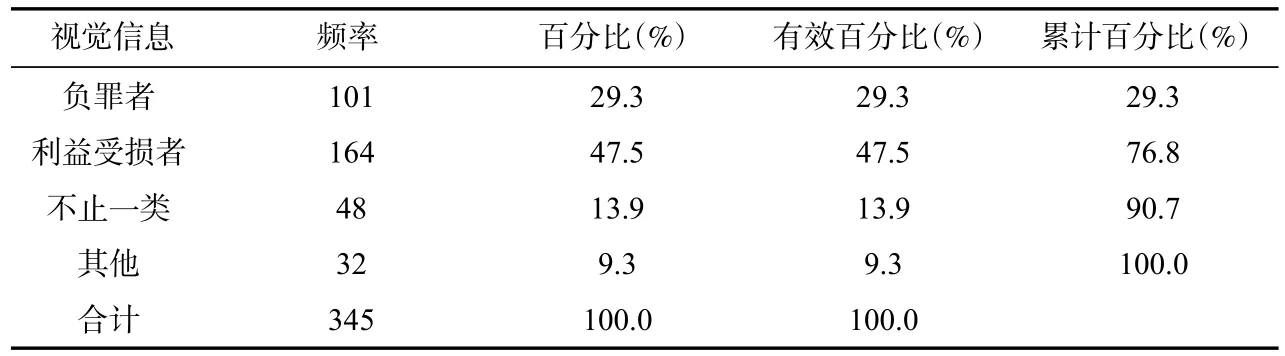

(3)在罪恶感诉求广告中,视觉信息的运用情况如何?如表4所示,利益受损者是罪恶感诉求广告最常用的视觉信息(n=164,47.5%)。统计中对责备者的统计量为0,这是因为在实际统计中,责备者往往与负罪者同时出现,而单独的责备者很少出现,所以才导致了统计量为0。并且在在实际编码过程中发现,编码为其他的视觉信息,更多的是对利益受损者环境的描绘以及突出产品功能的介绍。

表4 视觉信息分布表

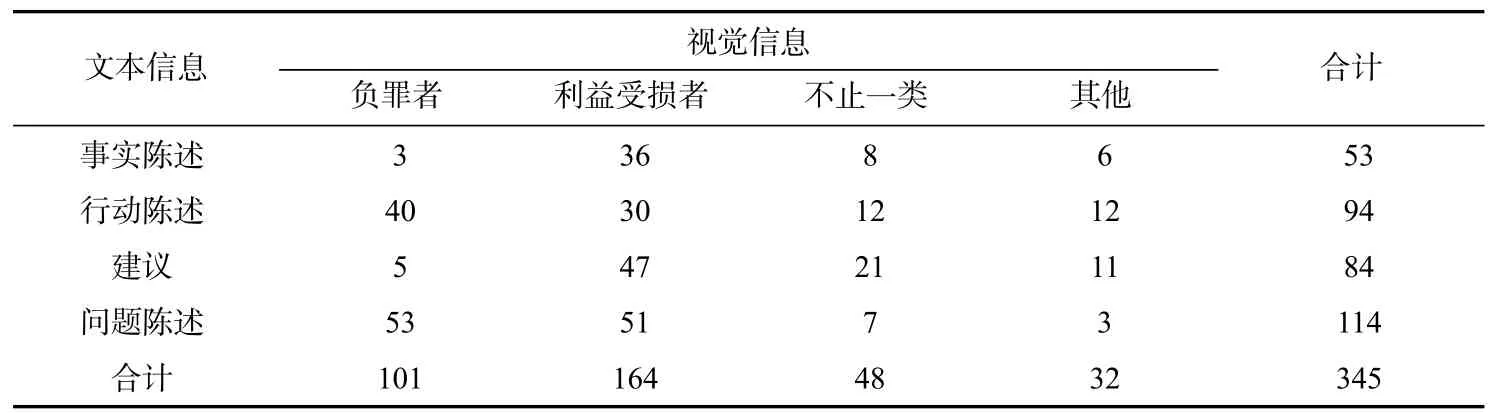

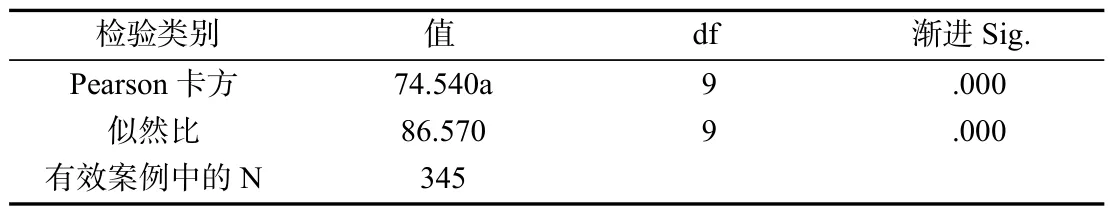

(4)在罪恶感诉求广告中,广告中的文本信息如何与视觉信息相关联?结果如表5,问题陈述与视觉信息负罪者的结合占比最多(n=53,14.9%)。为了检验视觉信息和文本信息之间的关系,进行了卡方检验。结果如表6显示(X2=74.540,df=9,p=0.000),视觉信息与文本之间存在显著性关系。

表5 文本信息与视觉信息交叉表

表6 卡方检验

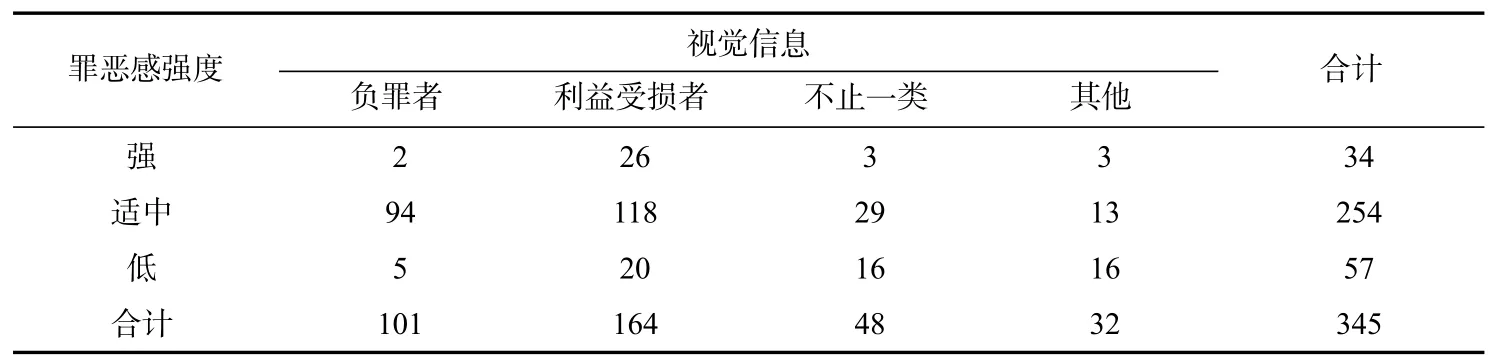

(5)在罪恶感诉求广告中,不同强度的罪恶感如何与特定类型的视觉信息相关联?如表7所示,罪恶感强度适中与视觉信息利益受损者结合所占比例最多(n=118,34.2%)。由于有 3个单元(25%)预期计数小于5,因此不满足进行卡方检验的条件[21]。

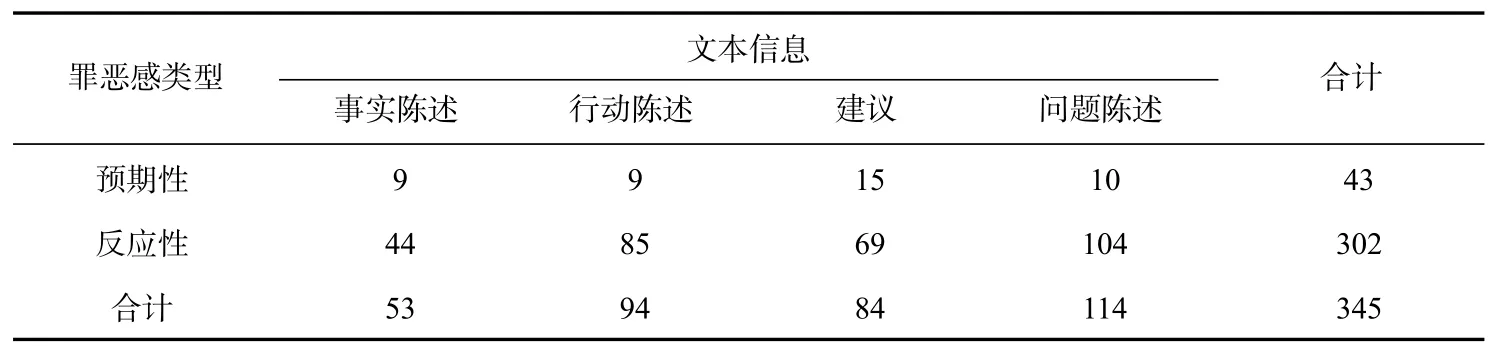

(6)在罪恶感诉求广告中,每个元素(文本信息、视觉信息)如何与特定类型的罪恶感(反应性、预期性和存在性)相关联?一是文本信息和罪恶感类型之间的联系。如表8所示,反应性罪恶感与问题陈述相结合占比最多(n=104,30.1%)。之后笔者进行了卡方检验,以检验文本信息和罪恶感类型之间的关系,结果显示(X2=5.374,df=3,p=0.146),这些元素之间的关系不显著。虽然问题陈述与罪恶感类型的关系强于其他文本信息,但由于p值大于显著性水平,由此可以得出结论:文本信息与罪恶感类型之间不存在显著性关系。

表7 视觉信息与罪恶感强度交叉表

表8 文本信息与罪恶感类型交叉表

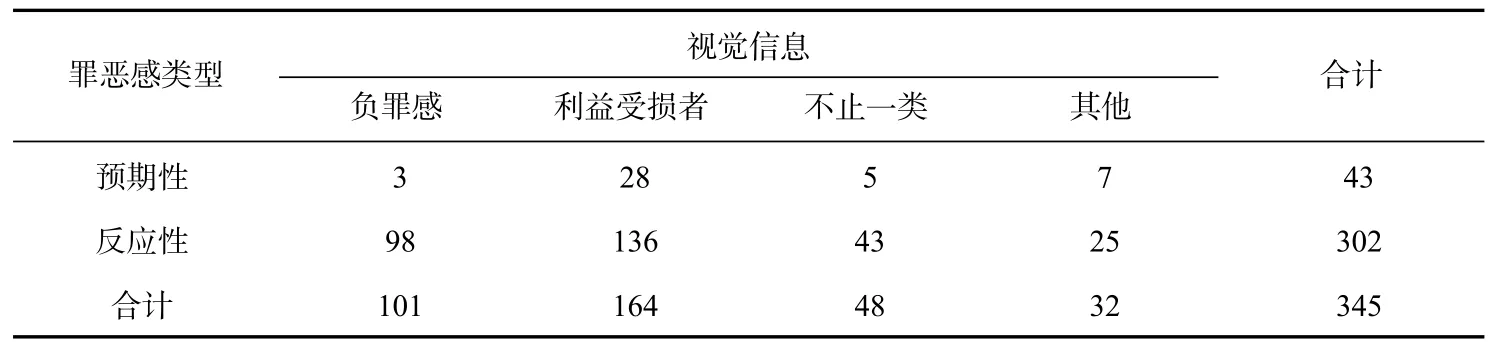

二是视觉信息和罪恶感类型之间的联系。 如表9所示,观察结果显示利益受损者和负罪者占主导地位,导致其他视觉信息部分所占比例较小。具体来说,占比最多的是反应性罪恶感与视觉信息利益受损者的结合(n=136,39.4%)。笔者同样进行了卡方检验,以检验视觉信息和罪恶感类型之间的关系,结果显示(X2=14.319,df=3,p=0.003),即:视觉信息与罪恶感类型之间存在显著性关系,且利益受损者与罪恶感类型的关系强于其他视觉信息。

表9 视觉信息与罪恶感类型交叉表

4 结论与展望

4.1 研究结论

本研究的目的是调查网络商业广告中如何利用罪恶感来推动他们的营销,研究结果显示:

(1)反应性罪恶感是广告中最常见的罪恶感。Hmann和Brotherton的研究有着不同的的结论,即预期性罪恶感是使用频率最高的一种罪恶感,因为预期性罪恶感有助于帮助受众防止未来发生消极的结果[3]。相反,在网络商业广告中,更多的是对现状和已经发生的事件的描述和提问,这些商家会使用强烈的负面语言和视觉信息来表明利益受损者正在遭受痛苦,以引起受众的反应性罪恶感。比如,在康复器材类的产品中,商家通常会通过对利益受损者的生活状况和现状的描述与提问来引起受众的罪恶感。同时,许多反应性罪恶感的广告往往含有伤害性,而预期性罪恶感在内容上倾向于受众本可以避免的事物。对于这一现象的一种可能的解释是:当受众看到一条含有伤害性的广告时,可能会违反自身的道德标准,进而产生罪恶感;或者广告提供了一种相对便捷的方式去帮助利益受损者,如果受众拒绝这样做,受众可能就会产生罪恶感。

(2)问题陈述是最常见的文本信息。在本研究中,没有一种文本信息与特定类型的罪恶感有统计学意义的关联,这与Wen的研究结论一致[4]。与建议相比,问题陈述可能不足以鼓励受众采取商家建议的行为。但问题陈述通过层层发问,可以让受众意识到自己对广告描述的事件的不重视进而产生罪恶感。值得注意的是,在实际编码过程中,因为采用的是只编码最重要的一种文本信息,所以对其他类型的文本信息进行了忽视。但在单独的统计中显示,有较少部分的广告采用了多种文本信息相结合的方式,其中出现次数最多的是问题陈述与行动陈述的结合方式。研究人员认为,通过问题进行发问,并结合对负罪者的行为行动进行描述,能更好地激发受众的罪恶感情绪。

(3)利益受损者在网络商业广告中被描绘得最为频繁。具体来说,大多数的反应性罪恶感倾向于描绘利益受损者的特征,其中一个可能的原因是利益受损者与广告受众具有重要的关系。网络商业广告会通过被伤害的形象来展示发生了或者将发生什么,这种情况会导致利益受损者是网络商业广告中最常见的视觉信息。此外,在研究中可以看出,除了4种视觉信息之外,恶劣的环境或者可能会造成伤害的条件都可能会引起广告受众的罪恶感。

(4)罪恶感强度和视觉信息之间的关系还没有被验证。因为样本量不够大,所以无法保证每个预期计数都超过5次。尽管这两个元素之间的联系不能通过进行卡方测试来区分,但它们的分布仍然明显地表明:在网络罪恶感诉求商业广告中,适中强度的罪恶感最常被用于描述利益受损者和负罪者。

4.2 研究贡献与启示

本研究可以促进对网络商业广告如何通过使用罪恶感来达到说服性目的的理解。同时,这项研究的结果为有志于研究网络商业广告中罪恶感诉求的影响的人们提供了实践的基础。

国外之前已经有相关的研究检测了杂志广告中使用的罪恶感诉求的频率以及在网络背景下对动物福利活动进行分析,但是在国内还缺乏该类研究。因此,通过对345条网络商业广告的内容分析发现,罪恶感诉求以不同的频率出现在不同类型、文本和视觉信息中,有助于研究人员更好地理解每个元素中最常用的罪恶感元素。同时,该研究还验证了不同罪恶感元素之间的联系,对罪恶感感兴趣的研究人员可以在其他的话题上运用相关的方法来观察它是否遵循相同的模式。

另外,研究结果也为哪些研究罪恶感有效性的研究人员提供了一个参考。比如,研究人员可以测试哪种类型的罪恶感最有效,或者使用频次最多的罪恶感元素是不是最有效的。

4.3 研究局限与展望

虽然本研究在前人的基础上取得了一定的进展,为今后的研究奠定了基础,但是仍然存在一些不足之处。首先,研究中只检验了视觉信息中的罪恶感强度,而实际生活中,文本信息也可能与罪恶感强度相关,未来的研究需要调查罪恶感强度和文本信息类型之间的关系。其次,本研究只分析了网络商业广告样本,缺乏对于其他网络广告或者线下实体广告的分析,因此,这也是未来的一个研究方向。再次,尽管本研究使用了一个较为综合的元素列表,但是不排除有其他本研究未能添加的内容分析元素,例如:广告的整体布局(字体、图片大小、整体结构等),图片的类型(真实图片、漫画等),等等。在未来的研究中,研究人员可以从广告的其他方面来调查罪恶感诉求,使研究更加全面。最后,由于样本数量有限,导致本研究中有些关系无法得到验证,未来研究可以考虑扩大样本容量,从而进一步探索罪恶感诉求不同元素之间的内在关联。