土地整理项目的生态环境影响评价

——以南充市S镇为例

2019-07-12吴勇,周珊

吴 勇,周 珊

西华师范大学:a.国土资源学院,b.管理学院,四川 南充 637002

引言

土地整理是实现土地资源可持续利用的重要途径之一,涉及山、水、田、路、林、村等的综合整顿和治理,必然打破一定地域内土地资源的原位状态,会对区域内的水资源、土壤、植被、生物产生深远的影响[1]。而目前土地整理项目大多片面追求耕地数量和经济效益的增加,忽略了对生态环境的影响,进而危及了耕地资源的可持续利用。因此,在土地整理项目中注重对生态环境的影响是非常必要的。

当前,学界对土地整理进行了较为深入的研究。王军等综述了土地整理后的景观格局变化和生态效应,利用生态服务价值模型对土地整理进行了评估[2-3];欧名豪等[4]采用指数和法构建了生态环境状况指数(EI)模型,并运用其对土地整理项目的生态环境影响进行了评价;欧阳彦等[5]利用熵权物元可拓模型,丁向华等[6]利用德尔菲法和归一化法评价了土地整理项目的生态环境影响。笔者拟采用物元分析模型构建评价指标,利用层次分析法确定各指标的权重,在此基础上,对S镇整理项目进行评价,进而思考和探索土地整理项目应考虑的生态环境影响及其完善措施。

1 数据来源与模型构建

1.1 数据来源

研究区域位于S镇。该镇位于南充市嘉陵区境北部,地域范围介于东经 105°53´50´´~105°57´53´´,北纬30°49´26´´~30°51´46´´,距南充市城区约15km。研究所涉范围主要包括S镇的大磨堰村、龙归院村、大灵山村、临水院村、桂花村和五通嘴村等6个村。项目区以丘陵为主,土壤属蓬莱镇组的棕紫泥土,养分含量较高。气候类型属亚热带湿润大陆性季风气候,年平均气温16.5℃,多年平均降雨量为1 025mm,主要气象灾害是旱灾和秋季的低温绵雨。项目区总人口为4 354人,在进行土地整理以前耕地总面积为571.01hm2,人均耕地面积为0.13hm2。

项目区土地整理前后的农用地数量变化、水质指数、灌溉保证率、水资源供给量和需求量、土壤肥力指数、土地垦殖率和人均耕地面积等数据均来自于《嘉陵区统计年鉴》和嘉陵区国土资源局的统计资料。

1.2 模型构建

物元模型[7]由中国学者蔡文于20世纪80年代初创立。它以形式化的模型研究事物拓展的可能性和开拓规律,可以将复杂的问题形象化,通过单指标关联度的计算得出综合关联度,并将结果量化并进行评价。刘志斌等[8]、田劲松[9]等和吴冠岑[10]等先后利用物元模型对土地整理后的社会效益、经济效益和生态环境影响作出了评价,就目前该模型的使用情况来看,利用物元模型来评价土地整理后的生态环境影响是较为成熟和可信的方法。

1.2.1 生态环境影响物元的确定

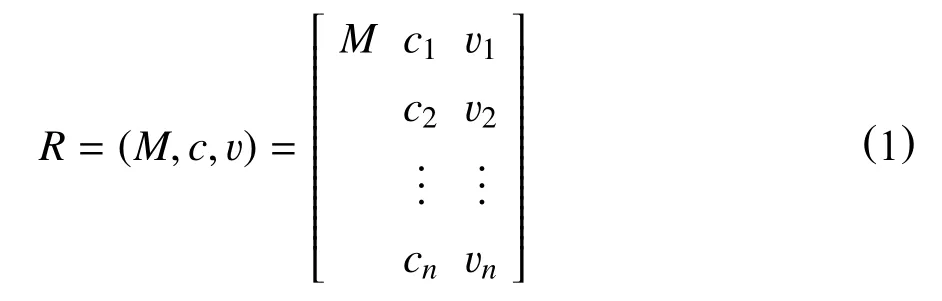

在物元分析中,给定的对象为M,这个给定的对象所对应的特征向量为c,如果给定对象M有n个特征,则对应的特征向量就有c1,c2,....,cn。特征向量对应的特征值为v,M有n个特征则v相应的量值就应该为v1,v2,....,vn。假设R为n维物元,其表达式如式(1):

1.2.2 经典域和节域矩阵的确定

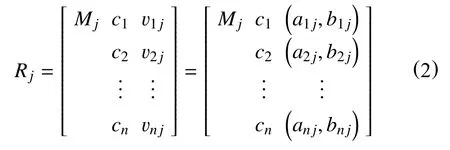

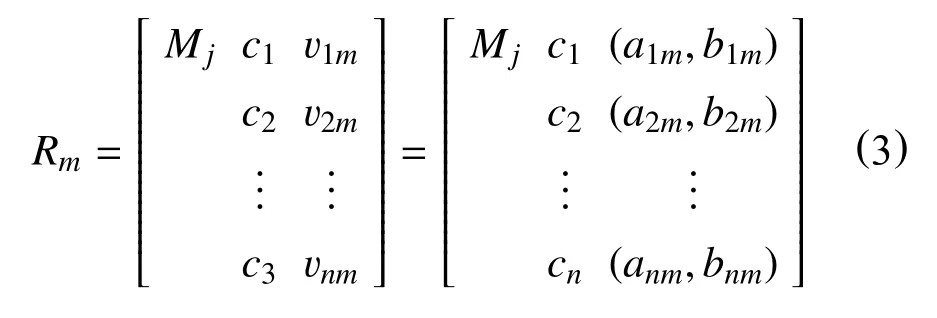

假定所研究的指标有n项,同时每个指标可以划分为m个等级,Rj表示生态环境影响的经典域,Mj表示划分生态环境影响的第j个指标的等级,ci表示第i个评价指标,则其表达式如式(2)。

同理可得到生态环境影响的节域如式(3):

1.2.3 经典物元模型中距和关联函数的确定

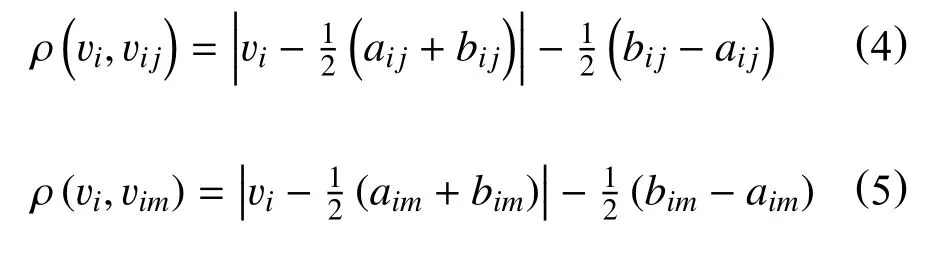

如果将所有的对象化为定量的物元特征,则它们的中距的计算公式表达如式(4)、(5):

关联函数的计算公式如式(6):

在公式(6)中,关联函数K(v)≥ 1,则说明被评价的对象超过一般标准的上限,意味着它所得出的值越大越好;0≤K(v)<1说明被评价对象符合标准,它所得的值越大越接近上限;-1≤K(v)<0说明被评价对象不符合标准,但是所得出的数值越大越容易转化为标准对象;K(v)≤-1说明被评价对象不符合标准,也不具备转化为标准对象的条件。

1.2.4 利用层次分析法确定生态环境影响的权重

在多个目标综合决策的时候,权重的确定显得尤为重要,因为它关系到评价的结果是否合理和客观。在有多个可量化和多个模糊的指标确定权重时,最优的选择是层次分析法[11](AHP)。层次分析法可将定性的指标定量化,尤其对于多层次和多目标的问题十分有效。邓雪等[12]对利用层次分析法确定权重问题进行了研究,李艳萍等[13]通过层次分析法确定了工业园区环境风险评价指标权重,贾芳芳[14]等在土地整理效益评价中运用了层次分析法来确定权重。利用层次分析法来确定物元分析中评价指标的权重时,可以先通过对评价指标的重要程度来构建比较矩阵,再查找RI值表格,利用Matlab软件计算出矩阵的最大特征值并与其对应的特征向量构成标准的成对矩阵,最后利用该矩阵来计算各个评价指标的权重。

1.2.5 生态环境影响综合关联度的确定

在综合关联度计算过程中,可求出评价单元M关于j等级的关联度,取计算结果中最大的关联度值来评定评价单元M的j等级,所以综合关联度的计算公式如式(7):

2 S镇土地整理的生态环境影响评价

2.1 S镇土地整理前后各类农用地面积变化

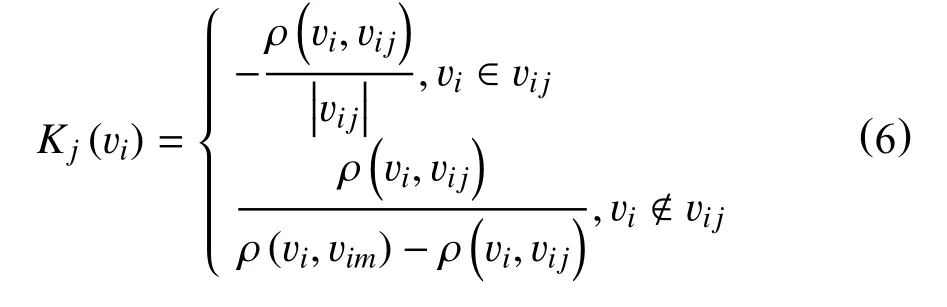

S镇在土地整理之前,土壤比较贫瘠,灌溉条件差,受旱灾威胁大,土地利用率低。土地整理后发生了很大的变化:灌溉水田面积增加了31.56hm2,旱地增加了49.98hm2,田坎面积减少了81.93hm2;在林地中未成林地增长了0.23hm2,增加了植被覆盖率;坑塘水面增加了0.17hm2,农田水利用地增加了0.23hm2,抗旱能力得到加强(表1)。

表1 S镇土地整理前后农用地面积的变化(单位:hm2)

2.2 基于物元分析模型的S镇土地整理生态环境影响评价

2.2.1 土地整理生态环境影响评价指标体系

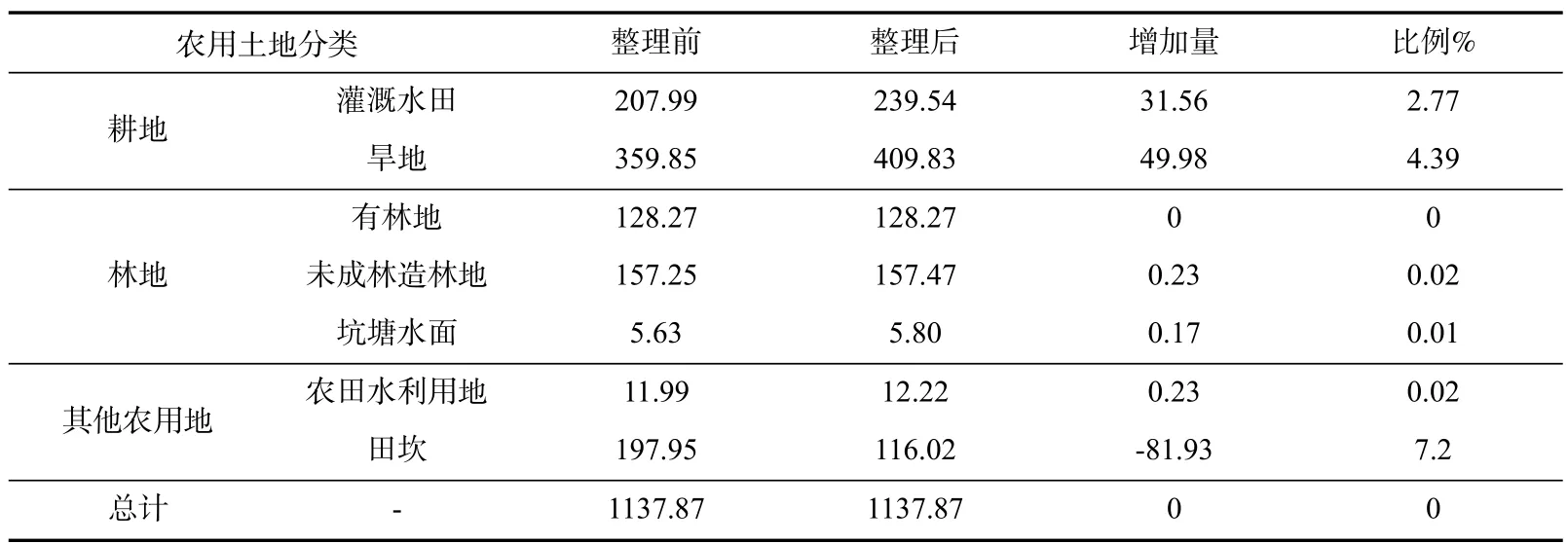

土地整理生态环境影响评价的相关指标主要借鉴卢勇辉和樊敏等构建的体系[15-16],并结合项目区森林与植被关系、土壤相关指数和小气候的变化等因素确定评价指标。综合前期研究成果,笔者从水环境、土壤环境、生物环境和社会环境4个目标层建立评价指标。水环境目标层包含以下指标:水质指数(结合项目区土地整理后专家评价)、灌溉保证率(项目区灌溉区用水需求满足的年数与灌溉区灌溉总年数的比值)和水量供需平衡能力(项目区需水量和供水量的比值)。土壤目标层包括以下指标:土壤肥力指数[0.4×项目区有机质+0.2×(项目区土壤氮值+项目区速效磷值+项目区速效钾值)]、土壤质量(项目区专家评估值)和土地垦殖率(项目区耕地面积与项目区总面积的比值)。生物环境目标层包括以下指标:植物覆盖率(项目区森林面积与总面积的比值)、生物多样性和小气候变化(结合专家评估)。社会环境目标层包括以下指标:人均耕地面积(项目区耕地面积与项目区总人口的比值)和系统抗灾能力。综上,笔者一共选取11个指标,但是有5个指标是没有量纲的,为了使指标能够规范化,采用了标量法,以100为最优,按5级标准划分,数值越高越优,结合专家评分来对指标赋值(表2)。

表2 S镇土地整理项目生态环境影响评价体系表

2.2.2 土地整理生态环境影响指标的关联度情况

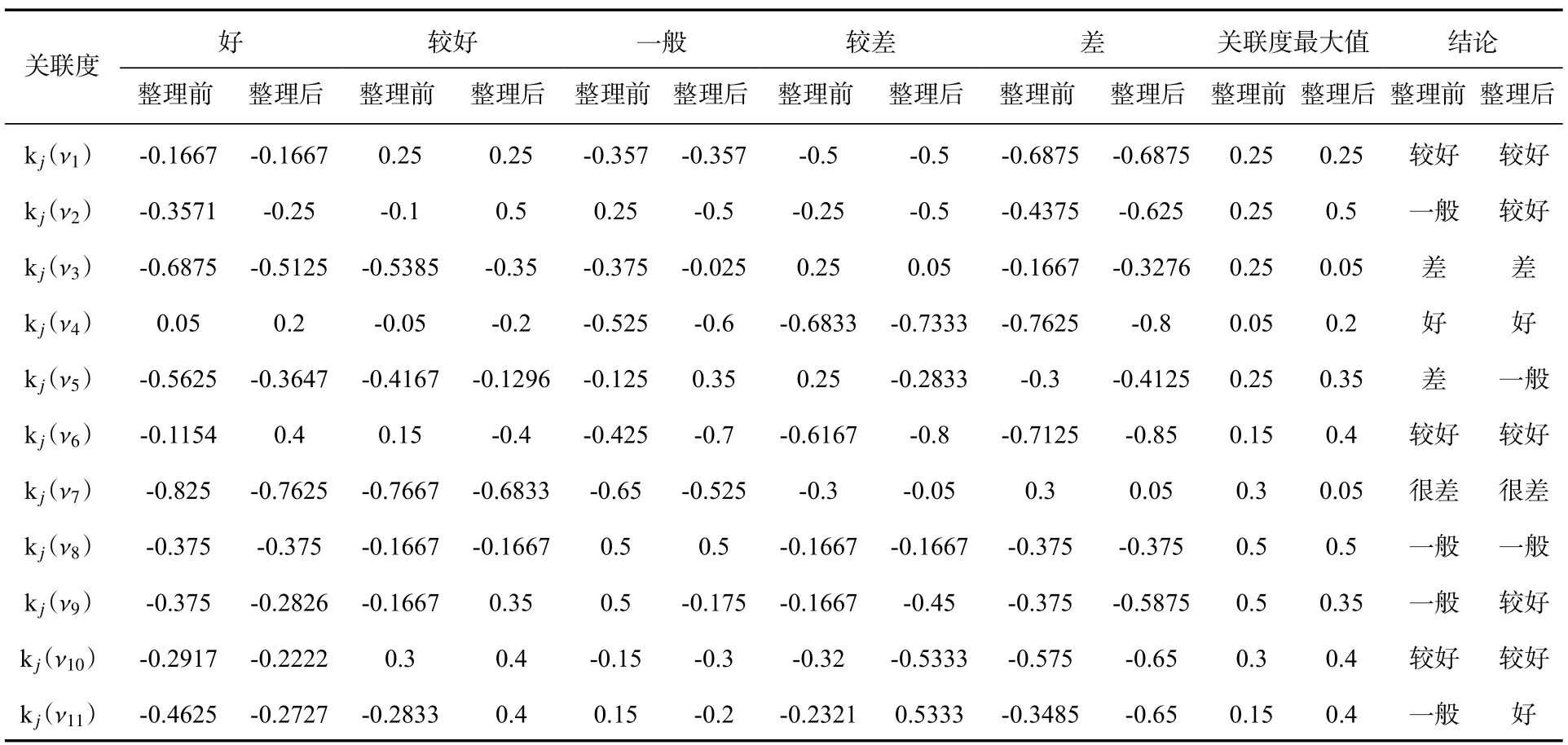

将11个指标量化后,根据物元模型进行分析,运用式(1)至式(6)得出项目区土地整理前后11个指标的经典域和节域的关联度值(表3):

表3 S镇土地整理前后各评价指标的关联度

2.2.3 S镇土地整理前后生态环境影响结果

利用层次分析法,通过Matlab软件将11个评价指标进行统一量化,得出11个评价指标的权重,即:0.249 3,0.157 1,0.593 6,0.527 8,0.332 5,0.139 6,0.407 2,0.257 8,0.153 4,0.108 6,0.072 9。

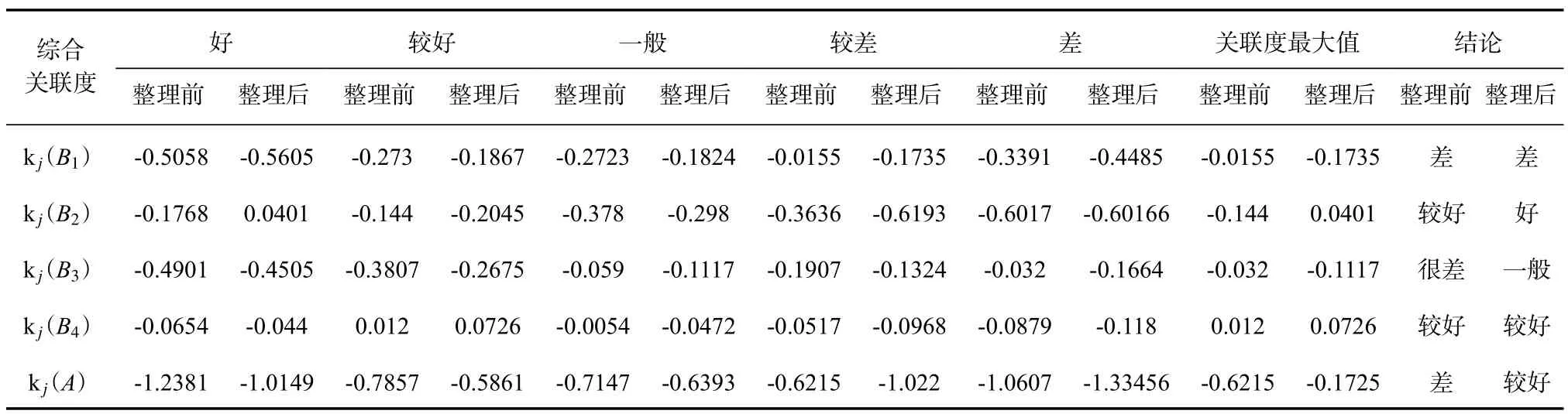

根据已有的11个指标的权重,加权求和计算出水环境、土壤环境、生物环境和社会环境每一个目标在整理后的关联度,然后再根据这4个目标层的关联度K(jB1)、K(jB2)、K(jB3)和K(jB4)计算出总目标层A的关联度。详细的结果如表4所示。

通过对比分析,可以看出S镇整理前和整理后的生态环境影响情况。第一个目标层——水环境K(jB1):在整理前和整理后水质指数均处在“差”这个等级,说明在土地整理过程中,为了增加耕地和可灌溉面积而忽略了水环境的保护,使水质越来越差、水量的供需平衡能力不足以及水资源受到了一定的污染。第二个目标层——土壤环境K(jB2):整理前土壤环境的评价等级是“较好”,在实施土地整理项目之后土壤环境的等级变为“好”,说明在土地整理工程中不仅考虑到了土层的厚度问题,而且考虑了土壤的营养物质的保护,为种植业打下了良好的基础。第三个目标层——生物环境K(jB3):整理前的评价等级为“很差”,土地整理过后生物环境的影响评价等级达到了“一般”,连跨两个等级,说明未成林造林地的增加为生物环境的变好做出了较大的贡献,也说明在土地整理当中不仅考虑到了耕地数量的增加、沟渠的修缮和道路的修建,也考虑到植被的覆盖率和生物的多样性。第四个目标层——社会环境K(jB4):整理前的评价等级为“较好”,整理后等级未变,这说明土地整理后未对社会环境造成较大的影响。

总体上来说,S镇在土地整理前的综合关联度最大值为-0.6215,且生态环境影响评价等级为“差”;土地整理项目实施后,综合关联度最大值为-0.5861,且生态环境影响评价等级为“较好”。这些数据(表4)表明,土地整理后S镇生态环境评价等级在总体上提升了两个等级,说明在土地整理过程中不仅考虑了经济效益,也兼顾了生态环境的保护。当然,S镇在土地整理后生态环境影响总体上虽是向好的,但离等级“好”还有很长一段差距,在未来的工作中应该多注重那些等级为“差”和“一般”的指标的环境影响。

表4 S镇土地整理前后生态环境影响评价结果

3 S镇土地整理生态环境影响的改进措施

3.1 S镇土地整理的生态环境影响情况

笔者从水环境、土壤环境、生物环境和社会环境这四个层面选取11个评价指标构建土地整理生态环境影响评价指标体系,并通过物元模型对S镇进行土地整理前后的生态环境影响评价,最终得出如下结果。

(1)土地整理后,S镇农用地面积发生变化,耕地、坑塘水面和农田水利用地面积增大,可耕种面积扩大,农田灌溉条件改善。田坎面积不断减少,完整田块增多,为农业规模化和机械化发展打下了基础。S镇总共66.84hm2坡耕地,坡度6°~15°沿等高线原则上修成水平梯田,坡度15°~25°修成坡式梯田,改良坡度保持了耕地数量的动态平衡。

(2)利用物元模型进行评价分析,发现S镇土地整理后生态影响评价等级为“较好”,生态环境整体明显改善。其中土壤环境较大改善,生物环境向好趋势明显,具体表现为S镇耕地增加、土地肥力增强、水土流失现象减少、区域内生物多样性变好、小气候得到改善、系统抗灾能力增强,等等。

(3)S镇在土地整理后,生态环境整体趋势明显向好,但是水环境状况依然较差,排灌沟渠分布不均匀未形成体系,排灌不畅,造成水资源利用不合理,水量供需平衡能力弱。同时,项目中并未对林地进行整理,林地占土地总面积25%,不能满足丘陵地区森林覆盖率应达到30%以上以涵养水源的要求,植被覆盖率偏低。

3.2 改进土地整理生态环境影响的措施

(1)合理利用水资源,提高水资源利用率

首先,充分利用蓄水池和完善沟渠排灌体系。S镇属丘陵地区旱涝多发,冬春季节易出现灌溉不利,所以应对蓄水池和沟渠进行定期检修,合理规划沟渠排灌体系,均匀分布排灌站,提高沟渠排灌能力。其次,采用合理的灌溉方式,减少大水漫灌,限定灌溉标准和时间段,尽量采取科学合理的喷灌方式。再次,应推广有机肥、生物化肥和农药使用,减少水土污染。最后,应不断提高村民节水和保护水资源的意识。

(2)保护生物多样性,提高植物覆盖率

首先,建设块状林地,扩建防护林。S镇地面坡度较大,区域中部地势高,为防止雨季小范围轻微水土流失,公路两旁需建立完整防护林,土渠周围应建立护坡。其次,对于已平整土地的废弃取沙场,栽种一些根系发达且生长周期短的树苗,涵养水源。最后,利用互联网实时监测S镇的植被状况,利用直播平台将S镇的林地实时直播,随时了解林地情况,进一步发展观光农业,促进乡村发展。

(3)完善生态环境保护和管理机制

土地整理过程中,承包项目公司大多只注重整个项目进度,往往会忽视对生态环境的保护,所以应完善生态环境保护相关法律法规且对整理后的项目区进行初步预估;尽快完善生态环境评价标准体系,使土地整理项目验收标准更加完善,确保土地整理取得更好的综合效益。