《区域经济评论》的发展特点与学术影响①

——基于《区域经济评论》(2013—2018年)的文献统计研究

2019-07-12高璇

高 璇

文献及其利用是学术研究的重要基础,通过学术文献计量统计分析,可以客观反映一个研究领域、学术刊物、研究机构乃至研究个体的演变脉络、影响力、研究热点等。《区域经济评论》创办于2013年,是致力于为中国区域经济发展提供理论支持的全国性区域经济理论期刊,由中国区域经济学学会与河南省社会科学院共同主办,是中国区域经济学会刊。作为国内唯一一个专门刊载区域经济学学术成果的刊物,《区域经济评论》自创刊以来紧跟区域经济发展新变化、新趋势、新要求,注重刊物的学术性、创新性、前瞻性和应用性,秉承“总结区域发展经验,探析区域经济政策,创新区域经济理论,服务区域经济实践”的办刊理念,在国内区域经济学界产生重要影响,受到广泛好评,并成功入选2017年版《中文核心期刊要目总览》。

以来源期刊“区域经济评论”为关键词在CNKI数据库检索发现,自创刊至2018年12月,《区域经济评论》共刊发学术文章920篇。本研究拟运用知识图谱可视化分析和文献计量分析对《区域经济评论》自创办以来所载的文献进行回顾和总结,探寻《区域经济评论》发展特点、学术影响以及热点偏好,以期为《区域经济评论》今后的成长以及区域经济学后续研究提供重要参考和有益借鉴。

本文运用目前国际上较为成熟且普遍认可的CiteSpace作为知识图谱可视化分析的绘制工具。为确保分析文献的权威性、代表性,选取CNKI中国学术期刊网络出版社总库中的《区域经济评论》收录文献,并进行二次人工筛选,共得到有效研究文献920篇,文献时间跨度为2013年至2018年。

一、《区域经济评论》的刊载特点

《区域经济评论》自创刊以来,就将构建高水平作者队伍作为重要工作,约稿组稿工作也多瞄准发文实力较强的机构,创刊6年来,高水平作者队伍成为该刊持续发力的宝贵资源。

1.论文作者分布广泛

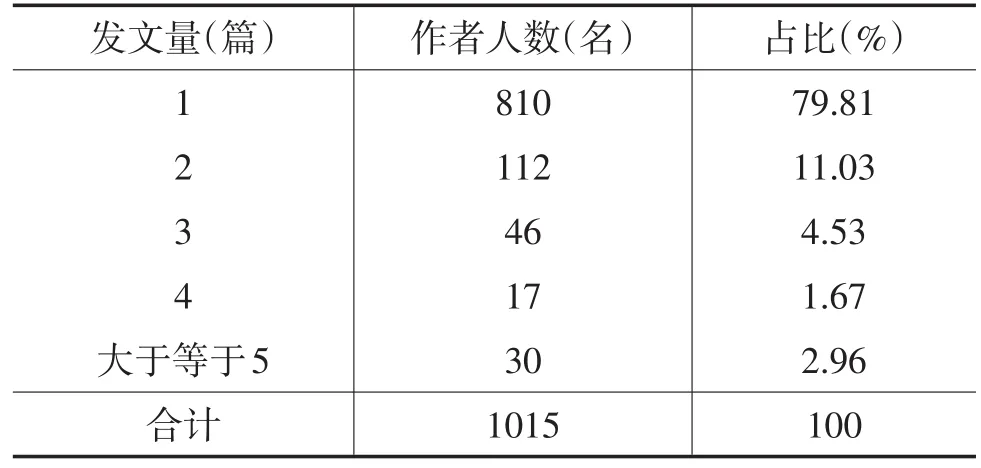

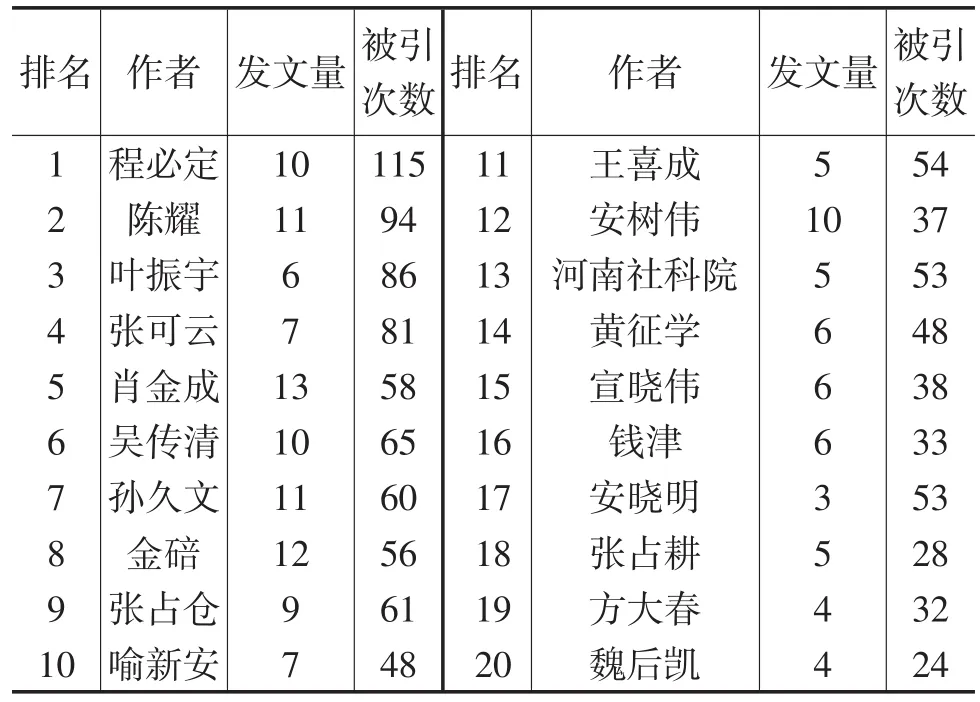

从《区域经济评论》作者队伍来看,自2013年创刊至2018年底,共有1015名作者在《区域经济评论》上发表论文。其中810名作者发表1篇论文,约占作者群体的79.81%;发文量在5篇及以上的作者有30名,约占作者群体的2.96%(如表1所示)。表明《区域经济评论》拥有广泛的作者群体,《区域经济评论》在选稿上没有作者歧视,坚持广泛性原则。

表1 《区域经济评论》作者分布表

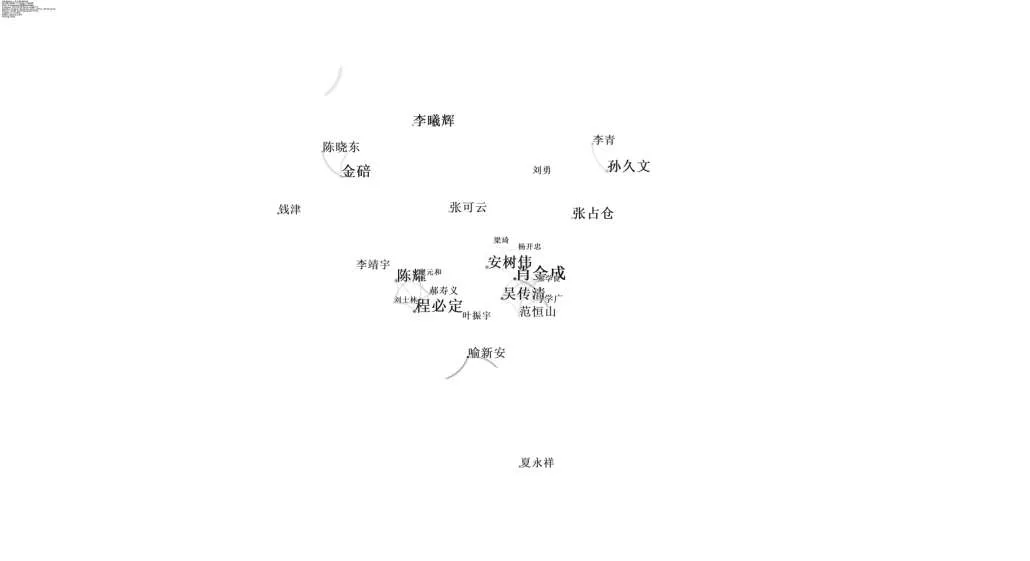

从《区域经济评论》共现合作作者来看,利用CiteSpace软件进行可视化分析,可以得到作者共现合作的基本情况,如图1所示。图中圆圈代表发文数量,圆圈越大,表明发文数量越多,连线代表作者间的关联关系。由图1可见,作者间具有一定的合作关系。从贡献网络整合结构来看,短短6年间,《区域经济评论》已出现了多个合作子群。如肖金成、安树伟、吴传清、范恒山、马学广、黄征学、杨开忠、张学良、梁琦等学者为核心的学术合作团体。从学术合作团体成员单位来看,大多来自中国社会科学院、中国人民大学、武汉大学、南开大学、国家发展和改革委员会、首都经济贸易大学等单位。可见,实力雄厚的学术合作团队保证了《区域经济评论》论文的质量。

2.核心作者群层次较高

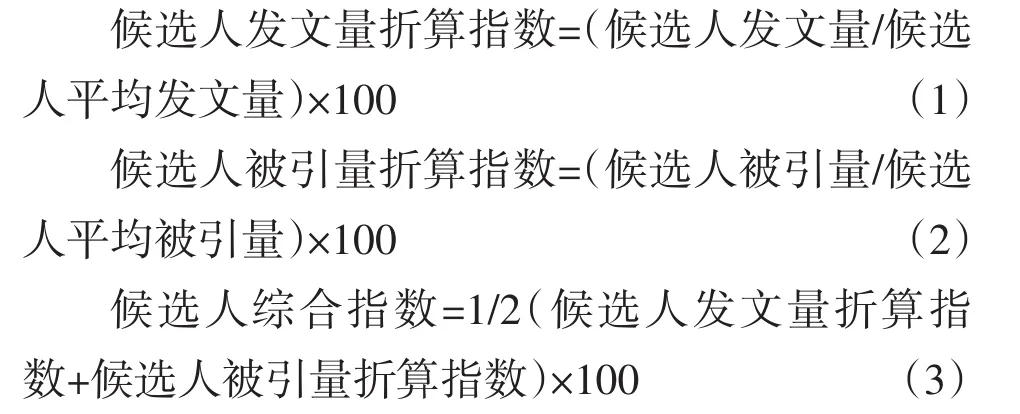

期刊的核心作者群是期刊学术影响力、竞争力的重要贡献者,是期刊赖以生存和发展的重要力量。对于核心作者的确定,笔者主要采取当前学术界流行的综合指数法,即通过确定核心作者候选人,折算其发文量和被引频次,综合计算所得。

利用普赖斯公示,即M=0.749(Nmax)1/2,计算核心作者候选人,Nmax表示《区域经济评论》发文最高数量。据统计,《区域经济评论》发文最多的作者为中国宏观经济研究院肖金成,发表13篇。将13代入公示求得M=2.7,按照整取原则,作者发文篇数不少于3篇的即为核心作者候选人,共93人。

图1 2013—2018年《区域经济评论》作者合作共现知识图谱

通过CNKI数据库,统计在《区域经济评论》上的发文数量和被引数量,并运用如下公式计算最终结果:

核心作者综合指数越高对《区域经济评论》越重要。综合指数≥100的作者为《区域经济评论》核心作者。根据CNKI数据库数据计算所得,《区域经济评论》前20名核心作者名单如表2所示。表明《区域经济评论》有较高层次的核心作者队伍,比如程必定研究员、陈耀研究员、张可云教授、肖金成研究员、孙久文教授、金碚教授、魏后凯教授等,都是中国著名的经济学家,在区域经济领域拥有很高的造诣。这些核心作者的文章极大地提升《区域经济评论》的影响力,同时也为中国区域经济学科的发展做出了重要贡献,代表着区域经济的学科前沿和学术方向。

3.发文机构实力较强

自2013年创刊至2018年底,共有10个单位在《区域经济评论》刊发论文数量超过10篇,排名前20名的核心机构如表3所示。

表2 2013—2018年《区域经济评论》核心作者统计

表3 2013—2018年《区域经济评论》前20名发文机构

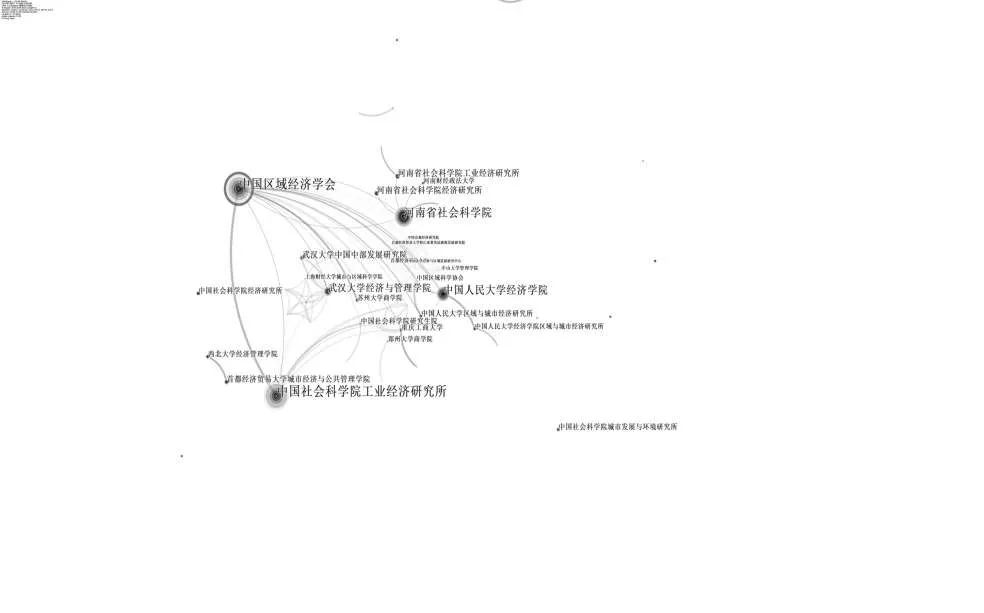

利用CiteSpace软件对《区域经济评论》进行可视化分析可以得到《区域经济评论》机构共现合作基本情况,如图2所示。图中圆圈代表发文数量,圆圈越大,表明发文数量越多,连线代表机构间的关联关系。图谱中有96个关键节点,101条连接线,网络密度为0.0221,表明机构间有一定的合作关系,但合作还较为薄弱。从共现网络整合结构来看,短短6年时间,《区域经济评论》已出现了多个合作子群。如中国社会科学院与中国区域经济学会、中国人民大学与中国区域科学协会、武汉大学与上海财经大学、河南省社会科学院与中国区域经济学会等。此外,通过知识图谱分析和解读,发现知名高等院校(北京大学、中国人民大学等)、社会科学院(中国社会科学院、河南社会科学院等)、重要学会(中国区域经济学会、中国区域科学协会等)是《区域经济评论》重要来稿机构,其较强的研究能力保证了《区域经济评论》论文的质量。

图2 2013—2018年《区域经济评论》机构合作共现知识图谱

二、《区域经济评论》的学术影响

文章转载率、文章被引频次是反映期刊学术影响的重要因素,《区域经济评论》表现出文章转载率突出,文章被引频次高两个明显特征。

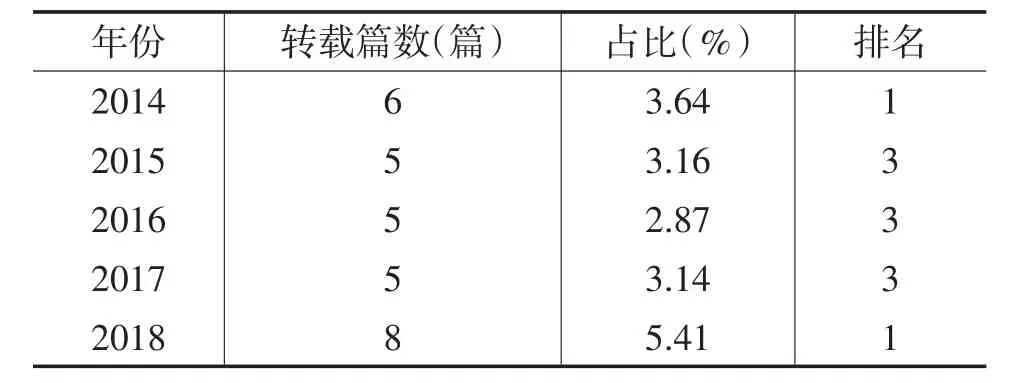

1.文章转载率突出

转载率是反映期刊实力、体现期刊学术水平的重要标志之一。从复印报刊资料《区域与城市经济》转载情况来看,《区域经济评论》表现出较强竞争力,具体转载情况如表4所示。《区域经济评论》自创刊以来,就稳居复印报刊资料《区域与城市经济》前3名。

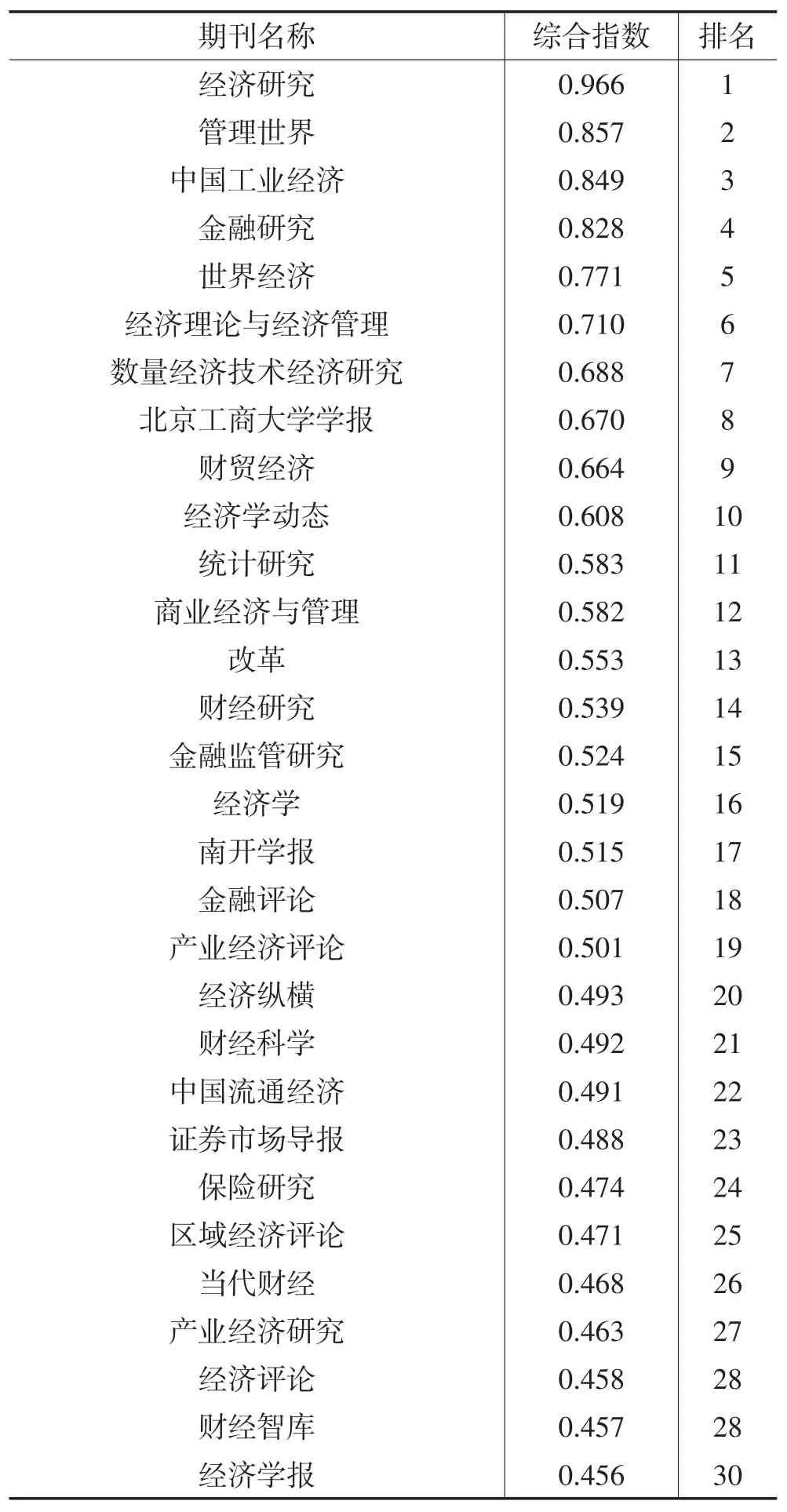

从人大复印报刊资料综合转载情况来看,2018年复印报刊资料应用经济学学科涉及全文转载期刊数量为315种,《区域经济评论》以10篇转载量,综合评分0.471,跻身应用经济学学科期刊复印报刊转载30强,如表5所示。应用经济学学科期刊复印报刊转载30强的杂志,大多是该领域最具代表性的刊物,刊发的文章代表着该领域的研究方向和趋势。《区域经济评论》作为唯一一个专门研究区域经济问题的期刊入选应用经济学学科期刊复印报刊转载30强,表明《区域经济评论》刊载的文章具有较强的代表性和前瞻性,可以从《区域经济评论》文章透视出中国区域经济学研究脉络和趋势。

表4 2014—2018年《区域经济评论》转载情况

表5 应用经济学期刊2018年转载综合排名

2.文章被引频次高

期刊引用展示了期刊间的学术联系,被引频次一定程度上反映了期刊的学术实力,反映了期刊的地位和作用,是评价刊物社会效益和学术性的客观标准之一。《区域经济评论》被引范围非常广泛,2013年创刊至2018年12月底,被引频次共计3992次,其中被CSSCI来源期刊引用601次,引用排名前10名的期刊如表6所示。除数量上较为突出外,《区域经济评论》所刊载的文章还被《中国社会科学》《管理世界》《中国软科学》等国内人文社会科学顶级期刊发表的论文引用。可以说,《区域经济评论》所刊载的文章得到了同行的认同,并在学术界具有较大影响力。

表6 2018年引用频次排名前10位的期刊

三、《区域经济评论》的热点偏好

《区域经济评论》拥有完整的区域经济学科知识体系,其刊载的文章涵盖区域经济研究诸多领域。关键词是对论文主题和内容的高度概括和凝练,深刻剖析关键词有助于全面了解《区域经济评论》刊文特征以及区域经济学研究热点。鉴于此,本文利用当前普遍流行的关键词可视化分析工具CiteSpace软件进行分析,以期通过分析《区域经济评论》刊发论文中关键词出现频次和相互关系,揭示《区域经济评论》的热点偏好。

这本规程对于规范和加强外保温工程施工现场的防火安全技术管理具有重要作用,其贯彻实施在一定程度上遏制和防止了外保温施工期火灾频发的现象,也可供其他省市借鉴和参考。

CiteSpace可视化分析生成的关键词知识图谱,如图3所示。节点表示分析对象,节点越大,以此节点为分析对象出现的频率就越高;节点间的连接线表现共现关系,即合作关系,连接线越粗,合作关系就越强。图3共有256个关键节点和714条节点间的连接线,且网络密度为0.0219;频度最高的关键词为经济,高达47次,区域经济、区域协调发展、城市群、长江经济带、区域经济发展、新常态、京津冀、“一带一路”、城镇化、转型升级、创新、中部地区、经济增长、制造业、区域发展、结构性改革等关键词也达到10次以上,词频达10次及以上的关键词如表7所示。通过深入剖析这些高频词汇,可将区域经济学研究热点归纳为如下四个方面。

图3 2013—2018年《区域经济评论》关键词合作共现知识图谱

1.区域经济发展问题研究

在《区域经济评论》刊发的920篇论文中,主题关于区域经济发展的论文达125篇,区域经济发展这一主题一直是《区域经济评论》关注的重点,同时也是学者们研究的热点问题。自中国提出高质量发展以来,学者们也开始讨论区域经济高质量发展,《区域经济评论》也关注到这一问题,刊载了诸多这一主题的论文。孙久文(2018)认为实现高质量区域发展需要做好特殊区域发展战略、四大板块战略、经济带发展战略、城市化发展战略、“问题区域”发展战略、陆海统筹发展战略等六大战略。李佐军(2018)认为应从提高区域经济发展质量意识、工匠意识、效率意识和创新意识、制定和实施质量导向的评价、考核和奖惩制度、加快建立统一、公平竞争的市场经济体制、培育一批创新型经济主体和具有竞争力经济主体、推动更多产业向中高端跃升、建设创新型区域、大力培育和引进各种高级要素等方面全面提升区域经济发展质量。吴维海(2018)提出以“六个强化”提升中国区域经济发展质量,即强化国家层面的全局统筹引导、强化四大板块和省市层面区域协同和跨区合作、强化各级政府层面对“短板”资源的统筹和培训、强化对跨区域的痛点、难点和热点问题的把握、强化创新型城市和创新型企业的培育和扶持建设、强化国际视野。杨丹辉(2018)认为生态发展、绿色发展是提升区域发展质量的关键所在。区域经济发展趋势一直是学者们关注的热点问题,《区域经济评论》也刊载了诸多这一主题的论文。李曦辉、王卓东(2016)提出了中国区域经济发展的构想,认为在新的全球化时代,中国区域经济会转变发展方式,实现区域共进发展;会充分发挥市场机制作用的同时,注重特定地区经济发展,在国家统筹下逐渐缩小地区差异。李华香、李澍(2018)从深化供给侧结构性改革、创新区域政策、改善地区投资环境、提高政府服务水平等方面阐述了中国区域经济发展的政策走向。

2.区域协调发展问题研究

区域协调发展是近几年《区域经济评论》刊发论文的热点研究主题之一,特别是党的十九大报告把“实施区域协调发展战略”作为解决发展不平衡不充分问题的重要方略,为学者们研究区域协调发展问题指明了方向。李雪松(2018)提出了实现城乡区域协调发展的具体路径,认为通过完善城乡区域要素流动机制、完善城乡区域合作机制、完善城乡区域互助机制等能够实现城乡区域协调发展。袁惊柱(2018)分析了中国区域协调发展的研究现状,并通过介绍美国、欧盟和日本在区域协调发展上的成功经验,提出了中国加快区域协调发展的具体措施,如在制度安排上应明确区域协调政策主体促进,在制度实施上应实施有针对性的区域协调发展政策。胡伟等(2017)提出了以信息化驱动区域协调发展的最优路径选择。

3.区域转型升级问题研究

区域转型升级问题是近几年《区域经济评论》刊发论文的又一热点研究主题,特别是中国经济进入新常态以来,中国经济发展阶段的转变使得更多学者开始关注区域转型升级问题。部分学者以经济功能区的转型升级为研究对象,提出了其转型升级的动力、对策、路径等。陈耀(2017)以国家级开发区转型升级为突破口,从整合资源实施分层分类调控、明确责任多主体协同行动、产业融合优化结构布局、多元投资探索企业化管理、有进有退完善考核体系等五个方面提出了国家级开发区转型升级创新发展的对策建议。甄杰(2017)认为通过优化产业园区环境能够促使中国产业园区转型升级。刘志迎(2017)以为国家级开发区转型升级本质是园区内企业的转型升级,认为应驱动企业创新的动力,即驱动企业转型升级的内生创新动力、驱动企业转型升级的用户需求创新拉力、驱动企业转型升级的产学研创新协同力、驱动企业转型升级的供应商创新推动力、驱动企业转型升级的竞争对创新的压力、驱动企业转型升级的科技中介创新服务力、驱动企业转型升级的政策激励力。

4.重点区域发展问题研究

重点区域发展问题一直是《区域经济评论》刊发论文的热点研究主题,从现有文献来看,《区域经济评论》主要关注“一带一路”建设、长江经济带、京津冀协同发展以及中部地区的发展问题。

“一带一路”建设研究。“一带一路”建设作为经济全球化的中国方案,自提出以来,就受到学者们的广泛关注,《区域经济评论》刊载了大量该主题的论文。从现有研究来看,主要包含“一带一路”建设与地方经济发展、“一带一路”建设与中国对外开放、“一带一路”建设与可持续发展的研究。汤正仁(2015)、周立(2015)认为“一带一路”建设对外开放新战略给地方建设提供了前所未有的新机遇。钱津(2015)从国家战略层面,提出了地方参与“一带一路”建设的具体举措。周立、龙永图(2016)解读了“一带一路”建设与中国对外开放战略的新特点,即更加注重国际国内两个大局的统筹、更加关注提高中国的软实力和话语权、更加注意将重要的理念与对外开放的理念协调起来。张汉亚(2016)认为“一带一路”建设为中国投资开辟了新领域,标志着中国企业对外投资进入新的阶段。张茉楠(2016)分析了“一带一路”倡仪框架下的产能合作问题,认为构建“一带一路”全球价值链产能合作不仅可以为中国产业转移与产业升级提供新机遇,也会推动新一轮全球贸易的繁荣与增长。

京津冀协同发展研究。推动京津冀协同发展是当前中国区域发展的重要任务,《区域经济评论》十分关注这一主题的研究,刊载了多篇文章,以飨读者。从京津冀协同发展问题看,张亚鹏(2018)认为京津冀产业协同发展面临产业周期不同步、产业环境不协调、产业协同创新不平衡、产业协同动力不充分等诸多问题。安树伟(2017)通过对《京津冀协同发展规划纲要》实施效果进行测度,认为当前京津冀协同发展存在区域发展差距悬殊、人口集聚不平衡、环境问题依然严重、区域交通布局不合理、产业协作效率不高等问题。从京津冀协同发展举措看,刘戒骄(2018)认为京津冀协同发展当前重点应突破阻碍协同发展的行政束缚和政策体制,创新协同发展组织管理方式,建立跨区域利益合理分配机制。赵弘、张静华(2017)提出将“微中心”建设作为推动非首都功能疏解和京津冀协同发展的重要抓手。

中部地区发展研究。作为中国区域发展的重要增长极,中部地区发展问题一直受到《区域经济评论》的青睐,刊载了诸多论文。在进一步推动中部崛起上,范恒山(2018)提出了借力国家重大战略、打造先行功能平台、提升自身比较优势、实施品牌引领工程、构建利益平衡机制的五条重点路径;张大卫(2018)立足区域发展战略再平衡,围绕创新能力提升、营商环境打造、基础设施建设、资源配置效率提升等方面培育中部地区发展新优势;刘尚希(2018)反思了当前中部地区崛起面临的制度创新问题,如制度基础问题、城乡分治问题、区域财政体制问题、地方金融监管问题等;曹文栋(2018)认为中部地区发展的着力点在于发挥区域政策和规划的引导作用、优质高等院校资源向中西部倾斜、进一步加强中部地区的对外合作和开放;肖金成(2018)、杜平(2018)、周毅仁(2018)分析了中部崛起的新机遇、新挑战与新变化。在加快中部发展上,吕可文等(2017)对中部六省的区域创新能力进行了评价,认为提升区域创新能力,需要发挥中部地区比较优势。

四、结论及展望

从上述分析来看,《区域经济评论》具有独特的办刊风格与特色,在区域经济学科研究领域具有重要学术声誉和知名度。从作者队伍来看,《区域经济评论》拥有一支强大的核心作者队伍和核心机构队伍,正是因为他们高质量的论文扩大了《区域经济评论》的学术影响力。从转载情况来看,《区域经济评论》在区域经济学科上保持着较高的转载率,越来越受到业界的关注和同行的认同,并逐渐成为区域经济学科领域重要的情报源。从引用情况来看,《区域经济评论》6年间共被引3992次,且有文章被《中国社会科学》《管理世界》《中国软科学》等国内人文社科顶级刊物文章引用,《区域经济评论》学术影响力越来越高。从刊发文章来看,《区域经济评论》关注的主题契合当前区域经济发展热点,比如区域协同发展问题、区域转型升级问题、长江经济带建设问题、京津冀协同发展问题、“一带一路”建设问题等都是当前区域经济领域研究的热点。

通过梳理6年来《区域经济评论》刊发文章的热点,笔者以为,未来一段时间《区域经济评论》刊文所关注的方向和重点可能会包括:区域经济高质量发展问题的研究;区域协同发展问题的研究;区域政策问题的研究;长江经济带建设问题的研究;大湾区建设问题的研究:如粤港澳大湾区建设、环渤海湾大湾区建设、环杭州湾大湾区建设等;城市及城市群发展问题的研究:如收缩型城市、智慧城市等;区域产业问题的研究:如数字经济、共享经济、互联网经济等。

注释

①文中提到的文献均见2013—2018年《区域经济评论》。