区域生态文明建设水平测评及其驱动因素研究*

2019-07-12吴旭晓

吴旭晓

一、引言

2010年中国超越日本成为全球第二大经济体,但也付出巨大的资源环境成本。为了应对资源约束日益趋紧、环境严重恶化、生态系统快速退化的严峻形势,2012年党的十八大报告明确提出“大力推进生态文明建设”的战略部署,吹响了中国全面建设生态文明的集结号,神州大地掀起了生态文明建设的新浪潮。几年过去了,中国不同区域生态文明建设成效如何?短板在哪里?哪些因素是生态文明建设水平提升的驱动因素?哪些因素是区域生态文明建设水平提高的现实梗阻?对这些问题的系统探索,可以为新时代进一步高质量推进生态文明建设提供参考依据。

国外学者主要运用真实储蓄法、能值分析法、环境可持续指数和生态足迹法来考察生态文明建设水平。在国内,高珊、黄贤金(2010)从增长方式、产业结构、消费模式和生态治理4个维度出发构建评价指标体系,运用功效函数法综合评价了2000—2007年江苏省生态文明建设绩效。罗辉等人(2014)从经济发展、社会进步、资源节约、污染控制、生态环境和生态文化6个方面选择指标,运用线性加权法对2005—2010年昆明生态文明建设水平进行测度。龚勤林、曹萍(2014)从经济发展、社会进步、生态环境、生态制度和生态文化5大维度出发选取指标,运用层次分析法(AHP)对2001—2010年四川省生态文明建设水平进行评价与分析。项赟等人(2015)从生态经济、生态环境、生态人居、生态文化和生态制度5个维度构建生态文明建设水平评价指标体系,应用差异驱动法对2010—2011年江苏和广东各市生态文明建设成效进行比较分析。成金华等人(2015)从国土空间优化布局、资源能源节约集约利用、生态环境保护、生态文明制度建设4个维度构建评价指标体系,运用动态因子分析法测算了2003—2012年中国31个省份生态文明建设成效,结果显示,生态文明水平呈现由沿海向内陆逐步递减的演变趋势。高志刚、丁文恒(2015)从生态经济、民生改善、生态环境、生态治理和生态文化5个维度选取指标,运用主成分分析方法,对2011年中国除西藏以外的30个省(市、区)生态文明建设水平进行综合评价研究,结果显示中国4大区域生态文明建设水平由高到低依次是东部地区、东北地区、中部地区和西部地区。汪秀琼等人(2015)从经济、社会、环境、文化和制度5个维度构建评价指标体系,应用因子分析法对2012年中国31个省份生态文明建设水平进行评价和分析,研究显示,生态文明水平相对较高的省份大多位于东部地区,相对较低的省份主要位于西南地区。马勇、黄智洵(2016)从生态环境保护、资源环境状况和经济社会发展3个方面出发构建指标体系,应用熵权TOPSIS综合评价法对2009—2013年长江中游城市群生态文明水平进行评价分析。王文军等人(2017)从经济建设生态化、社会发展生态化、资源环境利用效率化、文化和制度生态化4个方面构建评价指标体系,应用属性层次模型对2013年广东省地级市生态文明建设水平进行评价。齐岳等人(2018)从经济、社会及环境3个方面出发选取指标,应用层次分析法对2008—2015年京津冀生态文明发展状况进行综合测评。孙顺强等人(2018)从国土资源优化、产业结构优化、生态制度建设、生态文化宣传4个维度出发构建指标体系,应用熵值法对2004—2015年重庆生态文明建设水平进行综合评价。李晓东等人(2019)从生态现状、生态保护、生态经济和生态文化4个维度构建评价指标体系,运用灰色关联模型对2005—2015年河南省生态文明水平进行评价分析。

国内外的学者就生态文明建设水平评估进行了有益的探索,并取得累累硕果,但在评价指标体系构建、指标权重合理赋值等方面仍存在进一步完善的空间。本文在参考生态文明建设评价相关研究文献的基础上,选取相对合理的评价指标,运用兼顾“主观性”与“客观性”的综合评价模型对2013—2017年中国4大区域26个省(区)(京、津、沪、渝四大直辖市和西藏除外)生态文明建设水平进行比较研究,并运用系统理论方程对影响区域生态文明建设成效的驱动因素进行分析,查找进一步推进区域生态文明高质量发展的着力点,为相关部门提供决策参考。

二、生态文明建设水平的测度模型

本文旨在系统测度和比较分析中国不同区域生态文明建设情况,与单维度确定指标权重的研究方法相比,本文更倾向于采用兼顾主观赋权法和客观赋权法优点,并且偏差最小的组合分析模型。

1.生态文明建设水平评价模型

首先,运用极差法对指标数据进行无量纲化处理,得到标准化后的数据zij。其次,运用改进的层次分析法(Improved Analytic Hierarchy Process,简记为IAHP)计算得到主观权重;IAHP的优点是无需对判断矩阵逐一进行一致性检验,可以简化计算过程,提升运算效率。再次,运用Diakoulaki等人提出的CRITIC法获得客观权重,CRITIC法的基本原理是利用数据之间的对比强度及相关性来反映指标的权重。

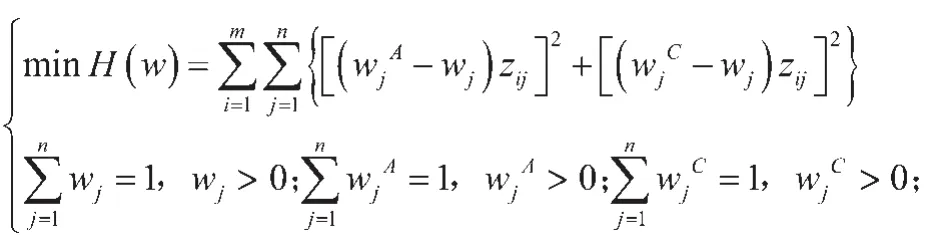

设IAHP获得的指标权重为WAj,CRITIC法获得的指标权重为WCj;假设各项指标的综合权重为wj。要求所有方案指标在主、客观赋权下的决策结果的偏差越小越好。为此建立如下最小二乘法优化决策模型:

运用拉格朗日函数求解上述优化模型,得到:

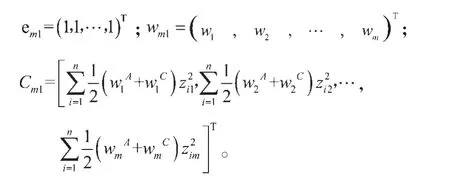

得到指标层综合权重后,按照下式,可以求得子系统的发展水平指数。

进而求出区域生态文明指数。

式(2)中,ECI(Eco-Civilization Index)是生态文明指数的简写;wi为子系统的权重;q为子系统的数量,在本研究中q=6。

2.评价指标选取与数据来源

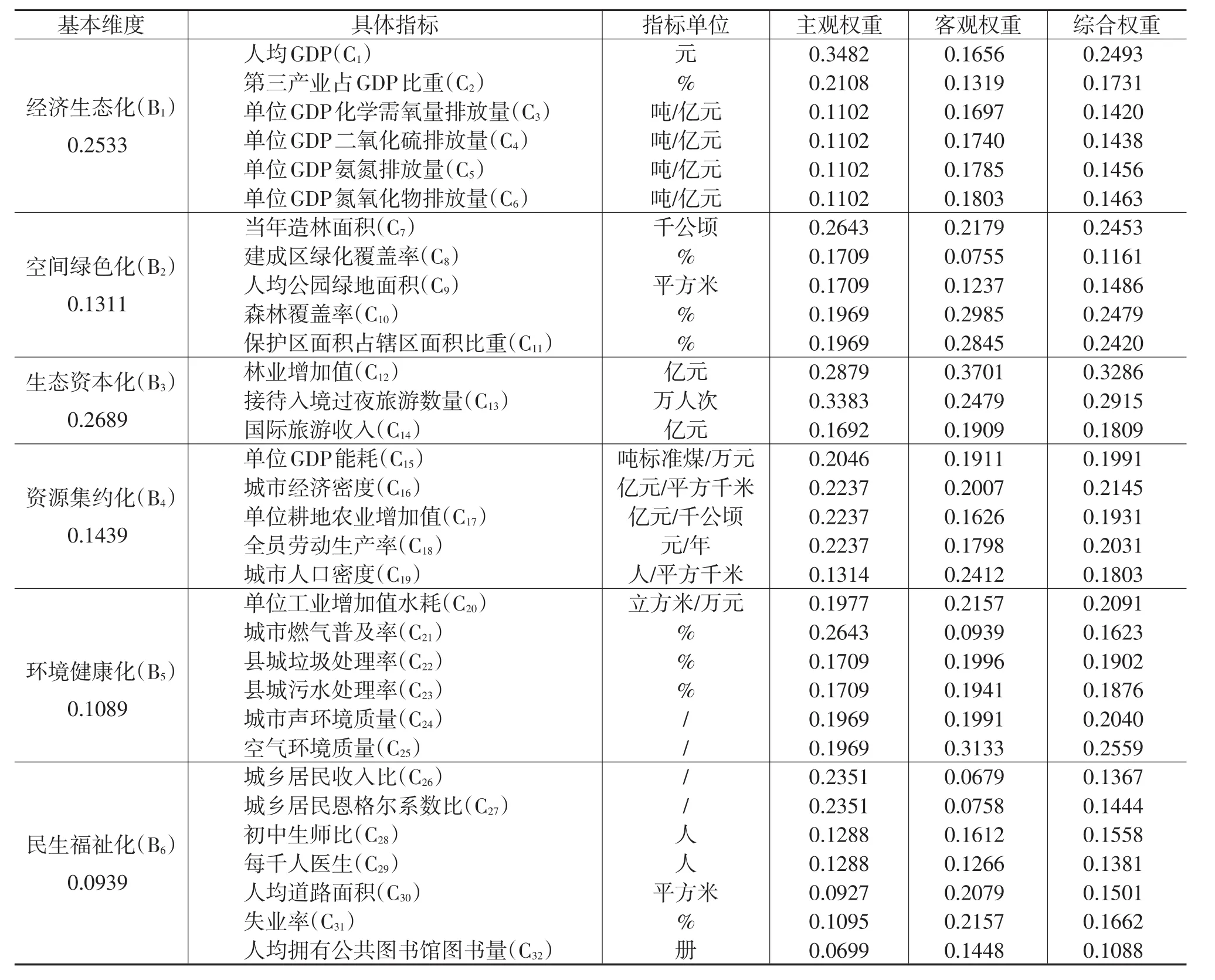

2016年12月,国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》明确提出,要从资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等方面出发对中国各省份生态文明建设情况进行年度评价。参考中央和地方的考核办法,结合国内外的相关研究成果,从生态文明的基本内涵和外在特征出发,遵循指标选择的典型性、可比性、数据可获得性等原则,本研究主要从经济生态化、空间绿色化、生态资本化、资源集约化、环境健康化和民生福祉化等6个维度出发,构建了包含32个具体指标的生态文明建设水平综合评价指标体系(见表1)。其中,经济生态化是生态文明建设的基石和支撑,空间绿色化是区域生态文明的外在体现,生态资本化是新时代生态文明可持续发展的重要内生动力,资源集约化和环境健康化是生态文明建设的基本要求,民生福祉化是以人民为中心推进生态文明建设的出发点和落脚点。各级指标的权重见表1中的相关数据。

研究所采用的原始数据主要来自2014—2018年的各省区统计年鉴和《中国统计年鉴》以及2013—2017年各省(区)的环境状况公报和环境统计年报。面板数据包括26个省(区)在2013—2017年的时间序列数据,样本观测点共计150个,基本数据4800个。

表1 区域生态文明建设水平评价指标体系

三、区域生态文明建设评价与分析

为了描述方便,先对发展指数(DI)进行等级划分。DI<0.5,属于低水平;0.5≤DI<0.6,属于较低水平;0.6≤DI<0.7,属于合格水平;0.7≤DI<0.8,属于中等水平;0.8≤DI<0.9,属于良好水平;0.9≤DI,属于优质水平。

1.基本维度平均发展水平测评

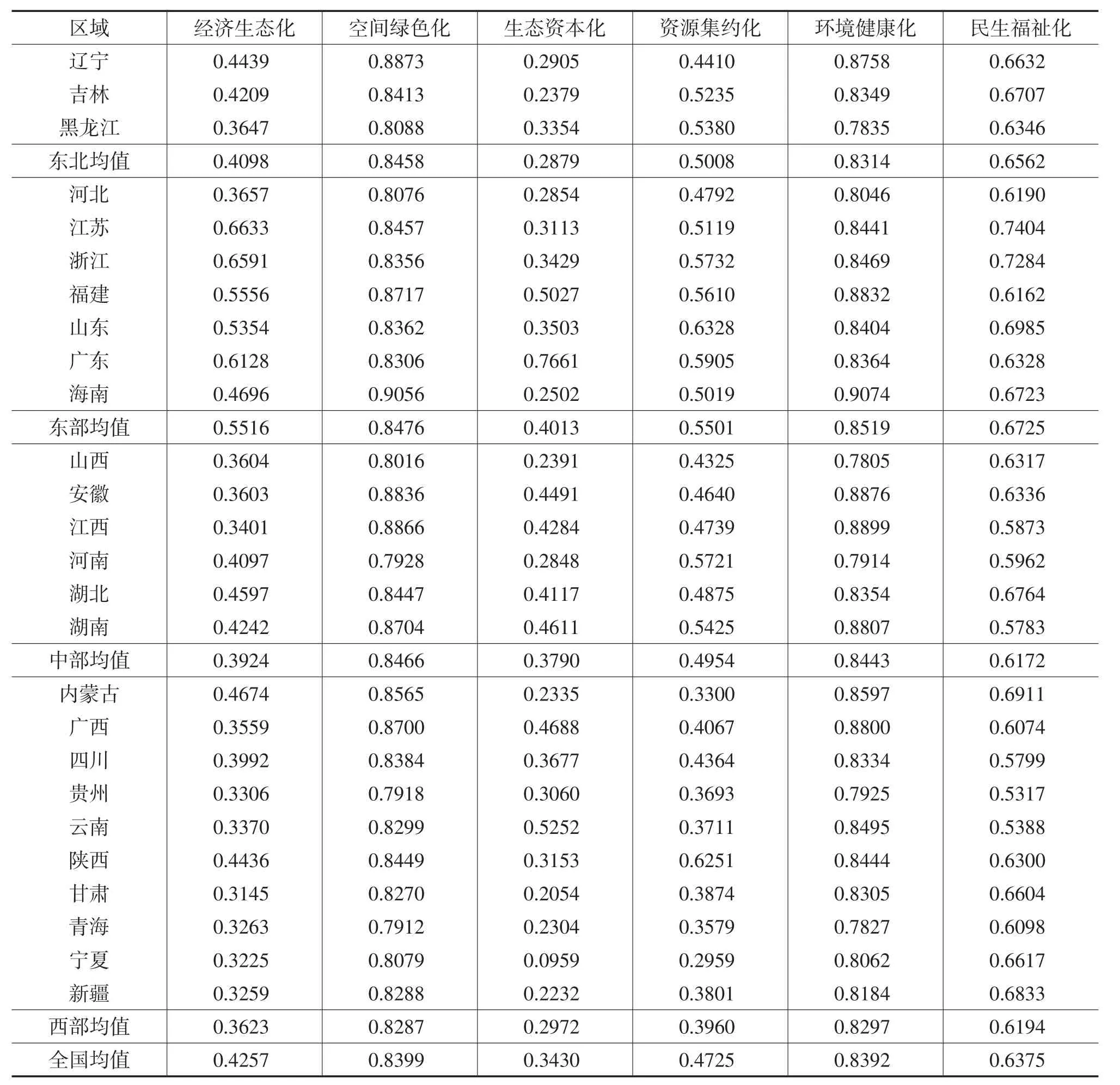

根据上文构建的研究模型和生态文明评估指标体系,对中国大陆除京、津、沪、渝4大直辖市和西藏外的26个省(区)2013—2017年各子系统发展水平进行测评,结果见表2。

表2 2013—2017年中国区域生态文明子系统平均发展水平

2013—2017年,东北地区3个省份的经济生态化和生态资本化的平均水平都处于低水平档次,民生福祉化平均水平处于合格档次;辽宁资源集约化平均水平处于低水平档次,其余两省处于较低水平档次;黑龙江环境健康化平均水平达到中等档次,其余两省处于良好水平档次;空间绿色化水平总体上比较高,3个省份的平均水平都达到良好水平档次。

在东部7省中,河北和海南经济生态化均值处于低水平档次,福建和山东处于较低水平档次,主要原因是这4个省份的重化工业在工业中所占的比重较高;广东、江苏和浙江虽然经济总量位居全国前三名,但经济生态化的平均水平也仅达到合格档次。在空间绿色化和环境健康化这两个方面,东部7省均在良好档次以上,海南甚至达到优质档次。广东生态资本化和资源集约化的平均水平皆是最高的,分别达到中等和合格档次,其余6个省份均在合格线以下。江苏和浙江的民生福祉化平均水平达到中等档次,其余5个省份则处于合格档次。

中部6省经济生态化和生态资本化的平均水平都处于低水平档次。除了河南空间绿色化平均水平处于中等档次外,其余5个省份均达到良好档次。河南和湖南资源集约化平均水平处于较低水平档次,其余4个省份均处于低水平档次。除了山西和河南环境健康化平均水平处于中等档次外,其余4个省份达到良好档次。江西、河南和湖南的民生福祉化平均水平处于较低档次,其余3个省份处于合格档次。

西部10省(区)经济生态化和资源集约化均值都属于低水平档次。除了贵州和青海的空间绿色化均值属于中等水平外,其余8个省份均达到良好档次。唯有云南的生态资本化平均水平属于较低水平,其余9个省(区)均处于低水平档次。四川、贵州和云南民生福祉化处于较低水平档次,其余7个省(区)属于合格档次。

2013—2017年,在26个省(区)中,江苏的经济生态化和民生福祉化的平均水平是最高的;海南的空间绿色化和环境健康化的平均水平最高,发展指数均在0.9以上;生态资本化和资源集约化平均水平最高的分别是广东和福建。经济生态化、空间绿色化、环境健康化和民生福祉化平均水平最低的省(区)依次是甘肃、青海、山西和贵州;生态资本化和资源集约化均值最低的皆是宁夏。2013—2017年,中国生态文明6个子系统平均建设水平由高到低排序依次为空间绿色化、环境健康化、民生福祉化、资源集约化、经济生态化、生态资本化。

2013—2017年中国4大区域经济生态化和资源集约化均值由高到低排序依次为东部地区、东北地区、中部地区、西部地区;空间绿色化和环境健康化均值由高到低排序依次为东部地区、中部地区、东北地区、西部地区;生态资本化平均水平由高到低排序依次为东部地区、中部地区、西部地区、东北地区;民生福祉化平均水平由高到低排序依次为东部地区、东北地区、西部地区、中部地区。

2.生态文明指数时空演变分析

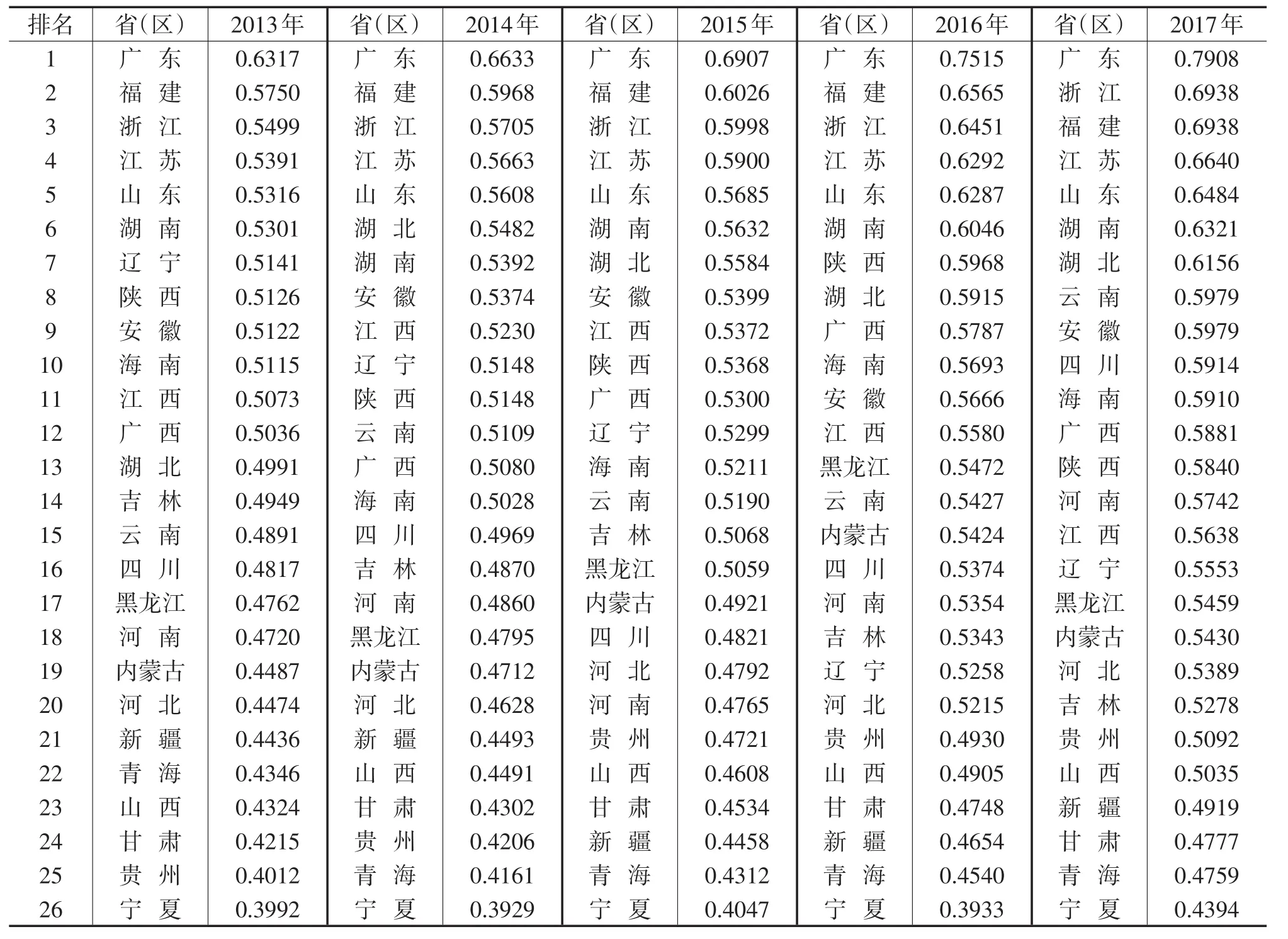

根据生态文明各子系统发展指数计算得到2013—2017年26个省(区)生态文明建设水平,结果见表3。

2013—2017年,东北地区的辽宁生态文明建设水平全国排名呈现先逐年下滑最后反弹的演变态势,先由2013年第7位快速下跌到2016年的第19位,然后反弹到2017年的第16位;吉林生态文明指数全国排名表现出波段式下滑的变化趋势,由2013年的第14位螺旋式下降到2017年的第20位;黑龙江生态文明建设水平全国排名围绕第17位上下波动,在2016年最高达到第13位。

2013—2017年,生态文明建设水平排名前5位的均是东部地区的省份。广东、江苏和山东的生态文明建设水平分别一直稳居全国第1名、第4名和第5名;2013—2016年福建生态文明建设水平位居中国第2名,2017年下滑到全国第3名,浙江的情况和福建刚好相反;海南生态文明建设水平的排名呈现先降后升再降的演变趋势,先由2013年的全国第10名下降到2014年的第14名,然后逐年上升到2016年的第10名,再下降到2017年的第11名;河北是东部地区生态文明指数最低的省份,生态文明建设水平全国排名一直在第19—20位之间徘徊。

中部地区的湖南生态文明建设水平除了2014年位居全国第7名外,其余4年均名列全国第6,这得益于湖南孜孜不倦推进资源节约、环境友好型社会建设;湖北生态文明建设水平的全国排名呈现出冲高回落再反弹的变化趋势,先由2013年的第13名跃升至2014年的第6名,再缓慢下跌到2016年的第8名,然后反弹至2017年的第7名;安徽生态文明建设水平全国排名在第8—11位之间波动;江西生态文明建设水平全国排名先升后降,先由2013年的第11名上升到2014—2015年的第9名,然后逐年下行到2017年的第15名;河南生态文明建设水平全国排名先升后降再上升;煤炭大省山西生态文明建设水平排名全国倒数第4—5位。

表3 2013—2017年中国省区生态文明建设水平

西部地区的陕西和广西生态文明建设水平排名均呈现出先降后升再降的演化趋势。四川和云南生态文明建设水平排名呈现出波动式上升的变化态势,2017年的排名分别位居全国第10名和第8名,均比2013年有了较大幅度的提升。内蒙古生态文明建设水平排名呈现先升后降的演化趋势。与2013年相比,2017年新疆和青海生态文明建设水平全国排名均出现不同程度的下滑。甘肃生态文明建设水平排名在2013年和2017年相同,其余年份排名上升了1位。贵州生态文明建设水平全国排名由2013年的倒数第2位,上升到2015年的倒数第5位,然后一直维持排名不变。宁夏生态文明建设水平排名一直处于26个省(区)中倒数第1位的位置。

2013—2017年,生态文明指数提升幅度最大的前5位均是东部地区的省份,由高到低依次分别为广东、浙江、江苏、福建、山东,分别提升了0.1591、0.1439、0.1249、0.1187、0.1167;中部地区的湖北、河南、湖南的提升幅度在10个百分点以上,分别达到0.1165、0.1022、0.102;西部地区的四川、云南、贵州的提升幅度也在10个百分点左右,分别为0.1097、0.1162、0.108;新疆、青海、辽宁、宁夏和吉林生态文明指数提升幅度位居全国倒数后5名,提升幅度不足5个百分点。

2013—2017年,生态文明指数提升比例超过20%的有贵州、浙江、广东、湖北、江苏、四川、云南、山东、河南、内蒙古、福建、河北等12个省(区),年均增长率超过4%,提升速度较快;生态文明指数提升比例在10%—20%的有湖南、广西、安徽、山西、海南、黑龙江、陕西、甘肃、江西、新疆、宁夏等11个省区,年均增长率在2%以上,提升速度中等;青海、辽宁、吉林生态文明指数提升比例不足10%,提升速度较慢。

2013—2017年,中国26个省(区)生态文明指数平均值只有0.5294,属于较低水平等级;在四大区域中,东部地区生态文明指数平均值最高,也只有0.5938,没有达到合格水平;其次是中部地区,生态文明指数平均值为0.5335;第三是东北地区,生态文明指数平均值为0.5164,最低的西部地区,生态文明指数平均值处于低水平等级,只有0.4858。

运用ArcGIS软件对数据进行可视化处理,以便把握生态文明建设水平的时空演化情况,时间截面分别为2013年、2015年、2017年,结果发现,2013—2017年中国生态文明建设不断取得新成绩,但生态文明建设不充分、生态文明指数分布不均衡的特征也比较突出。具体来看,2013年,唯有广东生态文明指数达到合格水平;东北地区的辽宁,东部地区的山东、江苏、浙江、福建、海南,中部地区的安徽、江西、湖南,西部地区的陕西和广西,达到较低水平;其余14个省(区)生态文明指数处于低水平;低水平和较低水平的省(区)占研究省(区)总数的比重高达96%。2015年的情况有所好转,东北三省生态文明指数均进入较低水平;东部地区生态文明指数达到合格水平的省份增加了福建;中部地区除了山西和河南,其余4省生态文明指数均进入较低水平;西部地区进入较低水平的省(区)增加了云南。2017年,中国生态文明建设水平有了进一步的提升;广东生态文明指数率先进入了中等水平;东部地区的山东、江苏、浙江、福建以及中部地区的湖南、湖北步入合格水平省份行列;较低水平的省(区)增加了西部地区的内蒙古、贵州、四川和中部地区的河南、山西以及东部地区的河北。总体上看,中等水平和合格水平的省份主要分布在东部地区以及部分中部地区,低水平和较低水平的省(区)大都分布在东北及中西部地区;其中,低水平省(区)变化最大,3年间均处于低水平的省(区)主要集中在西北地区的新疆、甘肃、青海和宁夏。

四、生态文明建设水平的驱动因素

通过对中国区域生态文明建设水平的时空差异进行测度与评价,发现生态文明建设水平还有待进一步提升。由于影响生态文明建设水平的因素很多,为此需要合理识别出不同影响因素到底是起到正向的促进作用还是反向的制约功能。

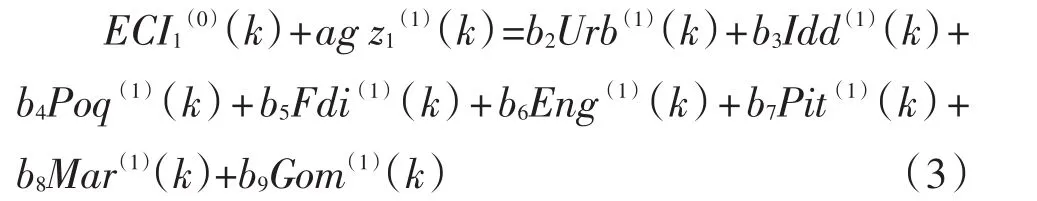

1.理论模型的构建

根据区域生态文明建设进程及其内在要求,区域生态文明建设水平的影响因素主要从城镇化(Urb)、创新发展(Idd)、人口素质(Poq)、开放发展(Fdi)、环境治理(Eng)、信息化(Pit)、市场化(Mar)、政府管理(Gom)等方面进行考量,其理论模型构建如下:

式(3)中,ECI是生态文明指数。其中:z1(1)为影响因素x1(1)的紧邻均值生成数列。x1(1)是 xi的1-AGO生成。-a是系统发展系数,反映生态文明系统可持续发展能力;b(ii=2,3,…,n)称为影响系数,通过系数bi可以看出影响因子对生态文明系统演化发展作用力的大小和方向。如果bi为正数,说明起到正向促进作用;如果bi为负数,则说明该因素起到反向制约作用;bi绝对值的大小反映了其作用力度的强弱。-a和bi通过最小二乘法求得。

在影响因素选取过程中,用常住人口城镇化率(%)反映城镇化水平,专利数量代表创新水平,万人在校大学生数量描述人口素质,外商投资代表开放发展水平,工业污染治理投资额占工业增加值比重表示环境治理能力,企业每百人使用计算机数量表示信息化水平,人均社会消费品零售总额、非公企业全社会固定资产投资占全社会固定资产投资比重和私营企业主营业务收入占规模工业企业主营业务收入比重这3个指标的合成指数表示市场化水平,林业投资占GDP比重表示政府对生态文明建设的管理水平。

2.实证结果及分析

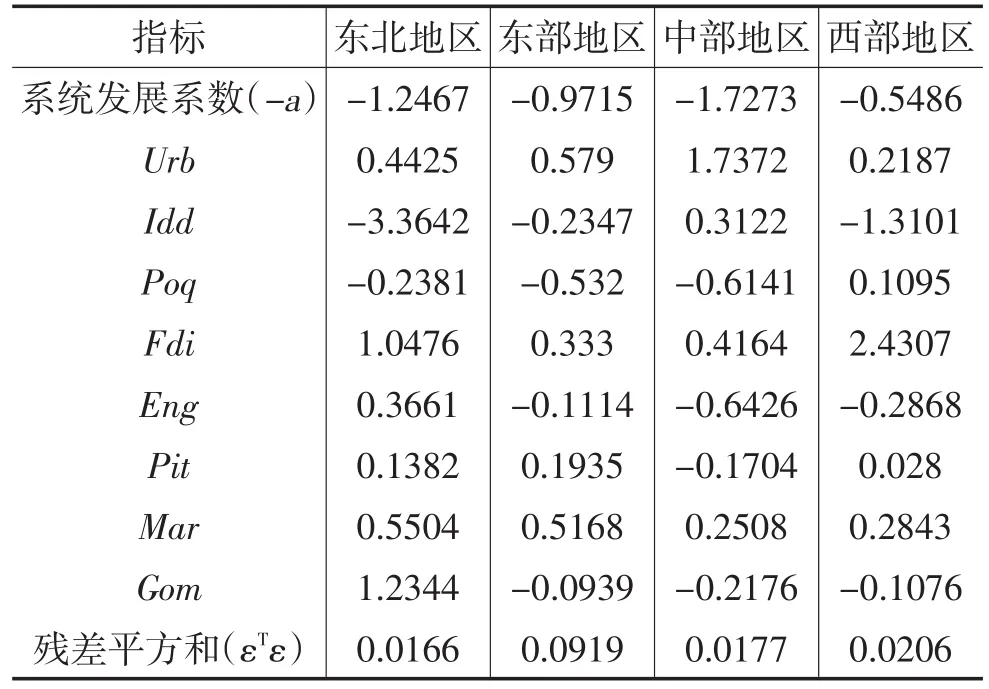

运用GSTA V7.0软件,对中国东北、东部、中部和西部四大地区分别进行影响因素实证分析,计算结果见表4。

从表4的系统发展系数可以看出,中国四大区域生态文明系统的发展系数均为负数,意味着自身的可持续发展能力较弱,推进生态文明建设的路径有待进一步优化。由于工业化进程带来的生态系统损害的程度较小,西部地区的可持续发展能力反而是最大的;中部地区目前整体上处于工业化中后期阶段,重化工业在工业结构中所占的比重较大,制约了生态文明系统的可持续发展能力,导致中部地区生态文明可持续发展能力最弱小;东部地区生态文明系统可持续发展能力位居第二位,目前主要是为前期的粗放型工业化带来的生态环境破坏“还债”;东北地区生态文明系统可持续发展能力比中部地区强、比东部地区弱。从残差平方和来看,均小于0.1,模型的精确度均比较高。

表4 驱动因素的计算结果

就东北地区而言,创新发展和人口素质是生态文明指数提升的制约因素,人口素质的制约功能尤为突出,影响系数达到-3.3642,主要原因是东北地区的大学生毕业后大部分离开东北地区,入关就业,甚至南下到长三角、珠三角就业,人才流失严重;其余因素都对生态文明建设起到一定的推动作用,驱动作用比较显著的是对外开放和政府管理,影响系数都在1以上。就东部地区来说,创新发展、人口素质、环境治理、政府管理是生态文明指数提升的制约因素,其余因素起到促进作用。从中部地区来看,人口素质、环境治理、信息化和政府管理是制约因素,其余因素是驱动因子;城镇化是中部地区生态文明指数提升的最主要因素,影响系数达到1.7372。就西部地区而言,城镇化、人口素质、开放发展、信息化和市场化对生态文明指数的提升起到正向的驱动作用,开放发展的作用尤为突出,驱动系数达到2.4307;其余因素则起到制约作用。整体上看,城镇化、开放发展和市场化对中国四大区域生态文明建设均发挥正向的驱动作用,其余因素的作用在不同区域发挥的功能有所区别。

五、结论与建议

1.结论

基于改进的层次分析法和CRITIC法分别确定指标的主观权重和客观权重,然后运用拉格朗日函数优化模型确定指标的综合权重,从而对中国4大区域26个省(区)(京、津、沪、渝4大直辖市和西藏除外)生态文明建设水平进行综合测度,并利用系统动态方程实证分析其驱动因素。得出以下主要结论:2013—2017年,中国四大区域的空间绿色化和环境健康化水平整体比较高,而经济生态化、生态资本化和资源集约化水平总体较低;中国生态文明建设水平处于逐年上升的轨道之中,但尚无一个省份和区域达到良好等级;生态文明指数相对领先的省份主要集中于东部地区,广东一直处于全国领先位置;生态文明指数相对滞后的地区基本位于西北地区,宁夏一直处于倒数第一位置。生态文明建设驱动因素存在明显的区域差异,创新能力不足是东北和西部地区生态文明建设的主要制约因素,政府管理和开放发展分别是东北和西部地区的核心驱动因素,城镇化是东部和中部地区的首要驱动因素。

2.建议

根据以上研究结论,为了在确保省域生态文明建设水平持续提升的前提下,进一步缩小中国区域之间生态文明建设水平差距,本文提出如下对策建议。

就东北地区而言,一方面要增加绿色创新财政投入,推进传统产业的绿色技术改造,全面提升经济生态化水平;另一方面,要营造创新创业的社会环境,留住各行各业的有用人才,减缓人才流失速度,为生态文明建设提供人力资源保障。此外,要整合社会资源,打造优质的营商环境,打破“资本不过山海关”的困局,提升开放发展水平,为生态文明建设提供新动力。

就东部地区而言,首要任务是拉长生态文明建设的两块短板,即河北和海南。河北要加快融入京津冀生态文明协同建设中去,全面提升企业节能减排水平,推进承德、南戴河、北戴河、秦皇岛、山海关等地区的生态资源网络化发展,打造新型产业生态体系,提升经济生态化和生态资本化水平。海南要以国际旅游岛建设为抓手,加快生态资源产业化步伐,提升生态资本化水平。

就中部地区而言,两型社会试验区的湖北和湖南的生态文明建设水平相对较好,达到了合格档次,其余4省截至2017年仍然处于较低水平档次。煤炭大省山西需要积极推进“互联网+环保”建设,加大生态文明建设财政投入,摆脱“资源诅咒”;河南与安徽需要大力推进信息化与制造业融合发展,发展循环经济,加快产业绿色化转型升级;江西需要立足生态资源优势,加快实现绿水青山向“金山银山”转化。

西部地区是中国生态文明建设低水平和较低水平省区集中的区域,同时资源禀赋丰裕,人口稀少,资源环境压力相对较小。因此,一方面,需要加大清洁生产技术的引进和吸收,走新型工业化道路,提升产业生态化水平;另一方面,要积极融入国家“一带一路”建设,以开放发展推动生态文明建设。此外,要加大政府环境治理的财政支出,以环境规制倒逼经济增长方式转型,助推生态文明建设水平的快速提升。