微信对大学生政治效能感影响的实证研究

2019-07-11王夫寿

王夫寿

摘要:新媒体使用与政治效能感的关系是新媒体时代的研究热点。以江苏省17所高校2017年“微信场域内大学生公共参与行为研究”调查数据为基础,研究了微信使用对大学生政治效能感的影响。结果表明:大学生的政治效能感处于中等水平,外在政治效能感高于内在政治效能感;微信使用对大学生外在政治效能感没有显著影响,而对内在政治效能感存在负面影响。

关键词:微信;外在效能感;内在效能感;倾向值匹配

一、引言

新媒体使用与政治效能感的关系是新媒体时代的研究热点,然而新媒体使用对政治效能感产生何种影响,在学界却一直存在争议。有学者认为互联网作为一种新型的信息传播媒介能够增进公民的效能感。然而,也有学者认为,互联网破坏了民主政治赖以正常运作的重要机制和元素,数字鸿沟、互联网娱乐化、互联网信息的无效性都会使得政治效能大打折扣。[1]自2011年以来,微信已经成为新媒体的代表性力量,也成为大学生积极参与社会公共生活的重要渠道。作为社会发展的重要后备力量,学生时期所形成的政治态度对个体将来的政治行为将产生重要的影响。如果对大学生网络参政意识和行为缺少有效引导,将存在触发不良网络舆情的潜在风险。

那么,新媒体时代,大学生的政治效能感如何?微信使用对大学生政治效能感起着什么作用?本文将借助江苏省17所高校微信使用与大学生公共参与行为问卷调查数据,实证分析微信使用对大学生政治效能感的影响,意在为地方政府和高校引导大学生网络参政行为提供参考。

二、文献回顾:不同视角下的互联网使用与政治效能感

政治态度与政治参与是政治科学研究领域的重要议题,政治效能感作为政治态度的重要指标受到国内外学者的关注。政治效能感的研究兴起于20世纪50年代坎贝尔等人对美国选举的研究,他们发现除了政党认同、问题取向、选民取向等因素外,政治效能感是影响美国民众选举行为的重要因素。[2]坎贝尔(1954)将政治效能感界定为“个体政治行为对政治过程可以产生或者能够产生影响力的感知,也就是值得个体去实践其公民责任的感知。这种感知就是,政治与社会变化的发生是可能的,并且个体能够在这种变化中发挥一定的作用”[3]。此后,罗伯特·莱恩将政治效能感分为内在政治效能感和外在政治效能感两个维度。内在政治效能感是个人相信自己可以影响政府的感知,而外在政治效能感则是个体相信当权者或者政府应该回应民众的感知。[4]这种划分得到大部分学者的认可并应用于实证研究。政治效能感之所以受到研究者的关注,主要是因为,它不仅是影响政治行为的一个重要变量,而且作为“当代民主理论”的核心概念,它是“民主政治参与理论”的重心所在。[5]

互联网使用与政治效能感的关系一直存在两种截然相反的理论观点:一种认为互联网对政治效能感没有影响或负面影响;另一种認为互联网能够提升政治效能感。[6]悲观主义者认为互联网降低政治效能感。他们认为,人们可能因无法得到政府的有效回复而灰心丧气,进而降低个体的外在效能感。[7]乐观主义者认为,互联网可以促进公民与公职人员的互动并让他们担负责任,也使个体能够轻松获得有关政治候选人、政治议题以及一般政治的信息,进而提升个体的外在效能感。从这个角度考虑,互联网也可以通过向公民提供易得有效的政治信息而提高个体的内在效能感。[8]

互联网与政治效能感的经验研究所得结论并不一致。Pinkleton等学者研究发现,有效的媒介使用对个体外在政治效能具有显著的影响。[9]但也有研究者发现,互联网使用和政治效能感之间不存在正相关。[10]以往研究存在的问题是:一些研究没有区分外在效能感和内在效能感,另外互联网使用与政治效能感的关系可能存在自我选择偏误。[11]本研究将政治效能感划分为外在政治效能感和内在政治效能感,并在克服自我选择偏误的基础上,考察微信使用与大学生外在政治效能感、内在政治效能感的关系。

三、数据来源与变量测量

(一)数据来源

本文数据来自教育部人文社会科学研究项目“微信场域内大学生公共参与行为研究”课题组于2017年7月~10月在江苏省17所高校进行的抽样调查。调查采用分层抽样进行,依据高校办学层次和隶属关系,将江苏省17所高校划分为:本科高校、专科高校、独立高校、民办高校等四种类型。考虑到不同层次高校的学生基数差异,在发放调查问卷时,对本科高校作了倾斜。

在被抽中的学校内,再按文理科进行分层,依据抽中学校文理比例,确定样本中文理科的比例。最后,在文科和理科中按照年级分层抽取个体。最终发放问卷1700份,回收有效问卷1572份,有效回收率为92.47%。

(二)相关变量测量及描述统计

坎贝尔认为,政治效能感是“个体对政治与社会变迁是否可能以及他们能否在这一过程中发挥作用的感知”[12]。本文在参考现有文献的基础上,将大学生的政治效能感的测量操作化为以下5个问题。

(1)政府官员会重视我对政府的态度和看法(Q1)。

(2)我对政府部门的意见或建议有办法让领导知道(Q2)。

(3)我向政府机构提出建议时,会被有关部门采纳(Q3)。

(4)如果让我当政府干部,我也能完全胜任(Q4)。

(5)我觉得自己有能力参与政治(Q5)。

我们采用李克特量表的方式对政治效能感进行测量,选项为完全不同意、不同意、无所谓、同意和完全同意,分别赋值1~5分,分值越高,表示政治效能感越强。微信使用是本研究关注的自变量。在问卷中,我们询问了微信使用频率,选项为经常使用、有时使用、偶尔使用、从不使用。为满足倾向值匹配的要求,将微信使用重新划分使用和不使用两类,将经常使用、有时使用、偶尔使用重新编码为1,代表使用,将从不使用重新编码为0,代表不使用。

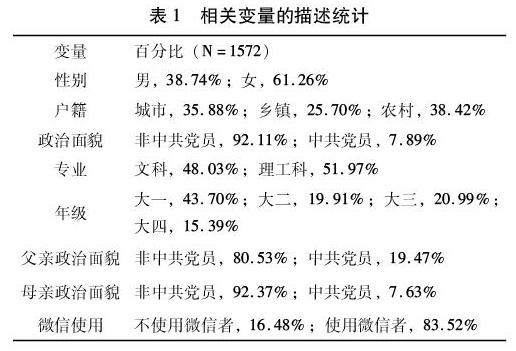

诸多研究表明,政治效能感受到个体素质和政治属性的显著影响,比如年龄、受教育程度、性别、户籍、政治面貌等。考虑到大学生群体在年龄和受教育程度上区分不大,因此在选择影响大学生政治效能感的控制变量时,本文选择性别、户籍、政治面貌、专业、年级、父母政治面貌等作为主要的控制变量。变量描述性统计结果见表1。

从表1描述性统计看,在本文的1572份有效问卷中,在性别上,男女比例约为2∶3;在政治面貌上,中共党员仅有7.89%,绝大多数都是非中共党员;在年级方面,大一学生参与问卷调查的比例相对较高;在父母政治面貌方面,绝大多数父母都是非中共党员;而在是否使用微信方面,使用者占到了83.52%。

四、微信对大学生政治效能感的影响分析

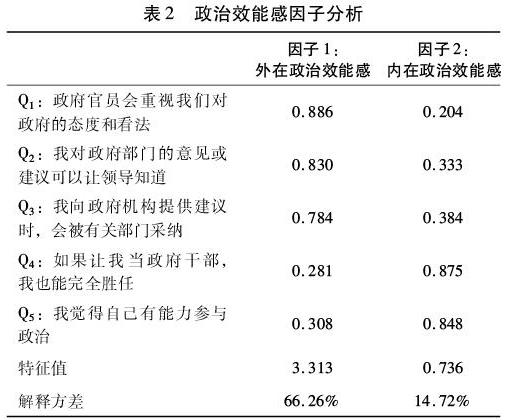

(一)大学生政治效能感的因子分析

为了探测政治效能感的潜在结构,本文对Q1~Q5这5个题项进行因子分析,其KMO值为0.815,经过最大方差旋转后,提取两个公因子,这两个因子对原始变量方差的累积解释力达到80.98%。第一因子主要反映了外在的政府部门对大学生参政意识的重视程度和接纳、认可程度,因此,命名为“外在效能感”因子。第二因子主要反映了大学生对参政议政意识的自我认知,因此,命名为“内在效能感”因子。见表2。

为了进一步揭示微信使用对大学生外在和内在政治效能感的影响,并直观展现大学生外在效能感和内在效能感的差異,本文计算了外在和内在政治效能感两个因子的得分,并将因子得分转化为1-100[转化公式为:转换后因子值=(因子值+B)*A。其中,A=99/(因子最大值-因子最小值),B=(1/A)-因子最小值],转化后的数据见表3。

从表3中可以发现,大学生的外在政治效能感(53.62)和内在政治效能感(48.47)均处于中等水平,但外在政治效能感略高于内在政治效能感。从微信使用和政治效能感的关系看,使用微信者的外在政治效能感和内在政治效能感均低于不使用微信者。这表明,微信使用可能降低大学生的政治效能感。

(二)基于倾向值匹配的分析结果

近年来,倾向值匹配(propensityscorematching)方法在教育学、社会学领域得到了广泛应用。倾向值匹配的基本逻辑是对通过某种规则分组后的个体进行倾向值相等或者近似配对,这样就可以有效控制混淆变量,避免了变量的选择性误差。

为降低微信使用自选择偏误所带来的影响程度,本文采用倾向值匹配方法将实验组(使用微信者)和控制组(不使用微信者)样本匹配,在其他条件相同的情况下,通过比较实验组与控制组因变量的差异,判断微信使用对因变量的因果效应。通过倾向值匹配的方法,倾向值相同的实验组和控制组所包含的其他协变量不再具有系统性差异。[13]匹配方法包括邻近匹配、半径匹配和核匹配法等。本文将同时报告邻近匹配、核匹配、半径匹配等倾向值匹配结果以及马氏匹配的结果,以便检验结果的稳定性。

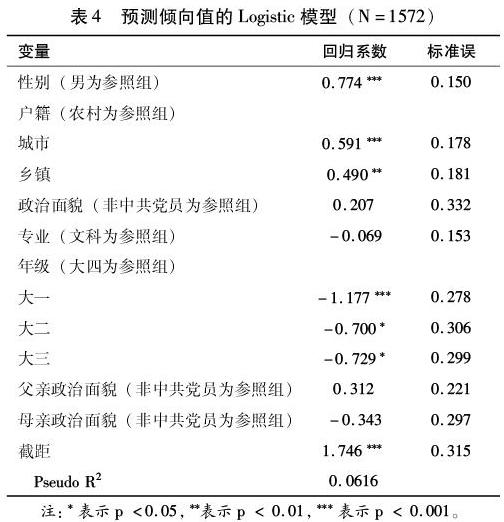

为解决自选择偏误,我们首先对倾向值进行估算。以“不使用微信(=0)和使用微信(=1)”两分类变量作为因变量,构建Logistic回归模型。从表1看,女性、城镇(含乡镇)、大四的学生使用微信的概率相对更大。我们通过倾向值匹配评估微信使用者(实验组)和不使用微信者(控制组)在外在政治效能感和内在政治效能感方面是否存在显著差异。基于新生成的匹配样本,估计使用微信者与不使用微信者两组在所有协变量上的分布是否达到均衡。如果两组大学生在这些协变量上没有显著的组间差异,则证明匹配过程是成功的,邻近匹配的平衡检验结果见表4。

从表4看,虚拟PseudoR2的值为0.0616,结合各个控制变量的回归系数来看,性别、城市、乡镇、大一、大二、大三等变量在0.05的显著性水平上都是统计显著的,说明该模型中的控制变量能够对大学生个体政治效能感产生显著影响。

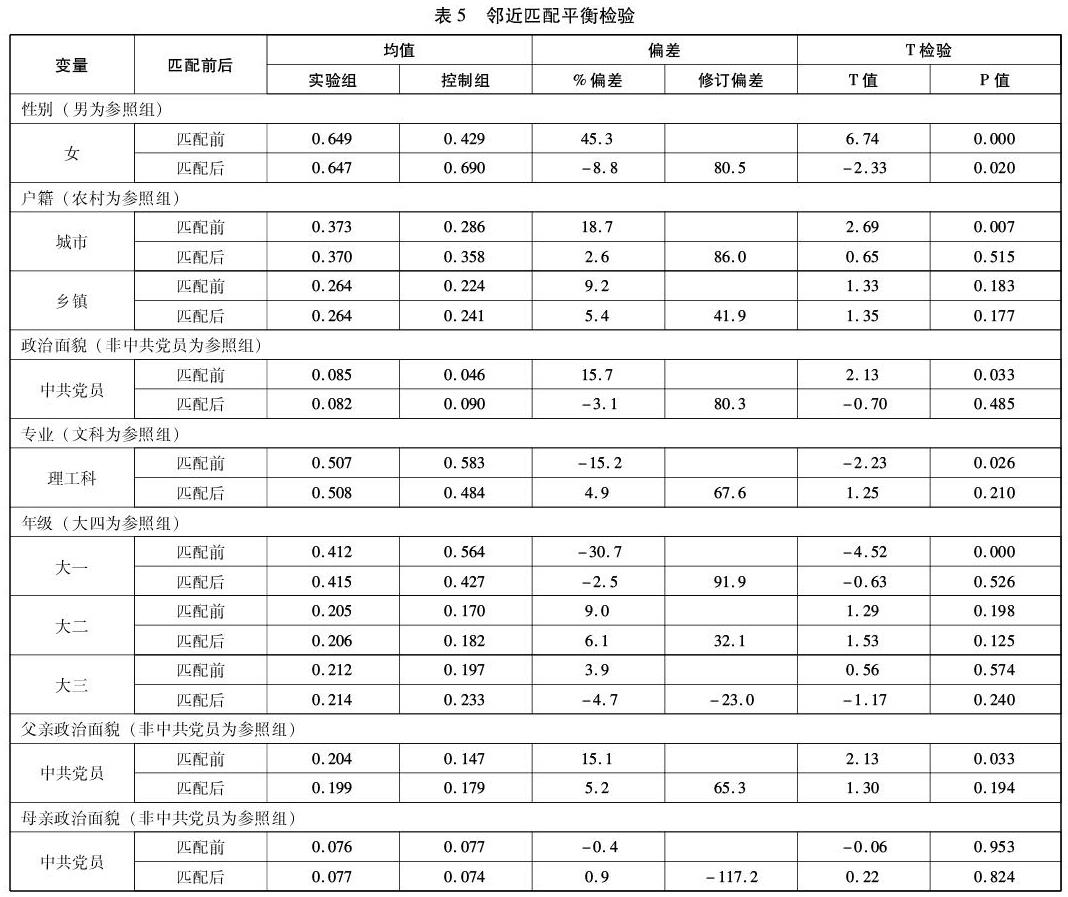

为了比较微信使用与否对大学生政治效能感的影响差异,本文基于表4对两组匹配样本进行了近邻匹配平衡检验,见表5。可以看出,匹配后所有变量的标准化偏差(%偏差)均小于10%,而且匹配后,除性别的P值为0.02外,其它在匹配后P值均大于了0.05,说明经过匹配后实验组和控制组之间已经不存在系统系差异,这表明匹配过程是成功的。

ATT(TheAverageTreatmentEffectonTheTreated)是参与者(微信使用者)平均处理效应,ATT等于微信使用者的平均政治效能感减去不使用微信者的平均政治效能感。大学生外在政治效能感方面,在各种匹配方案下ATT值均为负值(见表6),这表明与不使用微信者相比,使用微信所导致的外在政治效能感下降程度。但在所有的匹配方案下并没有通过显著性检验。换句话说,微信使用情况对大学生的外在政治效能感没有显著影响。

大学生内在政治效能感方面,各种匹配方案下,ATT值均为负值(见表7),这表明与不使用微信者相比,使用微信所导致的内在政治效能感下降程度。与外在政治效能感不同,在各种匹配方案下,ATT为负值且均通过显著性检验,说明与不使用微信者相比,使用微信显著降低了大学生的内在政治效能感。不管是外在政治效能感还是内在政治效能感,不同匹配方案结果一致,说明结果是稳定的。

上述分析表明,大学生的政治效能感处于中等水平,外在政治效能感高于内在政治效能感;微信使用对大学生外在政治效能感没有显著影响,但与不使用微信的大学生相比,使用微信的大学生的内在政治效能感反而更低。

五、结论与建议

本文以江苏省17所高校大学生为样本,借助倾向值匹配的方法,实证分析了使用微信和不使用微信的大学生是否在政治效能感上存在差异。

研究发现,大学生的政治效能感处于中等水平,外在政治效能感高于内在政治效能感;微信使用情况对大学生外在政治效能感没有显著影响,但与不使用微信的大学生相比,使用微信的大学生的内在政治效能感反而更低。这也说明微信使用情况对政治效能感的不同方面有不同的影响。

以往乐观主义者认为,新媒体可以促进公民与公职人员的互动并让他们担负责任,进而提升个体的外在效能感。然而,微信具有极高隐私性,尤其是具有互动功能的聊天、朋友圈,只有好友才能浏览用户朋友圈内容和评论,好友只能查看互为好友用户的赞和评论。所以使用微信并没有增加大学生与公职人员的互动,也无法得到政府相关部门或公职人员的反馈,因此使用微信对外在政治效能感并无显著影响。另外,微信上存在大量的政治信息,可能因人们缺乏对自己理解政治世界的信心而无法有效使用,加上网络环境的限制,使用微信反而会降低大学生的内在效能感。

为提高大学生的政治效能感,我们认为,在网络政治参与中,政府与高校对来自大学生的政治表达和相关诉求应及时予以反馈,作出决策,以提高其外在政治效能感。其次,采取相应措施,提高大学生的网络政治参与能力、政治信任水平以及公民责任意识,以提升其内在效能感。

参考文献:

[1]熊光清.政治效能感:规范研究与实证研究的进展[J].学习与探索,2015(12):41-47.

[2]李蓉蓉.海外政治效能感研究述评[J].国外理论动态,2010(9):46-52.

[3][12]CampbellA,GurinG,MillerWE.TheVoterDecides[M].IL:Row,Peterson,1954.

[4]Lane,RobertE.PoliticalLife:WhyPeopleGetInvolvedinPolitics[M].NewYork:FreePress,1959.

[5]卡罗尔·佩特蔓.参与和民主理论[M].陈尧,译.上海:上海人民出版社,2012:44.

[6][8][11]KenskiK,StroudNJ.ConnectionsBetweenInternetUseandPoliticalEfficacy,Knowledge,andParticipation[J].JournalofBroadcasting&ElectronicMedia,2006,50(2):173-192.

[7]Johnson,TJ.&KayeBK.ABoostorBustforDemocracy?HowtheWebInfluencedPoliticalAttitudesandBehaviorsinthe1996and2000PresidentialElections[J].HarvardInternationalJournalofPress/Politics,2003,8(3):9-34.

[9]PinkletonBE,AustinEW,FortmanKKJ.RelationshipsofMediaUseandPoliticalDisaffectiontoPoliticalEfficacyandVotingBehavior[J].JournalofBroadcasting&ElectronicMedia,1998,42(1):34-49.

[10]LinY,LimS.RelationshipsofMediaUsetoPoliticalCynicismandEfficacy:APreliminaryStudyofYoungSouthKoreanVoters[J].AsianJournalofCommunication,2002,12(1):25-39.

[13]GuoS&FraserMW.PropensityScoreAnalysis:StatisticalMethodsandApplications[M].CA:SagePublication,2014.

(責任编辑钟嘉仪)