注水井纳米聚硅多元复合降压增注技术研究

2019-07-11许定达宁俊杰唐煜东何宏林郝晓芳王金生

许定达,宁俊杰,唐煜东,何宏林,郝晓芳,王 刚,王金生

(1江汉油田分公司博士后科研工作站 2长江大学博士后科研流动站 3青海油田采油一厂 4青海油田分公司测试公司 5玉门油田分公司老君庙采油厂)

目前,国内外对应用纳米材料提高油田采收率的影响研究较多,对纳米材料应用于注水井增注方面的研究相对较少。纳米聚硅材料的主要成分为二氧化硅的化学改性物质,具有无毒、无污染的特点,其作为一种新兴材料,近年来在油气田中的应用越来越多[1-5]。其作用机理主要为:在注水过程中加入纳米聚硅材料,其活性成分会吸附在地层岩石的孔隙表面,使岩石表面具有疏水特性,减少注水流动的阻力,并能有效防止黏土颗粒膨胀,从而降低注水压力[6-9]。

海上某普通稠油油田注水井由于水质较差、黏土水化膨胀严重等原因,导致区块内多数注水井压力升高过快,存在欠注现象[10-13]。针对此,区块内部分注水井采取过数次酸化解堵增注措施,措施后注水压力下降明显,增注量上升明显,但有效期比较短。本文针对海上稠油油田注水井注水过程中压力升高过快,酸化增注措施后有效期短的问题,以纳米聚硅材料为主要处理剂,复配以阳离子表面活性剂等助剂,研究出一种性能优良的纳米聚硅多元复合降压增注体系,评价了该体系的界面活性、降低稠油黏度性能、润湿性能以及对相对渗透率的影响,并通过岩心流动实验评价了体系的降压增注效果,最后进行了矿场应用效果分析。

一、室内实验

1.主要材料与仪器

实验材料:纳米聚硅材料、阳离子双子表面活性剂、助分散剂、中性煤油、天然岩心、模拟储层地层水、脱气原油。

实验仪器:恒温水浴锅、分析天平、电热恒温烘箱、磁力搅拌器、JZ-200型全自动界面张力仪、CA100A型接触角测量仪、NDJ-5S型旋转黏度计、80-2型电动离心机、岩心饱和实验装置、岩心流体驱替实验装置。

2.纳米聚硅多元复合降压增注体系的制备

在室温条件下准确量取99 mL模拟地层水,然后加入一定量的阳离子双子表面活性剂,使用磁力搅拌器搅拌至溶解均匀。加热至温度达到65℃,精确加入1.0 g纳米聚硅材料和一定量的助分散剂,在65℃条件下搅拌反应2 h。继续将反应温度升高至80℃,恒温反应1 h后,即得清澈透明的纳米聚硅多元复合降压增注体系。

3.性能评价实验方法

3.1 体系界面活性实验

将纳米聚硅多元复合降压增注体系在储层温度(60℃)下老化不同时间,然后使用JZ-200型全自动界面张力仪测定体系的表面张力和界面张力值。

3.2 降低稠油黏度性能实验

将储层脱气原油在60℃的恒温水浴中恒温1 h,搅拌去除游离水和气泡,使用NDJ-5S型旋转黏度计在60℃下测定其初始黏度μ0。称取两份280 g稠油样品,分别加入120 g模拟地层水和纳米聚硅多元复合降压增注体系溶液,放入60℃的恒温水浴中恒温1 h,使用搅拌装置在250 r/min的转速下恒温搅拌2 min,迅速使用旋转黏度计分别测定其在60℃下的黏度μ;计算黏度降低率f=(μ0-μ)/μ0。

3.3 体系对储层岩石润湿性的影响实验

将处理后的天然岩心切片放置在模拟地层水中充分浸泡后,再将其垂直悬挂在纳米聚硅多元复合降压增注体系中浸泡24 h(水浴恒温60℃);然后取出岩心切片并用自来水冲刷30 min后烘干,再用HARKE-SPCA接触角测定仪测量水滴在岩心切片表面上的接触角。

空白对比实验使用的岩心切片只用模拟地层水充分饱和,再使用自来水冲刷30 min后烘干,测定水滴在空白岩心切片上的接触角,与使用纳米聚硅多元复合降压增注体系处理的岩心切片接触角进行对比,判断体系对储层岩石润湿性的影响。

3.4 体系对相对渗透率的影响实验

参照石油天然气行业标准SYT 5345-2007《岩石中两相相对渗透率测定方法》,采用非稳态法来测定表面改性降压增注体系对相对渗透率的影响。

3.5 降压增注岩心流动实验

①将洗油烘干处理后的天然岩心装入岩心流动实验装置,使用模拟地层水测定岩心的初始渗透率;②饱和模拟油(储层脱气原油 ∶煤油=1 ∶1)10倍孔隙体积以上,60℃下老化24 h;③以0.5 mL/min 的注入速度进行第一次模拟地层水驱,记录压力变化情况;④以0.5 mL/min 的注入速度分别注入1 PV、2 PV和3 PV的纳米聚硅多元复合降压增注体系溶液,在60℃下关井静置反应4 h;⑤以0.5 mL/min的注入速度进行第二次模拟地层水驱,记录驱替压力,直至压力稳定。比较两次水驱压力大小,计算压力降低率。

二 、结果与讨论

1.体系界面活性实验结果

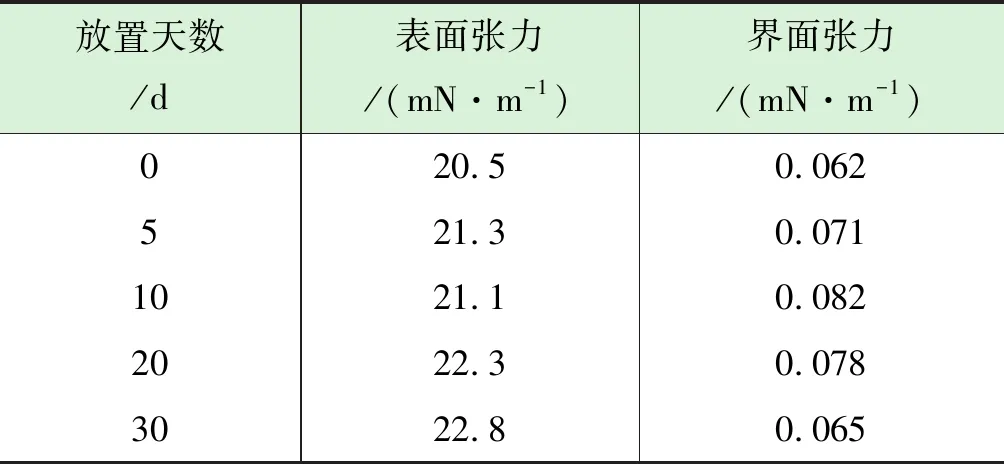

表1为体系界面性能评价实验结果,可以看出,纳米聚硅多元复合降压增注体系在储层温度下老化30 d后仍具有较好的界面活性,表面张力稳定在22 mN/m左右,油水界面张力稳定在10-2mN/m范围内,表明纳米聚硅多元复合降压增注体系具有良好的界面活性。

表1 体系界面性能评价结果

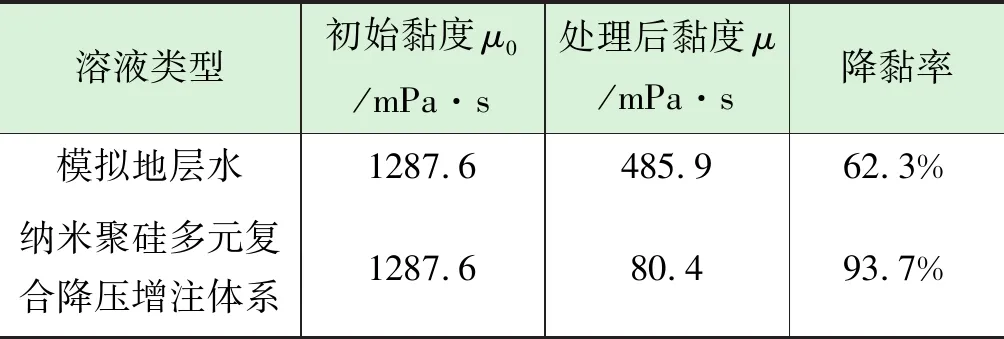

2.降低稠油黏度性能评价实验结果

表2为体系降低稠油黏度实验结果,由表2实验数据可以看出,经过纳米聚硅多元复合降压增注体系处理后的稠油黏度降低率均可以达到90%以上。说明体系可以有效降低稠油黏度,在稠油油藏注水过程中,纳米聚硅多元复合降压增注体系中的表面活性剂与地层残余原油反应,水包油乳状液的形成,大大降低了稠油乳状液的黏度,容易使稠油从孔隙表面剥离开来,降低残余油饱和度,从而降低流动阻力,达到降压和增注的目的。

表2 降低稠油黏度实验结果

3.体系对储层岩石润湿性的影响实验结果

经过纳米聚硅多元复合降压增注体系处理后的岩心切片表面,水的接触角从26.1°上升到57.5°,这是由于体系中的表面活性剂和疏水性纳米聚硅颗粒能够吸附在岩心切片表面,润湿性由亲水性明显向憎水(亲油)方向转变,由亲水性转变为中性润湿,表明优选的体系对改变岩石润湿性有一定的作用。中性润湿特性将有助于减小注入水在孔隙中的流动阻力,提高稠油油藏水驱的采收率。

4.体系对相对渗透率的影响实验结果

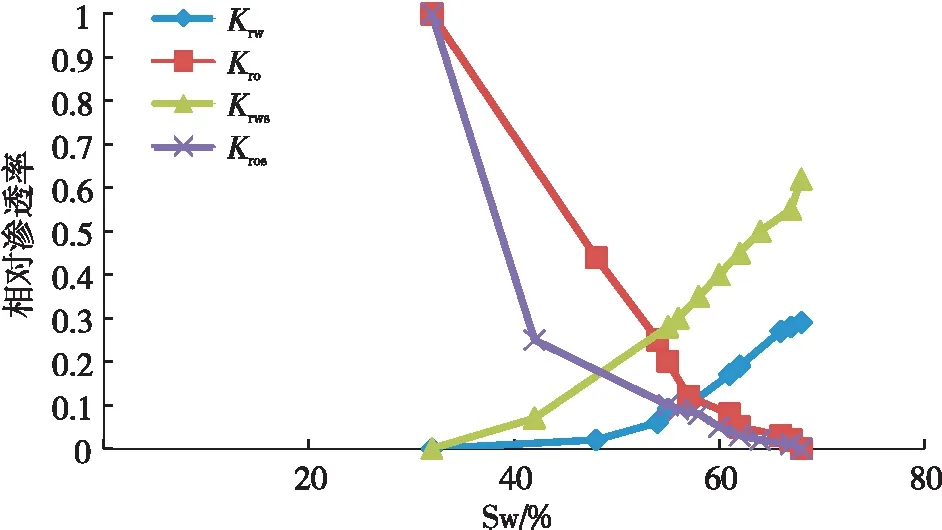

图1为体系注入前后岩心的相对渗透率曲线变化情况,由图1结果可知,注入纳米聚硅多元复合降压增注体系后,水相相对渗透率增加幅度达到1倍左右。油、水等渗点左移,说明岩石表面物理性质发生了变化,岩石表面亲水性减弱,亲油性增强。在残余油饱和度条件下,水相相对渗透率的最终值显著增加。这是由于纳米聚硅多元复合降压增注体系使可动油饱和度增加,残余油饱和度降低,油、水两相共渗区范围变宽,原油采收率得到一定程度的提高。

图1 体系注入前后岩心的相对渗透率曲线

注:Kro—油相相对渗透率;Kros—体系处理后油相相对渗透率;Krw—水相相对渗透率;Krws—体系处理后水相相对渗透率。

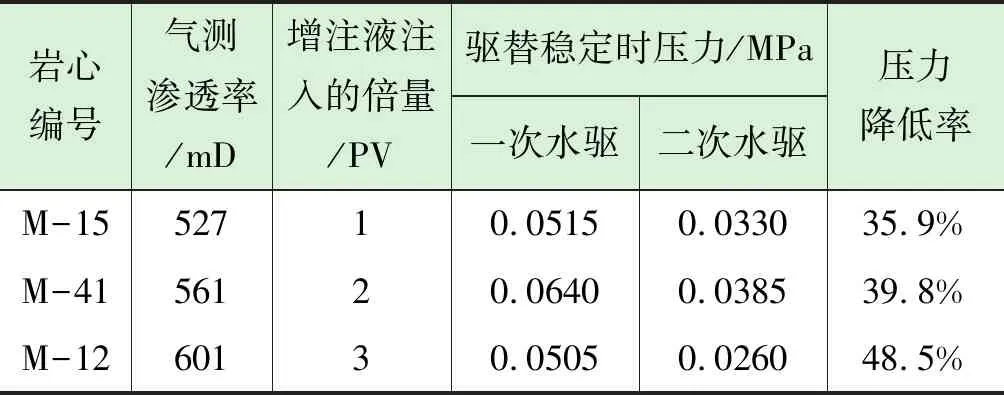

5.降压增注岩心流动实验结果

表3为岩心驱替降压增注实验结果,由表3结果可知,随着纳米聚硅多元复合降压增注体系注入量的增加,天然岩心二次水驱的压力降低率越来越大,当体系注入量为3 PV时,二次水驱压力降低率达到48.5%,起到了明显的降压效果。说明纳米聚硅多元复合降压增注体系的纳米活性成分吸附在地层岩石空隙表面,改善了水驱渗流通道,降低了流动阻力,达到了降压增注的目的。

表3 岩心驱替降压增注实验结果

三、现场应用

1.典型井注水现状

海上某油田现有注水井6口,目前正常注水井3口,其中3口井(A-1井、A-9井和A-15井)注水压力接近泵压,无法达到配注要求。近期对这3口井进行了酸化解堵增注措施,措施后注水压力明显下降,注水量上升明显,但有效期仅为15 d左右。

2.纳米聚硅多元复合降压增注技术施工工艺

(1)洗井,清除井筒内污染物。

(2)挤入前置液,解除近井地带无机垢以及机械杂质造成的堵塞。

(3)挤入防膨液NH4Cl,将前置液顶入地层。

(4)关井反应4 h,使前置液与近井地带堵塞物充分反应。

(5)注入纳米聚硅多元复合降压增注体系。

(6)关井反应48~72 h,转入正常注水。

3.现场应用效果分析

2015年上半年,对上述3口井采取了纳米聚硅多元复合降压增注措施施工作业,措施有效率达到100%,3口井的平均注水压力由20.2 MPa下降到14.1 MPa,平均压力降低率达到30.2%。平均注水量由措施前的92.5 m3/d上升到170.6 m3/d,增加了84.4%。平均单井有效期达195 d,长期降压增注效果十分明显(见表4)。

表4 典型井增注效果统计数据

四、结论

(1)室内以纳米聚硅为主要处理剂,复配以阳离子表面活性剂等助剂,研制出一种适合于海上稠油油藏注水井的纳米聚硅多元复合降压增注体系,评价了该体系的界面活性、降低稠油黏度性能、改变岩石润湿性以及对相对渗透率的影响,并通过岩心驱替实验评价了体系的降压增注效果。

(2)性能评价结果表明,纳米聚硅多元复合降压增注体系在地层温度下老化30 d后油水界面张力仍可以稳定在10-2mN/m范围内,具有良好的界面活性。该体系可以使稠油黏度降低率达到90%以上。并且能够使储层岩石表面润湿性由亲水向亲油方向移动。注入纳米聚硅多元复合降压增注体系后,水相相对渗透率增加幅度达到1倍左右。

(3)室内岩心驱替实验结果表明,当体系注入量为3 PV时,二次水驱压力降低率达到48.5%,起到了明显的降压效果。

(4)现场应用结果表明,优选的纳米聚硅多元复合降压增注体系降压增注效果明显,并且有效期长,能够满足海上油田注水井长期降压增注的需求。