油茶籽油脂肪酸含量、分析检测方法 及其分子生物学研究进展

2019-07-10罗昭标冯小艳

陈 欢,罗昭标,冯小艳,张 丹

(1.南昌工学院,江西南昌 330108; 2.江西省烟草公司抚州市公司,江西抚州 344000)

油茶(CamelliaoleiferaAbel)属山茶科(Theaceae)山茶属(CamelliaL.)植物,虫媒异花授粉树种,双子叶植物,为常绿小乔木或灌木,是我国特有的木本食用油料树种,有两千多年的栽培和利用历史,与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物,与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。

油茶广泛分布于南方大部分省份的丘陵地区,普通油茶在我国栽培面积最大,此外小果油茶、浙江红花油茶、腾冲红花油茶、攸县油茶、越南油茶等均有种植[1]。从油茶籽中提取的油脂称为油茶籽油或者茶油。脂肪酸的组成种类是衡量油茶籽油质量的重要指标。油茶籽油营养丰富,富含人体必需的微量元素和不饱和脂肪酸,其不饱和脂肪酸含量高达85%以上,其脂肪酸组成和生理活性,都与橄榄油极其相似,被誉为“中国橄榄油”[2]。

本文通过整理分析,总结了油茶籽油中脂肪酸的种类与含量动态变化、脂肪酸组成的影响因素、提取方法、分析方法和分子生物学研究方面的研究现状,概括了脂肪酸在油茶籽油掺伪鉴别中的应用,并展望了油茶籽油脂肪酸研究重点与方向,为油茶籽油脂肪酸进一步研究提供参考。

1 脂肪酸种类与含量动态变化

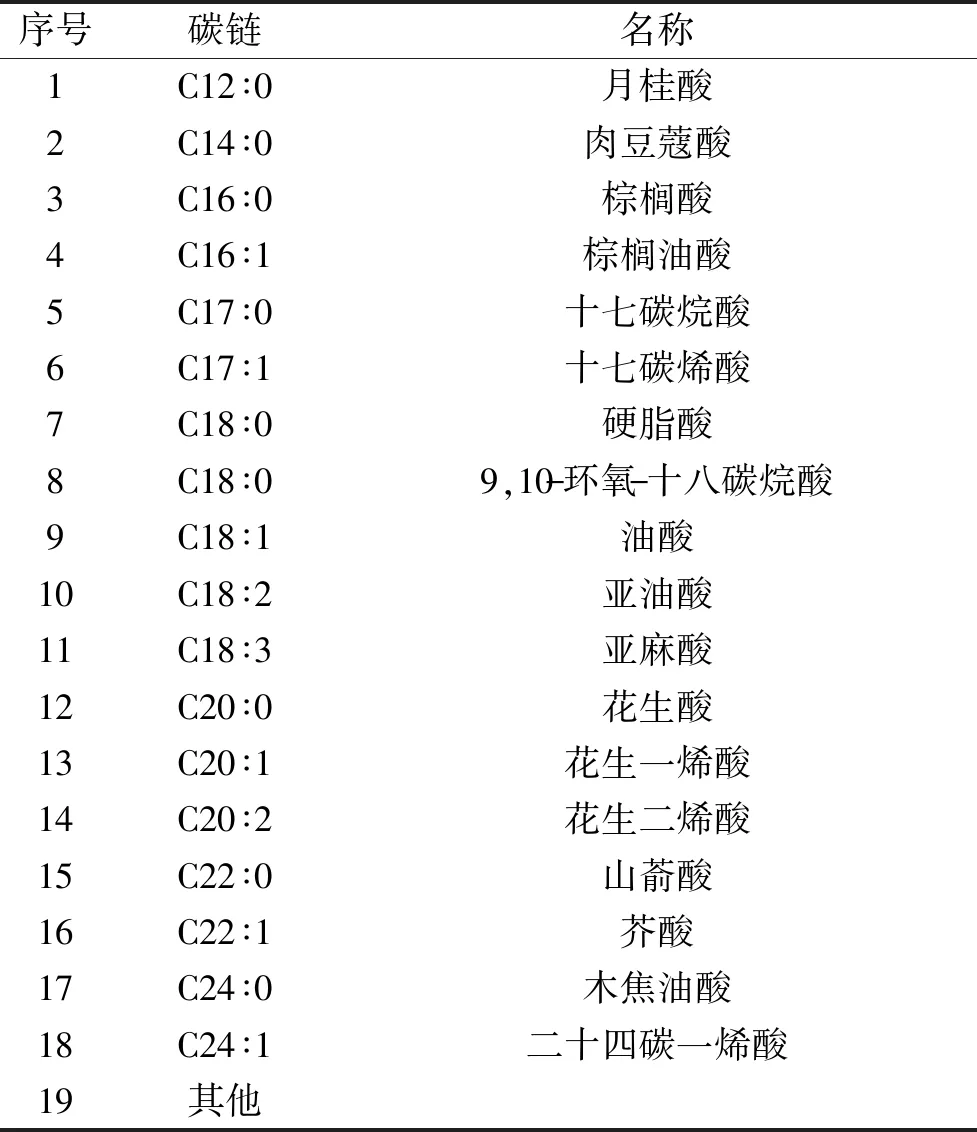

油茶籽油中脂肪酸组成主要是油酸,其次硬脂酸、棕榈酸、亚油酸和亚麻酸等,随着分析检测技术的发展,山萮酸、芥酸等含量较少的脂肪酸也被检出。目前油茶籽油研究发现的脂肪酸种类[3]见表1。

表1 油茶籽油中脂肪酸种类Table 1 Fatty acids in Camellia oleifera seed oil

在油茶籽整个生长发育过程中,脂肪酸含量处在动态变化中。在挂果稳定之前,主要是果实的生长发育,脂肪酸的形成与积累很少,挂果稳定至果实成熟这段时期,脂肪酸变化较大。在挂果稳定之后,饱和脂肪酸总量不断降低,不饱和脂肪酸含量不断升高,说明在种子发育过程中,不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸之间可能发生了相互转化[4]。在油茶籽成熟过程中,油酸相对含量整体呈上升趋势,亚麻酸、亚油酸、棕榈酸含量呈下降趋势,硬脂酸含量基本保持平衡,在油茶籽成熟前有小幅增长[5],花生酸和花生烯酸分别的在花后46和48周开始合成检出[4]。

2 油茶籽油中脂肪酸含量影响因素

2.1 品种(品系)

我国已选育出了200多个油茶高产无性系,广泛种植的就有20多种,不同油茶品种(品系)之间脂肪酸含量差异较大。对普通油茶、浙江红花油茶和腾冲红花油茶三个品种茶籽油脂肪酸相对含量分析[7],发现油酸、亚油酸、亚麻酸3种脂肪酸总量从大至小依次为浙江红花油茶、普通油茶和腾冲红花油茶,棕榈酸、硬脂酸2种脂肪酸总量从大至小依次为腾冲红花油茶、普通油茶和浙江红花油茶。

为规避不同产地对油茶籽油中脂肪酸含量的影响,祝国祥等[6]在贵州省黎平县东风林场油茶物种园采集了树龄均在30年以上的尖莲蕊茶、大宝混合种等14个油茶品种对比,饱和脂肪酸含量大于或等于10%的有6个,有8个低于10%,饱和脂肪酸含量最高的是尖莲蕊茶(15.85%),大宝混合种最低(8.15%);不饱和脂肪酸含量最高的是大宝混合种(91.5%),尖莲蕊茶最低(83.56%)。将广宁红山茶等5个山茶物种引种到湖南株洲中南林业科技大学株洲校区山茶园种植[8],分析其茶籽油脂肪酸相对含量,研究表明棕榈酸含量广宁红山茶最低,溆浦红山茶的最高;油酸和硬脂酸的含量厚叶红山茶最低,腾冲红山茶和广宁红山茶最高;亚油酸以厚叶红山茶最高,广宁红山茶最低,仅为最高值的54.58%;亚麻酸在溆浦红山茶中未被检出,而其在广宁红山茶和宛田红山茶中含量最高。

根据上述研究结果,大宝混合饱和脂肪酸含量仅为尖莲蕊茶的51.42%[6],亚麻酸在溆浦红山茶中未检出,广宁红山茶亚油酸相对含量仅为厚叶红山茶的54.58%[8],说明品种对脂肪酸含量影响确实较大。

2.2 产地与气候

我国油茶产区分布在北纬18°28′~34°34′,东经100°00′~122°00′的广阔地域范围内,地域跨度大,各地气候环境差异大,导致油茶籽油中脂肪酸的含量不一。通过对我国油茶主产区浙江、江西、河南、福建和贵州34个点的普通油茶的油茶籽油脂肪酸含量分析,得出油茶籽的粗脂肪含量与产区纬度和经度均呈显著负相关,油茶籽油的硬脂酸含量与产区纬度呈显著负相关,棕榈酸、油酸、亚油酸、亚麻酸与纬度呈正相关,棕榈酸、硬脂酸、亚油酸含量与经度呈正相关,油酸、亚麻酸、花生酸与经度呈负相关[9],而刘琦等[10]发现不饱和脂肪酸总量、亚麻酸、油酸的含量随纬度的降低而升高,而亚油酸的含量随纬度的降低出现先降后升的趋势。

对浙江等7个省油茶籽油中脂肪酸分析发现,云南腾冲和江西上饶的山茶籽油的油酸含量相对较低,分别为73.7%和77.7%,其他山茶籽油油酸均在79%以上,其中油酸含量超过80%的产地有浙江衢州与丽水、江西德兴、河南信阳、云南楚雄、湖南衡阳、广西桂林;而油酸含量以产地浙江丽水的最高,高达83.7%;亚油酸的含量在7.9%~9.0%之间,云南腾冲13.6%例外[11]。该研究同时提出可将亚油酸和油酸含量作为鉴别油茶籽油产地的一个重要参考指标。

由此可见,随着经纬度的变化,油茶产地的温湿度、光照强度与时间、土壤肥力、雨水条件等因素随着变化,不同脂肪酸的变化趋势并不一致,但是总脂肪含量与经纬度之间呈负相关关系,可对此进一步研究,根据油茶籽油脂肪酸的含量与种类,明确油茶最适经纬度,为油茶林发展提供理论指导。

2.3 采摘时间与方式

在油茶籽成熟期前后,脂肪酸含量处在是动态变化中,因此不同的采摘时间,得到的油茶籽油脂肪酸含量也不一致。对浙江省油茶籽研究表明,从10月9日到10月19日(11 d),油酸含量从76.8%增加到79.2%仅增加了3.1%,所采油茶籽的油酸含量在10月29日之后达到最大[12]。对信阳油茶9月15日、9月30(标准成熟期)两次采摘后分析[13],发现推迟采摘时间,各种脂肪酸含量之和无明显差异;油酸含量略有升高,亚麻酸、亚油酸比例降低。此外,不同采摘时间的油茶籽油中,油酸含量与亚油酸、棕榈酸含量呈极显著负相关。对比人工采收和自然落果[14],自然落果采收方式的茶籽油酸含量平均值为82.03%,较人工采收方式提高了1.02%。

油茶籽成熟的过程中,油茶籽内脂肪酸含量不断合成积累,会达峰值,但脂肪酸含量峰值的具体时间、油茶籽外观特征有待研究,随着这方面研究的深入,可对油茶籽人工采收时间节点进一步指导,在平衡油茶籽成熟度、脂肪酸含量等指标的情况下,明确人工采摘的最佳时间。

2.4 制油工艺

油茶籽油生产上的制油工艺有热榨法、冷榨法、溶剂浸提法、水代法、水酶法、超临界CO2萃取法(SCFE)、微波萃取法、亚临界萃取法(SWE)和超声波萃取法等方法[15]。

对比SCFE、低温压榨、普通螺旋榨三种制油工艺,在棕榈烯酸和花生烯酸含量上,SCFE比低温压榨更优,说明SCFE可以将油茶籽油中的营养保健成分提取得更为充分,但油酸含量中,SCFE与普通螺旋榨相当,低温压榨优于二者,均高出2.8个百分点[16]。张智敏等[17]对比了冷榨法、热榨法、浸提法、水酶法、SCFE、SWE六种提取方法,表明油酸含量最高的是水酶法毛油79.12%±0.12%,其次是冷榨毛油78.41%±0.10%;亚麻酸含量最高的是冷榨毛油0.57%±0.01%,其次是水酶法毛油和SWE毛油(0.47%),含量最低的是浸出毛油(0.38%);亚油酸含量最高的是热榨毛油(13.66%±0.14%),其次是SCFE毛油8.88%±0.15%;花生一烯酸含量最高的是水酶法毛油0.84%±0.01%,含量最低的是SCFE毛油0.48%±0.03%。总体而言,冷榨毛油的不饱和脂肪酸含量最高87.92%±0.06%,其次是水酶法工艺87.83%±0.05%。

另外据唐伟卓等[18]研究,油茶不同部位的脂肪酸含量不一致,油茶种仁及饼粕中亚油酸和油酸含量较高,而果壳中硬脂酸和棕榈酸含量要高于其他部位。可见油茶的品种、部位、产地、经纬度、采摘时间、采摘方式和制油工艺都会对油茶籽油中脂肪酸的种类及含量产生影响。

3 油茶籽油中脂肪酸的提取方法与分析检测

3.1 提取方法

脂肪酸的提取方法可采用油茶籽油生产上的制油工艺,也可采用实验室的提取方法,如水蒸气蒸馏法、索氏提取法、回流法、闪式提取法等。王湘南等[22]利用索氏提取法提取分析了44个油茶优良品系种子脂肪酸组成,靳高中等[23]利用索氏提取法研究了腾冲红花油茶3个人工和种群3个天然种群的脂肪酸差异。刘锡葵等[24]利用超声提取法对比了云南白花油茶籽和红花油茶籽脂肪酸含量。

对比回流法、浸提法、超临界萃取法、超声提取法、闪式提取法5种提取方法,回流法、超声提取法和浸提法操作时间较长[18],一般需要以小时计算,而闪式提取法在常温下进行,一次提取操作只需5 min就可以大致达到其他4种方法的提取效果,提取时间短,工作效率高。索氏提取法、水蒸气蒸馏法需要使用有机试剂,缺点是提取时间长、效率低、试剂消耗量大等。超临界萃取工艺相对简单、成分破坏少、效率高、无溶剂污染,但有设备成本高、维护费用贵等缺点。闪式提取效率高、有机溶剂消耗少、安全环保等特点,但属于新型提取技术,在国内使用较少。

3.2 分析检测

3.2.1 定性定量分析 目前,对于油茶籽油的检测分析主要利用气相色谱与质谱联用法(GC-MS),首先将脂肪酸制备成脂肪酸甲酯,再用气相色谱与质谱联用仪根据各脂肪酸甲酯标准品的出峰时间比对油茶籽油样品中的色谱峰对各脂肪酸组分定性分析,而各脂肪酸组分的相对含量则是利用色谱峰面积归一化法计算出。张海凤[25]先用氢氧化钾-甲醇溶液将油茶籽油甲酯化,选用石英毛细管色谱柱,氦气为载气,程序升温,质谱全扫描方式,共检出4种脂肪酸,分别为油酸、亚油酸、棕榈酸和硬脂酸,并利用色谱峰面积归一化法得出这四种组分的相对含量分别为:84.16%,3.65%,10.78%和1.41%。郭华等[26]为检测24个茶树品种的茶籽选的脂肪酸,先用甲醇钠甲醇溶液将油茶籽油甲酯化,用石英毛细管色谱柱,氢气为载气,程序升温,结果显示,茶籽油中主要含有20种脂肪酸,其中单不饱和脂肪酸的平均含量为51.06%,主要为油酸;多不饱和脂肪酸平均含量为27.86%,主要为亚油酸;饱和脂肪酸平均含量为20.67%,主要为棕榈酸和硬脂酸。刘欢等[1]选用安捷伦气相色谱仪,HP-2NNOWax毛细管柱,氮气为载气,分析大果油茶籽油脂肪酸组成,得到14种脂肪酸;艾芳芳等[27]采用氢氧化钾-甲醇溶液甲酯化,利用DB-23石英毛细管柱,对比离子检测(SIM)方式与全扫描(SCAN)方式,SIM方式共检测到油茶籽油中的19种脂肪酸,而全扫描方式仅检测到7种脂肪酸,且其噪声远大于离子检测方式。因此离子检测方式大大提高了脂肪酸成分的检测灵敏度,结合脂肪酸甲酯混标和 ECL 脂肪酸库能对更多的脂肪酸成分定性。

油茶籽油中脂肪酸测定需要先甲酯化,一般利用氢氧化钾-甲醇溶液、甲醇钠-甲醇溶液进行甲酯化,也有用氢氧化钠-甲醇溶液的[28],采用氢氧化钾-甲醇溶液甲酯化的油酸峰面积响应更大。气相色谱柱填充柱和毛细管柱两种,但在油茶籽油脂肪酸检测分析中主要采用毛细管色谱柱,离子检测方式比全扫描方式灵敏度更高。

3.2.2 掺伪鉴定分析 油茶籽油掺伪鉴别方法主要有显色法[29]、色谱法[30-32]、近红外光谱法[33-35]、电子鼻技术[36]等,但是每种方法都有其局限性。脂肪酸作为油茶籽油的标志性物质,与其他油脂的脂肪酸种类及含量均不同,掺假后会发生相应的变化,因此,利用GC-MS技术获得油茶籽油脂肪酸组成,利用掺假油茶籽油样品中脂肪酸的变化情况对油茶籽油掺假鉴别成为研究的方向。

唐芳[37]利用GC-MS分析了油茶籽油、菜籽油等7种油脂脂肪酸,借助平均矢量法、图谱法建立了指纹图谱,利用相似度分析和直观比较分析可定性地鉴别油脂掺假。彭思敏[38]通过设计油茶籽油的不同掺假模式(掺伪单一、两种及多种植物油脂),分析混合的油脂脂肪酸的组成和含量,利用显著性和相关性分析建立了基于脂肪酸组成变化的油茶籽油掺伪判别方法,并得到6个油茶籽油掺伪模型的回归方程。张东生等[39]以油茶籽油脂肪酸组成(气相色谱分析)为基础,采用化学计量学、主成分法、偏最小二乘判别因子分析法来鉴别油茶籽油,结果表明三者都能将油茶籽油与大豆油、橄榄油、葵花籽油、花生油、菜籽油、棉籽油、玉米油区分开,偏最小二乘回归分析法能够定量预测分析的掺伪比例为5%~60%的掺伪样品,且相关系数均能达到0.98,通过统计分析方法能够很好的鉴定油茶籽油掺伪。综上,利用油茶籽油脂肪酸含量鉴别油茶掺伪可借助统计方法建立图谱、回归模型等,进行比对或者统计预测。

4 脂肪酸分子生物学研究

现有研究表明,油茶脂肪酸的合成是在质体中进行的。首先蔗糖通过糖酵解得到丙酮酸,在脱氢酶的催化下,生成乙酰辅酶A(脂肪酸合成中的底物)。然后乙酰辅酶A通过乙酰辅酶羧化酶的催化生成丙二酸单酰辅酶A,进而在丙二酸单酰辅酶A酰基载体蛋白转移酶的作用下,丙二酷基与酸基载体蛋白结合,成为脂肪酸从头合成的碳源,最后脂肪酸合酶复合体(FAS)的作用下,发生连续的循环聚合反应,每次循环增加两个碳原子直至合成脂肪酸[40]。

在油茶种子脂肪酸代谢的过程中,涉及到一系列调控生理生化代谢过程的酶和基因。王建勇[40]对参与饱和脂肪酸合成的装载酶丙二酰单酰CoA、ACP转酰酶(MCAT),参与长链脂肪酸合成的脱水酶-3羟酰CoA脱水酶(HCD),参与脂肪酸β氧化的脂酰CoA脱氢酶(ACAD)、多功能蛋白(MFP)和脂酰CoA硫酯酶(ACOT)以及参与植物抗逆的醛脱氢酶(ALDH)和脂氢过氧化物裂解酶(HPL)进行全长克隆和生物信息学分析;进行了油茶脂酰CoA脱氢酶基因、醛脱氢酶基因和脂氢过氧化物裂解酶基因3个基因转录水平的表达研究;催化二酰甘油加上酰基脂肪酸形成三酰甘油的唯一限速酶二酰甘油酰基转移酶(DGAT)得到克隆和原核融合表达[41];各种脂肪酸从头合成和油脂合成的限速酶和关键酶异质型乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)的4个亚基的cDNA序列已经得到克隆,并确定了其在油茶种子中不同组织器官中和不同发育阶段的表达规律[42];明确使两个分子的乙酰CoA缩合为乙酰乙酰 CoA的乙酰CoA酰基转移酶基因序列特征[43]。脂酰-酰基载体蛋白硫酯酶(FAT)核基因编码的定位于质体的球状蛋白质,主要功能就是将脂酰基-ACP水解成游离脂肪酸和ACP,从而终止脂肪酸从头合成途径中脂肪酸链的延长,其产物主要是硬脂酸和棕榈酸,RACE测序结果表明油茶FatB基因不是一个单基因,而是一个多基因家族[44]。位于脂肪酸合成酶系中央的酰基载体蛋白(ACP)是脂肪酸合成中的关键蛋白质,其通过催化作用最终生成含十六碳的棕榈酸[45],而油茶种子脂肪酸代谢的过程中AACT基因、FAD6基因、和SAD基因和油体蛋白基因的分离克隆表达、序列分析和生物信息学分析均已得到进一步研究[46-49]。

此外,2002年首次建立油茶的cDNA文库,2004年建立油茶EST文库,2009年建立油茶种仁转录组和表达谱数据库,这些成果均说明油茶分子水平的研究已经进入转录组水平,预示着对油茶的研究已全面的进入了分子生物学阶段。油茶籽的出油率在6%左右,而大豆出油率在20%,花生出油率在48%~56%,可见油茶籽出油率是相当低的。因此,在常规育种方法提高含油率潜力有限的情况下,分子育种势必会成为突破口。

5 展望

油茶籽油中富含油酸,可以有效预防动脉粥样硬化和心脑血管疾病等[50],其含量多少是评定油茶籽油品质的重要标志。亚油酸能防止人体血清胆固醇在血管壁的沉积[51-52],对合成前列腺素、磷脂,维持组织正常功能具有重要作用,我国目前仍采用亚油酸作为防治动脉硬化的药物[53],另外油茶籽油是油酸生产的优质原料,工艺简便,产品纯度高,利于规模化生产,亚油酸可作为催干剂用于油墨、油漆等产品的生产,作为增塑剂用于塑料、乳化剂的生产[54]。

油茶籽油中脂肪酸的种类及含量影响因素较多,如油茶的品种、部位、产地、经纬度、采摘时间、采摘方式和制油工艺等。脂肪酸的组成种类是衡量质量的重要指标,通过油茶脂肪酸的研究,对进一步提升油茶种植技术,明确适宜种植区域,优化油茶籽采摘时间和采摘方式,具有重要参考价值,对油茶产区农民增收、精准扶贫均具有重要意义。特别是随着《全国油茶产业发展规划(2009—2020年)》的落实,这必将进一步加大油茶脂肪酸研究用于指导油茶种植。

通过分析发现,对油茶籽油中脂肪酸的研究很多,多数集中于脂肪酸含量分析,包括不同品种、不同地域、不同油品等之间的含量分析。随着生活水平的提高,健康安全用油成为选择方向,油茶籽油有潜力成为食用油市场的热销产品,而掺伪鉴别也将成为其研究重点与热点,脂肪酸是油茶籽油标志性成分,因此,进一步加强利用脂肪酸组分建立快速、准确的掺伪检测方法研究,特别是可实现手持式、可商业化的快速检测工具与方法亟待研究。

如何提高油茶种子含油率是油茶育种的技术难关,由于通过常规育种方法提高含油率潜力非常有限。发掘油茶种子中的重要基因功能,通过分子育种方法研究参与脂肪酸合成的相关酶类,掌握油脂和不饱和脂肪酸合成的机理,克隆其关键基因,加大关键基因表达量,从而提高含油率和不饱和脂肪酸比例,是实现品种的改良与优化的一种较有潜力的方法。

油茶籽油的关注点在于其不饱和脂肪酸的高含量。但油茶投资收益慢等缺陷导致油茶籽产业发展受限,因此,油茶脂肪酸相关分子生物学研究显得尤其重要。从分子水平明确茶不饱和脂肪酸的合成机理、酶学性质、调控基因等,从而将不饱和脂肪酸相关调控基因转入花生等生长周期短、繁殖快,单位面积产量高、含油率高的农作物或者微生物中进行表达,以达到优化相关油脂不饱和脂肪酸含量的目的。