烟叶生产管理信息化探索与思考

2019-07-10李光雷孙光军陈风雷王仕海侯雄辉焦剑黄宁石佳丘文勇

李光雷,孙光军,陈风雷,王仕海,侯雄辉,焦剑,黄宁,石佳,丘文勇

1 中国烟草总公司贵州省公司,贵州 贵阳 550000;2 贵州省烟草公司贵阳市公司,贵州 贵阳 550002;3 厦门中软海晟信息技术有限公司,福建 厦门 361008

农业信息化是国民经济信息化的重要组成部分,对传统农业改造[1]和现代农业发展具有重要的推动作用。农业信息化始于20 世纪50 年代,随后取得了快速发展[2]。近年来,烟草行业在卷烟加工和销售体系方面信息化建设取得明显成效,但在烟叶生产方面信息化还处于探索阶段。贵州省烟草公司积极开展烟叶生产信息化探索,取得了一定的成效。

1 烟草农业信息化现状

1.1 农业信息化研究现状

农业信息技术始于上世纪50年代,上世纪90年代,信息技术与互联网相结合,实现了数据自动存储、处理、分析,比如病虫害预报系统的推广应用[3]。21世纪,农业信息技术研究方向主要集中在农业信息网络技术、农业数据库系统、农业管理系统、农业专家系统、3S系统、农业自动化控制技术、多媒体技术、精准农业技术、生物信息技术等[4],如,美国打造了基于信息科技的高效农业模式—“精确农业”[5];德国利用遥感和精确农业技术,实现了计算机控制下的各项农田作业[6];日本利用互联网资源,实现了农产品快速流通[7]。我国农业信息技术始于20世纪70年代,初期主要以建立农业基础数据库为主[8],后来逐步在农业经营管理上推进[9]。目前,我国构建了小麦计算机专家管理体系、水稻主要病虫害诊治专家系统、水稻栽培计算机模拟系统、玉米生产计算机咨询系统、棉花生产管理模拟系统、果园专家系统等,不少系统已经得到应用。

1.2 烟叶生产管理信息化研究现状

2010年,烟草行业设计开发了烟叶管理信息系统,主要包括计划合同、收购储运及烟农服务等,并在行业范围内陆续推广实施,目前已实现了计划合同、收购业务数据的高效采集,基本做到了数据不落地的要求,一定程度上满足了国家宏观管控的需要[10]。烟叶生产过程数据具有粒度小、时间跨度大、类型多、采集频率高等特点,不仅要解决好烟地预留、育苗、移栽、田间管理、烘烤、收购等环节,还要充分考虑气候、土壤、烟农关系、物资管理等方面的因素,管理面宽,生产工艺复杂,由于缺乏高效、快捷、精准的采集方式,给烟叶生产管理信息化实施带来很大难度[11],加上烟草行业信息化起步较晚,相对的技术和人员能力较弱,因此本身的建设需要借助外力实现[12]。近年来,各地积极探索烟叶生产管理信息化技术,杨祝军[13]从烟叶交售和土壤、烟农、烤房数据库方面进行了探索;陈慕夏[14]对始兴县烟叶生产信息化进行了探索,但更多的是从收购和服务烟农角度开展,对生产过程管控涉及较少;毛宗源[15]探索构建了覆盖烟叶生产周期的烟叶数据采集系统,但仍旧没有解决数据如何采集的难题。总体来讲,各地探索的烟叶生产管理信息化,由于烟叶生产业务环节脉络梳理不清晰,设计过于复杂和繁琐,运行环境要求较高,可操作性不强,未能有效解决数据采集终端问题,不能满足烟叶生产精准管理的需求。

2 贵州烟叶生产管理信息化探索

2015年以来,贵州省烟草公司围绕种植主体身份识别、烟叶信息交互、生产过程数据采集等方面开展了一系列研究与实践,构建了贵州烟叶信息化系统(以下简称“贵州烟叶系统”)。贵州烟叶系统梳理了烟叶生产业务环节脉络,基本解决了烟叶生产数据采集的时效性、准确性和真实性,满足了生产过程管理痕迹化、电子化的要求,减轻了基层工作负担,提高了烟叶生产精准管控效率。

2.1 贵州烟叶系统设计思路及构成

2.1.1 设计思路

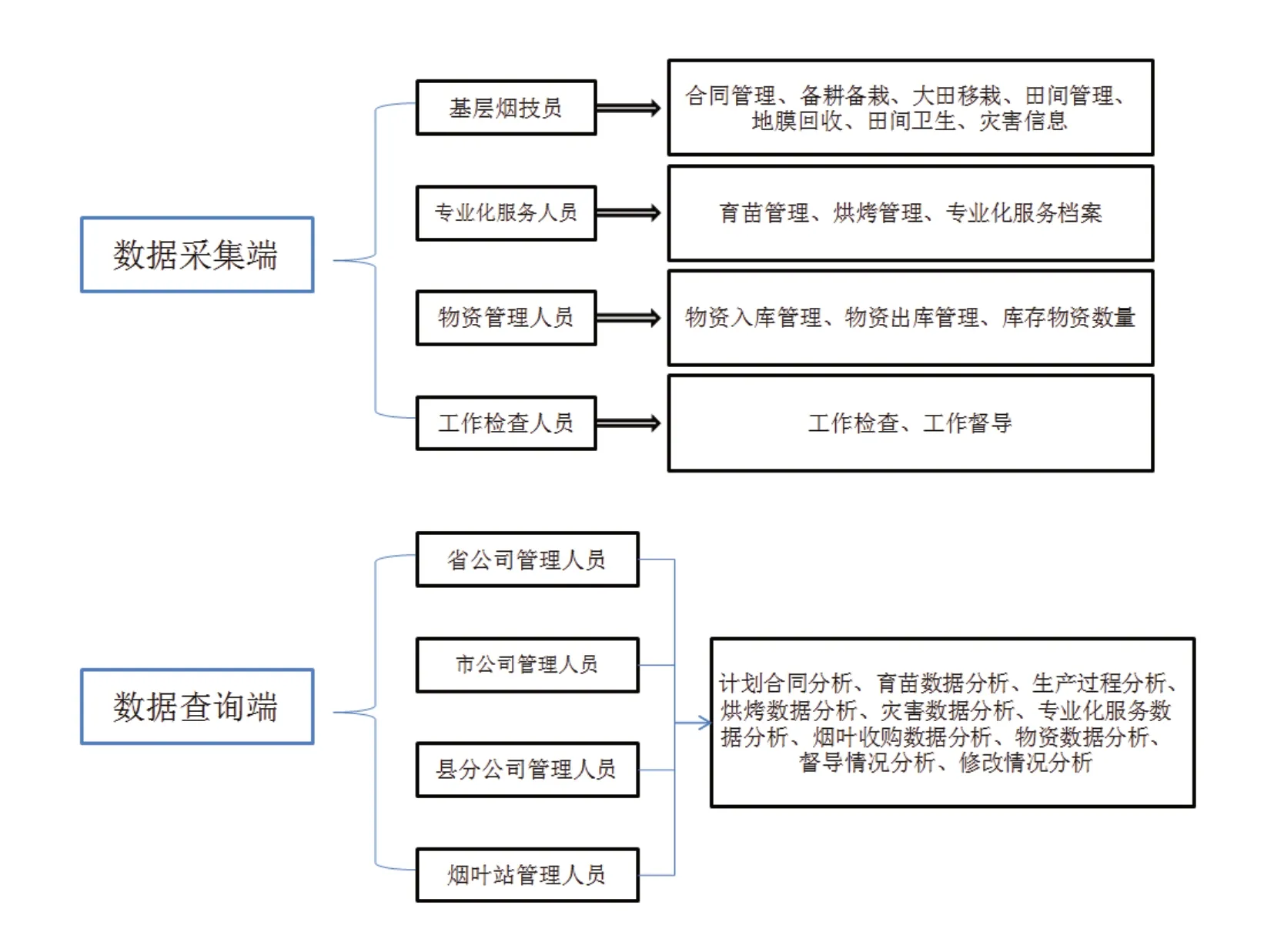

贵州烟叶系统包括数据采集端和数据查询端。数据采集端以智能手机为数据采集终端,围绕烟地、育苗点、烤房点三个点,依托GPS技术对烟农烟叶生产过程中的合同签订、烟地落实、育苗、备耕、移栽、田间管理、田间卫生、地膜回收、采收烘烤等全过程数据,在离线条件下及时、准确、高效采集,有网络后适时上传汇总。管理层可在数据查询端以表格、图形、图标等形式查看各环节各层级烟叶生产过程数据,实时掌握烟叶生产进度。

图1 贵州省烟叶信息化系统设计思路Fig.1 Design idea of Guizhou tobacco information system

2.1.2 系统构成

贵州烟叶系统由数据采集系统和数据查询系统两部分构成。数据采集系统是以Andriod4.0以上操作系统,带有静态800万以上像素的数码摄像头、GPS定位模块的智能手机,安装“贵州省烟叶生产数据采集系统”软件后作为数据采集终端,供基层烟技员、合作社专业化服务人员、物资管理人员使用,负责本辖区内相关业务数据的采集、上传和查询。采集内容包括合同信息、育苗信息、生产信息、烘烤信息、灾害信息、物资信息等。

数据查询系统由PC版和手机APP版两个版本构成。可供烟站及以上管理部门对本辖区内所有烟叶生产信息查询。PC版可逐级查到每户烟农的每地烟块、每厢苗床、每座烤房的记录信息;手机APP版可对关键数据进行查询,并能利用GPS反查功能对田间数据真实性快速反查,可查询基层工作人员所在地从近至远(0~8 km)当前模块所有烟叶生产数据信息。

2.2 构建烟叶生产管理信息化推进工作机制

2015年,贵州烟叶系统在贵州省贵阳市和毕节市试点运行,2016年在全省推广应用,经过几年的探索,构建了全省烟叶生产管理信息化推进工作机制,并在实践过程中不断完善机制。

2.2.1 在“好用”上下功夫,优化烟叶系统

由于全省烟叶技术员年龄偏大、文化素质偏低、信息化观念落后,为了确保贵州烟叶系统“好用”,贵州省局(公司)充分征求基层的意见和建议,在系统设计时,不断完善界面,尽量使用点、选的操作方式,减少打字过程,便于操作和数据采集,整个系统需要打字输入的信息数量不超过20%。比如在烟农基本信息录入环节,共有13个数据需要采集,手机拍照烟农身份证后,烟农姓名、性别、身份证号码、家庭住址共4个信息自动识别,银行卡开户行、账号类型、文化程度、起始种烟年限、所属村组、是否贫困户共6条信息采集时直接从给定的选项中选择,仅有银行卡号、手机号码、家庭劳动力数量需要手写录入;在烟地信息采集环节,共有13个数据需要采集,烟地经纬度和海拔2条信息手机自动识别,烟地所属村组、是否租赁、田地类型、地形地貌、土壤肥力、烟叶类型、种植品种、烟水工程是否配套共9条信息采集时直接从给定的选项中选择,仅有烟地面积和小地名需要手动录入,并且烟地信息第一次采集后,如果来年还继续种烟,可直接在系统中选择该块烟地。

2.2.2 在“会用”上下功夫,构建培训体系

2016年以来,省局(公司)每年组织一次培训,培训人员包括市州生产科和信息中心负责人、县级分公司生产股和信息负责人;市州公司在不同环节组织各县生产股、信息负责人和烟站负责人培训;县局(分公司)对基层技术人员分环节进行培训,全省构建了层层分环节培训体系,所有烟技员每年至少参加培训一次。目前,全省烟技员全部安装了贵州烟叶数据采集系统,基本能够独立完成系统业务操作。省局(公司)明确专人专职负责,建立了微信群和qq群,对基层提出的问题给予及时回复。技术依托单位在9个市州长期安排驻点人员,协助搞好培训和技术指导。

2.2.3 加强调研考核,确保烟叶信息系统稳步推进

2017年以来,省局(公司)将烟叶生产管理信息化纳入烟叶工作考核,在备耕备栽、移栽、田间管理、烘烤等环节开展检查,将推广应用效果和绩效考核挂钩;制定烟叶生产管理信息化推广管理办法,明确各级单位职责,强化责任落实。各市州根据实际,制定了烟叶生产管理信息化推广考核方案,提高了推广质量。省局(公司)与技术依托单位建立沟通协调机制,督促技术依托单位及时解决软件升级和使用过程中存在的问题,保障了系统的正常运行。

2.3 工作进度

截至2018年9月,全省共采集烟农信息341591条、烟田信息589949条、生产过程信息2021859条、烤房信息136573条、烟叶烘烤信息789842条。在具体环节信息录入方面,2018年,全省烟地信息、烟农信息、育苗播种信息录入数量分别占实际数量的100%、99.84%、100%,备栽、移栽、田间管理录入数量分别占烟地面积的100%、100%、79.41%,烘烤信息录入数量占实际收购数量的88.05%,录入工作督查记录1614次。

表1 2016年以来贵州烟叶信息系统采集数据数量Tab.1 Number of data collected by Guizhou tobacco information system since 2016

2.4 取得成效

烟叶生产管理信息化推广对于提升烟叶生产精益管理水平具有重大现实意义。

2.4.1 提高烟叶生产数据采集的真实性

在烟地落实环节,利用GPS准确定位烟地,配合烟地轮廓曲线图和测量面积,与合同建立关联,解决了烟地在哪的问题。在生产过程管理环节,基层技术人员在每一项农事操作时,现场用手机直接采集生产数据并上传系统,解决了过去生产过程数据收取、记录、录入电脑等复杂过程。在烘烤环节,烘烤烟叶回潮下炕后及时登记烘烤烟叶重量,对应烟叶分级和收购数据,可全面掌握社会烟叶库存量,改变过去凭经验猜测烟叶社会存量的现状。

2.4.2 提高烟叶生产数据采集的效率

利用手机拍照功能可快速、轻松地与烟农签订种植收购合同,改变过去技术人员收集、汇总上报、集中录入的模式,大幅减少工作量和减少输入错误的机率。在备栽、移栽、田间管理、烘烤阶段,基层技术人员、专业化服务人员把基础信息和过程管理信息及时录入系统并上传,省去中间抄录环节,提高数据采集效率,同时减少纸张用量,打造环境友好型企业。

2.4.3 提高烟叶生产数据传输的及时性

技术员和专业化服务人员在生产过程管理的每个环节按照时间要求将数据及时录入,并直接上传至省局(公司)服务器,改变了过去生产数据层层逐级上报的模式,省去各层级间人为审核、修改的环节,实现数据的及时、准确、高效传输。同时,各层级各部门可查看各环节生产进度数据,省去多部门重复向基层收集数据的环节,减轻基层工作量。管理层可从宏观到微观,时时查看任何层级数据,改变生产数据仅以纸质报表形式提供,只能查看下一层级数据的局限。

2.4.4 为管理层提供决策依据

管理层可实时查看各环节工作进度,通过纵向和横向对比,构建决策分析、风险预警、关口管控体系,科学合理安排工作。比如,在合同信息方面,烟叶系统按照预设的标准汇总烟农年龄、文化程度、种植规模、设施配套、烟地信息等,管理层可实时查看合同签订进度,对合同签订慢的产区进行调度,及时调整烟叶计划;育苗信息方面,系统自动汇总育苗设施、播种面积、播种品种、育苗管理进度、供苗面积和品种,管理层可实时查看播种进度、出苗进度、大十字进度、第一次剪叶进度、成苗进度、供苗进度等,当某一产区育苗进度较慢时,领导层可及时调度指导。

2.4.5 提高督查的准确性和效率

利用GPS反查功能及种植地块分布展示图,不需要基层工作人员带路就能对技术人员的工作开展情况进行督查,改变部分管理人员只选择交通便利区域督查的局限,同时避免“走马观花、坐车观烟”的督查现象,提高督查效率和水平。

2.4.6 提升服务烟农水平

通过烟农工作质量评价,可督促基层技术员扩展服务面,提升服务质量和服务水平。通过系统督查,可查看技术人员的服务质量,督促基层人员进村入户、深入烟田指导技术、服务烟农。

2.4.7 构建烟叶生产基础数据库

目前,烟叶系统可查看2016年以来的烟地类型、土壤肥力、土壤类型、轮作信息、连片情况、设施配套情况、烟农素质等数据,这些数据将逐年保存,以后会形成烟叶生产完善的基础数据库,为指导烟叶生产提供数据支撑。随着系统的完善,以后会把温度、湿度、降雨等气候情况和各种病害、虫害发生时间、危害程度、发生区域数据录入系统,构建多层次、多角度的烟叶生产指导数据库。

2.5 存在问题

2.5.1 业务覆盖不完整

目前贵州省烟叶生产系统实现了合同管理、移栽备栽、田间管理、采收烘烤、分级收购等核心业务的建设,但尚未覆盖到烟叶销售、复烤加工等环节,未能实现烟叶供应链全过程覆盖,同时,烟农增收、合作社管理、职业烟农培育还未实现信息化。近年来,贵州省烟叶生产管理信息化前期建设更多侧重于“搭平台、打基础”,对管理层、决策层在规范管控、数据分析等方面的应用探索不足。

2.5.2 综合配套不完善

省市服务器、存储设施等设备使用年限长,老化严重;基层站点基础设施、网络覆盖(移动信号)等配套不完善,难以满足当前信息系统的部署使用需求。部分产区基层操作人员的手机配置较低、网络流量不足、通信费用较高,阻碍生产数据采集工作的推进。烟叶生产季节性强,有些环节只有短短几天,而农事工作又多,应用试错成本高、试错机会少。

2.5.3 重视力度不够

各产区对烟叶生产管理信息化重视程度不平衡,重视的产区应用效果好,重视不够的产区,应用效果差,部分产区管理者没有充分认识到信息化对烟叶工作的重要性,工作推动较慢。

3 烟叶生产管理信息化发展思考

3.1 总体规划研究

中国烟草总公司或各省级公司统筹开展烟叶生产管理各环节信息化研究,构建烟叶生产管理信息化体系,统一部署、分步实施。优先在计划、烟农、生产、烘烤、收购等重点方面实现全覆盖,在重点环节全覆盖的基础上,逐渐延伸职业烟农、烟农合作社、烟叶调拨等其他环节,实现烟叶业务过程全覆盖。

3.2 强化技术提升

积极探索互联网技术架构在烟叶生产中应用,以微服务架构推动烟叶平台向组建化、服务化转变;通过物联网技术应用,逐步采集更加全面、准确、实时的生产数据[10];逐步引入模式识别、神经网络等先进的人工智能技术推动经验型生产向科学型生产转化,打造“互联网+智慧农业”[16]。

3.3 加大推广力度

把烟叶生产管理信息化作为未来一段时间烟叶重点工作之一来抓,形成层层重视烟叶信息化的良好氛围。同时,加强对烟叶生产管理信息化推广的考核,推进工作落地。