构式“X 等”和“X 等等”之关系及演化路径

2019-07-10吕军伟广西大学文学院广西南宁530004

吕军伟 俞 健(广西大学文学院,广西南宁530004)

现代汉语中构式“X 等、X 等等”同表“举例未尽或煞尾”的句法意义,用法类似,仅在组合关系上略有区别。因二者使用频率较高,范围广,一直备受学界关注。但已有研究多聚焦于共时层面的静态描写,包括其词性(刘公望1988[1];邹哲承2007[2]等)、意义区别(陈宝莲2008[3];毛书昌2010[4];张谊生2001[5];马真2004[6];陈欣欣2015[7]等)、语法功能(刘公望1988[1](93-97);毛书昌2010[4](32-38);张谊生2001[5](35-43);马真2004[6](118);朱军2008[8];邵敬敏2008[9];芜崧2012[10]等)及使用规范(杨淑璋1981[11];聂凤春1998[12];毛书昌2010[4](32-38)等),等等。而从历时角度考察“等”及“等等”之语法化问题的文著则鲜有,截至2018年初,中国期刊网中仅有《“等”的语法化:糅合导致的重新分析》(彭晓辉2010[13])及《列举义“等等”的形成》(储泽祥2017[14])两篇文章,前文将“等”的语法化归因于句法位置的改变而“由动变连”,既而因糅合而“由连变介”,该文对认识“等”的语法演化有一定参考价值,但因其并未准确把握“等”各义项间的关系,导致其历时演变分析结果之可信度有待商榷;后文认为量词“等”的重叠是列举义“等等”的源头,此观点具创新性,且对认清列举义“等等”之来源有较高的参考价值,但该文亦未厘清“等”诸义项间的关系,此外该文中“等”所谓量词用法六朝时已出现,而作为量词“等”重叠式的“等等”最早用例却在元代,前后时间跨度过大,且其语料未追溯到“等等”产生的最初源头,故而其结论有待进一步考证。

整体而言,现有研究对构式“X 等”和“X 等等”的语料收集往往囿于现代或近代汉语,且尚未充分把握“等”各义项间的引申或假借关系,“等”为什么会有“举例未尽”的用法?表示“举例未尽或煞尾”的“X 等”和“X 等等”的来源、历时演化、语法化方式,以及“为何会在现代汉语中出现两个句法意义及用法类似的构式”等问题学界则鲜有关注,至今语焉不详。鉴于此,本文以综合性大型古籍数据库——中国基本古籍库①为语料库,筛选与构式“X 等”和“X 等等”之来源、历史演化及语法化方式等问题相关的语料,力求在详尽考察语料的基础上探析上述基本问题。

一、“等”的本义及义项关系

《说文》:“等,齐简也。从竹,从寺。寺,官曹之等平也。”可见“等”为会意字,意为“齐简”,然“齐简”又为何物?《说文》中“齐”为象形字,“禾麥吐穗上平也”,本义当为“平整”;“简”则为形声字,《说文》:“牒也。”本义为竹简或竹制文书。由此可见,“等”原初应为“平整的简书”,但需注意的是,《说文》中“等”的解释还有一句:“寺,官曹之等平也。”此又该如何理解?“寺”,《说文》:“廷也,有法度者也。”本义指官署;“官”,《说文》:“史,事君也。”指官吏、官员、官署;“曹”,《说文》:“狱之两曹也,在廷东。”本义指古代诉讼的原告和被告,进而指涉古代分科办事的官署或部门。“寺、官、曹”三者在意义上有共同的指涉,即“官署”及与之相关的事务。由此推知,与官署、法度及诉讼等相关的“平整的简书”究竟为何物?对此,葛英会(1996)[15]和朱庆之(2017)[16]两位先生认为此类简书为“法律文书”,换言之,“等”之本义为“法律文书”,其本质的特征即为“平等”,该推断较为可信。故此,“等”又具有“平等”义,“平整的简书”不仅仅指竹制文书表面形式的整齐,更包括人们在书中内容(律令、条文等)面前的平等。至于“等”之“等待”义,根据朱庆之先生的考证,“等”古音为端之[tə],中古音(广韵)多改切,端海开一上蟹[tɒi];“待”的古音为定之[də],中古音(广韵)徒骇切,定海开一上蟹[dɒi]。二者仅声母清浊不同,具备发生假借的条件,“等”之“等待”义假借自“待”[16],非本研究关注对象。

《汉语大字典》中“等”共列13 个义项:❶整齐竹简;❷同,等同;❸级别,级位;❹台阶的级;❺辈,处于同一地位的人;❻类;❼样,般;❽代词,表示疑问,相当于“何”;❾称量东西的衡器;衡量等待,等候;介词,等到;助词,a.用在人称代词或指人的名词后面表示复数;b.表示列举未尽;3.列举后的煞尾。据前文考证及语料分析,其中“辈,类,样,般”皆有“划分类别”义,可归为一个义项,“等”之义项可进而概括为:❶法律文书;❷平等,同样看待;❸等同,相同;❹具有同一地位的人或事;5❹辈,类,样,般之类;❻用在人称代词或指人、指物代词后面,表举例未尽或煞尾;❼级别,等级;❽台阶的级;❾衡量;❿用于衡量的衡器;⓫等候,等待;⓬介词,等到。这12 个义项中❶是本义,❷❸❹❺❻❼❽❾❿是引申义,是假借义。然后将这些义项归纳成四组:❶❷❸❹❺❻为一组,❹❼❽为一组,❷❾为一组,为一组。前三组是从“等”的本义引申出来,分别记为等1-1、等1-2、等1-3,各义项间的关系如下所示:

“等”字义项关系表

上表中义项“等1-1c”与“等1-2a”仅为抽象程度不同,“等1-1c”和“等1-1d”间则具有衍生关系,但“等1-1c”“等1-1d”与“等1-1e”则非衍生关系,前两者是词汇意义,后者是语法意义。由上文对“等”各义项间的关系梳理可知,“等”表示“举例未尽或煞尾”的用法主要来自于“等1-1”的语义演变。“等”字在甲骨文和金文中均无,该字始见于战国简[16],因此,在对“等”字语料整理中便以战国为时间上限,基于此进一步探究构式“X 等”和“X 等等”的演化过程、途径及其语义演变。

二、“等”的词义虚化及构式“X 等”的形成

在现代汉语中构式“X 等”的变式有“单项式+等”“多项式+等”“单项式+等+数量短语”“多项式+等+数量短语”,根据历时语料考察,构式“X 等”的所有变式至迟在汉魏时期就已齐备。在传世的战国文献中,“等1-1c”和“等1-1d”已出现表示罗列性解释说明的倾向,值得注意的是,该倾向并非来自“等”本身,如:

(1)古之丧礼,贵贱有仪,上下有等。天子棺槨七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。《庄子·天下》

(2)凡用兵,胜有三等,若兵未起则错法,错法而俗成,而用具。《商君书·立本第十一》

(3)宫室械器,非山无所仰,然后君立三等之租于山,曰“握以下者为柴楂,把以上者为室奉,三围以上为棺槨之奉。”《管子·山国轨》

(4)此五等者,不可不善择也,王、霸、安存、危殆、灭亡之具也。《荀子·王制》

(5)今有五等诸侯,共分橘子六十棵……答曰:公一十八颗,侯一十五颗,伯一十二颗,子九颗,男六颗。《孙子算经·卷中》

以上语料中的“等”都是“等级”义,例(4)和例(5)也可理解成“种类”义,而语境往往需对“等”作必要的罗列性解释说明,解释说明项并未和“等”形成构式,仅以“数词+等”的形式出现,解释说明的对象仅针对“数词”展开,且罗列项往往穷尽。此用法在诸子百家的文献中普遍存在。换言之,表示罗列性解释说明的倾向源自语境,随着上述情况出现频率的提高,源自语境表示罗列性解释说明的倾向经常与“等”组合共现,“等”开始逐渐吸收语境中的罗列性解说倾向,进而逐渐演变出类似列举倾向的用法和类似举例未尽的构式“X 等”。简言之,构式“X 等”表示“举例未尽或煞尾”是伴随着“等1-1”的语义演变,最终虚化为表举例未尽的句法功能标记。而值得注意的是,“等1-1c”词义演变和语法化的方式为“语境吸收(Absorption of context)”[17](295-297),即“等”常处于表“罗列性解释说明”的语境中,其原有词义渐而淡化,产生表“举例未尽或煞尾”的句法功能。至此,由“等”参与的举例往往具有概括性,且已不具有穷尽性,基本上属于以一表多,语义理解上接近于“之类、类、辈”,但不能理解为表示复数的标记,因此只能说具有举例的倾向,例如:

(6)此见欺怒而不愠者,必以我等聋盲之辈。《列子·黄帝第二》

(7)乃洁齐修坛场於河、洛,择良日,率舜等升首山。《竹书纪年·五帝纪》

(8)然则白公之乱,得无遂乎?诚如是,臣等之罪免矣。《战国策·江乙为魏使于楚》

(9)二年冬,陈涉所遣周章等将西至戏。《史记·秦始皇本纪》

(10)於是复使孟明视等将兵伐晋,战于彭衙。《史记·秦始皇本纪》

(11)良居下邳,任侠十年,陈涉等起……《论衡·纪妖篇》

以上语料中“等”皆可理解为“具有同一地位的人,辈”,但是语用层面上“等”已具备表示“举例未尽”的句法功能,只是举例的对象往往是人,而且只举一个,或者用人称代词“公”“臣”“我”替代,可见其已经部分具备结构“X 等”的功能,只是其中“X”只能表示单个人名或人称代词。值得注意的是,在语境中有时会出现所举对象的数目,如《墨子·公输》:“臣之弟子禽滑釐等三百人已持臣守圉之器在宋城上而待楚寇矣。”进而形成“单个人名+等+数量短语”的结构,这种结构在诸子百家的文献中鲜见,但在两汉文献中已较为常见,例如:

(12)颖川守尊等十人食邑六百户,淮阳守申屠嘉等十人五百户,卫尉定等十人四百户,封淮南王舅父赵兼为周阳侯。《史记·孝文本纪》

(13)于是群臣诸公子有罪,輒下高,令鞠治之。殺大臣蒙毅等公子十二人。《史记·李斯列传》

(14)拟于天子六年,令男子但等七十人与棘蒲侯柴武太子奇谋,以輂車四十乘……《史记·淮南衡山列传》

(15)诸项氏枝属皆不诛。封项伯等四人皆为列侯,赐姓刘氏。《汉书·高帝纪》

(16)召门尉田饶等二十有七人而问焉,曰:“士大夫谁能与我赴诸侯者乎?”《说苑·卷第八》

因单项式的信息量往往有限,“单个人名+等”呈现逐渐向“多个人名+等”演变的趋势,而在实际交际中亦往往需给出更多同类项。由此构式“X 等”就衍生出变式“A、B、C 等”。若所举项目较多,但无须繁琐赘述,既而用“等”中止列举,并以此指示前面列举各项事物的类别,使之宜于类推,进而替代其后省略的部分,起总括收束的作用,例如:

(17)于是楚戍卒陈胜、吴广等乃作乱,起於山东,杰俊相立,自置为侯。《史记·李斯列传》

(18)诸吕谋为乱,欲危刘氏,丞相陈平、太尉周勃、朱虚侯、刘章等共诛之。《汉书·文帝纪》

(19)赵绾、王臧之等,以儒术擢为上卿,而有奸利残忍之心。《盐铁论·褒贤》

(20)此病在脾胃,无关肺肾,治宜燥脾行气,散结软坚法,忌滞泥、苦寒、湿润等药及诸厚味。《神农百草经》

(21)帝大怒,遣长子六脩、桓帝子普根,及卫雄、范班、姬澹等为前锋,帝躬统大众二十万为后继。《魏书·序纪·穆帝》

(22)叙曰:汉中垒校尉刘向言《鲁论语》二十篇皆孔子弟子记诸善言也,大子大傅夏侯胜、前将军萧望之、丞相韦贤及子玄成等传之。《论语集解·序解》

从(17)—(22)中可明显看出“X”并不仅局限于人名,具有并列关系的具体名词和抽象名词皆可出现在“X”位置上。但需注意的是,“A、B、C 等”的表达形式虽能满足信息交流中尽可能提供充足信息的要求,但因多项式的项目数往往也承载重要信息,由此产生新的形式“A、B、C 等+数量短语”,其中,数量可大于列举项数目,亦可等于列举项数目或是一个约数,例如:

(23)召镇西大将军毗陵、王顺、长孙肥等三将六万骑为前锋。《魏书·太祖纪》

(24)库莫奚、契丹、罽宾等十余国各遣使朝贡,复北平公长孙敦王爵。《魏书·高宗纪》

(25)又托他事杀州中豪强王咸、李权等十余人以立威刑。《蜀书·刘二牧传》

(26)中平五年,拜司马,从讨长沙、零、桂等三郡,贼周朝、苏马等有功,坚表治行都尉。《吴书·朱治朱然吕范朱桓传》

(27)程信怨恥,乃结故吏冠蓋子弟严孳、李容、姜济、陈已、曹廉、勾矩、刘旌等二十五人誓志报羗。《华阳国志·汉中志》

综上,因选取语料以史书为主,对词义选择往往古典儒雅,虽书面文献具有滞后性,但可推断的是:“等”至迟在东汉末年即已通过语境吸收的方式完成表“举例未尽或煞尾”的虚化过程化,构式“X 等”的演化路径如下图所示:

三、构式“X 等等”的产生途径和语法化过程

现代汉语中就“举例未尽或煞尾”这一句法功能而言,与“X 等”结构及功能极其相似的还有构式“X 等等”。《汉语大字典》和《现代汉语词典》认为“X 等”“表示列举未尽,也可叠用,如:纸张文具等等。”亦即“X 等等”是“X 等”的叠用形式。储泽祥(2017)亦认为“等等”是“等”的叠用,所不同的是不是助词“等”而是量词“等”的叠用[14](2),遗憾的是,两种“叠用说”考察“等等”来源所用语料存在明显不足,故而结论亦有待商榷。“X 等等”究竟源自何处?如何形成?其与“X 等”究竟是何关系?诸多基本问题须基于语料予以探析。

根据语料库考察,“等等”一词最早出现在两晋佛经文献里,而构式“X 等等”的产生与佛经翻译密不可分,其最初仅以“无等等”的形式出现在佛经翻译中②,如“故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。”(《般若心经》),且并无表“举例未尽或煞尾”的句法功能。“等等”之出现既与翻译有关,则须探析翻译佛经时与“无等等”对应的是哪个梵语词?源词为何意?此诸问题可通过考察传世佛经文献《大智度论》和《梵汉词汇表》中的大量相关语料便可释然,如:“复名阿娑摩,秦言无等。复名阿娑摩娑摩,秦言无等等。”(《大智度论》)由此可知,梵语中音为“阿娑摩”的词在汉语中译为“无等”,梵语音为“阿娑摩娑摩”的词在汉语中译为“无等等”。那么梵语“阿娑摩娑摩”为何意?与之对应的“无等等”又为何意?通过考察《梵汉词汇表》可知,“阿娑摩”读作[asama],形容词,意为“不平的,奇数的,无与伦比的”,古汉语译作“无等”;“阿娑摩娑摩”[asamasama]亦为形容词,古汉语译为“无等等”,意为“无与伦比的”。“无等等”中的“等等”又如何在佛经翻译、讲解及流传过程中逐步演变出表“举例未尽或煞尾”的功能呢?探究此问题须诉诸于语料,通过语料考察来探析“无等等”的演变:

(一)基于语料考察,隋唐时期“无等等”由综合表意到分析表意,历经结构的重新分析:形

容词(Adjective)>动宾短语(Verb+Noun)。

(28)色不可思议故,乃至色无等等故,量不可得。乃至一切种智不可思议故,乃至一切种智无等等故,量不可得。《大智度论·释道树品》

(29)诸菩萨摩诃萨被此甲胄,持大慧力,乘于大乘、最上之乘、无等等乘、大摄受乘、无边摄受乘。《大宝积经》

(30)增上满足已,入第二增上慧住,十平等净心,如修多罗说,谓无等等觉。《菩萨地持经·第九卷》

(31)故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。《般若心经》

(32)复有无等等三昧,住是三昧者,便得无等等。《放光般若波罗蜜经》

以上“无等等”是形容词(Adjective),其在句法中的结构可以是Adjective+Noun,如“无等等乘”,也可以是Noun+Adjective,如“色无等等”,皆释为“无与伦比的”。此外,“无等等”又可独立使用,例如“便得无等等”,此“无等等”句法上作宾语,可作为名词(Noun)理解,释为“无限”,且在诸多佛经中,“无等等”都不能简单定性为形容词(Adjective),随着出现频率提高,其结构与翻译之初已发生较大变化,经历了结构的重新分析,例如:

(33)我说学此甚深般若波罗蜜多,于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。《大般若波罗蜜多经·卷第四百五十八》

(34)为不可称量事故出现世间,为无数量事故出现世间,为无等等事故出现世间。(同上)

(35)一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。……皆悉不能思议、称量、数量、等等。《大般若波罗蜜多经·卷第五百一十一》

(36)如是一切波罗蜜多法门……无能胜、无等等、无限量、无所观如来如实智力、如来知见,乃至……《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经·第六卷》

(37)八有二种:一上大,二无上大。上大亦名无等,谓於诸施,余无与等。无上亦名无等等。《续华严经略疏刊定记》

上述“无等等”在句法中既可以作形容词(Adjective)理解,也可以做动宾短语(Verb+Noun)理解。当“无等等”作形容词(Adjective)理解时是整体表意,意为“无限,无边,无与伦比”;当“无等等”作动宾短语(Verb+Noun)理解时,结构上“无”作动语,“等等”作宾语,如:例(33)中的“为”和“无”是并列的动语成分,“最”“胜”“尊”“高”“妙”“微妙”“上”“无上”“等”“等等”是并列的宾语成分;例(35)显然是把“无”与“等等”分开理解,“等等”作“不可”“无”“不能”的宾语;例(34)(36)和(37)中“无等等”分别与“无数量”“无限量”及“无上”并列或等同,而后三者是明显的动宾结构。

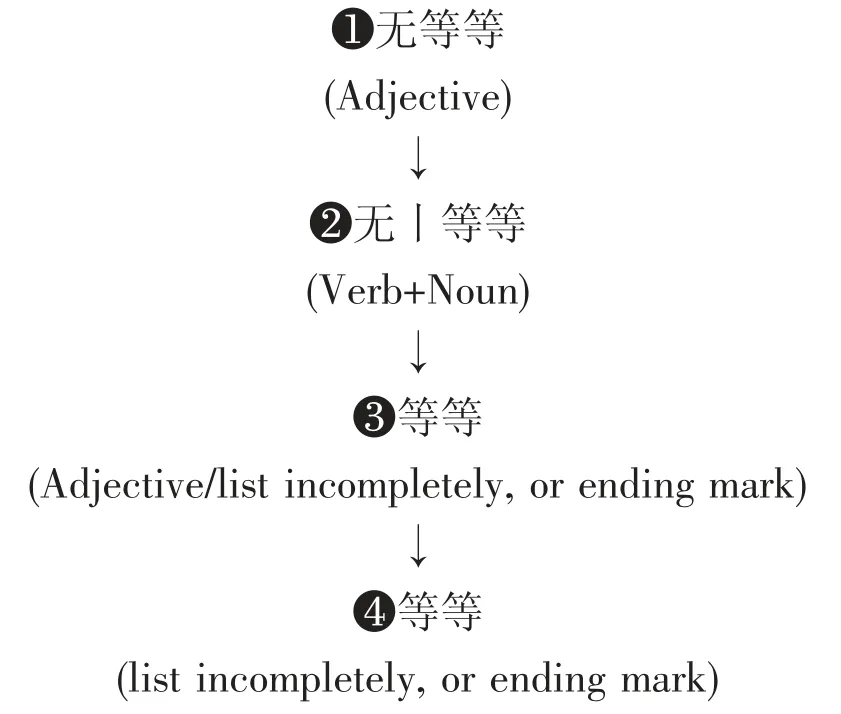

(二)“无等等”在结构上历经Adjective>Verb+Noun 的重新分析,“等等”就具备了单独

做句法成分的资格。语料显示,“等等”在唐代已开始经常独立使用,且句法功能和意义再次经历重新分析。句法功能上:Adjective / list incompletely, or ending mark > list incompletely,or ending mark;语义理解上部分仅能理解为“无边、无限、无上”,部分出现两可情况,即既可理解为“无边、无限、无穷无尽的”,亦可理解为“有边、有限”或者“各种各样,有穷尽性”,如:

(38)师云:虚空无边际,大海平如掌,般若性等等。《古尊宿语录·第三十五卷》

(39)忍有三种,能除三苦……能安受寒热等故,不见疲乏老病等等苦。《金刚般若经旨赞》

(40)一向师子吼,更无有沙门婆罗门于世尊等等觉。《鞞婆沙论》

(41)及普贤等诸菩萨说十大三昧等等觉法门。《华严纲》

(42)还有弃室不顾,狎近顽童,或有私通仆妻、及俾欺上等等淫业。《万法归心录·警省俗迷》

当上述例句中的“等等”在句法中作形容词(Adjective)理解时,意为“无边,无穷无尽”。“般若性等等”意为“无边的智慧”;“等等苦”意为“无穷无尽的苦”;“等等觉”意为“无穷无尽的智慧”;“等等淫业”意为“无穷无尽的淫业”,此种理解的“等等”虽独立使用,却充当着“无等等”的句法功能,可见尽管“无等等”结构上经历重新分析,语义上的重新理解具有相对滞后性。

当上述例句中的“等等”作为表举例未尽或煞尾的句法标记 (list incompletely, or ending mark)理解时,例(39)理解为“疲、乏、老、病”各种各样(举例未尽)的苦;例(40)理解为“沙门、婆罗门”各种各样(举例未尽)的智慧;例(41)理解为“十大(“十”表举例项数目)止息杂念的智慧法门”;例(42)理解为“像弃室不顾,狎近顽童、私通仆妻、及俾欺上之类的各种各样(举例未尽)的淫业”。

因“等等”作“各种各样,很多”或“有限”义解释时具有表举例未尽或煞尾的句法标记的功能,故常置于多项式结构之后,逐渐吸收语境中列举性的语境义,亦即a.当列举项不宜全部列出时,“等等”便承担表“举例未尽”之功能;b.当列举项数目有定时,“等等”则起“举例煞尾”作用。需注意的是:“等等”表“举例未尽或煞尾”在后世佛经讲解、注疏中极为常见,之后亦常见于道教文献,进而出现在各种口语化的小说、医书、札记、文集中,“等等”历经“本土化”后已经看不出是佛教术语,其表“无边、无上、无与伦比”形容词的句法功能逐渐丧失,表“举例未尽或煞尾”的句法标记功能成为其主要的句法功能,例如:

(43)自杀者的罪刑……未奉到勾帖,就擅自轻生,自杀、上吊、服毒、投水等等。《玉历宝严》

(44)中方分六师或十宗等等者,等取内教之中,分大小等言……《华严大疏钞》

(45)盖与虚灵之性不二,无有生灭、存亡、去来等等。《古书隐楼藏书》

(46)从先天立脚,天、地、日、月、云、霞、红铅、梅子等等,质皆是假,气皆是气,气岂类外气哉!《道书十二种》

(47)大暑至白露之溼土,秋分至立冬之燥金,等等之時,所患者混同一称伤寒。《时病论》

(48)三十九族虽夷情……此外尚有郭洛克、德尔格、乍丫等等番部亦尝来藏。《西藏图考》

(49)五月后,间有蜘蛛、青虫、野蚕等等,形类甚多……《蚕桑简明辑说》

上述用例中“等等”已失去“各种各样,很多”的词汇意义,仅仅作为表示“举例未尽或煞尾”句法标记出现。而根据语料库中相关语料的历史阶段,可断定“X 等等”至迟在明末清初已完成其语法化过程,具体路径如下所示:

四、构式“X 等”和“X 等等”在历时演化中的互补趋势

综上可知,“等等”能够在历时演变中向“举例未尽或煞尾”的句法功能演化,除自身具备的语法化条件外,还与构式“X 等”的句法功能有密不可分的关系。从出现时间来看,“X 等”作为“举例未尽或煞尾”的句法标记在隋唐时期已相当稳定,而“X 等等”则在明末清初方才完成语法化,二者结构相似,故此,“X 等等”易被人误认为是“等”的叠用,进而被更加广泛地置于有限数量或未知数量的多项式之后,逐渐吸收语境中列举性的语境义而成为表示“举例未尽或煞尾”的句法标记。

“X 等”和“X 等等”在演化过程中,虽然异源殊途,但因形式相似而“同归”,皆具备表示“举例未尽或煞尾”的句法功能。但需注意的是,两者在句法功能上并非完全一致,而在历时演化过程中,二者在组合关系上出现功能性差异:❶就列举项数目而言,“等”既可附着在多项式后面,也可附着在单项式后面,而“等等”只能附着在多项式后面[2](33),[5](35),[10](101);❷就“等/等等”后接名词的选择而言,“等”倾向于出现在单音节名词之前,“等等”倾向于出现在双音节名词/短语之前,当然这种倾向性并没有完成[4](33)。可见二者在组合功能上呈现互补态势,究其原因,主要有二:

(1)两者演化为“举例未尽或煞尾”的起始意义不同。构式“X 等”从“等”的“辈、类”义演化出列举倾向,例如“我等”“臣等”“舜等”“孟明视等”都是单数名词(代词),在历时演化过程中又从语境中吸收多项罗列解释的语境义,故而“等”既可出现在单项式之后,又可出现在多项式之后;而构式“X 等等”则是从“等等”的“各种各样,很多”义演化出列举倾向,因此只能出现在多项式后。

(2)汉语自身语音结构的重大变化。“等”作为“举例未尽或煞尾”的句法功能在隋唐时期已经成熟,而“等等”尚处在语法化初始阶段,而这一阶段恰逢汉语完成单音节向双音节转换。在汉语复音化大趋势下,语音结构的韵律亦会对句法的词汇选择倾向产生影响,此在历时语料中可得到印证,例如:

(50)仅役民夫一二十人,夯、杵、锨、镬等等器具无一堪者,如此缮城,虽十年,必无成功。《杨文弱先生集》

(51)曾不悟忧患者之可生全也,何曾得有苦心志、劳筋骨、饥穷、空乏、拂乱等等事一入此人之胸次哉?《长水先生文钞》

(52)取出蛇斑,蚤斑等等之名,其谓为蛇斑者,必令人服蜈蚣数条,取蛇畏蜈蚣之义,而庸夫俗子听之。《时病论》

(53)陕西巷在宣武区,前门外,和石头胡同、韩家潭、王广福斜街等处统称“八大胡同”,是旧时妓院聚集之地。《烟壶》

(54)那一带净住的是玉器、象牙、绒花、料器、小器作等行的匠人。《烟壶》

例(50)和(51)中,“等等”可后接单音节或双音节词,皆可被“等”替换,如“等器具”“等事”,但例(47)和(52)中的“等等”却不可被“等”替换,可说“等名”不可说“等之名”,“等等时候”可说,“等之时”不可说。例(53)和(54)是现代汉语例子,“等处”不能说成“等等处”,可说成“等等地方”,“等行”不能说成“等等行”,可说成“等等行业”。此诸现象多受制于汉语韵律对“举例未尽或煞尾”这一句法功能的词汇选择,进而使“等”和“等等”在组合关系上出现差异,呈互补态势。

“X 等”和“X 等等”在历时演化中所出现的诸多差异,进一步排除从“等”叠用为“等等”的可能性。一方面,历时语料证明了二者产生途径、来源、演化方式皆不相同,二者是独自的演化路径,不存在叠用的阶段;另一方面,就叠用本身的作用而言,汉语中重叠和复用有“增量”作用,而由前文可知,“等等”本自“各种各样,很多”义演化出举例未尽用法,适用于因类别或成员较多列举未尽的语境,该情况中用“等等”并不意味着“等等”比“等”的数量更多,而是更加精确,匹配得更好[14](7),而有些语境对“等”或“等等”的出现有选择性是因韵律结构的需要,如例(52)—(54),“等等”并非为“增量”而重叠“等”。

结 语

综上所述,“X 等等”与“X 等”虽有近似句法功能,但并非“等”字的叠用,二者产生途径、来源、演化方式皆不相同。构式“X 等”表“举例未尽或煞尾”是“等”的“等级义”词义引申进而在特定语境中虚化为句法功能词的结果,亦即“等”吸收语境中的列举义而逐渐成为一个表示“举例未尽或煞尾”的句法标记,其本质是汉语本身演化发展的结果,该过程至迟在六朝时期便已完成;构式“X 等等”的产生源自佛经翻译,即将梵语[asamasama]译作“无等等”,意为“无与伦比的”,后随着佛教传播的深入以及佛经讲解的普及,“无等等”在使用过程中历经结构重新分析:形容词(Adjective)>动宾短语(Verb+Noun),“无等等”在语义上则从“无与伦比”演变为“没有限、没有穷尽”,“等等”因此获得了独立使用的句法地位。随着“等等”的单独使用,“等等”又历经结构重新分析:形容词/举例未尽或煞尾的句法标记(Adjective / list incompletely, or ending mark) >举例未尽或煞尾的句法标记 (list incompletely, or ending mark),语义理解上,“无边、无限、无穷无尽”的形容词义逐渐丧失,获得了“有限”“很多,各种各样”等描述列举项数量的词义,初具表举例未尽或煞尾的句法功能,又因“等等”常置于有限数量或未知数量的多项式后,进而逐渐吸收语境中列举性的语境义,最终语法化为表“举例未尽或煞尾”的句法标记,该过程至迟在明末清初已完成。此后因构式“X等”和“X 等等”结构和功能类似,且自近代汉语至今共存,二者因各自原初意义、演化起点及路径等不同,受制于汉语语音结构变化,二者在共时组合关系中差异化发展呈现一定程度的互补关系。

①中国基本古籍库(北京爱如生数字化技术研究中心)收录范围涵盖全部中国历史与文化典籍,是世界上目前最大的中文数字出版物,也是中国有史以来最大的历代典籍总汇。

②据语料考察,在两晋的佛经文献里也有“等等”的单独用例,如西晋竺法护译《普门品经》:“内众生、外众生,内形外形等等无异,人人皆如是。”(11/773c);东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》卷五十九:“此有四种,剎利、梵志、居士、工师,彼等等断,无有胜如、无有差别于断也。”(1/794b);南朝宋昙摩密多译《诸法勇王经》:“当知是人能为众生而作福田,无有等等、无有比类,已得解脱到于彼岸。”(17/851a)。但以上例中“等等”皆为“平等,相等,相同”之意,是对[samasama]一词的逐词翻译,此类“等等”在佛经中的意义很稳定,一直都是汉语中“等”的基本义,与本文关系不大,特此说明。