“分而治之”还是“自下而上”

——再议苏联初期的中亚民族划界

2019-07-09施越

施 越

【内容提要】 当今中亚的政治版图,主要由20世纪20至30年代苏联的民族划界工作所奠定。关于该事件性质及其历史影响,国内学者普遍认为,民族划界首先具有满足中亚各民族自决诉求、巩固新社会制度的意义;其次,俄共(布)中央同时有着对中亚边疆居民分而治之的考虑,即以塑造民族共和国的方式强化民族间差异,消解宗教传统和“双泛”思潮的历史影响。本文在综合各国学者观点的基础上,结合档案研究成果,提出苏联在中亚的民族划界进程可以分为1924-1925年的初次划界和1929年、1936年两次调整。初次划界进程主要由中亚本地各族党员干部提议,并通过反复争论,达成中亚南部划界方案。俄共(布)中央在这一阶段并未对划界进程进行积极干预,所谓“分而治之”的意图在初次划界过程中并无显著表现。但1926年以后,苏联对塔吉克、吉尔吉斯、和哈萨克三个民族自治单位行政隶属和行政级别的变更,则更多体现了自上而下的政治意志。2016年末以来,苏联初期民族划界遗留的费尔干纳盆地飞地问题,在乌、吉、塔三国外交关系升温的背景下出现积极变化。

20世纪20至30年代,苏联在中亚南部开展民族划界工作,将当时该地区存在的突厥斯坦自治共和国、布哈拉人民苏维埃共和国(БНСР)、花剌子模人民苏维埃共和国(ХНСР)依照民族自决的政治理念,重新划分为若干民族自治行政单位。①本文中使用的“中亚”对应俄文概念 Центральная Азия,而用“中亚南部”翻译俄文术语Средняя Азия。区分“中亚”与“中亚南部”,是因为主导1924年划界进程的俄共(布)中央中亚局(Средазбюро)所辖范围被称为“Средняя Азия(本文暂译为中亚南部)”,包含突厥斯坦自治共和国、布哈拉人民苏维埃共和国(Бухарская народная советская республика, БНСР)、花剌子模人民苏维埃共和国(Хорезмская народная советская республика, ХНСР)。但并不包括 1920 年建立的吉尔吉斯自治共和国疆域(即今日哈萨克斯坦的前身)。关于上述两个俄文术语的区别,参见许涛:《中亚地缘政治沿革:历史、现状与未来》,北京:时事出版社,2016年,第7-9页。这一进程彻底改变了十九世纪中后期沙俄征服中亚以降该地区存在的行政区划,为后来中亚的五个民族共和国划定了边界,也为20世纪90年代以来各国因边界、跨界民族和资源分配而起的纷争埋下了伏笔。作为塑造当代中亚五国边界最重要的历史事件,中亚民族划界进程由谁主导?应该如何评价其性质和历史影响?本文将以新的史料呈现民族划界进程中地方民族党政精英与苏联中央政权的动态博弈,修正此前关于苏联中亚民族划界乃至民族政策的传统叙事。

关于民族划界的性质和影响,国内外学界长期以来存在争论。苏联史学界的正统观点以斯大林的民族理论为基础,强调中亚南部的民族划界实现了中亚各民族长久以来建立国家的诉求,并将民族平等的原则付诸实践,为各族人民的经济文化进步创造了条件。②例如 Муминова И.М. ред. История Узбекской ССР: с древнейших времен до наших дней. Ташкент, 1974; Гордиенко А.А. Создание советской национальной государст венности в Средней Азии. Москва, 1959; Дегтяренко Н.Д. Развитие советской государст венности в Таджикистане. Москва, 1960.

而国内一些学者则认为,俄共(布)和苏联中央出于现实主义政治考量,以民族划界和民族共和国组建为由,刻意在中亚南部划出犬牙交错的边界、制造多个加盟共和国,是为了令其相互制衡。持有这一观点的学者往往强调,十月革命之前中亚各族群之间的界限相对模糊,而受伊斯兰教影响较大,进而认为存在着遍及中亚各地的穆斯林认同。苏联初期的民族划界和民族共和国的组建则出自联盟中央的指令,有违“中亚各民族自然分布和民族集中居住区域划分”。③前辈学者王智娟教授称民族划界为“办公室的构思和决定”,但其论文中并没有详细+论证该事件是完全在办公室中构思和决定的。参见王智娟:“中亚民族共和国的组建”,《东欧中亚研究》,1998年第2期,第91页。文中,作者的这一论断仅有德国作者拜米尔扎·海义特(Baymirza Hayit)一篇论文中的一段话作为依据。海义特于1917年出生于纳曼干,1939年毕业于塔什干大学,同年参加红军,驻扎波兰。1941年他被德军俘虏,后为之效力,成为纳粹突厥斯坦军团(Turkistanische Legion)的军官。战后定居西德,撰写了大量关于中亚近代历史和苏联统治政策的文章和专著。在这一判断的基础上,学者们认为,这种自上而下的划分首先在政治上削弱了伊斯兰教和近代泛突厥主义在中亚的影响,以各加盟共和国主体民族的文化淡化宗教的社会地位,有利于消除中亚地区中世纪社会政治残余,稳定苏维埃政权,为后续的社会经济建设奠定基础。但这种在大俄罗斯主义影响下人为制造民族集团的方式,将“本来界限模糊的民族集团造成完整的民族”,强化了民族意识和独立情绪,为苏联解体之后各民族加盟共和国独立创造了条件。①参见王智娟:“中亚民族共和国的组建”,《东欧中亚研究》,1998年第2期,第91页;丁笃本:《中亚通史·现代卷》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2004年,第160-161页;田霞:“苏联对中亚民族的划界及其影响”,《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版),2008年第6期,第51页。国内学界关于苏联民族区域自治问题新近出版的著作依然沿用该观点。这种叙事思路与西方学界冷战时期至90年代初期的文献论点相互印证,共同认定“这五个民族和五个共和国的划分方案,是在办公室里构思和决定的。”参见左凤荣、刘显忠:《从苏联到俄罗斯:民族区域自治问题研究》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第91-92页。

上述观点与冷战时期西方学界的主流观点遥相呼应。直至20世纪90年代,欧美学者普遍认为,苏联中央在中亚实施民族划界,是企图用塑造若干政治群体的方式防止出现强大的地方民族势力,意在分而治之。其中,美国学者奥尔沃斯(Edward Allworth)的观点流传较广,他认为,民族划界的主要目标是分化势力较大的乌兹别克族,因为在历史上“(乌兹别克人)发挥着同化其他族裔的作用”。②Edward Allworth, The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present,Stanford: Hoover Institution Press, 1990, p.196; 类似观点的著作参见Olaf Caroe, Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism, York: St. Martin's Press, 1954; Robert Conquest, The Last Empire: Nationality and the Soviet Future, Stanford: Hoover Institution Press, 1962; Helene Carrere d’Encausse, Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central Asia, Berkeley: University of California Press, 1988.

但九十年代以来,西方学界新近的研究则挑战了这一观点。新的研究通过利用90年代以来俄罗斯和中亚国家新开放的档案史料,提出了如下新观点。首先,前人的“分而治之论”并没有实证依据。民族划界过程实际由中亚本地共产党内各族精英主导,俄共(布)和苏联中央对中亚民族划界机构上报的方案并未作重大改动,事先也并未布局刻意制造各族党内精英之间的不和。其次,中亚各民族自治单位之间复杂的边界划分,主要是各族干部反复争论妥协的结果。尽管一些地区的边界划分最终经由中央仲裁决定,但大部分的边界由各族干部根据民族构成和经济整合原则讨论决定。①持此观点的著作包括Arne Haugen, The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia, New York: Palgrave Macmillan, 2003; Francine Hirsch, Empire of Nations:Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union, Ithaca: Cornell University Press,2005; Adeeb Khalid, Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR,Ithaca: Cornell University Press, 2015.持上述观点的研究者,尽管指出了地方民族干部在中亚民族划界初期的历史作用,但首先,他们的研究未能系统地呈现该进程中争论的主体和焦点议题。其次,上述观点忽略了1925年以后历次中亚民族自治单位的行政隶属和行政级别变更,片面地以民族划界初期出现的情况为整个历史进程定性。

在综合分析前人学者提供的史料的基础上,本文认为,该事件需要细分为两个阶段讨论:1924年至1925年初,第一阶段的民族划界主要由突厥斯坦、布哈拉和花剌子模三地的本地党员干部提议。具体地区的边界划分也主要通过各民族干部之间的争论达成方案。在这一阶段,俄共(布)并没有主动干预民族划界的细节。第一阶段划界结果实际上有利于当时在中亚地区影响力较大的乌兹别克族党政精英。新成立的乌兹别克苏维埃社会主义共和国所辖行政版图,涵盖中亚南部所有重要的农耕区。此前研究文献中强调的分而治之的意图,至少在1925年划界结果中体现得并不明显。

而在第二阶段,即1926至1936年吉尔吉斯、塔吉克和哈萨克民族自治单位的行政级别和隶属关系变动,则呈现与第一阶段大相径庭的权力运作图景。其中,1926年吉尔吉斯自治州从乌兹别克共和国②苏联的民族区域自治政策将民族自治区域科层化,自上而下主要分为苏维埃社会主义共和国(Советская социалистическая республика, ССР),研究文献中一般称为“加盟共和国”;自治 苏维埃 社会主义共 和国(Автономная советская социалистическая республика,AССР),简称自治共和国;自治州(Автономная область)三个行政层级。为行文便利起见,本文中将“苏维埃社会主义共和国”简称为“共和国”,如下文将1924年成立的“乌兹别克苏维埃社会主义共和国”简称为“乌兹别克共和国”;而“自治苏维埃社会主义共和国”简称为“自治共和国”。划入俄罗斯联邦并升格为自治共和国、1929年塔吉克自治共和国从乌兹别克共和国独立并接收其苦盏州两大事件,则确定了今日费尔干纳盆地犬牙交错的国界格局。而1936年哈萨克和吉尔吉斯自治共和国升格为加盟共和国,则最终奠定了中亚五个加盟共和国的政治版图。本文认为,相比1924-1925年的初次划界,1929年塔吉克自治共和国升格和苦盏州并入以及1936年哈萨克和吉尔吉斯自治共和国升格,更多地受到了苏联中央决策的直接影响,其中不排除存在分而治之、压制潜在的地方民族主义政治势力的考虑。

一、革命、内战与秩序的重建:1924年民族划界的历史背景

1917年11月7日(俄历10月25日),震撼二十世纪的十月革命在彼得格勒爆发。三天之后,俄国突厥斯坦总督区首府塔什干的苏维埃组织发动起义,并在11月中旬夺取政权,组建突厥斯坦边区苏维埃。但随着俄欧地区陷入内战,突厥斯坦苏维埃无法得到外援,苏维埃政权的控制范围仅限于锡尔河省、撒马尔罕省和外里海省俄罗斯人较为集中的城市和矿区。

沙俄时期保留为帝国藩属的布哈拉埃米尔国和希瓦汗国并未直接受到十月革命的冲击。早在1917年4月,末代布哈拉埃米尔阿利姆汗(Said Alim Khan)①大多数情况下,本文内容涉及的中亚近代历史人物、地域和机构的译名参考《中亚通史·现代卷》所开先例。波斯文术语采用《国际中东研究学刊(International Journal of Middle East Studies, IJMES)》的拉丁转写规范。便在内部政治博弈中将境内的革新知识分子(史称“青年布哈拉党人”)逮捕或驱逐出境。而在希瓦,土库曼部落首领朱奈德汗(Junaid Khan)则在1918年1月发动政变,废立汗王,建立部落军事独裁,并镇压希瓦的革新知识分子(“青年希瓦党人”)。1918年春,突厥斯坦苏维埃曾尝试突袭布哈拉,但行动失败,革命陷入僵局。②Adeeb Khalid, Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR,Ithaca: Cornell University Press, 2015, pp.63-64, 119-120.

在费尔干纳省,突厥斯坦地区的本地民族精英组建临时政府,史称“浩罕自治政府(Кокандская автономия)”,与在塔什干的苏维埃政府分庭抗礼。③丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第71-75页。尽管该政权因内耗和缺乏外援,在1918年2月被塔什干苏维埃军队消灭,但苏维埃的军事行动和战后清洗行为激起当地居民的反抗。1918年以后,费尔干纳盆地长期为各路巴斯马奇运动组织所盘踞。直到1920年中期伏龙芝领导的红军南下清剿,历时数载,才基本平定局势。①丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第115-127页。

布哈拉与希瓦的革命也在南下的红军支援下展开。利用两政权内部势力的嫌隙,以及青年革新派知识分子的协助,红军先后于1920年1月和9月推翻希瓦的朱奈德汗和布哈拉的埃米尔政权,并支持建立了花剌子模人民苏维埃共和国(ХНСР)②希瓦汗国建立于16世纪初,因周边为沙漠包围,易守难攻,该政权存活至1870年代。1873年为沙俄军队征服后,希瓦汗国成为沙俄的受保护国。“花剌子模”(Khorezm)一名来自古代阿姆河下游地区的波斯语称呼。12-13世纪该地区兴起闻名于西亚的花剌子模沙阿(Khwarazm Shah)政权,后亡于西征的蒙古军队之手。和布哈拉人民苏维埃共和国(БНСР)。③丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第102-109页。加上1918年 5月成立的突厥斯坦自治共和国(Туркестан АССР)和 1920年成立的吉尔吉斯自治共和国(Киргиз АССР)④突厥斯坦自治共和国和吉尔吉斯自治共和国均隶属于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国(РСФСР)。关于“吉尔吉斯”一词,自十七世纪以降至1925年5月,“吉尔吉斯”(Kirgiz)为俄文文献中对哈萨克草原和天山山谷间游牧人的称呼,以添加修饰成分来区分具体指代的游牧人群,如“大帐吉尔吉斯(Киргиз большой орды,即今哈萨克族大玉兹)”、“卡拉吉尔吉斯(Каракиргиз,即今吉尔吉斯族)”等。在不添加修饰成分的情况下,1925年5月以前的俄文文献中,“吉尔吉斯”一词一般指代哈萨克族;“卡拉吉尔吉斯”一般指代吉尔吉斯族。1925年3月,卡拉吉尔吉斯自治州第一次代表大会决定恢复吉尔吉斯(Кыргыз)族名,并宣布吉尔吉斯自治州正式成立。1925年5月25日,全俄中央执行委员会批准恢复吉尔吉斯和哈萨克的族名。由此,哈萨克和吉尔吉斯两族的族名沿用至今。本文中,涉及1925年5月以前的事件,笔者均用“吉尔吉斯”和“卡拉吉尔吉斯”;1925年5月之后则改用“哈萨克”与“吉尔吉斯”,以符合历史文献记载。关于1925年5月族名更改,参见丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第156页。,中亚各地基本为苏维埃政权所控制。

新政权的建立并不意味着中心远在莫斯科的俄共(布)能有效掌控中亚南部的地方局势。革命和内战时期,红军的地方盟友不可避免地持有地方民族主义立场:尽管革命成功后,希瓦和布哈拉的青年革新知识分子均加入了俄罗斯共产党,并成为两地新政府中的高层官员,但他们采取的政策和宣传口径更贴近同时期土耳其和伊朗的世俗民族主义现代化路线。⑤关于布哈拉人民苏维埃共和国的现代化改革政策,参见 Adeeb Khalid, Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR, Ithaca: Cornell University Press, 2015, pp.127-142.

此外,权力更迭和激进的社会改革,在一些地区导致民族矛盾的激化。1921年3月花剌子模发生的“三月事变”,正是该时期民族矛盾的具体表现。事件源于花剌子模新政府内部乌兹别克族和土库曼族之间的对立:1920年9月,包括花剌子模人民委员会副主席戈奇马梅德汗在内的80余名土库曼部落首领被认定试图发动政变,因此惨遭当局杀害。这一事件引发花剌子模国内土库曼游牧人与定居的乌兹别克族之间的紧张关系,暴力冲突一触即发。为应对局面,全俄中央执行委员会派遣特别使团到花剌子模。他们在驻扎当地的红军支持下,改组党和政府机构。为制造舆论,1921年3月,特别使团和红军鼓动花剌子模首府希瓦城内的反政府游行示威,并借此解散花剌子模人民委员会,另立五人组成的临时革命委员会。至1921年5月下半月,花剌子模第二次人民代表大会在希瓦城召开,选举新的中央执行委员会和人民委员会,特别使团初步完成了对花剌子模党政机构的重组。①关于花剌子模三月事变,参见丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第110-112页。

花剌子模“三月事变”震撼了布哈拉地方民族主义高层精英。布哈拉共产党内的左翼开始清洗有地方民族主义倾向的党员,而包括原中央执行委员会主席乌·霍贾耶夫(Усман Ходжаев)和陆军人民委员阿里福夫(Абдухамид Арифов)等右翼人士则与俄共(布)决裂。其中一些人通过阿富汗出逃,另一些则成为巴斯马奇运动骨干,在边境地区组织对红军的袭击。可见,尽管1920年俄国内战结束,但苏维埃政权在中亚南部的统治尚未稳固。地方民族主义势力与各民族之间的矛盾,是阻碍政权稳定的主要因素。

1921年花剌子模“三月事变”的另一历史影响,是以民族自治原则建立行政机构这一现象的出现。“三月事变”之后,花剌子模第二次人民代表大会在决议中写入原则:“花剌子模人民苏维埃共和国的每个民族都有权实行具有相应机构的地方自治。”②苏联科学院历史研究所:《苏联民族-国家建设史》,上册,北京:商务印书馆,1997年,第228页。与此相应,会后花剌子模中央执行委员会设立土库曼局和哈萨克-卡拉卡尔帕克局。布哈拉也模仿花剌子模建立人民委员会下属的民族自治机构,吸收土库曼人、塔吉克人和哈萨克人代表进入政府。而突厥斯坦自治共和国境内的土库曼人牧区,也于同年划设土库曼州(Туркменская область)。因此,在 1924 年正式开始重组民族共和国之前,中亚南部各共和国就已经有了以民族自治原则划设行政机构的先例。

1921年希瓦和布哈拉发生的一系列政治事件引起了俄共(布)中央的警惕。为加强对中亚南部的控制,1922年初,布哈拉和花剌子模共和国共产党作为州级组织被吸纳入俄共(布)。①苏联科学院历史研究所:《苏联民族-国家建设史》,上册,第320页。同年5月19日,俄共(布)中央委员会将原派出机关突厥斯坦局(Туркбюро)②1920年,俄共(布)中央委员会在党的九大之后,决定成立俄共(布)突厥斯坦局(Туркбюро),为党中央的地方行省分局。其行政管辖范围对应突厥斯坦自治共和国疆域,与本地的突厥斯坦共产党配合工作,落实俄共(布)中央的民族政策。参见Тальская О.Д. Роль Средазбюро в разработке советской среднеазиатской политики в 1920–1930-х гг.// Проблемный анализ и государственное управленческое проектирование: политолог ия, экономика, право. 2015. No.4. С.107-108.改组为管辖中亚南部全境的俄共(布)中央委员会中亚局(Средазбюро ЦК РКП(б)),其成员由突厥斯坦、布哈拉和花剌子模三国党内高层干部组成。③关于中亚局管辖的地域范围,由于受到中文语境中“中亚”概念的干扰,有的学者误认为该机构有权管辖吉尔吉斯自治共和国境内事务。实际上,下文中对 1924年 6月 4日会议的考察将表明,中亚局的实际辖境仅限于本文中所指中亚南部(Средняя Азия)。1923年3月,突厥斯坦、布哈拉、花拉子模三国代表在塔什干举行经济工作会议,决定成立中亚局领导下的中亚经济委员会(СредазЭКОСО),其职能是协调三国经济和财政政策。此外,该会议决定将布哈拉与花剌子模两国发行的货币与俄罗斯联邦(РСФСР)的货币相统一,还建立管理外贸、铁路运输、棉花生产、水利灌溉等的工作机构。④苏联科学院历史研究所:《苏联民族-国家建设史》,上册,第320页。在整合经济活动的基础之上,俄共(布)中亚局逐渐成为中亚南部苏维埃政权的中枢机构,并在1924年领导中亚民族划界工作。

二、1924年民族划界的进程

几乎所有探讨1924年中亚民族划界问题的著作,都会提到1920年列宁对中央政治局《关于俄共(布)在土耳其斯坦的任务》⑤“土耳其斯坦”是先前一些译者对俄文“突厥斯坦(Туркестан)”一词的翻译。笔者在本文中均译为“突厥斯坦”。关于两种译法的优劣,参见孟楠:《俄国对中亚统治研究》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2000年,第3页。草案的批示,这意味着早在1920年俄共(布)政治局便关注中亚政治。但是,当时突厥斯坦政局未稳,布哈拉与希瓦的革命尚未完全开展,故草案中涉及民族划界的工作被暂时搁置。在这份批示中,列宁明确写道“将其(土耳其斯坦)分为乌兹别克、吉尔吉斯和土库曼。”①《列宁文稿》第三卷,北京:人民出版社,1978年,第284页。但在6月22日的另外一份批示中,列宁又提出“不要预先决定把共和国分为3部分。”②同上,第254页。秉持1924年民族划界“分而治之”论点的学者,往往以这两份批示为依据,强调俄共(布)中央在划界中的决定性作用。③王智娟:“中亚民族共和国的组建”,《东欧中亚研究》,1998年第2期,第86-87页。但值得注意的是,列宁的批示中仅仅提到乌兹别克、吉尔吉斯(Киргиз)和土库曼三个族名,那何以最终划界结果多出吉尔吉斯(Кыргыз)苏维埃社会主义共和国、塔吉克苏维埃社会主义共和国和卡拉卡尔帕克(Каракалпак)自治共和国?显然,民族划界的过程并非完全由中央预先计划而地方被动执行。要阐明这一点,首先需要回顾中亚民族划界的整体进程。

1923年俄共(布)十二大召开以后,突厥斯坦自治共和国、布哈拉人民苏维埃共和国和花剌子模人民苏维埃共和国逐渐开始讨论民族划界的议题。1924年1月举行的第十二次突厥斯坦苏维埃代表大会特别强调此事,并在会后向俄共(布)中央提出该问题。1924年1月31日,俄共(布)中央组织局(Оргбюро ЦК РКП(б))会议上讨论中亚民族划界问题,并委托鲁祖塔克(Я.Э. Рудзутак)赴塔什干市召集布哈拉、花剌子模和突厥斯坦的负责人讨论。④苏联科学院历史研究所:《苏联民族-国家建设史》,上册,第321页。经过动员,布哈拉和花剌子模的党内统一了意见,同意以民族原则将中亚南部划分为若干民族共和国。

1924年3月10日,首次与民族划界相关的重要会议在塔什干市召开,突厥斯坦共产党中央委员会、突厥斯坦中央执行委员会主席团,以及塔什干市部分党政干部出席该联席会议。会议由中亚局委员兼突厥斯坦共产党中央委员会书记拉希姆巴耶夫(А. Рахимбаев)做报告,阐述将突厥斯坦依民族原则划分边界的必要性。该会议形成了将突厥斯坦划分为乌兹别克和土库曼两个加盟共和国的意见。在经过花剌子模和布哈拉两地党和苏维埃干部讨论之后,突厥斯坦共产党的划界报告上报中央审议。

1924年4月5日,俄共(布)中央政治局召开会议审议上述问题。会议责成中亚局草拟中亚民族划界和组建民族自治单位的方案,并准备相关地图资料。因1924年5月即将召开俄共(布)十三大,政治局同时要求中亚南部三国的代表团准备相关资料呈送大会。

在初步研究之后,中亚局与突厥斯坦共产党于4月28日召开联席会议,决定成立专门委员会负责划界事宜,下设乌兹别克、土库曼和吉尔吉斯等分委会,处理突厥斯坦自治共和国境内各自民族居住区的划分问题。

5月11日,中亚局再次召开会议并形成划界草案,包括以下要点:(1)有必要在布哈拉人民共和国、突厥斯坦自治共和国、花剌子模苏维埃共和国按照民族居住区划界。(2)组建:а.独立的乌兹别克和土库曼共和国,加入苏联;б.塔吉克自治州作为乌兹别克苏维埃共和国的组成部分;в.卡拉-吉尔吉斯自治州……;г.居住在突厥斯坦地区的吉尔吉斯人加入吉尔吉斯自治共和国。”①Дегтяиренко Н.Д. Развития Таджикского советского государства. Москва, 1960. С.65.转引自丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第152页。该草案确定的三个民族共和国加两个民族自治州的格局,成为后来中亚政治版图的基础。

上述5月11日中亚局的草案于6月12日提交俄共(布)中央政治局审议,并通过了《关于中亚共和国(突厥斯坦、布哈拉和花剌子模)的民族划分》的决议。与中亚局的草案相比,该决议仅做了一点修改:“花剌子模共和国在划出土库曼人居住区以后,继续保留在原先的边界之内。”②丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第152页。而这一条修改在9月25日俄共(布)会议的补充决定中被取消,整个花剌子模共和国被列入划界计划。此外,补充决定要求组建新的卡拉卡尔帕克自治州作为吉尔吉斯自治共和国的一部分;将塔吉克自治州升格为塔吉克自治共和国,依然作为乌兹别克共和国的组成部分。

6月12日政治局会议之后,民族划界方案的起草阶段基本结束。1924年7月至9月,突厥斯坦自治共和国、布哈拉人民苏维埃共和国和花剌子模人民苏维埃共和国召开会议,依照政治局决定落实划界的边界细节,确认各边境地区人群的族裔归属,分配公共财产,准备组建新的民族自治单位。同时各共和国的党政机关积极宣传民族划界的政治意义。1924年 10月至 12月,各民族共和国的临时领导机构纷纷建立,突厥斯坦、布哈拉和花剌子模三国的权力机关停止活动。权力移交给新成立的乌兹别克和土库曼共和国的革命委员会,由后者筹备1925年初的全国代表大会,选举党政机关领导人。

由此可见,1924年民族划界的方案酝酿阶段实际仅持续不到半年(1924年2月至6月)。6月12日俄共(布)政治局会议将中亚局的草案确定为划界的正式方案。此后,除了新组建卡拉卡尔帕克自治州和将塔吉克自治州升格以外,俄共(布)中央政治局并未对中亚局提交的草案做出明显改动。实质性的讨论、争议和协商过程,主要发生在中亚局与中亚南部三共和国的高层党政干部之间。而最后形成草案的复杂程度,也远非列宁的“一分为三”方案所能比拟。因此,1924年中亚民族划界并非俄共(布)中央“办公室的构思和决定”。对此进程更好的描述是,俄共(布)中央顺应当时欧亚大陆盛行的民族主义潮流,以民族划界为契机,通过建立民族自治单位来巩固边疆地区的苏维埃政权,并为以后的土地改革、文化改革和社会主义建设奠定基础。因此,在具体的民族划界过程中,俄共(布)中央退居幕后,由中亚局的领导人担任仲裁者,在中亚南部各族党政干部的划分方案中取折中路线,最终交由中央批准。这一情形充分反映在1924年6月4日中亚局下属划界专门委员会的会议中。下文将以对该会议的考察重新阐释1924年中亚民族划界的性质。

三、1924年苏联民族划界的微观分析——以6月4日专门委员会会议为例

1924年4月5日中央政治局授权中亚局起草组建民族共和国的草案之后,中亚局于4月28日联席会议上成立划界专门委员会讨论划界方案。受到苏联学者戈尔季延科(А.А. Гордиенко)著作的影响,先前的文献往往只关注5月11日中亚局提出的方案,而无从知晓方案提出前后的会议讨论。①Гордиенко А.А. Создание советской национальной государственности в Средней Азии. Москва: Госюриздат, 1959.所幸,塔吉克斯坦学者玛索夫(Рахим Масов)在自己的研究著作中刊布了从俄罗斯国立社会政治历史档案馆(РГАСПИ)抄录的档案,其中包含1924年 6月 4日划界专门委员会的会议记录全文。①会议记录原件保存于俄罗斯国立社会政治历史档案馆,参见 РГАСПИ ф.62, оп.2,д.100, л.9-39. 转引自 Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно».Душанбе, 2014. С.166-200.该会议触及几乎所有 1924年划界中涉及的重要争议,而且进行了四轮具有实质意义的投票。鉴于该会议日期距离6月12日中央政治局做出决议之间仅有不到一周的时间,笔者认为,此次会议的决议与中亚局最终呈递给中央政治局的草案基本一致。因此,该会议记录全文对于了解1924年民族划界有着重要的意义。

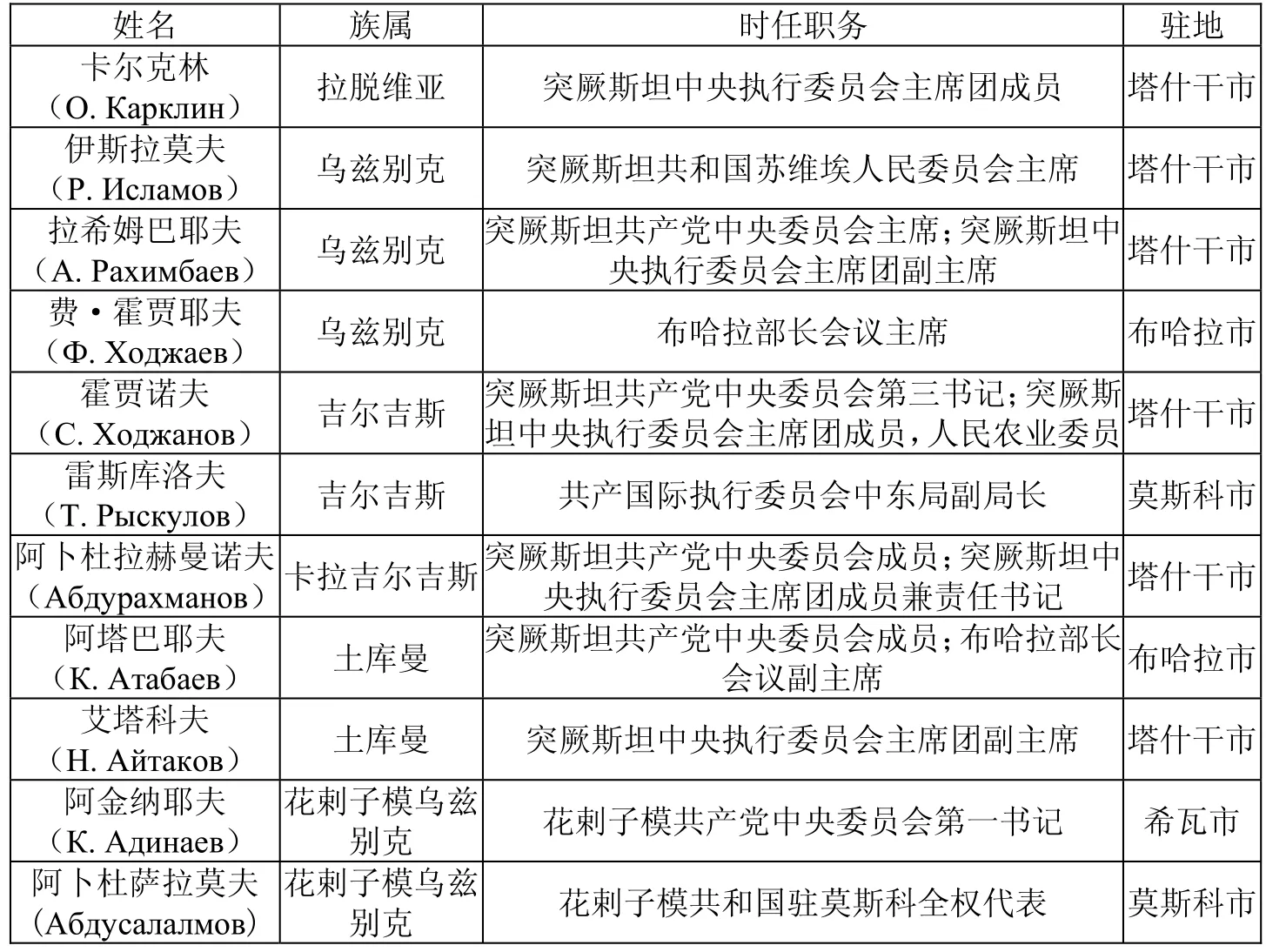

1924年 6月 4日划界专门委员会会议由中亚局副主席卡尔克林(О.Карклин)主持。与会代表(主持人在内)共18人,包括当时突厥斯坦、布哈拉和花拉子模三国的各族最高级别的党政干部(主要成员参见表 1)。②但从会议投票情况来看,并非所有发言的代表都有投票权。这些成员在6月12日中央政治局决议后,分赴各地领导组织新成立民族自治单位的工作,并在1925年各自治单位成立后成为其党组织、中央执行委员会和苏维埃人民委员会的主要负责人。

此次会议为专门委员会的第二次会议。③Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». С.166.会议记录开篇主持人的发言暗示,第一次会议已经审议乌兹别克、土库曼和吉尔吉斯④会议记录中的“吉尔吉斯”一般指1924年突厥斯坦自治共和国境内的吉尔吉斯人(即1925年后的哈萨克族),主要分布于锡尔河州和七河州。三个分委会⑤中亚局成立的划界专门委员根据中亚南部的民族构成,最初下设乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯分委会、后增设卡拉吉尔吉斯、塔吉克和卡拉卡尔帕克分委会。提出的划界草案。第二次会议的主要任务是以一个相对成熟的草案为基础,综合其他代表的意见,形成具有决议性质的草案。主持人卡尔克林在开场白中就确定,会议以乌兹别克分委会的草案为讨论基础。根据乌兹别克族代表拉希姆巴耶夫的陈述,该草案包含以下要点:

(1)建立独立的乌兹别克共和国,其领土包含布哈拉乌兹别克人居住区(不包括查尔朱伊和克尔奇)、花剌子模乌兹别克人居住区、撒马尔罕乌兹别克人居住区(不包括吉扎克县的五个游牧乡)、费尔干纳乌兹别克人居住区(不包括卡拉吉尔吉斯人所在山区)、塔什干乌兹别克人居住区(包括塔什干县和米尔扎楚尔县);(2)在乌兹别克共和国境内建立塔吉克自治州;(3)应该建立土库曼共和国,包括土尔克明尼亚(Туркмения)、布哈拉和花剌子模的土库曼人居住区;(4)应该建立卡拉吉尔吉斯人的自治组织,将七河州、锡尔河州、费尔干纳州的卡拉吉尔吉斯人合为一体,但这个问题应该由卡拉吉尔吉斯人自己决定;(5)乌兹别克和土库曼共和国都应该直接加入苏联,且相互之间保持经济联系;(6)坚决反对建立中亚联邦(Среднеазиатская федерация)。

表1 1924年6月4日划界专门委员会与会主要代表① 本表为笔者对会议记录中所见代表个人信息的整理,参见 Масов Р.М. Таджики:история с грифом «совершенно секретно». С.166-200.

会议记录文件中没有记载吉尔吉斯族代表霍贾诺夫和土库曼族代表阿塔巴耶夫关于其分委会草案的陈述。但通过综合讨论部分与会代表的发言,我们可以大致总结吉尔吉斯分委会和土库曼分委会草案的要点。土库曼分委会的草案提出,要求成立独立的土库曼共和国(包括突厥斯坦、布哈拉和希瓦的土库曼人居住区)并加入苏联。在经济方面,因担忧主要由牧区构成的土库曼共和国难以自立,草案要求加强新共和国与中亚南部其他行政单位的经济联系。土库曼分委会草案争议较大的诉求,是将阿姆河右岸的游牧区也并入土库曼共和国,这一点遭到一些乌兹别克族代表的反对。但会议过程中,该议题并没有得到太多关注,因为乌兹别克分委会和土库曼分委会的草案中,大部分要点是相互兼容的。

会议争论的焦点是吉尔吉斯分委会提出的草案。该草案独树一帜,提出一系列争议极大的议题,主要包括以下论点:(1)突厥斯坦自治共和国境内的吉尔吉斯人居住区(主要是七河州与锡尔河州)并入吉尔吉斯自治共和国(Киргизская АССР,其辖境包含今日哈萨克草原大部分地区);(2)塔什干市及其周边的塔什干县、米尔扎楚尔县吉尔吉斯人口占多数,应该一并归入吉尔吉斯自治共和国,且塔什干市定为吉尔吉斯自治共和国首都;(3)中亚各共和国应中止民族划界,以吉尔吉斯自治共和国、突厥斯坦自治共和国、布哈拉人民苏维埃共和国和花剌子模人民苏维埃共和国的身份组建中亚联邦(Среднеазиатская федерация)。

上述三点提议中,第一条与乌兹别克分委会的观点基本一致。第三条则遭到除吉尔吉斯族代表外几乎所有代表的反对,成为此次会议的论战焦点。中亚联邦的概念主要由突厥斯坦的吉尔吉斯族党员霍贾诺夫(Султанбек Ходжанов,1894-1938)提出。他认为,中亚各行政单位(吉尔吉斯自治共和国、突厥斯坦自治共和国、布哈拉和花剌子模共和国)应参照1922年成立的外高加索苏维埃共和国社会主义联邦(Закавказская СФСР)组建一个覆盖整个中亚的中亚联邦,以维系政治和经济上的统一。①A.A. Muratuly and T. Hazretaly, “S. Khojanov and the Phenomenon of National Commun ism in Central Asia and Kazakhstan in the 20-ies. XX Century”, Asian Social Science, 2014,No.2, p.97.霍贾诺夫明确表示,以民族原则划分共和国会造成更多的矛盾和冲突。该观点同时遭到乌兹别克族、土库曼族和卡拉吉尔吉斯族代表的强烈反对,因为三族党内精英均将建立民族共和国作为各自草案的基本诉求。因此与会代表以9:2的投票结果否决该提案。否决该议案的九位与会代表中,除主席卡尔克林(拉脱维亚族)以外,有四位乌兹别克族代表、两位土库曼族代表,以及唯一的一位卡拉吉尔吉斯族代表。①Масов Р. М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». Душанбе, 2014.С.187. 尽管会议记录没有记载具体投票情况,但在讨论中,至少有以下代表明确表示反对该提案:卡尔克林、伊斯拉莫夫、拉希姆巴耶夫、普拉托夫、赫尔曼、毛希丁诺夫、萨哈特穆拉托夫、梅日劳克、阿卜杜拉赫曼诺夫。如上述发言代表均有投票权,那正好对应否决该议案的9票。

吉尔吉斯分委会的第二点提议(关于塔什干市及周边地区的行政隶属)则遭到会场中乌兹别克族代表的一致反对。尽管乌兹别克分委会草案中支持将突厥斯坦自治共和国境内的吉尔吉斯人居住区划为自治区域,且没有反对该区域并入当时以奥伦堡为中心的吉尔吉斯自治共和国,但乌兹别克族代表坚决反对将塔什干市及其周边县域划入吉尔吉斯人居住区。双方代表一度为塔什干市及周边的塔什干县和米尔扎楚尔县的族群人口比例争论不休。②塔什干市内乌兹别克人口占压倒性多数,但塔什干县和米尔扎楚尔县的两族人口数据则存在争议。乌兹别克代表强调塔什干市及周边县域中乌兹别克人均占多数。吉尔吉斯代表则单独强调两县中吉尔吉斯人的比例,由此省城两县应该归入吉尔吉斯自治区域。在此基础之上,因自治区域需要城市作为首府,塔什干作为区域内唯一的大城市,应该划入吉尔吉斯自治区域内,甚至成为与吉尔吉斯自治共和国合并之后、新的吉尔吉斯自治单位的首府。参见 Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно».С.177-180.最终投票时,乌兹别克一方的观点以6:2的票数占优势,会议同意塔什干保留在筹建中的乌兹别克共和国内。显然,一部分与会代表在这一问题上选择了弃权。可能是作为补偿,在决定是否将突厥斯坦自治共和国境内吉尔吉斯人组建为民族自治单位时,相关提案以7:0的投票结果获得通过,即无人反对。

此外,该会议还就是否成立卡拉吉尔吉斯自治州和塔吉克自治州进行了投票。两个提案均获得多数票通过。会上,花剌子模共和国的代表提出,在划出民族自治区域后,保留该共和国建制。该提议被会议主席忽略,并未付诸表决。但6月12日和9月25日俄共(布)中央政治局的决定解决了这一问题。

从事后角度看,对比乌兹别克分委会、土库曼分委会和吉尔吉斯分委会提出的草案,显然只有乌兹别克分委会草案可以作为划界方案的基础。土库曼分委会草案仅关注土库曼人居住区利益,对中亚南部更广大地区的政治秩序缺乏构想。吉尔吉斯分委会草案则过于激进:这一方案不但不考虑乌兹别克族代表的谈判底线,要求划走当时中亚南部工商业最为发达的塔什干市;而且试图否定民族划界工作的意义,提出改建中亚联邦。在1923年4月“苏丹-加利耶夫事件”①关于苏丹-加利耶夫事件,参见丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第193-195页;中央编译局译:《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》,第二分册,北京:人民出版社,1964年,第339-342页。之后,吉尔吉斯代表霍贾诺夫此提议无异于将自己与泛突厥主义思潮相联系,而且必然会遭到其他民族代表的抵制。

相比之下,乌兹别克分委会草案反映出该乌兹别克族代表的政治智慧。首先,利用俄共(布)民族政策带来的历史机遇,乌兹别克分委会草案将中亚南部几乎所有重要的农耕区(费尔干纳谷地、锡尔河中游塔什干地区、泽拉夫尚河流域、阿姆河流域)并入同一政治共同体中。这是16世纪初昔班尼汗父子征服河中各地以降,首次有单一政权能统合上述诸地区。中亚南部所有农耕区整合入单一政权之后,新的政治共同体自然会对周边地区形成强大的经济影响力。如俄共(布)中央持“分而治之”的立场,那更好的选择应该是保留独立的花剌子模人民苏维埃共和国或布哈拉人民苏维埃共和国,以限制乌兹别克共和国的潜在权力。

其次,乌兹别克分委会草案主动让出突厥斯坦、布哈拉和花剌子模三地的土库曼人、吉尔吉斯人、卡拉吉尔吉斯人和塔吉克人居住区,支持他们成立自治单位。由此,土库曼族代表在基本立场上不会反对乌兹别克分委会草案。而吉尔吉斯族代表也失去了反对的基础:他们对于塔什干市归属权的争夺也显得过于自利。划界专门委员会上,尽管卡拉吉尔吉斯族代表仅有一位(阿卜杜拉赫曼诺夫),但在获得建立卡拉吉尔吉斯自治区的许诺之后,他在其他议题上的意见与乌兹别克族代表基本一致。此外,尽管专门委员会中没有塔吉克族代表,但乌兹别克分委会草案依然为此划设塔吉克自治州②尽管如此,最初的草案中,划给塔吉克自治州的领土范围仅限于东布哈拉山区和帕米尔地区,且拟建立的自治区仍隶属于即将组建的乌兹别克共和国。塔吉克斯坦科学院院长拉希姆·玛索夫认为此举是乌兹别克代表对塔吉克人的压制。关于中亚民族划界和共和国组建中的塔吉克问题,美国学者哈立德有较为新颖的论述,参见 Adeeb Khalid,Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR, Ithaca: Cornell University Press, 2015, pp.292-315.,由此预先封堵了其他代表对该方案的质疑角度。

再次,在陈述草案的过程中,乌兹别克族代表强调其草案“在布哈拉共产党中央委员会全会、撒马尔罕、费尔干纳和布哈拉的党委会上都通过”,而且“乌兹别克族干部的意见都已经统一”,“突厥斯坦和布哈拉的土库曼干部对此也没有异议。”①Масов Р.М. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». С.169.会议发言和投票过程中,人数占相对多数的乌兹别克族干部的确在所有重大议题上保持了一致。因此,从俄共(布)中央和中亚局的角度来看,乌兹别克分委会草案是最为可行且民意基础最好的。6月4日会议草案与6月12日俄共(布)中央政治局的重要决定,除了在花剌子模人民苏维埃共和国存废问题上有所出入外,其余要点基本一致。换言之,乌兹别克分委会草案成为1924年中亚南部民族划界的方案基础。

通过对专门委员会会议记录的微观分析,笔者得出以下结论:俄共(布)中央在十月革命后民族主义思潮盛行的时代背景下,的确制定了以民族为原则建立自治行政单位的政策路线,但1924年民族划界进程中并不存在中央预先制定的划界方案。因此才有乌兹别克分委会、土库曼分委会和吉尔吉斯分委会各自拟定草案、争论票决的局面。先前学者在研究这一历史问题时,大多高估了俄共(布)中央对民族划界第一阶段(1924-1925年)的干预程度,而低估了地方精英对政治进程的塑造能力。

四、1925年之后中亚行政区划的调整与政治版图的形成

先前学者对中亚民族划界的研究中,持“分而治之论”的学者过度强调中央政府的能动性,而无视历史背景中莫斯科所面临的诸多客观限制条件;而“自下而上论”者则倾向于将1924年至1925年的划界工作等同于全部进程,忽略了1925年以后中亚行政区划的重要调整。笔者认为,1924年制定划界草案过程中,地方民族精英在很大程度上塑造了划界方案。但1925年之后的调整,则更多有着中央干预的色彩。经过近半年的动员与调整,1924年6月中亚局起草的划界草案最终上升为10月27日苏联中央执行委员会的决定,声明成立以下民族自治单位:

(1)成立乌兹别克苏维埃社会主义共和国和土库曼苏维埃社会主义共和国;(2)成立属于乌兹别克共和国的塔吉克自治共和国①1924 年 6 月中亚局草案中规定成立的是塔吉克自治州(Таджикская автономная область),但10月苏联中央执行委员会正式决定将塔吉克自治州升格为塔吉克自治共和国。升格的原因,可能是因为中央决定以塔吉克自治州管辖相邻的帕米尔山区东部的巴达赫尚地区(官方名称为山地-巴达赫尚自治州,即 Горно-Бадахшанская автономная область),故而升格其行政级别为自治共和国。参见 Каландаров И.К. Славный сын Таджикского народа. Душанбе, 1999. С.19.;(3)成立属于俄罗斯联邦的卡拉吉尔吉斯自治州;(4)成立属于吉尔吉斯自治共和国的卡拉卡尔帕克自治州。②卡拉卡尔帕克自治州于1930年转隶于俄罗斯联邦;1932年升格为自治共和国;1936年12月5日以自治共和国级别转隶于乌兹别克共和国。因该民族自治单位的变更历史于本文叙事基本一致,其具体变动细节不在文中赘述。参见丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第153页。

该决定已经勾勒出当下中亚各国的行政区划格局,但与1936年以后固定下来的行政版图仍有较大差别。以当下中亚地缘政治中关注最多的费尔干纳盆地为例,1924年末划界格局中,尽管卡拉吉尔吉斯自治州从原先的突厥斯坦自治共和国划出,并入俄罗斯联邦,但新成立的乌兹别克共和国,除奥什、贾拉拉巴德和阿赖山北坡山前地区外,仍据有整个费尔干纳盆地。此外,塔吉克自治州尽管升格为塔吉克自治共和国,但依然隶属于乌兹别克共和国。形成今日费尔干纳盆地分属三国这一格局的关键历史事件,是 1929年6月塔吉克自治共和国升格为苏联的加盟共和国,以及同年10月苦盏州(Ходжентский округ)③该地区大致对应今日塔吉克斯坦北部索格特州(Вилояти Суғд)。从乌兹别克共和国划出、并入塔吉克苏维埃社会主义共和国。此后,随着1936年吉尔吉斯自治共和国升格为加盟共和国,费尔干纳盆地最终为三个加盟共和国的边界所分割,以致苏联解体后成为中亚安全的热点地区。因此,1924年至1925年民族划界和民族共和国的组建并不等于当下中亚政治格局的形成。

在乌兹别克和土库曼共和国成立之后,中亚南部政治格局最大的变动,当属1929年塔吉克自治共和国的升格和原属乌兹别克共和国的苦盏州划入其版图。关注到此事件历史意义的学者认为,苏联中央执行委员会的这一决定与塔吉克自治共和国干部积极争取政治和文化权利有关,同时也受到当时伊朗和阿富汗政治形势的影响。

要讨论塔吉克自治共和国党政干部对政治文化权利的争取,首先需要从1925年各共和国组建后中亚南部的政治格局开始谈起。1924年中亚局划界方案中,塔吉克自治州(以及1925年形成的自治共和国)不仅没有包含塔吉克人聚居的布哈拉、撒马尔罕两大城市,而且苦盏周边地区和费尔干纳盆地的一些村镇也不在其领属范围之内。塔吉克自治共和国境内平原村镇较少,多为山区苦寒之地。在当时的乌兹别克共和国干部看来,委派赴塔吉克自治共和国任职无异于遭到流放。

1925年塔吉克自治共和国成立后,被委派到塔吉克斯坦任职的党政干部逐渐认识到在苏联民族政策框架下争取更多政治和文化权利的可能性。塔吉克自治共和国的上层精英遂不满于1925年的划界格局,认为以撒马尔罕、布哈拉和苦盏为代表的操塔吉克语人群居住区均应该划入塔吉克自治共和国。而1926年苏联人口普查中,塔吉克族干部认为其上级乌兹别克共和国的党政官员利用调查人口族属的权力,强行将上述地区的塔吉克族居民登记为乌兹别克族,更改人口比例数据,进而消解塔吉克自治共和国领土声索的依据。乌兹别克共和国与塔吉克自治共和国在分配领土、行政和教育资源等方面的矛盾由此长期积累。而塔吉克族高层干部则在1925年至1928年间不断向苏联中央提出自己的意见。

据研究,塔吉克自治共和国升格的关键事件,是1929年6月初塔吉克自治共和国人民委员会主席霍吉巴耶夫(Абдурахим Ходжибаев)在莫斯科与斯大林的一次会面。霍吉巴耶夫受塔吉克族党政干部的委托,赴莫斯科游说联共高层领导同意塔吉克自治共和国从乌兹别克苏维埃社会主义共和国独立出来。斯大林接受了霍吉巴耶夫的会谈请求,并安排另一位乌兹别克族高级干部参与该会议。经过一个半小时的讨论,斯大林同意支持“塔吉克自治共和国独立加入苏联。”①Paul Bergne, The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic,New York: I. B. Tauris, 2007, p.113; Каландаров И.К. Славный сын Таджикского народа.Душанбе, 1999. С.39.此次会面之后,塔吉克自治共和国升格的工作在时任乌兹别克共产党中央委员会书记基尔基日(К.О. Киркиж)和中亚局主席泽林斯基(И.А. Зеленский)的推动下迅速落实。两人主导的特别委员会在三个月内完成了塔吉克共和国与乌兹别克共和国领土划分的草案。该草案在否决撒马尔罕与布哈拉两地并入塔吉克共和国的同时,批准了苦盏州加入该民族自治单位。①目前尚无档案或研究能解释中央否决塔吉克干部对撒马尔罕和布哈拉领土声索、而批准苦盏州并入的理由。英国学者伯尔讷(Paul Bergne)对苦盏州并入的解释是,首先苦盏州地理上与乌拉秋别(Ура-Тюбе,即今日塔吉克斯坦北部的伊斯塔拉夫尚地区)相连,便于经济整合;其次苦盏州党组织系统相对完善,可以为党政干部紧缺的塔吉克共和国提供相对充足的干部力量。但这两条理由同样适用于撒马尔罕地区,因此并不能作为得到充分证明的理由。本文并不试图强行解释此次领土变更的原因。但在行政地位升格的问题上,1929年塔吉克自治共和国升格一事,与联共中央高层干预之间的关系则有相对可靠的证明。参见Paul Bergne, The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic, p.109.该草案于1929年9月7日得到苏联中央执行委员会批准。因此,塔吉克苏维埃社会主义共和国于1929年10月16日宣告成立,并于当年12月加入苏联。

另一方面,塔吉克自治共和国升格为加盟共和国,可能受到当时苏联对阿富汗和伊朗的外交政策影响。20世纪20年代后期伊朗和阿富汗的政治变动,引起联共中央对塔吉克族政治地位的重视。1925年末,通过政变掌权的伊朗军官礼萨汗(Reza Shah Pahlavi)最终加冕,以民族主义为旗号推动现代化改革,并积极改善与苏联的外交关系。而在1929年1月,阿富汗君主阿曼努拉汗(Amanullah Khan)退位,此后近一年的时间阿富汗政局陷入动荡。10月,阿富汗原国防大臣纳第尔沙(Mohammed Nadir Shah)稳定了局势,但废除了一系列阿曼努拉汗时期的现代化改革措施,外交重点转向争取英国支持。在对苏联关系方面,纳第尔沙不仅将阿曼努拉汗时期邀请的苏联顾问和技术人员遣返,而且处死了原阿富汗驻苏联大使,并容忍巴斯马奇武装以阿富汗为基地袭击苏联的中亚南部。②丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第222、229页。从外交角度来看,苏联中央1929年对塔吉克自治共和国的领土进行调整,并将其地位升格,一方面有利于安抚塔吉克族干部群众、稳定边疆局势,另一方面则可通过建设一个操伊朗语民族为主体的社会主义加盟共和国,向周边国家投射政治和文化影响力。③Arne Haugen, The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia, New York:Palgrave Macmillan, 2003, pp.163-164. 挪威学者豪根的著作提到塔吉克自治共和国境内的部分塔吉克边民支持阿富汗地方军阀,并同情阿富汗境内的塔吉克人,因此推测苏联1929年对塔吉克自治共和国进行的改革有稳定边疆的考虑。但遗憾的是,豪根并没有提供该论断的史料来源。

1929年苦盏州行政隶属变更和塔吉克自治共和国升格为加盟共和国,奠定了今日费尔干纳盆地一分为三、塔吉克斯坦扼守盆地西部出口的格局。这一地缘政治现象引起后世学者诸多地缘政治想象,成为论者强调中亚民族划界“分而治之”色彩的重要论据。重新梳理相关文献可以发现,不同于1924年中亚南部划界时各族代表之间激烈的博弈,1929年塔吉克共和国的变动的确更多带有自上而下的命令色彩。而且,塔吉克族干部对于乌兹别克共和国政策的不满,一定程度上也坐实了后世研究者的“分而治之”论。但这并不意味着“分而治之”的后见之明可以充分解释苏联中亚民族划界的整个进程。

塔吉克自治共和国升格之后,中亚政治格局最大的变动,是1936年全联盟苏维埃第八次非常代表大会批准将哈萨克和吉尔吉斯自治共和国(1925年5月两国更名)升格为加盟共和国,并接纳其加入苏联。与该事件同时期发生的是外高加索联邦的解散,和阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚三国作为加盟共和国加入苏联。由此,苏联的加盟共和国数量增加到11个。①丁笃本:《中亚通史·现代卷》,第157页。此次变动始于1935年联共(布)中央提出的新宪法制定工作。新宪法的制定委员会由31人组成,包含苏维埃、政府和共产党三方面的领导人,其中与中亚相关的委员,有时任土库曼共和国中央执行委员会主席艾塔科夫、塔吉克共和国人民委员会主席拉希姆巴耶夫、乌兹别克共和国人民委员会主席费·霍贾耶夫、乌兹别克共产党第一书记伊克拉莫夫。②艾塔科夫、拉希姆巴耶夫和费·霍贾耶夫均为1924年划界委员会成员。三人除担任各自共和国中央执行委员会和人民委员会的职务外,还兼任苏联中央执行委员会主席团成员。徐天新:《苏联史:斯大林模式的形成》,北京:人民出版社,2013年,第205页。据考证,该宪法委员会成员提议修改苏联的民族自治单位级别,即“废除外高加索苏维埃联邦社会主义共和国,并把亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚升格为加盟共和国,还要求赋予哈萨克、吉尔吉斯、鞑靼、巴什基尔和布里亚特共和国以同样的地位,而所有的自治州都升格为自治共和国。”①左凤荣、刘显忠:《从苏联到俄罗斯:民族区域自治问题研究》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第116页。遗憾的是,该作品并没有深究该事件的前因后果,且未列出上述论点的史料来源。最终定稿的1936年宪法中,仅批准哈萨克自治共和国和吉尔吉斯自治共和国升格为加盟共和国加入苏联。

最后,通过梳理档案文献,本研究尝试重新理解民族划界对于苏联中亚政治版图形成的意义。作为对“分而治之论”和“自下而上论”的回应,本文认为,中亚民族划界的两个阶段,体现的是俄共(布)中央在不同的内外环境下的务实政策选择。档案文献显示,1924年民族划界草案拟定的短暂过程中,各族干部相互角力,最终乌兹别克干部以更为娴熟的政治技巧,获得了在苏联民族政策框架下塑造中亚政治格局的权力。1924年划界,更多反映的是地方精英相互之间以及与中央代表之间的博弈互动,而非中央单向决定地方政治格局。1924年前后,俄共(布)中央当时更迫切的任务是在中亚建立有效的行政机构,以推进更为重要的土地改革、文教革命、农业集体化和工业化建设等重大政治经济工程。但在20世纪20年代后期,随着斯大林在党内领导权力的巩固,1925年初次划界期间担任各民族自治单位党政高层领导的中亚各民族精英相继遭到不同程度的整肃。如上所述,1929年塔吉克共和国的升格和苦盏州划入、1936年哈萨克和吉尔吉斯共和国升格,更多带有中央干预的色彩,称之为自上而下的决策并不为过。

五、当代中亚南部的边界问题

1924-1936年中亚地区民族划界、民族自治单位行政隶属和行政级别的变更,形成了犬牙交错的边界。但如前文所述,这种结果是由复杂的历史进程造成的,既包括来自地方党内民族精英依据民族构成和经济整合因素推动的边界划分,又受到20世纪20年代后期30年代苏联中央自上而下的调整。在苏联时期,因中亚各加盟共和国的内政外交由苏联中央统辖,各国边界和费尔干纳盆地内交错嵌套的行政飞地,并不会对本地居民的生产和生活造成实质性影响。但在苏联解体之后,边界和飞地便成为阻碍中亚各国之间外交关系发展的重要因素。正如有学者所言,涉及边界和飞地的议题是观察中亚“当事国之间关系的晴雨表”。①杨进:“乌吉‘换地’开启中亚外交新篇章”,《世界知识》,2018年第19期。

独立20多年来,目前中亚五国边界问题主要集中在乌、吉、塔三国之间。而争议主要在费尔干纳盆地中的边界划分和飞地归属问题。此前国内学界关于该问题已有一些研究成果。费尔干纳盆地的飞地问题的危害在于以下三方面:(1)为宗教极端势力从事跨境恐怖活动提供了有利条件;(2)由飞地管辖权引起的边境摩擦事件损害了当事国之间的关系;(3)对飞地自然资源的争夺影响了本地族际间关系。②张娜、吴良全:“费尔干纳盆地的飞地问题——对20世纪20-30年代中亚地区民族国家划界的反思”,《世界民族》,2013年第1期,第29-37页;哈萨克斯坦学者拜扎科娃(Zhulduz Baizakova)更详细地论述了费尔干纳盆地边界问题引起的当事国之间历次边境冲突,参见 Zhulduz Baizakova, “Border Issues in Central Asia: Current Conflicts,Controversies and Compromises,” Revista UNISCI, 2017, Vol.45, pp.221-234.为避免重复论述,在前文对苏联初期民族划界历史脉络研究的基础上,以下部分主要讨论当下费尔干纳盆地飞地问题的形成逻辑和2016年以来的最新动向。

如前文所述,20世纪20至30年代中亚民族划界并非一蹴而就。对于费尔干纳盆地而言,1924年划界讨论中,农耕和游牧的生产方式区别是最初划分乌兹别克共和国和卡拉吉尔吉斯自治共和国边界的主要依据。在此基础上,为照顾卡拉吉尔吉斯自治共和国南部的经济发展,奥什和贾拉拉巴德两座城镇遂划归该自治单位。目前费尔干纳盆地中的八块飞地③表2中的索赫和沙希马尔丹各包含两块一大一小的飞地,为索赫河与沙希马尔丹河上下游沿岸地区。因此研究文献一般称费尔干纳盆地内有八块飞地。(参见表2)在20世纪20年代为乌兹别克族或塔吉克族农民定居地,因其农耕属性被划入乌兹别克共和国。而农耕区块周边山地为当时的卡拉吉尔吉斯游牧民活动地区,故划入吉尔吉斯自治共和国。1929年,塔吉克自治共和国升格为加盟共和国、苦盏州并入之后,沃鲁赫等行政飞地随之成为塔吉克共和国的一部分。而1936年吉尔吉斯自治共和国升格为加盟共和国之后,现在的飞地归属局面基本形成。至苏联解体后,原本仅为苏联内部的行政飞地一夜之间成为国家间的外交问题。

自20世纪90年代至2016年,乌、吉、塔三国均尝试通过双边谈判解决边界问题。至2012年,乌吉两国之间1375公里共同边界中,已有993公里完成勘定。乌塔之间1500公里边界已有85%完成勘定。而 吉塔之间的970公里边界已勘定560 公里。 剩余的问题主要集中在费尔干纳 盆 地 各块飞地的归属和边界划分。①张娜、吴良全:“费尔干纳盆地的飞地问题——对20世纪20-30年代中亚地区民族-国家划界的反思”,第34页。

表2 费尔干纳盆地各飞地基本信息统计② 本表由笔者在以下学术论文基础上整理形成:张娜、吴良全:“费尔干纳盆地的飞地问题——对20世纪20-30年代中亚地区民族-国家划界的反思”,第29-37页;Zhulduz Baizakova, “Border Issues in Central Asia: Current Conflicts, Controversies and Compromises”; Raikhan Tashtemkhanova and others, “Territorial and Border Issues in Central Asia: Analysis of the Reasons, Current State and Perspectives”, The Anthropologist, 2015,Vol.22, pp.518-525.

2016年 12月,时任吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫(А.Ш. Атамбаев)对乌兹别克斯坦进行国事访问后,双方边界划分和勘界部门重启了中止八年的边界划分协商工作,随后持续展开了十六轮边界划分磋商会议。2017年9月初,米尔济约耶夫就任总统后首次出访吉尔吉斯斯坦。访问期间,两国总统签署了划分两国1170公里边界的协议。在乌塔边界问题上,2018年3月1日,乌兹别克斯坦宣布开放2001年开始被关闭的十个边境口岸。①周明:“乌兹别克斯坦新政府与中亚地区一体化”,《俄罗斯研究》,2018年第 3期,第84-87页。

2018年8月,乌吉边界谈判出现重要变化。乌吉边界委员会于8月14日公布了换地协议,即吉尔吉斯斯坦将嵌入乌兹别克斯坦安集延州库尔干秋别区的巴拉克飞地(Барак)移交给乌国,而乌方则将靠近吉尔吉斯斯坦奥什州卡拉苏区阿克-塔什(Ак-Таш)村的等值土地划给吉方。②学者杨进的文章没有提到该方案目前仍处于委员会协议状态,尚未得到两国最高权力机关批准。因此巴拉克飞地的归属至本文截稿前尚无变动。参见Киргизия отдаст Узбекистану анклав Барак. 14.08.2018. https://nuz.uz/politika/34875-kirgiziya-otdast-uzbek istanu-anklav-barak.html另一方面,巴拉克飞地与附近乌吉边境之间的通关手续已经得到简化。③На границе Узбекистана и Кыргызстана возобновлена работа пропускного пункта.27.12.2018. https://www.xabar.uz/ru/jamiyat/ozbekiston-va-qirgiziston-chegaras尽管乌吉边界委员会的方案尚待两国总统批准,但该协议的出台昭示着费尔干纳飞地问题的解决进入了新的历史阶段。

巴拉克飞地协议首次将“换地”作为一种解决领土争议的方式付诸实践。对于费尔干纳盆地其他若干飞地而言,人口稀少、面积小于10平方公里的萨尔瓦克(Сарвак)和西卡拉恰(Западная Калача)可借鉴巴拉克飞地的解决方案。但面积较大的索赫、沙希马尔丹和沃鲁赫三大飞地则不太可能通过换地方式解决。这三块飞地均位于人口较为稠密的河谷农耕区,并有着较为悠久的地方历史和相对单一的族群构成。索赫和沃鲁赫飞地均有前伊斯兰时代的历史遗迹。而沙希马尔丹在本地居民心目中是伊斯兰教圣人阿里的圣墓所在地。此外,索赫飞地更涉及其地下天然气资源的归属问题。因此,三地均有人口和领土之外的自然和文化资源。这为边界划定增添更多困难。为解决三大飞地的争议,乌兹别克斯坦曾于2001年向吉尔吉斯斯坦提出过建立过境走廊的方案。但由于过境走廊涉及吉国南部巴特肯州东西方向的交通线,该提议被吉方拒绝。

在乌兹别克斯坦新总统米尔济约耶夫正式上任后,乌、吉、塔三国的外交关系明显升温。乌吉两国边界委员会的频繁磋商则反映出两国当局在解决飞地问题上的政治决心。2018年8月巴拉克飞地的协议谈判成为后续以换地方式解决萨尔瓦克和西卡拉恰飞地问题开启先例。而索赫、沙希马尔丹和沃鲁赫三大飞地归属的争议,则有 待 乌、吉、塔三国以及各相关区域合作机制共同推动协商。

结语

20世纪20至30年代苏联在中亚进行的民族划界并非简单的“分而治之”过程。前人研究大多将数十年的历史过程描述为静态的中央政策,而忽视实际政策从形成、执行、调整到最终定型过程中各方势力的动态博弈。档案研究表明,该历史事件应分为两阶段考察:1924年至1925年的第一阶段,实际上由中亚南部本地各族党员干部提议、争论并协商解决。在这一阶段,俄共(布)中央并没有主动干预民族划界的细节。而乌兹别克族党政精英以较为娴熟的政治技巧主导了划界进程,获得了相对有利于乌兹别克共和国的划界结果。

而在第二阶段,即1929至1936年,苏联中央把握政治机遇,通过调整塔吉克、吉尔吉斯、哈萨克及卡拉卡尔帕克等民族自治单位的行政级别、隶属关系和边界划分,重新平衡各共和国之间的权力。第二阶段的政策呈现更强的“分而治之”特征,不排除其中存在压制地方民族主义势力的考虑。两阶段政策叠加的结果,是苏联中央既借助民族区域自治制度有效整合了中亚南部地方精英,又通过对民族自治单位行政边界和地位的调整实现了各主要政治集团之间的平衡。但这一结果并非完全由早期布尔什维克高层领导人预先设计。其政策执行的过程中存在央地之间和地方势力之间的博弈和妥协。

上述民族划界进程的第二阶段中,塔吉克共和国从乌兹别克共和国中独立并吸纳苦盏州、吉尔吉斯自治共和国升格为加盟共和国两大事件,奠定了今日费尔干纳盆地复杂的边界和飞地隶属格局。1991年苏联解体后,乌、吉、塔之间的边界争议衍生出边界管控、反恐和跨境民族等问题。三国之间的关系为此多次陷入紧张状态。中亚南部地区的互联互通事业也因此长期停滞。近年来,随着地区安全形势逐步好转,各国领导人开始积极推动区域经济整合,边界和飞地问题也因此逐渐成为各国协商解决的优先事项。2018年8月,乌吉两国之间的巴拉克飞地谈判是该地区以领土交换方式解决争端的首次尝试。