帝国继承国身份与俄罗斯外交*

2019-07-09雷建锋

雷建锋

【内容提要】 苏联脱胎于沙皇俄国,俄罗斯则来源于“苏维埃帝国”。“帝国”继承国的特殊国家身份从两方面影响了俄罗斯外交:一方面,苏联给俄罗斯留下了丰厚遗产,也留给了俄罗斯比普通大国更多的外交“包袱”,使其经常处于进退两难的境地;另一方面,苏联留下的丰厚遗产使西方不能忽视俄罗斯的影响与雄心,继续沿用看待苏联的眼光审视俄罗斯外交。分析俄罗斯外交,既要分析作为国际体系“单元”的俄罗斯自身特性,也要分析不同时代国际体系的性质和体系性质变化导致的俄罗斯与国际体系关系的变化,还要考察俄罗斯自身和外部世界对俄罗斯国家身份认知这一重要因素。国际体系的观念结构和物质结构体现出一种历史惯性的力量,对俄罗斯外交有很大制约。未来俄罗斯会对西方采取进攻性的防守姿态,争取有利条件下的妥协。俄罗斯外交的“双头鹰”战略未来会更加平衡。国际体系的观念结构和权力结构以及中俄彼此认知,决定了中俄战略伙伴关系的持久性和稳定性是可期的。

一、帝国继承国:新的分析路径

本文的写作有两个缘由:就实践价值而言,中俄是全面战略协作伙伴关系,研究俄罗斯外交行为表象之下的潜在机理,并基于这种机理前瞻性地分析其未来走向,对维护我国家利益和巩固中俄战略协作伙伴关系有益。就国际关系和外交理论研究而言,大国外交中俄罗斯向来特立独行,风格明显,关于其外交的研究已经很丰富,然而已有的理论或者分析似乎并没有完全阐释以下问题:

首先,冷战后俄罗斯与西方关系的发展,没有双方之前期待的那样平稳,俄罗斯也未融入西方;相反,中俄关系却稳健发展。

俄罗斯独立后,昔日的社会主义政治经济制度和意识形态荡然无存,取而代之的是西方政治经济模式和价值观,但是它与西方国家的关系一直起伏不定,甚至不如社会主义中国与西方国家的关系;另一方面,俄中关系却稳步发展。自苏联解体以来,美俄关系经历了四次“重启”过程,双方最初也都真心希望改善和发展双边关系,并付出了实际努力,但最终都“被雨打风吹去”①Angela E. Stent, The Limits of Partership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press, 2014.。特朗普上台后,美俄双方仍希望改善关系,事实上却剑拔弩张。按照建构主义分析逻辑,国际体系的共有观念或文化建构了具体国家的观念,这种经过建构的观念又建构了国家利益,进而决定了国家对外行为②[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社,2000年,第156页。。然而从美俄关系的实际情况看,现实和理论显然相悖。在观念或文化对俄罗斯外交影响的研究路径下,学者们具体分析俄罗斯国家定位和国家荣誉观对其外交的影响③刘军:“俄罗斯国家定位:从帝国到面向欧亚的民族国家”,《俄罗斯研究》,2006年第4期,第5-10页;[俄]安德烈·齐甘科夫:《国家关系中的荣誉:从亚历山大一世到普京的俄罗斯与西方关系》,关贵海译,上海:上海人民出版社,2017年。限于篇幅,关于俄罗斯外交的几类研究的文献只择要举例。。这种研究突出了观念、文化和民族精神等非物质性因素对俄罗斯外交的影响,但是太过强调俄罗斯的特殊属性,经常将一般大国的共有特性当作俄罗斯的独特性,而且如果将这些因素当作不变因素,那么不同时期俄罗斯外交又差别很大。这种解释显然乏力。问题在于这种研究没有考虑物质性因素对俄罗斯外交的影响,以及物质性因素变更导致的观念性因素的变化。

其次,冷战后俄罗斯的衰落和中国的崛起是国际政治中的突出事件,如果按照新现实主义国际关系的结构分析法,国家对外行为是由国家在国际权力等级体系中的能力决定的理论逻辑①Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, London:Addison-Wesley Publishing Company, 1979.,就不能解释俄罗斯在实力明显不如中国的情况下,为什么面对西方压力和威胁,反而显得从容和自信。依照现实主义研究路径,学者们多从外部世界与俄罗斯的实力对比来分析俄罗斯与外部世界的关系产生的原因②俞邃:“北约东扩以来的俄罗斯外交”,《国际问题研究》,1998年第7期,第1-5页;Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power Politics, New York:Rowman & Littlefield Publishers, 2009; Vidya Nadkarni, Norrma C. Noonan (eds.), Emerging Powers in a Comparative Perspective: the Political and Economic Rise of the BRIC Countries,New York: Bloomsbury, 2013.。这种研究的局限首先在于机械唯物主义特征明显,更大的局限是非本土学者容易用本国的外交评判标准去评价俄罗斯的外交:中国学者经常认为俄罗斯外交不知韬晦,定位过高;西方学者的结论往往是,只有真心“皈依”西方才是俄罗斯外交的正途。产生这种问题的原因是没有关注俄罗斯(国际体系中的单元)的特性,只注重了国际体系对俄罗斯的影响,因此缺乏解释力。

最后,冷战后关于俄罗斯外交的研究时段经常从俄罗斯独立开始,缺乏长历史视角。其结果往往限于就事论事,不能从历史的纵深透视当下,预测俄罗斯外交的未来。

鉴于既有解释的局限,本文提出自己的分析框架和假设:

笔者认为,一国外交政策是观念(本国自身和国际体系观念)和国际权力结构综合作用的结果,也是自身特性与外部环境互动的产物。新现实主义的结构理论太多关注物质性结构的作用,而忽视单元的特性,导致解释力不足。建构主义又过于重视非物质性因素对国家对外行为的影响,也有局限。分析具体国际问题时需要将物质性因素与观念性因素统一起来,将国家特性与外部环境相结合,而不能偏执一端。

在借鉴以往研究成果的基础上,笔者引入帝国继承国这一视角,将对俄罗斯独特性的分析与国际体系对俄罗斯的影响结合起来,从俄罗斯自身认知与国际社会对其国际身份的认知两个方面进行分析:以大历史观总结俄罗斯的“帝国基因”,分析俄罗斯自身与外部世界对其帝国继承国身份的认知与影响;进而使用体系分析法,分析不同时代国际体系的性质和这种性质变化对俄罗斯外交的外部制约,最后在权力结构和认知结构的基础上探讨俄罗斯外交发展逻辑和未来走向。

本文的核心假设是,俄罗斯帝国继承国的国家身份,根植于其历史文化传统和国家实力资源,也是同外部世界互动的结果。这种身份建构了俄罗斯的国家利益,国家利益塑造了俄罗斯的对外行为。因为俄罗斯作为帝国的继承国,它有不同于一般大国的特性,它与外部世界的关系建构也不同于一般大国。

二、俄罗斯从帝国继承了什么?

“帝国”是一个很富争议的术语。古罗马时期帝国意指至高无上的权力,包含战争指挥权和行政官执行法律的权力。迟至18世纪,“统治权”都是该词的基本含义。此术语与欧洲帝国主义的历史,与罗马帝国文化密切相关。但自罗马共和国时期开始,它就已经开始被用来描述拥有广大领土的政体①[英]安东尼·派格登:《西方帝国简史:迁移、探索和政府的三部曲》,徐鹏译,天津人民出版社,2009年,前言第13页。。俄罗斯帝国研究方面的著名学者多米尼克·列文(Dominic Lieven)认为,“帝国的定义并不适合历史上已存在的所有帝国,或者甚至是所有重要的帝国。由于大多数伟大的帝国随着时间的推移而发展,并且不同地区之间差异很大,因此帝国的一个定义往往难以涵盖甚至是实际上的某一个帝国”②Sally N. Cummings, Raymond Hinnebusch (eds.), Sovereignty after Empire: Compare the Middle East and Asia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, p.25.。

列文的帝国定义非常简单,他认为,帝国必须首先是在一个时代的国际关系中留下了持久印记的非常伟大的大国,同时也指统治广阔领土和众多人口的政体,因为空间和多样性的管理是帝国伟大的永久困境之一。①Dominic Lieven, Empire: the Russian Empire and Its Rivals, New Haven: Yale University Press., 2000, p.xi.迈克尔·哈特(Michael Hardt)和安东尼奥·奈格里(Antonio Negri)的帝国定义非常超前,他们全球化时代主权呈现出一种新的形式,由一系列国家和超国家组织在一个单一的规则逻辑下联合而成。这种新的全球主权形式就是帝国②Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Cambridge: Harvard University Press, 2001,preface, p.xii.。这种帝国不像传统帝国那样依靠军队、行政官员和神职人员,而是依靠市场、国际金融机构和各种民间非政府组织来管理。迈克尔·多伊尔(Michael Doyle)提供了一个被广泛引用的共识性的帝国定义,即“帝国是一些政治社会对其他政治社会有效主权的控制。帝国不仅包括正式吞并的领土,而且包括所有形式的国际不平等关系。帝国主义就是建立和维持一个帝国的过程”③Michael W. Doyle, Empires, Ithaca:Cornell University Press, 1986, p.19.。多伊尔的定义抓住了帝国的本质,即两个政权同时存在安全与经济上的等级制这一根本特征。戴维·莱克(David Lake)则根据这种等级制,做出了正式帝国和非正式帝国的区分:正式帝国中,附属政权不拥有国际法律人格,也不拥有名义上的独立政府;而非正式帝国的附属成员国拥有国际法律人格,即使屈从于另外一个国家的权威,但仍能保留自己的国际权利,以自己的名义参与国际协议,以及以完全和平等的成员国身份加入国际组织。其次,在各个非正式帝国中,附属国名义上拥有独立的政府。④David A. Lake, Hierarchy in International Relations, Ithaca: Cornell University Press,2009, pp.57-58.

俄罗斯学者亚·伊·弗多文(А.И. Вдовин)认为,“毫无疑问,苏联曾经有过大量的缺陷,但是终归不是帝国。这一概念只适用于古代世界和近代的那些君主国”。⑤[俄]亚·伊·弗多文:《二十世纪的俄罗斯族人》,郑振东译,南京:南京大学出版社,2015年,第466页。显然弗多文是以正式帝国的标准评价苏联的。按照莱克的分类,沙皇俄国与同时期的大英帝国、法兰西帝国类似,是正式帝国。作为沙皇俄国继承者的苏联是非正式帝国。英国帝国史专家安东尼·派格登(Anthony Pagden)认为,“从领土来看,苏联当然是有史以来最大的帝国,虽然其中大部分没有人居住”。①[英]安东尼·派格登:《西方帝国简史:迁移、探索和政府的三部曲》,前言第 13页。美国学者则称苏联为“苏维埃帝国”。②[美]弗拉季斯拉夫·祖博克:《失败的帝国:从斯大林到戈尔巴乔夫》,李晓江译,北京:社会科文献出版社,2014年。中国国际关系学界也有许多人认同苏联是帝国的观点,例如相关表述:“华约解散、经互会解体,作为对抗西方的‘苏联帝国’由此崩溃。”③中国国际关系学会主编:《国际关系史第十二卷(1990-1999)》,北京:世界知识出版社,2006年,第39页。由于幅员和地理等不变因素的存在,大部分国家无法改变角色。二战后的美国不可能扮演二流国家的角色,法国也不可能成为两大集团任何一方的领袖,大国对环境做出的任何不同反应,都表明身份是重要因素。④Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton: Princeton University Press, 2017, p.19.苏联脱胎于沙皇俄国,俄罗斯则立基于苏联的丰厚遗产之上;作为帝国的继承国,其特殊国家身份塑造了当今俄罗斯在国际舞台上自信和坚决的外交风格,从这些风格中隐约可见前帝国“基因”。分析这些俄罗斯继承的“基因”,就可以发现影响俄罗斯与外部世界关系的可变因素和不变因素。

国际关系学者关于国家身份的演绎,来自于心理学与哲学关于个体身份的定义:国家身份是在特定的国际背景下,国家所具有和表现出的关于其个性和差异性的形象。从最简单的意义上说,国家身份即国家是什么和代表什么。与个人身份一样,特定国家的国家身份,一般在其与他国(可能还有国际组织)的关系和互动中形成和改变。国家内外环境的文化和制度因素,也有助于构建国家身份。与个人身份一样,国家身份不仅是对某国特性之描述,也是一种社会和关系概念,某种程度上是对他国存在方式和身份的反映。⑤Kuniko Ashizawa, “When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building,and Japanese Foreign Policy”, International Studies Review, 2008, Vol.10, No.3, p.575.国际关系中的国家身份研究认为,国家身份是国家行为的重要根源之一。身份指行为体是谁或者是什么样的内容,表示社会类别或存在状态;利益指的是行为体的需求。没有利益,身份就失去了动机力量;而没有身份,利益就失去了方向。⑥[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社,2000年,第289-290页。

国家身份是利益的先决条件,利益则是对外行为的路标,国家身份是由国家在国际体系权力结构中的等级地位和它与国际主流文化的关系——国际体系的观念结构共同建构的。由于幅员和地理等不变因素,大部分国家不易改变国家身份。由于身份的相对稳定性,俄罗斯的“帝国基因”无疑影响其当下外交及未来走向。

彼得大帝的统治开启了俄国历史的帝国时代,该时代持续了约两个世纪。北方大战胜利后,在为庆祝和平而举行的一个庄严仪式上,参政院说服彼得一世接受了“大帝”头衔,俄罗斯正式成为帝国。①[美]尼古拉·梁赞诺夫斯基、[美]马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》,杨烨等译,上海:上海人民出版社,2013年,第208-221页。这场战争将俄罗斯带入了欧洲国际体系,并经过拿破仑战争使俄国成为欧洲国际社会的一员。沙皇俄国在维也纳会议后的一百年里,一直扮演着欧洲协调的主要建构者和维护者的角色。从俄国自身角度考察,比较沙皇俄国、苏联和俄罗斯,我们会发现从沙皇俄国到苏联的帝国特质,以及这种特质对俄罗斯的影响。

第一,帝国内在地需要强大的中央政府和伟大的政治家。帝国要为其子民提供秩序、安全和资源。作为一个后起的资本主义国家,民主传统的缺乏,使民众容易将希望寄托在彼得大帝式的君主身上。正如前苏联部长会议主席雷日科夫所言:“……在我们意识里有一个根深蒂固的观念,认为人民永远需要沙皇老子,或另一个被赋予了沙皇权力的人。……我想强调指出,把历代沙皇及其现代同类者奉若神明的做法,已经深深根植于我们心中。”②[俄]尼·雷日科夫:《大动荡的十年》,王攀译,北京:中央编译出版社,2006年,第69-70页。从彼得大帝到普京,俄国历史呈现的规律是,有强大的中央政府和强大的领导人,国家就能获得稳定和发展,相反则是混乱和倒退。与英法等欧洲帝国相比,俄国是一个人格化的国家,制度在国家发展中的作用相对较弱。这种特性也容易让西方国家将俄国称为专制国家,而非民主国家。

第二,与西方帝国相比,沙皇俄国和苏联的强大建立在领土兼并和扩张的基础上。1914年挪威的极地探险家南森计算出,俄国以平均一天约55平方英里的速度迅速扩张了超过四个世纪。①[英]安东尼·派格登:《西方帝国简史:迁移、探索和政府的三部曲》,前言第 13页。几百年来,俄国在一个几乎跨越不同气候和文明的大陆上不断扩张,只有当需要调整国内体制以适应庞大的新疆土时,扩张才会暂时中断,之后又卷土重来。从彼得大帝到普京,扩张节奏惊人一致②[美]亨利·基辛格:《世界秩序》,胡利平译,北京:中信出版社,2015年,第52页。。帝国都会扩张,但是俄国的领土扩张极其突出。俄罗斯帝国和后来的苏联,领土面积超过850万平方英里,比整个北美大陆还大。庞大帝国对今天的俄罗斯产生久远的影响。首先,无论精英还是普通民众都对昔日的辉煌充满自豪,希望获得昔日所受到的尊重和国际影响;当境遇不佳时,则容易心怀怨愤,无论对本国政府还是外国政府。其次,帝国就意味着信仰、文化、民族差异,意味着人口迁徙。有些迁移是出于自愿,而有些迁移则出于强制(例如斯大林时期对车臣人的强制迁移),加上成为帝国组成部分(即被兼并)的时间不同,子民对帝国的认同自然相差很大,认同较低的民族更希望独立。从苏联解体中也可以看出,帝国崩溃先是帝国的势力范围——东欧剧变,摆脱苏联控制;接着是对苏联认同较低的原加盟共和国——波罗的海三个共和国宣布独立;最后是一些对苏联有较高认同的国家被迫宣布独立——中亚的共和国。苏联解体后很多原加盟共和国中俄罗斯族成了少数民族,他们在新独立国家中地位迅速恶化。帝国时代掩盖着的民族矛盾凸显,这成为俄罗斯和格鲁吉亚、波罗的海三国、乌克兰国家矛盾的一个重要根源。另外,独立前加盟共和国在苏联大家庭里有产业分工,资源互补,各共和国的经济本来联为一体,互相依存。苏联突然解体后,这些经济、文化、社会联系不可能突然断裂。直到现在,中亚国家仍需要通过俄罗斯的输油管道出口本国石油,需要俄罗斯石油企业在中亚国家生产的石油。乌克兰危机之前,俄罗斯则需要乌克兰提供战舰发动机。因此,各共和国关系出现危机,对彼此经济发展都会产生严重损害。独联体、欧亚经济联盟、集体安全条约组织的建立是为了维持原苏联各加盟共和国的共同安全和经济发展,从倡议到发展,有一定的合理性,一定程度上符合俄罗斯和其他有关国家的利益。但是这些情势往往被西方国家解读为俄罗斯重建帝国的表现,而且提出了应对的方法。布热津斯基认为,“只要保持对乌克兰的控制,就是失去波罗的海和波兰,俄罗斯依然可以设法成为自信的欧亚帝国的领导者”①Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books, p.92.。欧盟东扩、北约东扩,事实上人为造成了原苏联加盟共和国联系的中断和利益的切割,俄罗斯的奋起反击一定程度上是不得已而为之,但是又造成了与西方关系的恶化。

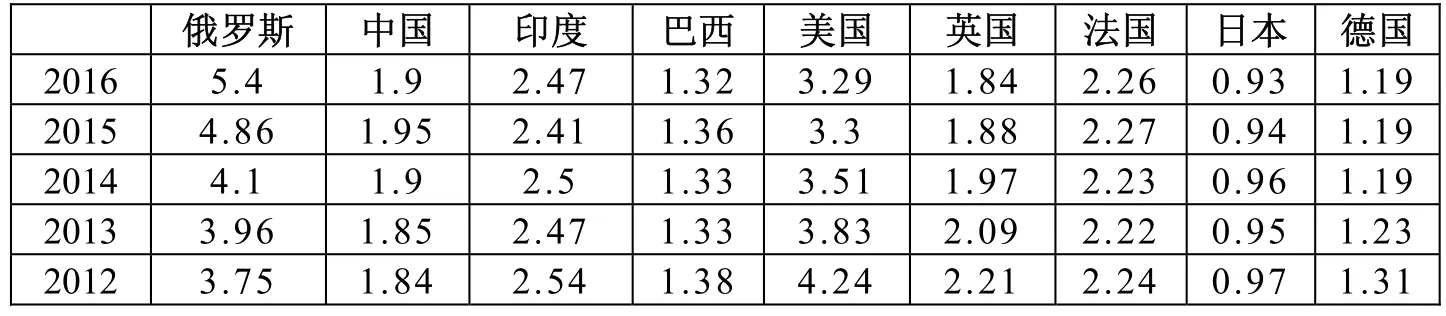

第三,俄罗斯帝国作为大陆性帝国,以军事征服的领土兼并和控制为主,而英国这样的自由海洋型帝国,则是以殖民掠夺、远洋贸易和远洋海军为特征的商业霸权。因此,俄罗斯帝国的基础是军事。沙皇亚历山大三世就曾坦言:“俄国只有两个盟友——它的陆军和海军。”凭借强大的军事力量,俄国开疆拓土,成为横跨欧亚的大国。苏联的建立及其势力范围的形成和巩固,主要依靠红军在反法西斯战争中的突出贡献和强大的军事斗争能力。为了维持帝国,苏联在欧亚大陆建有多处军事基地,以保持对势力范围的控制和对盟友的支持。苏联解体后,其在越南、东欧、古巴等国家和地区的军事基地很多都被关闭了。但是在原苏联加盟共和国还有多处军事基地,在其他地区的个别国家仍然留有军事基地,它们是苏联留给俄罗斯的军事“遗产”。维持和巩固这些遗产,一方面是俄罗斯大国地位的象征,也是俄罗斯保持一支大国军队所必须的,俄罗斯势必坚守这些遗产。这样,俄罗斯与原苏联共和国和西方就难免产生矛盾。乌克兰的塞瓦斯托波尔军港事关俄罗斯黑海舰队的安全,而叙利亚的塔尔图斯军港是俄罗斯海军在地中海的唯一栖息地。这也是俄罗斯与乌克兰产生矛盾,在叙利亚问题上不能后退的重要原因。因此俄罗斯在军事上投入一直是大国中比例最高的(参见表1),这样俄罗斯必然难以投入更多的资源用于经济发展。叶利钦时期俄罗斯无力保持军事的高投入。普京在2000年上台时承诺,到2020年将投入6500亿美元用于军事。目标是到那个时候,按照全球标准,所有武器和系统的70%将是最现代化的。这种大规模投资的影响是巨大的,虽然在许多方面继承的东西仍然看起来像苏联的军队。2016年普京已经有了一支现代化的军事力量,无论单兵装备还是大型装备,都接近北约水平。①Mark Galeotti, The Modern Russian Army 1992-2016, Oxford: Osprey Publishing, 2017,pp.34-36.在乌克兰和叙利亚危机中俄军的表现——无论专业素养还是技术装备,均让西方同行震惊。

表1 2012-2016年各大国军费占GDP比重 (%)

第四,从俄罗斯帝国到苏联,从经济与社会发展水平看,俄国一直是经济体系中的半边缘国家。在世界经济体系中,核心区是集中高利润、高工资、多样化生产(核心竞争)的集中区域;边缘地区是低利润、低技术、低水平、较少多样化生产的地区;还有半边缘地区,它们是核心区的周边地区,以及一些周边地区的核心国家。②Immanuel Wallerstein, The Capitalist World-Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p.97.俄国就是这样的半边缘国家,即它在国际产业分工中的地位介于发达国家与发展中国家之间。作为列强之一,其社会经济状态与马克思所描绘的工业革命时期的早期资本主义更加相似,与先进的西方国家的情形相去甚远。③George F. Kennan, American Diplomacy (sixtieth-anniversary expanded edition), Chicago:The University of Chicago Press, 2012, p.138.自从十八世纪进入世界资本主义体系以来,俄国一直是该体系的半边缘国家。其政策设计均寄望于从边缘走向中心,最终都失败了。19世纪资本主义在欧美高歌猛进之际,使英、美、法得到革命性改造的时候,沙皇俄国却没有跟上其他欧洲资本主义国家的步伐。虽然资产阶级也有发展,但是力量弱小。十月革命后出于国内外形势的需要,列宁被迫以新经济政策取代“战时共产主义政策”,然而时间非常短暂。斯大林上台后加速推进工业化和农业集体化,使苏联经济的市场经济成分荡然无存。

后共产主义时期,俄罗斯经济转型的休克疗法对经济的严重损害,原先政治经济结构中难以适应急剧变革的因素,对西方期待落空后对西方外交的强硬政策;西方为了防止俄罗斯崛起的欧盟东扩、北约东扩;北美自由贸易区、东盟一体化的引起的地区经济迅速发展;中国的迅速崛起综合作用,凸显了俄罗斯的半边缘身份,甚至其半边缘国家地位都受到挑战。当代俄罗斯的问题,已经不是能不能走向核心国家集团,而是在半边缘国家的阶梯上继续往下走。①Paul T. Christensen, “Russia as Semi-periphery: Political Economy, the State, and Society in the Contemporary World System”, in Neil Rober (ed.), The Political Economy of Russia,Plymouth: Roman & Littlefield Publishers, 2013, pp.170-171.商业传统的缺乏、经济结构的限制和对市场机制作用认识和使用能力的不足,也限制了当代俄罗斯的经济发展。普京也承认,“目前我国经济和社会所遇到的困难,在很大程度上是由于继承了苏联式的经济所付出的代价。要知道,在改革开始之前我们没有其他经济。我们不得不在完全不同的基础上,而且有着笨重和畸形的经济结构的体制中实施市场机制。这不可能不对改革进程产生影响。”②《普京文集(2000-2002)》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第4页。到目前为止,俄罗斯经济过分依赖原料工业和国防工业,而消费品生产不足的状况没有根本改变,也缺少有效的市场运行的制度框架和完备的法律体系。所以尽管俄罗斯依然是核大国,但不是综合实力型国家,这限制了俄对外行为的手段。

俄罗斯继承的以上帝国“遗产”或“基因”,从内部塑造了今日俄罗斯的独特国家品质;俄罗斯还继承了苏联与外部世界的关系——不太友好的国际体系,这个体系从外部影响着俄罗斯的国家形象和对外行为。

沙皇俄国曾是西方国际社会的一员,而1917年后的大部分时间里,苏联(1922年前是苏俄)与西方世界长期对抗,结果是双方非常容易以冷战时期的眼光看待对方,有分歧时则更加强烈:西方惯于将俄罗斯的不合作看作苏联“遗风”使然,俄罗斯也更习惯于从西方孤立和遏制其发展的角度解释彼此矛盾,双方均不由自主的“寻找历史的一致性”。这种思维之下建构的俄罗斯与西方主导的国际体系就是修正主义国家——俄罗斯和维护现状国家联盟——西方的充满猜疑和不合作的关系。这个体系下,北约持续东扩构成了对俄罗斯安全上的挑战;欧盟东扩和美欧日主导的全球经济秩序限制了俄罗斯经济发展。苏联解体后的市场转型,俄罗斯经历了大规模去工业化,生产质量下滑,生产结构全面简化。其消费品、科技和复杂产品高度依赖进口,对主要出口商品价格波动敏感,受制于许多其自身无法控制的因素。①《普京文集(2012-2014)》,北京:世界知识出版社,2014年,第26页。在一个不友好的全球分工体系下,俄罗斯的经济缺陷就被放大。按照普京的说法,“苏联解体后,俄罗斯本应融入全球分工体系。这个体系的主要力量中心及其格局,是在俄罗斯缺席的情况下、甚至是在与苏联对抗的情况下形成的。发达国家筑起重重市场壁垒来保护本国利益。技术标准差异则是俄罗斯融入世界经济的另一个问题。”②同上,第25页。

以上是俄罗斯从帝国继承下来的“遗产”和帝国“基因”,这些因素很大程度上保证了俄罗斯的大国基础,是其大国地位的依托;另一方面,俄罗斯为了保持对这些“遗产”的继承权,也同外界发生冲突,帝国“基因”从内部塑造了俄罗斯独特的国家个性、外交行为和对外关系。苏联留给俄罗斯的与外部世界的关系,外在地约束着俄罗斯的对外行为。两者共同塑造了俄罗斯的帝国继承国身份。俄罗斯外交呈现出一种历史的惯性特征。

三、对俄罗身份的认知差异与影响

建构主义认为,国际结构主要是通过共有知识(shared Knowledge)构成的。它建构国家身份和利益,身份和利益决定国家的对外行为。因为国家身份一方面取决于国家个体属性——不依赖外部条件而客观存在的,同时也是自我认知和他者认知共同建构的。③[美]亚历山大·温特,《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海,上海人民出版社,2000年,第37-227页。虽然新兴大国群体性崛起成为21世纪的突出国际现象,但是西方国家依然是国际体系的主导者,西方和俄罗斯自身对后者身份的认知差异,以及这种认知之下的互动,塑造了俄罗斯外交。

(一)俄罗斯与西方关于俄罗斯国家身份与双边关系的认知差异

1. 独立之初的俄罗斯与西方对双方关系有太高期待,幻想破灭后更激发了俄罗斯的大国意识

自成为独立的中央集权国家以来,俄罗斯在与西方关系中遵循了三种路径:一是与西方结盟,反对它认为从欧洲内部或外部挑战欧洲秩序的国家,如神圣同盟、拿破仑战争、两次世界大战、反恐战争等,都是例证。二是在国内复兴和国际联盟中寻求平衡,亚历山大·戈尔恰科夫时期的俄罗斯外交和斯大林二战前的外交政策是代表。三是诉诸强硬政策,如克里米亚战争、2008年俄格战争、第二次世界大战结束后的苏联对西方政策。①[俄]安德烈·P·齐甘科夫:《国际关系中的荣誉:从亚历山大一世到普京时代的俄罗斯与西方关系》,关贵海译,上海:上海人民出版社,2017年,第261-265页。总体而言,俄国与西方合作时期占绝大多数。从“长历史视角”看,苏联解体是俄罗斯重新回归西方。独立之初的俄罗斯精英和普通民众大多理想化地认为,只要改变政治经济制度,西方自然对俄罗斯友好,会履行以前的援助承诺,帮助它渡过难关。

叶利钦时代的早期(1996年前),自由派观点是俄罗斯外交思想的主流。叶利钦希望通过与西方合作,换取西方对俄罗斯“国家利益和国家自豪”的尊重和经济援助。西方也确曾予以援助。以圣彼得堡为例,1991年秋天,“市长阿纳托利·索布恰克向美国总统老布什、德国联邦总理科尔以及世界其他国家领导人求援,请求他们援助。第一批援助1万吨粮食从位于联邦德国的美军仓库中运来。1992年冬天和春天,人道主义船只从德国、美国、法国、英国甚至日本驶出来。仅仅从列宁格勒的姊妹城市汉堡就邮来了几十万个包裹。”②[俄]罗伊·麦德维杰夫:《普京:克里姆林宫四年时光》,王晓玉译,北京:社会科学文献出版社,2005年,第14页。但是西方认为,援助只是辅助手段,俄罗斯问题还得靠自己解决。而且,西方的“慷慨”援助是建立在对“被招安者”的优越感心理之上的。

俄罗斯与西方对彼此失望,俄裔美国历史学家尼古拉·梁赞基诺夫斯基说得很明白:“事实上,90年代有数十亿美元贷款给俄罗斯——主要是通过国际货币基金组织和世界银行,但俄罗斯的挫折感仍然存在。许多俄罗斯人感觉受骗,因为他们期待的是大得多的援助。克林顿承认援助的效果是有限的,是‘40瓦的灯泡放在一片漆黑之中’。”①[美]尼古拉·梁赞诺夫斯基、[美]马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》,杨烨等译,上海:上海人民出版社,2017年,第646页。

期待的幻灭重新唤起俄罗斯的大国意识。1996年普里马科夫担任外长后,俄罗斯外交转向“强硬”。俄罗斯独立初期与西方彼此理想友善的形象和友好行为,逐渐减少乃至消失,代之而来的是俄罗斯对苏联时代超级大国地位的怀念和对西方的警惕和戒备。许多俄罗斯人怀疑,外部因素,特别是美国,故意让苏联解体。如果苏联对其解体没有责任的话,那么俄罗斯就应恢复其大国地位。②Angela E. Stent, The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton: Princeton University Press, 2014, p.8.虽然俄罗斯实力与苏联不可同日而语,但是俄罗斯前外长伊万诺夫在其著作中依然认为,俄罗斯对世界安全与战略稳定意义重大:“一个普遍公认的事实是,俄美关系依然是影响世界政治气候的举足轻重的因素……俄罗斯与美国的共同潜力,足以成为保障世界安全与战略稳定的决定性因素。”③[俄]伊·伊万诺夫:《俄罗斯新外交:对外政策十年》,陈凤翔 等译,北京:当代世界出版社,2002年,第97页。著名的国际问题专家、俄国家杜马议员安德烈·科科申说,“俄罗斯尽管已非超级大国,但仍能影响世界各个角落的国际关系进程……俄罗斯尚未沦落为地区性大国。以各种实际指标为基准,俄罗斯是一个全球性大国。 我们如果创造一个先进的经济实体,正确使用和发展‘人力资本’,就一定能保住这个地位。”④Andrei Kokoshin, “What is Russia: A Superpower, A Great Power or A Regional Power?”,International Affairs, No.6, 2002, p.187.转引自相兰欣:“‘9.11’以后俄罗斯重振大国地位的努力”,《俄罗斯研究》,2003年第1期,第6页。从沙俄到苏联,再到后苏联时代,虽然政治制度不同,但统治精英的战略思想是一致的,都把俄罗斯视为全球性大国,视为管理欧洲和全球事务的一个关键成分。苏联和后苏联时代精英的高度连续性,令这种看法越发固化。⑤R·萨科瓦:“世界秩序:俄罗斯的视角”,《俄罗斯研究》,2016年第 2期,第47-48页。

2. 俄罗斯与西方对正常的俄欧关系、俄美关系基础的认知不同

从美国和欧洲的对俄政策和行为可以看出,西方国家希望俄罗斯处于附属地位,而后者认为与西方关系的基础是平等。冷战结束后的前十年,西方与俄罗斯一道消解苏联解体的遗留问题,与俄罗斯领导人频繁会见。这种情势使后者误以为西方平等相待,也希望与西方真诚合作,保持这种关系。从叶利钦自传中对其参加八国集团活动的心情描述,可以感觉到俄罗斯期待和珍惜其作为西方一员的身份:“俄罗斯确定了自己作为平等的政治伙伴的地位……在声明中,各国首脑都强调,在该‘俱乐部’享有同等权利的成员一共八个,而不是七个。”①[俄]鲍里斯·叶利钦:《午夜日记——叶利钦自传》,曹缦西、张俊翔译,南京:译林出版社,2001年,第395页。而《华盛顿邮报》却如是说:“自从两年前俄罗斯被邀请成为‘八国集团’完全平等的成员以后,其他领导人就像与一位穷亲戚见面一样和前超级大国总统聚会……”②转引自[俄]罗伊·麦德维杰夫:《普京——克里姆林宫四年时光》,第204页。

为成为“最发达的八个工业国家”一员,俄罗斯做出了太多让步。虽然对西方发动科索沃战争不满,叶利钦还是接受美、英、法三国的意见,对南联盟施压,迫使米洛舍维奇同西方进行谈判,做出重大让步。然而战争甫停,俄罗斯就在八国集团会议上被责难。叶利钦终于认清了西方对双边关系的定位:“说到底,他们是想孤立俄罗斯。”“北约组织的北大西洋战略就是要把该组织变为施压的工具,他们暂时并不考虑俄罗斯民族的利益。”“今天,西方不顾一切代价,企图断绝独联体国家同俄罗斯的联系,使他们摆脱俄罗斯的影响,而且还努力吸引这些国家同北约保持密切的关系。”③[俄]鲍里斯·叶利钦:《午夜日记——叶利钦自传》,第396、399、400页。

然而,俄罗斯民族有强烈的民族自尊。安德烈·齐甘科夫就特别指出,现实主义所认为的权力、安全和威望只能部分解释俄罗斯的对外活动,尽管其决策者也常以这些目标为其国家行为正名,“但对他们行为的最好解释是荣誉概念,俄罗斯的荣誉观包括国家的对外属性和对内属性,例如与西方的特殊关系、大国威望、对国内制度的自豪感”④[俄]安德烈·P·齐甘科夫:《国际关系中的荣誉:从亚历山大一世到普京时代的俄罗斯与西方关系》,第265-266页。。但是叶利钦的妥协让西方国家以为俄罗斯甘当西方的小伙伴。然而,俄军占领普里什蒂纳机场的军事行动表明,即使是叶利钦这样的亲西方领导人,也不甘心成为西方国家的附庸,不会为了维护同西方的关系而损害其大国地位。而普京则为俄美关系的发展设置了前提条件:“总的来说,在俄美关系上我们愿意同美国发展更加长远的关系,取得更具实质性的突破,但是条件是美国方面必须切实遵守平等与相互尊重的伙伴关系原则。”①《普京文集(2012-2014)》,第117页。同样,“9.11”事件后,普京对美国反恐积极支持,但是阿富汗战争以后,双方关系迅速变冷。2014年乌克兰危机刚刚爆发,西方七国就断然将俄罗斯开除出八国集团。这些事实表明,西方不愿意平等地对待俄罗斯。

3. 西方和俄罗斯根据需要,突出俄罗斯国家身份的某些特性

需要弱化俄罗斯国际地位与影响时,西方就突出俄罗斯的资源型经济的落后,将它归为非民主国家和非市场经济国家,强调其在技术和市场上对西方的依赖,暗示后者不应该追求世界大国地位,而应该顺乎情理地接受作为西方小伙伴的地位和事实上的不平等。美国更希望俄罗斯能像其西方盟友一样,接受其领导。在涉及自己的外交政策目标时,美国甚至不屑于做做样子,假装把俄罗斯当作一个举足轻重的超级大国。当然美国会讨好普京,以求得他的支持。然而如果得不到的话,美国人不会因此却步。②[英]安格斯·罗克斯伯勒:《强权与铁腕:普京传》,胡利平译,北京:中信出版社,2014年,第95页。当需要强调俄罗斯威胁时,西方就突出俄罗斯的幅员、人口、军事实力和敢做敢为的外交政策,以及沙俄和苏联以往的扩张历史,夸大俄罗斯的威胁。

俄罗斯方面也选择性地突出自身国家身份的一些特性,而有意淡化另一些方面。两百多年的帝国历史、近半个世纪的超级大国地位,自然使俄罗斯精英和民众愿意接受其超过一般大国的国际身份:强国、对国际事务有独特贡献、世界一极等等。而这个大国地位更和其历史上的军事胜利有关:十八世纪独自挫败了欧洲最强大的瑞典军队,十九世纪战胜拿破仑法国,二十世纪击败了纳粹德国。在俄罗斯眼里,英、法两国靠美国援助才赢得两次世界大战的胜利,德、意、日则是美国的手下败将,所以这些国家接受美国的领导在所难免。目前俄罗斯依然拥有与美国相匹敌的核武库,军事实力依然远超其他大国,因此它没有理由成为美国的小伙伴。虽然俄罗斯人也意识到自己经济发展和其他方面的不足,但是在追求其国家对外利益时,总是同其第二军事大国地位挂钩,而不考虑其虚弱的经济。西方的压制更使俄罗斯本能地突出自己的军事能力。

(二)西方与俄罗斯关系的怪圈

因为历史、文化、经济和地缘政治等原因,俄罗斯有权利继承苏联留下的丰厚遗产,这是其政权合法性的重要基础之一。西方的漠视,甚至有意的忽略,导致双方关系跌宕起伏。

首先是后苏联空间的一体化。俄罗斯认为本国与这一地区是特殊关系,将这些国家看作“近外国家”(near abroad)。普京坦言:“应该坦率地说,我们把独联体地区看作我们的战略利益范围。我们还认为,对独联体国家来说,俄罗斯也是它们的国家利益范围。”①《普京文集(2002-2008)》,第32页。俄罗斯将加强与独联体国家关系视为其外交重点。为维持这种特殊关系,在政治经济上对这些国家不得不做出许多让步。但这些国家对俄罗斯应尽的义务往往名不副实。它们与俄罗斯签订了名目繁多的协定,却很少真正落实,对俄罗斯的经济发展带来负面影响。②Angela E. Stent, The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, p.8.俄罗斯认为它在独联体国家拥有特殊利益,希望本地区政治稳定和经济发展,并为此做出了努力。西方却认为俄罗斯推动后苏联空间一体化是重拾帝国梦。西方没有认识到俄罗斯与其他前苏联共和国原有的政治、经济、文化、社会等方面的联系,对于俄罗斯以及这些国家的安全与发展的积极意义,因而对俄罗斯的一体化努力往往负面评价。

俄罗斯学者认为,俄罗斯要稳定与西方社会的关系,取决于四个层面关系的稳定:一是俄美关系和俄罗斯与大西洋的关系,二是俄罗斯与“新欧洲”国家的关系,三是俄罗斯与欧盟及其主要成员国之间的关系,四是俄罗斯和位于俄罗斯与欧盟之间的后苏联空间西部地区国家的关系。第四层面的情况现在最为复杂,并在某种程度上决定着其他层面的关系。③[俄]米·季塔连科、[俄]弗·彼得罗夫斯基:《俄罗斯、中国与世界秩序》,粟瑞雪译,北京:人民出版社,2018年,第235-236页。虽然俄罗斯对北约在中东欧国家加强影响、增加军事基地,非常敏感,但是对于这些,俄罗斯的态度相对克制。然而在后苏联空间,俄罗斯则毫不妥协。乌克兰危机就是在这种情况下发生的。俄罗斯希望乌克兰加入其主导的欧亚一体化进程,而欧盟则希望将乌克兰纳入其东部伙伴国计划。这样,彼此便将对方争取乌克兰的行动视作威胁。

其次,关于国家安全的军事遗产。如果说俄罗斯在推动后苏联空间一体化进程方面与西方尚有妥协余地的话,涉及安全问题,它则退无可退。苏联为俄罗斯留下了很多外国军事基地,其中一些因为俄罗斯经济衰退而关闭之外,相当一部分得以保留。乌克兰危机就与俄罗斯军事安全有关。乌克兰克里米亚半岛上的塞瓦斯托波尔军港是俄罗斯黑海舰队基地,如果乌克兰成为北约和欧盟成员国,黑海舰队就失去了栖身之地。布热津斯基曾说,从地缘政治上看,失去乌克兰,俄罗斯就不可能自信地充当欧亚帝国的领袖,其欧洲化色彩将逐渐减弱而更趋亚洲化。①Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books, 1997, p.92.因此,北约和欧盟对乌克兰的拉拢,被俄罗斯视为对其安全的严重威胁。2016年的《俄罗斯联邦外交构想》中明确指出:“欧洲大西洋地区过去二十五年累积的系统性问题,是北约和欧盟追求的地缘政治扩张以及拒绝实施关于建立欧洲安全合作共同框架的政治声明。”②“Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016, p.17.但是乌克兰危机侵害了乌克兰的领土主权,引起美欧对俄实施严厉的经济制裁。同样,因为叙利亚问题,俄罗斯与西方面临直接军事对抗的风险。在格鲁吉亚问题上,如果俄罗斯对于格鲁吉亚对南奥赛梯的镇压和统一做法无所作为,无论精英还是普通民众都难以接受。但是俄格冲突后俄罗斯承认南奥赛梯独立,则严重侵犯了格鲁吉亚主权,违反国际法,影响了国际声誉,恶化了同西方的关系。

苏联的“遗产”成就了今天俄罗斯的大国基础,同时也让它时常进退两难:维护“遗产”继承权经常恶化与西方关系;放弃则有损国际威望和国民期待,使政权的合法性受到损害。

西方与俄罗斯关于后者国家身份的认知错位,使西方容易夸大俄罗斯对西方的威胁,降低双方信任,引起对立。

客观而言,目前俄罗斯相比西方,无论军事还是经济都处于绝对劣势,并不对欧洲和美国构成威胁。相反,从戈尔巴乔夫到梅德韦杰夫,都提出了融入欧洲、成为西方大国一员的计划,但是西方没有真正接纳俄罗斯。西方对待俄罗斯的态度,使俄罗斯更倾向于以强硬的方式应对西方。俄罗斯历史与文化上介于欧亚之间的境遇以及西方对待俄罗斯的方式所导致的俄文化与安全的脆弱性,塑造了普京的思维模式,使其采取了“好斗”的外交政策,克里米亚事件表明他愿以高昂的代价维护国家利益。①Kari Roberts, “Understanding Putin: The Politics of Identity and Geopolitics in Russian Foreign Policy Discourse”, International Journal, 2017, Vol.72, No.1, p.55.

自2014年以来,北约在东欧和波罗的海沿岸的军事演习不断加强,持续向俄施压。2017年9月11日开始,瑞典开始举行为期近三周的“极光17”军事演习。超过1.9万名瑞典军人与来自丹麦、挪威、芬兰、法国、立陶宛、爱沙尼亚和美国等国的1500名军人共同参演。虽然瑞典国防大臣胡尔特奎斯特表示,军演是瑞典自己的安排,而非来自北约的倡议,但是北约秘书长斯托尔滕贝格对瑞典媒体表示,瑞典与北约安全密切相关,合作军演对双方大有裨益。2017年9月14日至20日,俄罗斯与白俄罗斯联合军演“西部-2017”举行。参演的部队人数达到12700人,包括7200名白俄罗斯士兵和5500名俄罗斯士兵。俄方表示,此次演习纯属防御性质,不针对任何国家。因为俄罗斯与美国的核平衡依然存在,双方均不敢贸然进攻对方。然而双方对现实的虚构的感知,俄罗斯与西方国家对对方的威胁都有夸大,促使每一方都采取措施以求遏制另一方的“帝国行为”,而这些措施又正好印证了有关各方头脑中最初所虚构的解释。这些大国于是陷入了恶性循环。②Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1985, p.82.在这样的情形下,日益增强的敌意是双方互动的结果,而不是双方根本利益冲突的结果③Kenneth Boulding, “National Images and International Systems”, Journal of Conflict Resolution, 1959, Vol.3, p.130, quoted in Robert Jervis, Perception and misperception in international Politics, Princeton: Princeton University Press, 2017, p.75.。面对西方威胁,2018年9月,俄罗斯在远东进行了自1981年以来最大的军事演习。

俄罗斯认为继承苏联“遗产”是其合法权益,根据历史、文化和经济联系,保持与后苏联空间和传统的友好国家的政治经济联系,是其合理的国家利益和现实关切。而西方认为这是“帝国行为”。身份认知的差异是双方矛盾的重要根源。

四、俄罗斯外交的体系制约及影响

国际体系结构类似于经济市场结构,体系中的国家,尤其是大国,就像市场上的大公司,既受制于环境又影响环境。①Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, London: Addison-Wesley Publishing Company, 1979, p.134.俄罗斯特殊的国家身份既是自身与外部世界主观认知的结果,更是其在国际体系等级结构中的地位及其与体系互动的结果。以往研究要么只关注俄罗斯与外部世界观念和认知因素对俄罗斯外交的影响,要么侧重体系权力结构的影响。实际上,一国外交是观念与权力相结合的产物。

(一)沙皇俄国是欧洲国际社会一员,但不是核心国家

1648年的《威斯特伐利亚条约》成为现代民族国家和欧洲国际体系形成的标志。随后的18和19世纪,在欧洲列强的殖民扩张中,威斯特伐利亚体系塑造和主导了全球国际体系。俄罗斯帝国是欧洲国际社会和西方国际社会的重要一员。虽然它是欧洲国际体系的后来者,但是俄罗斯在历次大战中力挽狂澜,很快成为该体系的主要塑造者。北方大战是近代欧洲的重要战争,它将俄罗斯带入了欧洲国际体系。17世纪瑞典在三十年战争中获得绝对胜利,加上军事统帅查理十二的天才指挥,其军队成为欧洲最令人敬畏、最强大的军队。瑞典先后让丹麦、波兰和萨克森屈服。“战争旷日持久,查理十二对俄国的入侵达到高潮,其规模之大、雄心之胜,足以与拿破仑战争和希特勒的‘闪电战’媲美。”②Simon Sebag Montefiore, Titans of History: the Giants Who Made Our World, New York:Vintage Books, 2012, p.269.然而在1709年的波尔塔瓦决战中,俄国获胜,瑞典战败求和。俄国在波罗的海站稳了脚跟,打开了通往欧洲的窗口,取代瑞典成为北欧支配性大国。大战使沙皇俄国成为欧洲政治中的新因素,但是它仍然被视为一种外部威胁。在西方国家眼里,俄国和奥斯曼帝国一样,不是欧洲大陆政治的主流。①[美]罗伯特·帕斯特:《世纪之旅:七大国百年外交风云》,胡利平、杨韵琴译,上海:上海人民出版社,2001年,第156-157页。彼得大帝也没有将欧洲国际体系当成其对外政策的中心。然而,18世纪末期,俄国已经成为欧洲国际体系的主角之一。

1812年,欧洲大陆许多国家已臣服于法国,俄国却挫败了后者的称霸野心,扶欧洲国际体系于将倾,成为欧洲国际体系的主要缔造者。战争造就了重大的地缘政治和国际力量格局的变迁,使列强权势向欧洲两翼聚集:一是成就了英国的全球霸权,二是使得俄国的军事力量和政治权势远超欧陆其他国家。②时殷弘:“法国大革命、拿破仑和国际政治的变更”,《欧洲研究》,2005年第 6期,第11-12页。1815年后的一个世纪,欧洲大国第一次尝试在和平时期通过会议制度建立国际秩序,这也是大国第一次明确尝试行使控制权。③Henry A.Kissinger, A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace,1812-1822, Boston: Houghton Mifflin, 1957, p.221.维也纳会议建立了欧洲大国协调制度,确立了六大原则:任何大国的决定或行为如果影响了其他大国的荣誉、地位、利益或权利,采取行动前,必须和其他大国协商;任何大国没有集体同意或首肯,不能侵犯其他大国利益;一国或多国具有否决权;不能将任一大国排斥在协商之外;与任何大国敌对的小国不能被邀请参加会议协商;只有大国能决定当时的重大外交问题,小国在协商会议上虽无否决权,但是它们的权利有权得到保护,它们的利益在关键时必须被考虑。④K.J. Holsti, “Governance without Governance: Polyarchy in Nineteen-Century European International Politics”, in James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.), Govenance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p.41.沙皇亚历山大一世不仅在奠定战后秩序的复杂均势方面起了关键作用,而且他和他的后继者还在随后几十年里,把维护这一国际秩序当作首要任务。⑤[美]罗伯特·帕斯特:《世纪之旅:七大国百年外交风云》,第161页。欧洲协调时期俄国与欧洲国际社会的关系非常紧密,是欧洲国际社会的主要塑造者和维护者。然而这种身份随着十月革命的爆发一去不返了。

(二)苏联(俄罗斯)是西方国际体系一员,但不属于西方国际社会

英国学派代表人物赫德利·布尔对国际体系与国际社会作了明确区分:如果一群国家意识到它们具有共同的利益和价值观念,从而组成一个社会,也就是说,这些国家认为它们相互之间的关系受到一套共同规则的制约,而且它们一起构建共同的制度,那么国际社会就出现了。国际社会以国际体系的存在为前提,但国际体系不以国际社会存在为基础。处于同一国际体系中的国家,可能通过相互交往与互动关系影响对方的思想和行为,但并没有意识到它们具有共同利益或价值观念,也不认为自己受到一套共同规则的制约或者为构建共同制度进行合作。①Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (Third edition),London: Palgrave, 2002, pp.9-10.

十月革命后,苏维埃俄国与西方互相敌对,西方国家对苏维埃俄国进行了残酷的联合军事干涉。苏联和西方多年处于政治、经济制度和意识形态对立和军事对抗状态。1918年的苏俄宪法载明:“俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的基本任务,是建立社会主义的社会组织和争取社会主义在所有国家的胜利。”直到 1977年苏联最后一部宪法才取消了世界革命的主题。②[俄]罗伊·麦德维杰夫:《普京:克里姆林宫四年时光》,第410页。以此观之,沙皇俄国与西方同属一个国际社会,苏联和俄罗斯是西方国际体系的一员,但不属于西方国际社会。因为双方大多数时间缺乏同属一个国际社会的共同体意识和共同利益观念。虽然在二战期间有短暂合作,但战后苏联又成为西方遏制的对象。这种情形一直持续到当代俄罗斯。

一个国际社会的形成及其对成员身份的确认是非常严苛的。只有一个区域国际社会的成员均认为域外国家“符合所规定的文明标准之后……通过这种‘考试’的国家”③Hedley Bull, The Anarchical Society…p.32.,才能被接纳为该国际社会的一员。土耳其很早就是欧洲国际体系中的一员,但是直到1856年才被欧洲接纳为欧洲国际社会的一员。当一国身份在它与外部世界的互动中被确定后,则具有一定的稳定性。苏联多年来一直是西方政治经济制度的挑战者。虽然苏联后期戈尔巴乔夫上台后提出了“共同欧洲家园”的概念,希望重回“欧洲大家庭”,但未得到后者的积极回应。为了重新回归西方,俄罗斯在国际社会“瘸腿走路,伸手乞讨”,“为了让西方国家将俄罗斯视作强国,我们的总统做了一切让步,以便让俄罗斯能 ‘以平等的身份被承认’和吸收进‘强国’俱乐部”。①[俄]尼·雷日科夫:《大动荡的十年》,王攀译,北京:中央编译出版社,2006年,第441页。但是它始终没有成为西方国际体系的核心一员。尽管俄罗斯同西方关系曾经有一年多的(1992-1993/1994年)的蜜月期,但是双方很快便分道扬镳。西方国际体系的挑战者的身份,不会随着苏联解体而烟消云散,西方习惯用打量苏联的眼光审视俄罗斯,防止它重圆帝国梦。不友好的国际体系使俄罗斯不得不将更多的资源用于军事,制约了经济发展。

(三)沙皇俄国和二战前的苏联面对的是多极体系,冷战后的单极体系凸显了衰落的俄罗斯的势单力孤

十月革命前,沙皇俄国面对的是多极国际体系;十月革命后到第二次世界大战结束前,苏联所处的也是多极体系。多极体系扩大了沙皇俄国和苏联外交的选择空间。多极体系下各方努力保持体系均势,均反对任何可能成为霸权的行为体或者联盟。为了保持均势,即使发生了大国战争,也不会以消灭一个行为体为目的,以免影响体系的稳定。多极体系的性质,使大国有更多的机会和可能通过谈判消除分歧。这样,对于沙皇俄国和苏联这样的西方国际政治经济体系中的后进国家而言,由于自己实力弱于西方核心国家,自然不能成为潜在的霸权国和体系的挑战者,而成为体系中其他大国拉拢遏制霸权国家的对象。虽然落后,社会制度也与其他国家不同,沙俄和苏联依然有机会摆脱孤立,冲破封锁,甚至成为新秩序的主要缔造者。拿破仑战争、二十世纪二十年代苏俄打破西方外交孤立、二战中英美与苏联结盟就体现了这种逻辑。

然而“二战”后全球权力分配变化之大远超以往,两极体系代替了多极体系,美国开始追求世界霸权。杜鲁门政府在1945年至1953年间将传统的美国外交政策颠倒了过来——单方面主义让位于多边主义。美国全球化时代起航②George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776, New York: Oxford University Press, 2008, pp.595-596.。虽然只有美国和实力仅次于美国的苏联能够在国境之外发挥重要影响,但苏联面对的不仅是实力处于绝对优势的美国,而且还有它领导的西方国际体系。苏联遭遇的国际体系压力是多极体系下的沙俄不曾承受的。如果说在政治和军事领域,苏联还可以和美国一较高下,但在经济领域,苏联则处于绝对劣势。美国战略家认为,除了私人投资者的利润动机之外,对美国外交而言,攫取世界权力和经济优势压倒一切。美国利用布雷顿森林体系将苏联领导的社会主义集团孤立,建立关贸总协定,扩大西方国家之间贸易,加强与盟友的经济联系,利用国际货币基金组织和世界银行扩大在第三世界的政治经济影响①Michael Hudson, Super Imperialism: the Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance, New York: Pluto Press, 2003.。随着2001年中国正式加入世界贸易组织,以及苏联解体后独立出来的国家纷纷加入其中,布雷顿森林体系成为真正的全球性体系②Martin Jacques, When China Rules the World: the End of the Western World and the Birth of a New Global order, New York: Penguin Press, 2009, p.358.,这一制度赋予美国空前的结构性权力。

苏联解体后俄罗斯“继承”了同样的不友善的西方国际体系,它比苏联更加势单力孤,因为此时的国际体系是单极体系。单极体系下,首要大国建立和实施规则并掌控军事和经济手段,解决二流大国之间的争端。特别重要的是,首要国家抵制二流国家获得独立或者更大自治的企图,可能逐步削弱或者消除二流大国的自治权。③John T. Rourke, International Politics on the World Stage,New York: McGraw-Hill, 2012,p.94.单极国际体系严重限制了俄罗斯的外交空间和回旋余地。苏联时代,虽然处于劣势,但是凭借自身实力,是“两极”之一,正如汉斯·摩根索所言,即使在中苏同盟破裂、中美关系缓和的情况下,苏联凭借自身实力仍能保持两极体系“天平”的大体平衡。所以,苏联对国际体系的塑造能力和影响力远非当下的俄罗斯可比。而且,当美国相较于俄罗斯和其他大国处于唯一超级大国地位时,俄罗斯难以找到可以联手制衡美国的力量,这在苏联解体后的前二十年表现得尤为明显。普京认为,“苏联解体后20年间所形成的体制(包括单极格局)的终结,是显而易见的。如今,原来唯一的‘力量极’已无力维护全球稳定,新的影响力中心则羽翼未丰”。④《普京文集(2012-2014)》,第8页。事实确实如此,虽然新兴经济体的群体性崛起和美国实力的相对衰落是大势所趋,但是单极体系的性质仍未改变。单极体系加重了俄罗斯面对的压力,这从特朗普上台后西方对俄罗斯的联合经济制裁和外交孤立便可见一斑。为了反对西方的挑战和安全威胁,在其他物质手段相对缺乏的情况下,俄罗斯只能频频动用其仅存的军事优势进行反击。这种情势更授予西方将俄罗斯定义为“帝国”的口实。

总结国际体系与俄国的互动关系会发现以下事实:首先,俄国是国际体系中的大国,但从未成为首要大国,而且是首要大国长期压制的对象。在19世纪的绝大部分时间里,沙俄是英国压制的主要对象之一;20世纪,苏联则是美国的战略对手。其次,俄国不是综合实力型国家,国家权力要素发展很不平衡。俄国大国地位的基础是军事而非强大的生产力,其国际地位经常大起大落。最后,二战后的国际体系对苏联的压力远大于沙俄时代俄国面对的体系压力;而在单极世界里,俄罗斯面对的西方压力又远甚于苏联时期。这种体系与俄罗斯关系的性质,强化了后者的帝国继承国身份。

五、帝国继承国身份与俄罗斯外交的未来

国家身份是国家自身属性和外部世界共同塑造的结果,既有建立在特定社会生产方式基础上的物质性内容,又有观念认知建构的成分,一旦建立,则具有较长的稳定性。而身份决定国家利益,内在地决定一个国家的对外行为,呈现出一种历史惯性的力量。作为帝国的继承国,这种惯性表现在俄罗斯还会沿着自己独特的对外模式实现本国国家利益。20世纪俄罗斯的历史有不少例子说明,在根本性的革命、深刻的社会内部政治转型条件下,对外政策和外交在很大程度上保留了基本目标和国家利益的继承性。典型的例子是,尽管与俄罗斯帝国的外交传统在意识形态上完全不同,但是苏联的科学依然没放弃继承性。虽然当前俄罗斯外交不是苏联对外政策的直接继承,也不是对俄罗斯帝国对外政策的机械恢复,但是三个时期的继承性明显①[俄]伊·伊万诺夫:《俄罗斯新外交》,陈凤翔等译,北京:当代世界出版社,2002年,第12-13页。。西方国家,特别是美国,在防范这个帝国继承国重新崛起问题上也会表现出很强的政策连贯性。“国际政治的某些结构性因素,预先限定了事态的发展方向”①[美]约瑟夫·奈:《理解国际冲突》,张小明译,上海:上海人民出版社,2002年,第29页。。对俄罗斯外交的未来应该在这种逻辑中去寻找。

(一)俄罗斯会运用可资利用的帝国“遗产”,维护其对帝国“遗产”的继承权

帝国留给俄罗斯的遗产很多是独一无二的:除了世界第一的领土和极其丰富的资源、世界第二的军事实力,特别是其他大国也许再也没有机会赶上的核力量这些物质性实力资源外,帝国三百年来留给俄罗斯民族的自信和追赶一流的国民士气和国际抱负,则是其他大国更难企及的。所以俄罗斯有继续发挥重要国际影响的物质基础与精神财富。苏联解体前后对西方的一步步妥协、2005年俄罗斯改变对西方政策前对西方的幻想,随着西方一步步紧逼,让俄罗斯明白,必须利用自己的优势,为本国安全和发展争取空间。摩根索曾确定外交的四项任务:(1)外交必须根据实际和潜在的可用于追求目标的实力确定自己的目标;(2)外交必须评估他国目标以及实际和潜在的可用于追求这些目标的实力;(3)外交必须确定这些各不相同的目标在多大程度上是彼此相容的;(4)外交必须采取适于目标的手段②Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1985, pp.563-564.。对俄罗斯而言,作为帝国继承国,其外交目标定位必然远超一般大国。而其实行目标的手段,则是帝国遗留的军事遗产和丰富的能源。

1. 以军事手段回应西方威胁,保证在后苏联空间的领导地位,维护在其他传统影响地区的影响力

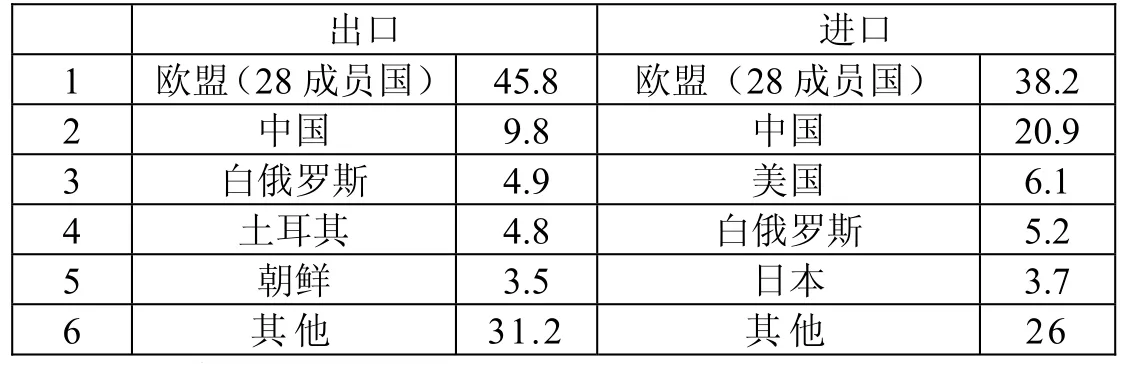

大国走下坡路的本能反应是将潜在资源从“投资”转向“安全”③Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, London: London:Unwin Hyman Limited, 1988, p.xxiii.。军事是俄罗斯帝国、苏联和俄罗斯对外行为的首要工具。为了保持军事实力,俄罗斯军费开支一直处于较高水平,即使近年来在西方经济制裁之下,依然保持高军费水平(参见表2)。就后苏联空间而言,一方面俄罗斯会继续通过提供市场、经济援助、能源优惠等方式加强与独联体国家的经济合作;另一方面也会继续军事威慑,保持对亲西方独联体国家可能加入欧盟和北约的牵制。面对北约的威胁,俄罗斯会加强军备,提高新型武器研发投入,加强军事演习,提高军事能力。2018年9月,俄罗斯举行了自1981年以来的最大规模军事演习,以应对北约在俄罗斯周边的军事演习。对传统的盟友,俄罗斯会继续支持,维护国际影响。俄罗斯在叙利亚的军事行动也说明,俄军依然是能够遂行俄国家战略意志的支柱。俄罗斯支持伊朗的强硬态度,也说明其依然是有重要影响力的大国。

表2 大国经济与军费开支 (单位:%)

根据国家硬性能力——军事和经济水平,影响范围和他国认可,国家可分超级大国、大国、地区大国或者中等强国。超级大国具有压倒性机动军事能力和必要时使用武力的意愿,并能同时将权力投送到全球范围。大国虽有超越其临近地区发挥影响的实力和兴趣,却不可能在所有方面(军事、经济、政治、文化等)具有压倒性优势,也没有能力同时在几个战场上承受军事冲突的代价,但它们具有在全球范围内行使影响力的能力和愿望。地区大国传统上被视为中等国家,处于大国与其他国家之间的位置①Vidya Nadkarni, Norrma C. Noonan eds, Emerging Powers in a Comparative Perspective:the Political and Economic Rise of the BRIC Countries, Bloomsbury, 2013, pp.6-7.。参照这个标准,我们可以发现,无论是在科索沃战争、格鲁吉亚战争中,还是处理乌克兰危机和叙利亚危机,俄罗斯军事行动的果断、坚决、有力,掌控局势能力之强,均超过国际社会原先的想象。帝国留下的物质性实力资源、精英与民众的大国意志和勇气,依然是俄罗斯未来外交中难得的财富。

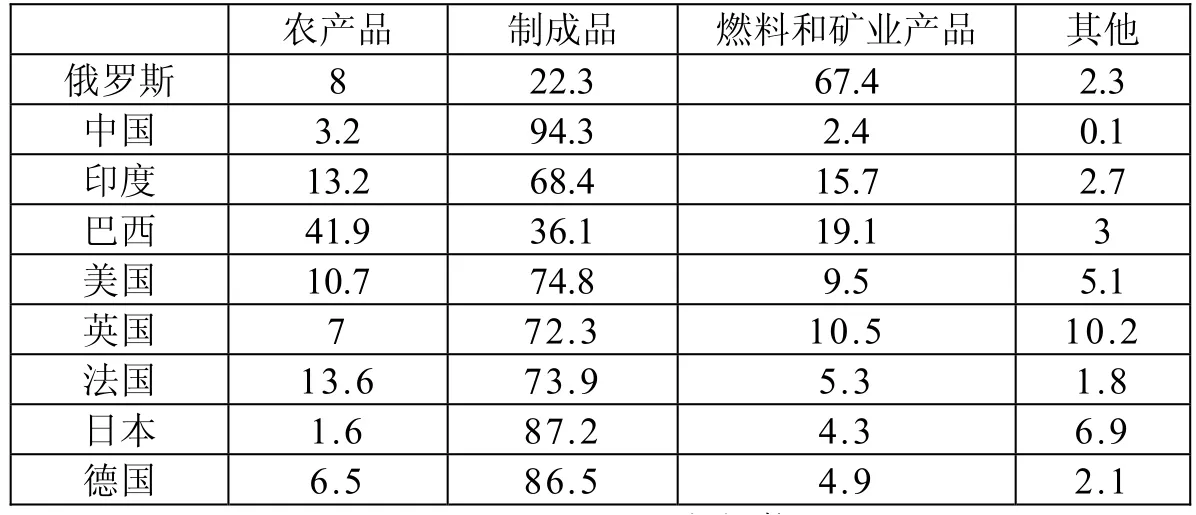

2. 利用能源工具,分化西方国家,打造欧洲国家身份

虽然在西欧人眼里,俄罗斯仍然没有达到西方民主基本标准:经济上更多是不成熟的资本主义,而非公平的市场原则和法律思想,治理是由依附主义和个人关系而不是信仰理性的官僚主义,①Anton Steen, Political Elites and New Russia: the Power Basis of Yeltsin and Putin’s Regimes, New York: Routledge Curzon, 2003, p.167.然而,双方经济的高度相互依赖依然是俄欧关系可能改善的主要动力(参见表3),俄罗斯的石油和天然气仍然是欧洲不可或缺的。即使在经济制裁俄罗斯的情况下,欧盟依然是俄罗斯第一大贸易伙伴。欧盟对俄罗斯的制裁使双方经济损失严重。联合国单方面强制性措施对享有人权的负面影响问题特别报告员伊德里斯·贾扎里,2017年4月底结束对俄罗斯的访问后,为联合国人权理事会第36次会议撰写了一份报告。报告称,欧盟因对俄制裁每个月损失32亿美元,俄经济3年来则因制裁损失550亿美元。报告指出:“制裁会使欧盟与俄罗斯遭受总额高达1550亿美元的经济损失,却无任何明显的正面影响。”“3年的经济制裁可能是导致2014-2016年俄罗斯联邦国内生产总值平均下降1%的原因。”全球石油价格的同期下滑,也使俄罗斯经济雪上加霜。制裁还导致俄罗斯贫困人口的增加,由2013年的1550万人上升到2016年的1980万人。但贾扎里表示,俄罗斯对此已经完全适应。②“联合国报告称欧盟对俄制裁导致双方损失上千亿美元”,中国网,2017年9月14日,https://item.btime.com/37gdqc8gudk8h38f9ln5n0j4mhq

随着制裁的“双刃剑”效应的持续,欧洲国家,特别是德国,意识到良好的欧俄关系符合欧洲和德国的利益。虽然没有参加2015年9月9日的红场阅兵仪式,但是10日默克尔访俄,以示“补救”,表明德国不希望因为乌克兰危机与俄罗斯关系持续走低。2018年4月,俄罗斯天然气工业股份公司与法国、荷兰、奥地利、德国多家能源公司签订协议,共同推进“北溪-2”天然气管道项目。德国等其他欧洲国家不顾美国的反对和压力,在对俄制裁的情况下坚持与俄罗斯签署协议的事实表明,俄罗斯的能源战略依然有效,今后依然是俄罗斯外交的有力工具。同时,俄罗斯也努力打造欧盟与俄罗斯之间的认同。普京明确表示,就根本性、文化来讲,俄罗斯是欧洲文明的一部分,发展同欧盟的多层次关系是俄罗斯的根本选择。俄罗斯打算在条约基础上和战略伙伴原则上建立同欧盟的关系。①《普京文集(2002-2008)》,第422-423页。今后俄罗斯会对美欧区别对待,继续利用能源工具分化西方。

表3 2016年俄罗斯主要商品贸易伙伴 (单位:%)

(二)俄罗斯外交的“双头鹰”战略会更加平衡,更加重视新兴市场国家在其外交中的地位

21世纪新兴市场国家群体性崛起,拓展了俄罗斯外交的回旋余地和借重空间。独立三十年来,俄罗斯认识到西方并不能真心接纳俄罗斯,不能承认俄罗斯的平等地位。上海合作组织、金砖国家机制、东方经济论坛,是俄罗斯加强与新兴经济体合作的主要机制和平台。从战略角度考虑,俄罗斯加强与新兴市场国家是应对西方压力的需要。从民族心理角度考虑,中国与俄罗斯平等合作,互利共赢,希望建立平等相待的新型大国关系。俄罗斯可以从中国这里获得西方不能和不愿给予的大国尊严和威望。叶利钦时代俄罗斯对中俄关系定位偏低。当时俄对发展同中国的伙伴关系也有日益增长的热情,但那只是为了平衡西方霸权和单边主义。②Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power Politics, New York:Rowman & Littlefield Publishers, 2009, pp.26-27.随着中国日益强大,并且保持着自身特性,发展对华关系无论是从扩大俄外交回旋余地还是提高俄国际地位、发展本国经济都有重要意义。2013年中国提出建设“一带一路”的倡议,为夯实中俄关系的发展提供了契机。俄抓住这一契机,将欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接,为中俄全面战略协作伙伴关系的发展提供了新的利益增长点和动力。①关于对接“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟中俄罗斯外交的意义,可参见雷建锋:“‘丝绸之路经济带’和欧亚经济联盟对接下的中俄关系”,《当代世界与社会主义》,2017年第4期,第146-153页。另外,中俄经济互补性强,可以实现互利共赢(参见表4)。

未来,中国在俄罗斯外交中的地位将进一步提高。中俄没有根本利害冲突,美国联合俄罗斯遏制中国的企图不能实现,不能将目前的中美俄关系与冷战期间的中美苏关系类比。一则,冷战期间中国与美苏实力不在一个层级,中国国家安全是国家第一需要,因此,只要能实现国家安全,中国会联合一个超级大国去应对另一个超级大国的安全威胁。当前俄罗斯与中美之间的实力差距远没有当年中美苏三国悬殊,作为帝国继承国,俄罗斯国家安全可以自己得到保证。而“一超多强”的国际体系下,俄罗斯与美国存在着结构性矛盾(中国也是)——美国阻挡俄罗斯崛起,这是零和博弈;另外,由于俄罗斯的出口商品是以能源为主,而美国页岩气开发后对外能源依赖减小,美国不会成为俄罗斯主要贸易伙伴。因此美国既不会给予俄罗斯期望的大国尊严,也不能给予俄罗斯出口商品广阔市场。而这两个方面,俄罗斯会从中国逐渐得到或者部分实现。

表4 2015年大国出口商品构成 (单位:%)

(三)俄罗斯与美国斗争力保斗而不破,争取实现在对自身有利情况下的妥协

俄罗斯的转型还远未完成。发展国内的民主政治是俄罗斯经济稳步发展的政治基础,也是获得西方国家认同的关键点之一;建立完善的法律体系,为俄市场经济发展创造良好的环境,也是提高俄国际竞争力、改善国际形象的重要方面。早在2001年,普京在俄罗斯联邦外交部的讲话中就明确指出,俄罗斯“外交政策的优先任务是为社会经济发展创造外部安全环境”。①《普京文集》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第250页。普京也强调,“只有将经济和民主制的普遍原则与俄罗斯的现实有机地结合起来,我们才会有一个光明的未来。”②同上,第6页。俄罗斯意识到其发展离不开西方的市场、资金和技术,这就决定了俄罗斯不可能一直执行与西方,特别是与美国对抗的政策,其执行的是以斗争求合作的战略,而非主动挑战西方。事实上,自独立以来,面对西方挑衅,俄罗斯一直处于守势。格鲁吉亚战争、乌克兰危机和叙利亚危机中俄罗斯的作为,也一直是一种进攻中的防守。

冷战后俄罗斯与美国关系四次重启的事实表明,俄罗斯希望在得到美国尊重的条件下发展俄美关系。奥巴马后期美俄关系冷淡,普京期待美国新总统上台以后俄美关系有所改善,特朗普也希望缓和美俄关系,然而美国的反俄势力使特朗普总统采取了比奥巴马政府更加强硬的对俄立场,迫使俄罗斯强力反击。但是俄罗斯没有实力,也没有意愿与美国全面对抗,它始终表明其对美外交的大门是敞开的。俄罗斯对美外交的战略是主动出击式的防御,谋求在对自己有利的情况下与美国妥协。

六、结语

国家身份决定了国家对其利益的认知,而对于利益的认知塑造国家的对外行为。因为国家身份是国家自身属性和外部因素共同作用的结果,一旦形成,则会呈现出一种历史的惯性力量,使国家在相当长的历史时期内沿着这种惯性力量作用的方向前进。“因此,需要特别注意俄罗斯对外政策的‘帝国特性’。它贯穿于18-19世纪的俄罗斯对外政策中。也以独特的方式折射出它的印记。”①[俄]伊·伊万诺夫:《俄罗斯新外交》,陈凤翔译,北京:当代世界出版社,2002年,第26页。俄罗斯作为帝国的继承国,这种身份是由其继承的苏联遗产——物质和观念遗产,以及国际社会观念结构和体系结构所决定的,要改变这种身份尚需时日。从自身角度看,历史上的帝国往往要经过很长的时间才能准确找到自己的位置。法国在“一战”后衰落,直到戴高乐的第五共和国时期才重新找回自己的身份定位。英国经过两次世界大战辉煌不再,但仍希望保持世界大国的地位,直到20世纪70年代才重回欧洲,确定了自身的国家身份。俄罗斯民族还需要时间来确定自己国家身份。

西方与俄罗斯的关系目前仍处于协调之中。西方希望俄罗斯处于从属地位的期望必将受到俄罗斯的强力抵制。孤立和遏制俄罗斯,不能压倒这个具有几百年帝国历史的国家。由于自身实力所限,俄罗斯对西方外交呈现出一种进攻性的防守姿态,但绝非势不两立。进入21世纪,新兴市场国家的群体性崛起,为俄罗斯的外交提供了回旋空间和借重力量。俄罗斯外交更会在东西方之间寻找平衡。对中俄战略协作伙伴关系而言,国际体系的观念结构和权力结构都有利于中俄关系的发展。只要真正做到平等互利,中俄战略协作伙伴关系的稳定性和持久性是可以期待的。