2018年9月4日新疆伽师MS5.5地震序列及发震构造讨论

2019-07-09宋春燕高荣刘建明刘萍郭寅温少妍

宋春燕 高荣 刘建明 刘萍 郭寅 温少妍

新疆维吾尔自治区地震局,乌鲁木齐 830011

0 引言

2018年9月4日新疆伽师县发生MS5.5地震,震中位于1997~1998年伽师强震群震区内,具体区域为塔里木盆地西北的伽师县东北部,该处地表有12~13km的沉积层,未见断层出露。距震中最近的断裂是伽师隐伏断裂,伽师断裂为塔里木盆地内部断裂,性质为逆走滑型,全长约55km,为全新世活动断裂。在震区外围,北部有阿图什断裂、托特拱拜孜断裂和柯坪断裂,西部有卡兹克阿尔特断裂,南部为塔里木盆地,东部有皮羌断裂(图1)。

伽师地震震中所在区域受印度洋板块向欧亚板块挤压的影响,以2mm/a的速率环塔里木盆地西缘隆起(彭树森,1993)。伽师地区相对于吉尔吉斯斯坦比什凯克市的近NS向水平挤压速率达19mm/a。该区域属新疆地区南天山地震带西段,为极其活跃的地震带,地震频度高、强度大,是新疆6级以上地震活动最频繁的地区,1900年以来发生57次6级以上地震,其中包括1902年阿图什8.2级地震、1961年巴楚6级震群、1997~1998年伽师强震群。

1997~1998年伽师强震群前,震区历史上未发生过5级以上地震,其后,震区2000年3月27日发生5.3级地震,2003年1月4日发生5.4级地震,随后2003年2月24日巴楚发生6.8级地震(图1)。此次地震与之前强震群的关系及其发生的背景和未来地震趋势备受关注,为此,本文讨论了伽师MS5.5地震的序列特征和震区的地震趋势。

图1 2018年9月4日伽师MS5.5地震区域构造与MS≥5历史地震分布

1 伽师MS5.5地震序列概述

据中国地震台网中心(CENC)测定,2018年9月4日5时52分56秒,在新疆喀什地区伽师县发生MS5.5地震,震中位于39.51°N、76.98°E,震源深度8km。此次地震前1min发生了MS4.7前震。表1为伽师MS5.5地震及其前震的基本参数。

表1 CENC、USGS给出的伽师MS5.5地震及其前震的震源参数

据新疆区域地震台网测定,截至2018年9月9日24时,共记录到ML≥1.0地震445次,其中,ML1.0~1.9地震239次,ML2.0~2.9地震160次,ML3.0~3.9地震39次,ML4.0~4.9地震4次,ML5.0~5.9地震3次,即9月4日ML5.1(MS4.7)前震、ML5.7(MS5.5)主震和ML5.0(MS4.6)最大余震。序列M-t和N-t图(图2)显示:1级以上余震最大日频次出现在主震发生当日,达222次(其中,3级以上30次),其后余震活动处于起伏衰减状态,9日1级以上余震日频次仅为13。

图2 2018年9月4~9日伽师MS5.5地震序列中ML≥1.0地震M-t图(a)、小时频次N-t图(b)

图3为1997、2018年伽师地震及余震分布。由图3可见,2018年伽师MS5.5地震的余震位于1997年伽师强震群震区内。陈棋福(2003)研究表明,1997年伽师强震群余震区长轴和等震线长轴均呈NE方向,强震群可能是发生在无预存断裂区的地下新破裂。此次地震发生在伽师隐伏断裂的东南端部,距1997年4月6日伽师6.4级地震震中约3km,余震走向与伽师断裂走向不符,初步认为是伽师强震群震区的再次活动。

图3 1997、2018年伽师地震及余震分布

2 伽师地震序列重新定位

2.1 方法与资料

采用双差定位(HypoDD)方法(Waldhauser et al,2000)对伽师MS5.5地震序列的震源位置进行重新定位。双差定位法可以较好地解决速度模型引起的误差。该方法在国内外许多中强地震的余震序列定位中得到了广泛的应用,如2008年汶川8.0级地震、2013年芦山7.0级地震、2014年于田7.4级地震等(黄媛等,2008;郑勇等,2009;房立华等,2015)。

本文定位所采用的速度模型为利用转换波测深方法(邵学钟等,2013)得到的伽师附近的地壳上地幔速度结构,由于S波震相精度比P波震相低,故对P波数据权重设为1,对S波数据设为0.5;选取距伽师MS5.5地震序列400km范围内的台站,设定地震对之间的最大距离不超过10km,OBSCT设为6(即每个地震对联系在一起形成“震群”的最少震相数为6)。在计算过程中,采用共轭梯度法求解方程,经过2组共4次迭代后得到阻尼最小二乘法解,震源位置在水平向的平均估算误差为0.5~1.0km,在垂直向的大多小于1km。

2018年9月4~9日伽师MS5.5地震序列中,满足具有4个以上台站记录重新定位条件的地震有228个,多数震相数据的震中距小于200km。同时,因采用VELEST方法反演区域速度模型对资料具有较高要求,且伽师MS5.5地震序列中满足具有6个以上台站记录和方位角间隙小于150°的地震较少,为了获得更合理的伽师地区一维速度模型,在重新定位过程中,我们加入了伽师MS5.5地震震源区自2009年以来满足上述条件的历史地震参与反演。反演得到的伽师地区一维速度模型见表2(S波速度按vP/vS波速比为1.75时获得)。

表2 伽师地区速度模型

2.2 结果分析

最终获得了伽师MS5.5地震序列199个ML≥1.0地震的重新定位结果,图4为此次伽师MS5.5地震序列精定位后的震中分布图。由图4可见,伽师地震序列发生在伽师隐伏断裂东南端,余震区长轴近NE向,与Ⅵ度区等震线长轴走向(图5)基本一致,与利用CAP方法得到的震源机制解节面Ⅰ的走向亦基本一致(表3)。

图4 2018年9月4~9日伽师MS5.5地震序列ML≥1.0地震震中分布

图5 2018年9月4日伽师MS5.5地震烈度分布

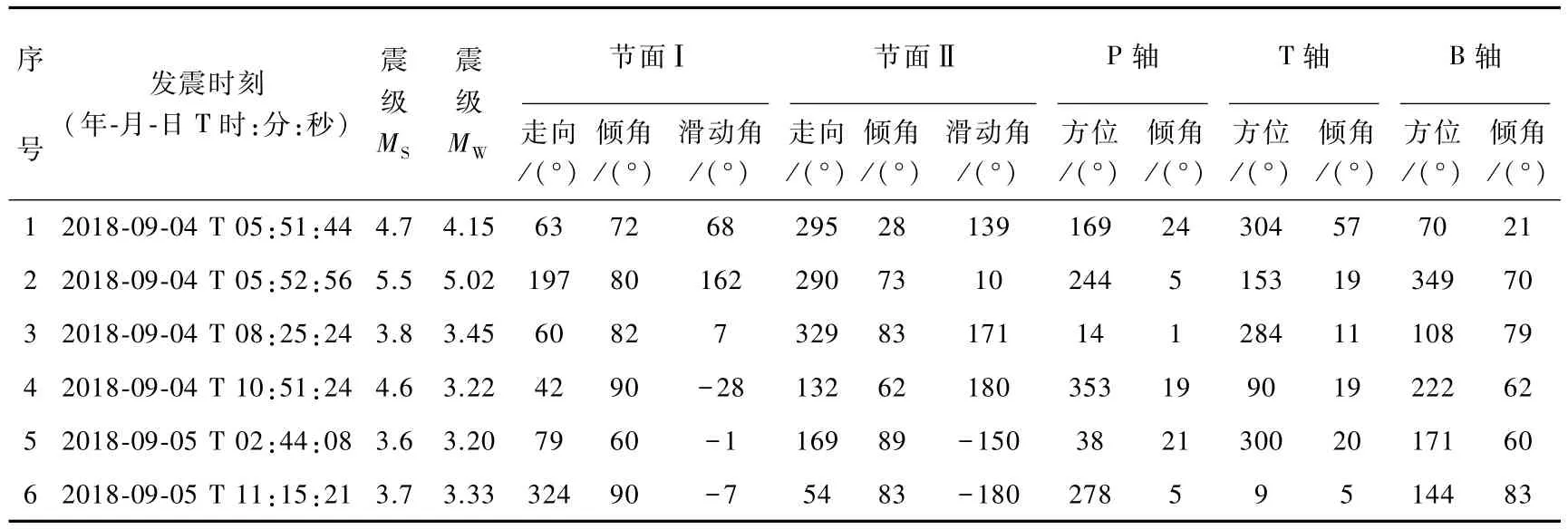

表3 2018年9月4日伽师MS5.5地震序列MS≥3.5地震的震源机制解

由震源深度剖面图(图6)可以看出,沿着震中分布的优势长轴走向(A-A′剖面),余震集中分布在30km范围内。垂直震中分布的优势长轴走向剖面(B-B′剖面)反映了沿断层倾向的震源分布特征,余震主要分布在5~35km的深度,ML≥3.0较大余震则集中分布在15~35km的深度,发震断层陡立,倾角几乎为90°,利用双差定位得到的主震震源深度为20km,与1997年伽师强震群震源深度一致(陈棋福,2003)。

图6 沿A-A′(a)、B-B′(b)剖面的地震震源深度分布

3 伽师MS5.5地震序列主要地震震源机制

3.1 资料与方法

计算震源机制解的方法有多种,考虑到此次伽师MS5.5地震发生在测震台站分布较稀疏区,因此,我们选用CAP方法(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996)反演此次伽师地震序列中MS≥3.5地震的震源机制解、震源矩心深度与矩震级。

CAP方法将宽频带数字地震波形记录分为体波Pnl与面波2部分,我们分别对Pnl波、面波进行带通滤波,计算理论地震波形与观测波形之间的误差函数,通过网格搜索,获取给定参数空间中误差函数达到最小的最佳解。与求解震源机制解的其他方法相比,CAP方法具有所需台站少、反演结果对地壳横向变化不敏感、对速度模型依赖性相对较小等优点(Tan et al,2006;郑勇等,2009;龙锋等,2010;罗艳等,2015;易桂喜等,2012、2016),可保证震源机制计算结果的稳定性与可靠性。

3.2 伽师MS5.5地震震源机制

基于重新定位方法获得的伽师地区一维速度模型(表2),选取震中周围500km范围内的新疆区域地震台网记录的波形资料,考虑到数据质量,尤其是体波数据信噪比,挑选出宽频带地震台的数据进行处理。对挑选出的宽频带数据去倾斜、除仪器响应并旋转至大圆路径。对伽师MS5.5地震波形中的Pnl波部分使用带宽为0.05~0.12Hz、面波部分使用带宽为0.04~0.10Hz的带通滤波器进行滤波。Pnl波和面波的相对权重取为2:1,一些研究结果表明(韩立波等,2012;吕坚等,2008;曲均浩等,2015),这样的权重可以较好地兼顾Pnl波和面波的优点。相应地,采用相同的滤波参数对计算得到的理论地震图进行滤波。

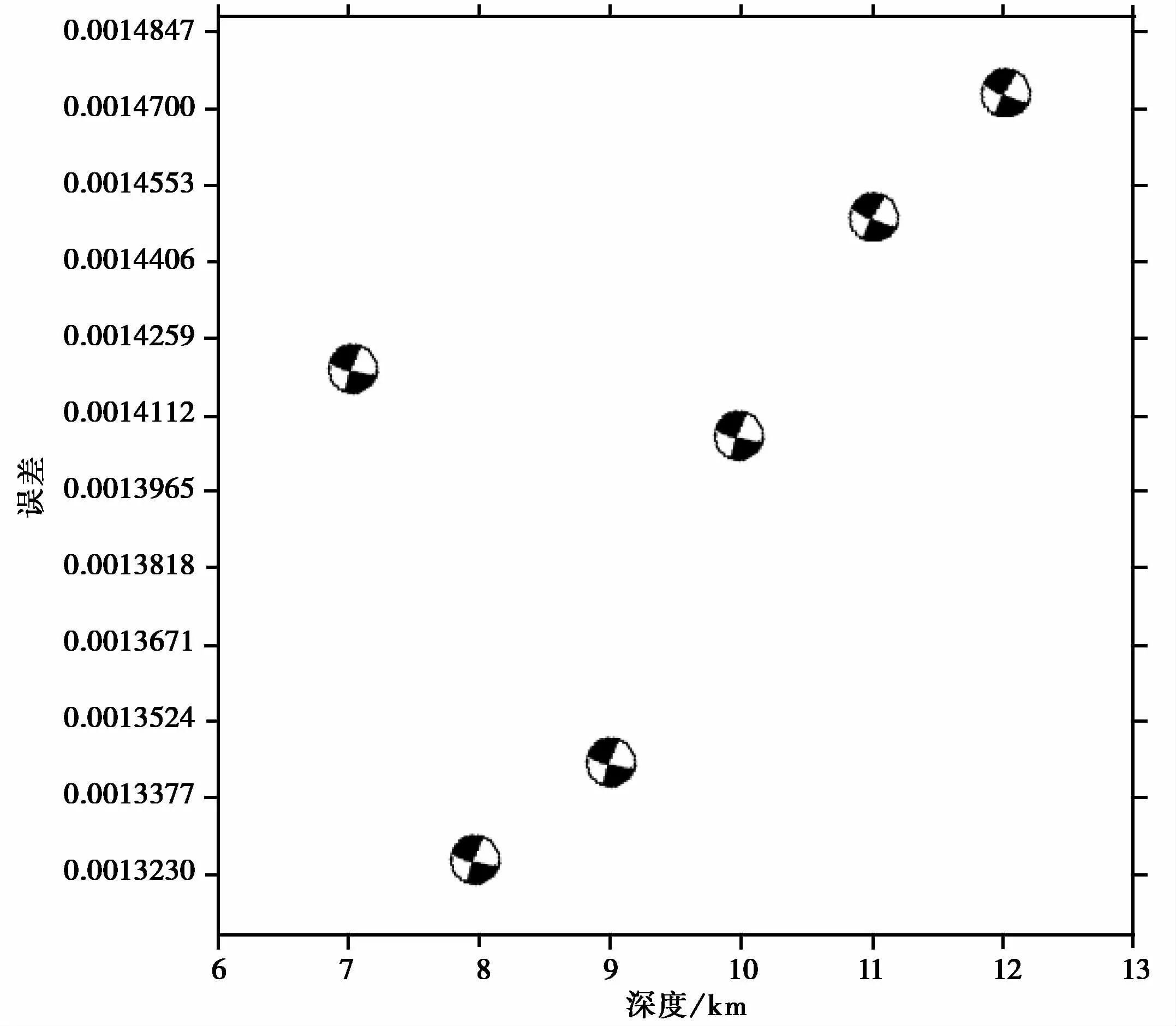

采用CAP方法中P波初动和波形拟合联合反演的算法,利用距震中500km范围内8个台站的波形资料,得到了伽师MS5.5地震的震源机制。图7为MS5.5地震反演误差随深度的分布图。由图7可见,误差最小的最佳拟合深度为8km。此次伽师地震矩震级为5.02,P轴方位为244°,最佳双力偶机制解节面I:走向197°,倾角80°,滑动角162°;节面Ⅱ:走向290°,倾角73°,滑动角10°。

图7 伽师MS5.5地震矩张量反演中波形拟合误差随深度的变化

3.3 伽师MS5.5地震序列中MS≥3.5地震震源机制

此次伽师MS5.5地震前,2018年9月4日5时51分44秒发生了伽师MS4.7地震,利用CAP方法计算了此次前震的震源机制解:最佳矩心深度为10km,矩震级为4.15,P轴方位169°,最佳双力偶机制解节面I:走向63°,倾角72°,滑动角68°;节面Ⅱ:走向295°,倾角28°,滑动角139°。MS≥3.5的余震有4个,利用CAP方法计算所得震源机制解结果如表3所示。结果显示,余震均为走滑型,与主震的震源机制解较为一致。

上述结果表明,伽师MS4.7前震震源机制解为逆断型,伽师MS5.5地震与其MS≥3.5余震具有相似的震源机制解(图8),均为走滑型。由图8可见,节面走向NNE-NE向;P轴方位近NNE向,与该区域历史地震P轴方位(表4)及构造应力场主压应力方向基本一致。

4 伽师MS5.5地震序列类型及后续地震趋势分析

4.1 序列类型早期判定

伽师地震序列中最大震级为MS5.5,与最大余震震级MS4.6间的震级差为0.9,该震级差处于主-余型地震序列的判别标准0.6≤ΔМ≤2.4内;截至2018年9月9日,最大震级的MS5.5地震能量占序列能量的92.8%,MS5.5地震前发生MS4.7前震,因此此次伽师MS5.5地震序列为前-主-余型(蒋海昆等,2006)。

根据区域地震台网监测能力和此次序列的震级-频度关系(图9),取序列最小完整性震级ML1.7为起算震级,时间步长1天,利用2018年9月4~9日序列资料,计算伽师地震序列早期参数p值和h值,结果显示p值为1.462(图10),表明序列衰减迅速;h值为2.1(图9),表明伽师MS5.5地震序列震区后续发生更大地震的可能性较小(刘正荣等,1979)。

序列类型早期判定参数计算结果为:U值0.22、F值0.54、ρ值0.80、K值0.36、b值0.63,均显示非前兆序列,结果表明伽师地震序列不属于前兆序列。

图8 伽师MS5.5地震序列及震中附近历史MS≥3.5地震的震源机制解

表4 伽师MS5.5地震震中附近区域历史地震震源机制解

以序列最小完整性震级ML1.7为起算震级,伽师地震序列震级-频度关系图(图9(b))给出的序列最大余震期望震级为ML5.2,与最大余震震级ML5.0接近,可能表明序列最大余震已经发生。

4.2 震后震区地震趋势分析

4.2.1 伽师MS5.5地震序列视应力分析

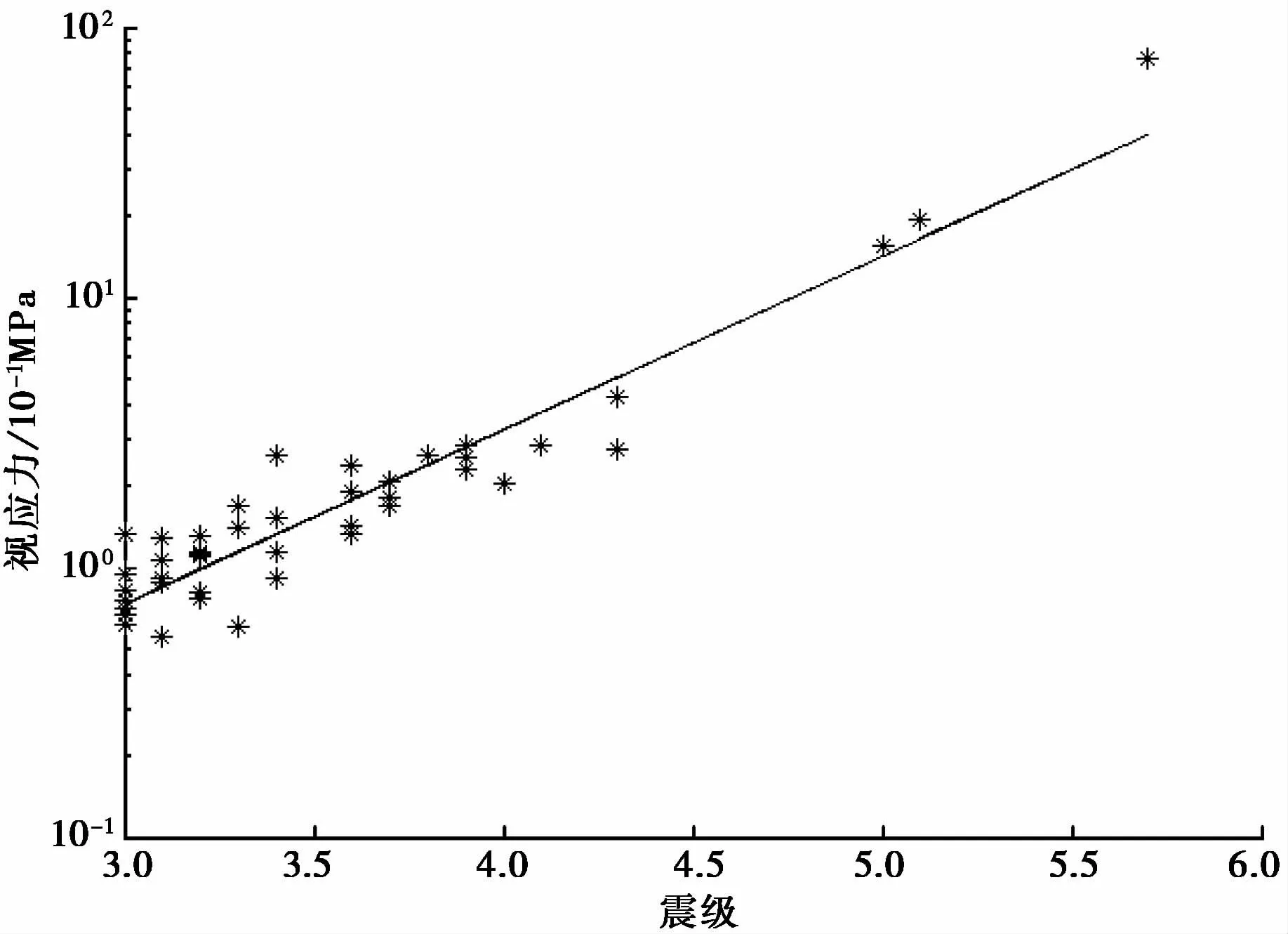

视应力是表征震源区应力水平的物理量,与发震过程中释放的应变能有关,反映了地震通过地震波辐射能量的效率,进而反映地震断层的应力强度;其与引起地震滑动的平均应力水平之间通过地震波辐射效率相联,为震源区平均应力的下限(Choy et al,1995)。通常认为,地震视应力值越大,震源区的应力水平越高;反之,震源区应力水平越低(杨志高等,2009)。

图9 2018年9月4~9日伽师MS5.5地震序列ML≥1.7地震频度-震级关系(a)、(b)与h值图(c)

图10 2018年9月4~9日伽师MS5.5地震序列p值图

有些研究者的研究结果显示(钟羽云等,2004;陈学忠等,2008),视应力可作为震后趋势判定的有效手段之一。选择伽师MS5.5地震序列中震中距220km以内、记录清楚、信噪比较高且至少有3个台站记录的波形数据,计算了截至2018年9月9日该序列中45个地震的视应力(图11),由图11可以看出,该序列的视应力与震级间存在一定的正相关关系。

图11 伽师MS5.5地震序列震级与视应力间的关系

图12 伽师MS5.5地震余震序列中ML 3.0~3.9地震视应力的时序图

图12为伽师地震余震序列中ML3.0~3.9地震视应力的时序图。由图12可见,2018年9月4日主震发生后,ML3.0~3.9地震视应力在整个序列中相对较高,在高值过程中发生了此次地震序列的最大余震,9月5日视应力出现的1组高值与震级相关,高视应力的地震震级为ML3.8、ML3.9,9月6日之后视应力处于低值状态。表5为伽师MS5.5地震及余震序列ML≥4.0地震视应力。由表5可以看出,MS4.6(ML5.0)最大余震前,ML4.3地震视应力大于最大余震后的ML4.0地震视应力,最大余震之后ML≥4.0余震视应力变化平稳。该序列视应力特征与新疆其它中强地震序列视应力变化特征相似,因此分析认为后续发生强余震的可能性较小。

表5 伽师MS5.5地震余震序列ML≥4.0地震视应力

4.2.2 伽师MS5.5地震序列应力降

以往的研究表明(秦嘉政等,2004;刘建明等,2016;周少辉等,2017),中强地震的发生时间与该区域小震应力降在时间进程上呈现的连续高值状态有一定的相关性,大多数中强震发生在高值状态形成并渐衰的过程中。采用多台联合反演方法计算了伽师MS5.5地震序列MS≥3.0地震的应力降。由于震级对应力降的影响较大,计算时选用震级为3.0≤ML≤4.9的余震,截至2018年9月10日,符合计算条件的地震有17个。结果显示:①MS4.7前震的应力降为60.9bar,较该区背景应力降值明显偏大(表6),具有一定的前震指示意义;②伽师MS5.5地震序列应力降逐渐衰减已趋近区域背景水平(图13)。初步分析认为,后续发生更大地震的可能性不大。

表6 普昌断裂西区4级地震应力降

图13 伽师MS5.5地震序列中MS≥3.0地震应力降

4.3 伽师地震序列后续地震趋势判定

根据4.1节中序列类型分析和h值、p值计算结果可知,此次伽师MS5.5地震序列不是前兆序列,序列类型早期参数U、K、ρ、F、b值计算结果也表明该序列不是前兆序列,且序列视应力于2018年9月6日之后处于低值状态,序列应力降逐渐衰减已趋近区域背景水平,震源区背景应力水平不高,因此,该序列后续发生更大地震的可能性较小。从该地震序列震级-频度关系图(图9(b))可以看出,序列最大余震期望震级为ML5.2,与最大余震震级ML5.0接近,可能表明序列最大余震已经发生。

5 结论和讨论

(1)伽师MS5.5地震震源区出现MS4.7前震活动,根据序列最大地震与最大余震的震级差以及最大地震占序列总体释放能量的比例可知,此次伽师地震序列为前-主-余型。序列早期参数计算结果表明,该序列不是前兆序列。该序列地震视应力处于低值状态,序列应力降逐渐衰减至区域背景水平,反映了震源区背景应力水平不高,初步分析认为,震区后续发生强震的可能性较小。序列震级-频度关系图(图9(b))显示,序列最大余震期望震级为ML5.2,与最大余震震级ML5.0接近,可能表明序列最大余震已经发生。

(2)利用双差定位方法获得的此次伽师地震序列的余震主要分布在近NE向长约25km、NS向宽约18km、深度5~35km的区域范围内。沿NW走向的震源深度剖面显示发震断层面陡立。采用CAP波形反演获得的MS5.5地震的震源矩心深度为8km,矩震级为5.02,P轴方位244°,最佳双力偶机制解节面I:走向197°,倾角80°,滑动角162°;节面Ⅱ:走向290°,倾角73°,滑动角10°。主震断层错动类型为走滑型,节面走向近NNE向。P轴方位与历史地震P轴方位、震源所处区域构造应力场主压应力方向基本一致。

(3)伽师地震所处区域未有断裂出露地表,距震源区最近的断裂为伽师隐伏断裂,其为逆走滑型断裂,断层走向NNW,断层倾角陡立,根据重新定位后的伽师地震序列的结果可知,沿NW走向的震源深度剖面展现发震断层陡立,震源机制解结果显示前震为逆冲型兼有走滑分量,这与伽师隐伏断裂一致,但序列震源机制节面走向呈近NNE-NE向、重新定位后的伽师地震序列长轴方向近NE以及Ⅵ度区等震线长轴近NE向的特征,与伽师隐伏断裂主要走向不符。此次伽师MS5.5地震余震区位于1997年伽师震群震区内,震源深度与其一致,1997年4月6日伽师6.4级地震震中距仅3km,1997年伽师震群长轴和等震线长轴均呈NE方向(陈棋福,2003),与此次伽师MS5.5地震序列精定位后的结果及等震线长轴方向一致;震源机制结果显示,主震及较大余震的震源机制解为走滑型,与1997年伽师强震群序列的震源机制结果相符。初步分析认为,此次伽师MS5.5地震是1997~1998年伽师震群震区的再次活动;该区构造复杂,对于其地下构造还有待进一步研究。