树典范 思先贤《望鲁台》传新声

2019-07-09李想

文 / 李想

《望鲁台》是宝鸡千阳剧团的一部新编历史剧,讲述的是千阳本地先贤燕伋三次赴鲁跟随孔子学习,回到故乡后开设学馆传授知识,又修筑土台登高望鲁思念老师的故事。

故事本身很简单,传递的情怀却异常深远,给人深刻的启迪;导演手法灵活,尊重演员的表演个性,也充分考虑了剧团的实际水平;相对简约的舞美设计,避免了“满台景”干扰演员的表演,为演员提供了呈现空间;作曲编曲比较出彩,显然是根据人物进行专门设置,能凸显人物个性。

最为重要的是,对燕伋这个人物并没有采用“地方英烈传”无限拔高夸大的写法,编剧罗周塑造了本分执着到近乎愚鲁、亲近平凡到近乎凡人的燕伋形象,只有可亲才可感、只有可感才可学、只有可学才可敬。“古往今来,中华民族之所以在世界有地位、有影响,不是靠穷兵黩武,不是靠对外扩张,而是靠中华文化的强大感召力和吸引力”,燕伋于当下人群而言,并非高不可及的圣人,而是可被感知和学习的对象。

三次往返

《望鲁台》的主要情节几乎就是围绕着燕伋三次去鲁又回秦而展开的。

英雄戏创作比较容易,故事多、事迹多、传说多,从里面摘出一些能表现人物性格的情节,用一条主线穿起来就可以了,接下来就完全看编剧的文字功底能不能把唱词写精彩。而历史上的燕伋留下的故事并不多,事迹也没有孔子门下其他先贤那么突出,能引发戏剧矛盾冲突的内容就更少了。

这样看来,燕伋的故事显然不足以支撑全剧。类似的“不太英雄的英雄戏”就常常出现胡编乱造、无限拔高的错误走向。似乎只有将人物写得十全十美,再给人物制造一个对立面,就算大功告成了。

而编剧罗周的写法则完全不落窠臼。《望鲁台》的第一场“辞归”,燕伋呈现出的居然是庸碌、鲁钝的形象。一方面燕伋日常做的都是琐事,似乎非常没有出息,另一方面又是家里催着他回去生儿育女、延续香火。过去戏曲里的主人公,要么文能金殿提笔中状元,要么武能杀入曹营救阿斗,怎么能是一个这样鲁钝的人呢。

然而在编剧的笔下,燕伋就是这样出场的。而在接下来的“望鲁”一场中,燕伋又呈现出与世俗格格不入的性格,到处游说教书、扁担挑土驻台、在人群中朗诵,这些行为漫说是在当时,就是放在现在也不会被世人所理解。这样的情节出现在第二场就是兵行险着,写的不好就会让观众毫无兴趣。

编剧就是能让平淡的情节开放出诱人的花朵。“辞归”里燕伋的犹豫引发观众好奇、夫子题写“铁扁担”为后续剧情埋下伏笔,“望鲁”里燕伋不断萌生的困惑、妻子全力以赴的支持,都在吸引观众不断思索和探究,与剧中人一起前行。

燕伋的形象,看起来很“瓜”很“瓷”,却体现出秦人的质朴和执着。“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中生生不息、薪火相传、顽强发展呢?很重要的一个原因就是中华民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络”。试想一下,如果燕伋被塑造成一个高大完美、聪明睿智的形象,就无法代表秦人的精神特质,无法延续秦人的精神追求,那也就不会这么“傻的可爱”,也无法在当下“让人们的灵魂经受洗礼”。

两组对垒

《望鲁台》给导演留下了发挥空间,也给演员留下了表演空间。

激烈的冲突是需要用紧张的表演来呈现的,这就需要导演用充分的舞台调度能力,需要演员有足够的表演功底。因为有难度,所以很多新编剧目是不考虑运用传统程式的,这或许跟外行导演有关,或许跟演员功力退化有关,但最根本的可能就是艺术观念出现了问题:厌弃用传统手法解决当下舞台实际问题。

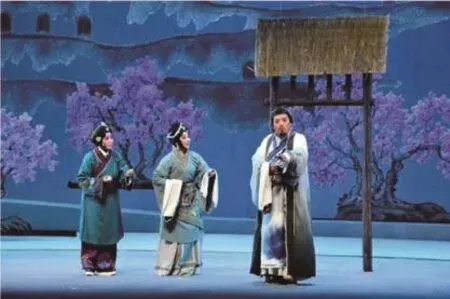

在孔子答应入秦之后,行走在路上,子路故意在路上留下银两,并写下“天赐燕伋一块银”字样,用来考验燕伋的品格。燕伋不为所动,在银子上又写了“横财不发有德人”字样。这一场戏的矛盾点表面看来是子路和燕伋打赌,其实质则是孔夫子用燕伋的品行跟世俗的眼光打赌。

在这一场上,导演杨君发挥了自己熟悉秦腔、了解戏曲传统程式的优势。四个弟子返回找银,大量套用传统戏曲程式,让这场戏有了好看的动作,有了戏曲应有的况味。特别是扮演子路的演员,俊扮丑演,跟厚道的其他学生,以及质朴的燕伋有了强烈的对比,演员的专长得到发挥,观众的欣赏需求得到满足。

燕伋——李江伟 饰

孔子——邢海珍 饰

燕伋妻子壤驷穗——石莉娟 饰

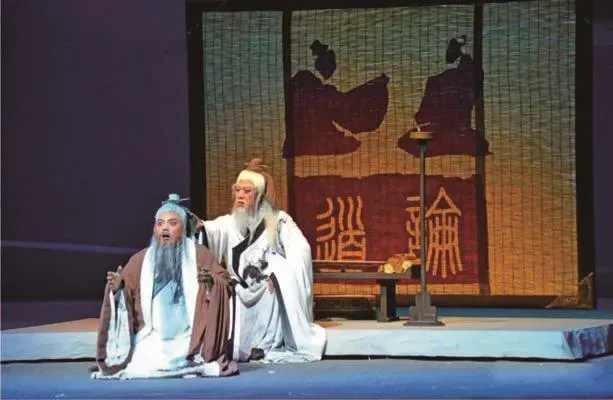

“论道”一场则给了作曲邓增奇以极大的创作自由。在编剧的一度创作基础上,如果说导演强化了孔子和燕伋的动作冲突,那么作曲则根据两人的个性设计唱腔,并通过唱腔进一步塑造了人物性格。在传统秦腔里面纯粹由花脸和老生对唱的唱段非常少,所以这段唱腔的设计几乎是前无借鉴。

扮演燕伋的李江伟是花脸出身,在整部戏里面随着年龄增长由小生到须生再到花脸,能看出舞台经验丰富,对角色把握比较好。扮演孔子的邢海珍本工须生应工老生,从台风上看应该是剧团的台柱,实力比较雄厚。两人在“论道”环节的问答对唱,一个是比花脸略弱的须生,一个是比须生略苍的老生,充分显示了浑厚的气势,阐释出了圣贤就在身边、“道不远人”的思想。

“中华美学讲求托物言志、寓理于情,讲求言简意赅、凝练节制,讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一”,前后两组对台戏,都是主创人员耗费心血,将人生大道理用枝叶总关情的方式讲述出来,让观众在千百年后通过只言片语和历史碎片,重新见证波澜壮阔的时代变迁。

一处古迹

这几年新编戏创作有个非常不好的倾向,当编剧导演主演作曲都不够强大时,就喜欢在舞台设计和灯光设计上动脑筋,“满台景、五彩光,最好看是外包装”。然而经过实践就会发现,满台景让演员没有活动空间,五彩光遮盖了演员应有的表情,花里胡哨外包装下的剧目,犹如锦盒里的棉花糖,不好吃还没回味。

而《望鲁台》的舞美却是相当简单。“辩银”的背景简约到只有一块石头,“论道”的舞台只有一桌一灯一屏风,作为全剧最重要的大切末“台”,在“望鲁”和“悟台”上呼应出现,也仅仅作为一座“土台”出现。最后一场漫天飘落的雪花,对推进人物情绪发展、推进戏曲高潮出现,有着比较好的作用。

千阳县望鲁台景区

舞台上的“台”是实物,呼应着千阳县著名的望鲁台景区;同时这座“台”又是全剧的精神象征,对应着先贤燕伋的质朴方正性格、尊师重道思想、教学育人实践,也呼应着千阳人民传承优秀思想、弘扬传统文化的当代精神。

“本地英烈传”是近年来各剧团所常编演的题材,这类剧目也是各地方政府所愿意扶持推广的剧目。创作“本地英烈传”,在物质层面上可以宣传本地物产、本地风景名胜区,带来切实的经济效益,更重要的是在精神层面上可以对外塑造本地人民群众的性格特征,打造本地文化形象,推广本地风土人情。

但正如前文所言,“本地英烈传”在急功近利的心态下,又容易变成通篇口号的先进事迹报告会,剧目不同、事迹相似,先贤的形象距离普通人的生活过于遥远,不可亲不可爱不可学。而千阳县所选择的这个主题和人物,显然已经脱离了无限拔高造成的孤立困局,让故事近在身边,让人物生动亲近,这显然贴近了观众的审美趣味,增加了剧目的传播效果。

“远人不服,则修文德以来之”,在“阐释中华民族禀赋、中华民族特点、中华民族精神”的过程中,可以使用的方法有很多,其中“以德服人、以文化人”就是一种非常高妙的方法。因此,将《望鲁台》作为千阳在文化软实力、德育新形象的名片,在全国范围内扩大千阳影响力、提高千阳美誉度,是“春风化雨”一般有效的方法。

“好的文艺作品就应该像蓝天上的阳光、春季里的清风一样,能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生,能够扫除颓废萎靡之风”,《望鲁台》正是使用关中人民最喜爱的传统文化秦腔,用永不褪色的思想理念,树立起以燕伋为代表的千阳人、宝鸡人、陕西人的人物形象,来传达文化自觉和文化自信,来感化培养观众的思想情怀。