“纸笺加工技艺”的生命意蕴和人文关怀思想

2019-07-08何亦邨

摘 要 审美人类学植根于人,体现了人类创造的物品之美。人对生命敬畏、热爱,因而要去表现它。传统纸笺将“生命”这一宏大的主题,通过精巧的加工工艺、做工精良的纸张和美轮美奂的手绘图案展现出来。以安徽掇英轩①纸笺个案为例,在审美人类学视域中,从“物”的维度分析“纸笺加工技艺”的生命意蕴和人文关怀思想;从“人”的维度分析新时期感悟传承生命之美的工匠精神;最后从“艺道”的维度提出安徽掇英轩对“纸笺加工技艺”恢复传承的原则与对策。

关键词 审美人类学;纸笺加工技艺;生命意蕴;人文关怀思想

引用本文格式 何亦邨.“纸笺加工技艺”的生命意蕴和人文关怀思想——以安徽掇英轩纸笺为例[J].创意设计源,2019(3):20-28.

Abstract Aesthetic anthropology is rooted in human beings and embodies the beauty of objects created by human beings. People admire and love life, so they have to show it. Traditional paper presents the grand theme of "life" through exquisite processing skill, well-made paper and beautiful hand-painted patterns. This paper is based on Anhui Duo yingxuan notes as an example, in the perspective of aesthetic anthropology, from the dimension of "object", "notes processing craft" life connotation and humanistic care; from the dimension of "people", feeling spirit inheritance the beauty of life in the new period;and finally put forward from the dimension of "dao of art" Anhui Duo yingxuan of "notes processing skill" inheritance principle and countermeasures.

Key Words Aesthetic anthropology;Paper processing skill;The life implication;Humanistic care thought

审美人类学植根于人,体现了人类创造的物品之美。正如席勒所说“人啊,唯独你才有艺术”。[1]人类创造物品的首要目的在于实用,其次是追求美的享受。审美需要产生在实用需求之后,对于生命的渴望和追求贯穿于人类活动的始终。实用是为了延续生命,审美是为了美化生命,进而有助于更好地延续生命。生命之美是传统纸笺永恒的主题,传统纸笺将“生命”这一宏大的主题,通过精巧的加工工艺、做工精良的纸张和美轮美奂的手绘图案展现出来。通过恢复“纸笺加工技艺”这项非物质文化遗产,有助于回顾古代传统纸笺发展的历程。这样看似“倒叙”的过程,实质上是在延续古人对于生命之美的传承与表达。

一、物——“纸笺加工技艺”:生命意蕴和人文关怀思想的载体

“纸笺加工技艺”不仅体现了文人的雅趣情怀,更重要的是它作为一种载体,承载并体现出了丰富的生命意蕴和人文关怀思想,其表现如下:第一,“纸笺加工技艺”能延续纸张的寿命,对这项非遗技艺的传承,就是古代文明向现代文明的延续;第二,“纸笺加工技艺”作为一种纸张装饰手段,发挥了作为“生命精神”载体的作用。下面分别来分析这两点:

(一)“纸笺加工技艺”接续古今文明

“纸笺加工技艺”作为第二批国家级非物质文化遗产,通过对宣纸或皮纸进行二次加工,使其能够经受住时间、空间的考验,具有较强的耐光及防蛀性能且不易褪色。同时通过技术加工使纸张具有特殊性能,从而延长纸张本身和书法作品的寿命。“纸笺加工技艺”的目的在于提高或改变纸张的使用性能,得到外表更加精美的纸张,让纸张变得更易于保存,延长纸张的寿命,有助于让优秀传统文化流传至今。

在南北朝以前,人们已经开始探索不同的纸笺制作和加工方法;到宋元时期已有大量加工纸张及相关加工技术存在;明代屠隆所撰《考槃馀事·卷二》中记载了自南北朝至明代存世的纸笺以及几种特殊的纸笺加工方法。由此可见,明朝“纸笺加工技艺”已经发展到了一定的高度,并且出现了多种繁复的纸笺加工技术。南北朝时期已经有侧理纸(又称“苔纸”,相传为晋代越人用水苔制成)、会稽竖纹竹纸;唐朝有硬黄纸、薛涛笺(蜀笺);宋朝有澄心堂纸、乌丝栏、歙纸、黄白经笺、碧云春树笺、龙凤笺、团花笺、金花笺、鄱阳白、藤白纸、观音帘纸、鹄白纸、蠶繭纸(蚕茧纸)、竹纸、大笺纸、彩色粉笺;元朝有彩色粉笺、蜡笺、黄笺、花笺、罗纹笺、白录纸、观音纸、清江纸;明朝有观音纸、奏本纸、榜纸、小笺纸、

大笺纸,大内“用细密洒金五色粉笺、五色大帘纸”[2],“洒金纸有白笺,坚厚如板,两面砑光如玉洁白。有印金五色粉笺,有磁青纸如段素,坚韧可宝”[3],吴中有无纹洒金笺、松江谭笺,还有高丽纸“以绵茧造成,色白如绫,坚韧如帛,用以书写,發墨可爱。此中国所无,亦奇品也”[4]。《考槃馀事·卷二》中记载了造葵笺法、染宋笺色法、染纸作画不用胶法、造槌白纸法、造金银印花笺法、造松花笺法。这些“纸笺加工技艺”工序繁复,对使用原料、用量和加工时间等都有严格要求,成品精致雅趣。

这些中国传统“纸笺加工技艺”依靠的是手工和经验,具有不可替代性,是现代化技术无法替代的,其中蕴含的生命意蕴和人文关怀思想也是西方文化无法替代的。现代人能够达到甚至超过古代纸笺加工水平,这无疑是对“纸笺加工技艺”这项非遗的生命延续。安徽掇英轩凭借成功恢复粉蜡笺这一失传百年的“纸笺加工技艺”而著名。台湾学者在《粉笺与粉蜡笺耐光性之研究》②中提到,利用专业仪器进行分析,将安徽掇英轩生产的四色粉蜡笺与乾隆年仿澄心堂纸作比对,最终得出了如下结论:乾隆年仿澄心堂纸在耐光性、抗老化性方面不如安徽掇英轩的粉蜡笺。

纸张是书写、延续人类文明的重要载体,恢复这项技艺就更显得任重而道远。在不断探索之后,安徽掇英轩又成功恢复与发展了一系列纸笺名品。目前已有粉蜡笺、金银印花笺、泥金笺、木版水印笺、绢本宣、透光笺、朱砂笺、羊脑笺、流沙笺、洒金笺等十余大类上千个花色品种,让各种传统纸笺大量地复现于世。

(二)“纸笺加工技艺”承载“生命精神”

从宏观层面来看,所有的非物质文化对生命精神都有传承的作用,但“纸笺加工技艺”的独特之处是从人文视角出发,艺术化地诠释了生命精神的内核,间接地传递了人文精神,将传统文化中的气韵和风骨传承下来,透过纸笺探寻生命精神的内核。

1、透过纸笺看生命哲学

经过加工的纸笺呈现出了与“生命”主题相关的哲学思想。安徽掇英轩纸笺有些品种是根据加工时所使用的原材料来命名的,比如成功恢复出的羊脑笺这种特殊“纸笺加工技艺”。清代沈初《西清笔记》中记载:“羊脑笺以宣德瓷青纸为之,以羊脑和顶烟墨,窨藏久之。取以涂纸,砑光成笺。”③具体操作如下:将羊脑作为纸笺加工的一种原材料和顶烟墨一起窨藏一定的时间段,涂在磁青纸上,经过砑光,使纸笺表面密实而光亮,且经久不腐。在此之间,羊脑的形态发生了变化,加上与顶烟墨一道窨藏必然会发生化学变化,这两种奇妙的变化令羊脑与顶烟墨的混合物在纸笺表面形成一种保护膜,其具有保护纸张,增强纸张抗老化、防虫蛀性能。羊脑笺颜色典雅如漆,光亮似明镜,用泥金写经,还能给人以厚重古朴、庄重肃穆之感。

可见,古代匠人善于利用万物之间的转化来完成一些加工工艺,让羊脑与顶烟墨这两种原本没有共通性的物質最终达到“道”这一层面的统一。这体现了“万物化生”③的道理,万物本质统一于“道”,万物化生所遵循的规律都是一样的,这是在“道”的层面上实现了万物之间的相互转化。羊脑笺对于羊脑的使用,使羊脑从动物身体的一部分转变为加工文房用纸的原材料之一。羊脑可食,而且具备一定的营养价值,这只是满足人类一种低层次的欲望,但是将其用于纸笺加工并且形成一种固定技艺被记载于古代文献中,则是一种较高层次的价值体现。

从生命之美角度来分析羊脑笺,我们会发现动物的大脑属于生命体的一部分,羊脑笺把羊生命体的一部分转化到了纸笺上,也是在用一种独特的方式来延续生命。物尽其用也是对生命的一种呵护与尊重,表现出生命绵延、生生不息之美。羊脑笺所体现的转化让自然之物源于自然又归于自然,它所满足的不再是单一的饮食需求,延续的也不仅仅是生物学意义上的生命,而是满足人的精神需求,延续的是宏观维度上的文化生命。这种“转化”的技艺当中,蕴含着道家哲学中的“道法自然”“道通为一”以及《周易》“万物化生”等深刻哲理。

2、纸笺图案蕴含生命之美

在“纸笺加工技艺”中,“道法自然”③既表现为取材于自然进行纸笺加工,在遵循自然万物规律的基础上利用特殊技法延长纸笺寿命,又表现在手绘纹样的内容题材取自于自然万物,利用万物的形式美来体现人文精神之美和生命之美。传统纸笺上的手绘图案当中蕴含着极富意味的生命之美。从内容方面来看,传统纸笺上经常以手绘吉祥图案、花鸟植物等取材于自然的图案加以装饰,来表达吉祥用语或者象征文人品格。这些纹样富有自然气息,象征着旺盛的生命力,表达了对人生的美好愿望和对生命的关怀。高超的手绘笔法符合中国绘画“气韵生动”②的原则,使龙凤花鸟栩栩如生,亭台楼阁古意盎然。古人通过在手工纸上进行手绘加工,表现出了人类心底最深层次的对生命的崇拜。文章以安徽掇英轩的手绘真金粉蜡笺、绢本笺为例,在内容上大致可分三类:

第一类以植物为主,多反映出文人高洁的品质。“智者乐水,仁者乐山”④,传统纸笺植物题材纹样通过从植物的自然品性中提炼出的特质来比喻文人的清逸雅致。比如,安徽掇英轩“四友图”粉蜡笺上绘有梅、兰、竹、菊四君子;“岁寒三友”粉蜡笺上绘制梅、竹、松柏(图1)。梅花象征傲骨,兰草象征贞美,竹子象征清高,菊花象征清贞,松柏象征坚贞,这些都代表了一种淡泊宁静、自强不息的气节,反映了君子的豁达心胸、自爱品质、高尚节操和旺盛的生命力。

第二类是绘制带有吉祥含意的器物。比如“折枝八吉祥”(图2)“暗八仙”等带有宗教哲学色彩的纹样,寄托了世人对生活的美好期望。同时,人们赋予这些器物吉祥含义从而更好地祈福求运,亦反映出传统文化对于实用价值的功利需求。

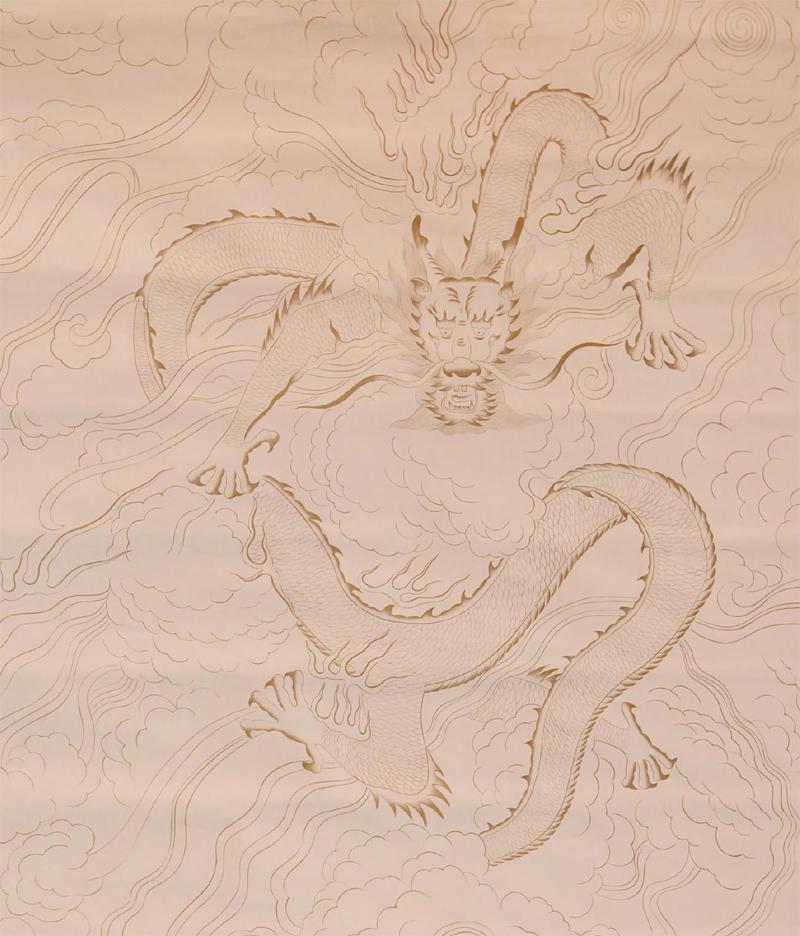

第三类是以龙、鹤、蝙蝠等神兽或动物为主题的典故和吉祥用语。这一类手绘粉蜡笺兼具“再现性”与“表现性”的双重特性。“再现”是对客观生活的一种摹仿,是创作者对生活的客观反映;“表现”是对主观情感和审美理想的表达,是创作者在艺术创作过程中融入感性认识和理性认识的结果。这一类手绘粉蜡笺的“再现性”体现在:对鹤与蝙蝠等造型的描绘是基于生活中现成动物形象的客观反映,而龙的形象则来自于传说,是对现实生活当中多种动物形象的综合与想象;“表现性”体现在典故或吉祥用语中,龙、鹤、蝙蝠等神兽或动物被人们赋予了特殊含义,目的是为了求吉利、讨口彩,带有强烈的主观色彩和功利欲求因素,因而这一类手绘粉蜡笺上的纹样是对人们求福纳福思想的外化表现。

例如,“蝙蝠”中的“蝠”谐音“福”,传统吉祥图案当中十分常见。安徽掇英轩的“蝠上云天”题材真金手绘粉蜡笺中(图3)绘有栩栩如生的蝙蝠和变形云纹,寓意为“云天来福”。又如,“龙”是中华民族的图腾,“龙”是神兽,象征着无穷神力;“龙”是瑞兽,象征祥瑞;“龙”是封建时期帝王的代称,象征至高无上的权威。在封建社会,带有龙纹的粉蜡笺专供皇室使用,因此格外注重图案的绘制和纸笺的质量。现在对“粉蜡笺”加工技艺的恢复,使过去供应量极少的“粉蜡笺”得到了一定程度的普及。安徽掇英轩“龙纹系列”真金手绘粉蜡笺通过绘制各种样式的手绘龙纹,传承华夏龙文化,体现生命精神,具有很高的艺术性。安徽掇英轩“龙纹系列”真金手绘粉蜡笺分为盘龙纹、云龙纹、腾龙纹、飞龙穿云纹、五龙盘珠纹、龙腾盛世纹、龙腾如意纹、蛟龙出海纹、双龙戏海纹、苍龙教子纹、仿故宫云龙纹、仿明代云龙纹(双面粉蜡)等多种纹样,这些纹样取自传统纸笺或古代传说,从不同层面展现了龙文化。其中,“苍龙教子”题材手绘粉蜡笺(图4)取材于典故“苍龙教子”,源自于《三字经》“窦燕山,有义方。教五子,名俱扬”④,用苍龙比喻窦燕山,强调长幼有序、和谐共处的传统美德。对父辈有“养不教,父之过”④的意义,对子女有“望子成龙”寓意寄托。对子女的教导,不仅要有良好的家风,更加需要父辈以自身为榜样教育子女,身教重于言传。“苍龙教子”的典故象征传统优秀精神文明随着生命的延续而得以传承和发扬,成为“活的精神”。手绘真金“双龙戏海”粉蜡笺(图5),海蓝底色,配以祥云纹,气势恢宏,龙的形象逼真、灵动。手绘真金“龙腾如意”粉蜡笺(图6)正红底色,上面腾跃一条金龙,金龙弯曲成如意的形状,配以火焰纹和云纹,寓意“飞黄腾达、诸事如意”。此外,安徽掇英轩还根据时代特点,移植了原清代专门盛放龙纹斗方纸的漆盒盒盖正面龙纹(此漆盒与龙纹斗方纸现收藏于中国国家博物馆,龙纹斗方纸是清代皇帝逢年过节专用于写“福”“寿”字赐给大臣的),形成安徽掇英轩纸笺的特色产品之一——正龙图案真金手绘粉蜡笺(图7),五爪正龙图案居中,四角饰以宝相花、云纹,龙腾九霄,大气庄重,寓意吉祥。在现存的古代粉蜡笺中没有这种纹样,安徽掇英轩完成了对传统文化的传承和创新,栩栩如生的正龙纹样象征着中华民族精神的永存,弘扬了中华民族伟大的生命精神,正龙纹样也符合当今时代恢弘、大气的主流审美观。

再如,“鹤”含有长寿、富贵的意思。安徽掇英轩真金手绘绢本笺上绘有“海屋添筹”图案(图8),在纸笺上绘有海牙纹、云纹、亭台楼阁和仙鹤衔枝等纹样,象征“长寿、多福”的寓意。“海屋添筹”出自北宋苏轼的《东坡志林》:“海水变桑田时,吾辄下一筹,迩来吾筹已满十间屋”⑤。“筹”是用竹、木制成的小棍或小片,是专门用来计数的工具。沧海桑田,瞬息万变。在中国传统纹样中,将“海屋添筹”作为祝福长寿的常用题材,这一吉祥图案蕴含了中华民族传统的美德,即尊老、敬老,希望家中老人添福添寿。“海屋添筹”图案借用海牙纹、云纹、亭台楼阁和仙鹤衔枝等意象化的形式,表达了人们对生命的渴望和歌颂,同时又包含着对生命美的具象化的展现,体现出古代文人对生命之美含蓄的赞美与向往之情。如今安徽掇英轩恢复制作出带有“海屋添筹”吉祥图案的绢本笺,也体现了人与人和谐、人与社会和谐、人与自然和谐的美好愿景。“鹤寿延年”亦是比较常见的传统吉祥图案(图9),仙鹤和寿桃为主要图案,云纹为辅助装饰图案,象征“延年益寿、寿与天齐”。

人们将这些美丽且带有美好含义的纸笺摆放于案头,或是书写装裱后悬挂于厅堂,可以起到美化生活的作用,这也是美化人生的一种,而“美化人生”内在地蕴含着中国传统文化对于人生命的呵护,让人们的生活充满乐趣,充满墨香和诗意。“手绘真金粉蜡笺制作技艺”的成功恢复,将过去专供皇室的昂贵纸笺向大众普及,承载并体现出了丰富的生命意蕴和人文关怀思想。

二、人——践行新时期“工匠精神”,感悟传承生命之美

上文从“纸笺加工技艺”这门非遗技艺的角度来探讨其内在的生命精神,下面就来谈谈“纸笺加工技艺”的恢复和传承人对生命之美的感悟与践行。费孝通先生曾经针对民族文化问题意味深长地提出“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”这16字箴言。短短16字实际上展示了一种文化自信与美的自觉,将美与人的关系阐述得淋漓尽致,具体表现如下:其一是增强文化自信,懂得肯定、欣赏自己民族的美;其二是发现、欣赏其他国家、其他民族的美,并且加以学习,尊重文化的多样性,尊重美的多元性;其三是各民族和国家相互尊重、相互包容,求同存异、互相融合,去其糟粕、取其精华,保持理性的审美观,才能构建和谐世界。

笔者认为这16字箴言对于“纸笺加工技艺”非遗传承人的启示是:透过纸张传心传道,尊重传统文化,努力提高自身文化素养,加强艺术理论学习;能够合理借鉴其他文化之美,能够自觉地升华技艺,并不斷发展创新,从而推动非遗技艺传承。“纸笺加工技艺”是中国古代文化的灿烂篇章,对于今人来说则更多地体现出较高的审美品位和文化修养,恢复及传承这门技艺十分不易,其传承人需具备以下几点素养:

(一)责任心和使命感

“纸笺加工技艺”不仅是一门技术,更是承载了一份责任感,一份不被市场波动所干扰的定力。“纸笺加工技艺”传承人肩负着传承文化,传递生命精神的重大责任。从安徽掇英轩的名称含义就能够感受到这份厚重的责任感。“掇”意为捡拾,“英”意为精华,整体意义为弘扬传统,将早已失传的“纸笺加工技艺”复活,这充分体现出非物质文化遗产在“互联网+”信息化时代下仍然活跃于人们的视野,生生不息、历久弥新的状态。安徽掇英轩于20世纪80年代开始着手于恢复粉蜡笺技艺,他们先后经历了深入博物馆学习考证,搜集古代文献资料,尝试恢复传统技艺,成功复活粉蜡笺加工技艺,自主创新研发新产品等艰辛探索过程,不断地坚持尝试,最终得以成功。安徽掇英轩两代人呕心沥血恢复“纸笺加工技艺”,更多地体现了其对于传统技艺、传统文化的尊重,以及势必将这一传统技艺延续下去的恒心。

据中国文房四宝协会第七届理事会副会长、安徽掇英轩传承人、入选第一批享受合肥市政府特殊津贴人员的刘靖先生介绍,目前一些地方已经开始大规模使用丝网印刷技术来印制所谓的粉蜡笺,这样不仅损伤了粉蜡笺本身的传统艺术价值,也影响了粉蜡笺加工工艺本身的传承接续性。安徽掇英轩为“纸笺加工技艺”的传承做出了贡献,而且始终秉持初心,坚持严把质量关,认真进行每一个环节,从选纸、染色、施胶,到填粉、描绘等都要求做到精益求精。他们在材料的使用上,选择的都是真材实料(如真金、白银、朱砂等),在制作方法上,采用手工制作、手绘纹样,拒绝脱离传统技艺、以丝网印刷批量生产所谓的“粉蜡笺”,扎实推进手工传承“纸笺加工技艺”,体现了他们对于传统文化的尊重,不忘初心,以传承这项非遗技艺为使命。

(二)工匠精神

“纸笺加工技艺”和手工纸笺本身具有独特的美与强大的生命力。经过特殊工艺加工的传统纸笺不像唐卡那样具有鲜明而强烈的宗教意味,也不似年画或者剪纸那样烘托出热闹的节日气氛。相反,它能够彰显出一种平和的气度、古色古香的品质以及高雅的格调。古代文人对于纸笺的要求比较高,尤其是帝王案头所用的粉蜡笺,更是造价高昂、工艺精湛的精品,除非有较高水准的艺术素养和高超的技艺作为支撑,否则无法制作出品质上乘的传统纸笺。想要完成纸笺加工,必须要有工匠精神。工匠精神不仅仅是过硬的技艺,它指的是精益求精,是职业道德,是职业能力,更是价值取向,是执着追求至善至美的精神。

《核舟记》中的桃核微雕,赞美了明朝匠人王叔远的精巧技艺,同时也歌颂了匠人匠心。古有王叔远,今有安徽掇英轩。安徽掇英轩两代人经过成千上万次的努力,克服困难,屡败屡战。2000年安徽掇英轩和中国科学技术大学科技史与科技考古系相关课题组合作,通过十三道复杂的工序成功复制出精美的明代“造金银印花笺”,并于2002年7月在《中国印刷》上共同发表论文《造金银银花笺法实验研究》。更重要的是,通过不断验证,他们对古代文献中的两处谬误作了纠正。正是基于工匠精神,安徽掇英轩才能够用实践检验古籍中的理论,使古法得到传承,同时勘误校正,做到前人未能做到的事,为传承“纸笺加工技艺”做了很大贡献,促进了相关理论和技术研究的发展。

(三)丰富的理论储备和较高的艺术素养

理论储备和艺术素养二者不可分离,相辅相成。在审美人类学视阈中,理论储备和艺术素养具体表现为以下四点,即:对生命的终极关怀、对审美愉悦的追求、对哲学的思索与灵活把握以及开阔的思路和创新的决心。

1、对生命的终极关怀

对生命的终极关怀是传承“纸笺加工技艺”的灵魂。从古至今,匠人们在制作物品时都含有对生命的思考。例如青铜器“虎食人卣”“敬畏说”,其中“敬畏说”解释为虎食人,但是还存在一种“和谐说”,解释为虎与人嬉戏。两种解释角度不同,前者是将人的生命置于自然界猛兽的威慑力之下;后者是对自然界的各种生命平等视之,并追求和谐的关系。对生命的思考意味着人文关怀,人文关怀是终极关怀,突显出生命的价值,超越了对“生命”世俗化的理解,是对人与自身、人与他人、人与社会、人与自然、人与宇宙之关系的感悟。这种对生命的终极关怀是所有艺术创作不可或缺的,纸笺加工制作也不例外。传承“纸笺加工技艺”不是一朝一夕的事情,倘若没有对生命的终极关怀,就不会有纸笺加工者对自然界各种物质的灵活运用和巧妙转化,自古至今就不会产生诸多的纸笺加工方法;倘若没有对生命的终极关怀,就不会有为了给文人增添雅趣的匠心,亦不会有各类精美纸笺的存在;倘若没有对生命的终极关怀,就不会有纸笺上的吉祥图案,纸笺也就不会蕴含如此丰富的文化含义。对生命的终极关怀给纸笺注入了“活的灵魂”,传承这门技艺需要将这一“活的灵魂”延续至今。

2、对审美愉悦的追求

对审美愉悦的追求是传承“纸笺加工技艺”的核心。宗炳有“畅神说”,提出“万趣融其神思……畅神而已”④,将人的主体意识放在极为重要的位置,强调对人的审美愉悦的追求。纸笺加工的初衷就是源自于对获得审美愉悦的渴望。同样,传承这门技艺也要保持这一份匠心,方能够将古代纸笺上繁复的纹样一丝不苟地复制下来,才可以结合当今潮流的审美趋势创新纹样,最终达到扩大纸笺受众面的目的。非遗传承不是将非遗束之高阁,而是要让其成功吸引当代人的眼球,最好是能让其成为当代人们生活中的必需品。国家级非物质文化遗产“纸笺加工技艺”从“生命”的大美出发,倾注了一代代人的匠心,安徽掇英轩接过传统“纸笺加工技艺”的接力棒,孜孜不倦地追求纸笺工艺的完善,用高超的技艺和生动的纹样展现生命之美,在大美的框架中搭建小美的楼阁,无一处不美,无一处不灵动。

3、对哲学的思索与灵活把握

对哲学的思索与灵活把握是传承“纸笺加工技艺”的提升。艺术品是对生命思考探索的外化呈现,哲学精神是艺术品的思想内核。前文已经提到,安徽掇英轩纸笺当中蕴含了生命哲学思想,这是传承者对中国古代哲学精神的择优传承。此外,“纸笺加工技艺”本身也体现了二元对立统一的哲学观。粉蜡笺融合了魏晋时期的粉笺与唐代的蜡笺,运用独特的纸张再加工,集二者优点于一身,单独就粉蜡笺这种“纸笺加工技艺”而言,所用的粉和蜡都是加工粉蜡笺的原材料。“粉”主要是矿物粉,具有吸水性;“蜡”则具有防水性。粉蜡笺融合了两种看似性质冲突的材料,实现了吸水与防水的统一,实际上就蕴含着辩证的哲学观。

4、开阔的思路和创新的决心

开阔的思路和创新的决心是传承“纸笺加工技艺”的关键。创新是提升国家文化软实力的关键。非遗传承更要创新,不要抱着“吃老本”的想法走在老路上,而要响应国家创新号召,适应当今市场的需求,适应当代大众审美的需要,运用现有的物质资源和智力资源让非遗“活起来”。安徽掇英轩生产的粉蜡笺于1999年得到了北京荣宝斋的认可,北京荣宝斋对“安徽掇英轩”手绘描金粉蜡笺的评价是:“做工精细,用料考究,其制作技艺在传统的基础上又有所创新,可代表中国传统手工制纸最高技艺。”2006年安徽掇英轩传承的“纸笺加工技艺”经安徽省人民政府批准,由安徽省文化厅评定为省级非物质文化遗产。2008年6月,安徽掇英轩传承的“纸笺加工技艺”被国务院批准,文化部确定为第二批国家级非物质文化遗产,这是继巢湖民歌之后,巢湖市的第二项国家级非遗。2011年、2015年安徽掇英轩又先后被安徽省评定为“省级文化产业示范基地”与“省级非物质文化遗产传习基地”。但传承人刘靖先生并未止步于眼前所获得的荣誉,不固守传统,不断探索并放眼现代科技,立足日常生活审美,目标是让传统纸笺融入到现代人的生活中去。

三、艺道——安徽掇英轩对“纸笺加工技艺”恢复传承的原则与对策

“艺道”既指技巧,又指艺术发展的道路、方式。庄子学派认为“道”“技”相通,二者合一方为上乘。每一门非遗技艺的传承都不是简单地复制和重复,而要在传承中探索,在继承上创新。本着发扬传统、不忘初心的宗旨,安徽掇英轩探索出了一条独特的“艺道”。

(一)安徽掇英轩恢复传承“纸笺加工技艺”的原则

恢復和传承中国传统工艺具有重大意义。中国传统工艺是非物质文化遗产,是人类文明的宝贵财富,其中承载的生命精神更是中华民族传统文明的精髓。2017年上半年,中共中央办公厅和国务院办公厅发布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,这是新中国历史上第一次以中央文件形式,专题阐述中华优秀传统文化传承发展工作⑥。文化部、工业和信息化部、财政部共同印发了《中国传统工艺振兴计划》。该《计划》提出,传统工艺是具有历史传承和民族或地域特色,与日常生活联系紧密,主要使用手工劳动的制作工艺及相关产品,是我国非物质文化遗产的重要组成部分;《计划》提出要遵循“尊重优秀传统文化、坚守工匠精神、激发创造活力、促进就业增收、坚持绿色发展”的原则,学习借鉴人类文明优秀成果,培育中国工匠和知名品牌。以《意见》和《计划》为指导,中国传统工艺的传承、发展和振兴必将取得显著成效。

正如《意见》所说,“文化是民族的血脉”,“是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土”⑦,传承中国传统技艺就是传播中华文化过程中的重要一环。本文以安徽掇英轩传承“纸笺加工技艺”个案为例,保护和传承非物质文化遗产意味着延续其生命,要关注生命精神的内核;要根植历史,面向未来,源自中国,走向世界;要立足“互联网+”平台,智能创未来,利用大数据,把握新机遇。

(二)安徽掇英轩恢复传承“纸笺加工技艺”的对策

安徽掇英轩对“纸笺加工技艺”的传承既包含技术层面,也包含文化层面的内容,目的是让粉蜡笺见证中华文明的传播,让传统纸笺从博物馆走向大众生活。事实证明,安徽掇英轩实现了这一目标。具体而言,安徽掇英轩做到了以下几个方面:

第一,立足“互联网+”平台拓宽宣传途径。随着“互联网+”时代的到来,“互联网+”让非遗传承更便利。安徽掇英轩拓宽了宣传和销售平台,其纸笺产品逐步得到外国友人青睐和赞美,特别是在德国、日本等国家受到消费者的欢迎。目前,安徽掇英轩通过淘宝网店等线上途径进行产品展示和销售,线上线下平台相结合;同时正在尝试用微信推送传统纸笺制作体验项目,以期将“纸笺加工技艺”发扬光大,让中国传统手艺走向大众,走向世界。

第二,多方合作,构建“纸笺加工技艺”的大数据平台。2005年安徽掇英轩传统“纸笺加工技艺”被载入中科院“九五”重大科研项目《中国传统工艺全集·〈造纸与印刷〉》中,“造金银印花笺”制作技艺亦被《中国传统工艺全集·〈造纸与印刷〉》收录。在成功复制出明代“造金银印花笺”技艺之后,中国文房四宝协会第七届理事会副会长、安徽掇英轩传承人、入选第一批享受合肥市政府特殊津贴人员的刘靖先生又对传统技艺进行改革,生产出更加精美的“金银印花笺”。其后又相继恢复与发展了多种加工技艺,提升了传统纸笺的整体品质,使“纸笺加工技艺”获得了新生。近年来,安徽掇英轩与中国科学技术大学人文学院建立了产学研合作机制,2014年正式挂牌成立“中国科学技术大学人文学院传统纸笺产学研基地”,并共同组建了“历史名纸复原研究中心”。2016年12月28日,安徽掇英轩纸笺加工技艺传承基地开建,该项目已入选文化部“国家重点特色文化产业项目库”,包括纸笺加工技艺传习基地、纸笺展演互动厅、纸笺博物馆、纸笺研发基地四部分。传承基地建成以后,将不再仅限于“加工纸张”,而是要借助现代科技,让传统纸笺广泛应用于日常生活产品(包括文创产品)的开发当中,并不断取得新成果。2017年9月,安徽掇英轩“真金手绘龙腾如意粉蜡笺”荣获中国首届民族旅游商品大赛银奖。2018年10月安徽掇英轩“纸笺加工技艺”参加第42届全国文房四宝艺术博览会,并参加合肥市第12届文博会。同年12月,安徽掇英轩“纸笺加工技艺”入选“安徽省庆祝改革开放40周年科技创新成果展”。此外,近几年传承人刘靖先生深入各地市中小学开展讲座,让青少年学习传统纸笺制作,从娃娃抓起,加深他们对传统文化的认知,在下一代中传承“纸笺加工技艺”。

第三,让中国传统纸笺走向世界。“振兴是最好的保护,创新乃振兴之钥,保护、传承和创新、振兴是可以协同不悖的,承先为了启后,继往才能开来”。传统文化要走出去,让世界感受和体验中国传统文化精髓,让传统手工艺成为新的经济增长点。刘靖先生介绍,就在前不久,德国消费者购买粉蜡笺用于书写钢笔字,反馈评价是“书写方便、字迹流畅、纸张美观”,粉蜡笺上富于生命之美的手绘纹样,不仅起到了装饰作用,而且还锦上添花,在异国他乡形成极富有创意的“德文硬笔书法”。这仅仅是安徽掇英轩将传统纸笺推向世界的一小步,未来更要响应国家“一带一路”倡议号召,通过中国传统纸笺的跨国商贸架设各国民间文化交流的桥梁。

注释

①弗里德里希·席勒.秀美与尊严[M].张玉能.译.北京:文化艺术出版社,1996.

②王国财,王益真,苏裕昌.粉笺与粉蜡笺耐光性之研究[J]//台大实验林研究报告.2003,17(2).

③屠隆.考槃馀事(卷二)[M]//王云五,主编.丛书集成初编.北京:商务印书馆,1937:334.

④李逸安.译注.三字经·百家姓·千字文·弟子规[M].北京:中华书局,2009:3-5.

⑤苏轼.东坡志林卷二·三老语[M].王松齡.点校.北京:中华书局,1981:47.

⑥卜宪群.从中华优秀传统文化中汲取力量——谈关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N].光明日报,2017-05-04(12).

⑦中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N].人民日报,2017-01-26(6).

参考文献

[1]屠隆.考槃馀事(卷二)[M]//王云五,主编.丛书集成初编.北京:商务印书馆,1937:334.

[2]卜宪群.从中华优秀传统文化中汲取力量——谈关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N].光明日报。2017-05-04(12).

[3]中共中央办公厅.国务院办公厅印发关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N].人民日报,2017-01-26(6).

[4]华觉明.高屋建瓴,擘画传统工艺振兴蓝图[N].中国文化报,2017-03-29(8).

何亦邨

安徽大学