区别化对待下的城市会展项目评价指标体系研究

2019-07-08李妍锦

贺 达 李妍锦

(1.成都大学 旅游与文化产业学院, 四川 成都 610106;2.四川大学 出国留学人员培训部, 四川 成都 610065)

会展业素有“城市建设加速器"之称。改革开放40余年以来,会展经济不断升温,会展业已成为城市经济发展的新增长点,各大会展城市在对展会绩效评价方面相继出台政策文件。[1]虽然评估工作是现代会展管理的一个重要手段[2],但目前我国政府采用的会展评价指标相对单一,衡量的标准相对模糊,无法达到政府对会展项目精确评价的需求,导致政府在对项目具体补助金额上难以决断,增加了政府的裁量风险。另外,在面对不同性质的展会时,使用同一评价指标对展会的效果进行考量,其考量结果不能真实反映展会的效果。所以,要达到精确评价展会效果的目的,更有效地体现政府扶持的效果,同时增加评价工作的可操作性,减小政府的裁量风险,需要区别对待不同性质的展会,构建多重展会评价指标体系。

一、展会评价的政府需求

当前,除国家层面出台的会展业相关评估办法以外[3-4],全国范围内已有超过90个城市出台了相应的地方会展业政府激励政策以及会展业专项资金的管理办法,从这些管理办法中分析总结后,可以看出政府主管部门对于会展项目绩效评价的需求主要存在于几个方面:(1)需要选取能对展会项目绩效精确评价的指标。越是精确的评价结果,越能够真实反映展会项目的效果,并且利于政府在后期裁定对项目的补助金额。(2)展会评价需要有较强的可操作性。一些城市每年申报会展业专项资金的项目较多,绩效评价的工作量较大,需要选取一些既能准确反映展会项目绩效,同时又能在短时间内完成数据收集的指标。(3)需要选取可量化的指标。由于会展专项资金补助金额较大,涉及评价机构的裁量风险较大,所以要选取可量化的指标,尽量减少评价机构的主观判断,降低裁量风险。(4)需要区别化对待不同性质的展会项目。展会项目的种类较多,既有本土机构自己举办的自办展项目、外来机构引入本土的展会项目,还有影响力较大的品牌展会项目等。面对不同性质的展会,使用多种评价体系区别评价,其评价结果更为客观、公正。

二、展会评价的现状

(一)考核指标比较单一,不利于精确评价项目绩效

从当前各地出台的政策来看,许多地方会展主管单位对展会的评价侧重于对展会规模的考量,展览类项目主要考量其面积规模。例如不少城市出台的会展业专项资金管理办法中,展览项目达到一定规模以上就可以申请专项资金的补助,虽然展会规模是展会效果的主要表现指标,但在面对不同性质的展会时,单一考量展会的规模容易造成展会评价的不准确。例如在面对一些规模不大,但具有行业影响力的展会时,这类展会往往会因为规模原因,得不到政府的专项资金补助,不利于这类展会项目在当地长久举办。同时,许多地方在培育展会、帮扶展会成长方面也是以考量展会的增量规模为主,缺乏考量展会影响力、参会人员满意度、展会成交额等其他展会效果的指标。

同时,单一的评价指标不利于主管机构对展会项目补助金额多少做判断。例如,同样规模的两个展会项目申请补助资金,其中一个项目的主题更符合当地的产业发展,行业影响力更大,其展会对当地的经济带动效应更明显。如果对这两个展会补助额度一样,显然缺乏公平性,也增加了主管机构的裁量风险。

(二)指标界定比较模糊,不利于提升展会质量

就目前设立的考量规模指标来看,大部分城市在考量展览面积规模时往往只设立考量项目的总面积指标,缺乏考量真正与展会主题相符合的有效展位面积指标,而一般展会的总面积包含了过道、休息区、商务洽谈区等一些与展会主题无关的区域。一方面,考量展会总面积不利于后期评价单位对现场面积数据的收集,一些展会项目主办方虽然租用了较大面积的展厅,但实际使用展厅的面积较小,展厅中展位布置的密度较小,参展商的数量也不多,展厅的空置率较高,过道、休息区、商务洽谈区占用的面积较大。同时,过道、休息区、商务洽谈区大多是不规则区域,不利于评价单位进行现场测量,导致数据收集需要很长时间,不利于评价机构开展工作。另一方面,一些展会主办方为了获得更多的政府补助,只注重展会的规模,允许一些与展会主题不相关的参展商进驻办展,在展会中布置一些与展会主题无关的展位,以增加展会的总面积,从而获得更多的补助资金,但使得一些专业性展会现场出现“鱼龙混杂"“挂羊头卖狗肉"的现象,影响了展会的行业影响力和对当地产业的推动效应,形成重数量而不重质量的局面。

三、展会项目评价指标体系构建原则

展会项目评价指标体系的设计,要尽可能达到精准评价的需求,评价指标体系的构建需要尽可能地采用可量化的指标,以减少后期评价过程中评价者产生过多主观判断。并且,指标的选取需要考虑数据收集的可操作性和时限性。当前,一些地方政府还提出,除了考核项目规模以外,还需要结合展会的容积率、观众构成及专业化程度、参展商构成以及国际化程度、参展客商及观众满意度、现场人气及媒体关注度、行业地区影响力、对相关产业的带动作用、成交额、发展前景及展会安全、卫生、环境情况等因素进行评价。[5]从理论上来看,增加其中一些指标确实能更精确地反映展会在某些方面的效果,但实际操作时,现场人气、地区影响力、产业带动作用等数据的收集需要花费很长时间,收集困难较大,数据的真实性也难以保证,且这些指标的可量化性较差,无法满足政府评价的需求。另外,不同类型的展会,其性质、规模、影响力均不同,如果使用同一套评价指标体系衡量所有类型的展会项目,难免会出现不合实际的评价结果。所以要根据展会的类型建立不同的评价指标体系,使指标体系具有相对独立性,并且可根据操作需要和不同的评价目标,对指标体系进行拆分,也可以运用局部指标对关注的部分绩效情况进行单独分析,同时,还可以根据需要对不同指标项进行不同的权重设置,以满足政府主管机构对不同性质展会评价工作的需求。

已有学者针对展会绩效评价指标体系的构建原则提出自己的观点,以冯志祥提出的展会绩效评价体系构建原则[6],并结合会展主管机构的需求,提出评价展会效果的指标在设计时应遵循六项原则:一是准确性。选取的指标定义准确,不产生歧义,例如选取展会有效面积考量展会的规模,更能准确反映展会的效果。二是采用可量化指标。评价指标应尽可能采用可量化的指标,以减少评价过程中出现过多主观判断的情况;对需要主观判断的指标,可以通过加权赋值计算,提高评价的精度。三是可操作性。展会评价指标应选取数据相对容易收集的指标项。四是相关性。指标的选取应该与精确评价目标高度相关。五是时限性。数据的收集工作应该有一个可操作的时间范围。六是区别性。针对不同的性质的展览要设立不同的指标体系,使评价结果更精确。

四、区别化对待项目的评估指标体系构建

目前区别展会类别的方法有很多种。有按展会的内容进行分类,将展会分为综合性展览和专业性展览。有按展会的性质分为贸易展和消费展。还有按展会举办时间分为定期举办展和不定期举办展。根据上述的展会分类,可以分别构建指标评价体系。虽然这种分类构建的评价指标能在一定程度上反映展会的效果,但其评价结果却不一定能符合政府的需求。通过调研发现,政府希望通过资金扶持达到几个方面的目的:一是通过补助来帮扶本地会展企业的发展;二是吸引更多外来展会项目落户本地举办;三是通过政策扶持,打造本地品牌展会;四是促进已有展会持续扩大影响和规模。所以,对照政府需求,可将评价指标体系分为自办展、外来展、品牌展和展会增量部分四个方面。

(一)自办展会评价指标体系的构建

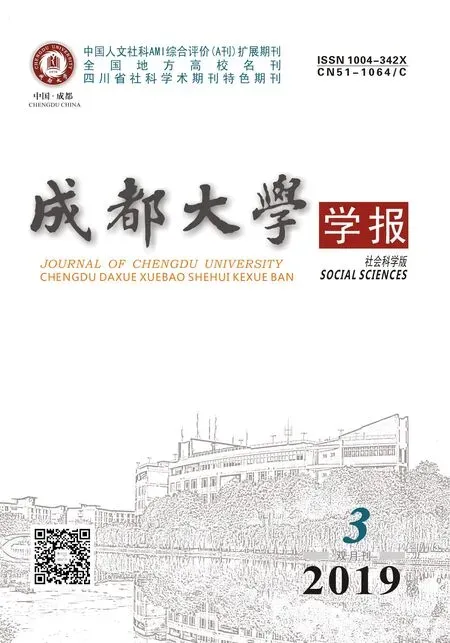

自办展是指当地组展策划机构或者当地政府举办的展会活动,一般这类展会是以当地特有产业为主题,通常规模不大,但对于推动当地产业发展具有较大作用。因此,在评价自办展会时应重点关注其展会的发展潜力。自办展会评价指标体系的建立,应由核心指标和辅助指标两项一级指标组成,每项一级指标下设立数个二级指标,二级指标下再设立数个三级指标,从而形成一个多层次的、可对自办展会总体效果进行评价的指标体系。

核心指标由展会面积、参展人数、展馆收益、展会成交等因素组成,用来反映展会的主要绩效表现,基本可以概括展会的总体表现。其中,展会面积由展会净面积和展位数量组成,参展人数由参展总人数和专业观众人数组成,这两类指标反映了展会主办方、参展商和客商三方共同合作的绩效情况。展馆收益由展会营业收入和展会营业利润组成,这两项指标反映了主办方的核心绩效情况。展会成交由展会成交金额和项目签约金额组成,这两项反映了参展商和客商的核心绩效情况。

辅助指标主要反映自办展会在可持续发展方面的潜力。参展商和客商的持续参与及在展会活动中取得的效益,是影响展会持续发展的重要因素。辅助指标由展位效率、参展企业质量、满意度三类二级指标组成,这三类指标反映了参展商和客商对展会的认可和重视程度。其中,展位效率二级指标包括单位展位成交金额、单位展位客商人数,这两项三级指标,反映了单位展位的效率情况。参展企业质量二级指标包括参展企业数量、重要参展企业的比重、参展决策者的比重三项三级指标,由此反映了参展商对展会的重视情况。满意度二级指标包括参展商满意率和参展观众满意率两项三级指标,反映了参展主体的满意度情况。

核心指标为评价展会的通用指标,既可以用于自办展会的评价,也可以用于其他性质展会的评价,辅助指标是针对自办展的特殊性,侧重评价自办展会的指标。

表1自办展会评价指标体系表

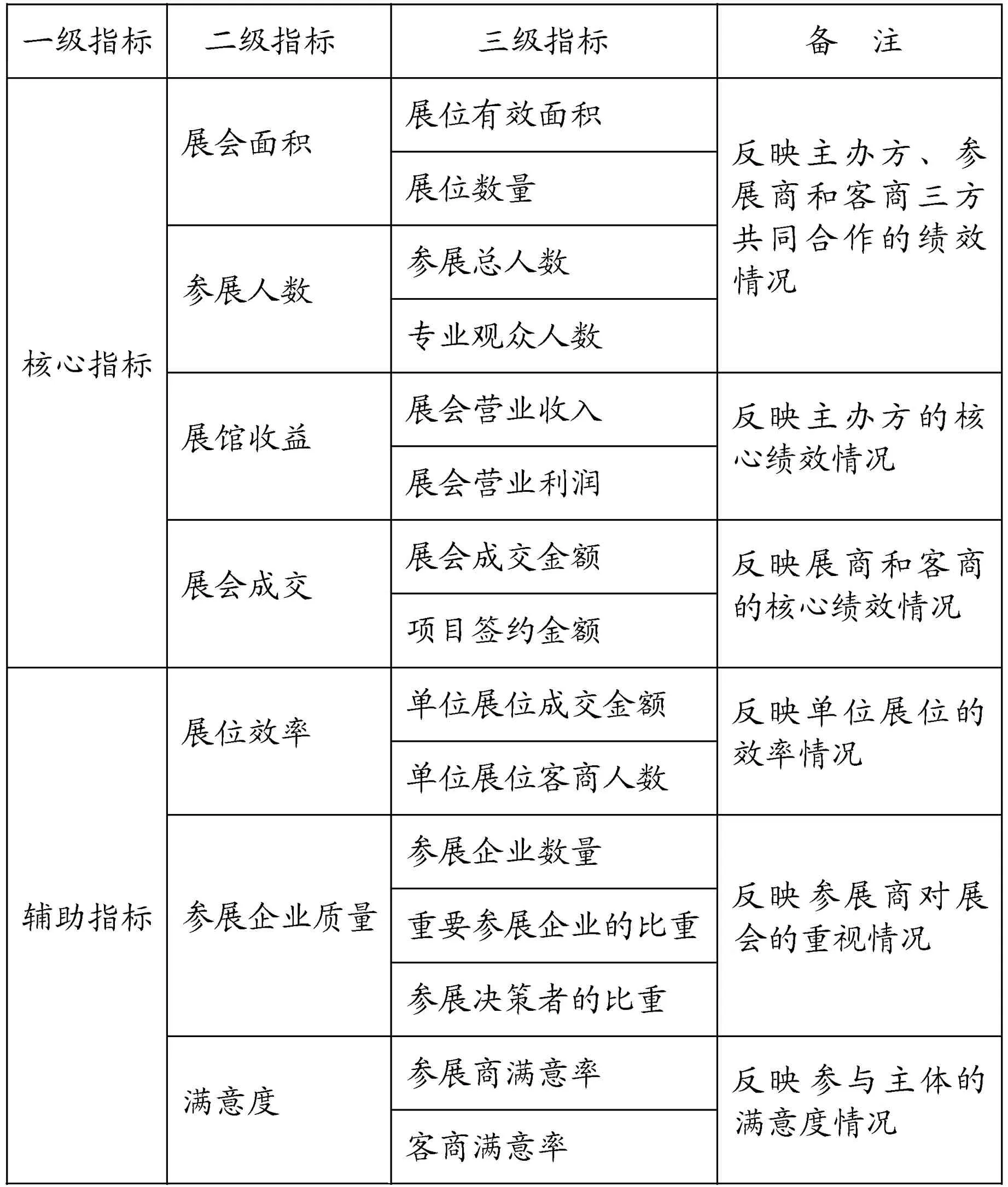

(二)建立外来展会的评价指标

外来展是指在办展地以外的组展策划公司引入当地的展览活动,这类展会可以填补举办城市的产业空白,对城市扩大开放度具有推动作用。因此,在建立外来展会评价指标体系时,除展会面积、参展人数等核心指标以外,应注重外来展会为举办地所带来的社会效益的评价。外来展会的评价指标体系中辅助指标由能够反映展会项目社会效益的指标组成,如满意度、展会品牌建设、媒体宣传程度三类二级指标。

在展会品牌建设二级指标中,包含展会主题突出性和展会连续在本地举办的意向两项三级指标,反映了展会特色和项目落地的意向情况。在媒体宣传程度二级指标中包含官方网站关注度和媒体关注度两项三级指标,反映了展会的影响力情况。在满意度中包含参展商满意率和参展观众满意率两项三级指标,反映了参展主体的满意度情况。

表2外来展会评价指标体系表

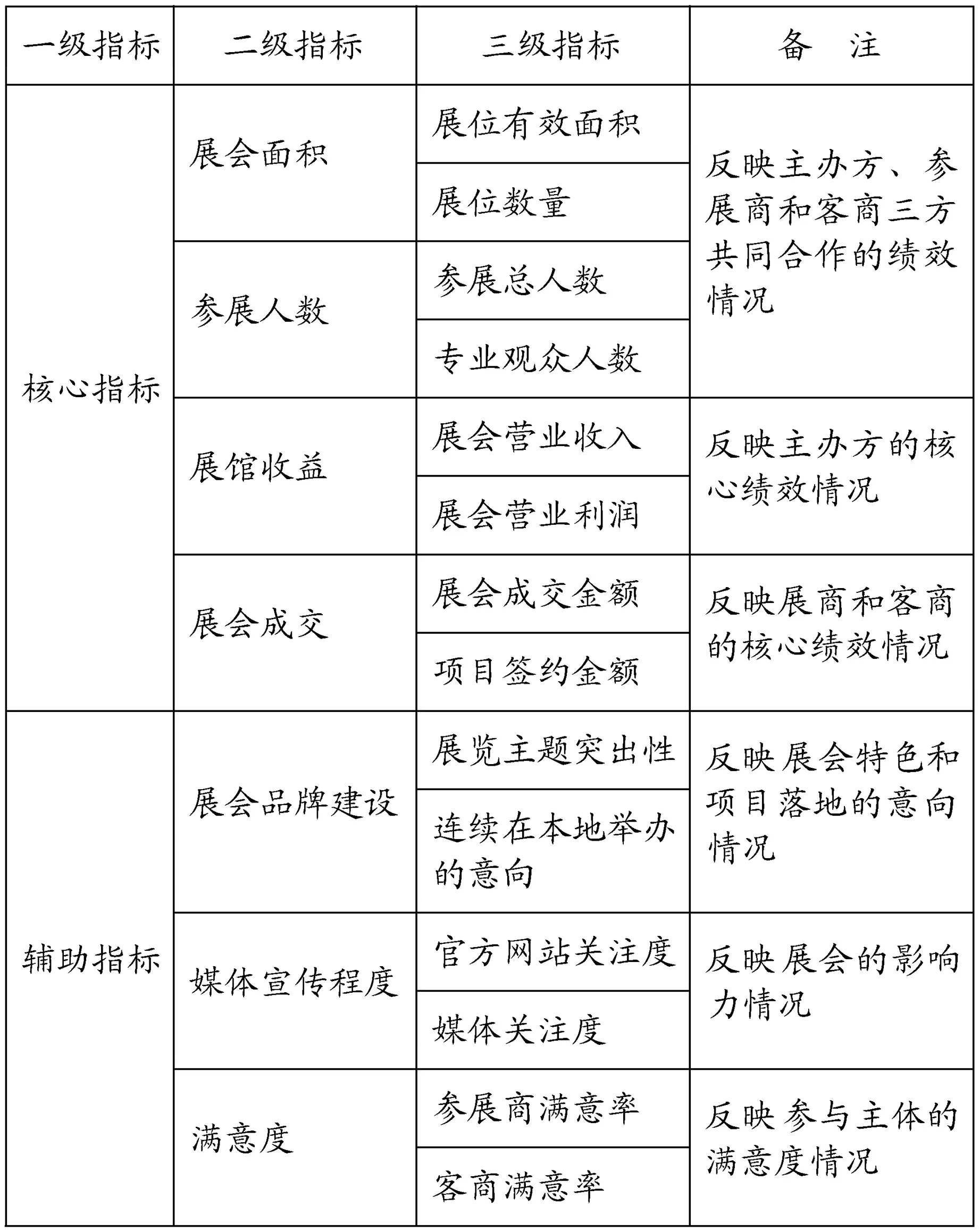

(三)建立品牌展会的评价指标

品牌展会是指在世界、全国或省级范围的某个产业或学术领域具有较大影响力和知名度的展览,这类展会通常影响力较大,等级较高,能提升举办城市的知名度,发挥营销城市的作用。同时,为了吸引这类展会落地,引导主办方使用当地条件较好的会展资源,通过在当地知名场地和场馆举办,提升本地场地、场馆的知名度。所以,在建立品牌展会的评价指标体系时,除展会规模等核心指标以外,也应注重展会的影响力、展会配套等方面的效益。因此,品牌展会的辅助指标由展会影响力、展会配套两类二级指标组成。其中,展会影响力二级指标中,包含展会在业界影响力和展会嘉宾观点的影响力两项三级指标,反映了通过参与展会能否获得行业内重要信息,并且掌握行业的发展趋势和展会在国际、国内或某个特定行业的影响力情况等。展会配套二级指标中包含展馆等级和服务水平两项三级指标。展馆等级反映了展馆场地设计、建筑设计、防火设计、室内环境、建筑设备等硬件水平。服务水平反映了提供商务、购物、休闲、娱乐、交通等配套服务水平。

表3品牌展会评价指标体系表

(四)建立展会增量部分的评价指标

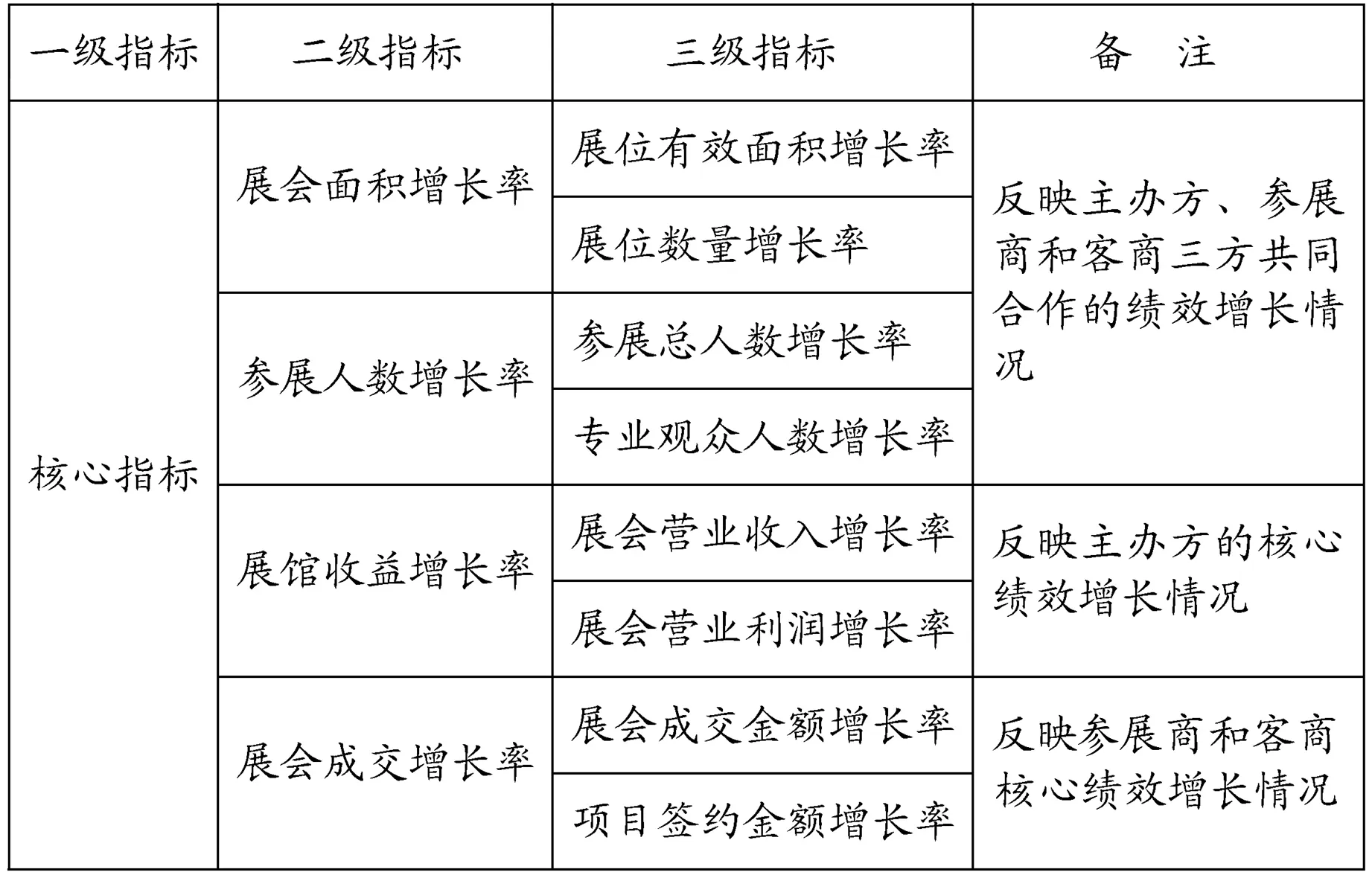

展会增量是指展会相对于上一年(届)的展会绩效增加的部分。我国大部分地方政府都已出台相关激励展会增长的政策。展会所增加的效益能直接反映相关产业在当地的发展情况,同时也带动当地会展业的发展。因此,展会增量部分的评价指标,应注重评价展会在核心指标中的增量部分,考核展会在各部分的增长率。核心指标的增长最能反映展会项目发展效果,其指标体系构建如下。

表4展会增量部分评价指标体系表

(五)评价指标体系的应用

对已构建的评价指标体系,可以通过聘请行业专家和学者根据每个地方的产业需要,对每项指标的权重进行确定。也可以通过层次分析法(AHP)对各项指标进行量化。通过对各指标间进行两两比较,确定各指标之间的相对重要性,构建两两比较的矩阵,由判断矩阵计算被比较指标的相对权重,从而对各项指标进行重要性的排序,再根据重要性的排序对各项指标进行赋值计算,计算出项目的最终得分,从而得出展会项目的绩效。政府主管机构可以根据最终得分,结合每年专项资金的总额,由高到低对申报的展会项目进行资金奖励或补助。另外,政府主管机构也可以根据申报项目的不同性质,对申报项目进行分类,再根据每一类别的项目申报总金额,结合当地产业发展的需要合理分布会展业专项资金,达到科学管理会展业专项资金的目的。

同时,评价指标应根据不同性质展会采用不同的指标体系,审核人员应根据展会进行的不同阶段收集不同的数据,确保数据的真实有效,以正确评价展会的实际效果。

五、结语

基于目前我国城市会展业绩效评价指标体系存在的问题,结合政府对会展项目评价的需求,文章提出了构建展会评价指标体系的原则,在此基础上构建了针对不同性质展会项目的评价指标体系,相对原有的评价指标体系,提高了评价结果的准确度,同时,也使评价工作具备较强的可操作性,可为我国政府在会展业绩效评价方面提供有益参考。