基于Landsat8卫星影像的厦门市水土流失动态变化分析

2019-07-06肖惠珍陈志霞

肖惠珍,陈志霞

(厦门精图信息技术有限公司,福建 厦门 363000)

1 研究区概况

厦门市地处福建省东南沿海九龙江入海处,背山面海,地形自西北向东南倾斜,地貌构成以台地、丘陵、平原、山地为主,平均海拔63.2 m;属南亚热带海洋性季风气候区,受太平洋暖湿气流影响,每年一般有4~5次台风过境,年均气温21 ℃,年均降水量约1 200 mm,终年温暖湿润,盛行东北风;植被种类繁多,以次生植被和人工植被为主;土壤类型以红壤、水稻土和赤红壤为主,不同类型土壤分布与海拔密切相关。随着经济的迅速发展,人多地少、人地矛盾突出的问题愈发严重。在自然和人为因素的共同影响下,厦门市已成为闽南沿海地区水土流失较为严重的区域之一。

2 水土流失影响因子

参考许木土等[1]的研究成果,确定了厦门市区范围内对水土流失影响较大且便于动态监测的3个因子,即土地利用类型、植被覆盖度和坡度。

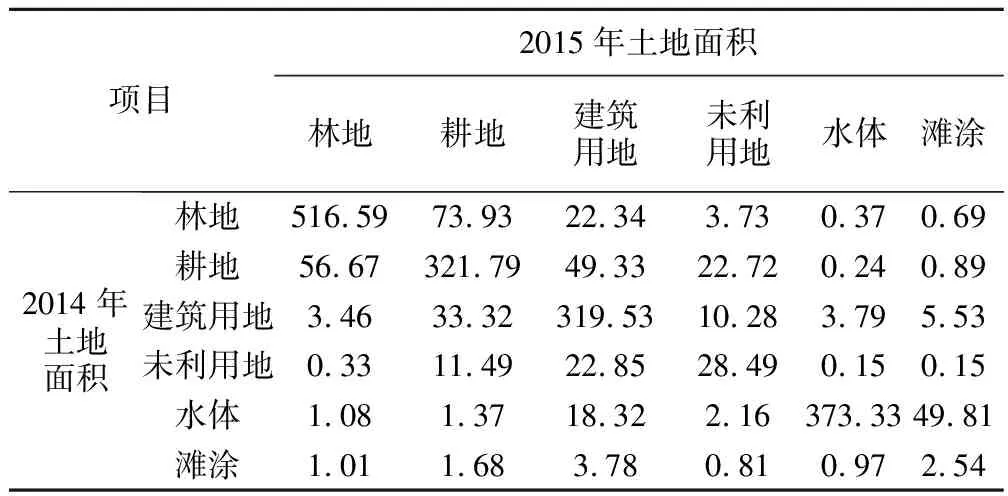

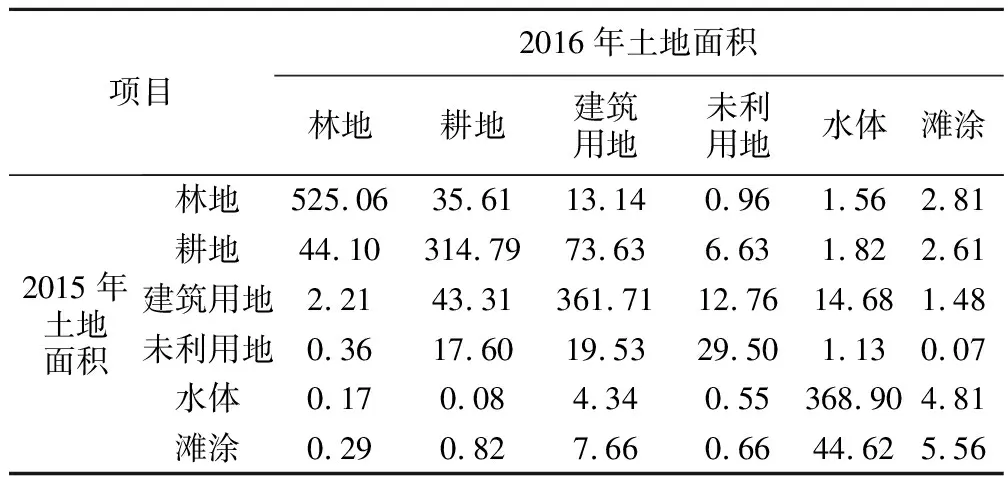

(1)土地利用类型。不合理的土地利用是导致水土流失的主要原因之一,用土地利用转移矩阵可以很直观地反映土地利用变化情况。本研究采用两个时相的土地利用类型图进行叠加计算,得到2014—2015、2015—2016年土地利用转移矩阵,见表1、2。

由表1、2知,厦门市林地主要转化为耕地,其次是建筑用地。2014—2015年有11.97%的林地转化成了耕地,3.62%转化为建筑用地;2015—2016年有6.15%的林地转化为耕地,2.27%转化为建筑用地。耕地主要转化为林地和建筑用地,而建筑用地又主要转化为耕地。未利用地主要转化为建筑用地和耕地,其中城市用地范围的未利用地主要转化为建筑用地,非城市用地范围的未利用地主要转化为耕地。滩涂和水体面积变化主要受潮位变化的影响。

表1 2014—2015年厦门市土地利用转移矩阵 km2

表2 2015—2016年厦门市土地利用转移矩阵 km2

(2)植被覆盖度。植被覆盖可以削弱水滴的重力势能,使得雨水不直接冲击地面,从而减轻水土流失。当达到一定郁闭度时,植被能有效保护土壤不被侵蚀。本研究基于像元二分模型的归一化植被指数(NDVI)估算植被覆盖度(fc)[2]。植被覆盖度计算公式为

fc=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)

式中:NDVI为归一化植被指数;NDVIsoil为没有植被覆盖区域的NDVI值;NDVIveg为完全被植被覆盖区域的NDVI值。

NDVI的值介于-1~1:当取值小于零时,表示地物对可见光高反射,一般为水体、云、雪等;等于零时,表示地表为裸地,一般为岩石、裸土等;大于零时,数值越大,表示植被覆盖度越高。考虑到没有实测数据,NDVIveg和NDVIsoil取一定置信度范围内的NDVImax和NDVImin,而这两个值可以通过统计研究区NDVI值的累积概率分布来获取,取累积概率为95%的值为NDVImax,累积概率为5%的值为NDVImin。

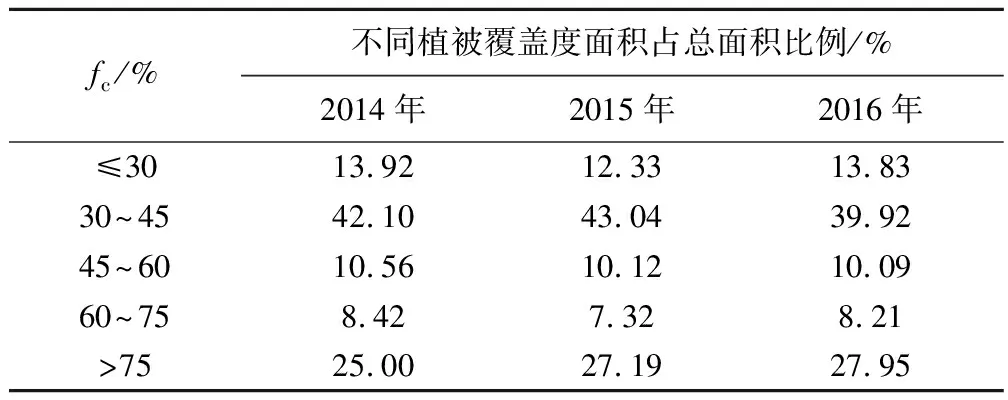

由表3知,厦门市植被覆盖度以30%~45%为主,其次是>75%。调查结果显示,植被覆盖度>75%的地区主要是有植被覆盖的山区,覆盖度45%~75%的主要是耕地和海拔较低的林地,覆盖度0~45%的主要为城区用地。2014—2016年,厦门市植被覆盖度有所增加,尤其是高植被覆盖区域面积增加较明显。

表3 2014、2015、2016年厦门市植被覆盖状况

(3)地形坡度。坡度能表示地表单元陡缓的程度,在一定范围内坡度越大,径流速度越快,水流冲刷能力越强,水土流失就越严重。从2016年厦门市的DEM中提取坡度信息可知:厦门市整体坡度较为平缓,67.80%的地区坡度在5°以下,主要是海域、建筑用地、耕地和滩涂等;坡度>5°的地区多是林地,主要分布在翔安东部、同安北部和集美西部的山区。

3 水土流失动态监测结果

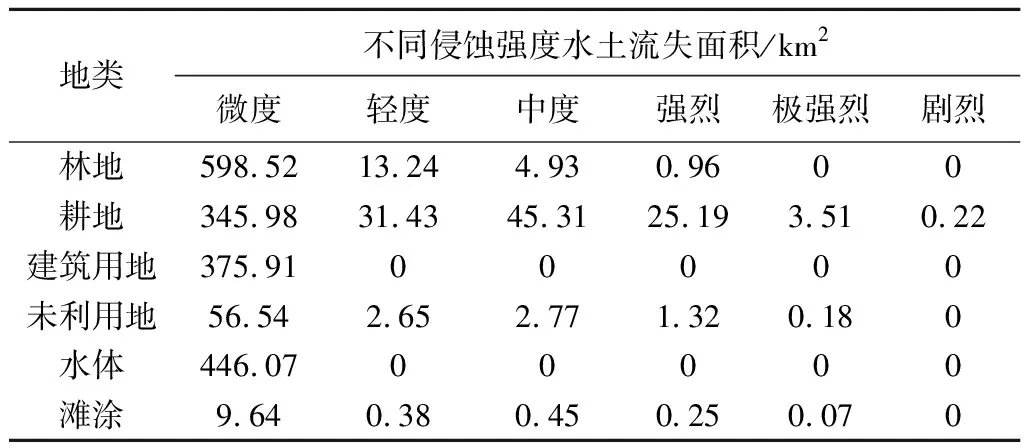

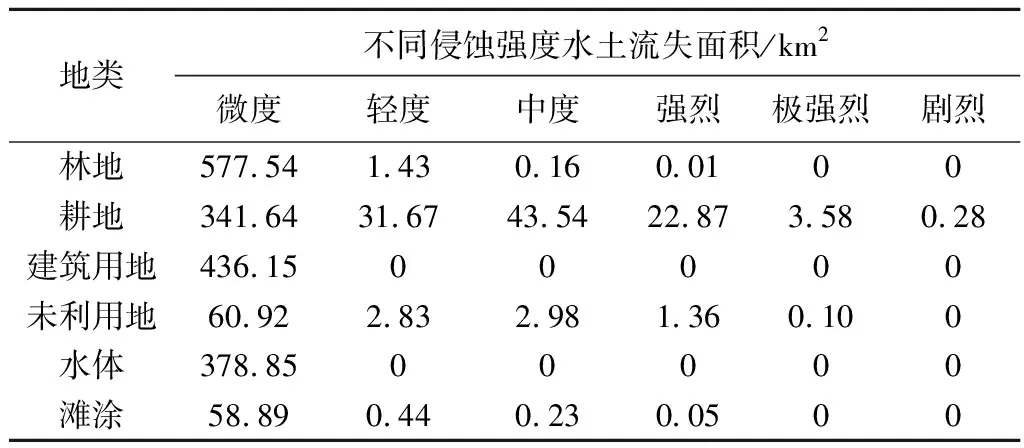

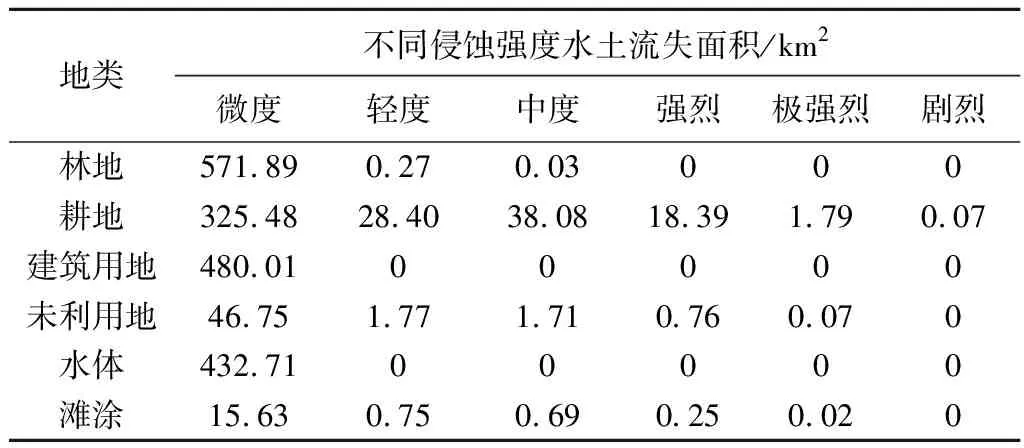

参照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190—2007),结合研究区实际情况,整理得到本研究厦门市水土流失强度分级标准。将土地利用分类图、植被覆盖度分级图、地形坡度分级图进行叠加计算[3-5],分别得到2014、2015、2016年3个时相的水土流失强度分级结果,见表4—6。

从单一时相的强度分级结果来看,2014—2016年厦门市绝大部分地区是微度侵蚀区,极强烈及其以上侵蚀面积很小,引起较强侵蚀的地类主要是耕地和未利用地。从3个时相侵蚀强度分级变化情况来看,厦门市轻度及其以上侵蚀面积逐年减少,说明整体侵蚀强度有所降低,尤其是强烈及其以上侵蚀面积减少明显,由2014年的31.70 km2减少到2016年的21.35 km2,减少了32.65%。

表4 2014年厦门市各地类水土流失强度分级结果

表5 2015年厦门市各地类水土流失强度分级结果

表6 2016年厦门市各地类水土流失强度分级结果

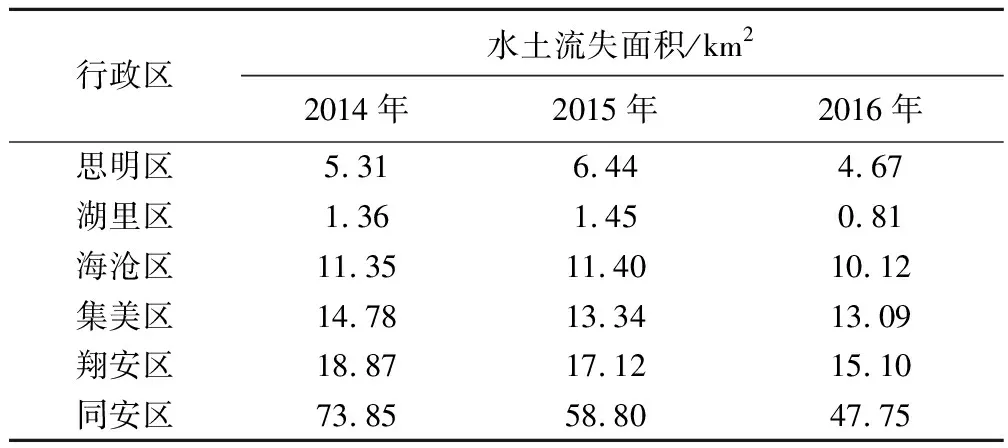

将2014—2016年厦门市的水土流失面积按行政区进行统计,结果见表7。其中,同安区的水土流失情况最为严重,其水土流失面积占全市流失总面积的50%以上,这是由于该区地形破碎复杂,特别是境内的多个开山采石点严重破坏地表,导致了严重的水土流失;其次是耕地面积较大的翔安区;思明区和湖里区水土流失面积最少,这是由于两区经济发达,城区绿化面积大,水土保持设施较完善。2014—2016年厦门市各区水土流失状况都得到了改善,水土流失面积有明显减少。

表7 2014—2016年厦门市各行政区水土流失面积

4 结 语

基于厦门市2014—2016年三期Landsat8遥感影像数据,利用GIS空间分析功能,依据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190—2007),对厦门市的水土流失动态变化进行分析,得到以下结论:

(1)厦门市占地面积最大的地类是林地,占土地总面积的30%左右。从土地利用变化来看,2014—2016年主要表现为建筑用地持续增加,林地、耕地持续减少。

(2)厦门市区植被覆盖度以30%~45%为主。监测数据显示,近年来厦门市区低植被覆盖区面积逐年减小,而高植被覆盖区面积明显增加,植被覆盖度变化呈现稳中有小幅增长的趋势。

(3)对厦门市三个时相不同强度水土流失面积统计分析发现,厦门市区轻度及其以上侵蚀面积逐年减少,尤其是强烈及其以上侵蚀面积减少明显。从各个行政区来看,水土流失最严重的是开山采石点较多的同安区,其次是耕地面积较大的翔安区,思明区和湖里区水土流失相对较轻。