赣南水土保持植物措施和工程措施防控效应研究

2019-07-06莫明浩聂小飞

胡 皓,莫明浩,聂小飞,陈 浩

(1.江西省水土保持科学研究院,江西 南昌330029; 2.江西省土壤侵蚀与防治重点实验室,江西 南昌330029)

水土流失是土壤侵蚀的一种主要形式。水土流失不仅会导致土地退化、耕地毁坏,而且会造成面源污染[1],破坏水环境,而水土保持措施在截流减沙的同时,对面源污染也具有防控作用。赣南曾是我国南方水土流失最严重的地区之一,自20世纪80年代全国八片水土保持重点治理工程实施以来,赣南水土保持生态建设取得了显著成效[2]。水土保持措施会对山丘区水文、水环境产生重要影响[3],为了进一步研究赣南红壤坡面适宜的水土保持措施,本研究借助坡面径流小区的常年观测试验成果,研究水土保持植物措施和工程措施的蓄水、保土、减污效应,以期为南方红壤区水土流失与面源污染防控提供数据支持。

1 研究区概况

研究区选在江西省赣州市于都县左马小流域。左马小流域位于于都县城南30 km处,流域面积3.2 km2,地处赣江支流上游、国家水土保持重点建设工程项目区范围内。小流域以丘陵岗地地貌为主,北部有低山,最低海拔为108 m,最高海拔为314 m,坡度多在5°~25°;地处中亚热带季风湿润气候区,具有雨量充沛、气候温和、光照充足、四季分明、无霜期长等特点,年均降水量1 507.5 mm;土壤类型为花岗岩发育的红壤,土地利用类型以林地和果园为主,植被以松、杉、灌木类为主,其土壤类型和水土保持措施在赣南地区具有较好的代表性。

2 研究方法

2.1 试验设计

在土层厚度均匀、土壤理化特性较一致、坡度较均一的同一坡面上,根据研究目的,设置5个标准径流小区。小区地理坐标为115°24′14″E、25°55′01″N,水平投影面积为100 m2(5 m×20 m),坡度为25°。小区周边设置有围埂,以阻止小区内外部径流交换,围埂高出地表30 cm、埋深45 cm。小区下方修筑有横向集水槽(矩形槽,长5 m、宽30 cm、深20 cm),承接小区径流及泥沙,并由PVC管引入径流池。径流池根据当地可能发生的最大暴雨和径流量设计成A、B、C三个池子,A池尺寸为1.0 m×1.0 m×1.0 m,B、C池尺寸均为1.0 m×1.0 m×0.8 m。径流池设有五分法V形三角分流堰,径流池内壁正面均安装有搪瓷水位尺。小区附近安装有自记雨量计,实时记录降雨量,小区观测和管理方法均按《水土保持试验规程》(SL 419—2007)进行[4]。

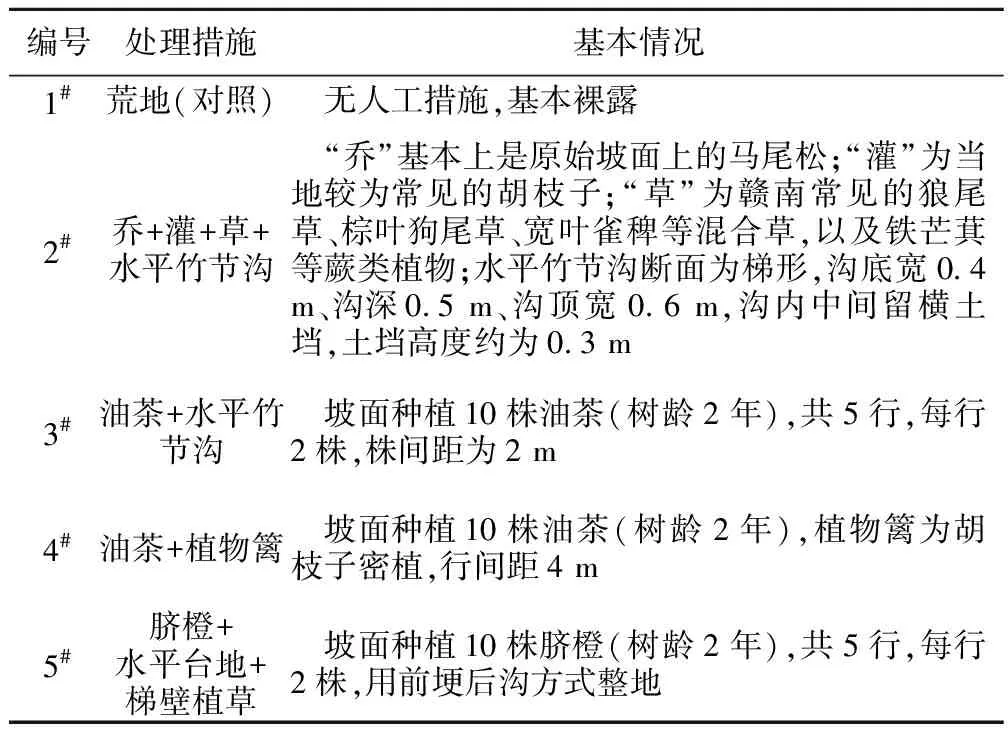

研究区红壤坡面现有的水土保持植物中乔木为马尾松,地被覆盖植物主要是铁芒萁和胡枝子。为了更好地保持红壤坡面的原始性,径流小区的处理设计在原有坡面基础上适当调整。赣南生态防护型水土流失治理中典型的水土保持工程措施有水平竹节沟,它是通过在山坡沿等高线每隔一定距离修建的截流、蓄水沟蓄水拦沙,在沟内间隔一定距离设置一个横土垱以间断水流,因形似竹节而得名[5];高效开发型水土流失治理中经果林开发的典型水土保持措施有前埂后沟、水平台地、梯壁植草[5]等。根据上述常用措施及当地农业耕作方式的特点,设计了5种处理措施小区,详见表1。

表1 不同处理措施小区基本情况

2.2 观测及数据获取方法

径流小区于2009年建成,本研究观测期为2010—2012年。各项数据中,降雨量采用自记雨量计测定;径流量和泥沙量采用人工观测,根据径流池中水位尺的读数由试验站事先率定好的公式计算径流量;利用次降雨过程中采集的水样过滤烘干测定含沙量,进而根据径流量计算侵蚀泥沙量;次降雨过后采集水样和泥沙样,分别测定氮和磷的含量;水样中总氮、总磷测定分别采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法和钼酸铵分光光度法;泥沙样中全氮和全磷测定分别采用高氯酸-硫酸消化扩散吸收法和钼锑抗比色法。

3 试验结果与分析

3.1 降水特征

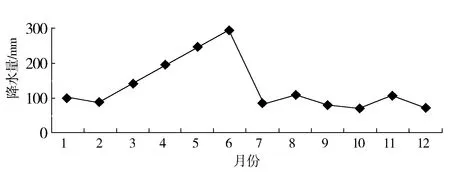

2010—2012年研究区降水量丰富,平均年降水量为1 594 mm,但年内降水量分配不匀(图1),4—6月份降水量较大,降水量峰值出现在6月份,其他月份降水量明显较小。对3年中76场侵蚀性降雨的产流产沙特征进行分析,径流小区场降雨的产流、产沙量与降水量有较好的相关关系,即降水量越大,产流、产沙量也越大,同时产沙量与产流量也表现出基本一致的变化规律。

图1 2010—2012年研究区降水量年内分布

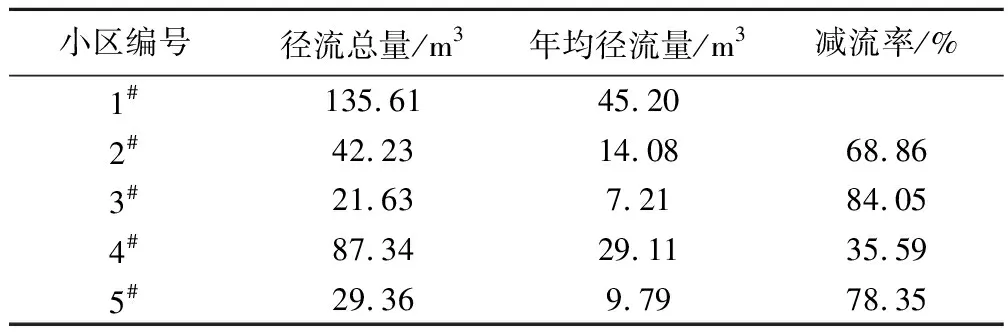

3.2 蓄水减流效应

采用水保法(成因分析法),将水土保持措施小区(2#、3#、4#、5#小区)的径流量与对照小区(1#小区)对比计算蓄水减流效应(表2)。由表2知,年均径流量最小的为3#小区,其径流量仅为年均径流量最大小区(1#小区)的16%,另外2#和5#小区的蓄水减流效应也很明显。2#—5#小区减流率分别为68.86%、84.05%、35.59%、78.35%。2#、3#、5#小区减流效应较好的原因是采取水平竹节沟或水平台地等工程措施后截短了坡长,分段拦蓄径流,改变了下垫面,微地形的改变使得径流水动力减小,汇流方式也随之变化,同时植物措施增加了地表覆盖,增加了土壤入渗,因此水土保持措施小区产流量明显减小。

表2 2010—2012年不同措施小区径流量特征分析

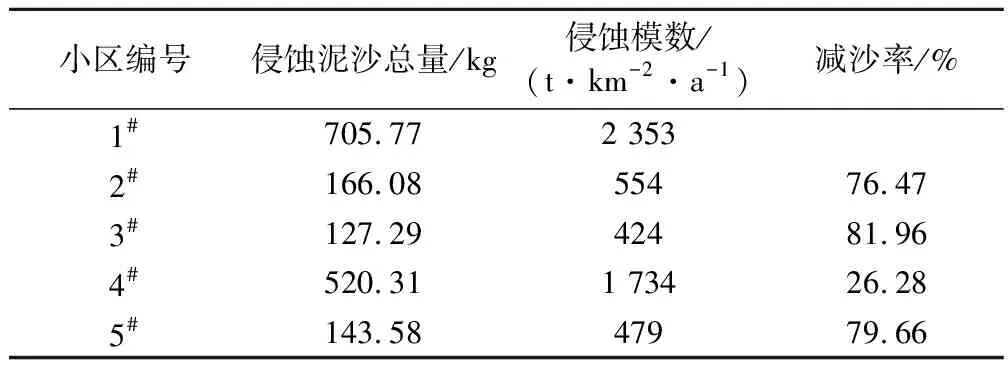

3.3 保土减沙效应

通过计算特征指标——减沙率来反映不同措施的保土减沙效应。本研究用水保法将采用水保措施小区的产沙量与对照小区进行对比计算减沙率(表3)。由表3知,3#和5#小区侵蚀模数较小,分别为1#小区的18%和20%,属于微度侵蚀;1#和4#小区侵蚀模数较大,分别为2 353、1 734 t/(km2·a),属于轻度侵蚀。相比1#小区,2#、3#、5#小区减沙效果明显,减沙率分别为76.47%、81.96%和79.66%,而4#小区减沙效果一般,减沙率仅为26.28%。相对荒地而言,在红壤坡地种植经济林能够治理水土流失,并且获得经济收益,但是建设初期如无水平竹节沟等配套工程措施,地表原始植被遭破坏后土壤颗粒容易被雨滴溅起,产生水土流失,所以需要植物措施与工程措施相结合。

表3 2010—2012年各小区产沙量特征分析

3.4 防控污染效应

3.4.1 防控径流携带氮磷污染效应

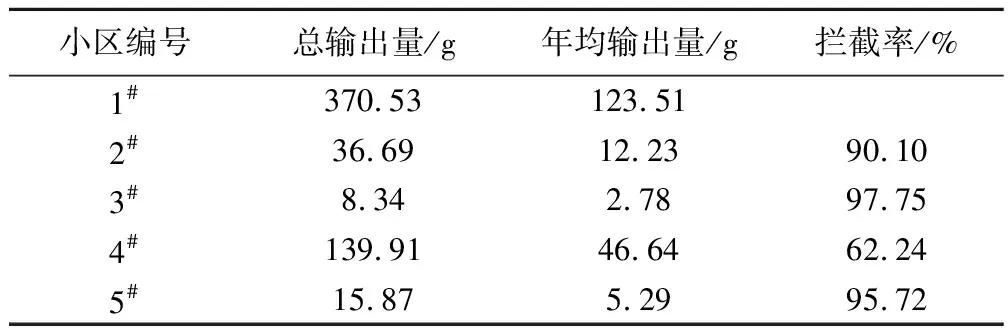

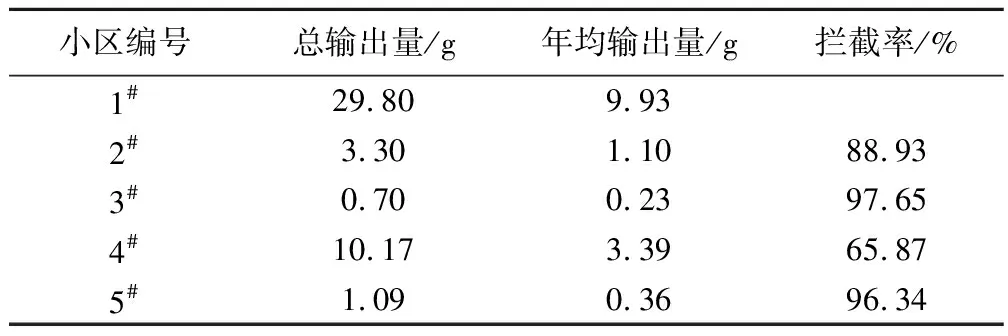

以1#小区为对照,通过对各小区自然降雨后的径流进行取样分析,研究水土保持措施对径流携带的氮、磷等溶解态污染物的防控效应,结果见表4、5。由表4、5知,3年中5个小区的总氮输出量为8.34~370.53 g,产生的总磷输出量为0.70~29.80 g,总磷随径流输出量远小于总氮。3#小区年均输出的总氮、总磷量均为最小,都仅为年均输出量最大的1#小区的2%。此外,2#、5#小区拦截氮、磷污染物效应也很明显。2#至5#小区总氮拦截率分别为90.10%、97.75%、62.24%、95.72%,总磷拦截率分别为88.93%、97.65%、65.87%、96.34%。由于采取的植物措施和工程措施对地表径流具有拦截作用,以及植物对营养物质具有吸收作用,因此水土保持措施小区对随径流输出的溶解态面源污染物有防控效果。

表4 2010—2012年各小区总氮随径流输出量特征分析

表5 2010—2012年各小区总磷随径流输出量特征分析

3.4.2 防控泥沙携带氮磷污染效应

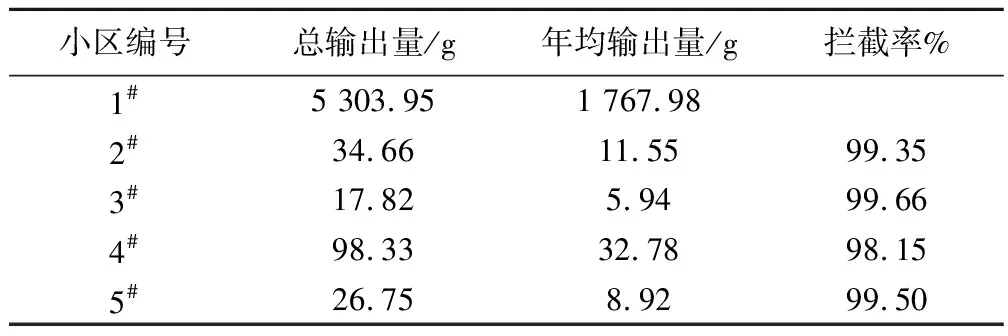

以1#小区为对照,通过对各小区自然降雨后的径流进行取样分析,研究水土保持措施对泥沙携带的氮、磷等吸附态污染物的防控效应,见表6、7。由表6、7知,3年中5个小区产沙中全氮年均输出量为15.89~41.73 g,全磷年均输出量为5.94~1 767.98 g。采取水保措施的小区中,3#小区全氮、全磷年均输出量均为最小,分别为输出量最大小区(1#小区)的38.1%和0.3%,除4#小区外,各小区对全氮随泥沙输出的拦截率比较接近。同时,各水土保持措施小区对减少全磷输出的效果都很明显。2#至5#小区全氮输出拦截率分别为49.75%、61.91%、17.09%、57.46%,全磷输出拦截率分别为99.35%、99.66%、98.15%、99.50%。分析2#、3#、5#小区氮磷输出量减少的主要原因,是植物措施和工程措施具有保土减沙作用,对随泥沙输出的吸附态面源污染物有防控效果。

表6 2010—2012年各小区全氮随泥沙输出量特征分析

表7 2010—2012年各小区全磷随泥沙输出量特征分析

4 结 论

为定量研究水土保持措施对水土流失及面源污染的防控效果,本研究通过赣南红壤坡地径流小区的定位观测和试验分析,研究了乔灌草、水平竹节沟等植物措施和工程措施的水土流失及面源污染防控效应。在小区尺度,水保林+工程措施减流率为69%左右、减沙率为76%左右,总体次于经果林+工程措施的减流率(78%~84%)和减沙率(80%~82%),但优于经济林+植物篱。水保林+工程措施、经果林+工程措施、经济林+植物篱三类水保措施总氮(含溶解态和吸附态)的年平均输出量分别为332、209、812 kg/km2,相对于荒地(输出量1 652 kg/km2)的拦截率分别为80%、87%、51%;总磷(含溶解态和吸附态)的输出量分别为127、77、362 kg/km2,相对于荒地(输出量17 779 kg/km2)的拦截率均在98%以上。可见,在赣南红壤坡地水土保持措施具有良好的防控面源污染物输出、优化水环境的效果。