基于格网的伏牛山区土地利用变化对生态服务价值影响研究

2019-07-05郭椿阳周伯燕高建华

郭椿阳,高 尚,周伯燕,高建华,*

1 河南大学环境与规划学院,开封 475004 2 陕西师范大学地理科学与旅游学院,西安 710119

生态系统服务是指人类通过生态系统结构、过程和功能直接或间接得到的生命支持产品和服务[1],以满足生存、健康、福祉等多种需求[2]。联合国千年生态系统评估计划指出,全球60%的生态系统正在或已经退化,其中人类活动是主要诱因之一[3]。土地利用变化(Land Use Change, LUC)是人类活动作用于生态系统的重要方式[4],通过影响生态系统的格局与过程,改变着生态系统产品与服务的供给[5],对生态系统服务价值(Ecosystem Services Value, ESV)起决定性作用。随着全球土地计划、生态系统和生物多样性经济学项目计划、生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台等一系列国际项目的实施,极大推动了土地利用变化与生态系统服务研究的融合[6],以土地利用变化为视角评估生态系统服务价值,已经成为全球变化研究领域的核心命题之一[7]。

目前国内外关于LUC对ESV影响研究取得了较为丰富的成果。如石龙宇等[8]将土地利用强度指数与ESV进行相关分析,Song等[9]通过弹性指数衡量LUC对ESV的影响,但此类定量研究没有考虑不同土地利用类型及其变化对ESV的影响。又如Blumstein等[10]、Lawler等[11]、魏慧等[12]通过分析土地利用和生态系统服务价值的变化,研究目标区域LUC对ESV的影响。此类研究虽然弥补了上述定量研究的不足,但大多从土地利用类型的数量变化角度入手,忽略了土地利用变化与生态系统服务价值的空间作用关系。显而易见,土地利用变化受自然、经济、政策等因素的影响,具有很强的空间差异性,不同空间区位上的土地利用变化对生态系统服务价值的影响不尽相同。而传统的土地利用转移矩阵仅能描述研究区土地利用类型和面积的变化,缺乏对土地利用变化空间属性的考虑,因此如何从空间上解析土地利用变化对生态系统服务的影响,成为本文拟解决的关键问题。目前已有一些学者开始关注这一研究方向,如Lukas等[13]、Camacho等[14]强调在进行土地利用变化与生态系统服务价值研究时不能忽略空间因素的作用,但他们在研究中仅考虑了生态系统服务价值的空间变化,忽略了土地利用变化的空间特征,导致结果有所偏颇。Arowolo等[15]、姜忆湄等[16]、Li等[17]虽然考虑了土地利用的空间变化,但未将其与生态系统服务价值空间变化有机结合。土地利用变化图谱能够以图谱单元来记录土地利用变化的时空复合信息[18],对土地利用变化的空间位置和空间行为具有很好的指示性[19];热点分析能够有效表达ESV的空间变化特征,因此将二者结合能够从空间层面上较好反映LUC对ESV的影响。

伏牛山区位于我国第二阶梯向第三阶梯过渡带,是我国南北地理分界线的一部分,是南水北调中线引水工程渠首所在地,是丹江口水库最重要的水源涵养林区,承载着极重要的生态功能。20世纪90年代以来,在快速城镇化背景下,伏牛山区土地利用变化剧烈,深刻影响着区域生态系统结构和功能。因此,研究LUC对ESV的影响对于指导伏牛山区土地资源开发利用和生态环境保护具有重要的理论意义和现实价值。本研究在分析伏牛山区1990—2015年土地利用变化和生态系统服务价值的基础上,利用土地利用转移矩阵、土地利用变化图谱和ESV热点分析工具,在格网尺度上探究土地利用数量变化和空间变化对生态系统服务价值的影响。研究的创新之处在于分析不同空间区位上生态服务价值增减的主要土地利用类型及原因,为伏牛山区土地利用精准调控提供技术支撑,为提高生态服务价值提出针对性对策提供理论依据。

1 研究区概况

伏牛山位于河南省西南部,属北亚热带向暖温带的过渡带,年均气温13.6—15.1℃,年均降水量700—1100 mm,是河南省境内平均海拔最高、自然生态保存完好的山区。伏牛山区是北亚热带山地生态环境标志地,生物资源丰富,对于维护区域生态环境有不可替代的作用。行政区划上,伏牛山区包括三门峡的卢氏县,洛阳的栾川县、嵩县、汝阳县,南阳的淅川县、西峡县、内乡县、南召县,平顶山的鲁山县,总面积24058 km2,总人口541万人。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

伏牛山区1990—2015年的土地利用分类矢量图由中国科学院资源环境科学数据中心提供(http://www.resdc.cn),解译精度达90%以上,该系列数据将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地以及未利用地。行政区划数据来源于黄河下游科学数据中心(http://henu.geodata.cn)。统计数据来源于《河南省统计年鉴》、《中国农产品价格调查年鉴》。

2.2 研究方法

2.2.1土地利用变化测算

土地利用变化测算方法多样,本文选取土地利用数量变化和转移矩阵进行测度。土地利用转矩矩阵用以描述研究初期和末期区域土地利用类型间的转化情况,可以揭示土地利用类型之间的转移方向和性质[20],表达式为:

(1)

式中,S为各地类面积,n为土地利用类型数,i、j分别为研究初期和末期土地利用类型。

2.2.2生态系统服务价值测算

(1)生态系统服务价值评估方法。ESV评估方法多样,可概括为单位服务功能价格法和基于单位面积价值当量因子法[21]。其中当量因子法最早由Costanza等[22]学者提出,后经国内学者谢高地等人修改,得出中国的生态系统服务价值当量[23]。由于该方法使用简便、数据需求少、评估结果可比性高,现已成为评估ESV最常用的方法,被大多数学者采用。本文也选用此方法进行评估,并根据单位面积农田粮食生产的经济价值量[24]和区域修正系数(河南省为1.39),对生态服务价值当量进行修正。最终得出伏牛山区生态系统服务价值评估系数表(表1),表中建设用地价值系数,主要参考赵江等[25]、张骞等[26]的研究成果。

表1 伏牛山区生态系统服务价值系数表/(元 hm-2 a-1)

ESV:生态系统服务价值,Ecosystem Service Value

生态系统服务价值计算公式如下:

(2)

式中,ESV为生态系统服务价值,Ak是土地利用类型k的面积,VCk是生态系统服务价值系数,ESVf为第f项生态系统服务价值,VCfk是第k种土地利用类型第f项服务价值系数。

(2)生态系统服务价值热点分析。热点分析可用于探究ESV空间变化是否具有高值集聚(热点)和低值集聚(冷点)的现象,以及确定高值区和低值区在空间上发生聚类的位置,公式如下[27]:

(3)

若某范围内ESV变化量与周围相比高出较多时,则成为具有显著统计学意义的热点,称为ESV增值热点区,表示生态系统服务价值在该区增幅较大;若某范围内ESV变化量与周围相比低较多时,则成为具有显著统计学意义的冷点,称为ESV损失冷点区,表示生态系统服务价值在该区减幅较大。

2.2.3土地利用变化对生态系统服务价值的影响测算

此项研究包含两方面:一是土地利用数量变化对ESV的影响,二是土地利用空间变化对ESV的影响。前者的基础数据为土地利用转移矩阵,据此计算得到ESV转移矩阵。后者的基础数据为土地利用变化图谱和ESV变化热点图,通过二者的叠加探究空间维度下LUC对ESV的影响。其中LUC对ESV的影响程度通过贡献率这一指标来衡量,公式如下:

(4)

式中,ρ为贡献率,ESVo为各土地利用类型变化所导致的生态系统服务价值增(减)量,ΔESV为所有土地利用变化导致的生态系统服务价值总增(减)量。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

3.1.1土地利用数量变化分析

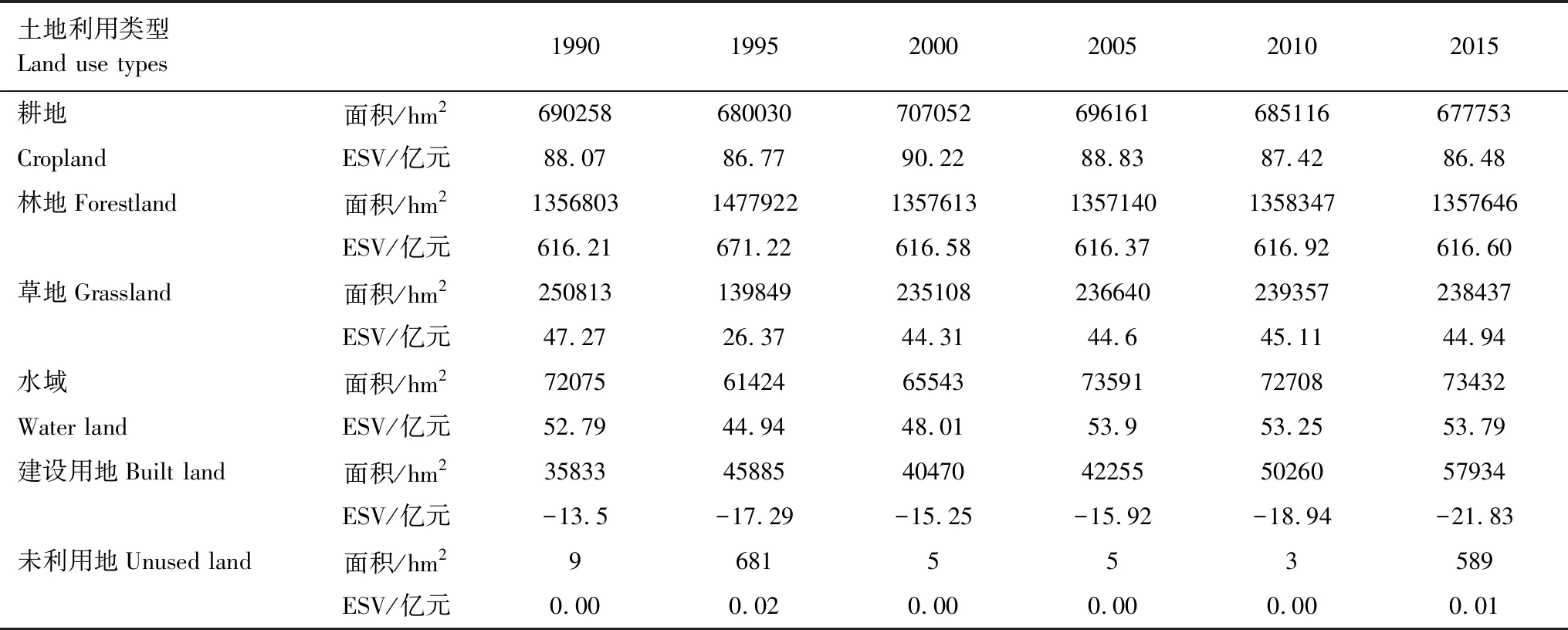

对土地利用数据中各地类面积进行统计,得到伏牛山区各地类面积(表2)。从用地结构看,伏牛山区最主要的地类是林地,占整个研究区域的56.43%,其次是耕地,占28.17%。从用地变化看,以建设用地、耕地、草地的变化为主,其中建设用地大幅增加,面积扩大22101 hm2;耕地和草地大幅度下降,面积分别减少12505、12376 hm2。造成这种变化的原因主要有两个:一是随着20世纪90年代以来我国经济的迅速发展,伏牛山区为了发展经济、提升城镇化水平,城镇建设用地和农村居民点用地迅速扩张并占用大量耕地、草地等生态用地。二是受退耕还林政策影响,伏牛山区一部分坡度较大的耕地转移为林地。

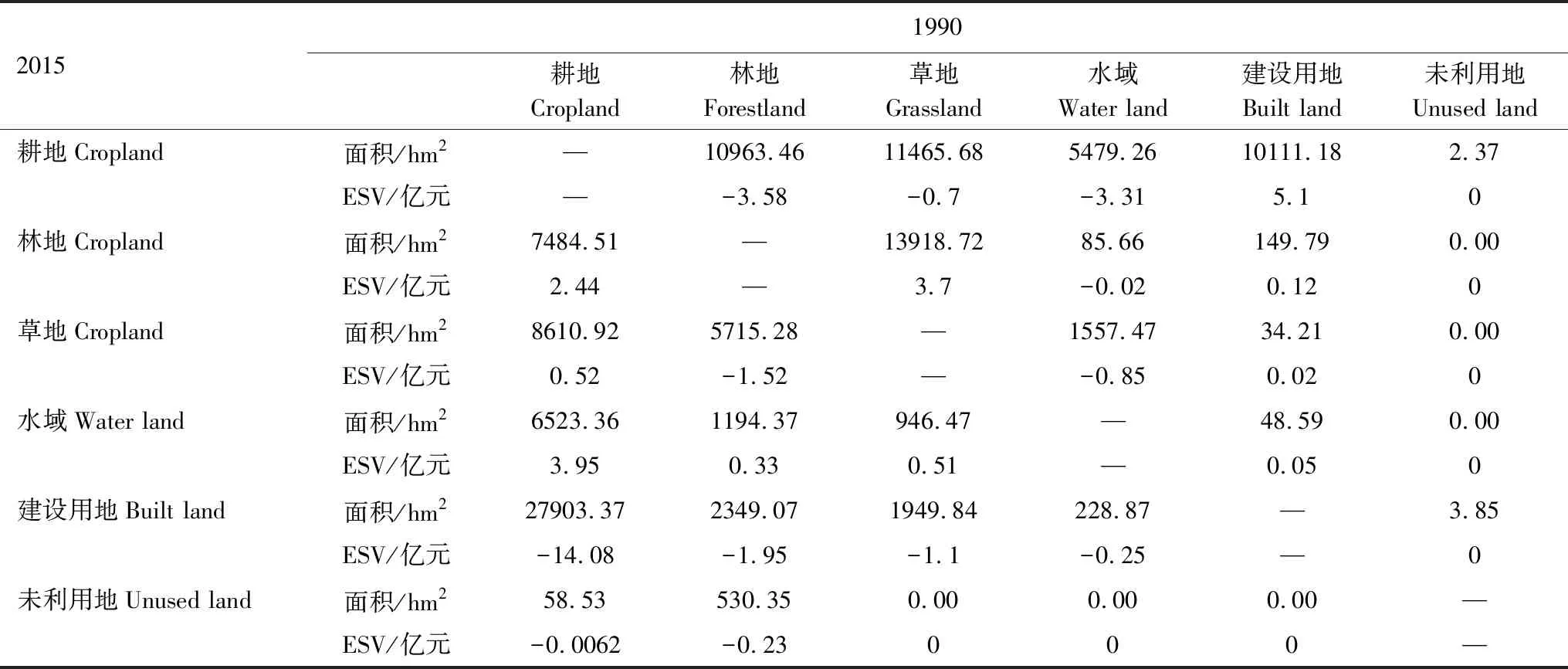

3.1.2土地利用转移分析

运用ArcGIS的分析工具得到1990—2015年土地利用转移矩阵(表3)。伏牛山区土地利用转移主要特点如下:(1)耕地转入与转出面积最多,分别为38021.95、50580.69 hm2,其中主要转入源为草地、林地和建设用地,主要转出源为建设用地。(2)建设用地转入转出面积不大,但转入面积与转出面积相差最多,其中转入面积32435.00 hm2,转出面积10343.77 hm2,二者相差22091.23 hm2,建设用地的主要转入源为耕地,主要转出源也为耕地,说明伏牛山区建设用地与耕地的置换规模、建设用地对耕地的占用面积都较大。

表2 1990—2015年伏牛山区土地利用类型面积和生态系统服务价值

表3 1990—2015年伏牛山区土地利用和生态系统服务价值转移矩阵

3.2 生态系统服务价值分析

3.2.1生态系统服务价值测度

根据伏牛山区土地利用数据和表1,得ESV变化表(表2,表4)。结果表明,研究期内伏牛山区ESV呈波动下降趋势,25年间下降了10.85亿元。

从不同土地利用类型的生态价值上看(表2),林地价值最高,占总价值量的77.97%;其次是耕地、水域、草地,分别占总价值量的10.94%、6.80%、5.68%;未利用地的价值近乎为0;建设用地的价值量为负值,是唯一具有负向生态效应的地类。研究期内,不同地类的ESV表现出不同的变化特征。其中建设用地ESV减少了8.33亿元,减幅最大,主要由于建设用地快速扩张导致;水域ESV增加了1亿元,增幅最大,主要是由于南水北调中线工程建设使水域面积增加所致。

从不同服务功能的生态价值上看(表4),调节服务价值最高,占总价值量的50.24%,其次为支持服务、供给服务和文化服务,分别占29.67%、11.62%、7.09%。研究期内这四项服务的价值有不同程度减少,其中调节服务减少最多,为9.28亿元,文化服务减少最少,为0.08亿元。调节服务的主要供给源为林地和水域,对于以林地为主的伏牛山区来说,调节服务在整个生态系统中处于优势地位;调节服务的损失源是建设用地,未来一定时期伏牛山区建设用地仍会继续增加,将对调节服务造成持续的负向影响。

表4 1990—2015年伏牛山区不同服务功能的生态系统服务价值/亿元

3.2.2生态系统服务价值时空分异特征

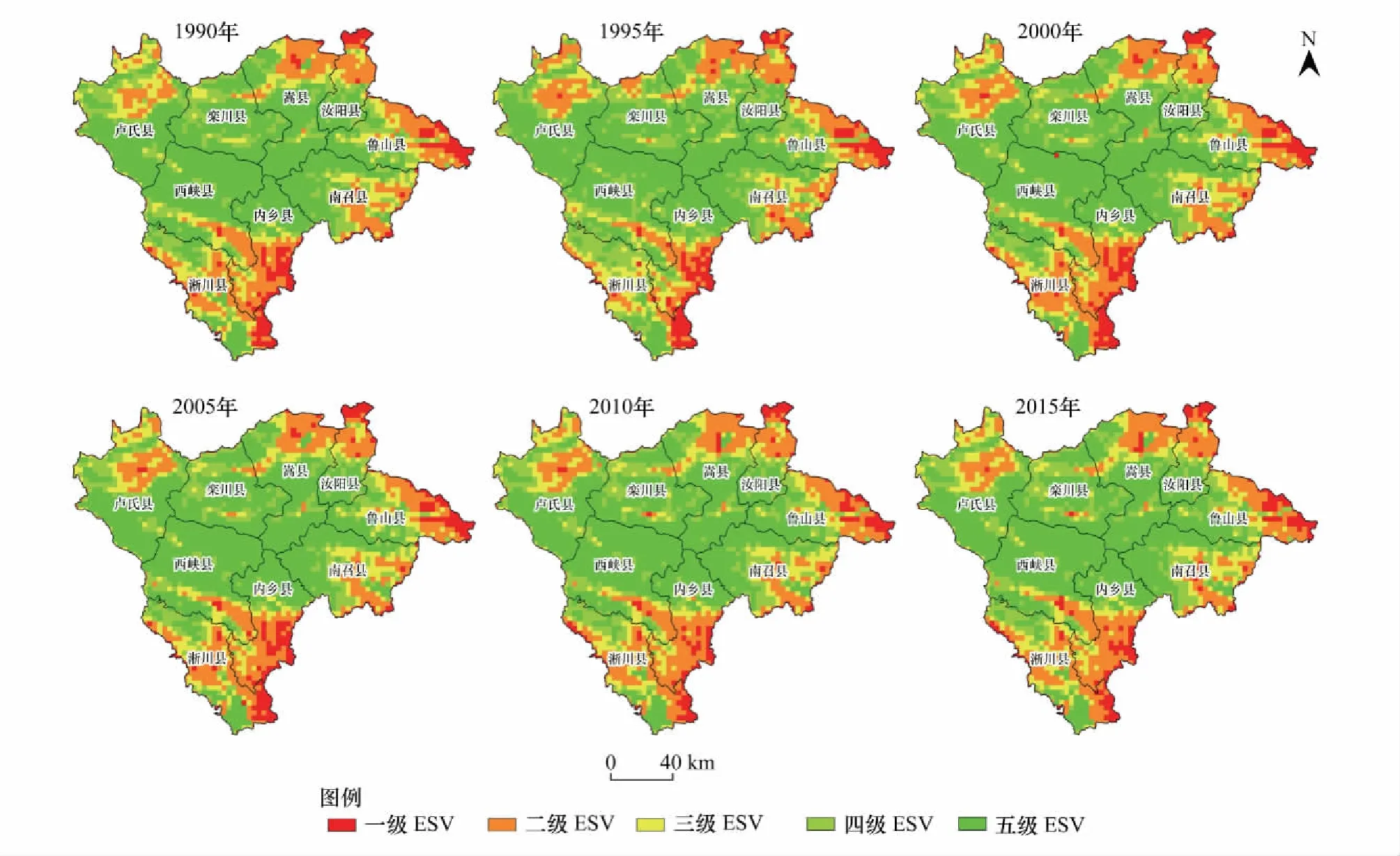

为了从更精细的角度分析伏牛山区ESV时空分异特征,本研究选择格网为研究单元。参考相关研究中的格网构建文献,发现常用的格网单元有500 m×500 m[28]、1 km×1 km[29]、3 km×3 km[30]、5 km×5 km[31]、10 km×10 km[32]等。为了考虑最小可塑性单元对研究结果的影响,本文比较了不同格网尺度下ESV时空格局特征及其差异,发现5 km格网尺度以下的分析结果总体上较为一致,能够表达出伏牛山区ESV分布特征。考虑到图幅限制,且为了能够凸显伏牛山区ESV的空间差异性,在多次调整格网大小后拟定3 km×3 km的格网为基本研究单元。

自然断点法在数值差异相对较大处设置边界,对相似值进行恰当分组,使各组数据之间差异最大化,能够有效表征要素的空间分异特征[33]。据此本文在计算每个格网的ESV后,利用ArcGIS的重分类工具采用自然断点法将伏牛山区ESV从低到高划分为5个等级(一级、二级、三级、四级、五级),一级最低,五级最高,得到ESV的时空格局图(图1)。

图1 1990—2015年伏牛山区生态系统服务价值的空间分异Fig.1 Spatial differences of ESV in Funiu Mountain from 1990 to 2015

图1可以看出,伏牛山区ESV存在着明显的中部高、周围低的空间分异特征,即中部海拔较高的ESV高值区(主要地类为林地、草地)和周边地势较为平坦的ESV低值区(主要地类为耕地和建设用地)。具体到行政区来说,栾川、嵩县和西峡的ESV明显高于其他区域,主要由于这些区域良好的自然生态本底,平衡了其建设用地扩张所带来的生态系统服务价值量的损失;而内乡、淅川和鲁山ESV较低,一方面因为建设用地所占比例较大,另一方面由于其以生态价值相对较低的耕地为主。

3.2.3生态系统服务价值变化热点分析

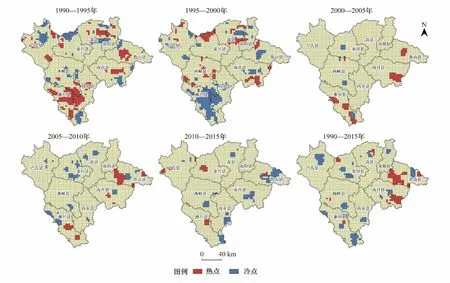

为了分析伏牛山区ESV变化程度的空间分布,以上文的格网为单元,以ArcGIS中的热点分析为研究工具,在所得结果中选取置信度在95%以上的具有统计显著性的热点和冷点,得到伏牛山区1990—2015年ESV变化热点图(图2)。

图2 伏牛山区1990—2015年生态系统服务价值变化热点区空间分布格局Fig.2 Hot spots spatial distribution pattern of ESV changes in Funiu Mountain from 1990 to 2015

从图2可以看出:(1)1990—2000年,ESV增值热点区和损失冷热点区分布范围较大,说明此期间伏牛山区ESV变化比较剧烈,且冷热点的空间位置转换具有明显的对应关系。其中卢氏中部,嵩县和汝阳北部交界地带,西峡、内乡和淅川交界地带,以及鲁山、南召和内乡从1990—1995的热点区转换为1995—2000的冷点区;卢氏北部、栾川北部、嵩县和汝阳南部交界地带从冷点区转换为热点区。出现这一现象的主要原因是此期间林地和草地的相互转换。(2)2000—2015年,ESV增值热点区和损失冷点区分布范围较小,比较而言ESV变化相对平缓。其中ESV增值热点区2000—2010年主要分布于南召、鲁山和淅川,2010—2015年主要分布于卢氏、栾川、鲁山和淅川;ESV损失冷点区2000—2005年主要分布于栾川、西峡和淅川,2005—2015年分布于除汝阳外的各个县域。(3)从整体来看,1990—2015年伏牛山区ESV增值热点区主要分布在鲁山和南召,冷点区主要分布在卢氏、栾川、西峡、淅川。加强冷点区县域生态系统的监测和保护,严格控制冷点区范围,引导冷点区生态价值较低的地类向价值较高地类转变,是提高伏牛山区ESV的有效途径。

3.3 土地利用变化对生态系统服务价值的影响

3.3.1土地利用数量变化对生态系统服务价值的影响

通过土地利用转移矩阵计算得到1990—2015年伏牛山区生态系统服务价值转移矩阵(表3),以此分析土地利用数量变化对ESV的影响。结果表明:建设用地转耕地、耕地转水域、草地转林地是主要的生态服务增值类型,分别使ESV提高了5.10、3.95、3.70亿元,对生态服务价值增加的贡献率分别为30.44%、23.55%、22.07%;耕地转建设用地是最主要的生态服务减值类型,使ESV减少了14.08亿元,贡献率达50.99%,林地转耕地以及水域转耕地也是较主要的生态服务减值类型,分别导致ESV下降3.58、3.31亿元,贡献率分别为12.97%、12.01%。

进一步分析发现,对生态系统服务功能起改善作用的主要有建设用地转耕地、耕地转水域以及草地转林地,共使ESV提高了16.76亿元,而在对生态系统服务功能起降低作用的土地利用变化中,仅耕地转建设用地就使ESV损失了14.08亿元,说明耕地向建设用地的过度转化是导致伏牛山区ESV降低的主要原因。

3.3.2土地利用空间变化对生态系统服务价值的影响

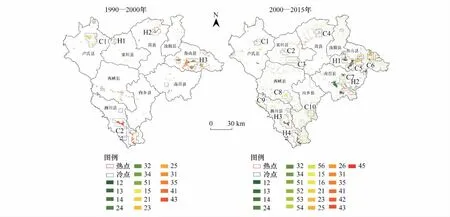

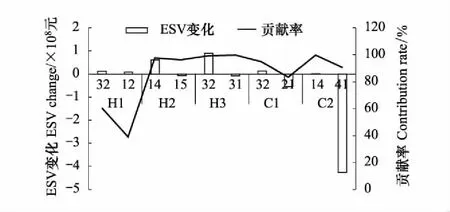

将土地利用变化图谱与ESV变化热点图叠加(图3,图中H和C分别代表热点和冷点),对伏牛山区1990—2015年冷热点区域土地利用变化进行分析,并根据贡献率选取对ESV影响较大的土地利用变化类型,结果见图4、图5。

图3 1990—2015年伏牛山区土地利用变化图谱Fig.3 Geo-spectrum of land use change in Funiu Mountain from 1990 to 201512:耕地转林地;13:耕地转草地;14:耕地转水域;15:耕地转建设用地;16:耕地转未利用地;21:林地转耕地,23:林地转草地;24:林地转水域;25:林地转建设用地;26:林地转未利用地;31:草地转耕地;32:草地转林地;34:草地转水域;35:草地转建设用地;41:水域转耕地;42:水域转林地;43:水域转草地;45:水域转建设用地;51:建设用地转耕地;52:建设用地转林地;53:建设用地转草地;54:建设用地转水域;56:建设用地转未利用地

图4 1990—2000年冷热点区域土地利用变化对生态系统服务价值影响Fig.4 The effect of land use change on ESV in hot spots and cold spots from 1990 to 2000H1:1990—2000年ESV变化热点1;H2:1990—2000年ESV变化热点2;H3:1990—2000年ESV变化热点3;C1:1990—2000年ESV变化冷点1;C2:1990—2000年ESV变化冷点2

图5 2000—2015年冷热点区域土地利用变化对生态系统服务价值影响Fig.5 The effect of land use change on ESV in hot spots and cold spots from 2000 to 2015H1:2000—2015年ESV变化热点1;H2:2000—2015年ESV变化热点2;H3:2000—2015年ESV变化热点3;H4:2000—2015年ESV变化热点4;C1:2000—2015年ESV变化冷点1;C2:2000—2015年ESV变化冷点2;C3:2000—2015年ESV变化冷点3;C4:2000—2015年ESV变化冷点4;C5:2000—2015年ESV变化冷点5;C6:2000—2015年ESV变化冷点6;C7:2000—2015年ESV变化冷点7;C8:2000—2015年ESV变化冷点8;C9:2000—2015年ESV变化冷点9;C10:2000—2015年ESV变化冷点10

图3、图4表明,1990—2000年期间,主要是耕地、林地、草地和水域之间的转移引起ESV变化。其中栾川县、嵩县和鲁山县主要表现为ESV的增加,其增加主要源于草地转林地以及耕地转水域;卢氏县和淅川县主要表现为ESV的减少,其减少主要源于林地转耕地和水域转耕地。

图3、图5表明,2000—2015年期间,南召县和淅川县ESV增加主要源于耕地转水域,ESV减少主要源于耕地转建设用地;卢氏县、内乡县和西峡县ESV增加和减少分别源于建设用地转耕地、耕地转建设用地;栾川县ESV增加较少,减少较多,其减少主要源于耕地和未利用地转建设用地;鲁山县ESV增加主要源于耕地转林地,ESV减少主要源于耕地和草地转建设用地;嵩县ESV增加主要源于建设用地转耕地,ESV减少主要源于水域转耕地和耕地转建设用地。

4 讨论

4.1 土地利用变化对生态系统服务价值影响

耕地具有生产有机质、气体调节、水源涵养、土壤保持、环境净化、休闲娱乐、文化教育等生态功能,是重要的生态景观和人类生存最重要的生产资源[34]。然而随着城镇化进程的加快,伏牛山区大面积耕地被占用而转化为建设用地,从而导致生态服务功能减弱。研究期内,伏牛山区有117315.18 hm2的土地发生了变化,占整个研究区总面积的4.88%,耕地转移为建设用地是最主要的土地利用变化类型,占土地利用变化总面积的23.78%。其中耕地转移为建设用地的净面积达到17792.19 hm2,由此导致生态系统服务价值下降8.98亿元,占伏牛山区ESV下降总额的82.76%,是伏牛山区ESV最主要的损失源。

正如本文引言部分所述,从土地利用数量转移的角度进行分析虽然可以从整体上把握LUC对ESV的影响,但由于土地利用变化的空间差异性,导致其所影响的生态系统服务价值变化也表现出明显的空间差异特征。倘若仅从土地数量转移的角度考虑,易造成对整个区域实施无差别的土地利用优化政策,不能针对性地保护和提升区域生态系统服务价值。而从空间角度分析土地利用变化对生态系统服务价值的影响,就能够有效弥补上述不足,针对性地进行土地利用空间调控,因地制宜提高区域生态服务价值。我们通过从空间格网角度研究LUC对ESV的影响,发现伏牛山区土地利用变化对生态系统服务价值影响较大的空间区域主要有以下三个:

(1)严格控制区:城镇与农村居民点建设用地区。伏牛山区是我国集中连片特困地区之一,随着城镇化的不断推进,在该区域发展过程中,城镇扩张、工业发展等不可避免侵占城镇边缘地区的农业用地和生态用地,从而造成城镇边缘区生态系统服务价值降低。且从用地变化趋势来看,目前城镇建设用地尚处在不断扩张过程中,故而城镇边缘区将继续遭受严重的生态扰动。对于农村居民点,一方面伏牛山区人均宅基地面积普遍超标,另一方面在城镇化的过程中,大量农村人口的非农转移及生计兼业化,“空心村”现象比较严重。未来一定时期内,严格控制城镇用地规模、存量城镇建设用地的内部挖潜、将农村居民点整理与城乡建设用地指标流动相结合、置换城乡建设用地空间是提高伏牛山区各县市生态服务价值的有效方法。

(2)保护强化区:库区及退耕还林区。受南水北调中线工程施工的影响,研究期间位于淅川县的丹江口库区及其周围部分耕地转移为水域、林地,因此形成了ESV增值热点区。虽然随着南水北调中线工程的建成与运行,伏牛山区库区水域、林地面积基本维持稳定,无法通过增加水域和林地面积大幅度提高ESV。但水域是生态价值系数最高地类,林地是伏牛山区面积最大的生态用地,二者对于维护伏牛山区生态系统功能十分重要,故此在今后的土地利用规划中需将保护水域和林地作为重中之重。退耕还林有利于缓解水土流失、保护和改善生态环境,在研究区鲁山县坡度较高的山地实施退耕还林工程形成了ESV增值热点区。但对于伏牛山区其他县域,虽然也实施了退耕还林政策,但由于具体退耕地块的规模较小、空间上较为分散、林地转移为耕地的“对冲”以及监管不到位的复耕等,并未形成ESV增值热点区。对此各县域在今后的土地利用中一方面要继续实施2016年以来的国家新一轮的退耕还林政策,另一方面通过实施全域性的农村土地综合整治,以补充耕地为第一原则,服务于我国粮食安全战略。

(3)生态恢复区:采矿区。该区主要指伏牛山区的矿产资源开采区,尤其是作为我国十六个重要的有色金属成矿区带之一的栾川县,改革开放以来大力发展矿业经济,带来了巨大经济效益和社会效益的同时严重威胁着生态环境。具体表现为矿区占压土地及开采后不重视土地的治理和修复,降低了生态系统服务价值,形成生态脆弱敏感区和地质灾害易发区,给生态系统造成了较大程度的破坏,是需要进行生态恢复的重点区域。

土地利用变化深刻影响着生态系统的结构和功能[35- 36]。故可以通过相应的政策调控措施来调整区域土地利用结构,有效减少对生态系统的破坏,进而提高生态服务价值。通过研究伏牛山土地利用变化对生态系统服务价值的影响,我们提出以下几点对策建议:(1)林地是伏牛山区生态用地主体,水域是生态价值系数最高地类,应加强对二者的保护,尤需加强淅川县丹江口库区和南水北调中线工程沿线的生态屏障建设,提高森林覆盖率、保护水源质量。(2)各地政府管理部门应严格控制建设用地规模,加强对建设用地的动态监测与预警,继续深入开展农村居民点整治和城乡建设用地增减挂钩工作,提高建设用地的集约利用程度。(3)各县域要继续实施新一轮的退耕还林政策,并进行长期动态监测,避免退耕林地的二次复耕,与此同时采取行政、经济、法律、技术等多种手段补充耕地,有效增加耕地存量。(4)栾川县应加大绿色矿山建设力度,有效治理由于采矿形成的岩石裸露区,优先将采矿废弃地复垦为生态用地。

4.2 ESV估算及LUC对ESV影响方法

ESV估算方法大致分两类,分别是基于单位服务功能价格法和基于单位面积价值当量因子法。考虑到功能价格法输入参数较多、计算过程复杂且对每种服务价值的参数标准难以统计[37]。而当量因子法较为直观易用,数据需求少,特别适用于区域和全球尺度生态系统服务价值的评估[38]。故本文选择当量因子法对伏牛山区生态系统服务价值进行估算。在当量因子法中,本文选择不变的生态系统价值系数,主要基于以下两点考虑:一是通过保持价值系数在时间上的一致,有利于生态系统服务价值时间序列的可比性分析;二是生态系统服务价值由各土地利用类型的面积和生态系统价值系数共同决定,保持价值系数在时间上的一致性,更能凸显土地利用变化对生态系统服务价值的作用。但由于生态系统的复杂性、动态性和非线性特征,当量因子法也存在一些局限[39- 40]。其一,对于同一土地利用类型的二级地类(如林地中的有林地、灌木林、疏林地等),生态服务价值系数客观上存在一定差异。如果对土地利用类型细分,赋予与其生态功能相一致的价值系数,那么评估结果将更接近现实。其二,生态系统服务价值由各土地利用类型的面积和生态服务当量共同决定,对土地利用数据的准确性要求较高。若能通过更高分辨率的遥感影像获取数据,那么将大大提高研究结果的精度。

自20世纪90年代以来,国内外众多学者围绕LUC对ESV的影响问题做了大量研究。但对于从空间角度分析LUC对ESV的影响,目前还未有行之有效的方法。本文尝试将土地利用变化图谱和ESV变化热点结合,力图在空间上直观展示LUC对ESV的影响。这种半定量的方法虽不能完全刻画LUC和ESV的空间关系,但成为探究土地利用变化对生态系统服务影响的一种有益尝试。此外这种空间关系的研究可以详细剖析微观区域LUC对ESV的影响,为伏牛山区不同县域提出针对性的土地利用优化方案提供技术支撑。

5 结论

本文以我国主要的生态功能区伏牛山区为研究区,从格网尺度分析了1990—2015年土地利用变化对生态系统服务价值的影响,结果表明:

(1)土地利用变化方面,随着城镇化进程的加快,伏牛山区土地利用发生了显著变化。从土地利用数量变化上看,研究期内林地、水域、建设用地和未利用地增加,其中建设用地面积增加最多,为22101 hm2;耕地、草地减少,其中耕地减少最多,为12505 hm2。从土地利用转移上看,研究时段内各类用地转换较为频繁,尤以耕地和建设用地相互转换的面积最大、范围最广。

(2)生态系统服务价值方面,林地是伏牛山区ESV的最主要构成部分,其次为耕地、水域和草地。在ESV的空间分布上,ESV高值区集中于伏牛山区中部高海拔林区,低值区分布于周围地势比较平坦的耕地和建设用地区域;在ESV的时间变化上,研究期间除林地、水域和未利用地ESV有小幅增加外,其他用地类型的ESV均快速减少,致使生态系统服务总价值减少。

(3)土地利用变化对生态系统服务价值影响方面,土地利用数量转移和空间变化决定了伏牛山区生态要素质和量的分布,从而影响生态系统服务的发展演变方向和分布格局。从土地利用数量转移上看,研究期内伏牛山区大面积耕地转移为建设用地,从而导致水文调节功能和废物处理功能大幅度下降,造成ESV减少。从土地利用空间变化上看,研究期内伏牛山区丹江口库区耕地转移为水域与林地、鲁山县耕地转移为林地形成了ESV增值热点区;各县城镇边缘区耕地转移为建设用地以及栾川县采矿区林地转移为建设用地形成了ESV损失冷点区。

(4)仅从土地利用数量变化分析其对ESV的影响,掩盖了二者的空间作用关系。本文将土地利用变化图谱与ESV变化热点分析相结合并展布到较小尺度的格网空间,可以有效反映LUC对ESV的影响,为在空间上研究LUC与ESV的相互作用提供了新的研究框架。