南宁市湖库型饮用水源景观结构与涵养功能关系耦合优化

2019-07-05黄良美

黄良美,陈 蓓,田 艳,黄 宁,黎 宁

广西壮族自治区环境监测中心站, 南宁 530028

岸边带生态系统研究对饮用水资源可持续的合理开发利用与水环境规范、精确管理具有重要意义[1]。国内外饮用水源相关研究多见报道,如饮用水源的水质状况、污染成因、生态安全、健康风险、等级分类及其演变规律和评价方法等[2- 7],对水源地水体特征污染物、有毒有害物质、微生物和沉积物辐射[3,5,8- 13]也进行了深入系统检测分析,另外,基于水质模型、GIS技术、多元分析方法、信息熵、同位素示踪法对水质进行评价、诊断、预测和预报[2,6-10,14]的研究受到重点关注。受我国饮用水源水质达标化管理和环境质量目标改善的环境保护政策引导,流域复合生态系统有机整合、主体功能区规划、生态红线划分、国土空间格局重构及其土地利用方式优化、景观格局驱动、水质多媒介关联、生态供需水量平衡、水源涵养分区及过程管制等研究[15-18]正成为新的兴趣热点。研究对当前饮用水安全问题的解决提供了有益探索和实践。

目前,对饮用水源涵养功能与景观格局、水资源、水环境质量、污染物排放间同时进行综合定量分析及其关系耦合的研究报道较少。而我国饮用水源存在水源单一、水质超标、清洁供水不足、生态破坏、标准化建设与规范化管理落后等问题,水环境保护、水污染防治和水供需不平衡等压力很大,建立健康持续的饮用水安全保障体系尤为迫切。饮用水安全保障体系的建立需要长远的饮用水源功能规划、严格的保护区划定、精准的水量水质管理和科学的水源地结构功能调整与优化配置,从而为保障水源涵养功能和实现水质达标奠定扎实基础。我国《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ T338—2007)、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773—2015)和《水源涵养林建设规范》(GB/T26903—2011)实施对饮用水源水质安全和水源涵养起到了积极的规范化约束和标准化参考作用,但在实践过程中存在“过度保护”和“保护不足”的问题;另外,在森林水源涵养功能的边界界定和计量方法方面也有不足之处。解决这些问题一方面需要全面掌握当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求等情况,另一方面需要精确计算水源涵养功能的植被类型、持水量大小及其最小覆盖面积,以耦合优化饮用水源景观结构与涵养功能的数量关系。

南宁市虽然水系发达,但饮用水资源利用单一性特点突出,严重依赖河流型水源,湖库型水源的标准化建设和规范化管理还不够完善,存在生态破坏及工业、交通、养殖、生活污染等问题,历史上发生过2起水库环境污染事故。为有效管理饮用水资源利用、污染防治和生态修复,保障水质安全,开展南宁市湖库型饮用水源景观格局和水源涵养功能关系耦合优化的基础性研究和调查极为必要和迫切。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

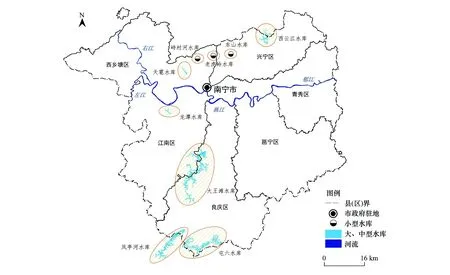

南宁市位于107°45′—108°51′E、22°13′—23°32′N之间,南北长201 km,东西宽234 km,建成区土地面积约190 km2。南宁地势东北高西南低,以丘陵为主,平均海拔81 m,最高处为496 m;地形呈以邕江河谷为中心的盆地形态,盆地向东开口,南、北、西三面均为山地围绕;地貌分平地、低山、石山、丘陵、台地5种类型。全市共有大、中、小型水库779座,其中:库容1×108m3以上的大型水库5座,1×107m3以上的中型水库25座,小型水库749座,总库容38×108m3,有效库容16.51×108m3,现状供水能力23.34×108m3。引水工程3154处,总引水规模达113.52 m3/s,现状供水能力7.16×108m3。提水工程3950处,总提水规模为155.33 m3/s,现状供水能力11.35×108m3。本研究湖库型饮用水源主要包括大王滩水库、凤亭水库、屯六水库、西云江水库、龙潭水库、天雹水库、东山水库、峙村河水库和老虎岭水库等9个在用或备用水源地,其空间分布范围见图1。

图1 南宁市9个湖库型饮用水源分布范围Fig.1 Study area location of the 9 reservoirs in Nanning city

1.2 研究方法

在评估分析南宁市湖库型饮用水源景观格局和水源涵养功能的基础上,通过建立湖库型饮用水源取水量与水源涵养持水量的耦合关系,对湖库岸边带不同林份水源涵养所需最小面积进行分析和优化,以探讨水源地保护区、集雨区和缓冲区划分的适宜性;应用多元逐步回归分析方法拟合水源涵养功能与景观格局、水资源、水质、污染物排放间的数量关系;用多维尺度分析技术诊断饮用水源景观结构、水源涵养功能及其水环境质量的风险因子。

1.2.1研究区边界划分

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ T338—2007)及《南宁市市区饮用水水源保护区划定方案》批复文件有关要求,基于2012年9月—12月美国Worldview和德国Rapideye遥感影像数据,按照“水体—水位线-陆域”的自然复合生态系统和景观空间格局理念,参考当前岸边带、缓冲区、生态交错带、生态屏障等概念[1,18],并考虑后续数据统计处理与比较上的便利性,以水位线为界,划分500 m和3 km的2个缓冲区对南宁市9个湖库型饮用水源的景观格局特点及水源涵养功能进行研究。其中水体统一包含于2个缓冲区,以避免《饮用水水源保护区划分技术规范》中水体的约束性分割和多重性划定,从而更符合景观结构整体性观点。

1.2.2数据源及其处理技术方法

(1)遥感影像预处理

Rapideye和Worldview遥感影像的平面坐标系统采用1980西安坐标系,横坐标加带号;在处理软件中统一规定椭球和基准面标准,椭球长、短半轴长分别定义为6378140.0 m、6356755.288 m。投影方式采用高斯-克吕格投影;分带方式按3°分带;中央经线经度为108°。高程系统采用1985国家高程基准。

参考底图主要采用源于Google地图的高分辨率卫星影像,投影坐标统一转换至高斯-克吕格投影坐标系统。正射纠正基于ERDAS遥感图像处理软件,利用已有的参考底图和外业调查GPS静态实测高精度控制点作为控制资料,引入数字高程模型数据(DEM),对所获取的高分辨率卫星影像进行正射纠正、配准、融合等处理,建立覆盖全部调查范围的数字正射影像。当影像与基础底图采样间隔均≤1 m时,纠正图像相对误差控制在2.0—8.0倍;当至少有一类>1 m时,其相对误差限差控制在2.0—4.0倍。

(2)遥感影像解译及其野外核查

采集南宁市区土地利用现状图件,并将其扫描、配准、矢量化建库,为生态遥感解译及其调查提供辅助信息。生态遥感解译分类系统主要参考2001年国土资源部颁布的《全国土地分类(试行)》分类系统。通过建立南宁市土地利用分类的主要遥感影像解译标志,设置解译判读图班大小规则(Worldview:2 m×5 m,Repideye:20 m×20 m)和精度控制要求,采用ArcGIS软件完成遥感图像的内业解译。

在龙潭水库和大王滩水库选取了24个点位进行核查,一级分类的判读精度为91.7%,二级分类的判读精度相对较低,为83.3%。

(3)水质监测

由于仅天雹水库、峙村河水库、老虎岭水库、龙潭水库、大王滩水库有历史性监测数据,且其监测项目仅为常规24项水质指标,为了更加全面地掌握9个水库的水质和作为备用饮用水源的条件,在9个饮用水源取水口上游100 m各设置1个水质监测断面,于2013年4月对9个水库开展水质全分析补充监测,监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中表1、表2、表3的108项指标,及透明度、叶绿素,共110项。

(4)数据处理方法

主要对遥感解译数据、资料收集与野外调查数据和水质监测数据进行分类、集成与融合等信息综合与数理统计分析。

1)水源涵养功能指数和景观格局指数计算

基于遥感解译的斑块面积和数量,根据《生态环境状况评价技术规范》(HJ/T192—2014)水源涵养指数的计算模式测算9个湖库型饮用水源地在500 m和3 km 2个缓冲带内的综合水源涵养功能大小。将林地、草地、水体和未利用地归为自然用地类型,耕地、建设用地归为人工用地类型,计算2种缓冲区和保护区的有关自然/人工景观格局指数。

水源涵养功能指数=Nc×(0.45×(0.1×河流面积 + 0.3×湖库面积 + 0.6×沼泽滩涂面积)+ 0.35×(0.6×有林地面积 + 0.25×灌木林地面积 + 0.15×疏林地和其他林地面积)+ 0.20×(0.6×高盖度草地面积 + 0.3×中盖度草地面积 + 0.1×低盖度草地面积))/总面积,Nc为归一化系数,Nc=526.7。

自然/人工比(斑块面积)=(林地+草地+水体+未利用地)÷(耕地+建设用地)

自然/人工比(斑块个数)=(林地+草地+水体+未利用地)÷(耕地+建设用地)

自然/人工比(综合)=自然/人工比(面积)+ 自然/人工比(斑块)

斑块密度=斑块数量÷斑块面积

斑块比例(数量)=类型斑块数量÷总斑块数量

斑块比例(面积)=类型斑块面积÷总斑块面积

2)取水量与水源涵养功能关系耦合:根据生态学群落样方、生物多样性、景观破碎度的最小面积原理[14-16],假设南宁市湖库型饮用水源水资源为满足南宁市居民生产生活饮用水需求的取水量与森林生态系统对水源涵养的持水量是一种等式关系[17-18],根据广西森林生态系统水源涵养功能的测算结果,和南宁市饮用水源规划与划定方案中确定的取水量,测算出每个水库不同森林生态系统类型结构与功能满足假设等式关系的最小面积。

根据《森林生态系统服务功能评估规范》(LY/T1721—2008),森林生态系统涵养水量公式:

G调= 10A(P-E-C)

式中:G调为林分涵养水量(m3/a);P为林外降水量,E为林分蒸散量,C为地表快速径流量(mm/a);A为林分面积(hm2)。

3)多元回归分析:设水源涵养功能指数为因变量y,分层设景观格局、水资源、水质和污染物排放等4种类型的影响因子为自变量(x1,x2…xn),共25个,开展多元逐步回归分析,计算矩阵为9×26,计算软件为IBM SPSS 20.0。其中,水质自变量先用主成分分析法提取2个主成分,计算矩阵9×110,即9个湖库《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1、表2、表3的108项指标和透明度、叶绿素;另外,用《地表水环境质量评价办法》(试行—2012)计算出水质综合污染指数。

4)主成分分类分析:为推断饮用水源空间结构与属性功能耦合关系,找出内在规律性特点,基于矩阵9×26进行主成分分类分析,生成空间结构与指标属性间的耦合模型及其成果图件。主成分分类分析方法本质上是一种最优尺度上的同质性分析技术[3,8,12],一方面可以起到因子分析和多维尺度分析的降维效果,另一方面又能集成对应分析探讨品质类型多变量关系的特点,实现多变量多品质在维度与空间分布上的最优拟合过程。

2 研究结果

2.1 景观格局

(1)基质特征。表1结果表明,湖库景观的林地、草地、水体、耕地、建设用地等要素齐全,湖库岸边带主要是水体与林地,其次草地,沿岸的农业用地占一定斑块数量,但各湖库略有差异。9个湖库主要体现以林地为主要景观基质的特征,其面积比例42.6%—87.3%。其中凤亭河水库500 m缓冲区林地基质面积比例达74.3%,水体面积比例19.9%,耕地面积比例4.1%,建设用地面积比例0.2%,生态系统呈现自然稳定性较人工干扰性略高的特点,两者比例为95.8∶4.2。3 km缓冲区用地类型较500 m有所提高,表明景观多样性有所上升,异质性提高。龙潭水库在3 km缓冲带是唯一呈现以耕地为主要基质的水库,面积比例达52.5%,其自然稳定性较人工干扰性低,两者比例为45.8∶54.2。峙村河水库500 m缓冲区是唯一一个呈全自然景观格局的生态系统,耕地和建设用地比例极低;该水库为降低人工干扰性,提高水库的水源涵养功能,库区实施封闭管理和移民搬迁。

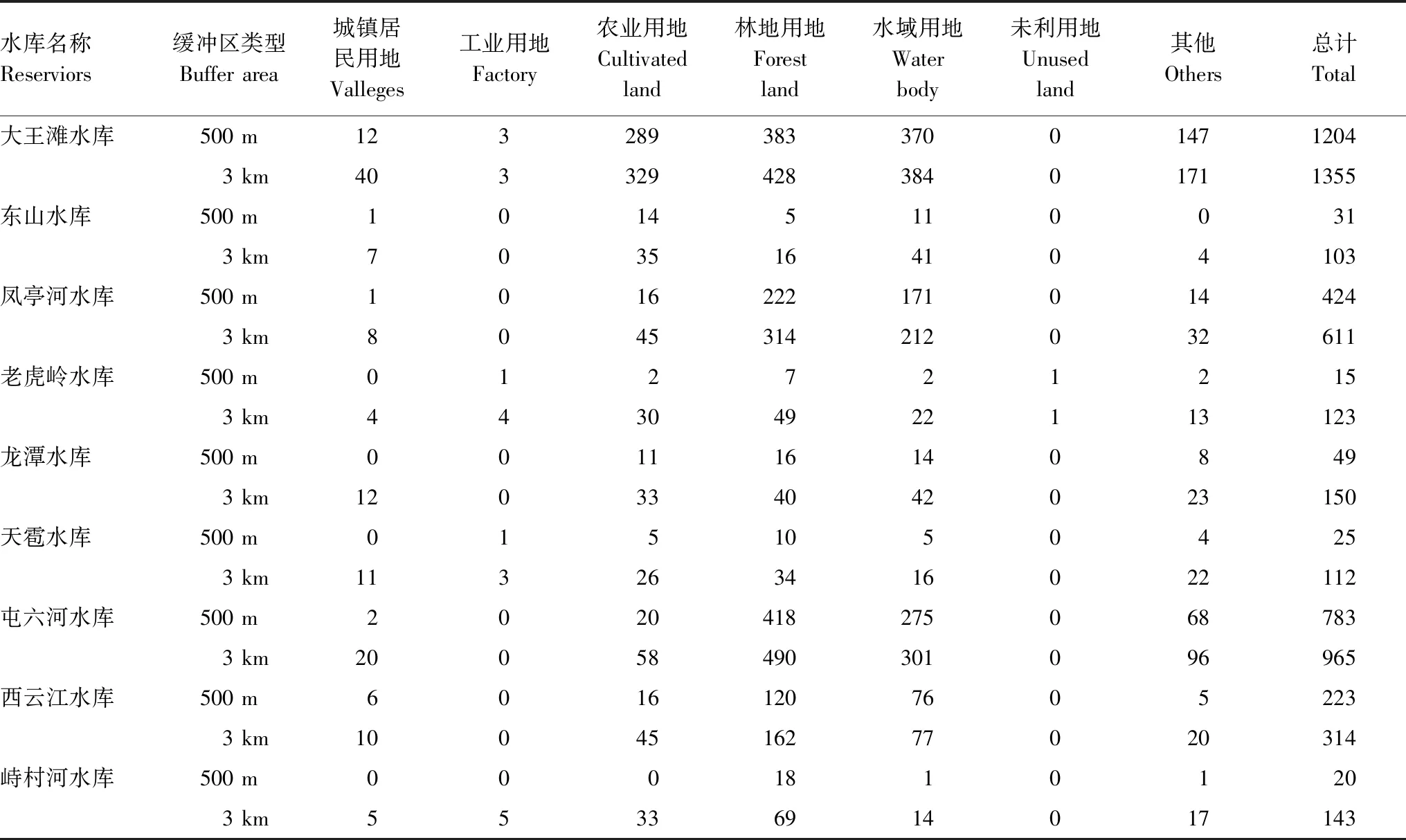

表1 南宁市9个湖库2种缓冲区景观要素面积百分比例比较

(2)斑块特征。比较湖库型500 m缓冲区与3 km缓冲区的斑块数量(表2),多呈现水体占优的情况。其中,凤亭河水库500 m缓冲区水体斑块数占3 km缓冲区水体斑块数的85.8%,同理,工业用地占80.7%,林地占70.7%,草地占43.8%,农业种植用地占35.6%,居民用地占12.5%。两者用地类型的斑块数量比例表明,500 m岸边带一方面林地、水体和草地被开发占用,另一方面各用地类型较多,存在多种森林结构如阔叶、针叶和经济林,灌木和草本。大王滩水库岸边带各种用地破碎化明显,随着往陆域地带纵深,破碎化下降,这种景观格局表明大王滩水库岸边带人为活动干扰较强烈。西云江水库500 m向3 km陆域纵深后水体斑块基本不再发生变化,林地变化的空间也较小,居民点分布也变稀,但草地和农业种植用地斑块数均有较大的增加。天雹水库500 m缓冲带未见有居民点分布,但往3 km纵深后,居地用地增加了11个;同理,工业用地由1个增加到3个,由此表明天雹水库景观破碎化以工业用地最为明显。龙潭水库500 m岸边带未见有居民点分布,往3 km纵深后,居地用地增加了12个。峙村河水库500 m岸边带未见有居民点分布、农业种植用地和工业用地,往3 km纵深后,居民用地和工业用地各自增加了5个,农业种植用地增加了33个。

表2 南宁市9个水库2种缓冲区斑块数量比较

2.2 水源涵养功能

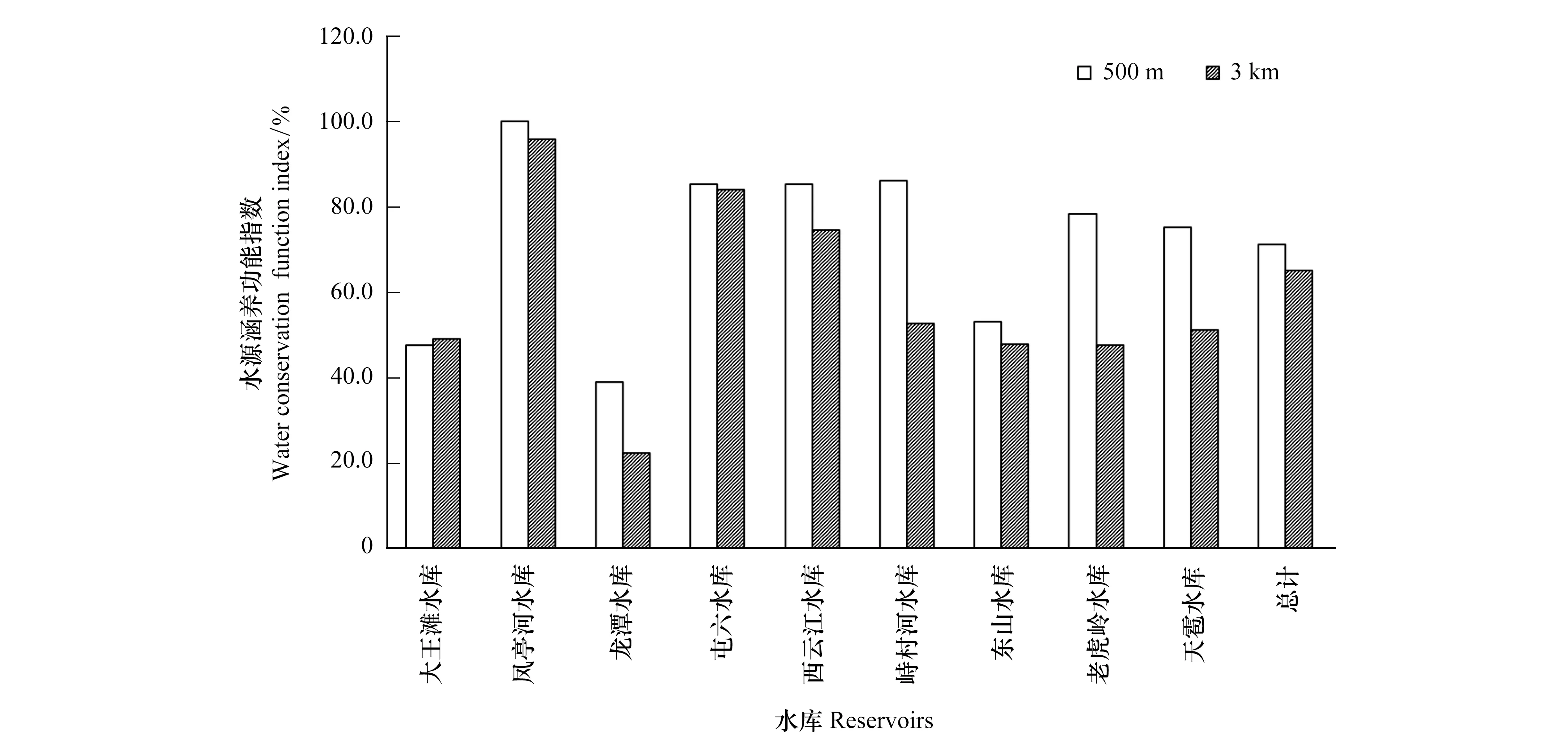

由图2可知,500 m缓冲带景观格局对水源涵养的情况是凤亭水库(100)>峙村河水库(86.1)>屯六水库(85.3)>西云江水库(85.2)>老虎岭水库(78.4)>天雹水库(75.1)>东山水库(53.1)>大王滩水库(47.4)>龙潭水库(38.9)。测算结果与实际岸边带调查情况基本一致,凤亭、屯六和西云江3个水库均蓄水量丰富,周边环境人为干扰较小,因此,水源涵养功能明显。大王滩水库由于曾经作为游览景区开发,岸边带建设了较多的各类旅游景观设施,对水环境有负面影响。龙潭水库岸边带目前存在较多环境问题,种植和养殖排放对水环境造成明显水质恶化。

9个水库的3 km缓冲带中凤亭河水库和屯六水库水源涵养功能大小变化趋势与500 m相近,但是峙村河水库、老虎岭水库、天雹水库和龙潭水库的水源涵养功能较500 m缓冲带则下降较大,大王滩水库在3 km缓冲区尺度上水源涵养功能略有升高。凤亭、屯六2个水库水源涵养指数基本没什么变化,说明这2个水库在更大尺度范围的生态环境变化不明显,呈林地>耕地>建设用地的景观格局。大王滩水库3 km缓冲带水源涵养功能还略有提升,说明大王滩目前主要是岸边带人为活动对水环境有较大影响。峙村河水库、老虎岭水库、天雹水库、龙潭水库与西云江水库3 km缓冲带水源涵养功能均下降较大,表明水库受周边环境影响较大,目前这些湖库岸边带的500 m水源地保护带并不足于抵抗周边环境开发带来的压力,因此,需对水库水质的面源污染做详尽调查与排查,预防和控制面源上的影响。

图2 南宁市9个湖库2种缓冲区水源涵养功能指数比较Fig.2 The water conservation function index comparation between the two types of buffer area for the 9 reservoirs,Nanning City

2.3 饮用水源水质

饮用水源水质监测结果分析表明,饮用水源生态环境好,景观系统结构稳定,自然/人工百分比例高,水源涵养功能指数高,饮用水源水质就较好。如凤亭河水库、屯六水库、西云江水库水源涵养指数排前3位,而水质监测结果均满足Ⅲ类水质标准,水质良好。而人为干扰性强的水库则出现水质超标的情况。如大王滩水库的主要污染因子有溶解氧、石油类、汞、总磷、硒、高锰酸指数、五日生化需要量、氨氮、化学需氧量、总氮,其中化学需氧量、氨氮污染程度较大;龙潭水库的主要污染因子为溶解氧、化学需氧量。总氮作为参评指标因子,污染程度较大,多次出现劣Ⅴ类水质。

2.4 水源涵养功能优化及其影响因子关系耦合

2.4.1饮用水源保护区范围与水源涵养功能关系

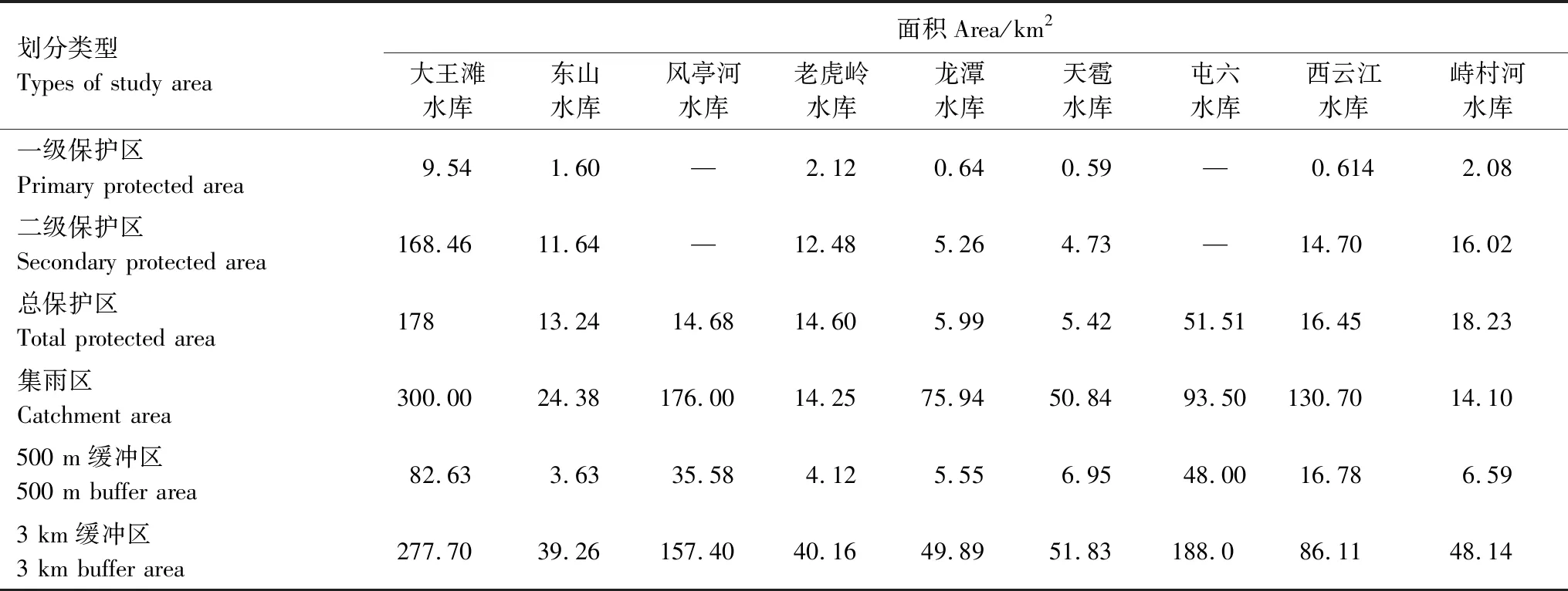

根据《南宁市饮用水水源保护区划定方案》,湖库型饮用水源保护区分为一级保护区和二级保护区,研究中9个在用或备用水库型水源的保护区面积、集雨区面积与500 m缓冲区面积、3 km缓冲区面积见表3。

凤亭河水库由于跨市域,在南宁市辖区的保护区面积仅14.68 km2,与缓冲区范围比较差异很大。另外,大王滩水库、老虎岭水库和峙村河水库保护区边界部分在500 m缓冲区以外,但差异不明显。大王滩水库、龙潭水库、西云江水库和凤亭河水库集雨区面积较3 km缓冲区面积略偏大。总体而言,除凤亭河水库跨界保护例外,湖库型饮用水源保护区边界划定范围与2种缓冲带范围不存在明显冲突,基本能包括在2种缓冲带范围内。因此,2种缓冲区景观格局和水源涵养功能测算与分析基本能涵盖保护区边界划定的要求。

表3 南宁市9个湖库型饮用水源的保护区、集雨区及缓冲区面积

2.4.2饮用水源涵养功能最小面积优化

广西森林生态系统水源涵养功能位于0.00—68.53×108m3/a,不同森林类型水源涵养功能调节水量:软阔林5359.35 t hm-2a-1,松树林2778.86 t hm-2a-1,桉树林3190.49 t hm-2a-1,杉木林3787.38 t hm-2a-1,石山灌木林1140.00 t hm-2a-1,灌木经济林2727.22 t hm-2a-1,栎林4746.52 t hm-2a-1,乔木经济林2598.17 t hm-2a-1,竹林4009.08 t hm-2a-1,硬阔叶林4574.81 t hm-2a-1,土山灌木林2645.76 t hm-2a-1。各森林类型所占比例依次是软阔林38.4%,松树林14.7%,桉树林11.3%,杉木林10.5%,石山灌木林5.8%,灌木经济林4.4%,栎林3.6%,乔木经济林3.2%,竹林3.0%,硬阔叶林3.0%,土山灌木林2.2%。

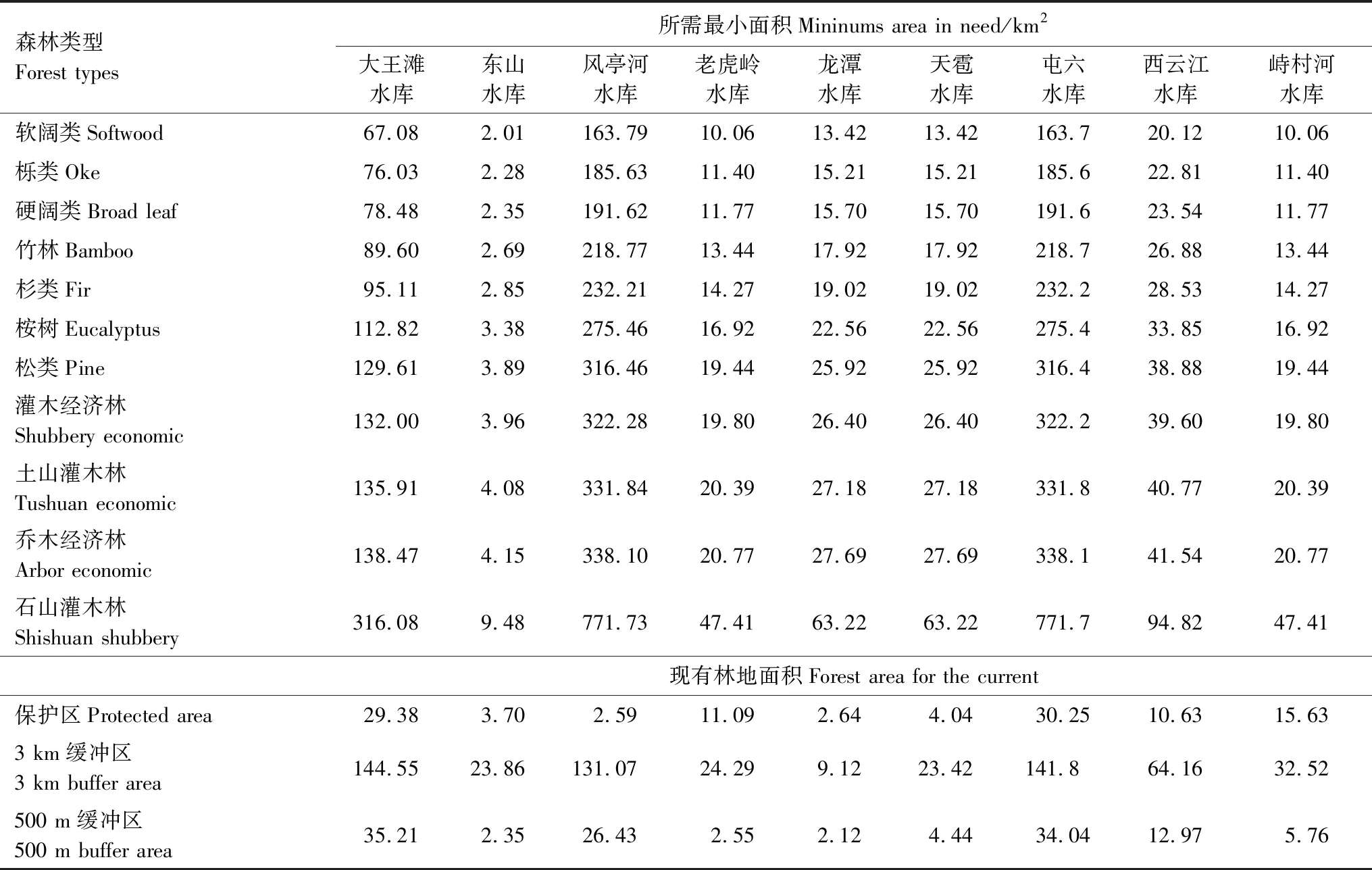

据此测算的9个湖库每种森林类型水源涵养所需的最小面积(表4)表明当前划定的南宁饮用水源保护区林地面积只有东山水库水源涵养功能能满足年度取水量需求间的关系;老虎岭水库需要将所有林地保证为软阔叶林和栎林的前提下,方可满足取水量需求间的关系;峙村河水库则需要林地均为软阔叶林、栎林、硬阔叶林、竹林或杉木林。其他6个水库在现状前提下均无法满足水源涵养功能与取水量间的关系,缺口最大的是凤亭河和屯六水库,这两个水库为未来发展战备水库,规划的取水量为8789.5—17579.5万m3/a,而保护区面积划定并不明确,测算中以划定方案中确定的水库正常水位线以外径向距离为200 m的陆域。其次缺口较大的水库还有大王滩水库、西云江水库、天雹水库和龙潭水库。500 m缓冲区与保护区面积情况基本相似。缓冲到3 km后,凤亭河与屯六水库仍然因为取水量巨大,无法满足水源涵养功能与取水量间的关系;另外龙潭水库和天雹水库也无法满足水源涵养功能与取水量间的关系。

根据现场调查与资料收集,9个水库以软阔叶林、栎林、硬阔叶林、竹林、杉林、桉林、松林、灌木经济林、土山灌木林、乔木经济林的平均水源涵养功能为参照系,大王滩需要105.51 km2的水源涵养区,东山水库需要3.16 km2,凤亭河与屯六水库均需要257.61 km2、老虎岭水库和峙村河水库需要15.83 km2,龙潭水库和天雹水库需要21.10 km2,西云江水库需要31.65 km2。现划定饮用水源保护区范围,东山水库和峙村河水库基本符合要求,大王滩和峙村河水库需保护区均为林地,而不得存在其他商业类建设用地和农田种植情况下,方可保证水源涵养功能与取水量间的关系。凤亭河水库、屯六水库和、老虎岭水库、天雹水库、龙潭水库和西云江水库均无法满足要求。

根据解译数据结果及现场调查咨询情况,部分水库周边林地多以桉树林为主,其中天雹水库、峙村河水库、东山水库、西云江水库、老虎岭水库桉树林面积占50%—75%。因此以桉树类型测算的最小水源涵养面积为参照,仅有东山水库能满足取水量与水源涵养功能间的关系。

表4 南宁市9个湖库型饮用水源涵养水源最小森林面积测算

2.4.3饮用水源涵养功能影响因子多元关系耦合

多元回归分析表明,水源涵养功能指数与水资源量、自然/人工的景观面积比、景观斑块比和综合比、水质主成分因子1、水质主成分因子2、水质综合污染指数、污水排放量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮和生活垃圾等指标可建立起若干个逐步回归方程式(表5)。

表5 饮用水源涵养功能及其影响因子的多元回归分析

y水源涵养功能指数 Water conservation function index;景观格局x1—x3:x1自然/人工斑块面积比 Area ratio of the natural and artifical patches、x2综合比 Total ratio、x3斑块个数比 Patches No. ratio of the natural and artifical patches;水资源x1—x4:x1水体面积 Water area、x2水位 Water level、x3集雨区面积 Catchment area、x4库容量Reserviors capcity;水质x1—x3:x1综合污染指数 Comprehensive pollutant index、x2主成分因子2 Principal component factor 2、x3主成分因子1 Principal component factor 1;污染物排放x1—x5:x1总氮 Total nitrogen、x2垃圾 Refuse、x3总磷 Total phosphorus、x4废水 Waste water、x5污染源距离 Distance to the pollutant sources

水源涵养功能与水资源量间,影响水源涵养指数较大的因子有水体面积和水位,而这两个因子的乘积就是水资源量;集雨区面积对水源涵养有弱正相关,而库容量则对水源涵养呈弱负相关。水源涵养功能与水质间,最大污染指数影响较大,主成分1次之,而主成分因子1载荷量较大的水质指标有高锰酸盐指数、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、石油类、硫化物、挥发酚,这些指标均为水质监测指标中易检出或超标的因子。水源涵养功能与景观指标间,面积比例和斑块比例均影响明显,但方向相反,即景观破碎化不利于水源涵养功能的保持。水源涵养功能与污染物排放量间,主要影响指标是总氮、垃圾、总磷、废水排放和污染源距离。

对水源涵养功能与各影响因子进行主成分分类分析(图3),指标属性方面:集雨区面积、缓冲区面积、林地面积、水库容量、污染物排放量等一般性指标在第一象限;水源涵养指数、景观格局指数、水体面积、水位主要分布在第二象限;景观格局指数的缓冲区自然/人工面积比、污染源距离在第三象限;水质主成分1和主成分2、综合污染指数等水质指标,及斑块密度分布在第四象限。与之对应的大王滩水库在第一象限;凤亭水库和屯六水库、西云江水库分布在第二象限;东山水库老虎岭水库、天雹水库、峙村河水库分布在第三象限;龙潭水库分布在第四象限。

图3 湖库型饮用水源结构与功能多维尺度分析Fig.3 The multidemension scale analysis on the structure and the function of the drinking water sources for the reservoirsWCindex:水源涵养功能指数 Water conservation function index;Landscape x1—x7:x1缓冲区自然/人工斑块面积比 The natural and artifical patches area ratio of the buffer zone、x2缓冲区自然/人工斑块面积—个数综合比 The natural and artifical patches total ratio of the buffer zone、x3缓冲区自然/人工斑块个数比The natural and artifical patches No. ratio of the buffer zone、x4保护区自然/人工斑块密度 The natural and artifical patches density of the protected zone、x5保护区自然/人工斑块个数比 The natural and artifical patches density of the protected zone、x6保护区自然/人工斑块面积比The natural and artifical patches total ratio of the protected zone、x7保护区自然/人工面积—个数综合比The natural and artifical patches No. ratio of the protected zone;WS x1—x3:x1水体面积 Water area、x2 水位 Water level、x3库容量Reserviors capcity;Area x1—x5:x1保护区 Protected area、x2 500 m 缓冲区 500 m buffer zone、x3 3 km 缓冲区 3 km buffer zone、x4集雨区Catchment、x5保护区林地 The forest of protected area;WFactor 1:水质主成分因子1 the PCA factor 1 of water quality;WFactor 2:水质主成分因子2 the PCA factor 2 of water quality;WPCindex:水质综合污染指数Pollutional comprehensive index of the water quality;Pollution x1—x7:x1废水 Waste water、x2化学需氧量Chemical oxygen demand、x3氨氮 Ammonia nitrogen、x4总磷 Total phosphorus、x5 总氮Total nitrogen、x6垃圾 Refuse、x7污染源距离 Distance to the pollutant sources;○1—9:水库点位代码 Reservoirs code,1大王滩水库、2东山水库、3凤亭河水库、4老虎岭水库、5龙潭水库、6天雹水库、7屯六水库、8西云江水库、9峙村河水库

大王滩和龙潭水库均分布在右边象限,影响因子是一般性指标和水质指标,呈人工干扰强烈的指标特性,但大王滩目前整治效果较明显,因此结构自组织的内敛机制将其排列到上方的第一象限。凤亭、屯六和西云江水库均自然度高,故分布在第二象限,与龙潭水库呈相反特性。东山水库、老虎岭水库、天雹水库、峙村河水库景观本底上是自然度高于人工干扰性,但污染源距离、缓冲区自然/人工面积比2个自然与人工特性指标的偶然性、灵敏性较强,其不确定影响可能改变本底特性,引起突变事故,即生态系统自然稳定度与调节功能很脆弱,抗性低,而易系统崩溃。龙潭水库作为水质影响最明显的案例,其自然度最低,污染较严重,水质呈富营养状态。

耦合模型总变量解释度99%,功能属性变量解释度89.2%,空间结构变量解释度96.6%,为一理想的主分量分类耦合模型。

3 讨论

3.1 景观分类与尺度分析

景观分析始于景观分类,常见有土地利用/下垫面、自然/人工、源-汇、生态界面等分类系统;不同景观分类延伸的科学内涵及其意义各有特点,又存共性。岳隽等应用生态学“源-汇理论”分类景观要素,判定深圳市西部库区流域污染物输入“汇”景观格局空间变化对水体水质有密切关联[13]。赵志轩等[14]探讨了自然和人类活动对流域景观类型、规模、组成、布局发生改变的二元驱动机制,发现景观空间梯度变化在过渡地带波动幅度相对较大;张华兵等[19]将盐城国家级自然保护区核心区划分为人工管理区和自然湿地区两种模式,对湿地景观格局驱动力变化进行分析表明:自然过程如地貌过程和植物群落演替过程等呈连续性变化,从而导致景观演变呈带状连续性发展,人为管理往往使生态过程的连续性发生突变,从而使景观演变呈多向性特征。为了生物迁移、物质流、能量流和信息流在边界判定和空间动态数学模拟不受系统和尺度限制,Calnasso等提出生态界面的科学概念[20],由于生态界面研究内容上注重结构、功能与过程的变异分析和动态模拟,方法上集成数学、统计学和工程模型的综合应用,正成为引领景观生态研究中的兴趣热点,其同义表达则可追溯为边缘、交错带、界面层、梯度、渐变群、过渡带、交界面、边界和界面等[21]。本研究采用国家规范标准的土地利用、自然/人工的景观分类方法,与“源-汇”景观分类有异曲同工之处,而湖库岸边带又是生态交错区域,具有生态界面的科学内涵;500 m 和3 km 两种缓冲带的自然/人工景观指数结果表明湖库型饮用水源人工干扰性增强,景观破碎度就越高,从而影响水体水质和水源涵养;部分湖库应根据“集中与分散相结合”的最优景观格局原理,在关键地段对“源汇”景观或自然/人工景观予以合理配置和协调[13-14,22-23]。

尺度是正确理解景观格局和过程变化的重要范式,极具复杂性和多样性,尺度效应及其适宜分析是景观生态科学研究的重要基础内容。尺度常见有空间尺度、时间尺度和方法尺度等类型,如蔡博峰等[22]用半方差分析、尺度方差、小波分析和孔隙度指数分析等4种尺度算法判定三北防护林地区的林地景观空间格局特征尺度约为510—530 km。王小平等[23]用1、2、3、4、5 km等5个缓冲区尺度对艾比湖区域景观格局与水质进行关联分析,基于去趋势分析方法的方差解释量比较,结合Bootstrip度量梯度变异的关键区间,认为4 km缓冲区景观格局具有最大的水质空间分异解释能力。基于国家饮用水源保护区划分规范标准,本研究采用500 m和3 km 两种缓冲区分析了湖库型饮用水源景观格局,但从景观整体性角度考虑,水体统一包含于缓冲区内,则可区别于规范标准划定的一级保护区和二级保护区相互间的约束性分割和差别化交错,而景观格局分析和水源涵养功能解释又能满足于两种保护区划定范围。刘文竹等[13]对密云水库小流域不同尺度景观格局分析认为同一河段不同尺度下,100 m×500 m尺度下的破碎化程度高于100 m×1 000 m尺度,即较长尺度的破碎程度越低,而本研究结果是500 m较3 km的缓冲区景观破碎程度低;结果相反的原因是一个面向河流,一个面向湖库,两者的岸边带人类活动对水系依存度不同,河流高于湖库;另外是南北方气候和土地利用方式有差异,北方土地耕作强度高,而本研究中500 m缓冲区均属于保护区范围,仅有一些养殖活动和岸边带设施工程,耕作强度较高者仅在龙潭水库周边。

3.2 耦合模式与特征表达

构建耦合模型是研究格局-过程相互关系的重要途径[24],模型可以充分利用实验和观测数据并综合不同时间和空间尺度上的信息提炼规律或揭示内在机制,反演景观格局特征、生态过程发生/发育状况和关键环节,预测发展趋势。通过拟合景观格局指数与环境因子在梯度分析上的最适排序,可以探讨景观梯度格局中驱动机制、尺度效应和影响因子[14]。借鉴水质-水量[2]、景观-水质[13- 16,25]的概念模式与方法,本研究基于多元逐步回归分析和主分量分类分析方法,定性与定量的耦合了水源涵养功能与景观格局空间结构、水质、水资源和污染物排放等影响因子间模型关系,拟合/耦合模型集方程解释、图形表达、空间与属性相关/关联于一体,其中主分量分类分析的变量方差总解释度[23,25]达99.8%,空间解释度达96.6%,指标属性解释度达89.2%,耦合模型理想。其分析结果可推断出天雹水库、东山水库和老虎岭水库极易由这些相关性因子引发生态系统的脆弱性,降低其水源涵养调节功能的稳定作用;龙潭水库一方面现有水源地保护区生态系统结构不足以承载水源涵养功能,且景观格局强烈破碎化,几无外向型结构整合优化空间,另一方面养殖和农业污染面源对水库水质影响严重;因此需要优化生态空间[23,26],加强农业污染面源的整治,限制岸边带养殖;凤亭河水库与屯六水库功能定位不明确将影响未来饮用水安全保障问题,演生较多的水资源利用与生态功能错位情况,尤其是部分地区水资源先天充沛却面临无水可用的情况,出现人为“抢水”行为导致空间性缺水问题[2]需要引起政府及有关方面的关注。另外,部分湖库型水源地周边桉树林所占面积比例较高,需要更大区域的林地保持量才能保障水源涵养的功能;然而,在人地矛盾突出,环境保护与经济发展双重压力下,划出更大区域的做法无疑面临较大挑战。

3.3 景观结构与功能优化

通过科学构建生态源地、生态廊道和生态节点等景观组分,可优化景观格局/结构,有效提高景观效益和稳定性,而其关键在于保护核心斑块源地、提高景观连通度,如孙贤斌等[26]基于生态功能评价及其效应分析,用最小景观耗费强度-景观连通指数的方法对盐城湿地生态景观格局和服务功能进行了探索性优化。基于水量平衡理论,本研究通过对11种森林类型水源涵养最小面积进行测算以判定和确定现有水源保护区边界的适宜度和调整优化空间,提出优化现有饮用水源保护区内森林生态系统的林分类型,提高适生软阔叶林所占比重,以及在湖库部分水体区域营造湿地生态系统,从而提高生态系统、群落和物种的多样性[1-2,18],增强水质净化能力和涵养功能。从森林生态学与造林学角度看,影响森林水源涵养功能的因素还包括林木水平分布格局、树种混交、种内及种间竞争、多层次垂直结构等因素,因此,有森林生态学研究人员基于系统演替理论,提出结构化经营森林的水源涵养林空间结构多目标优化模型[27],通过目标树种空间位置更新,惯性因子(林隙)调整,适应度函数设置(主要选用混交度、竞争指数、角尺度、林层指数、空间密度指数、开阔比数作为林木调整的目标函数),借助智能粒子群优化(PSO)运算,得出目标树种及其伴生树种达到理想顶级群落状态下的择伐、补植空间结构单元,使目标树均质性指数增加,其空间布局趋向合理,从而整体上优化林分结构,促进生态系统水源涵养功能的健康和稳定[18,23,28]。

4 结论

基于多源数据、遥感技术和多元分析方法,对南宁市湖库型饮用水源景观结构与涵养功能关系耦合优化进行了探索性研究,结论如下:

(1)南宁市湖库型饮用水源随着缓冲区域由500 m向3 km延伸扩展,受人类活动干扰加强,景观破碎度有所增加,水源涵养功能减弱,形成景观格局梯度。

(2)南宁市湖库型水源涵养功能受景观格局、水资源、水质、污染物排放等因子影响,相互之间存在数量相关性或关联性,可建立起多重拟合优化模型方程;基于主分量分类法的多维尺度耦合模型可揭示当前南宁市湖库型饮用水源存在问题和面临压力。

(3)“最小面积-多维空间耦合”方法的综合应用可优化南宁市湖库型饮用水源景观结构与水源涵养功能,诊断饮用水源在生态系统稳定性、水资源量和水质方面的潜在生态安全与风险问题,对当前饮用水源生态保护与建设、资源合理开发与保护、经济发展方式转变、区域生态承载能力增强等工作具有借鉴参考意义。

致谢:南宁市规划局、南宁市环境保护局、广西壮族自治区林业勘查设计院提供相关研究资料,特此致谢。