博物馆藏品信息的多维度阐释

——基于《如果国宝会说话》解说词的扎根研究

2019-07-05刘阳

刘 阳

(南开大学博物馆 天津 300071)

内容提要:博物馆藏品信息的阐释存在本体信息、关联信息、创生信息三个维度。本体信息着眼于对藏品本体的解读,是其他藏品信息之所以能够存在的基础;关联信息关注藏品与外部世界的联系,强调将藏品置于各种联系之中加以把握;创生信息则是基于现实需要对藏品进行创造性阐释,从而建立起藏品与现实世界的关联。新媒体语境下博物馆所阐释的藏品信息呈现出同心圆结构,即以藏品为中心,由内而外依次为本体信息、关联信息、创生信息的三圈同心圆。藏品创生信息的阐释是实现藏品与观众情感共鸣的关键环节。

在博物馆教育中,阐释通常是指为了实现教育目标,基于对象特点而设计的内容呈现和解读方法,以期在真实信息的基础上激发受众的情感和认同,并采取适宜的行为。博物馆对藏品的阐释通常是依托展览进行的,在展览中,只有符合展览需要的特定层面的藏品信息才会被揭示[1]。文博类电视节目的出现使得藏品信息的阐释能够脱离展览语境,获得多维度阐释的机会。《如果国宝会说话》节目的热播,更是让我们好奇这些长仅五分钟的小视频到底讲了哪些故事,阐释了哪些藏品信息,以及为何能引发观众的共鸣。本研究运用扎根理论对《如果国宝会说话(第二季)》的解说词进行分析,尝试对以上问题进行探索,以期有抛砖引玉之效。

一、相关研究综述

(一)博物馆藏品信息分类研究述评

国际博物馆协会博物馆学委员会(International Committee for Museology,ICOM)前主席、荷兰博物馆学家彼得·冯·门施(Peter Van Mensch)提出“博物馆学属于信息科学”,而“博物馆的物是信息的载体,博物馆学要研究如何对待博物馆的信息,收集哪些信息,应该保护哪些信息,保存哪些信息,以及为谁收集这些信息,如何使用这些信息,等等”[2];博物馆保存的文化遗产承载四个层次的信息,即物质性信息、功能性信息、联系性信息和记录性信息[3]。安来顺在此基础上进一步指出:“博物馆‘物'的联系性和记录性信息日益引起博物馆的关注并成为博物馆专业化的重要成果。”[4]

国内其他学者也对藏品信息的构成进行过理论层面的探讨。宋向光基于藏品信息的意义将藏品信息区分为“自我”“历史”“现实”三个主层面[5];王嵩山从藏品诠释的程序出发,将藏品信息归结为三个维度,即“实物”本体、完成这些实物的整套过程与集体知识、这些“实物”所企求的目的或象征意义[6];曹兵武将博物馆之物的信息进行结构化,分为本体信息、功能性信息、历史或者社会性信息及博物馆化信息四个层面[7];严建强将博物馆物的内涵抽象出三个层次的信息,即本体、衍生与流转[8]。

在博物馆实践层面,业界从文物保护[9]、观众教育[10]、文创设计[11]、文物信息化[12]等工作的需求出发,对藏品信息进行分类的尝试亦不在少数。研究视角和分类目的的不同,自然会衍生出不同的藏品信息分类方式。但无论是在理论层面,抑或是在业务层面,当前的分类方式都是单一层级的,一级分类下再无进一步的细分,难以满足对文博类节目进行内容分析的需求。因此,有必要从博物馆藏品阐释的实践出发,对《如果国宝会说话》所阐释的藏品信息进行自下而上的归纳,从而探索出一种多维度、多层次、动态性的适宜进行内容分析的藏品信息分类方法。

(二)《如果国宝会说话》相关评介

《如果国宝会说话》一经上映便好评如潮,对其创新之道的研究亦是如火如荼地进行。依据研究路径的差异,可将当前的研究分为三类。

第一类研究聚焦于节目本身,从节目的内容建构、表现形式、传播方法、营销策略等方面对节目展开全面分析。例如,罗琦认为精致化的故事构建、观照现实的情怀表达以及贴合当下的语言文字是节目成功的关键[13];付松聚和祝慧敏从传播理念、传播方式、传播技术及营销推广等方面对节目的文化传播特色进行了详细分析[14]。

第二类研究则将节目置于国产纪录片创新与发展的大背景下加以考察。例如,李艳峰认为《如果国宝会说话》形成了精品纪录片IP(知识产权,intellectual property),打造了一个纪录片品牌发展链,是新文创思维下纪录片的成功之作[15];陈剑英通过对《国家宝藏》和《如果国宝会说话》进行解读,探讨了文化类电视节目在新形势下的创新问题[16]。

第三类研究则引入叙事学、美学等新的研究视角对节目进行分析。例如,高倩以叙事学的相关理论为依托,从叙事视角、叙事结构等方面论述了节目的叙事特色[17];王姝从唯美的意境、诗化的语言、丰富的形态三个方面解析了节目的美学意境[18]。

不难发现,作为藏品收藏机构与藏品阐释主体的博物馆几乎缺席了以上讨论,以至于当前对节目内容的研究或着眼于解说词的语言特色,或大而化之地讨论选题内容,尚未出现以藏品阐释为视角的研究。

二、研究设计与过程

(一)研究对象:解说词

在《如果国宝会说话》中,解说词发挥着重要的引领作用,不仅通过叙事、议论、抒情等手段将画面的意义予以明确,引导观众认识和挖掘更多维度的藏品信息,并以诗化的语言营造出唯美的意境,激发藏品与观众之间的共鸣。鉴于节目中受访者和人格化的藏品所表达的内容也发挥着与解说词相似的作用,作为本次研究对象的解说词也将以上画内音囊括在内。

(二)研究方法:扎根理论

扎根理论由美国社会学家巴尼·格拉斯(Barney Glaser)和安瑟伦·斯特劳斯(Anselm Strauss)于1967年共同提出并完善,强调带着研究问题直接从实地调研着手,从原始资料中归纳、提炼概念与范畴,从而上升到理论的一种自下而上的质性研究方法。其核心是同步进行数据的收集与分析过程,在资料与理论之间不断比较、归纳与修正,直至形成一个能够反映现象本质和意义的理论[19]。扎根理论不仅能有效处理解说词这类难以量化的文本资料,还可避免当前已有的藏品信息构成理论对分析过程产生影响,以保证研究结果的独立性与客观性。

(三)资料整理:文本化过程

在《如果国宝会说话》中,解说词存在画外音、画内音、字幕等多种表现形态,只有将各种形态的解说词转化为统一的文本状态,才能对其展开进一步的分析,这就是解说词的文本化过程。《如果国宝会说话(第二季)》共有25集,绝大多数分集的画内、画外音均配有字幕,字幕就是解说词的文本。较为特殊的是第三集《曾侯乙编钟》,该集没有作为画外音的解说词与配乐,只播放了一段1986年录制的音频,音频本身配有字幕,但画面中另配有说明文字来辅助解释音频的内容。这段音频及其字幕与画面中其他说明文字共同发挥了解说词的功能,故以上内容均被视为本集解说词的文本。

(四)分析过程:三级编码

1.开放性编码

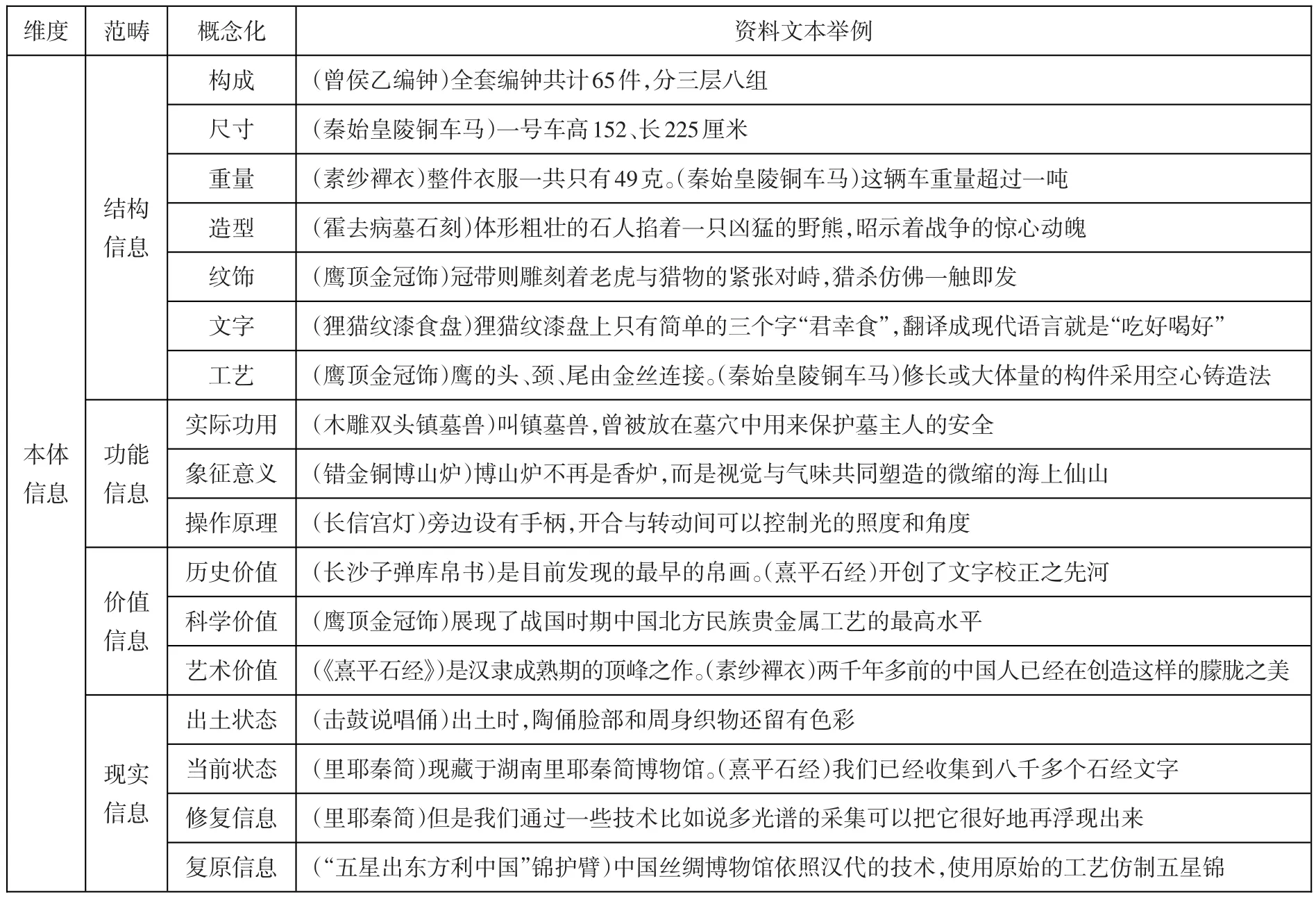

开放性编码是一个将收集的资料打散,赋予概念,然后再以新的方式重新组合起来的操作化过程。其目的是从资料中发现概念,从概念中提炼出范畴,以实现对研究资料的初步归纳与抽象。在具体操作过程中,本研究先对解说词文本进行逐篇逐句编码,再将性质与内容相近的要素重新综合形成范畴,最终提取到37个概念,并归类提炼为12个范畴。

2.主轴编码

主轴编码要求研究者每次只对一个范畴进行深度分析,围绕同一范畴来寻找相关关系,在范畴之间的相关关系建立以后,研究者通过进一步区分主范畴和次要范畴来展示资料中各个部分之间的有机关联。通过分析12个范畴之间的相互关联和逻辑顺序,本研究归纳出3个主范畴,分别为本体信息、关联信息与创生信息。这3个主范畴及12个范畴代表了节目所阐释藏品信息的维度及各维度的构成要素(表一)。

3.选择性编码

选择性编码是对主轴编码内容的进一步精炼与整合,研究者需先从主范畴中挖掘“核心范畴”,然后用原始资料及由此开发出来的范畴、关系等扼要说明全部现象,即开发资料的故事线,通过“故事线”来分析核心范畴与主范畴的联结,进而形成理论框架。通过对12个范畴和3个主范畴的深入分析,在与原始资料比较互动的基础上,本研究提炼出“博物馆藏品信息的阐释维度”这一核心范畴,并以此为基础构建出博物馆藏品信息阐释的理论模型。

表一// 开放编码和主轴编码的主要结果

三、藏品信息的多维度阐释分析

(一)博物馆藏品信息阐释的维度及各维度的构成要素

通过扎根理论的主轴编码,可将《如果国宝会说话》对藏品信息的阐释归纳为本体信息、关联信息、创生信息三个维度。

1.本体信息

博物馆藏品的本体信息是指通过各种研究手段所能认知到的一切有关藏品自身的信息,它由结构信息、功能信息、价值信息、现实信息四类构成。

结构类信息强调藏品的物质属性或自然属性,涉及藏品的构成、尺寸、重量、造型、纹饰、文字、工艺等方面。功能类信息侧重说明人如何使用器物,而器物又如何作用于人,主要涉及藏品的实际功能、象征意义及操作原理等方面的信息。节目所阐释的价值类信息涵盖历史价值、科学价值、艺术价值三个方面,而未涉及藏品的经济价值,说明节目具有明确的价值导向。如果说前面三类的藏品信息均生成于历史时期,那么现实类信息则指生成于当代的藏品信息,例如出土时的考古信息、入藏时的登记信息、藏品现状及其修复、复原工作中所产生的信息等。

2.关联信息

事物是普遍联系的,“要真正地认识事物,就必须把握、研究清楚它的一切方面、一切联系和‘中介'”[20]。这要求我们要在联系中认识藏品,要在本体信息的基础上进一步把握藏品与外部世界的联系,这种联系性的信息即藏品关联信息。《如果国宝会说话》所阐释的关联信息包括时空关联、史实关联、传统关联、考古关联四类信息。

续表

时空关联类信息可细分为时代背景信息与地域文化信息。任何藏品都诞生于特定的时空之中,时代与地域的影响深刻而广泛,时空关联类信息可对这种影响予以揭示。史实关联类信息可细分为历史事件信息与历史人物信息。一件历史时期的藏品可以从不同的角度论证、说明和反映某一历史人物或历史事件,此类信息发挥的就是文物证史、补史之功能。传统关联类信息可细分为常识典故信息与诗文典籍信息。藏品蕴含着丰富的传统文化密码,但如果观众没有深厚的文化涵养作为钥匙,就无法打开藏品这座文化宝库。因此,在阐释藏品的本体信息时,常需先行对相关的常识典故与诗文典籍予以说明,这种说明就是传统关联类信息。考古关联类信息可细分为墓葬/遗址类信息与相关器类的信息。因为相当数量的博物馆藏品来自于考古发掘,为加深观众对藏品的认识与理解,不仅需对藏品所在的墓葬或遗址进行介绍,有时还要对与藏品相关的器物、器类进行说明,此类说明性信息可称之为考古关联类信息。

3.创生信息

创生信息强调在深刻把握藏品本体信息与关联信息的基础上,从当下的时代背景与社会需求出发,对博物馆藏品进行创造性的阐释,将藏品与现实世界相关联,进而引发藏品与观众的共鸣。本研究将节目中的创生信息分为“历史想象”“人格想象”“对话观众”“激发思考”四类。

“历史想象”类信息包括历史场景想象与人物心理想象两个方面。它是指在缺乏实证性资料的情况下,对历史场景或历史人物的内心世界展开的合理想象,从而为观众营造出一个可感知的、具象化的历史世界。“人格想象”类信息包括“内心独白”“心态描述”“行为描写”“身份介绍”四个方面,所强调的是在对藏品进行人格化的基础上,对藏品人格本身的一种想象,而并非指称所有以拟人手法进行阐释的藏品信息。“对话观众”类信息涉及提问、号召、抒情、祝福四种对话方式,节目可据此实现与观众的直接沟通。“激发思考”类信息一般出现在每集节目的最后,是指通过类比、联想等手段所阐发的历史哲思与人生感悟。

(二)藏品信息多维度阐释的理论模型

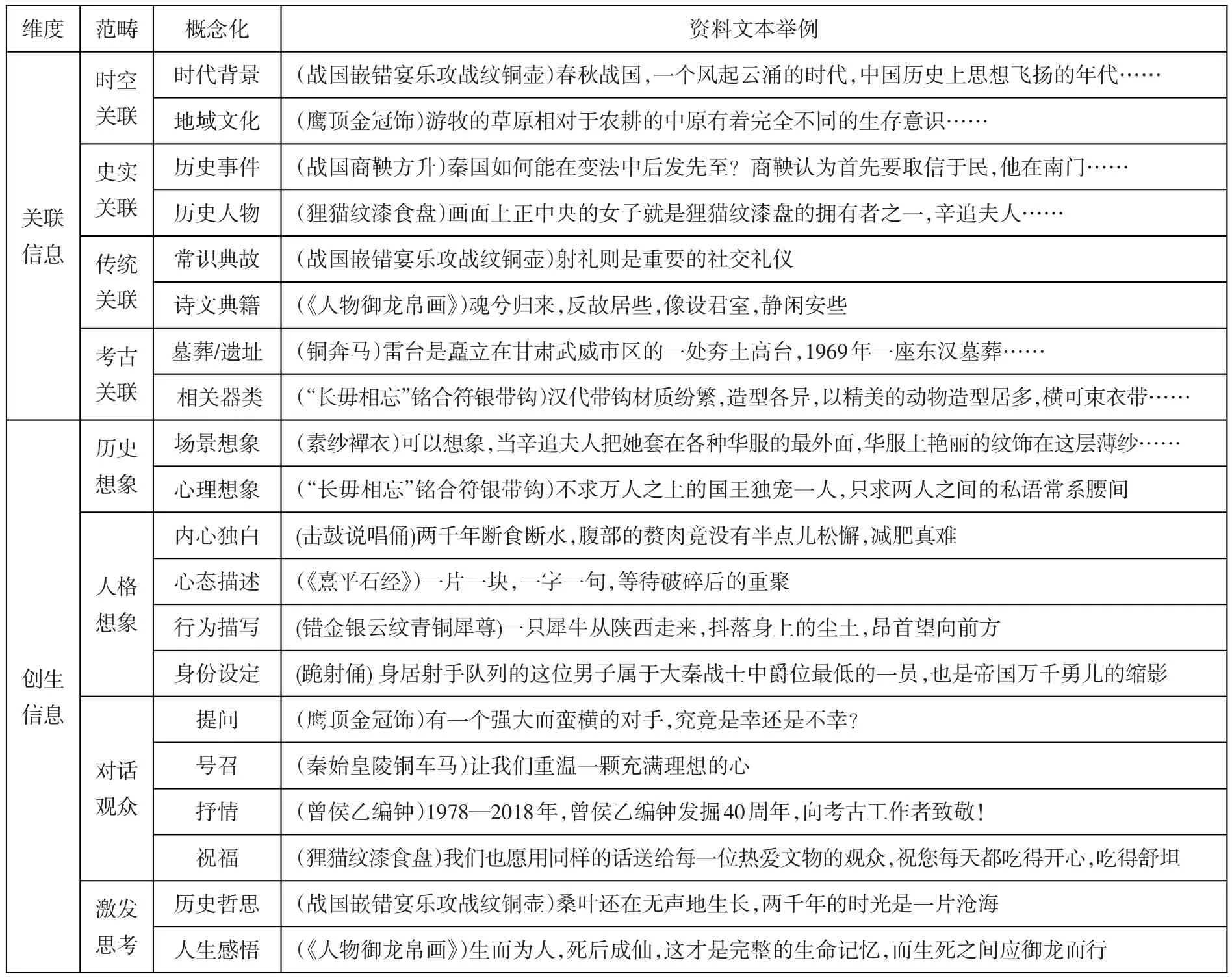

本研究围绕“博物馆藏品信息阐释维度”这一核心范畴,用“故事线”梳理出博物馆藏品信息阐释的理论模型(图一)。

新媒体语境下博物馆所阐释的藏品信息呈现出同心圆结构,即以藏品为中心,由内而外依次为本体信息、关联信息、创生信息的三圈同心圆。

本体信息居于同心圆内层,与藏品的联系最为紧密。它既是藏品信息体系的核心所在,也是其他藏品信息得以存在的基础。关联信息居于同心圆中层,它把关注点从藏品本体拓展到藏品与外部世界的联系,以便能在各种联系中对藏品加以认识。创生信息位于同心圆外层,是在当代语境下对藏品所作出的一种创造性解读,以挖掘藏品的当代价值,构建藏品与观众的关联。

藏品创生信息的阐释是实现藏品与观众情感共鸣的关键环节。正如汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)所言,“历史精神的本质并不在于对过去事物的修复,而是在于与现时生命的思维性沟通”[21],博物馆藏品的创生信息就要成为藏品所代表的普遍性和当代现实的特殊性之间的中介,从而创造出新的价值。藏品创生信息的阐释必须建立在对自身语境进行合理反思的基础上,从当下的时代背景和社会需求出发,结合个体的情感与价值需求,构建起藏品与观众沟通的桥梁。需要加以强调的是,对创生信息的阐释固然强调与现实语境的必要关联,但绝不意味着在阐释中允许阐释者的主观性与个性随意发挥,恰恰相反,它是以尊重藏品本体信息与关联信息的客观性为前提的。

四、研究展望

博物馆藏品的解说历来不乏对本体信息和关联信息的阐释,《如果国宝会说话》的突破在于通过对创生信息的发掘与阐释,激发了观众的共鸣,也回应了时代的需要,具有重要的示范意义。不过,《如果国宝会说话》所阐释的创生信息亦有可商榷之处,例如,节目曾对素纱襌衣使用的场景展开想象:“当辛追夫人把它套在各种华服的最外面,华服上艳丽的纹饰在这层薄纱下若隐若现。”其实,学界对素纱襌衣的用途至少有“外衣说”“内衣说”“葬服说”三种观点[22],“外衣说”提出的时间最早,但也一直饱受质疑,解说词仅以“外衣说”为依据进行创生性阐释是否合适?我们在阐释创生信息的过程中,如何处理具有争议性的内容,如何把握藏品的客观性与阐释者的主观性之间的关系——这都是今后博物馆藏品阐释实践需要进一步探索的课题。

[1]宋向光:《博物馆藏品的阐释:特定层面意义的揭示和解释》,《博物馆研究》1998年第2期。

[2]苏东海:《与国际博协博物馆学委员会主席冯·门施对话录》,《中国博物馆通讯》1993年第3期。

[3]Peter van Mensch.Toward Methodology in Museology.Amsterdam School of the Arts,1992:154-190.

[4]安来顺:《再谈当代博物馆的信息收藏与共享》,《中国博物馆》2012年第1期。

[5]宋向光:《博物馆藏品的意义社会行为的物化》,《中国博物馆》1997年第3期。

[6]王嵩山:《博物馆搜藏学——探索物、秩序与意义的新思维》,台北原点出版社2012年,第149—150页。

[7]曹兵武:《作为媒介的博物馆——一个后新博物馆学的初步框架》,《中国博物馆》2016年第1期。

[8]严建强:《博物馆媒介化:目标、途经与方法》,《自然科学博物馆研究》2016年第3期;周婧景、严建强:《阐释系统:一种强化博物馆展览传播效应的新探索》,《东南文化》2016年第2期。

[9]龚德才、徐津津:《文物保护学视角下的文物信息学》,《中国文化遗产》2015年第2期。

[10]乐俏俏:《基于信息视角的博物馆藏品在教育活动中的应用探析》,《中国博物馆》2015年第1期。

[11]杨盼盼:《文物符号解读与文创产品设计方法研究》,《中国博物馆》2017年第3期。

[12]章维亚、杨世瀚:《藏品信息分类及研究思路》,《文物鉴定与欣赏》2017年第4期。

[13]罗琦:《媒体融合背景下讲述中国文化故事——〈如果国宝会说话〉的成功之道》,《东南传播》2018年第3期。

[14]付松聚、祝慧敏:《〈如果国宝会说话〉传播特色管窥》,《中国广播电视学刊》2018年第10期。

[15]李艳峰:《纪录片〈如果国宝会说话〉:新文创思维的成功之作》,《当代电视》2018年第7期。

[16]陈剑英:《从文博类节目走红谈文化类电视节目创新》,《现代视听》2018年第4期。

[17]高倩:《历史文化类纪录片的叙事探析——以〈如果国宝会说话〉为例》,《新闻研究导刊》2018年第16期。

[18]王姝:《试析〈如果国宝会说话〉的美学意境》,《电视研究》2018年第7期。

[19]B.G.Glaser,A.Strauss.The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research.Aldine Publishing Company,1967:1-40.

[20]〔俄〕列宁著、中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编局译:《列宁全集(第40卷)》,人民出版社1986年,第291页。

[21]〔德〕汉斯-格奥尔格·伽达默尔著、洪汉鼎译:《诠释学Ⅰ:真理与方法——哲学诠释学的基本特征》,商务印书馆2007年,第237页。

[22]郑曙斌:《素纱襌衣用途蠡见》,《湖南省博物馆馆刊(第七辑)》,岳麓出版社2011年,第71—80页。