传播学视阈下湖湘旅游文化走出去翻译策略探索

2019-07-03魏艳刘明东

魏艳 刘明东

摘 要:毛泽东诗词中有部分描写涉及湖湘地域旅游文化的片段,采取正确的翻译策略可以优化湖湘地域旅游文化的传播效果,更好地展示湖湘旅游文化的独特魅力。从传播学角度剖析毛泽东湖湘地域旅游文化诗词的汉英翻译对湖湘旅游文化对外传播的影响,认为在翻译毛泽东湖湘文化诗词时,对于以传递指示性或概念性内容为主的信息类文本,归化成分可以大于異化;对于具有鲜明语言风格、浓厚文化底蕴的文化负载类文本,在保持译文在译语文化可读性的前提下则尽可能多的采用异化手段;而不管采用何种翻译策略,对文化负载词添加注释是必要的。

关键词:传播学;毛泽东诗词;湖湘旅游文化;翻译策略

中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1672-1101(2019)02-0076-08

Abstract: Mao Zedongs Poetry partly describe the fragments involving the tourism culture of Huxiang region, and adopting correct translation strategies can optimize the dissemination effect of the tourism culture in Huxiang region and better display the unique charm of huxiang tourism culture. This paper analyzes the influence of Chinese-English translation on the foreign communication of huxiang tourism culture from the angle of communication, and holds that when translating Mao Zedongs culture Poetry, the domestication component can be greater than alienation for the information type text which mainly conveys the indicative or conceptual content. For the distinctive language style, The cultural load class text with strong cultural connotation uses the alienation method as much as possible under the premise of keeping the translation in the cultural readability of the translated language, regardless of the translation strategy used, it is necessary to annotate the cultural load words.

Key words:Communication Science; Mao Zedongs Poetry; Huxiang Tourism Culture; Translation Strategy

湖湘文化源自千年,从史记等资料记载可以看出,舜帝传说很可能源自湖湘一带,《史记》载舜“崩于苍梧之野,葬于江南九嶷”。湖南古时称为“南楚”,地广人稀,为少数民族聚居之处。从地域来讲,“湖”是指洞庭湖,“湘”是指湘江。湖湘独特的地理位置、地形地貌和气候等自然因素使其自然旅游资源非常丰富。皮元珍指出湖湘大地,自古有着独特的自然景观和人文景观[1]71-75。李秋菊认为由于游历所限,毛泽东早年的诗词多以湖湘山水为主,再结合自身波澜壮阔的时代生活和丰富的游历体验,从不同角度折射出湖湘文化的博大精深和丰富意蕴[2]77-79。毛泽东诗词已成为当今旅游业重要的人文旅游资源。许渊冲先生《毛泽东诗词选汉英对照》和辜正坤先生《英汉对照韵译毛泽东诗词》中分别收录毛诗47和46首,其中体现湖湘地域旅游文化特色的诗词各有13首。毛泽东诗词代表着一代诗风和世风,充分展示着中国文化的博大精深,更体现了湖湘文化的精神风貌和价值追求。在中国文化走出去被提升至国家战略高度的时代,毛泽东诗词中的湖湘旅游文化的翻译和传播需要得到进一步的重视,这样不仅有利于更好实现毛泽东诗词的社会价值,也有利于湖南这朵具有鲜明地域特色的文化奇葩更好地走向世界。

一、传播学与文化翻译

美国政治学家HD Lasswell 1946年首次在Propaganda, Communication and Public Opinion: A Comprehensive Reference Guide一文中明确提出了“大众传播科学”概念[3]100-104。1947年,美国传播学之父Wilbur Schramm在美国伊利诺伊大学成立了第一个传播研究所,第二年主编了第一本大众传播学论文集,出版了第一本传播学教材,至此传播学也就应运而生。1948年,HD Lasswell再次发表了The Structure and Function of Communication in Society一文,对传播做了深入细致的分析,首次完整提出传播的5W模式:谁说(传播者),说什么(传播内容),对谁说(受众),通过何种渠道(媒介),取得何种效果(反馈)[4]631-632。Wilbur Schramm也认为一个基本的传播过程包含以下要素:传播者、受传者、讯息、媒介、反馈。汪庆华提出20世纪80年代以来,译界学者们纷纷认为翻译是一种具有传播学特征的、不同语言文化之间的信息传播行为[3]100-104。德国翻译理论家沃尔夫拉姆·威尔斯也认为“翻译是与语言行为和抉择密切相关的一种语际信息传递的特殊方式”[5]。吕俊则提出翻译是一种跨文化的信息传递过程,其本质是传播[6]39-44。翻译在中国文化对外传播中起着桥梁与纽带的作用,是文化传播的必经之道,是决定文化传播效果的直接因素和基础条件。黄友义在《今日中国》发文指出:“翻译工作作为跨民族、跨文化、跨语言交流的纽带,是文化传播的必经之道,是决定文化传播效果的直接因素和基础条件,从某种角度讲,也是一个国家对外交流水平和人文环境建设的具体体现。”[7]54郑德虎提出,翻译这一文化传播的桥梁对中国文化走出去起着非同一般的重要作用[8]53-56。刘进也指出,“中国文化能走出去多远,在很大程度上取决于翻译质量和传播效果”[9]156-163。首先,译者,作为跨文化传播的使者,在对外文化传播的翻译活动中,应当克服文化差异带来的障碍,将本族文化向外进行有效输出,向世界介绍中国,让世界了解中国,推动中国文化走出去,最终实现中国文化和世界各种文化的共同繁荣。其次,翻译作为一项跨文化的交流活动,必须考虑译文能否赢得受众,能否达到交流和文化传播的效果。跨文化翻译如果传而不通,或效果不佳就失去了对外文化传播的意义。因此,在中国文化走出去的大背景下,研究如何通过翻译策略更好地向世界传播中国文化具有重大意义。

在传播毛泽东诗词中体现的湖湘文化时,传播者即译者如何有目的有意识地使传播内容被译文读者理解接受、如何遵循文化翻译策略、如何通过对原文的补充阐释等,恰到好处地协调译语文化和源语文化之间的文化差异、帮助译文读者更好地理解异域文化显得尤为重要。

二、传播学视阈下翻译策略研究

HD Lasswell認为任何传播行为都包括以下“五要素”,即:who谁says what说什么which channel通过什么渠道to whom对谁with what effects取得什么效果。这里的效果指传播效果,它是检验传播活动成败得失的重要尺度。张建认为,传播效果指传播者发出的信息经媒介传至受众,引起受众思想观念、行为方式等的变化。受众对信息接受的效果与传播者的初始动机相符效果则好[10]24。然而,作为受传对象,受众对信息的接受并不取决于传播者的主观愿望,他们是有思想的特定的文化个体和群体,对传播信息表现出不同的心理需求。传播学研究受众,受众也在研究选择传播源。吕裴宜指出,在对外文化传播中,我们的受众来自于西方主流社会,我们之间存在很大的文化差异,他们是否愿意接受我们主动“输出”的文化信息,是否愿意接触信息源,他们的阅读需求和期待、审美心理等等均会不同程度地影响传播效果[11]51。关世杰认为,如果受众对我们译作传递的文化信息不接受,不认知,就谈不上感情和态度的改变,更谈不上受众行为的转变,那样的话,中国的对外文化传播和文化走出去就成了无本之木,无源之水[12]36。

上世纪90年代初,翻译研究发生了“文化转向”,中心理念在于将翻译置于广阔的文化空间进行考量。在此语境下,美国翻译理论家Lawrence Venuti提出了归化(domestication)和异化(foreignization)两个翻译策略的概念。所谓翻译策略是宏观层面的方针和目标,是对具体翻译方法和技巧的指导。译者在策略的指导下,选择与之相适应的译法来实现翻译目标。王东风提出,归化翻译以目的语的文化为归宿,“采取民族中心主义态度,使外语文本符合译入语的文化价值,把原作带入译入语文化”[13]25。异化翻译则以原语文化为归宿,译文偏离本土主流价值观,保留原文的语言和文化差异,把读者带入外国情景。虽然Venuti认为归化式译文风格“自然”“流畅”,以满足译入语读者的审美与接受心理,但是他仍然认为异化式翻译有利于保留原文异域性特征,适当的“不流畅”和“不透明”的译文风格使读者产生“陌生感”和“疏离感”,给他们“别样阅读体验”[14]。故他提倡异化翻译策略,以彰显文化他者的差异,让目标语文化见证不同的价值观。Jeremy Munday提出,如果考虑到谁说(传播者),说什么(传播内容),对谁说(受众),通过何种渠道(媒介)取得何种效果(反馈)这五个要素,“归化”和“异化”均有其存在和应用的价值[15]。换句话说,“译者或出版商想要达到什么目的,就会选择与此目的相应的翻译策略,不论归化异化,达到目的就是造化”[13]25。

三、传播学视阈下毛泽东诗词湖湘旅游文化翻译策略比较

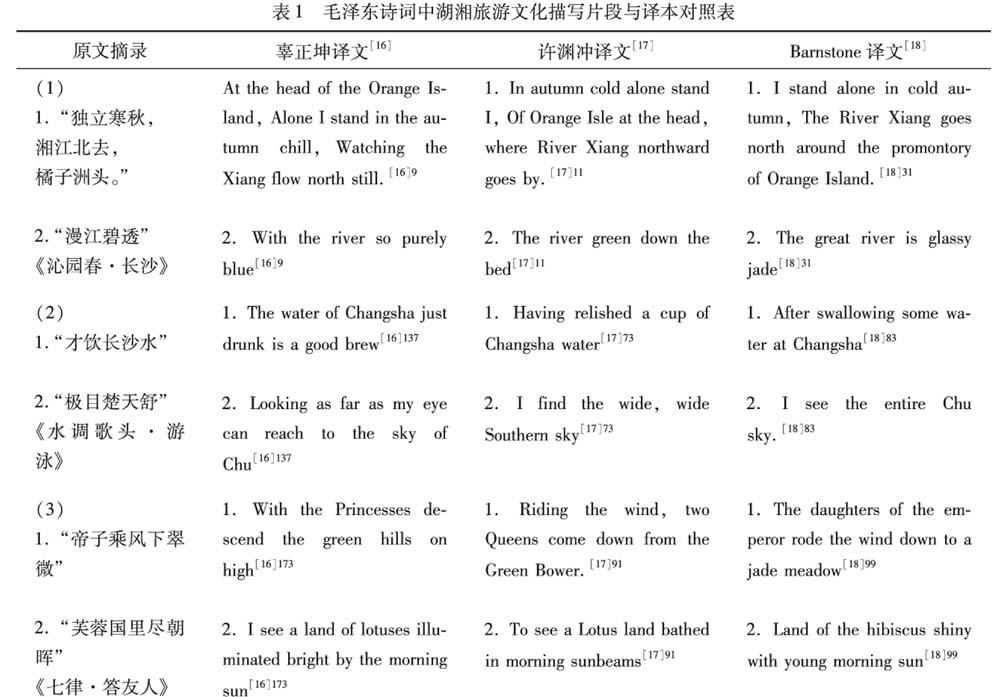

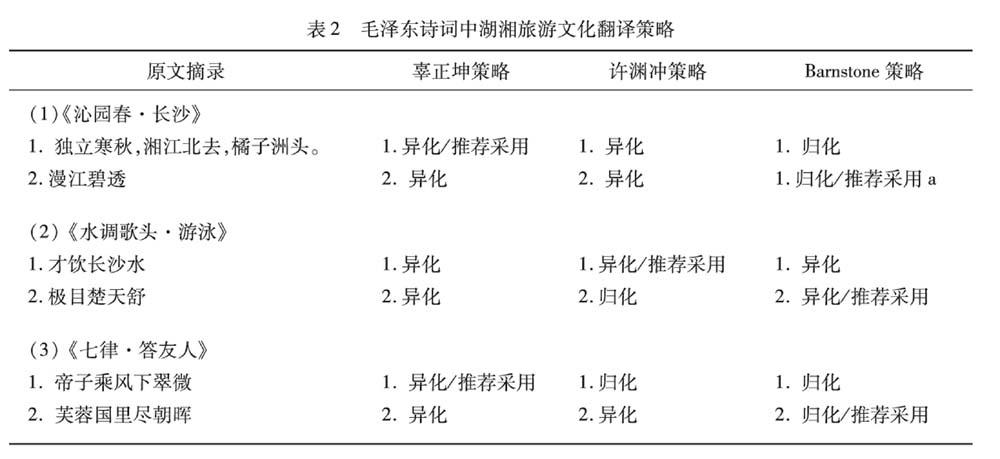

毛泽东的诗歌创作伴随他丰富而曲折的人生阅历和斗争生涯,是诗人独特而丰富的心路历程和游历生活的体现。李秋菊曾指出中央文献研究室编辑的《毛泽东诗词集》收录了67首毛泽东诗词,其中30多首是以他游历过的地名为题目,或是地名在诗词中有体现[2]77-79。本文选取毛泽东诗词三个译本中涉及湖湘地域旅游文化描述的若干片段,从传播学的传播策略角度探讨如何在旅游文化翻译过程中优化传播效果,帮助西方读者正确理解中国文化中的湖湘旅游文化,展示湖湘旅游文化的独特魅力。

刘泽权在“基于语料库的毛泽东诗词三个英译本对比分析”中提到,毛诗英译最新版本是2010年由河北人民出版社出版的李正栓先生的《毛泽东诗词精选》[19]69-74,其中收录毛泽东诗词43首,而辜正坤和许渊冲先生的译本收录的译诗较李先生的多,且都有英文的序言和注释,能跟好地帮助读者了解诗词创作的背景和相关文化知识。最早关注毛泽东诗词艺术超过其革命领袖身份的外国译者是精通中国文化的美国诗人、教授威利斯·巴恩斯通(Barnstone),1972年他和郭清波合译了《毛泽东诗词》。因此,本文选取了这三位译者的译本进行研究,三个译本的译文分别简称作辜译、许译和巴译,以下将对(1)-(3)中的有关湖湘旅游文化的译文,从传播学的翻译策略方面逐一剖析并分析其优劣,为湖湘文化走出去的翻译策略探讨提供借鉴。

翻译家许渊冲在翻译过程中有较大部分对诗词进行了重写,辜正坤则推崇翻译多元互补论,相对更注重对诗词原文的翻译,更加忠实于原文。两位在不同翻译思想的指导下,翻译采用的策略也是各有千秋。

(1) “独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”出自毛泽东诗词《沁园春·长沙》。这一句词简明地道出了诗人长沙故地重游的时间和地点,在这一句的翻译中,辜采用异化翻译法将橘子洲译为the Orange Island,此句完整的译文为At the head of the Orange Island, Alone I stand in the autumn chill, Watching the Xiang flow north still. 为了方便读者更完整的理解诗词描述的地点,辜在译文最后对“橘子洲”进行了注释:An isle in the Xiang River west of Changsha, noted for its delicious oranges. 译者即传播者是发送文化信息的主体,在跨文化信息传播过 程中至关重要。钱钟书先生曾生动形象地用“媒”“诱”二字说明译者的译文会激发读者对原作的好奇心和喜爱之情[20]。许译与辜译相差无几,但对橘子洲没有进一步的注释,不足以体现橘子洲在湖湘旅游文化中的重要性,也无法引发读者了解的愿望。因此,从旅游对外宣传来说,辜译应该稍胜一筹。从传播学的传播内容和传播效果角度来说,作为后人我们有责任根据橘子洲的实际发展状况完善辜的注释,扩大橘子洲作为潇湘八景之一的声名。作为美国诗人、学者、翻译家的Barstone则对橘子洲采用归化翻译的方法,译为the promontory of Orange Island,其完整的译文为I stand alone in cold autumn, The River Xiang goes north around the promontory of Orange Island.根据巴的译文,读者无法明确知道诗人独立的地点,失去了原文生动的感觉,也弱化了橘子洲的重要性。而且他将橘子洲翻译成the promontory of Orange Island丧失了橘子洲的美感,根据柯林斯英汉双解字典,promontory指的是自然隆起的高地,尤其指突出海面的岩石高地(a natural elevation, especially a rocky one just out into the sea),或是岬(角)。而实际上橘子洲不但不是岩石堆积而成,反而有着肥沃的土壤,孕育着美丽动人的自然景色,生机勃勃。游客登洲,听渔舟唱晚,观麓山红枫,赏满树橘红,吟先贤辞赋,其乐融融。所以,此处对于类似地名的文化负载类文本宜采用异化翻译的方法,归化翻译的方法不利于湖湘文化的走出去和中国文化的传播。

“漫江碧透”也是出自毛泽东诗词《沁园春·长沙》。这一句描绘了蔚为壮观的碧水蓝天的湘江风光。辜译为With the river so purely blue,许译为The river green down the bed,Barstone译为The great river is glassy jade。三位翻译家的翻译各有千秋,有的用介词短语,有的用独立主格,有的用完整的句子。熊德米指出,许先生自己曾说,采用不同句式,“不是为了押韵,就是为了节奏”,这无可厚非[21]66-72。再看“碧”,有的翻译成blue,有的翻译成green,有的翻译成jade;根据外研社出版的现代汉英词典[22]44,“碧”做名词用在书面中译为green jade;作形容词译为blue,bluish(接近蓝色的,浅蓝的) green。此处,诗人用“碧”描述的是江水清澈见底,映出蓝天色彩的一幕。张智中认为用glassy jade来形容“漫江碧透”十分贴切,极富英文的味道[23]。从传播学译文读者和传播效果的角度来看,来自异域文化的游客更容易接受,传播效果更好。橘子洲是来湘游客的必去之地,这样的意境美更能激发游客的向往之情。对于“碧”字,诗人曾在《渔家傲·反第二次大围剿》中也提到,诗句为“赣水茫茫闽山碧”,此句的翻译为Crossing misty Gan waters and green Fujian hills。这句的“碧”,指闽山万木茂盛,一片绿海,故译为“green”。所以,对于类似于描述性的词语采用归化的翻译法有利于受众的接受,也与传播学意义上的“接近性”和“可读性”原则很相近。

(2)“才饮长沙水”出自毛泽东诗词《水调歌头·游泳》。1956年毛泽东巡视南方,分别视察了广州、长沙和武汉。在武汉期间他三次畅游了长江,这首词是第一次畅游长江后写的[21]。“才饮长沙水”辜译为The water of Changsha just drunk is a good brew,许译为Having relished a cup of Changsha water,巴译为After swallowing some water at Changsha。翻译过程中,为了让读者更好地传递原文的内涵,三位翻译家都采用了直译加注的翻译法。其中,辜和巴都采用了同样的注释法即此句诗词引自东吴民谣“宁饮建业水,不食武昌鱼”,赋予了诗词历史的神秘感。许却独辟蹊径,他采用了1958年诗词作者本人对此句诗词的注释,即“长沙水指长沙城东众所周知的名叫白沙井的泉水”。因此从传播湖湘旅游文化的角度,我更赞成许的翻译。首先传播内容体现了旅游文化,涉及人文景观白沙井(the White Sand Well);其次,从传播效果来看,李秋菊认为白沙井今天能成为享誉国内的景点,不能说没有《水调歌头·游泳》的推介之功[2]77-79。湖南有名谣为“常德德山山有德,长沙沙水水无沙”。如今,游人一边品尝“长沙沙水水无沙”,一边欣赏品读历代咏白沙井的诗词,其乐无穷。 所以,对于这种文化负载类文本适合采用异化翻译的方法。

“极目楚天舒”也是出自毛泽东诗词《水调歌头·游泳》。诗词作者毛泽东在1957年写给黄炎培的信中说,“我花了两个多小时游到对岸,游程十几公里。水流很急,我不断地仰泳、侧泳交替进行[24]。因此,真的很适合用‘极目楚天舒描写当时的情形。”此句辜译为Looking as far as my eye can reach to the sky of Chu,许译为I find the wide,wide Southern sky,巴译为I see the entire Chu sky。其中,辜和巴对地名“楚”采用了拼音翻译法。巴进一步对“楚”注释为:在战国时期,楚国位于今天的武昌市。这也可以发现国外译者还是很重视传播中国文化的。辜没有进一步的注释。外研社出版的现代汉英词典,关于“楚”做地名的解释有二:一是one of the Warring States into which China was divided during the Eastern Zhou period, occupying what is now Hubei and northern Hunan;二是a name for what is now Hubei and Hunan(especially the former) [22]131。许直接将其意译Southern。赵水福提出,对译文读者进行研究,是考察传播效果、预测和评估传播的价值和意义的核心课题[25]25。那么,现在我们就来预测一下“楚”的翻译在传播湖湘旅游文化中的价值。很显然,对于专业型的读者,他能理解“the sky of Chu”的翻译,他能维护源语文化为中心的立场。对于非专业读者,他们不愿意或是拒绝源语文化,他们则愿意接受“southern sky”的翻译。那么为了达到传播湖湘旅游文化的目的,我认为我们应该让外国游客了解中国文化,这样文化就成了一种旅游资源。外国游客了解了中国文化,中西方的差异会缩短,不同价值观不同国家的人就可以更好地互相了解。所以,“楚”的翻译,拼音加注法更显优势。讲到“楚”,我们还会想到楚国士大夫屈原,他的精神滋养了一代代华夏儿女和一批批湖湘志士仁人,创造出了辉煌的历史和文化,也彰顯了湖湘旅游文化的厚重感和崇高美。所以,同上,对于这种文化负载类文本适合采用异化翻译的方法。

(3)“帝子乘风下翠微”出自毛泽东诗词《七律·答友人》。帝子在这里指尧帝的两个女儿娥皇和女英,都是舜的妃子。在古代男女都可称“子”。此句诗词,辜译为With the Princesses descend the green hills on high,许译为Riding the wind, two Queens come down from the Green Bower,巴译为The daughters of the emperor rode the wind down to a jade meadow。而且,三位翻译家都对“帝子”进行了注释,其中辜的注释为the princesses referring to E Huang and Nu Ying, the two concubines of Shun, and daughters of Yao,其他两位翻译家也简单介绍了“帝子”的渊源,如许的the two queens, daughters of emperor Yao and wives of emperor Shun、巴的the daughters of the legendary emperor Yao married the saintly emperor Shun。对于有人物文化内涵的典故,翻译时宜采用音译加注,音译加意译加注,而且意译时要抓住汉语人名的关键和本质。从这一点上看,辜的译法最相符。那么,从传播湖湘旅游文化的角度来看,辜译法效果更好。湘女“多情”是湖湘旅游文化的一个特质,其原始胚胎即孕育于娥皇、女英二妃的殉情。传说舜巡游南方死于湖南,葬于九嶷山。两妃听到舜的死讯,追踪到湘水边,伤心痛哭,泪洒竹上,形成斑痕,因此斑竹又名湘妃竹。这点点泪痕凝结的斑竹,仿佛是娥皇和女英至死守望的诺言。斑竹为湖南特产,所以从传播湖湘旅游文化的角度来说,作为译者传播者,我们首先要很直接地向读者受众即游客传递这一信息,让他们知道何为娥皇何为女英,再通过意译的办法进一步展现这一神秘多情的自然人文风情所凸显的人性的善良美好与心灵的澄澈纯净,从而让游客了解湘女多情的历史文化渊源。综上,对于有典故内涵的文化负载类文本建议采用异化翻译的方法。

“芙蓉国里尽朝晖”出自毛泽东诗词《七律·答友人》。外研社出版的现代汉英词典显示“芙蓉”的意思有二,一是cotton rose hibiscus,二是another name for荷花[22]262。三位翻译家对于“芙蓉国”的翻译也不尽相同。辜译为land of lotuses,许译为a Lotus land,巴译则为Land of the hibiscus。那在诗人的诗作里,“芙蓉”到底是指木芙蓉还是荷花?虽都是植物,开出的花也都能代表湖南壮丽美好的风光,但毕竟一种是陆生一种是水生。百度百科显示,唐宋时代,湖南湘、资、沅、澧流域广生木芙蓉,花繁盛,而又颇为淡雅素美。五代诗人谭用之游湘江后赋诗“秋风万里芙蓉国,暮雨千家薜荔村”被广为传诵。中华人民共和国建国后,毛泽东同志两次引用此诗,更使“芙蓉国”之名人尽皆知。因而湖南有“芙蓉国”之雅称。王磊也指出,芙蓉,是荷花的别名,又指木芙蓉花。古代湖南盛产木芙蓉[24]。从这些可以看出,巴译是最符合湖南被称为芙蓉国的历史文化渊源的。那么从传播湖湘旅游文化的角度来说,巴译最为准确地对外传播了湖南的自然风情,是湖南生态旅游的代表景观。综上,对于表述自然风光、风土人情等文化负载类词仍建议采用归化翻译的方法,讲清楚概念性内容,将事实、观点和知识用“直白的语言”表达清楚,翻译时不必拘泥于语言形式而是内容。

四、毛泽东诗词湖湘旅游文化翻译的思考

(一)毛泽东诗词湖湘旅游文化翻译原则

令人敬仰的毛泽东诗词给后世留下了一座难以超越的艺术丰碑,当我们细细品读其中的丰富内涵和独特魅力时不难发现,毛泽东诗词中随处都体现出湖湘文化的精神风貌与价值追求。毛泽东诗词中荡气回肠的宏大故事、天马行空的玄思妙想更增添了湖湘这片神奇秀美之地的吸引力与魅力。刘德军认为翻译已不再是语言学层面的字面诠释,更是文化层面的阐释和再现[26]16-109。作为译者即传播者,我们应该将传播的效果和读者的感受作为翻译的出发点和最终目标。旅游的本质是感受文化,尤其是感受异域文化,毛泽东诗词中体现的湖湘特色旅游文化更是我们翻译该诗词时的一个关键,好的目的语文化和本土文化的融和能使一种文化的含义在另一种新的文化接受空间中获得新生,从而更快更好地被异域文化读者接受。

综合以上传播学视域下毛泽东诗词英译本中湖湘旅游文化英译分析的现状,毛泽东诗词中的湖湘文化对外传播翻译文本大致可分为两大类:以信息为主的文本和文化负载类文本。以信息为主的文本主要指反映国家经济、文化、制度建设和国民生活现状的文本,如“人民解放军占领南京”“一桥飞架南北”等。文化负载类文本则指文化承载量较大的文本以及含有中国特色文化的文本,包括实用文化、思想文化和艺术文化还有典故等,如“惜秦皇汉武”“寂寞嫦娥舒广袖”等。根据以上三位翻译家有关湖湘文化翻译译文效果的比对,文化负载类文本适合采用异化的翻译策略,既对名词进行文化内涵的阐释,又使译文符合目的语的行文规范和文化标准。当然,在翻译表达时也要迎合西方主流社会读者的口味,赢得目标读者,达到传播目的。

从传播内容角度来说,在翻译毛泽东诗词中体现的湖湘旅游文化时,首先要考虑中国的文化因素,体现对外宣传中国传统文化、保留中国文化精髓的原则,做到宣传自然旅游资源、人文资源和物质文化资源的文化价值。随着旅游的文化色彩越来越浓,旅游者已不满足于泛泛的游山玩水,越来越重视旅游对象的的文化品位与内涵的丰富多彩,希望通过观览与体验来增长知识、陶冶情操、增加生活乐趣。毕冉认为译文如能让受众游客在旅游过程中了解、欣赏异域文化的神秘和神奇之处,则是对受众更高层次上的关照[27]50-52。为此,译者在翻译过程中应该本着客观、中肯的态度,关注诗词中文化内涵的传递。

其次,翻译是一种跨语言、跨文化、跨心理的传播活动。从传播学角度研究旅游文化翻译时,从受众的角度来说,则要体现以受众为中心的原则,考虑英语国家文化,考虑他们的接受心理与文化差异,关注他们的感受、审美体验和审美期待,即刘明东提出的实现文化传播的翻译应遵循文化顺应原则[28]88-93。只有先让西方读者慢慢了解、熟悉中国文化,而且受众的基数不断扩大,中国文化才有在西方生根的空间和土壤。随着中国经济的发展和国力的不断增强,西方人渴望了解中国的内在动力可以促使他们接受其文化语言中所没有的中国英语表达,国际读者能容忍和理解中国英语中的异国特色与不同的文化内涵。

最后,无论是归化翻译法还是异化翻译法,只要能提高对外文化传播的影响力,促进跨文化交流和文化走出去,就是好的翻译法。不同的受众有不同的阅读需求,他们从各自选取的译本中都能感受到中国文化的博大精深。在归化和异化策略的取舍上,各有其存在的价值,只要把握好度,两者即可并行不悖、相得益彰。对于以传递指示性或概念性内容为主的信息类文本,翻译的目的是将事实观点传递清楚,使译文风格符合目的语读者的思维和表达习惯、认知水平和审美趋向,归化成分可以大于异化,这也符合传播学意义上的接近性和可读性原则;对于具有鲜明语言风格、浓厚文化底蕴的文化负载类文本,翻译的目的是传递汉语言文化特质和汉文化的异质,保持译本的文化身份,在保持译文在译语文化可讀性的前提下则尽可能多的采用异化手段,形意兼顾,不可以形害意。在毛泽东诗词湖湘文化翻译中,不管采用何种翻译策略,对文化负载词添加注释这一环节一定不能少,可以采用音译加注也可采用直译加注,总之单纯地只翻译却没有补充任何实质内容,也不涉及景点历史背景与民俗文化等的介绍,都不利于湖湘文化的传播。

(二)毛泽东诗词湖湘旅游文化翻译对策

毛泽东诗词译本无疑是世界了解中国的窗口和桥梁,具有极大的文学和社会价值。从本文第四小节可以看出,对于同一个文本,每一位译者都因自己不同的翻译目的、个人积累、社会责任等对原作采用了不同的翻译方法,从而产生了具有自己特色的翻译作品。研究者们也对翻译家们的作品进行了全方位多元的研究,提出了自己的见解和建议。以下从湖湘旅游文化走出去的角度对毛泽东诗词的翻译提出些许对策。

1.丰富翻译内容。毛泽东诗词中涉及湖湘文化的诗句并不是很多,鉴于毛泽东诗词在国内国际的影响,建议对前来参观与毛泽东诗词相关的景点的外国游客配发旅游宣传手册,手册中包含相关毛泽东诗词的完整译文及其背景、文化知识的英文介绍,还可以包含交通工具、特色餐饮、民俗文化等内容的英文介绍等,这样既能让湖湘文化走出去还能推动毛泽东诗词在海外的传播。由湖南省毛泽东诗词外译研究基地负责人刘明东教授组织编写的、太平洋学术出版社出版的A selection of Mao Zedongs Poems: Appreciation[29]将提供很好的借鉴。

2.提升翻译质量。湖南旅游资源的翻译存在误译现象,例如拼写错误、词汇错误、语法错误、漏译、直译、前后翻译不一致等,影响了湖湘旅游文化的传播,很难满足国际游客的需求。此外,湖湘旅游英语翻译与毛泽东诗词的结合还面临着困境,如需要满足游客需求、需灵活处理跨文化因素等,只有这样才能在旅游翻译内容上更好地引起游客的共鸣。针对这些现象,需要聘请专业人员进行指导。只有提升翻译质量,才能彻底实现旅游翻译的国际化水平,助推文化走出去。

3.培养传播人才。湖湘旅游文化走出去离不开优秀的传播者。湖湘旅游文化翻译与毛泽东诗词翻译相结合离不开高水平的翻译人员,他们是文化传播的中坚力量。旅游部门应联合有关翻译专业机构,如毛泽东诗词外译研究基地的,培养更多高水平外语翻译人才,加强翻译理论学习和实践,更好地提升质量。

五、结语

湖湘旅游文化的翻译是湖南对外宣传的窗口,毛泽东诗词中湖湘旅游文化的翻译也是毛泽东诗词对外宣传的窗口,决非小事。旅游文化能促进不同文化背景的游客之间的文化交流。英译毛泽东诗词时,译者如能用喜闻乐见的语言向外国游客展示湖南优美的自然风光,恰到好处地宣传湖南传统的人文景观,这样一定能扩大湖湘旅游文化的影响,促进湖湘旅游业的发展,从而更好地将毛泽东诗词推向世界。

参考文献:

[1] 皮元珍. 浅论湖湘旅游文化的审美特质[J]. 中南林业科技大学学报,2016(3):71-75.

[2] 李秋菊. 毛泽东诗词的红色旅游业价值[J]. 求索,2012(3):77-79.

[3] 汪庆华. 传播学视阈下中国文化走出去与翻译策略选择[J]. 外语教学,2015(3):100-104.

[4] BL Smith, HD Lasswell, RD Casey. Propaganda, Communication and Public Opinion: A Comprehensive Reference Guide [J]. Journal of Applied Psychology, 1946(30): 631-632.

[5] Wills, Wolfram. The Science of Translation: Problems and Methods[M]. Tubingen: Gunter Narr, 1982.

[6] 吕俊. 翻译学—传播学的一个特殊领域[J]. 外国语,1997(2):39-44.

[7] 黄友义. 让翻译事业更好地为跨文化交流服务[J]. 今日中国,2008(7):54.

[8] 郑德虎. 中国文化走出去与文化负载词的翻译[J]. 上海翻譯,2016(2): 53-56.

[9] 刘进. 对外文化传播翻译策略研究[J]. 学术界,2010(12):156-163.

[10] 张建. 英语对外报道并非逐字英译[J]. 上海科技翻译,2001(4):24.

[11] 吕裴宜. 受众心理与传统文化传播[J]. 贵州社会科学,2007(7):51.

[12] 关世杰. 中国跨文化传播研究十年回顾与反思[J]. 对外大传播,2006(12):36.

[13] 王东风. 归化与异化:矛与盾的交锋?[J]. 中国翻译,2002 (5):25.

[14] Lawrance Venuti.Translators Invisibility[M]. London and NewYork:Routlegde, 1995.

[15] Jeremy Munday. Introducing Translation Studies Theories and Applications[M].London and New York:Routlegde, 2001.

[16] 辜正坤. 英汉对照韵译毛泽东诗词[M]. 北京:北京大学出版社,1993.

[17] 许渊冲. 毛泽东诗词选(汉英对照) [M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1993.

[18] Wills Barstone. The Poems of Mao Zedong [M]. California: University of California Press,2007.

[19] 刘泽权. 基于语料库的毛泽东诗词三个英译本对比分析[J].解放军外国语学院学报,2012(5):69-74.

[20] 钱钟书. 林纾的翻译[C]//七缀集. 上海:上海古籍出版社,1985.

[21] 熊德米. 诗无达诂,译尽其能[J]. 西南政法大学学报,2005(5):66-72.

[22] 外研社辞书部. 现代汉英词典[Z]. 北京:外语教学与研究出版社,2011.

[23] 张智中.毛泽东诗词英译比较研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2008.

[24] 王磊. 毛泽东诗词鉴赏[M]. 内蒙古:内蒙古文化出版社,2011.

[25] 赵水福. 试论大众传播体系中的主体[J]. 中国广播电视学刊,2000(1):25.

[26] 刘德军. 跨文化传播下的旅游资源翻译策略选择[J]. 南华大学学报,2013(6):106-109.

[27] 毕冉. 传播学视角下旅游翻译原则与方法探析[J]. 辽宁工业大学学报(社会科学版),2016(5):50-52.

[28] 刘明东. 文化图式翻译原则与策略[J]. 安徽理工大学学报(社会科学版),2014( 5):88- 93.

[29] Mingdong LIU,Wenjie TANG,Xibei CHEN. A selection of Mao Zedongs Poems: Appreciation[M]. Wellington:The Pacific Academics Press,2017.

[责任编辑:吴晓红]