巧用思维导图 促进主题阅读

2019-07-03李金和

李金和

【摘要】文章是思维的整体、逻辑的整体,通过思维导图能打通文本主题、材料和表达的内在联系,帮助学生完成文本的整体建构,形成直观认识,留下深刻印象 本文立足小学阅读教学,就思维导图的构图要求、基本图例以及在主题阅读中的运用策略进行了阐释。

【关键词】思维导图 丰题阅读 阅读教学

“思维导国”是由英国“记忆之父”东尼·博赞发明的思维工具,作为一种思维工具,其运用图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来,把主题词与图像、颜色等建立链接,充分运用人类左右脑的机能.利用记忆、阅读、思维的舰律.协助人们在科学与艺术、逻辑与想象问平衡发展,从而开启人类大脑的无限潜能。

阅读是从书本材料中获取信息的过程。就教学而言,就是在教师的指导下,学生从教材或相关材料中获取信息的过程。

如何让学生的阅读变得更快,更有效?通过阅读图解,就能很好地达成这样的目的。

从具体的阅读经验来说,对文字的阅读需要人们动用比较多的脑力劳动和体力储备“读图”较多使用人类的形象思维,我们对图片的解读往往不费什么力气。

就儿童阅读而言学生更喜欢绘本,图画书,为什么?就是因为形象化的图片更易于学生理解。

就概念的认识而言,很多时候,我们并不是背诵概念本身,更多是图示化的记忆。例如,当问到什么是三角形的高,我们头脑中浮现的往往是三角形高的图示。

就文章而言,每篇义章都有自己的主题,材料都是基于主题需要的选择和设计,表达又是服务于材料阐释需要的方式和载体,假如我们将需要阅读的文本围绕主题进行图示化处理,将文本内容依据内在的机理转化成“思维导图”,肯定能带给学生更好的理解和更深刻的记忆。

一、思维导图的构图方法

第一,先浏览文本内容,确定你关注的主题。第二,围绕主题,确定各级标题,作为思维导图的主要分支。其三,试着了解重要观点和依据。第四,找到自己最有感悟的点,进行重点分析。

二、阅读思维导图的基本图例

就课文而言,每篇文章都是一个思维的整体,我们可以根据文本特点,结合主题需要,给出不同的思维导图。

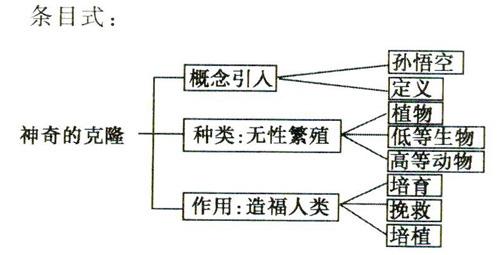

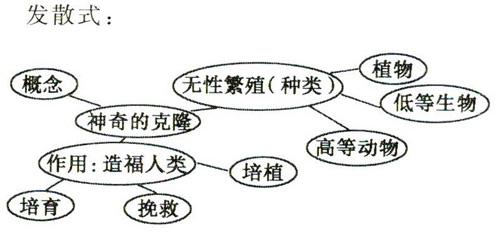

1.基于内容整理:条目式、发散式

有些文章围绕一个主题内容,分几个方面来描写,这样的文章一般可以采用条目式或者发散式导图进行整理。如说明文《神奇的克隆》就围绕课题从克隆的概念、种类、作用,一步一步渐次展开,层次井然,非常清楚。可以用条块式,也可以用发散式进行展示。

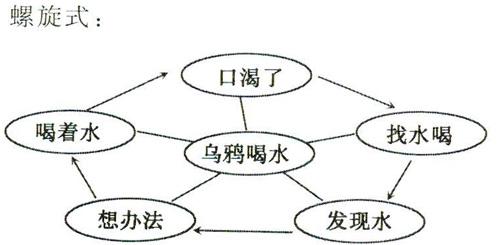

2.基于情節发展:螺旋式、递进式有些文章,内容安排从开始到结束,首尾呼应,结构圆通。如课文《小露珠》可以将出现、存在,消失三个方面,进行螺旋式构图。这样的一种导图循环,一方面能让学生感受到小露珠的生命是周而复始的循环;另一方面能让学生感受小露珠为何笑着离开。如课文《乌鸦喝水》,从口渴了到喝到水,就是乌鸦解决口渴了的全过程,抓住动词进行整理,一方面帮助学生对课文内容进行复述;另一方面,让学生明白,解决问题,最好的办法是积极行动,用脑思考。

有些文章,在构思上以及内容之间相互衬托,步步递进。如列夫·托尔斯泰的作品《跳水》一文,从水手取乐猴子——猴子逗孩子——孩子追猴子——孩子遇险——命令跳水,故事的起因、经过、高潮、结局而言,各部分内容都是步步为营、扎实推进的。通过递进式的导图,让学生充分感受到文章内容之间的内在节奏和逻辑张力,明明白白体会船长关键时刻的机智与果断。

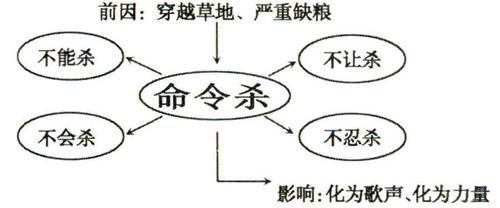

3.基于艺术表现:冲突式、融合式

有些文章,围绕某一焦点,从多个角度展开描述,而材料与“焦点”之间又存在某种背离,就是在这样的“矛盾”中,人物形象更突出。如《彭德怀和他的大黑骡子》,作者围绕“杀”这一最不合常理的点,从不能杀、不会杀、不让杀、不忍杀四个角度展开描写。通过思维导图,将对立的情绪展示开来,更容易让学生从彭德怀的取舍中,走进人物内心,体会文字的力量。

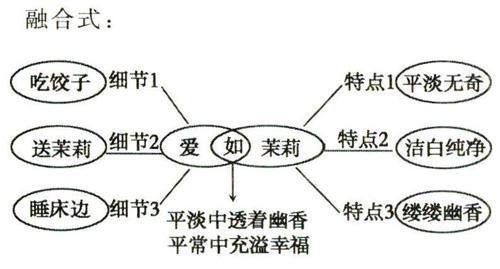

有些文章围绕某一主题,材料之间是融通的,我们要在材料间找到融通点,通过思维导图进行整合。如苏教版语文五年级《爱如茉莉》是一篇优美的散文,文章以茉莉花为线索,以茉莉花来比喻父母之间美好的感情。如何让小学生通过茉莉花这一形象的喻像,充分领悟父母之间那份看似平淡却异常动人的真爱,深刻领略借物抒情这一表现手法的高明,这是教学的关键。

三、阅读思维导图的关键要点

山有山势,文有文脉。思维导图因文而异,没有固定的模式。但作为一张好的思维导图,必须有严格的评判标准。

l.主题明确

中心主题不可多,一般只围绕关键的一个主题集中展开。主题确定可以是描写的对象;可以是关键的事件;也可以是一份情感,一种思想甚至一个动作,等等。

2.条理清楚

各分支之间层次之间,脉络分明,并列分支之间能找到对应关系,大分支、小分支之间能看清楚总分的关系。

3.突出张力

围绕主题,找准内容之间的连接点,寻找各支块之间的呼应,形成一种整体的思维联结,既能展示由内而外的思维脉冲,又能通透由外至内的思维依据。

4.形成判断

思维导图的最终目的,一方面让学生厘清内容之间的组织关系,更重要的是为了让学生学会整体思维,体会作者选材、谋篇、运笔、立意的高明。

四、思维导图在主题阅读中的运用

思维导图最大的价值,不是就一篇文章的阅读探究.而是通过思维导图,找到一类文本的内在逻辑联系,即文本之间的连接点,实现思维可视化下一类文本的群文阅读。通过思维导图,围绕主题,厘清一组文章表达的一般框架或者思路,打通文本的内在联系,在通识意义上,达到读一篇会儿篇的目的。

1.回到常态的情感路径:基于同一题材的比较式阅读

缘于情发于声,这是基本常识。描写同样一件事物,因所寄不同,所选材料、视角以及赋予的审美也不一样。

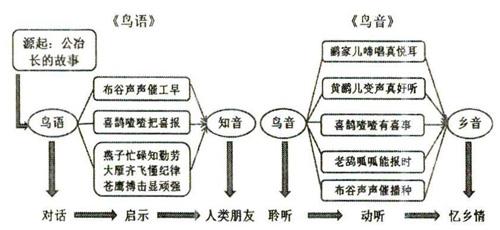

《鸟语》《鸟音》两篇文章,都是以鸟的声音作为题材。如何通过课堂教学,让学生真正领略同一题材不一样的精彩,从而更好地让学生体验文学表达的多样性,艺术呈现的丰富性。看以下思维导图:

其一,基于内容整体形成框架。教学开始,围绕两篇文章分别写了哪些鸟的叫声?在学生回答的基础上,教师就《鸟语》和<鸟音》基于文本内容进行整理。这样一开始就让学生对文本有一个整体的立场,一方面能让学生通过直观比较,找到内容选择上的差异;另一方面为接下来表达、立意方面的比较,有了出发的依据。

其二,基于表达需要把握立场。在重点段落的比较中,学生发现《鸟语》《鸟音》两篇文章,作者描写鸟的声音方式也是不一样的,前者是对话者,获得的是启示;后者是聆听者,获得的是快乐。

其三,基于审美提升找到依据。为了让学生对两篇文章的比较有更深刻、更完整的把握,教师通过思维导图对两篇文章进行全面比较:内容皆鸟声,取含不一(鸟声有异同,详略有选择,跨度不一样);主题皆快乐,倾向不一(美好回忆,生活启示);表达皆生动,效果不一(哲思美、情趣美);作者皆愛鸟,寄托不一(人类朋友,美好乡音)。《鸟音》也好,《鸟语》也罢,说白了就是作者的心声。正是作者所遇所思所寄不同,面对同一题材的鸟的声音,在内容选择、方法运用、情感表达上才会有如此多的差异,正是这样的差异,才有了同一题材下,不同的文本呈现。一样的题材,不一样的精彩。当这样的感受从学生心里呼之欲出时,两篇文章的比较阅读也就达到了目的。

2.回到一般的思想原理:基于同一话题的建构式阅读

对于同一类主题思想的文章,我们可以基于某一话题,抽取共性的思维方式作为突破口,用思维导图引导学生阅读。

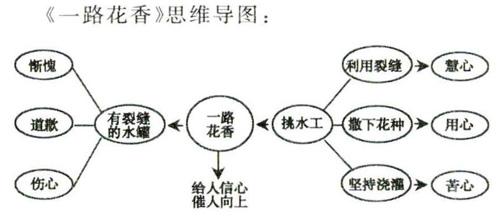

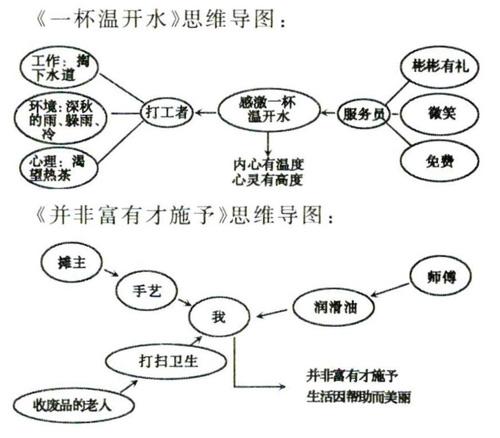

请看这样三篇文章<一路花香》《感激一杯温开水》《并非富有才施予》,我们可以就三篇文章抽取一个共同的主题,就是“帮助”。帮助的基本结构是什么?帮助者,被帮助者,帮助的方法。被帮助者为什么需要帮助?帮助者怎样给予帮助?帮助带给双方的收获以及整个帮助事件给人的启示。如此,我们初步建立了一个关于帮助的思维导图。循着这样的思维方式,我们走进文本,就能很好地对文本进行理解和建构。

在此摹础上,我们以“帮助的力量”为主题让学生以文本为素材进行说话训练:帮助能给人快乐,使人向上;帮助能给人温暖,使人向善;帮助能给大家方便,使人幸福。

3.回到基本的逻辑结构:基于同一方法的印证式阅读。

文学是一门语言艺术,表达手法很多。基于同一手法,在运用中,尽管所表现的内容不一样,其内在运作的机制还是有一定的规定性、统一性。通过思维导图,将不同文本中同一艺术手法的内在机制展示出来,让学生既能允分领略艺术手法外在表现的多样性、生动性,又能看到艺术手法内在运作的机理和规律,可谓两全其美。

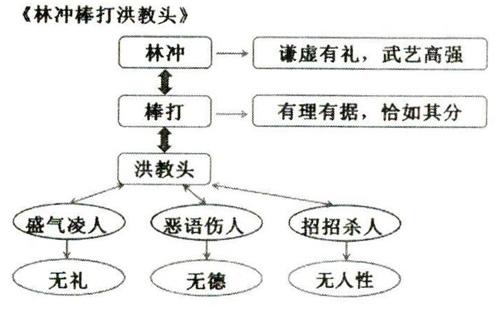

衬托,是一种常用的艺术手法,而这样一种艺术手法,不同文本都有生动的运用。如《林冲棒打洪教头》《武松打虎>。阅渎文本我们会发现《林冲棒打洪教头》中,说林冲棒打洪教头,实际上写林冲的笔墨很少,而被打者洪教头用笔甚多。作者运用衬托手法,倾注笔墨,浓妆粉饰洪教头,从神态上,盛气凌人,突出无礼;从语言上,恶语伤人.突出无德;从行动上,招招杀人,突出无人性。洪教头,做派之大,气焰之嚣张,如泰山压顶,乌云遮天,一般人很难招架。而林冲只是轻轻一扫,就拨云见天。打得之恰当,武艺之高强,显而易见。

4.回到常规的文体模式:基于同一体裁的类推式阅读

同一类体裁,在写作方法上都有共性的要求,假如我们能用思维导图,将同一文体的内在机理揭示出来,往往也能起到触类旁通的效果。比如写人的记叙文,一般围绕人物品质,通过典型事例进行表达。典型事例的表达,在人物的动作、神态、语言上取舍不同,在语言议论、抒情、叙述上选择不同,在比喻、夸张、衬托等厅式上使用不同,我们可以立足这样的基本方式,打通同类文本的阅读。

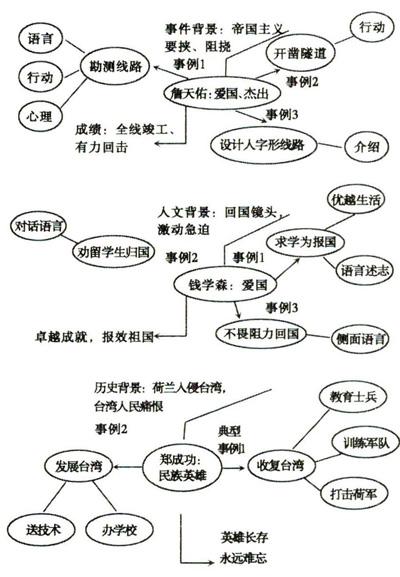

请看《詹天佑》《钱学森》《郑成功》三篇文章的思维导图:

立足思维导图,我们能给予学生如下体验:

第一,结构上相通。文章都是以主要品质一典型材料一语言表达这样的方式进行架构的。

课文《詹天佑》。人物品质:爱国、杰出。第一部分,事件背景:帝国主义要挟,嘲笑。第二部分典型事例:(1)勘测线路(主要方法:语言、行动、心理);(2)开凿隧道(主要方法:行动);(3)设计“人”字形线路(主要方法:介绍)。第三部分,结果(全线竣工,有力回击)。

课文《钱学森》。人物品质:爱国。第一部分,人物背景(回国镜头:激动,急迫)。第二部分,典型事例:(1)求学为报国(表现方法:语言);(2)劝留学生归国(表现方法:语言);(3)不畏阻力回国(表现方法:侧面语言)。第三部分,卓越贡献:报效祖国。

课文《郑成功》。人物品质:民族英雄。第一部分,历史背景:荷兰强盗入侵台湾。第二部分,典型事例:(1)郑成功收复台湾(教育士兵,训练军队,打击敌军。语言、心理、行动);(2)郑成功发展生产,传播文化(送技术,办学校,概述)。第三部分,影响:永远难忘。

第二,艺术上相仿。这三篇文章都是基于一定的背景对人物进行塑造的。《詹天佑》是基于帝国主义嘲笑、要挟事件背景下的,人物的责任担当,可谓“关键时刻显英雄本色”;《钱学森》是基于归国激动心情背景下的,人物的回国不易,可谓“历经风雨终见彩虹”;《郑成功》是基于荷兰入侵历史背景下的,人物的救国之举,可谓“文武兼备救国有方”。

第三,思想上相融。典型材料是基于人物品质的典型选择,是为人物主要品质服务的。詹天佑、钱学森、郑成功三位人物都是爱国的,但文章记述侧重的角度不一样,詹天佑是杰出的爱国者,钱学森是赤子爱国心,郑成功是民族英雄,如此,在選材上,《詹天佑》围绕京张铁路的施工过程展开,从勘测线路、施工方式、科学设计三方面选材,非一般的科学态度:“周密认真”;非一般的科学方法:“两端开凿法”“中部凿井法”;非一般的科学设计:“人”字形线路。正是詹天佑的杰出表现,

京张铁路胜利竣工,给帝国主义有力回击。《钱学森》围绕“赤子”爱国心展开,“学成为报国”,放弃优越的生活条件;“与国共患难”,超越常人的思想顾虑;“赴难不变节”,克服外国势力的重重阻挠。从理想、情感、意志等各方面,塑造了一个赤诚的爱国主义者。《郑成功》立足民族大义,捍卫祖国疆域完整,从“收复失地:领土同根”“输送技术:生产同化”“兴办学校:文化同源”三方面,实现领土到文化的真正回归,使人感受到一个民族英雄超人的胆略和思想。

由此可见,基于思维导图,我们不仅能看到外在形式上的统一,更能找到基于统一背后的不同的表达张力。思维导图给予学生的是材料与背景、材料与人物、材料与方法的多重体验力量。

任何文本都是思想的、逻辑的、艺术的整体,借助思维导图,将文本的内在机理揭示出来,让学生立足整体,体会细节,揣摩意境,培养语感,在欣赏一叶之绿的同时,更能看到枝的伸张、干的挺拔,甚至根的坚实,如此才能让我们的阅读教学变得更有力量。