当代中国数字治理:主题、动态与发展趋向

2019-07-03郭雨欣

汪 波 郭雨欣

(北京师范大学 政府管理学院,北京 100875)

一、研究背景与研究方法

随着网络信息技术日新月异的发展,大数据与信息网络正全面融入经济生产与国家治理流程。大数据正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明和新服务的源泉,而更多改变正蓄势待发[1]。大数据与信息技术正重塑政府治理,驱动着政府治理由工业时代的传统治理转向信息时代的数字治理。

从政府层面来看,党的十八大以来,国家日益重视大数据对国家治理的影响,不断提出促进数字治理发展的政策与战略。2015年李克强在《政府工作报告》中提出了“互联网+”战略①。习近平在党的十九大报告中提出建设数字中国与网络强国②。

从学术层面来看,数字治理已成为当代公共管理研究的新领域与发展方向,基于2001年至2018年数字治理研究文献的调查与分析,探析中国数字治理研究进展与发展态势,研究流程包括四个步骤:第一步,文献收集。数据库源于《中国学术期刊网络出版总库》,在《中国学术期刊网络出版总库》中检索,检索条件:篇名=“数字治理”or“数字政府”or“智慧政府”or“大数据治理”;来源类别=全部期刊;文献类型=中文文献,检索2001年1月~2018年10月论文文献,剔除导语、说明、书评和访谈等非研究型文献,最终筛选出204篇有效论文文献,并以此作为样本。第二步,文献的四重分布分析。从文献数量年度分布、研究学科分布、来源期刊分布、研究基金分布和研究机构分布层面探析数字治理研究结构。第三步,内容分析。通过关键词频次分析、关键词分析、高被引文献分析方法,可视化地呈现数字治理研究的核心内容结构。第四步,基于文献的量化分析与可视化分析,结合世界数字治理潮流,进一步探析当代中国数字治理的发展态势与理论趋向。

二、当代中国数字治理研究:四重分布

(一)变迁趋势

学术研究是致力于回答时代所提出的新问题,图1为论文数量变化趋势,由图1可见,随着信息时代的到来,在大数据潮流的冲击下,数字治理的论文文献总体呈现增加趋势,可大致划分为三个阶段:第一阶段是2001~2012年,在这一阶段有关数字治理的论文文献较少,呈现出发文数量缓慢增长的态势;第二阶段是2013~2015年,这一阶段数字治理的文献比起第一阶段有明显增加,2014年发文数量达到这一阶段的小峰值,而2015年的发文数量又有所下降;第三阶段是2016~2018年,数字治理研究引起文理各学科的关注,呈现持续高速增长的特征。

图1 论文数量变化趋势

数字治理研究热点的背后是时代潮流与国家重大战略的驱动。在2013年之前,国家尚未提出将大数据和政府治理结合的发展战略,因此数字治理研究主要分布于信息化治理各领域的实践,未能形成系统化的理论思考。2013年,党的十八届三中会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出:全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化③。这就要求通过“互联网+”战略,优化治理体系与治理能力,促使学术界更为关注大数据与政府治理的结合,带动数字治理领域的学术研究数量显著增加。2015年国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》提出在2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局,2018年底前建成国家政府数据统一开放平台④。国家对大数据应用的顶层设计促进了数字治理相关研究在2015年之后呈现显著增长。

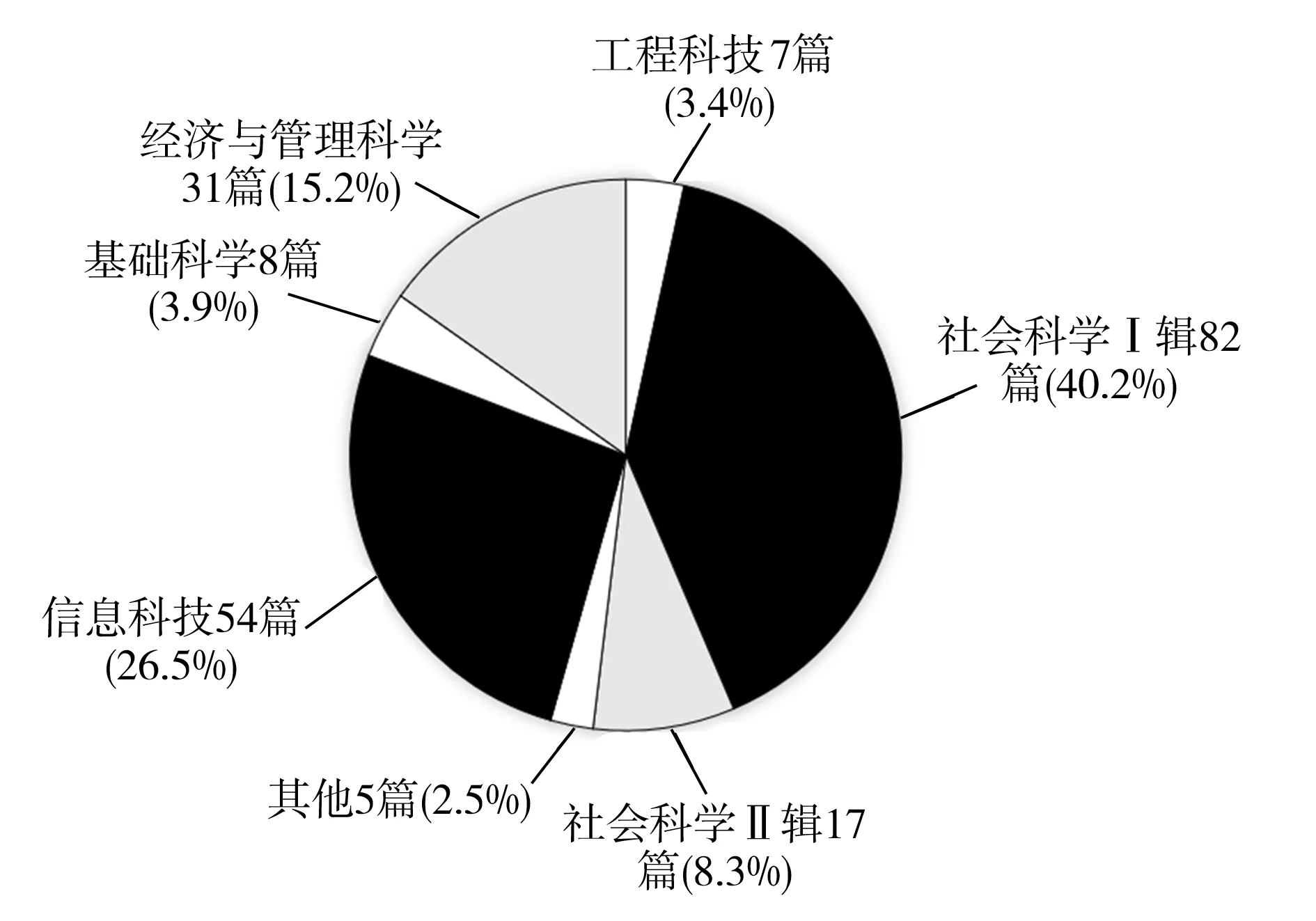

(二)学科领域分布

数字治理是一项跨学科综合研究,涉及计算机科学、政治学、经济学、社会学和传播学等文理学科。图2为数字治理研究的学科领域分布,由图2可见,在数字治理研究中,社会科学和信息科技学科的研究占据着主导地位,其中,在社会科学Ⅰ辑的论文分布最多,发文量达82篇,占样本数的40.2%,这表明数字治理的研究总体属于社会科学领域。信息科技领域发文量为54篇,占样本数的26.5%,这体现了数字治理研究与大数据时代和互联网信息技术的迅速发展紧密相关。数字治理研究还涉及经济与管理科学领域、基础科学领域和工程科技等学科领域,其中经济与管理科学领域发文31篇,占样本数的15.2%,基础科学和工程科技的分布相对较少。

图2 数字治理研究的学科领域分布

(三)数字治理研究的来源期刊分布

数字治理研究主要分布在管理学和信息科学两种类型期刊。《中国行政管理》作为当代中国公共管理领域的权威刊物,在2001年开设“数字政府”栏目,并于2017年常设“数字政府治理”栏目,载文量占样本数4.0%;《电子政务》以“服务中国电子政务实践”为核心办刊理念,推动国家信息化和电子政务进程,载文量占样本数的4.5%;《信息化建设》载文量占样本数的4.0%;《中国信息界》载文量占样本数的3.4%;《行政论坛》载文量占样本数的2.3%;其他期刊来源占样本数的81.8%,体现数字治理研究的发文期刊较为分散。

(四)数字治理研究的基金分布

数字治理研究的基金来源主要为国家基金,少部分源于一线城市的地方基金。图3为数字治理研究的基金分布,由图3可见,国家社会科学基金支持发文27篇,占样本数的13.5%;国家自然科学基金支持发文12篇,占样本数的5.9%;国家科技支撑计划支持发文3篇,占样本数的1.5%;地方性基金包括上海科技发展基金和北京市科技计划项目,各支持发文1篇,均占样本数的0.5%。上海、北京等一线城市是全国“互联网发展战略高地”,信息基础设施完善,互联网企业也较为集中,经济发达,有利于数字治理的探索与研究。

图3 数字治理研究的基金分布

高校为数字治理研究的主导科研力量,华中科技大学、中国人民大学和浙江大学相关论文发表量较为丰富,党政机关、企业的研究成果相对较少。总之,基于四重分布的分析,数字治理研究正成为当代公共管理研究热点,不仅鲜明地体现出跨学科研究的显著特征,而且体现出以高校为主、党政机关与企业为辅的科研结构。

三、数字治理研究:主题、内容与动态

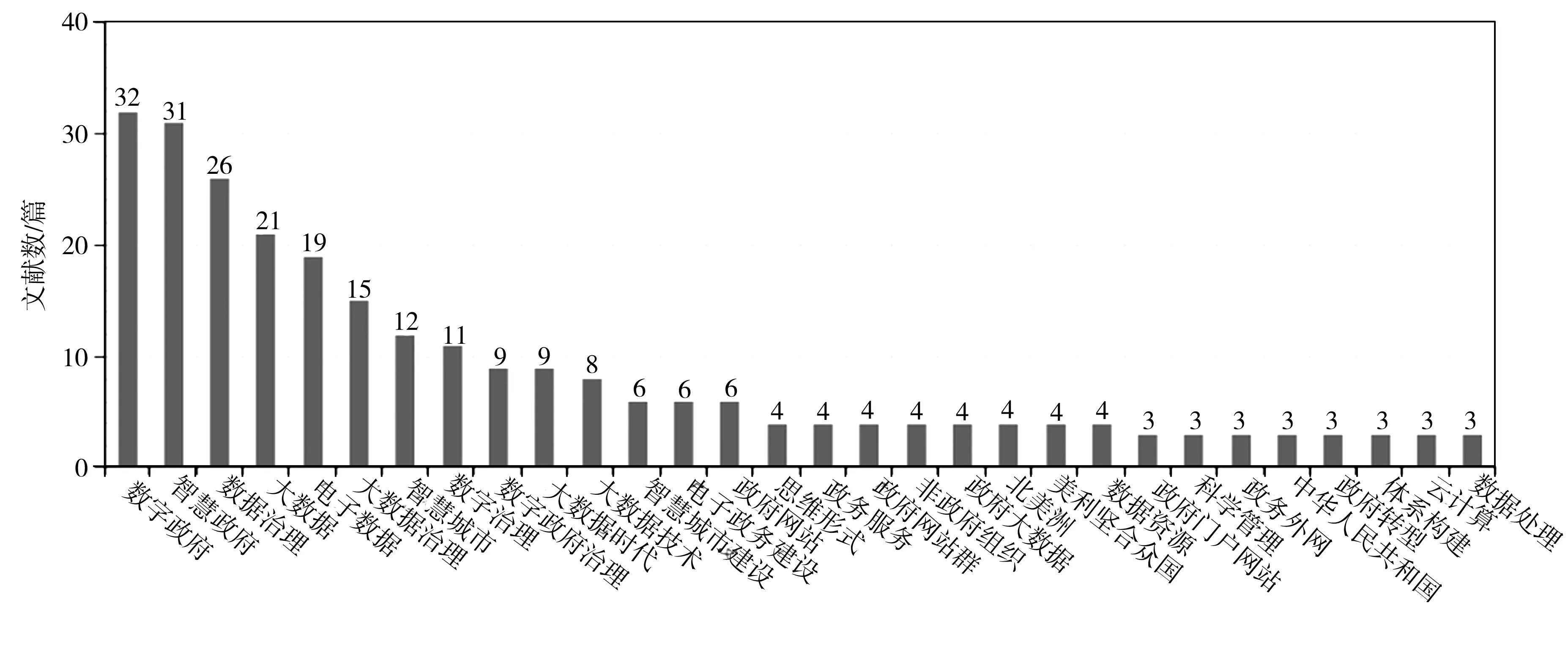

(一)主题分布

数字治理已经融入当代国家治理体系的方方面面,图4为数字治理研究主题分布,由图4可见,数字治理的研究主题大体可分为三种类型。

第一类是技术导向的数字治理研究,聚焦于“数字政府”“电子政务建设”“数字治理”主题,研究多侧重于国家治理的技术导向。电子政务的发展经历了四个阶段:存在、互动、交易和转化。“存在”阶段为电子政务的最初级阶段,仅提供信息;“互动”阶段允许公民和政府进行互动;“交易”阶段为公民提供便捷的方式来获取公共服务;“转化”阶段则更为全面系统地为公民提供多渠道的互动服务[2]15。

图4 数字治理研究主题分布

第二类是数字治理的新发展。随着大数据技术的飞速发展,大数据的应用逐渐增多,不断优化政府治理方式,“大数据治理”“智慧城市建设”“智慧政府”逐渐成为研究热点。智慧政府通过利用现代信息技术,对现有资源进行优化重组,不断优化政府组织结构与工作流程,形成了便捷、高效和科学的运作模式,在智慧政府中,近两年又涌现出以“智慧政务”为主题的一系列研究。随着数字政府的发展,电子政务逐渐由门户网站建设到移动政务再发展到智慧政务,必然会推动政府公共服务方式转变和理论范式创新。

第三类为数字治理的支撑体系。支撑体系主要包括数字治理的主体、技术和基础设施等方面,如“政府门户网站”“非政府组织”“政府大数据”“云计算”等,以支撑数字治理发展。随着新兴信息技术的不断进步,新公共服务理论、无缝隙政府组织等治理理论的发展,数字治理发展的支撑体系研究逐渐增多,并逐渐成为重要方向。

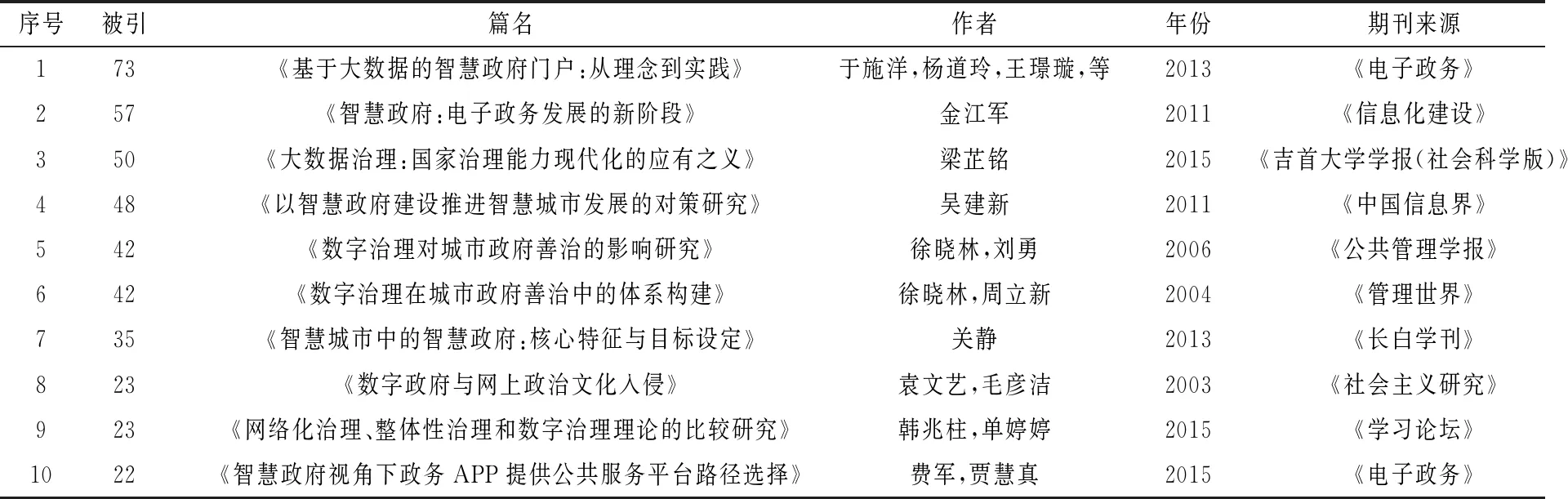

(二)高被引文献分析

基于数字治理研究论文的引用量,发现被引量最高的10篇文献,表1为高被引文献,如表1所示,智慧政府、智慧城市建设等构成数字治理研究的核心主题,在高被引文献中,8篇论文聚焦于智慧政府建设、智慧城市建设以及政府治理能力现代化。

徐晓林等提出城市政府应借助大数据治理强大的技术优势,形成良好的网络治理结构,以强化城市政府的透明性与回应性,进而构建有效的城市政府善治机制[3]。于施洋等提出从智慧感知、智慧建站、智慧推送、智慧测评和智慧决策五个方面建设智慧政府门户[4]。梁芷铭提出应借助数据整合实现国家治理主体智能化、借助数据分析实现国家治理决策科学化、借助数据共享实现国家治理协同化以及借助数据推送实现国家治理目标精准化[5]。

表1 高被引文献

智慧门户网站、政务APP建设成为热点。费军等探讨了智慧政府的职能与属性,通过政府网站、微博、微信、政务APP实用性的比较,提出政务APP建设应紧扣用户需求,树立以公众为中心的数字治理理念[6]。政府网站建设应提升服务能力,提高用户满意度,智慧门户网站建设应针对用户的需求,多维细分用户需求,及时探测需求热点、全面总结访问规律[4],这也体现了数字治理研究对公众需求的重视和提供更为优良公共服务的趋势。

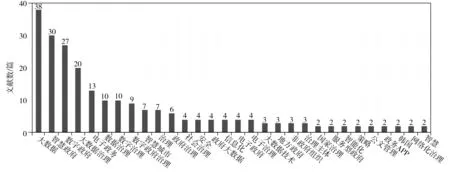

(三)关键词分析

关键词可以体现数字治理研究领域的核心关注点与发展方向,图5为关键词频次分布,如图5所示,数字治理研究领域以“大数据”和“智慧政府”“数字政府”为主要关键词。关键词的分布形成了三大模块:第一模块为一般意义的数字治理,在实践上注重信息技术在政府领域的应用,例如“数字政府”“电子政务”“电子治理”等,但缺乏对数字治理的基本理论体系的探索;第二模块为数字治理的理论和支撑体系,例如“公文管理”“治理主体”“策略”“政府治理”。第三模块是数字治理的发展特征,例如“安全”“智慧城市”“智能化”“服务型政府”“政务APP”等,这类关键词体现出数字治理研究的深化与应用,针对实际数字治理中面临的困难与挑战,运用新技术,寻求更优治理方式。

图5 关键词频次分布

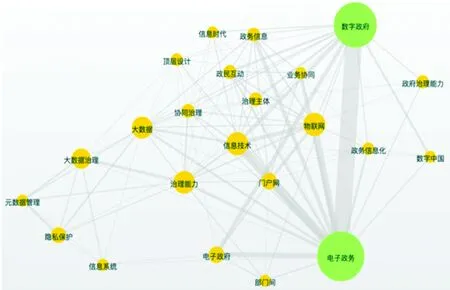

(四)关键词共现的网络分析

关键词共现网络分析是对两个关键词在文献中同时出现的频次进行统计,通过共现频次来反映关键词之间的联系和潜在规律,两个节点之间的连线越粗,表明两个关键词的共现次数越多。图6为关键词网络,由图6可见,基于可视化,形成三种类型:第一种是出现频次高而且共现度高的关键词,“电子政务”和“数字政府”出现频数分别为59次和53次,节点较大,两者都存在很多连线且连线较粗,这表明“电子政务”和“数字政府”在数字治理研究中居于核心地位。数字政府与电子政务随着大数据技术的应用与延伸,逐渐由门户网站向移动政务与政务应用软件方向发展。政务客户端正成为智慧政务的新平台,移动政务逐步从单一领域向综合服务转变,由信息公示向虚拟审批大厅转变。第二种为频次较低但中心性较高的关键词,例如“信息技术”“大数据”“政民互动”“顶层设计”等词存在着较强的共现关系,这表明信息技术在数字治理中承担着不可或缺的技术支撑功能。第三种是频次较低而且中心性低的词,如“元数据管理”出现频次相对较低,与其共现的关键词相对较少,这表明其在数字治理研究领域的关注度相对较低。

图6 关键词网络

四、数字治理的发展方向

在人类社会发展过程中,国家治理形态始终与经济基础与信息传播结构匹配,并随其变化而变化,达到两者之间的耦合。阿尔文·托夫勒将社会发展归纳为三种浪潮:农业社会第一次浪潮、工业社会第二次浪潮和信息社会第三次浪潮[7]。正如工业革命重塑了现代西方国家的政治与经济制度,互联网与大数据不仅在技术上重构了政府与社会之间的信息传播与交流方式,而且正以一种前所未有的力量重塑当代国家治理体系。

(一)西方数字治理的理论发展脉络:从零散化到系统化

西方数字治理理论的探索是西方公共治理理论的发展与延续,是以西方公共管理理论为本体来观察当代世界的数字治理现象。西方公共管理理论随着时代变迁形成一条理论主线:从工业时代的官僚制演进到工业时代后期新公共管理、新公共服务理论和治理理论,进而在信息时代转向数字治理范式,这些理论流派之间既存在融合,也存在冲突。数字治理与新公共管理理论尽管在时代背景、理论形态、实践方式和技术支持等方面存在差异,但从治理目标来看,两者皆推崇更为便捷、更为优质以及成本更为低廉地为社会公众提供更好的公共产品和公共服务[8]。

西方数字治理研究可追溯至帕却克·登力维(Patrick Dunleavy)的“数字时代的治理理论”,登力维从信息社会特征、信息技术手段和数字治理的目标三个层面探讨了数字治理,认为数字治理的核心在于整体的、公共参与的新型决策方式以及电子行政运作广泛的数字化[9]。简·芳汀(Jane E.Fountain)在《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》著作中重新反思数字治理对于政府治理的正面价值与潜在挑战,现行政府组织结构与网络系统存在理念分歧,并不能天然地兼容。简·芳汀认为:真正的挑战不在于构建电子政府的技术能力,而在于如何克服政府内部根深蒂固的政治分歧与组织分歧[10]。如果不解决这两套系统的理念分歧,数字政府将难以充分利用网络信息传播、大数据处理和云计算所带来的潜在益处。

针对数字治理研究的零散化,米拉科维奇(Michael E.Milakovich)提出从通过电子政务提高公共服务的传统形式向数字治理过渡[2]53,这意味着数字治理的发展正逐渐由技术层面的应用升华为理论范式的建构。在数字治理理论体系的建构过程中,数字治理持续从其他理论流派中汲取有益营养,从整体政府理论、无缝隙政府理论、协同理论、竞合理论和网络化治理理论获取理论元素与政策工具,并融入数字治理的理论框架与工具箱。例如,工业时代政府部门之间的协同治理因为成本高昂,而难以在实践层面有效推进,而在信息时代,大数据与信息流消解了政府部门之间的行政边界,极大降低了部门间交流成本、沟通成本和协同成本,从而将整体政府与数字治理融为一体。

总之,随着大数据时代的到来,西方数字治理汲取了网络治理、无缝隙政府组织和共享经济等理论元素,使数字治理的研究更趋于系统和完善。在西方数字治理研究方法领域,各种定性与定量研究方法被广泛应用到数字治理领域,大数据技术被引入数字治理领域,以探讨数字时代的电子政务、移动政务与公共政策,但是,总体来看,当代西方数字治理理论仍然是各零散领域的观点与实践的叠加与集合体,并未形成新公共管理意义上的真正理论范式。

(二)本土化理论建构:人民性、国家性、系统性、协同性

随着中国互联网基础设施的发展与完善,中国数字治理实践不仅全面推进,而且在共享经济、数字审批等领域已形成局部领先优势,实践创新为理论范式的建构提供了条件。从当前研究的文献分析来看,数字治理研究是一项典型的跨学科研究,涉及计算机科学、统计学、政治学、经济学、社会学和传播学等。随着实践发展与理论完善,数字治理应跳出电子政务、电子政府和整体政府等传统框架,充分吸纳生态学、经济学、社会学和管理学等跨学科的理论元素与政策工具,通过融合与调适,最终形成具有中国特色的理论范式,形成系统的数字治理的政策“工具箱”,中国特色的数字治理理论具有三项显著特征。

第一特征为人民性。中国语境下数字治理遵循以人民为中心的建构理念,数字治理为了人民、服务于人民。改革开放以来,中国东部、中部和西部发展呈现非均衡格局,不仅形成经济鸿沟,而且形成公共服务供给的鸿沟。数字治理借助大数据与扁平化的信息网络,能有效消解行政壁垒,使稀缺的公共服务资源由行政空间非均衡配置转向信息空间一体化、均衡化与共享化,从而形成“区域共享公共服务”[11],使全体人民最大限度地享受生产力发展的成果。

第二特征为国家性与系统性。在当今世界,大国之间的竞争与博弈日益激烈,尽管数字空间无边界,但是,民族国家存在着主权边界。面对美国取消“网络中立”原则等一系列网络安全的新挑战,我国推进网络强国建设应遵循安全与发展并重的原则,在这一原则下,国家正通过顶层设计,拔除“数据烟囱”,建设国家政府数据统一开放平台,建成跨部门的数据资源共享格局。数字政府不是信息技术与政府机构的简单嫁接,而首先是治理哲学、治理理念的对接与融合,最终形成治理哲学、体制、机制与技术的数字治理统一体。

第三特征为协同性。当代数字治理建设的驱动力以政府为主导,但不能仅依赖于政府,而应形成政府与互联网企业的双轮驱动,通过无边界数字治理平台,实现公共部门与企业部门人才和技术的共享共建。公共人才作为政府组织的核心资源,这种核心资源在工业时代被严格限制于政府机构的边界之内,而无法实现公共人才资源的帕累托最优配置。在数字文明时代,通过数据流与信息网络,在不打破机构边界的前提下,实现公共人才无边界共享,以隐性方式实现部门协同治理。数字时代背景下组织边界具有适当的渗透性和灵活性,以促进人才、信息和政策的自由穿越与“积木式”重组。公共人才既可以物理形态存在也可以虚拟数字形态存在,当其以虚拟数字形态存在,并在数字空间展开行动时,便失去了工业时代所固有的“部门标签”与机构属性,成为无边界数字治理平台的共享人才。

(三)数字政府:电子政务转向无边界数字治理平台

伴随着互联网、大数据、云计算与人工智能的技术发展,人类社会正由现实空间转向现实空间与虚拟空间双空间并存的新格局。针对这一新格局,世界各国皆在信息化浪潮中通过竞争、借鉴与合作,不断优化政府治理结构,以提升政府治理能力,力图占据数字治理的高地,以获取制度红利与技术红利。

在欧美发达国家,数字政府正成为数字治理的热点领域,并逐渐由电子政务转向无边界数字治理平台。在大数据浪潮下,英国政府倡导“数字政府即平台”的发展战略,英国基于政府部门合作与协商,制定和提供一系列通用的跨政府部门的技术平台,覆盖数据开放、数据分析、身份认证、网络支付和云计算等服务,以形成新一代数字政府平台[12]。

随着人类进入大数据时代,新技术、新事件和新政策层出不穷,“黑天鹅”事件与“灰犀牛”事件屡见不鲜,信息交互、人员交互和部门交互正逐渐消融机构之间的刚性边界。在日新月异的信息技术变迁环境中,无边界治理平台构成数字时代政府治理的网络平台,这一平台以大数据为基础,运用互联网、物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术实现部门机构内部、府际间和区域之间协同对接,为公民提供无缝隙公共服务。在我国行政实践上,行政审批改革与政务大厅的创建打破了部门办公的物理边界,实现了办公空间的无边界治理,但是,各部门仍在相对独立的职责空间与时限范畴内进行独立审批,未能在实质上形成一体化治理平台。

在数字时代,无边界数字治理平台正在形成新的发展方向,物理空间中的联合办公正转向职能无缝对接的无边界治理。在现代信息技术与电子政务的深度支持下,网络联合审批平台正消除了“数据烟囱”并实现机构联网,这一平台将不同部门的信息系统整合为统一数字平台,形成统一项目信息库、统一项目审批管理、统一信息交换平台和统一对外交流平台[13]。远程办理电子营业执照正成为无边界治理的典型实践,电子营业执照是以数字证书为基础的无纸化电子牌照,记录企业注册登记信息的数字证书,随着数字文明深入发展,电子营业执照的逻辑将进一步深化与扩展,由单部门转向多部门无边界治理,通过大数据打破机构的刚性边界,实现机构在数字空间的无缝隙对话-交流-协同,实现数字时代整体政府治理。

无边界数字治理平台是电子政务的高级形态,通过大数据在政府机构边界的“有”与“无”之间找到均衡点,使机构边界不再成为政府协同行动的梗阻,而是成为渗透、交互和循环的能量交往层,从而以低成本-高灵活性实现整体政府的协同治理。一旦无边界数字治理平台提出了动态的任务、使命与目标,各部门的公共人才便可从条块交织的官僚制结构流动而出,在数字空间中创建各种工作群、工作组,这不仅是一种新型治理形态,而且发展形成新型组织文化:新型组织文化不求人才所有,但求人才所用,形成半契约型人力资源。

在大数据时代,互联网企业生长于大数据潮流,掌握着国民经济生产与消费的海量数据,进而拥有大数据权。数字治理平台不应局限于政府部门间的信息共联共享,而应吸纳互联网企业以及第三方平台,形成数字治理云平台,互联网企业所掌握的数据应为政府决策提供科学依据,互联网企业掌握着一大批大数据挖掘与大数据分析人才,其所储备的数字人才可基于“数字政府雇员制”,通过数字通道进入公共服务场域,提升公共服务过程的信息能力、创新能力与服务能力。

注释:

①参见李克强:《政府工作报告——2015年3月5日在第十二届全国人民代表大会第三次会议上》(人民出版社,2015)。

②参见习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》(人民出版社,2017)。

③参见《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(http://politics.people.com.cn/n/2013/1116/c1001-23560979.html)。

④参见《国务院印发促进大数据发展行动纲要》(http://politics.people.com.cn/n/2015/0905/c1001-27545655.html)。