国土空间规划体系下生态承载力评价方法研究

2019-07-01广东省城乡规划设计研究院李成悦

文/广东省城乡规划设计研究院 李成悦

随着我国工业化和城市化进程加快,自然资源和国土空间的开发利用呈高强度态势,给生态环境带来巨大压力。随着生态文明体制和空间规划体系改革,我国相继出台一系列政策文件,旨在强调国土空间规划在谋划空间发展和空间治理方面的基础性工具作用[1]。国土空间规划编制以资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价(下文简称“双评价”)为分析基础,而生态承载力评价是“双评价”的重要组成部分,故开展符合国土空间规划要求的生态承载力评价研究具有现实与理论意义。

本文在梳理既有文献中关于生态承载力概念的基础上,研究生态承载力的评价模型和方法,分析存在的问题,为评价方法构建提供参考及改进方向。根据新时代对国土空间规划编制的要求和目标,探讨生态承载力的评估方法和模型,为“双评价”提供技术参考。

1 生态承载力的概念及认识局限

1.1 概念

承载力概念起源于古希腊,最初研究多立足于种群生态学层面,此后研究认为生态承载力随时间而动态变化,对其评价综合了定量和多重要素[2]。我国学者对生态承载力的研究起步于20世纪90年代初,目前尚未形成统一概念,但均认为生态系统是一个复杂系统,不仅涉及生态本身,还关乎到社会经济等多个维度,因此,评价生态承载力应从系统与综合的角度出发。

已有的生态承载力评价方法可分为4类:①指标体系评价法[3];②生态足迹模型 此方法出于自然状态下的评价,忽视了工业化和城市化对耕地资源的挤占[4];③状态空间法 属于欧式几何空间评价方法的范畴,仅对是否超载作出定性评价,而非得出数值上的定论;④资源与需求的差量方法 在某些指标确定上需引入较复杂的方法,缺乏对环境污染等指标的量化,无法客观反映对生态承载力的影响。在开展生态承载力评价时,需在对评价区域的资源状况和生态环境全面了解后,根据区域的独特情况和现有数据资料,选取最合适的方案对区域进行评价。

1.2 认知局限

由于对生态承载力系统内部结构和作用机制的认知存在差异,尚未形成普适、兼顾系统整体特性的评价模型,对各指标因子的选择和筛选缺乏科学合理依据和框架,生态阈值有待确定或未构建划分标准,上述差异造成同一区域出现不同评价结果,直接降低了评价结果的可信度。

2 国土空间规划下的生态承载力评价方法构建

2.1 内在要求

国土空间规划是落实国土空间开发保护制度的基础,主要编制内容为依据区域自然资源现状与条件,因地制宜地确定发展建设集聚区,科学合理划定“三区三线”。国土空间规划编制须在开展生态承载力评价的基础之上,但现有承载力评价理论尚未统一,评价结果对空间规划的支撑力度不足,无法达到预期目标,构建统一、有效的评价体系和方法成为当前研究的重点、热点。基于理论总结和实践经验,本文重点阐述生态承载力评价的模型构建和因子选取方法,旨在为空间规划编制提供决策依据。

2.2 生态承载力评价模型的确立

生态环境具有系统性和复杂性,涉及“自然—经济—社会”各方面,而各评价区域的自然特征存在较大差异,确定统一的评价指标难度较大,故提出灰色系统法、AHP法和德尔菲法相结合的评价方法,综合考虑主客观因素,构建“自然—经济—社会”多维度的评价指标体系,综合确定指标因子权重,最终确定区域生态承载力。

尊重评价区域的特殊性与差异性,考虑指标因子的有效性和可得性,采用目标分层法构建三级生态承载力指标体系。

根据已有研究对生态承载力的定义,生态很大程度上受自身情况限制和影响,故“自然”维度的评价因子主要包括地形地貌、土地资源状况、气候、水资源及生物资源。“经济—社会”维度的评价因子主要包括经济和社会发展水平。

2.3 生态承载力因子的权重分配

权重反映各指标因子对评价对象的重要程度,权重值不同导致评价结果有差异,故合理确定权重成为多指标综合评价的重要一环。目前,主观赋值法和客观赋值法较常见,但主观赋值法易受专家自身条件的限制和影响,客观赋值法较依赖于数据的丰富程度,为避免使用单一评价方法引发上述问题,本文采用主客观结合的方法,其中AHP法和德尔菲法这2种主观赋值法主要用于确定空间数据和属性数据的权重,灰色系统法主要用于确定属性数据的权重,最后取三者的加权均值为权重。

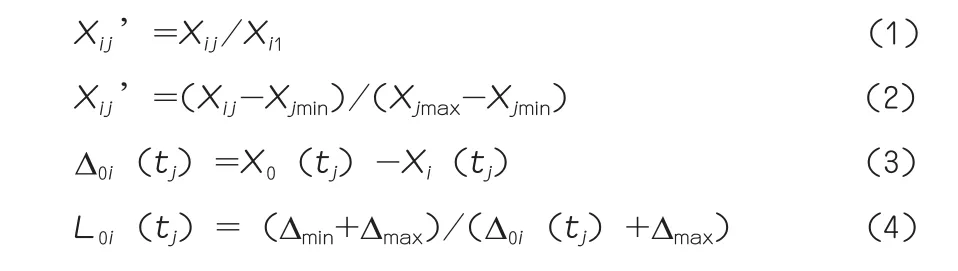

当前对AHP法和德尔菲法研究较多,此处不再赘述,重点论述灰色系统法,其在生态承载力评价中的主要步骤包括:对指标数据进行预处理,区分时间序列数据和空间序列数据,时间序列数据在无量纲化处理时采用初值变化,处理空间序列数据采用极差变换,然后确定母序列X0和子序列X1,计算各时刻点上母序列与各子序列的绝对值,从得到的计算中取最大值Δmax和最小值Δmin,再计算母序列和子序列的关联系数,最后进行权重变换[5],计算如式(1)~(4)所示。

权重分配确定后,利用ARCGIS的空间分析功能,对指标层各评价因子进行重分类,而后根据输入的重要性权重值或百分比进行加权叠加分析,最终结果为每个栅格的值。

3 结语

随着生态文明建设推进,以生态优先为理念的高质量发展模式成为主流,生态承载力评价在国土空间规划编制中具有基础地位,是实现新时代高质量发展和生态文明建设的重要手段。研究通过梳理生态承载力内涵、评价方法及理论认知局限,综合考虑生态本身和社会经济等多维度,提出基于国土空间规划编制的评价方法及模型,形成以保护资源本底为基础的评价思路,为国土空间规划编制提供支撑。

生态环境是复杂系统,未来仍需结合实践不断提升对其理论、方法及应用的研究。一方面,国土空间规划分“五级”,如何协调好不同等级和尺度的评价,使之相互衔接一致成为目前最棘手的问题;另一方面,同一区域评价结果的一致性有待加强,评价因子和阈值区间的差异导致评价结果不同,故因子与阈值选取的规范标准在今后工作中有待进一步明确。