“逆生长”的老建筑*

2019-07-01中国建筑设计研究院有限公司国住人居工程顾问有限公司肖芬芬窦治昊梁文华

文/中国建筑设计研究院有限公司国住人居工程顾问有限公司 肖芬芬 余 漾 窦治昊 梁文华

中国建筑设计研究院有限公司北京分公司 谭海松

经过几十年高强度开发建设,城市涌现出大量建筑物,然而随着人们生活水平不断提高和生活方式日益改变,旧建筑功能已无法满足新使用需求。随着更多高楼拔地而起,城市可建设用地越来越少,开发商和设计师不得不将目光重新锁定早期建设的老建筑。相较新建建筑,老旧建筑改造再利用是一种省成本、周期短、能耗低的办法。据统计,旧房改造比新建房屋一般可节约投资30%~50%,工期可缩短一半左右,收回投资的速度也要快3~4倍[1]。

城市老旧建筑改造再利用一直是建筑学界关注的焦点,早在20世纪60、70年代,国外就有一些较成熟和经典的改造案例。近年来,我国老旧建筑改造市场也得到重视和发展,涌现出一批成功的改造案例,如798艺术区、外研社印刷厂、上海船厂等。目前,我国老旧建筑改造重心在大型工业厂房建筑上,此类建筑占地广、规模大且经济效益明显。

然而在我们周边,还有一个长期被忽略的建筑群体,即规模不大、外形平庸的中小型老旧公建、配建设施等,虽单体面积不大,但分布较广,有潜在市场价值。此类建筑因规模小,结构形式和空间尺寸受限,使用功能有局限性,改造有一定难度。本文以1个将中型旧旅馆改建为老年人照料设施的项目为例,通过对建筑的整体构思、功能组织和形象重塑,实现了1栋普通老建筑的华丽蜕变。

1 项目概况

项目位于北京市西城区,始建于20世纪50年代,共5层,建筑面积约1.15万m2,原为旅馆,分别于1977年进行过1次抗震加固改造、1984年进行过1次改建和顶层加建、1998年进行过1次抗震加固改造、2004年进行过1次装修改造。

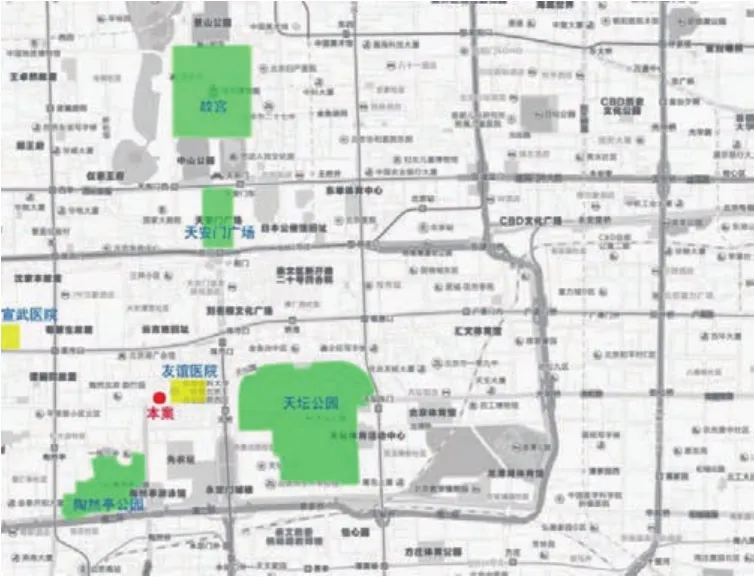

因经营原因,本次改造将其功能定位为老年人照料设施。项目紧邻首都医科大学附属友谊医院、宣武医院等多家三甲医院,周边医疗配套设施完善,文化氛围浓厚,与天坛公园、先农坛、陶然亭公园毗邻,旅游资源丰富,能极大丰富老年人的精神及文化生活。从项目自身条件来看,旅馆与老年人照料设施的核心功能都是标准客房,使用性质虽不同,但对空间的使用要求基本相似,故项目具备改造为老年人照料设施的条件(见图1,2)。

图1 项目区位

图2 现状照片

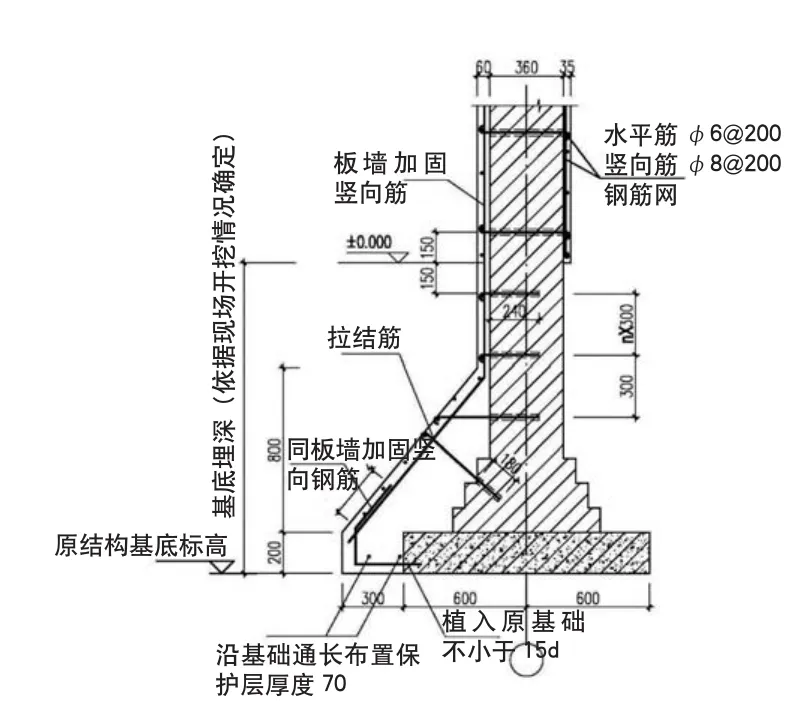

图3 基础加固方案

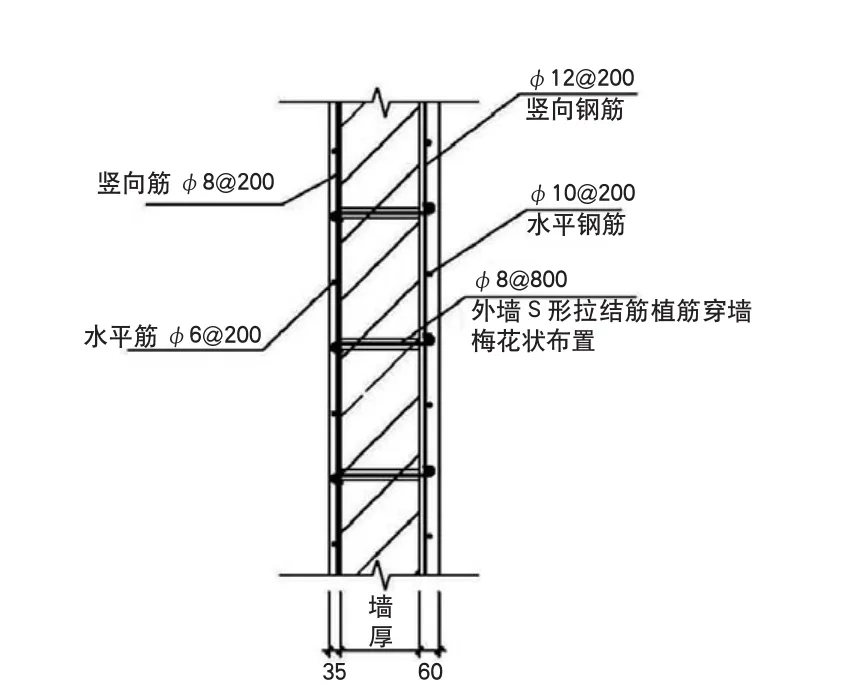

图4 承重墙加固方案

2 改造措施

项目改造后的总建筑面积约1.07万m2,含老年人居室约200间,于2017年5月开始改造设计,目前已进入施工阶段,回顾整个设计过程,主要从4方面进行改造设计。

2.1 结构评估和加固设计

因建设年代久远,原设计图纸严重缺失,仅能找到最近2次改造的部分图纸,根据现场情况和现有图纸分析,本楼1~3层承重墙体主要为青砖,4层承重墙体主要为红砖,84年加建的5层为混凝土柱、钢梁的混合结构,结构形式和材料多样,刚度差异大,部分结构构件老化,不利于抗震。

依据本次结构检测鉴定报告评定,该房屋的综合安全性等级为Deu级。其中,该房屋的安全性等级为Dsu级,不符合DB 11/637-2015《房屋结构综合安全性鉴定标准》的安全性要求,已严重影响整体安全性能;该房屋的抗震能力等级为Dse级,不符合GB 50023-2009《建筑抗震鉴定标准》和DB 11/637-2015《房屋结构综合安全性鉴定标准》的抗震能力要求。建议使用方对该房屋采取抗震加固措施。

针对本楼的现状结构特点和缺陷,根据结构计算复核,本次结构加固改造主要采取以下措施:①对结构基础单侧加固,提高整体承载力(见图3);②对承载力不足的墙体,在其两侧增设钢筋混凝土板墙或钢筋网水泥砂浆面层,提高受压承载力及抗震性能(见图4);③对局部承载力或材料强度不满足要求的框架柱及梁加大截面;④在2~4层的楼板底粘贴碳纤维网片,提高楼板整体性;⑤对因建筑功能需求造成的洞口、墙体等尺寸或位置的修改进行局部加强。

2.2 平面功能改造设计

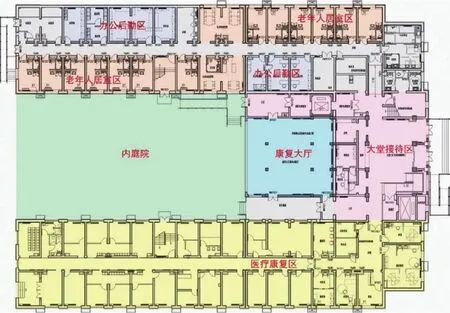

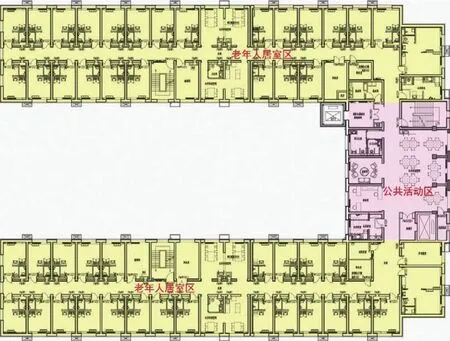

本楼平面呈反“C”字形,整体分3段:南北两端为3.5m×5.5m标准开间的砖混结构,原始功能为标准旅馆客房,受现状结构条件限制,承重墙无法移位,改造后作为老年人标准间居室;东侧为砖混加局部框架结构,原始功能为旅馆客房及附属用房,空间布置相对灵活,改造后作为公共活动空间,首层结合东侧主入口设置大堂接待区,首层南侧设置医疗康复区;西侧内院现状是一些单层和局部加建的2层,改造将其全部拆除,新建1层半高的康复大厅,其余部分改造为内庭院,供老年人室外活动使用(见图5,6)。

基于此,将非致死性心肌梗死与非致死性脑卒中这两个转移状态之间的转移概率假设为0,心肌梗死后与脑卒中后这两个转移状态之间的转移概率也假设为0;无事件、心肌梗死后、脑卒中后这三个转移状态转移到自身的转移概率由1减去其他分支的转移概率获得;由心肌梗死后/脑卒中后转移至心肌梗死后出血/脑卒中后出血的转移概率等于无事件状态转移至严重不良出血事件的转移概率;其余状态之间的转移概率则来源于其他已发表的CVD临床试验结果。部分状态转移概率参数见表2;其余状态之间的转移概率由表2中参数推算获得。

作为1栋供老年人使用的建筑,设计重点是要结合老年人的生活方式和行为特点,合理组织功能空间,使活动流线尽可能清晰、便捷,并在全楼及场地范围内考虑无障碍设计,以保证老人安全、舒适地颐养天年(见图7)。如在老年人经过的主要出入口均设置轮椅坡道和无障碍台阶、现状室内有高差的部位改为坡道、增设1部担架电梯以改善垂直交通状况、室内通道和公共空间设置靠墙的无障碍扶手等(见图8,9)

图5 改造后首层功能分区

图6 改造后标准层功能分区

图7 室内外无障碍设计

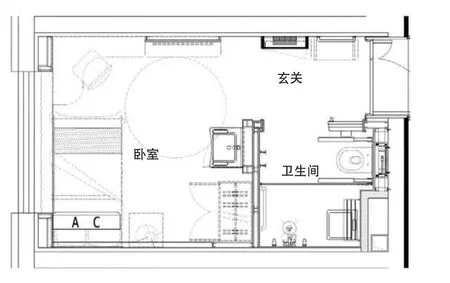

平面改造的重难点是对本楼的核心功能——老年人居室的改造,因现状客房尺寸狭窄、内部卫生间过小,不利于适老化改造。

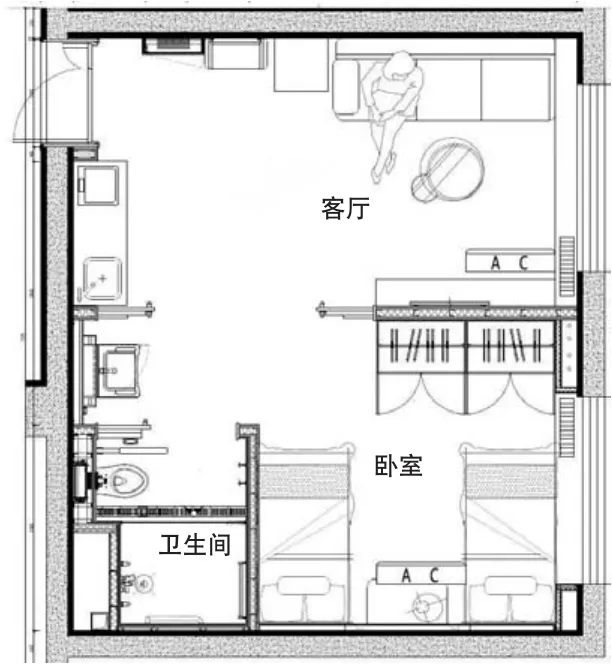

本楼面向介助型和介护型客户群,以介助型客户群为主,如何在有限空间里满足介助型老年人独处时的生活需求,帮助其实现“自立支援”,是设计需着重思考的问题。通过对相关养老项目的案例分析和养老设施、设备的调研,参考实验室数据,设计中进行了多方案对比分析,结合现状结构条件,最终确定2种标准套型,即标准单间和双人套间(见图10,11)。

通过合理的平面布局和细部的精细化设计,在狭小的居室空间里设置了休息、会客、阅读、洗漱、料理、收纳等多个功能,以满足老年人的生活和精神需求,使其能健康、舒适地颐养天年(见图12,13)。

3 消防设施改造设计

按照现行规范和标准,本楼现状的消防设施、设备均已无法满足消防要求,改造将原消防设备、设施全部拆除重做,并按最新的防火规范要求,在2~5层每层的楼梯间附近各设3个避难间,以保证老年人的紧急疏散要求。

本楼现状有3部疏散楼梯间,因建成年代早、后期违规加建等原因,楼梯存在问题较多,主要有:①1、3部楼梯的梯段宽度均不足1.2m,不能满足老年人照料设施的疏散要求;②相邻梯段甚至是同梯段内的踢步高低不一,高度差异明显,影响日常使用的舒适度,存在安全隐患;③东侧主入口处的楼梯仅能通达1~4层,5层东侧的疏散距离不满足规范要求;④梯段和休息平台多处净空高度不足2m,不符合规范要求;⑤楼梯间防火门开启后影响楼梯间疏散。

图8 室内高差处采用无障碍坡道衔接

图9 室内通道设置无障碍扶手

图10 标准单间平面

图11 双人套间平面

图12 标准单间效果

图13 双人套间效果

图14 改造前现状

图15 改造后效果

图16 阅览室

图17 公共活动空间

图18 休息区

本次改造将3部现状楼梯全部拆除重做,以提高楼梯的使用舒适度和安全性,因现状条件限制,楼梯间内不具备钢筋混凝土楼梯支模的条件,最终采用钢结构楼梯,钢梯段上表面采用地砖铺贴,梯段下表面采用防火涂料喷涂。

4 立面形象重塑和环境改善

本次改造结合老年人特点,对建筑室内、外的环境进行综合整治,从整体上改善了老年人的居住环境品质,主要包括以下方面。

1)西侧内庭院现状存在大量违建,杂乱无序且内部交通组织混乱,既存在消防隐患又影响环境品质。本次改造将其全部拆除,临东侧主楼部分新建1层半高的康复大厅,其余部分改造为景观内院,供老年人室外活动,为其提供良好的室外环境。

2)为营造良好的居住氛围,丰富老年人的日常生活,平面设计将老年人居室分割成多个养护单元,单元之间设置多处开敞的公共活动空间,既促进老年人交往,又改善过道采光和通风环境,有效提升室内环境品质。

3)根据居住与交往空间的不同使用性质,采取不同的空调形式,居室部分采用分体空调,公共空间采用分体VRV并设置新风系统,既提高设备使用效率,又保证不同空间的舒适度。

4)地块南侧道路的交通噪声对本楼影响较大,且有1处公交车站位于地块南侧中部,距建筑南立面外墙约5m,现状外窗为双玻单层中空塑钢玻璃窗,窗框存在开裂破损、密封不严的情况,原外墙保温层较薄,经实测室内隔声无法满足老年人对居室使用要求,本次改造对外立面保温材料和外窗统一更换,有效改善了建筑节能和隔声状况。

5)通过设置趣味化空间,为老年人提供多样化的交往活动场所,丰富其日常生活,营造便捷、舒适、健康、温馨的生活环境(见图16~18)。

我国逐渐进入老龄化社会,老年人照料设施建设是国家的一项重要民生工程,尤其是社会效益明显的社区养老,值得推广和发展。社区居家养老实质上是家庭养老的扩展,是其所需的支持资源向社区的延伸。社区居家养老具有必要性,不仅可节约集中建设养老机构的公共开支,符合传统养老文化,而且可充分利用家庭支持,保证老年人家庭自身的独立性[2]。

本项目将成熟社区周边的老建筑改造为养老设施,服务于周边居民,实现在家门口养老,使老年人更有安全感,更好安度晚年。老旧建筑改造既能提高建筑的资源利用率,又能使老年人老有所居、老有所乐,对改善人居环境、提升社会生活幸福指数,推动和促进社会和谐发展具有积极意义。

5 结语

在建筑行业向绿色、低碳发展的环境趋势下,在城市发展过程中对老旧建筑的开发再利用是城市更新的重要方式之一,相较拆除重建,其对环境的保护和历史人文的传承更有利。如何合理利用旧建筑,发掘其潜在特质,使其充分发挥自身价值,是老建筑改造需认真思考的问题。